AGNESE via Battista Agnese

TARGHE:

San Pier d’Arena - via – Battista Agnese – cartografo – secolo XVII

Via – Battista Agnese – cartografo – secolo XVII

angolo v. P.Reti

angolo v. C.Rolando

QUARTIERE ANTICO: Pieve di san Martino

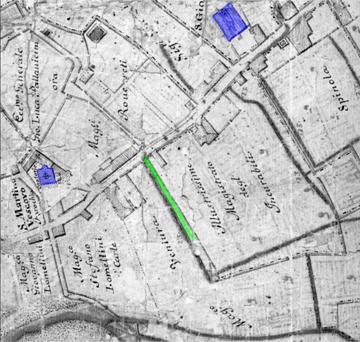

Carta

di M.Vinzoni dell’anno 1757

Carta

di M.Vinzoni dell’anno 1757

In blu: in alto la chiesa di S.Giovanni Decollato, oggi S.Giovanni Bosco, ed in basso a sinistra, l’abbazia di S.Martino. In verde, l’ipotetico tracciato di via Battista Agnese

N° IMMATRICOLAZIONE: 2701 CATEGORIA 2

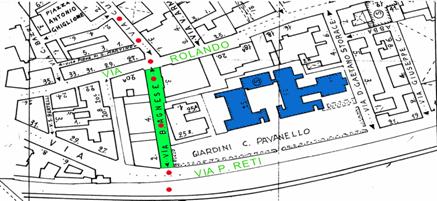

UNITÀ URBANISTICA: 24-CAMPASSO per i numeri pari

25-SAN GAETANO per i numeri dispari

Carta dell’anno 2003. Via B.Agnese è strada di

confine urbanistico. I numeri civici pari, fanno parte dell’Unità Urbanistica

24 del CAMPASSO; i dispari alla 25 di S. GAETANO.

Carta dell’anno 2003. Via B.Agnese è strada di

confine urbanistico. I numeri civici pari, fanno parte dell’Unità Urbanistica

24 del CAMPASSO; i dispari alla 25 di S. GAETANO.

CODICE INFORMATICO DELLA STRADA: n° 00540

da Google Earth 2007.

CAP: 16151

PARROCCHIA: san Giovanni Bosco

STRUTTURA: Senso unico viario, da via P. Reti a via C. Rolando.

Da sempre, era il contrario come senso unico, ma fu invertito dal 1999 perché effettivamente altamente pericolosa l’immissione in via P.Reti, specie per andare verso mare essendo in curva cieca e con viabilità veloce; quindi fonte di numerosi incidenti stradali, anche mortali.

La targa reca, sbagliata di un secolo, l’epoca di vita del cartografo (vedi a Dedicata)

È rifornita dall’acquedotto DeFerrari Galliera.

Il centro strada divide l’Unità Urbanistica 24 da quella 25

STORIA:

Il tracciato, ovviamente anonimo, già compare nella carta Vinzoniana del 1757 corrispondente ad un corso d’acqua proveniente da Belvedere e che scorreva tra la proprietà del mag.co Ventura (a nord, con propria villa e terreni estesi quasi sino al torrente) e quella del Magistrato degli Incurabili (vedi via Abba e via C.Rolando; posto a mare ed oggi in parte sono i ‘giardini Pavanello’).

Sappiamo che nel 1910, la strada ancora non esisteva perché le case che la delimitano sono nello stile 1920-30; infatti nel giugno 1927 non era ancora inclusa nell’elenco delle strade genovesi firmato dal podestà.

La nomina stradale fu deliberata dal podestà genovese sen. Ing. Comm. Eugenio Broccardi (abitante in SPdArena) il 28.3.1931.

Il Novella scrisse il suo testo fino a circa il 1933; cita la strada, ponendola - con i nomi di allora - collegante via A.Saffi (via C.Rolando) con via Milite Ignoto (via P.Reti). In quell’anno la strada era di 3.a categoria.

Nel 1940 andava da via Martiri Fascisti (Reti) a via Mazzucco (Rolando) ed era di 3ª categoria. Aveva il sarto Magnani E al civ. 2/6; il medico Walter Zeni civ. 3/9; un perito (Ciolino Vinc, al 4/4) e un avvocato DeCordova (al 4/29). Negozianti erano osteria (Bruzzone C. al civ. 20); l’autorimerssa di Fantin V al civ. 34); le Poste al civ. 38; caramelle Lavagetti Raffaele al civ. 44; mbiliere Maiolno Pasquale al 54.

CIVICI:

2007=UU24=Civici neri = dal 2 al 4 ; rossi, dal 2r al 52r

UU25=Civici neri = dall’ 1 al 3 ; rossi, dall’1Ar all’11r (compreso 1Br).

===civ. 1: cancello, che dà adito al retro della casa della Madre e del Bambino; la strada dapprima costeggia il retro del palazzo civ.3 della via, dal quale è separato da alto muretto; poi, aggirando l’edificio, sbucherebbe nei giardini se non ci fosse un salto da dislivello di 2m. per la strada interna – che si apre nei giardini - e che conduce ai fondi dell’edificio.

=vi si apriva un consultorio familiare della USL che è stato trasferito alla Fiumara a febbraio del 2005 (l’ingresso degli ambulatori era nel retro dell’edificio (e nel 2010 vi permane la targa “consultori”; lingresso principale si apre nei giardini Pavanello di via P.Reti).

L’edificio fu eretto nel 1926 per ospitare l’“ONMI, opera nazionale maternità ed infanzia”, ovvero ‘Casa della madre e del bambino“. L’istituzione era parastatale; istituita con legge del 10 dicembre 1925 promuoveva la difesa dell’infanzia in un più vasto programma di assistenza generica alla salute. Era rivolta alle gestanti, alle nutrici e neo mamme, sia per accoglienza al parto (specifici ambulatori ostetrici), sia del neonato se esse lavoravano, con asilo nido e refettorio; sia come primo filtro per controllo sanitario con consultorio pediatrico. Rientrava nel programma sociale del Fascismo rivolto ai bambini, esteso con colonie estive, istituti specifici per rachitici e tbc, orfani ed infanzia abbandonata – orfanatrofi, sino ad allora a carico di istituti religiosi.

Si utilizzavano ovviamente anche per educazione psicologica ai principi di base

=il CAI (Club Alpino Italiano, con la sezione “Sampierdarena Cesare Battisti”). Occupa un ‘fondo’ della palazzina, pertanto occorre scendere alcuni scalini rispetto il piano stradale. Forte di oltere 400 soci

Iniziò l’attività dal 20 marzo 1913 col nome di SEAM (ovvero ‘soc. escursionisti amici della montagna’, con proprio gagliardetto). Ventitre anni dopo, l’8 aprile 1936 essa fu inglobata nel CAI -sezione ligure - divenendo ‘sottosezione Sampierdarena’, con presidente Rinaldo Previ. Nel 1955 nacque il ‘gruppo sci’

Nel 1968, confluendo nella struttura locale il ‘gruppo Escursionisti C.Battisti’, anche la sottosezione fu titolata al martire trentino. Nel 1976 inizia la scuola di scialpinismo. Il 4 novembre 2006, a settant’anni di vita, il gruppo è divenuto ‘sezione’, con atto notarile e organizza un trekking in Nepal.

Sviluppa varie attività mirate alla cultura della montagna (scuola di escursionismo, dedicata a C.Goretti; gruppo gite giovanili (minitrekking); sci e scialpinismo; sci di fondo; gruppo sentieri (con manutenzione dei sentieri naturalistici locali: sua grande impresa, la pulizia del versante di ponente e terreno circistante delle mura e fortificazioni, da natura cresciuta selvaggia ed invasiva, ma soprattutto dalla –divenuta imponente- discarica creata dall’uomo). Il 2010 vede la nascita dei Gams (gruppo alta montagna San Pier d’Arena), il tutto coordinato da Alberto Finelli presidente.

=il complesso corale degli “Amici della Montagna” (nati nel 1973 come affiliati all’Enal degli ospedalieri di villa Scassi. Ebbero le prime sedi in via Daste, poi presso la Croce d’Oro, a Castelletto e da don Bosco. Sono divulgatori dei canti della montagna, che da semplice sfogo per chi ama arrampicare, sono divenuti anche per merito loro un’arte armonizzata (direttori iniziali Guido Ferrevoux (deceduto nel luglio 2010 per neoplasia) e poi Enrico Derchi) da apprezzare in concerti a teatro o incisi su dischi LP, cassette e CD. Sono partecipanti a svariate centinaia di concerti, ma anche promotori di un concorso nazionale biennale (su oltre cinquanta gruppi corali nazionali iscritti, selezionati in sedici), che propone un “Trofeo Coro Amici della Montagna”. Il tema fisso è la montagna con mostre, conferenze e spettacoli; ed intesa non solo come romantico amore, ma anche flora e fauna, ambiente, inquinamento, abbandono. I loro incassi netti, sono sempre a disposizione per enti o comunque per beneficenza). Dal 2009, presumo per il desiderio di diversificare ed allargare la qualità dei canti, da quelli di montagna a quelli anche popolari ed in dialetto, hanno cambiato nome assumendo quello di “Associazione Corale Città di Genova”.

=Il “Gruppo Serenità” degli AA (alcoolisti anonimi)

===civ. 2 costruito negli anni 1920. Sulla strada, fu costruito per primo; infatti sopra il portone c’è un rettangolo con dentro la lettera “A”.

Durante il conflitto, il bombardamento del 30 ott.43 arrecò gravi danni con sventramento di vari vani sulla facciata ferroviaria. Infatti, per esempio, alla fine dell’ultima guerra, l’interno 24 –era di proprietà eredi Homberger, essendo vuoto, fu requisito e dato d’ufficio a senza casa, danneggiati da bombardamenti mirati alla ferrovia, anche se pure esso ancora danneggiato in quanto aveva due stanze rivolte verso ponente con le pareti esterne che si erano implose dagli spostamenti d’aria, e tali rimasero per alcuni anni dopo concluso il conflitto.

particolare dei terrazzi interni che sono nel retro del palazzo civico 2

==civ. 4, costruito dopo, sopra il portone c’è la data MCMXXVII e la lettera “B”.

Come il civ.27 di via P.Reti, ed il 20° di via C.Rolando, tutti gli stabili appaiono essere di proprietà della famiglia De Andreis (importante famiglia sampierdarenese, commerciante dedita al mercato dell’olio, delle scatole in latta nella via Cassini; ultimamente rappresentata da tre anziane sorelle milanesi multiproprietarie da più generazioni: il padre – e probabilmente il nonno – avevano investito finanziando l’erezione di molti stabili in questa zona nelle prime decadi del 1900. Abitavano in una villetta posta all’angolo ovest di via s.Bartolomero del Fossato e via A.Carducci (v. Cantore) poi demlita per il civ. 11).

Caratteristica sulla facciata dei due di via BAgnese e sopra il portone di via Rolando, la decorazione – diverse ciascuna per forma - con delle teste di leone.

=== civ. 8r Dal 2001 ha ospitato la Ludoteca ‘Liberi tutti’, ovvero uno spazio di 130 mq dedicato ad una vera giocattoloteca (giochi, e giocattoli con possibilità di prenderli in affitto per alcuni giorni); interessati sono i bambini dai 3 ai ragazzi di 13 anni affidati a pagamento alla struttura dai familiari impegnati per i più vari motivi; gestita dalla coop. sociale ‘La Lunga Domenica’ e, nel 2003 dal ‘CIV il Rolandone’ che opera nell’ambito dei ‘laboratori educativi territoriali‘, prevede animatori ed insegnanti impegnati nelle più varie attività, da teatro a pittura, videogiochi, film, giochi di squadra. Sono appoggiati al Centro Civico per l’estate in vacanza.

===34r= da sempre, un garage auto, una volta –anni 1950-60, anche officina, gestita dal sig. Scarnera Luigi.

In precedenza sulla strada si aprivano:

=circa dove il civ.2, una delle prime cooperative operaie, nata nel 1883 da operai licenziati dall’Ansaldo, detta “società cooperativa operai meccanici”, divenne “Soc.Coop. di Produzione Meccanica”. In principio, fu promossa da iniziativa della Soc. Operaia di Mutuo Soccorso Universale e lavorò in disagiati locali della attuale via G.Buranello. Nel lontano 1892 venne traslocata in un probabile capannone sito in questa strada, allora destinata a prati incolti (prima di trasferirsi ulteriormente e con più grandi impianti in via A.Saffi (ove ora è via W.Ulanowski- vedi)). Da modesta officina, con pochi soldi acquisì fiducia ingrandendosi, e diretta da Fossati gradatamente arrivò a dare lavoro ad oltre 200 operai, e riuscì perfino ad acquistare un cantiere navale;

=una delle sedi della ‘banda musicale “Risorgimento”, che in città insegna musica (vedi vico della Catena) nel 1933 era attiva assieme all’ateneo musicale “G.Monteverdi” di via V.Emanuele 54.6, ed alla soc. corale “Orfeonica” di via Bombrini 28, ed al liceo musicale “Gasparini” con sua sede succursale nella ‘casa del Fascio’ di via Mameli 5/3 : tutte queste attività erano coordinate dal ‘sindacato corale nazionale fascista’, anche lui nella sede di via Bombrini.

=civ. 40r un ufficio postale (il più antico cittadino, detto di san Martino, che nella numerazione provinciale porta il numero 205 mentre quello centrale -allora in piazza Modena- era il 207). Dopo anni di attesa di sistemazione più spaziosa per gli utenti, fu trasferito nel 1999 nella galleria di via C.Rolando, parallela a via W.Ulanowski.

Negli anni 40-60, la strada era ben fornita di negozi, variati poi nel tempo: oltre quelli citati, c’è stato al 2-4r tintoria e lavanderia di abiti sino al 2006; dal 2007 un mobilificio; =12r il mobilificio Maiolino sino agli anni 1960 (rilevato poi da due soci falegnami, che si erano accaparrati l’incaricpo di riattare le sedie a sdraio che stavano sui ponti delle navi passeggeri, sino agli anni 1990); =al 34r, vedi sopra; =al 44r una fabbrica di caramelle all’eucalipto (uniche nel suo genere, che ancor ora sono in commercio, miscela inventata e fabbricata dal concittadino Raffaele Lavagetti, attivo negli anni 1945-65 circa) =d’angolo a mare il negozio all’11r di intimo maschile Villasco sino agli anni 1960 e dopo lui il fioraio Facco che per moltissimi anni aveva giardino e rimessa in via Currò (sino agli anni 1990).

Completano un bisagnino; drogheria poi bigiotteria; articoli sportivi; meccanico d’auto; abiti;....

Anni 2000 = le pelletterie del negozio d’angolo nord, nel 2006 nel negozio causa infarto ci morì il proprietario; rilevato nel 2007 dai cinesi).

DEDICATA al cartografo - forse sampierdarenese - nato nella prima decade del XVI secolo e vissuto in quel secolo. La tradizione lo vuole nato a San Pier d’Arena; ma nulla è stato trovato nell’archivio parrocchiale al punto che il libro edito nel 2007 da Quaini si limita allo scritto: ‘si dichiara genovese. Attivo a Venezia dal 1514 al 1564’. Non si conoscono relazioni di parentela né sulla formazione e accesso alla professione. A tal proposito, formuliamo tre considerazioni: prima è che le registrazioni di nascita-morte-matrimoni sono regolarmente trascritte solo dopo il concilio di Trento del 1545-63: quindi nulla può esserci se nato prima, come nel nostro caso; secondo che unica parrocchia era san Martino del Campasso e non è chiaro se tutte quelle registrazioni siano ora alla Cella; terza è che nei secoli dopo, molti sono gli Agnese nati nel nostro borgo, di cui alcuni anche omonimi).

LA CARTOGRAFIA. Reduci dall’aver trasportato i crociati di Luigi IX, i genovesi pare fossero già in possesso di alcune rudimentali carte nautiche, che ovviamente si basavano sull’osservazione diretta della costa valutando le distanze sulla base del percorso del sole (specie dal momento del suo sorgere, da cui il termine “orientarsi”). Comunque è accertato che il più antico Atlante risale a Tolomeo (90-168 d.C.) . Tra le più antiche carte riconosciute, solo alcune sono genovesi; una è chiamata ‘pisana’ e risale al 1275 ed un’altra è di Pietro Visconte del 1311; ad esse seguirono quelle di Giovanni da Carignano ed Angelino Dalorto (1325), e più famoso divenne Mercatore (alias Gerardo Kremer, 1512-94) che col suo sistema di proiezioni rivoluzionò i metodi in uso e fissò i capisaldi per la costruzione delle future carte geografiche nautiche.

Di tutti i cartografi genovesi, Battista Beccaro è considerato uno dei primi insigni maestri di quella scuola della fine del XIII secolo, alla quale si deve il primato italico nell’arte. Solo alcuni secoli dopo si consolidò questo tipo di scienza. Da alcuni viene rammentato poi Giovanni Antonio Magini (1613; anche perché risulta che fu pagato dal Senato della Repubblica: cento ducati solo per le spese di incisione). Per la Repubblica, e di conseguenza per il nostro borgo, il primo cartografo ufficiale fu Matteo Vinzoni nella metà del 1700).

I primi cartografi, ebbero larga diffusione prevalentemente presso gli aristocratici che ne usufruivano soprattutto per consultazioni e progettazioni a tavolino, o per loro collezioni private; basilari per gli ambasciatori e corti, al fine di stabilire con maggiore precisioni i confini o i punti di forza propri e degli avversari.

La parola ‘atlante’ compare per prima volta per intitolare un’opera di Mercatore del 1595. Atlante era un re della Mauritania astronomo e cartografo, usualmente e simbolicamente raffigurato nell’atto di misurare la terra; questo vocabolo finì per prevalete su altri usati allora, come ‘theatrum’ e ‘speculum’).

Tra il 1514-5 e 1564 (precocemente quindi; così giovane, lascia pensare che si trasferì assieme alla famiglia, e che fosse indirizzato a bottega dal padre stesso), lavorò prevalentemente a Venezia, ove attrezzò un laboratorio per carte ed atlanti nautici su pergamena, riguardanti i territori allora conosciuti: dall’Europa (compresa la Russia ed i paesi scandinavi) all’America sia del nord che del sud. Quindi, prima che il Senato ponesse un drastico alt ai trasferimenti di esperti di arti ritenute prezione (carte nautiche, seta, ecc.) con pene severe, e ricatti sui familiari.

Quaini distingue le opere dell’Agnese in due categorie: opere firmate = 24; opere attribuite = 55.

Tra le opere firmate (furono catalogate e numerate da Wagner) - ben tredici recitano personalmente: «Baptista Agnese (o Agnesius) Januensis fecit Venetiis MCCCCC... » (dal 1514 al 1564, e rappresentano la quantità maggiore conservata ad oggi, tra tutti i cartografi di quell’epoca); le altre, attribuite, sono probabilmente frutto della sua bottega.

La prima del 1514, è una carta nautica conservata all’ “August Herzog Bibliothek, Wolfenbuttell”.

Una volta a Venezia, l’Agnese divenne uno dei bravi disegnatori delle carte nautiche, al punto da essere definito personaggio che “domina il Cinquecento, con la sua personalità e con la vastità della sua produzione”. Come ovvio, la maggior parte di esse ha ben descritto le coste con le città marinare, e molto meno dettagliato è l’interno: dovuto sia alle fonti di informazioni tratte prevalentemente dai naviganti più che dai carovanieri; e sia in parallelo alla scarsa consapevolezza politico-culturale – dal medievo ed ancora ad inizio del rinascimento -, di “nazione” o di “territorio di dominio”.

Le sue carte avevano ancora due caratteristiche: la prima di non selezionare regioni singole –ad esempio la Liguria- quanto inserirla in ambiti molto più vasti, come al minimo il retroterra padano, quindi solo progressivamente diverranno sempre più “terrestri”. Seconda, essere stata tra le prime ad appartenere al cosiddetto “genere misto”, relativo alla rappresentazione sia nautica ma anche corografica – ovvero terrestre - essendo – come già espresso - destinata più ai nobili che ai navigatori.

Le carte venivano progressivamente aggiornate al ritorno dei vari esploratori inviati per il mondo e marinai, mettendo su carta quello che sino a quell’epoca era l’usanza generale ovvero il prevalere della descrizione verbale sulla rappresentazione scritta. Rimanere costantemente e minuziosamente informati sui risultati di queste esplorazioni era quindi fondamentale, e forse fu uno dei motivi per cui il padre si trasferì a Venezia (in rapporto a maggior traffico carovaniero dal nord ed est europeo. In quell’epoca possiamo immaginare come fosse difficile raccogliere dati precisi se non dalle relazioni degli ‘inviati ufficiali’ spagnoli o portoghesi, o interrogando i marinai e carovanieri che tornavano da tutto il mondo).

Le sue prime carte marine debbono essere del 1515 circa; quelle più tardive sono conservate all’archivio di Stato di Parma ascrivibili al sesto decennio del XVI secolo.

In tutto compilò 76 atlanti (25 sono in Italia di cui 6 in Vaticano; 15 negli USA, 1 in Messico; alcuni sono conservati al British Museum; altri dispersi); quello più antico, è datato 13 ottobre 1536 (e non riporta ancora l’esistenza della penisola californiana, poi meglio definita dopo i viaggi di Cortes, Ulboa 1539, Cabrilho 1543).

È del 1552 una sua migliore definizione dei confini della Scozia.

Mentre è datato 1554 quello più antico oggi posseduto in Italia, dalla Biblioteca Marciana di Venezia; è un Atlante di 14 carte membranacee a colori della serie «post californiana», ovvero del periodo 1542-52 secondo una classificazione di H.R.Wagner del 1931. In alcune di esse l’America del sud è ancora incompleta –specie la costa del Pacifico- mentre sulla costa africana somala già compare Madagaxo (Mogadiscio) e la foce del Giuba. L’ultimo è del 1564.

Si ignora anche la data precisa della morte.

Sue personali caratteristiche ricorrenti sono: 12 puttini decorativi, rappresentanti i figli di Eolo, il re dei venti; la fascia zodiacale figurata; un fascio di linee punteggiate (parallele alla costa americana, a rappresentare le correnti marine); la segnalazione con linee apposite, delle rotte più classiche (da Cadice alle Molucche, i passaggi dallo Stretto di Magellano, l’istmo di Panama, ecc.).

Molte altre le caratteristiche, comuni però a tanti cartografi di allora: poste le informazioni su pergamene, erano fissate con i nomi scritti a china ricche di decorazioni dorate e di preziosismi nelle miniature (esisteva una vera e propria conservazione del centenario uso della miniatura per abbellire l’opera, col risultato di una fusione miniatura-cartografia); i disegni venivano messi in risalto tramite tempere dai vivaci colori e lettura più chiara possibile dallo spazio.

In conclusione, si presume che l’Agnese sia catalogato figura importante, ma comunque di secondo piano nell’ambito della cartografia. Questo sia perché la bibliografia personale è assai scarsa (tanto che svariati libri specifici del tema cartografia, lo ignorano completamente; anche quando nel 1978 il Comune di Genova allestì a Palazzo Rosso una mostra sul tema cartografico dei secoli XIII-XVI, il personaggio fu solamente citato, due volte, ma non descritto come altri); o perché – ma non fu l’unico - preferì traslocare a Venezia (forse, come per lo scultore Ciurlo, emigrando, si sono perdute le tracce e l’interesse locale).

da via P.Reti a via CRolando da via CRolando a via Preti

2010 immagine satellitare

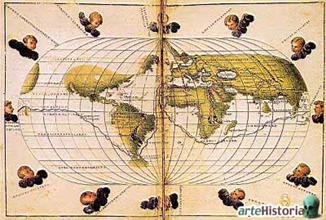

una sua carta discussioni tra nobili

Mappamondo 1543 Stemma nobiliare su atlante. Bibl.NY.

Mappa del Mar Nero XIV Sec. Portolano

Coro Amici della Montagna

A sin. marzo 2005-Palazzo del Monastero- Cerimonia ricordo di A.Cantore

Caramelle di Lavagetti Scuole e giardini; via Agnese senza il palazzo con civico 2

1930 circa; manca la casa dell’ OMNI

BIBLIOGRAFIA:

-Archivio Storico Comunale - toponomastica, scheda 044

-AAVV-Annuario Archidiocesi-ed.1994.pag.377—ed.2202.pag.415

-Corriere Mercantile quotidiano del 03.04.03

-Enciclopedia Sonzogno

-Enciclopedia Motta

-Enciclopedia Treccani

-Gazzettino S.: 9/74.4 + 5/88.1 + 4/89.10 + 4/90.17 + 6/93.10 + 07/02.14 +

-Genova Rivista Municipale : 10/36.233 + 11/40.30

-Il Giornale quotidiano del 03.06.1988

-Il Secolo XIX quotidiano del 22/09/01 + 30/11/01

-Internet-google-google heart-Biblioteca di New York http://digitalgallery.nypl.org

-Lamponi M.-Sampierdarena- LibroPiù.2002- pag.127

-Micoli P.-censimento e conservazione...-SocLiStPatr.1987-pag763

-Novella P.- Le strade e la storia di Genova- Manoscritto Bibl.Berio.1933.

-Pagano 1940 pag. 187

-Pastorino.Vigliero-Dizionario delle strade di Genova-Tolozzi.1985-pag.28

-Piastra &C.-Dizionario biografico dei liguri-Brigati.1992-pag.64

-Poleggi E. &C.-Atlante di Genova-Marsilio.1995-tav.21

-Quaini M.-in Storia della cultura ligure-S.Lig.S.Patria/2004-vol.II-p.19.25

-Quaini M. & Rossi L.-Cartografi in Liguria-Brigati.2007-pag 29

-Revelli C.-C.Colombo e la scuola cartografica...-SIAG.1937-pag. 402

-Secchi L.-Navigazione e carte nautiche-mostra-Sagep.1978-pag.3.42

-Stradario del Comune di Genova-edizione del 1953-pag.7

-Tuvo.Campagnol-Storia di Sampierdarena -D’Amore.1975-pag.266

-Vinzoni M.-carta ‘Indice degli Acquedotti’- anno 1757