ALESSI via Galeazzo Alessi

Carta dei primi anni del 1900. In viola via DeMarini. In giallo, la fabbrica Firpo & Savio. In rosso via G.Alessi. In rosa la fabbrica dei fratelli Balleydier. In fucsia Largo Lanterna. In verde i magazzini Carpaneto

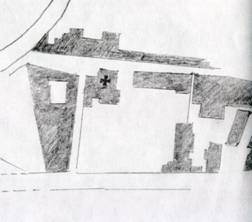

riproduzione di cartina

dell’ottocento con indicazione della collocazione della villa DeFranchi con a

fianco la chiesuola delle Grazie: in alto via Demarini; in basso via Galata;

centrale in verticale via G.Alessi; a destra via Balleydier

riproduzione di cartina

dell’ottocento con indicazione della collocazione della villa DeFranchi con a

fianco la chiesuola delle Grazie: in alto via Demarini; in basso via Galata;

centrale in verticale via G.Alessi; a destra via Balleydier

STORIA: la strada era tracciata dove ora all’incirca è via A.Scarsellini.

Probabilmente fu tracciata costeggiando a levante la proprietà della villa Pallavicini (poi Gardini - nel disegno sopra, l’edificio quadrato), per arrivare all’opificio Savio. Infatti già dal 1865 vi si aprì sul lato a ponente, (nel 1902 al civ. 9) la manifattura in latta“Premiate officine Angelo Savio” (fu Francesco, veterano della guerra per l’Indipendenza del 1859, abitava nella via al civ. 2 e 3, quando il numero telefonico era di tre cifre: il suo privato era 547, quello dell’azienda 590. Fu uno dei tanti che nel periodo 1880-1930 con la sua grande fabbrica fece di San Pier d’Arena il regno della lavorazione della latta ricevendo encomi e vari premi tra cui medaglie: di bronzo sia all’Esposizione di Genova del 1879 che di Milano del 1881; d’argento a Genova nel 1884; d’oro sia a Torino nel 1884 che alla Colombiana del 1892. Morì nel 1901. I successori, fratelli Francesco ed Angelo Savio non cambiarono nome di intestazione all’azienda); nel grande edificio (era di 2074 mq), ebbero lavoro anche 200 addetti e fabbrica di lavorazione della latta per farne recipienti per cibi e barattoli vari (dei quali uno brevettato e detto Tambor, cilindrico con cupola cromolitografata ed adatta ad evitare il riscaldamento dell’olio durante il trasporto), nonché cartelli reclame e casse di legno per imballaggi (quando tutto veniva spedito in casse di assi di legno, non essendo ancora nato lo scatolone di cartone), con mercato anche nelle Americhe (nord e sud).

L’opificio, esteso anche su via V.Emanuele, divenne “stabilimento Firpo & Savio”, e si specializzò nel confezionare i recipienti per conservare alimenti (olio, salse, tonno, verdure), e nel cromolitografare o fotozincografare il metallo (latta). Infatti il Pagano 1911 conferma esistere ancora sul lato a ponente, al civ. 9 le “Premiate officine Angelo Savio”. Nel 1921 e 25 l’azienda (sede e stabilimento) viene chiamata dal Comune (per una tassa); mentre il Pagano/21 da la nuova denomonazione sociale ‘soc.an.l’Americana’, tel.41372.

Antecedente al 1900 la strada non aveva ancora nome.

Agli inizi del secolo 1900, il vicolo appena neoformato e (fino ad oltre il 1933) univa via DeMarini (e ‘via 10 Giugno’) con via Galata (via P.Chiesa). Sempre fiancheggiava i giardini del marchese Pallavicini offrendo l’accesso alla villa ed alla casa di altri 5 privati. Solo nel 1901 fu proposto alla giunta comunale dapprima il nome di via Nino Bixio, poi di via Galeazzo Alessi che fu accettato (quest’ultima titolazione fu quella accettata, quando ancora si era convinti che buon numero delle ville nel nostro territorio fossero state disegnate e seguite nella costruzione dall’architetto perugino).

Nel 1910 aveva già civici sino al 2 e 15.

In quell’anno 1911 vi si aprì anche la fabbrica di Guglielmo Pearson descritta in via V.Emanuele.

Il Pagano 1925 pone al civ. 9 la “soc. Ottoneria Navali” dell’ing. Gagliardi, Barabino & C. (finimenti ottone e bronzo per navi, tel.54-57; al 12 Ivaldi Vincenzo aveva un magazzino per depositi (docks);

Su una carta del 1926 si rileva che la strada è tracciata da via DeMarini (lungo il fianco di ponente della vecchia chiesetta –la prima col nome ‘delle Grazie’- a via Pietro Chiesa; passando sotto la ferrovia della Sanità e via VittorioEmanuele affiancate- per finire nella parte a mare con una curva a sifone tra le case che fiancheggiano a monte la strada di sbocco.

Nel 1927 fu classificata strada di 4° categoria

La guida Costa/28 segnala al civ. 3 Fantino Maria vende vino--4r Vacca Vittorio vende carbone e legna—5r Percivale Rosa commestibili—6 Bignone Domenico con friggitoria--9 la soc.an. L’Americana per la lavorazione della Latta (vedi sopra, all’azienda Savio)

Nel 1929 un tratto di strada fu soppresso per demolizione

Nel 1933 era di 4ª categoria

Attualmente esiste solo in Portoria, essendo la nostra cambiata, e la scheda 4100 dell’Uff. Toponomastica del Comune riporta che un tratto della la via fu ridenominata con deliberazione del Podestà dell’ 11.10.1940-n/1059 dedicandola ad Angelo Scarsellini (vedi). Probabilmente invece in quella data venne solo tolta la titolazione all’artista, e la strada rimase anonima in attesa di essere poi sconvolta dai nuovi progetti. Così restò per molti anni, finché dopo la ricostruzione della zona, il suo tracciato fu definitivamente assegnato al partigiano.

Il Pagano 1940 la colloca in ‘zona del Consorzio del Porto’, da via di Francia a via P.Chiesa, di 4ª categoria e concomitante con altre (via e piazza) omologhe di Genova. Vi abitava una levatrice; e c’erano un carbonaio ed una osteria.

DEDICATA

all’insigne architetto perugino (1512–30 dic.1572. Appare certa la datadi nascita del 1512, perché confermata dal contemporaneo Filippo Alberti, ma da molti posta in incerto, sino al 1530), da facoltosa famiglia (un fratello domenicano inquisitore; un altro giureconsulto consigliere di papa Paolo III; una sorella scrittrice di letteratura). A Roma, 1536-42, fu discepolo alla corte di cardinali e vescovi, ammirato di Michelangelo, Bramante, Sangallo ed altri insigni maestri; finché iniziò a lavorare autonomo nelle principali città italiane.

Dal 1548 (Soprani scrive 1552 ca) a Genova, si presume chiamato dai Sauli. Una città che se era modernissima per l’arte di navigare, commercio e finanze, era ancora medievale nell’architettura. La prima direzione di fabbriche di grosso impegno fu per costruire la famosa basilica di N.S. Assunta in Carignano, ordinata dai signori Sauli, principi di Savoia-Carignano.

A lui si deve aver determinato una svolta significativa; non solo per aver progettato un nuovo modo di costruire gli edifici signorili e padronali (chiudendo l’era dalla casa medioevale a favore non tanto del monumentale quanto dell’alto decoro), quanto aver iniziato una nuova cultura degli spazi interni (dall’ingresso alle stanze di vita giornaliera, dal salone del piano nobile alle logge, che determinarono una svolta precisa nell’arte dell’architettura, meritevole di copiatura all’estero (vedi Rubens, ed altri).

A catena, ininterrotto per dici anni, progettò per Genova la cupola della cattedrale (1550), e l’entrata della porta del Molo (1553), la Loggia di Banchi e varie ville tra le più prestigiose: Pallavicini (villa delle Peschiere), Grimaldi-Sauli, Pallavicino-Cambiaso.

Sino a tempi recenti, c’era la convinzione della sua diretta progettazione in molte ville di Sampierdarena, ricalcando esse il suo stile ed i suoi innovamenti; fu poi dimostrato che praticamente tutte furono architettate da altri, sicuramente suoi allievi.

Quindi, gli si deve essere stato il caposcuola locale di un proprio stile architettonico, sia intervenendo personalmente, sia fornendo agli allievi (i Ponzello, Bernardino Cantone, Bernardo Spazio) le direttrici basilari dell’ “erigere di prestigio“, determinando la creazione di una scuola ove tutti i suoi allievi divennero protagonisti del rinnovamento urbanistico dell’epoca, di Genova, di San Pier d’Arena (e per alcuni d’Italia).

A San Pier d’Arena, il Soprani gli attribuisce erroneamente la diretta partecipazione nel costruire villa Imperiale-Scassi (detta la Bellezza; «La facciata di tal palazzo, il gran cortile, la fuga delle stanze, le adiacenti peschiere, e i circostanti giardini sono un complesso di rare delizie»), riconosciuta poi dei fratelli –specie Domenico- Ponzello nel 1561; altrettanto della sua cerchia, sono riconosciute anche la villa Grimaldi (detta Fortezza; progetto e lavori di B.Spazio, continuati da Giovanni Ponzello); la villa Lercari-Sauli (detta la Semplicità, con direttore dei lavori B.Cantone nel 1560 e BSpazio nel 1560-2)

Dal 1562 sempre più frequenti i viaggi fuori della Repubblica, e sempre più lunghi (Brescia, Perugia, Milano); l’ultima data genovese è dell’ 11 maggio 1567.

Ultimo, il soggiorno definitivo a Perugia, ove visse sino alla fine, riconosciuto con le più alte cariche politiche e di architetto.

BIBLIOGRAFIA

-Archivio Storico Comunale, palazzo Ducale

-Archivio Storico Comunale Toponomastica - scheda 078

-Enciclopedia Sonzogno

-DeLandolina GC-Sampierdarena-Rinascenza .1923- pag. 26

-DeNegri E-Galeazzo Alessi-mostra-Sagep.1974-pag.63-4.181-8

-Millefiore.Sborgi-Un’idea di città- Centro Civico SPdA. 1986-pag.122

-Novella P-Le strade di Genova-manoscritto bibl.Berio 1930ca-pag.17

-Pagano1933.pag.244- Pagano 1961.pag.443

-Pescio A.-I nomi delle strade di Genova-Forni.1986-pag.149

-Piastra &C.-Dizionario biografico dei Liguri-Brigati.1992-pag.120

-Soprani.Ratti-Vite de pittori, scultori...-Tolozzi.1965-vol.I-pag.399

-Stradario del Comune, edito 1953-.pag.9