ANTONIO via Sant’Antonio

Tratto dell’attuale via N.Daste, compreso: tra l’intersezione con

crosa Larga (poi via J.Ruffini nel 1910 ,

attuale via Palazzo

della Fortezza ) e quella con

via della Cella.

A) la chiesa con convento

La strada fu così chiamata per una chiesa di Agostiniani della congregazione di

Genova dedicata al santo (ma che - molto

probabilmente - dalla nascita nel secolo XII, fino agli anni dopo la metà del

1700, era dedicato a sant’Antonino), che esisteva nel punto che adesso è

localizzabile con la parte alta di via A.Castelli; per alcune fonti, a levante (dove esiste un piccolo slargo chiuso da cancellata,

come è desumibile dalla pianta del Vinzoni); per altre, a ponente ( di fronte a villa Gerace)  carta

di M. Vinzoni da ‘Il Dominio della Serenissima Repubblica di Genova in

terraferma’ consegnata il 2 ago.1773 (i colori non sono nell’originale). La prima a destra

nel giallo è villa Imperiale-Scassi alla cui sinistra –per chi guarda- dopo

villa Doria in arancio ed a monte della strada centrale, sono: sopra la villa

Serra Doria Masnata oggi in via ACantore; sotto

l’abbazia di s.Antonio dei PP.Agostiniani

carta

di M. Vinzoni da ‘Il Dominio della Serenissima Repubblica di Genova in

terraferma’ consegnata il 2 ago.1773 (i colori non sono nell’originale). La prima a destra

nel giallo è villa Imperiale-Scassi alla cui sinistra –per chi guarda- dopo

villa Doria in arancio ed a monte della strada centrale, sono: sopra la villa

Serra Doria Masnata oggi in via ACantore; sotto

l’abbazia di s.Antonio dei PP.Agostiniani

La parte storica del complesso

abbaziale, è descritta in s.Antonino (vedi)

Si

presuppone che i fedeli, perdendo venerazione per l’uno (Antonino) ed

aumentando quella per l’altro (Antonio), andarono a chiamarla col nome di

quest’ultimo, e tale rimase quando si decise di dedicare la strada.

Quindi,

parlando della chiesa, la sua storia si sovrappone a quella di sant’Antonino,

colà descritta. Una certa confusione tra

i due nomi, tra i quali prevalse poi Antonio, è dimostrata da documenti che

attestano che -nel 1798- stesso anno in cui la municipalità sequestrò i beni

ecclesiastici e chiuse molte chiese, nell’imperiosa necessità di reperire

locali da adibire a scuole, “ si constatò che esistevano due corporazioni di

religiosi dell’ordine di sant’Agostino, quella nel convento di s.Antonio e

quella di s.Maria della Cella i quali avrebbero potuto unificarsi

trasferendosi ...(ovviamente solo gli abati di s.Antonio -che poi in realtà

erano di sant’Antonino-) ...i locali rilasciati dagli agostiniani avrebbero

così potuto essere utilizzati a beneficio delle nuove aule scolastiche che

tanto necessitavano per la crescente

giovane popolazione scolare.

Anche

DeSimoni ne “le chiese di Genova”, intitola ed inizia descrivendo una chiesa

in zona Staglieno dedicata a sant’Antonio e poi senza spiegazioni descrive a

lungo i fatti della locale chiesa di sant’Antonino.

B) la

strada appare sia stata dedicata a due tratti stradali ben diversi,

che descriviamo:

=1b=

percorso della strada Centrale (tratto incluso tra

palazzo della Fortezza e via della Cella).

Nel 1757 il percorso

stradale è anonimo.

A ovest la via terminava

incrociando via della Cella (con, nell’angolo,

villa Serra Monticelli) che ancor oggi scende verso il mare, e salita

Belvedere che sale verso il colle e che, nell’angolo, il Vinzoni segna una

proprietà quasi rettangolare (sotto quella dei

Grimaldi - oggi dei Carabinieri; ed a ponente della proprietà Cardinale, oggi

civ.35 di via ACantore), con villa posta nell’angolo alto-ovest del

terreno, e di proprietà (ma che esisteva ancora

nel 1920 come visibile nella foto sotto) di “ab.e Constantino Pinedo”, nome non bene leggibile e

per ora di illustre sconosciuto (la villa è

stata sostituita dal palazzo con i civv. 37 e 39 di via A.Cantore; il giardino,

invece, fu metà a monte occupato da via A.Cantore; e la metà a mare dal civ. 36

di via A.Cantore)

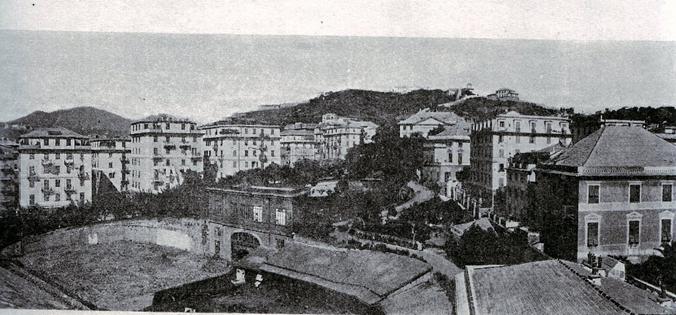

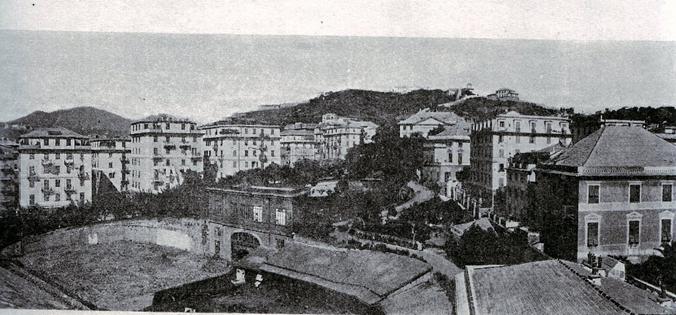

foto 1919: le case a sinistra

appartengono a via GBMonti. L’ovale è la parte bassa del giardino delle suore

della Provvidenza la cui villa ha il timpano davanti, nella parte più alta nel

centrodestra della foto. Sotto questa villa, poco spostata a sinistra la villa

Grimaldi, poi il palazzone attualmente civ.5 e 7 di corso dei Colli (però mi

sembra che quello della foto è meno esteso dell’attuale il quale sarà costruito

forse sul sedime di questo più quello interposto con la villa. In primo piano -a

destra- la villa che nel 1757 era dell’abate Constantino Pinedo.

Nel 1813 viene descritto

essere nel ’vico S.Antonio’ una villa di proprietà Canale

Bernardo (eredi),

munita di cappella privata, sinonimo di una certa distinzione sociale (non si sa quale villa sia, tra le tante; forse - ma

non credo - essendo ‘vico’ e non via - è quello oggi ‘vico stretto s.Antonio’: ma su esso si affiancano –non si aprono- la villa

Crosa e a mare la villa exPretura).

Nel regio Decreto del 1857,

viene citata come strada sant’Antonio il tratto della “strada Superiore, che

dalla casa Grimaldi-Ansaldo (PalazzoFortezza) arriva

sino alla casa fratelli Monticelli della crosa della Cella (villa Serra).

Viene confermata, già così

titolata, in una relazione datata 1867 (sui

casi di colera avvenuti in città: nelle via morirono in casa sei persone, su

107 contagiati in città e 68 morti in tutto).

Al civ. 4, nel 1878

esisteva la tipografia Foschini. Della

stessa famiglia appaiono Carlo, che nella

stamperia editò a fine di quell’anno il “Bibliografo” un periodico unico nel

suo genere contenente bibliografie scritte da valenti critici; e Luigi

Domenico Foschini, che compare a marzo 1878

quale direttore responsabile nonché proprietario del settimanale “Riviera Ligure”,

“gazzetta degli avvenimenti-politica e letteratura

amena-commercio-marina-finanza”, con racconti a puntate dello stesso LuigiD. e

di V.Armirotti; alcuni numeri furono stampati nella tipografia stessa. Riuscì

a pubblicare 44 numeri e poi ad ottobre dovette cedere la proprietà del

giornale ad una Commissione, mentre lui andava a fine ottobre a Sestri a

fondare quale direttore un altro giornale politico-amministrativo-commerciale

intitolato “il Patriotta”; ed infine nell’aprile 1879 quando stampò tre numeri

del settimanale di 8 pagine (domenica) “Giornale

dei comuni”,”ebdomadario, politico,

commerciale, amministrativo. Organo degli impiegati” (conteneva elenco dei

concorsi, fallimenti, aste, appalti, banche ecc.; nacque una polemica sfociata

in insulti, libelli, calunnie ed invio di padrini tra il direttore Augusto

Lopez Perera e LuigiDomenico). Nel lug.

1879 Luigi D. è pure direttore e collaboratore del mensile “Serate magiche”,

giornale di ricreazione e letture amene.

Un altro giornale, pubblicizzando

il “Cosmetico chimico Prussiano”, tintura per capelli, precisa che si sarebbe

potuto comperare presso la sede del settimanale (al

civ.4 di via s.Antonio).

Nel 1887, al civ 2 aveva

sede una società di Mutuo Soccorso, denominata “Emancipazione operaia”.

Sempre in quegli anni, sulla

strada avevano l’ingresso molte ville di nobili cittadini compreso- dove ora

si erge il palazzotto detto della Banca d’Italia - la villa Masnata (a quei tempi Ospedale civile).

Nell’anno 1900 ancora

esisteva questo nome, per il tratto compreso “tra via Larga ed il corso dei

Colli” ovvero tra l’attuale via Dottesio

e cso Martinetti.

Questo tratto negli anno 1918-20

divenne poi “via Generale Cantore” ( ovviamente

subito dopo la fine della prima guerra mondiale; è ancor oggi leggibile il

nome, scritto sul muro dei giardini della villa della Fortezza); ed

infine, sempre presumibilmente dopo il 1930, divenne via N.Daste: ancora nel Pagano/33, al

civ. 2 vi compaiono la sede dell’impresa

trasporti (comprese pompe funebri) dei f.lli Robba, assieme alla

segheria-fabbrica di cornici di Masnata Emilio¨; al 13 la

fabbrica-negozio di conserve alimentari Massardo, Diana e C;

La strada nei primi del 1900

l’ospedale in villa Masnata nei

primi del 1900

l’ospedale in villa Masnata nei

primi del 1900

=2b=

corrisponde a salita s.Rosa, inferiore+superiore

assieme.

Tito Tuvo scrive sul Gazzettino

che il 29 maggio 1817 il ‘nuovo Capo Anziano Antonio Mongiardino firmò

un elenco di strade classificate comunali’; tra

esse è descritta una “salita o vicolo ‘Sant’Antonio Superiore’” che porta a

Promontorio (confermerebbe quanto scritto da don Brizzolara (vedi a s.Antonino,

e corrisponde a salita S.Rosa)). Iniziva dalla strada Provinciale e finiva

nella strada trasversale che dalla Pietra porta alla Salita degli Angeli e

questa a San Teodoro e a Genova.

La targa apposta nella parte alta

della salita, scrive “già via s.Antonio”. Il Comune avrà altri documenti che io

non ho visto, per tale asserzione suffragata da don Brizzolara, che non è

poco.

DEDICATO

: più probabile a sant’Antonio Abate detto pure ‘di Tebe’, o ‘Magno’

oppure ‘il Grande’ (per distinguerlo

dall’omonimo padovano).

Nel calendario, è commemorato

il 17 gennaio.

LA PERSONA

LA PERSONA

Nato a Coma (oggi Qemans-el

‘Arous) sulla riva sinistra del Nilo nel medio-alto Egitto nel 251 (altri

scrive 253) da famiglia di un agiato egizio, divenuto cristiano con tutta la

famiglia forse dopo essere venuto ad un primitivo contatto con san Paolo

anacoreta (l’effettivo e riconosciuto incontro

tra i due avvenne quando Paolo già era ultracentenario ed Antonio nonagenario:

dopo questi colloqui, Paolo morì, ed Antonio lo fece seppellire -si dice- nella

fossa scavata da due leoni venuti appositamente: sono i due felini che

accompagnano il santo nella sua iconografia, del Velasquez, Guercino,

Signorelli ed altri come Grünewald).

Questo

accadde proprio in un momento storico difficile, essendo in atto una persecuzione

dei cristiani imposta in tutto l’impero dall’imperatore Decio negli anni 249-51

(e da allora fino al 313 con Costantino, essere

cristiani significava carcere e morte sicura).

A vent’anni ereditò gli averi familiari essendogli mancati entrambi i

genitori. Seguendo l’invito evangelico “se vuoi essere perfetto, và, vendi

quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo”, vendette

tutto sia per sistemare degnamente la sorella in una comunità e sia per

decidere donare tutto il rimanente ai poveri.

Così, imitando i pii asceti di

cui già aveva sentito parlare, decise infine di dedicarsi alla penitenza in

una celletta nella Tebaide vicino al mar Rosso, forse nel villaggio odierno di

Meimoun, da solo nel deserto libico inospitale.

Sopravvivendo con lo scarso

cibo che riceveva da amici, il deserto significava avere nulla, non poter avere

altro che nulla e quindi dover distaccarsi da tutto: luogo ideale per subire

dopo un po’ le famose “tentazioni del demonio”, contro le quali uscì vincitore

(questi gli apparve sotto le apparenze umane,

angeliche, bestiali, suadenti e tentatrici: carne, oro, tessuti, bevande e

cibi; ma lui seppe resistere tenacemente dando dimostrazione di quella forza di

volontà da lui usata contro il male ma necessaria in tutte le operazioni della

vita, di cui molti si sentono carenti e che lui incentivava a maturare con lo

scontro).

Divenuta famosa la sua

presenza, è’ accertato che suo malgrado, lo stare solo non fu totale: la zona

si popolò di numerosi corregionali per i quali

fondò e governò altrettanti romitori, divenendo il “padre degli eremiti”;

ovvero i molti che, dopo la metà del III secolo, preferirono fuggire e

distaccarsi dalle cose del mondo per ritirarsi nella solitudine penitenziale

fatto di lavoro, preghiera e lettura (è

riconosciuto che però non fu lui l’iniziatore della vita monastica come siamo

abituati, a considerare fosse a quei tempi, e che leggiamo essere stata nel

medioevo: lui non diede organizzazione, né regole né principi (questi verranno

dopo, iniziando nella Tebaide per opera di Pacomio). Il patriarca di

Alessandria lo chiamò fondatore dell’ascetismo, cioè della vita austera, di

sacrificio, di penitenza); ma lui ancora perseguendo il suo scopo di

isolarsi, scelse ritirarsi ancor più, con solo due discepoli Macario ed Amata,

nel profondo deserto, forse sul monte Qolzoum ove restò coltivando un

orticello ed in meditazione e preghiera, per ulteriori molti anni della sua

lunga esistenza.

Tra i seguaci della sua fede

ascetica, viene citato sant’Ilarione palestinese di Gaza (291-371: dopo aver compiuto gli studi ad Alessandria

d’Egitto, si convertì alla nuova religione e, battezzato si ritirò ove viveva

il primo degli abati. Dopo un certo periodo alla ricerca di se stesso, trovò

utile tornare a propagandare la fede in Palestina ricevendo fama di saggio e di

guaritore in tutta l’area mediterranea).

Quando dopo vent’anni di vita

ritirata ritornò al mondo degli uomini, apparve loro come un vincitore iniziato

ai misteri di Dio: il suo nome fu presto in bocca a tanti e da ogni parte fu

raggiunto per essere guidati da lui o per imitarlo (ricchi o poveri, atei o

filosofi, eretici o cristiani). La sua fama si

espanse localmente, come di sant’uomo dall’animo imperturbabile; un esempio di

come ci rappresentiamo Iddio: grande, benigno, forte, che da fiducia,

distaccato dalle cose terrene.

Lo sappiamo nel 308 ad

Alessandria (con imperatore Daia), in

visita ai carcerati candidati al martirio per ordine di Massimiano; ed ivi

ritornò in tarda età chiamato da Anastasio vescovo di Alessandria per

combattere pubblicamente l’eresia di Ario che negava la divina consustanzialità

di Gesù col Padre. Fu lo stesso Anastasio a scrivere una sua biografia, che

però essendo di eccessiva edificazione, lascia dei dubbi sull’autenticità.

Morì vecchissimo, più che

secolare, il 17 gennaio dell’anno 356 (altri

scrivono 355 e altri 358).

Sulla tomba fu eretta una

chiesa con annesso monastero, ma per circostanze non conosciute le sue spoglie

vennero trasferite nell’anno 635 a Costantinopoli, e nel X secolo trafugate in

Francia ove furono collocate a Saint Julien di Arles (a La Motte Saint Didier, località di una tappa del trasporto, fu

eretto un monastero gestito da monaci detti ospitalieri Antoniani, che diverranno

assai famosi nel successivo tempo per il loro interesse alle malattie ed

epidemie).

RELIQUIE Manns scrive che la sua tomba fu ritrovata due secoli

dopo la morte, nel 561; e che le sue reliquie furono portate in Francia nella

chiesa di san Giuliano ad Arles (Cambiaso

scrive vagamente ‘a Vienna, in Francia, nel Delfinato’) al tempo dell’imperatore Lottario II (954-986).

Altrove

si legge che i complessi abbaziali genovesi a lui dedicati ebbero motivo di

maggiore solennità quando, nell’anno 1461, dalla perduta colonia genovese di

Pera di Costantinopoli, venne portata a Genova una reliquia dalla testa del

santo (venerata in una preziosa urna ornata di gemme).

BIOGRAFIA Come già scritto, dieci anni dopo la sua morte, per

additare ai fedeli da convertire il significato del nuovo Vangelo, tradotto

in esempi pratici di persone vissute in santità, l’arcivescovo Atanasio tracciò

una prima biografia che funge da testo promotore per conoscere il santo, anche

se presumibilmente fu forzato nell’intento laudatorio. Comunque è uno dei primi

santi, non martire.

Si

conservano sette lettere scritte da Antonio e giunte sino a noi; e nella

raccolta delle ‘sentenze dei Padri’ si trascrivono numerosi suoi detti dai

quali si possono trarre ampi tratti della sua personalità (in particolare la modestia,

umiltà e fratellanza).

Di

per sé, è un santo bonario, gioioso, infantile quasi nel suo amore e protezione

degli animali. La sua festività cade il 17 gennaio: a seconda degli anni questo

giorno è all’inizio a addirittura a metà del Carnevale, che nei tempi antichi

era festeggiato con danze pubbliche e falò (preparati annualmente

conservando appositamente alberi resinosi seccati).

E’ ovviamente protettore dell’ordine degli Antoniani. Fu istituito a Vienne

(Francia) da monaci agostiniani, sul finire del XII secolo, con acquisita

specialità ospedaliera. Divenne consuetudine offrire loro in elemosina il

maiale, forse ritenuto cibo per poveri e da ciò il proprio principale

sostentamento.

Si vuole sottolineare come

sappia già di miracolo che uno sperduto fellah del medio Egitto, sia riuscito

ad avere sì larga fama internazionale pur non avendo fatto nulla di

storicamente valido.

Così, seppur lentamente crebbe la

fama di Antonio,‘scalzando’ s. Savino onorato nello stesso giorno, fino a

farlo scomparire; fu coincidenza che nel 1593,

Genova travagliata da grande carestia, il 17 gennaio entrarono in porto

numerose navi cariche di grano: l’evento fu festeggiato con grande processione dalla metropolitana a san Marco

e ritorno.

GENOVA La venerazione

del santo si espanse, e - con i naviganti e pellegrini - arrivò anche a

Genova; fatto è che attorno alla sua

figura si sviluppò un ricco folklore popolare, inserendolo nel gruppo

dei 14 santi ausiliatori.

I

primi documenti di una confraternita

genovese a suo nome cresciuta in città, e di una loro chiesa in zona di Prè,

risale al 1184; ma evidentemente ha radici assai più antiche, anche se i

documenti si arricchiscono di ospedali, chiese, oratori a lui dedicati nel 1400

e 1500 in tutta la Liguria. Nella

chiesa di Prè – ove già prima del XIII secolo, in apposite stanze ospedaliere,

si curava l’herpes - veniva commemorato in concomitanza di una processione

generale per la carestia avvenuta nel 1593 e vinta quando nel giorno del santo

arrivarono in porto navigli carichi di grano.

Scriba narra gli avvenimenti riguardanti questa confraternita: la chiesa di Prè

prima del 1250 era sotto la diretta gestione dell’arcivescovo locale che

lasciava a ministri secolari di reggere chiesa ed ospedale. Questi avevano

facoltà di allevare in libertà per le vie della città buona copia di maiali

riconoscibili ed intoccabili perché bollati con il simbolo della abbazia (la

gruccia di s.Antonio foggiata a Tau (o croce egiziana o crux commissa; nei

documenti una T azzurra in campo nero; questa fu considerata simbolo di vita e

quindi ostacolo a tutto ciò che potrebbe rapirla, dal morso dei serpenti alle

malattie. Solo nel 1751 i Padri del Comune, pagando una indennità, soppressero questo

privilegio). Nel 1250 papa Innocenzo IV decretò che a Prè andassero i monaci

della congregazione di Lerino, ma arcivescovo e capitolo di s.Lorenzo

protestarono cosicché le bolle papali rimasero lettera morta; e tali rimasero

anche quando il successore AlessandroIV riprese l’ordinanza. Solo dopo un

secolo, i monaci Lerinensi ebbero la soddisfazione del trasferimento a Pré, lo

testimonierebbe un bassorilievo del 1353 in pietra nera posto nella via

omonima, presso chiesa e cortile?, che rappresenta il santo con in mano un

papiro su cui sta scritto “vox de coelo ad Antonium exclamans: equidem

viriliter dimicasti, ecce ego teco sum”, ai cui piedi è un abate genuflesso con

un pugnale nel fianco (l’herpes), un agnello, una mano con incensiere, un

verro.

Questa confraternita rimase in attività sino alla fine del 1800 quando gli

avvenimenti politici ed una migliore funzionalità dell’ospedale di Pammatone

favorirono la chiusura della sua attività ed il trasferimento della reliquia

che venne affidata all’Oratorio di sant’Antonio in Sarzano, che la conservò

fino poi alla soppressione anche della chiesa stessa .

Anche a Genova, i frati

avevano sia l’incarico specifico della protezione

della salute ovvero di curare - in locali adatti, chiamati ospedali - i pellegrini e naviganti malati (la parola ospedale non corrisponde al significato

attuale, ma a quello latino, di semplice ospitalità, con parziale assistenza

diretta delle malattie; in particolare si

distinsero nell’affrontare due malattie epidemiche similari nel dolore e nelle

manifestazioni cutanee, diverse di causalità. Una - esistente tutt’oggi col

nome di herpes zooster, sappiamo essere una nevrite di origine

virale - ma allora assai più frequente per le precarie condizioni igieniche e

di contagio. L’infezione, nei secoli a cavallo dell’anno 1000 , molto infierì

sia in Francia che in Italia, ed i movimenti di massa legati alle crociate ne

favorirono l’espansione essendo infettiva. A Genova nel 1184 troviamo una

abazia a suo nome, a Prè (dove nel 1461 esisteva una reliquia tratta dal cranio

e portata a Genova da Pera chiusa in un reliquiario ornato di gemme e d’oro:

alla soppressione della abbazia la reliquia passò all’oratorio di s.Antonio in

Sarzano), affidata ai frati dell’ordine Antoniano che avevano iniziato

dedicandosi al servizio degli infermi affetti dal ‘sacro fuoco’. Fu così

secondariamente chiamata popolarmente “fuoco di sant’Antonio” per il dolore

nevralgico che procura e che a volte persiste per anni anche dopo guariti

(quindi sia perché curati dai frati a lui dediti, sia in rappresentanza delle

sofferenze che lui stesso patì nell’isolamento). Seconda, riguardo il “fuoco di

sant’Antonio” è opportuno segnalare che nei paesi dell’Europa del Nord esso era

riferito ad altra pesante malattia: il “St.Antony’s holy fire” o “le feu sacre,

de saint’Antoine”: l’avvelenamento da segale cornuta (una spora di fungo,-

detto sclerozio - parassita del frumento – grano e segale - ricca di una

sostanza che accumulandosi è velenosa, l’ergotina; se infettato il raccolto era

da buttare via, perché nell’uso protratto portava ad un avvelenamento - detto

ergotismo - con aborti, dolori da spasmo viscerale ed arteriolare e conseguente

mortale cangrena ed infiammazione della pelle. In Italia questa malattia era

già stata affrontata dai tempi dei greci e dei romani che avevano capito la

pericolosità dello sclerozio e quindi non importavano grano malato.

E sia la protezione degli animali in genere, specie da stalla e cortile, con lui nell’atto di benedirli tutti, in genere

quelli domestici, mucche, asini, gatti, cani e quelli da cortile. E la sua

effige, così plurisimbolicamente espressa, veniva appesa in tutte le stalle e

nei negozi di macellai, cestai, calzolai e fabbricanti di spazzole. Nelle nostre campagne gli venne affidata la protezione

del bestiame; ritraendolo (sia nelle

semplici immagini popolari che nelle iconografie di grandi artisti) come un benigno vegliardo eremita avvolto in un

semplice saio, con un bastone in mano da mendicante( terminante con una T a guisa di gruccia, da ‘ tau’:

simbolo delle vita futura); con vicino un

fuoco (dell’herpes, ma non meno attinente il collegamento del santo col fuoco

in genere, intendendo lui come novello Prometeo che era andato all’inferno a

prenderlo (con tutte le picche e ripicche coi diavoli) per portarlo sulla terra

e dimostrare la sua capacità di vincere il demoni), dei campanelli simbolici

( continuando un’usanza dei lerinensi, agli animali tutti una volta all’anno

portati in piazza per una benedizione, venivano appesi al collo o alle

orecchie piccoli sonagli, ed offerto a loro pane ammollato nel vino); ed ai piedi o dei diavoli ( a ricordo delle tentazioni subite e vinte) o un porcellino (il suino, che in oriente è animale immondo della cui carne è proibito

cibarsi, rappresenta gli istinti più gretti; in occidente è considerato

animale da cortile completo: costa poco alimentarlo e custodirlo, e di lui -

per il sostentamento - si utilizza tutto. Era quindi definito l’animale della

Provvidenza; e non a caso il periodo della sua macellazione è a gennaio in

coincidenza con la ricorrenza del Santo; e ciò per tanti motivi: non si

lavorano i campi; nel freddo le carni si mantengono di più prima di renderle

durature da dispensa; nel carnevale a venire si potevano mangiare le carni

mentre subito dopo con la quaresima non più;col fuoco in casa di cuociono le

carni; col sangue e sanguinacci – da noi, berodi - si alimentano i bambini

anemici dopo l’inverno.

---Storicamente,

il figliol prodigo era costretto a guardia dei porci: il più basso dei

mestieri; ed anche Dante (Paradiso, XXIX, 124) cita che della stoltezza umana

si “ingrassa il porco sant’Antonio”; cioé si scaglia contro i predicatori di

falsità religiose che approfittano della semplicità-credulona del popolo per

derubarlo. Usa così specifico riferimento a certi Antoniani toscani che aveva

fatto credere che i loro maiali fossero benedetti, promettendo quindi false

indulgenze ed introducendo l’usanza di mantenerli (col frutto delle elemosine

divenute obbligatorie per il popolo superstizioso) ed ingrassarli (col concetto

fossero animali benedetti) per cui, male incoglieva chi li maltrattava;

ottenendo infine non solo fossero tollerati, ma anche nutriti, fin’anche

accarezzati, usando il messaggio cristiano per estorcere benefici personali.

Dall’esempio dei frati, il passo si estende a tutti coloro che con vane parole

promettono fallaci indulgenze)

---A

Genova, in vico inferiore del Roso – angolo via Prè - un bassorilievo votivo

raffigura il Santo con ai piedi un guerriero armato di spada; vi è iscritta la

bolla di papa Innocenzo III che affidava l’ospedale vicino –fondato dagli

Antoniani di Vienne - ai monaci provenzali detti larinensi (dall’isola di

Larino).

---Tra

altre usanze, viene ricordata quella natalizia nel tardo 1700, di inviare in

piazza s.Matteo da parte del monastero di Pré (ove era sorto un ospedale, senza

rapporto con Vienne) alle dame dei Doria, con chiassoso e festante corteo, un

porco ucciso e decorato di ghirlande, frasche e verdure, in cambio di una generosa

offerta (alcune monete d’oro) ed a ringraziamento di donazioni fatte per la

ricostruzione della chiesa o per la precedente festa di s.Lucia. Fochesato

riporta una filastrocca: “sant’Antonio, sant’Antonio, t’æ a barba d’ôu – se ti

ne mandi o vento in poppa, - me se no ti t’arrecordi de noialtri – ti ghe l’è

de stoppa” recitata per ricordare che sulle navi (nel caso, portoghesi e nel

XVI secolo) aveva posto d’onore una statua del santo che veniva venerata se il

vento soffiava in poppa, mentre veniva minacciata, flagellata e declassata di

posto se c’era bonaccia o vento contrario; al ripristino del vento buono,

veniva ricollocata nella nicchia, chiedendo umilmente perdono di averlo

picchiato.

---nel

quadro del ‘Paese della cuccagna’ - di Bruege l- l’animale è frequentemente

riprodotto;

---sempre

a Genova, nella prima metà del XV

secolo, fu legalmente concesso all’ospedale tenere un branco di porci col fine

della sussistenza del complesso; gli animali, lasciati liberi e moltiplicati,

grufolavano scorrazzando per le strade cittadine: da un lato ripulendole

dall’immondizia ma dall’altro creando innumerevoli danni - avevano fatto cadere

da cavallo un nobile (si dice un figlio del re, a Parigi; ma capitò anche a

Giotto, al cardinale d’Aragona, un corteo dei Serenissimi mentre percorreva i 4

Canti di s.Francesco, sconfinavano negli orti, ecc) -. A cicli furono emesse

ordinanze e leggi apposite di limitazione, marchiatura con la T di tau, o

soppressione andate genericamente a vuoto per un sacro terrore, misto di

superstizione, rispetto e scaramanzia della gente a toccare questo abbastanza

lucroso allevamento. I Padri della Serenissima nel 1386, con le Leges Genuenses

dovettero concedere un versamento a favore dell’Abbazia, purché contenesse e

limitasse la presenza degli animali.

-Ancor oggi, particolari

festeggiamenti vengono effettuati al santuario dell’ Acquasanta a fine

gennaio, con benedizione degli animali domestici e distribuzione del ‘pane del

santo’ a base anche di focaccette e frisciêu.

Anche Mele festeggia il 17

gennaio ‘il maiale’: dopo la processione con trasporto della ‘cassa’ su carro

trainato da cavalli, nell’oratorio della Confraternita dedicata al santo

(patrono anche del paese) si vendono parti di un suino, riprendendo così una

antica tradizione col fine di raccogliere fondi per i bisognosi.

A Badalucco di valle

Argentina, la festa trova ancora oggi ampia partecipazione.

L’omonima confraternita di Casella

- che nell’oratorio possiede ricchi argenti antichi (XVIII-XIX secolo) e punzonati (calici,

ostensori,mazze, triboli, ecc) - festeggia il giorno con s .Messa e

successiva benedizione di animali e mezzi di locomozione; incontri culturali (conferenze); tradizioni (le focacce di s.A., che appese in casa proteggono

dal mal di gola; le castagne grasse (piatto dellaa a base di castagne secche

locali e grasso – cotenne e zampini - di maiale);

-

meno probabile, ma oggetto di confusione – favorita dall’ignoranza ed

analfabetismo imperante allora nella popolazione generale - la dedica a sant’Antonio da Padova, Infatti il

Soprani scrive - come già scritto sopra - che lo scultore Gerolamo Pittaluga

forgiò “una ftatuina di s.Antonio di Padova per la Chiefa intitolata del nome

di detto Santo nello stesso San Pier d’Arena”.

Questo

Antonio, era confessore del XII secolo, celebrato il 13 giugno, divenuto uno

dei personaggi più clamorosi nella storia dei santi cristiani, essendo forse il

più noto, più amato, più invocato e rappresentato; veramente “internazionale”.

Nato

a Lisbona nel 1195 circa e battezzato Fernando. Dimostrandosi intellettualmente

assai precoce, fu accettato tra i Canonici regolari di sant’Agostino in una

abbazia sul fiume Tago dipendente da quella di Coimbra. Divenuto sacerdote,

assistette alla traslazione di cinque frati francescani martirizzati in

Marocco; cosa che se era all’ordine del giorno per i missionari, fece scattare

in lui il desidrio di sostituirli: fece trasferimento in quell’ordine, che gli

impose il nome di Antonio, e riuscì a partire per la prima missione in Marocco,

cercando di coltivare la semplicità ed umiltà di frati francescani. Ma una

malattia lo obbligò al rientro, complicato da un naufragio che lo portò sulle

coste sicule. Approfittò per andare ad Assisi e per avvicinare Francesco. Da

lui, dopo aver partecipato ad alcuni Capitoli generali assieme a Francesco,

dimostrandosi intellettualmente superiore, ebbe invece la destinazione ad un

eremo presso Forlì. Qui, per caso, ebbe l’opportunità di pronunciare delle

prediche molto seguite, svelando apertamente la dote oratoria che teneva

umilmente nascosta. Dai suoi superiori fu così indirizzato alla predicazione,

ed allo scopo inviato anche nelle città più ostili ed avvelenate dall’eresia. Tra

i miracoli più eclatanti, alcuni sono chiaramente determinati dalla suggestionabilità

del popolino ignorante che – di voce in voce – ingigantiva e deformava gli

eventi: così per la predica ai pesci nella spiaggia di Rimini: visto che la

popolazione disertava la chiesa, lui si mise a predicare sulla spiaggia e - dalla

pesca abnormemente abbondante - si sparse la voce che i pesci erano accorsi al

posto della gente; e della mula ostinata che, di fronte all’ostensorio si

inginocchiò. Ma a parte queste fantasie, è accertato che la sua oratoria fu

assai spesso accompagnata da fatti prodigiosi e strepitosi nonché da

conversioni altrettanto clamorose.

Recatosi

a Verona per contrastare il crudele Ezzelino da Romano e per difendere i più

deboli, si fermò nel piccolo convento dell’Arcella vicino a Padova fissando qui,

per 4-5 anni, la sua cella stabile (per questo, è noto come ‘da Padova’ seppur

portoghese) anche perché minato nella salute; e qui la sua vita si spense il 13

giu.1231 a trentasei anni.

Apparve

subito clamoroso che in così pochi anni, avesse potuto essere così colto,

operare tanto, e predicare in così vasto territorio: non era passato un anno

dalla sua morte che già papa Gregorio IX, che lo aveva conosciuto

personalmente, lo proclamava santo definendolo ‘l’arca dal Testamento’; e Pio

XII, dopo attenti studi e valutazioni, lo laureava Dottore della Chiesa

universale .

BIBLIOGRAFIA

:

-Alighieri

D.- La Divina Commedia-Paradiso XXIX-v.124

-Alizeri

F.-Guida illustrativa per la città...-Sambolino.1875-pag.652

-Antero

M-Li lazzaretti della città, e riviere-1658-pag537

-Archivio Storico Comunale

-Archivio Storico Comunale –

Toponomastica - scheda 152

-AA.VV.-dizionario

ecclesiastico- Utet.1953- vol.I, A-F

-Beccaria R.-i periodici

genovesi dal 1473 al ...-1994-pag.75.268.434.537

-Cambiaso D.-l’anno

ecclesiastico e le feste...-SLSPatr.1917.XLVIII-p.106

-Castelli M.-I

Santi-Paoline.2003-pag.24

-DeSimoni

L.-Le chiese di Genova-Ceretti 1948- vol.1 pag. 55-70

-Facchinetti

PV-Antonio di Padova-DonDaste-1929

-Fochesato

W.-Bim bum bà – Feguagiskia’ Studios.2003.pag. 80

-Galella

I.-Brevi cenni di storia e arte Confraternita di sA.Abate-Mele.1991

-Gazzettino

Sampierdarenese : 9/87.5 + 7/93.4 +

-Giardelli

P.-Le tradizioni popolari dei Liguri-Sagep.1991-pag.33

-Il Secolo XIX:

17.01.08.p32 +

-Manns P.-I Santi-ed.Jaca

Book spa-1987-pag.360

-Marcenaro,Repetto-Le chiese

di Genova-Tolozzi-1970-pag.273

-Millefiore.Sborgi-Un’idea

di città-CentroCivico SPdA.1986-pag.74

-Morabito.Costa-Universo

della solidarietà-Priamar.1995-pag.450

-Novella P.-Le strade di

Genova-manoscritto bibl.Berio.1900-30-pag.8.35

-Pastorino P.-Botteghe e

vicoli-DeFerrari.1999-pag124

-Ragazzi F.-Teatri storici

in Liguria-Sagep.1991-pag.218

-Ragazzi F.-Sampierdarena

1864-1914 mutualismo e...-Ames.2005-p.143 –

-Scriba G.-Memorie

patrie-Caffaro del 17 genn.1880-Soc.Lig.St.Patria

-Soprani.Ratti-vite de

pittori, scultori...-anast.1769-Tolozzi.1965-II-pag.290

III-pag.93

-Tuvo T.-Sampierdarena come

eravamo-Mondani.1983-pag.77foto

-Tuvo.Campagnol-Storia di

Sampierdarena-D’Amore.1975-pag.38.251

carta

di M. Vinzoni da ‘Il Dominio della Serenissima Repubblica di Genova in

terraferma’ consegnata il 2 ago.1773 (i colori non sono nell’originale). La prima a destra

nel giallo è villa Imperiale-Scassi alla cui sinistra –per chi guarda- dopo

villa Doria in arancio ed a monte della strada centrale, sono: sopra la villa

Serra Doria Masnata oggi in via ACantore; sotto

l’abbazia di s.Antonio dei PP.Agostiniani

carta

di M. Vinzoni da ‘Il Dominio della Serenissima Repubblica di Genova in

terraferma’ consegnata il 2 ago.1773 (i colori non sono nell’originale). La prima a destra

nel giallo è villa Imperiale-Scassi alla cui sinistra –per chi guarda- dopo

villa Doria in arancio ed a monte della strada centrale, sono: sopra la villa

Serra Doria Masnata oggi in via ACantore; sotto

l’abbazia di s.Antonio dei PP.Agostiniani

ddell’edificio tale Vincenzo Chiarella, e

tipica era la prevista decorazione esterna, riferibile ai padiglioni

espositivi con gusto esotico (influenza della concomitante guerra libica e -

in quell’anno - del rientro delle truppe tra le quali oltre 200 sampierdarenesi

).

ddell’edificio tale Vincenzo Chiarella, e

tipica era la prevista decorazione esterna, riferibile ai padiglioni

espositivi con gusto esotico (influenza della concomitante guerra libica e -

in quell’anno - del rientro delle truppe tra le quali oltre 200 sampierdarenesi

).

LA PERSONA

LA PERSONA