BERSEZIO Salita Vittorio Bersezio

TARGHE: salita - Vittorio Bersezio

S.Pier d’Arena – salita – Vittorio Bersezio

incrocio con corso L.Martinetti

incrocio con Salita Al Forte Crocetta

QUARTIERE ANTICO: Promontorio

dalla carta di M.Vinzoni del 1757. In celeste

l’attuale salita al Forte della Crocetta (allora occupato dalla abbazia del ss.Crocifisso);

in verde la via Pietra (con la villa Crosa in alto e

quella Piuma in basso, subito dopo l’incontro con via del Campasso, in rosso).

dalla carta di M.Vinzoni del 1757. In celeste

l’attuale salita al Forte della Crocetta (allora occupato dalla abbazia del ss.Crocifisso);

in verde la via Pietra (con la villa Crosa in alto e

quella Piuma in basso, subito dopo l’incontro con via del Campasso, in rosso).

N° IMMATRICOLAZIONE: 2727

da Pagano/1967-8

da Pagano/1967-8

in rosso via Campasso; in fucsia via

Pietra; in giallo corso Martinetti. In verde la salita V. Bersezio. Da Google Earth

2007

in rosso via Campasso; in fucsia via

Pietra; in giallo corso Martinetti. In verde la salita V. Bersezio. Da Google Earth

2007

UNITÁ URBANISTICA: 24 – CAMPASSO

27 - BELVEDERE

CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n° : 05600

CAP: 16151 (dal civ.1 al 35) ; 16149 (dal civ. 37 al 43).

Nel Pagano/67 era 16159. Tutta 16151 dal nuovo CAP.

PARROCCHIA: dall’ 1 al 13 = s.Bartolomeo della Certosa - dal 15 al 27 = s.Cuore del Campasso - dal 29 al 37 = NS del Belvedere

STRUTTURA:

da via della Pietra a corso L.A.Martinetti (la prima in Certosa di Rivarolo, sino al sottopasso dell’autostrada; da esso – compreso - sino alla fine, è di competenza di San Pier d’Arena).

Antichissima crosa, lunga 402 metri, comunale, in parte mattonata a vecchia crosa ed in parte gravemente deteriorata da pezze o tutta asfaltata. Classificata pedonale-mattonata, senza marciapiedi; i veicoli la potrebbero percorrere nei due sensi, ma con discrete difficoltà relative alla strettezza (in caso di incrocio tra veicoli, al massimo arriva a 3,5 metri senza marciapiedi) e per la presenza di piccoli ma ripetuti bassi scalini tipici delle strade a mattoni e ciottoli.

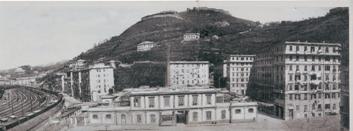

inizio in basso anni ’70 persorso, sopra le case del Campasso

La numerazione inizia dal basso; dopo un cento metri circa di salita, passa sotto l’autostrada. Prima del quadrivio, in salita ha - per una ventina di metri - dei bassi scalini tipici delle crose superabili con i mezzi a motore, procedendo lentamente. Metà percorso è ancora in piedi una antica cappelletta.

Cento metri prima dello sbocco finale, a destra c’è una breve scalinata che la congiunge con la sottostante corso Martinetti (una diatriba sorse nel settembre 2003 per la chiusura di questa scorciatoia da parte dei nuovi proprietari del vicino civ.144 di corso Martinetti con loro diritto alle aiuole intorno, ed alla scalinata).

a destra della foto i parapetti fine strada

della scaletta che scende in corso Martinetti

STORIA: corrisponde al tracciato della strada che già in epoca romana, per chi da Genova - andasse o provenisse da nord o da ponente - tagliava in linea diretta dalla zona di Di Negro, a Rivarolo, senza allungare dalla spiaggia o passare dal Campasso spesso acquitrinoso (vedi via Pietra).

Da Genova romana, ancor chiusa dal primo cerchio di mura a santa M.di Castello, per andare nell’entroterra del Polcevera o in riviera di ponente, giunti nell’attuale zona di Di Negro, si preferiva risalire la collina (chiamata prima di ‘san Benigno’ per la abbazia; poi ‘degli Angeli’ per la chiesa e convento presenti subito al di dentro dell’unica porta aperta verso ponente, delle mura del 1630) e - costeggiando in alto Promontorio e Belvedere - usare la nostra crosa per scendere alla “Pietra” (evidentemente una pietra miliare. Lamponi scrive che la pietra fu localizzata in alto, presso l’ingresso della villa De Ferrari; la ‘zona della Pietra’ si sviluppa invece in basso, ma è pur vero che ai tempi romani – a parte la precisione delle pietre miliari - gli spazi erano vasti e le relative indicazioni a largo raggio. Se Sestri rappresenta la sesta pietra, questa doveva essere la terza) e laggiù scegliere se proseguire verso la riviera tramite Fegino e Borzoli usando un ponte (allora unico) sul torrente, oppure proseguire per il nord, verso Campomorone e poi la Bocchetta (la strada detta Postumia).

È quindi la più vecchia strada che passa nel territorio di San Pier d‘Arena, prima ancora della sottostante via De Marini, che nacque col borgo; ma i suoi attuali cittadini poco se ne curano (se per motivi viari dapprima l’hanno profanata con l’asfalto, e poi l’hanno lasciata al degrado con buche, rappezzi e tutte le viltà della novella civiltà dei consumi; essendo priva di bocchette per la raccolta delle acque meteoriche, l’asfaltatura favorisce l’alluvionamento del fondovalle).

Il nome antico è sempre stato “salita Pietra” (che andava da via Pietra sino all’incrocio con salita Forte Crocetta), fino alla decisione negli anni subito dopo il 1910 (compare infatti aggiunta a penna nell’elenco delle strade sampierdarenesi, stampato in quell’anno; quando aveva civici fino al 4 e 37) di annullare la antica denominazione, e dedicarla al Bersezio, da via della Pietra sino all’incrociare corso dei Colli.

Nel 1927 compare nell’elenco delle strade cittadine, con la 6° categoria.

CIVICI: sono in crescendo, a salire.

2007=UU24= NERI = pari nessuno

dispari da 21→27, e da 35 a37

ROSSI =pari nessuno;

dispari 3r

UU27= NERI = 43 (mancano 39 e 41!!!)

ROSSI = 5r e 7r

===Nel Pagano/40 è segnalata, da via della Pietra a corso dei Colli, con solo il civ. 2 canc. Minimax s.a. estintori.

===Nel 1952 fu assegnato il numero 1c ad una nuova costruzione

===civ. 2, il cancello dello stabilimento della Minimax (Pagano/61 la pone in questa salita, e quale soc. accom. sempl. Credo ora abbia in v. Campasso un nuovo ingresso principale, da dopo il 1961. Nell’elenco Telecom/03 è addirittura in via Ristori. Ha direzione e magazzini in altre sedi cittadine.

Il tratto stradale sino alla corrispondente del ponte autostradale, era in territorio sampierdarenese finché fu deciso farlo di competenza di Rivarolo. Il confine, infatti, passa seguendo il bordo nord dell’autostrada.

===salendo, si superano alcune case di stile vecchio-antico, ad uso coltivo (vedi via Pietra).

===civ. 11, 15, 17, 17a, 19, 19a, 31a, 33: dal 1961 al 1966 furono demoliti

===civ. 27 durante la guerra 40-5 fu parzialmente colpito; dopo demolizione fu ristrutturato nel 1950-5. E’ il palazzo più grosso e quindi con più abitazioni. Le fasce di terreno attorno sono coltivate ad orto; in particolare quelle a nord sono di una banca, ma lasciate inutilizzate dal proprietario, sono utilizzate dai soliti fai-da-te )

===dalla carta del Vinzoni, appare che, salendo, cento metri prima di arrivare all’apice, aperta sulla ripida vallata a destra c’era la villa (o casa colonica) dei Mag.ci Crosa. Attualmente ci sono delle case contadine, ma ...ville...

===civ.33-35r: nel 1933 è segnalato esserci stato un club “Cacciatori di Promontorio”.

salita, metà crosa metà asfalto -al sommo; prima del quadrivio -il quadrivio

la cappellina nel 1998 e nel 2011

===Venti metri prima dell’incrocio, si supera una Cappelletta, già dedicata a Nostra Signora del Buon Consiglio. È similare con quella posta in via alla Porta degli Angeli, vicino al Circolo. Essendo stata sconsacrata ovviamente é in totale abbandono (resta in attesa di finale distruzione spontanea, per - si dice - motivi di proprietà bisticciata). Il Remondini la descrive sacra alla Madonna “di cui vi ha tuttora l’immagine nella forma di quella di Genazzano intitolata dal Buon Consiglio. Anche in questa cappella gli ornati son quelli di un altare con mensa, ma di semplice stucco... . Solo la ferrea cancellata a rabeschi che da assai più tempo la chiude sul dinanzi vince...per robustezza ed eleganza immensamente ”. Mi è stato riferito che l’abbandono è legato al fatto che la spesa di un ripristino non è affrontata perché impreciso è il numero e nome degli eredi della proprietà, i quali ancora non hanno trovato soluzione giuridica

===Sul crinale del colle di Belvedere, si incrocia a quadrivio, con “salita al forte Crocetta”; qui è una colonnina in ghisa già adibita a fontanella ‘ovviamente’ non più funzionante.

la villa svetta sopra le case di corso Martinetti

===civ 43: è la villa De Ferrari, caratteristica antica casa agricola che risale agli anni a cavallo tra il 1400 e 1500, priva di particolari valori architettonici, se non di essere a pianta ad L e, scrive Stringa “tipologia relativamente atipica”; seppur con toni di signorilità e di rappresentanza. La facciata che è rivolta a ponente a delimitare la salita al forte della Crocetta, ha lo svasamento basale tipico delle costruzioni antiche a larga base di fondamenta.

Già presente nella carta del Vinzoni del 1757, posta proprio al quadrivio con la strada verso il Santuario, nell’angolo sud di levante, allora di proprietà del ‘sig. Francesco De Ferrari’.

Sul Dizionario Biografico numerosi sono i De Ferrari: scalpellini o notai, pittori (l’unico Francesco; di Pavia, nato nel 1450. Più famoso il voltrese Orazio) o collezionisti, letterati o diplomatici, finanzieri fino al massimo rinomato e ricco, Raffaele.

Di nessuno vien scritto che abitassero nel nostro borgo. Molti gli imparentati con illustri famiglie di nobili.

Sappiamo che un marchese Francesco, sposò in San Pier d’Arena Geronima Crosa il 24 giu.1644 (cento anni prima della carta vinzoniana), e confermerebbe quindi che la proprietà è di assai più vecchia data e di qualche avo omonimo. Ebbero due figli: uno fu Giuseppe, nato il 12 nov. 1651, del quale assai poco si sa. L’altro, Carlo primogenito di cui possiamo sapere: sia che un decreto arcivescovile del settembre 1707 lo descrive: “ill.mis DD marchioni Carolo Ferrario et marchionissae eius modernae uxori Nobilib.Ianuensis directis ... impecto privato Oratorio domus ruris in villa Promontorii extra moenia praes. civitatis Genuae...”; e sia che il 9.agosto1725 moriva ottantenne a Genova (sepolto a san Siro; il suo atto di morte recita: “mortui anno jubilaei 1725–die nona- ill.mus D: Marchio Carolus de Ferraris q. Francisci aetatis annor: 80 circiter senio confectus omnibus eccl.ae sacramentis refectus mortuus die 7 huius hodie sepultus est in Eccl.sia FF Eremitani S.Augustini sub nom. S.mi Cruciixi de Promontorio...cun 11 praesti”.

Un suo figlio, GiovanniBattista era nato a Genova il 19 marzo 1692 e morto dopo il 1744.

Quindi all’epoca del Vinzoni, la proprietà De Ferrari era continuata da almeno quattro generazioni.

L’edificio ha forma architettonica originaria di una L, ultima espressione di quell’epoca vicina alla trasformazione tipica dei primi anni del nuovo secolo; ha posto il lato lungo sulla strada verso la chiesa, sul quale non c’è alcun accesso, ma solo finestre con inferriata e muro perimetrale a scarpa. Oggi è formato da vari corpi aggiunti (come nelle case coloniche, le abitazioni dei figli), a disposizione pressoché scalare e con tetti non alla stessa altezza e con volumetria differente. Il lato corto, -che fa parte della primitiva villa principale-, è più alto di tutti, con tetto a padiglione e l’ingresso rivolto a nord, sulla strada principale, dei grandi traffici. La facciata principale è quella rivolta a levante; la scala, un po’ stretta ed angusta, parte immediatamente dal portone (non si riesce ad intuire se sia mai esistito un grande atrio di ingresso tipico della case dell’epoca) e porta alla loggia del piano nobile; anzi, inizialmente c’era una grande loggia angolare a due fornici per lato: essa fu poi chiusa e trasformata in ampi finestroni, conservando comunque un perfetto rapporto tra essa e le varie stanze allineate; sullo stesso lato ma al piano sottostante la terrazza è ricuperata sul tetto di un corpo aggiunto; tutta questa parte è rivolta a est con il panorama di Promontorio; il giardino e gli orti di proprietà scendevano a fasce sino al fondo valle, sul versante orientale della collina di Belvedere; ovviamente buona parte dei terreni sono stati occupati dalla nuova edilizia, perdendo così il concetto iniziale di vastità dell’ambiente attorno: lo spazio verde di pertinenza rimane limitato a poche terrazze, sostenute da alti muri originali (in uno sono conservate due nicchie, probabili ninfei dell’antico giardino).

area ludica nel giardino, quando era della scuola

Il palazzo divenne – non so quando - proprietà dei Rovereto; e da essi poi proprietà comunale: nel 1950 fu sede dell’asilo infantile comunale ‘Promontorio’. A cui si aggiunse, con sede un po' sacrificata la scuola elementare “Taviani” (l’asilo cambiò definizione, in ‘scuola materna’).

Dal 1998 tutto l’immobile è vincolato dalla Soprintendenza per i beni architettonici della Liguria.

Nel 2003 genitori e fedeli della parrocchia dell’Immacolata di via Assarotti, riuniti in associazione di volontariato d’ispirazione cristiana denominata ‘Noi… per la vita’ (guidati dal parroco di Belvedere don Mario Novara e da Adele Prescendo, vedova, poi deceduta il 21 marzo 2010, mamma di una grave malata motoria spastica di nome Margherita Venezia, al fine di farla vivere in una struttura a sua misura e quindi non umiliata dai disagi, non più solo destinataria di assistenza sociale ma gestori autonomi), mirano ad utilizzare i locali della ex scuola a scopo residenziale fisso – casa famiglia - per una decina di disabili seguiti da volontari e col fine di sfruttare al massimo le possibilità di recupero dell’autonomia (nel volantino scrivono che era la ‘ex scuola Novaro’). Questo progetto, finanziato a largo raggio (Fondaz.Carige, Ikea –che ha fornito l’arredamento- Regione, Provincia, Comune; arch. progettista Alessandro Braghieri; ditta operatrice Tecnoturco) prese vita ufficiale il 15sett./2007 con inaugurazione, da parte dell’arcivescovo Angelo Bagnasco, di questa Casa Famiglia per disabili motori (oggi chiamati ‘diversamente abili’; nel 2011 sono in 4- ma in questo anno è previsto l’arrivo di altri 4 avendo ampliato gli spazi con una nuova ala della struttura), che prese i primi passi dai PP Barnabiti (sparsi nel mondo con centri in Ruanda, in Brasile ed a Genova. In particolare, per interessamento e pensiero di p. Arturo Maria Piombino (Genova 1906-1990); il quale, nella veste di superioremaggiore della sua congregazione nelle due regioni, favorì a Torino ed a Genova il culto della Beata Vergine Maria definita NS delle Spine, intesa come madre che soffre per le offese fatte al figlio. L’idea ebbe seguito, raccolta da tanti volontari, tra i quali anche il parroco di Belvedere don Mario Novara suo lontano nipote. Essi concepirono creare una comunità che non fosse solo ricovero o centro sociale per i minorati, ma come ambiente per maturazione spirituale anche di se stessi nella missione verso gli altri: in particolare fare riferimento alle sofferenze ed umiliazioni della Madonna –per gli scismi, le separazioni, l’abbandono alle pratiche dei sacramenti, le crsi familiari e sacerdotali; tutte offese alla sofferenza patita da Gesù - per creare un gruppo di membri che , sostenendosi a vicenda ed al di là del volontariato, offrono protezione agli altri ed un particolare stile di vita a se stessi. Tra essi, i f.lli Cardini che hanno offerto un natante da diporto per escursioni sul mare dei diabili) dedicata a Maria Addolorata (vedi foto), o meglio N. Signora Madonna delle Spine (riferendosi alla sua partecipazione materna ai dolori della passione di Gesù e quindi a quelli di tutta l’umanità).

Appare dotata di un mini impianto sportivo non esclusivo delle scuole ma aperto a tutti anche fuori l’orario scolastico.

sulla facciata esterna

DEDICATA

al giornalista e scrittore cuneese (nato a Peveragno nel 1828; DeLandolina dice 1830) che a vent’anni combatté nella campagna militare del ’48-49; dopo la quale si dedicò al giornalismo fondando il giornale Espero. Quando la capitale fu trasferita a Firenze, in patria fondò la Gazzetta Piemontese e la Gazzetta Letteraria, che diresse sino a 52 anni, finché divenne direttore del giornale “La Stampa “ di Torino.

Attivo anche nella politica, fu deputato per la 9a e 10a legislatura.

Fu pure scrittore di facile e piacevole lettura, autore di ricordi storici; in particolare viene ricordato il suo libro “il regno di Vittorio Emanuele II”, ovvero gli anni 1878-95, (con giudizi su tanti personaggi del Risorgimento; tra gli altri, si può leggere un “ottimo resoconto” sull’intervento del parlamentare repubblicano Moia Cristoforo relativo ad un incidente capitato a Genova nel 1850: un gruppo di ufficiali d’ordinanza del principe di Carignano (il re Vittorio Emanuele II), era partito da Torino intenzionalmente per venire a devastare una tipografia locale, solo perché aveva stampato - nel giornale di opposizione ‘La Strega’ - un articolo critico ed avverso contro il re), ma anche drammi storici, commedie e lavori teatrali (famosissima e di successo anche recente, del 1863 “Le miserie d’ monsû Travet” e del1870 “Le prosperità d’monsû Travet” in dialetto piemontese, e “ Da galeotto a marinaro”) , romanzi, novelle, articoli.

Morì a Torino il 30 gennaio dell’anno 1900

BIBLIOGRAFIA

-Archivio Parrocchiale di s.Bartolomeo della Costa di Promontorio

-Archivio Storico Comunale

-Archivio S.Comunale della Toponomastica scheda 408.

-AA.VV.-Annuario-guida archidiocesi-ed.94-pag.383--ed./02-pag.420

-AA.VV.-Catalogo delle ville genovesi-Bertelli.1967-pag.39.196foto

-AA.VV.-Dizionario biografico dei Liguri-Consulta.1998-vol.IV.

-DeLandolina GC – Sampierdarena- Rinascenza.1922-pag. 31

-Dossena M.-Miscellanea di storia del Risorgimento-ERGA.1967-p.183

-Enciclopedia Motta

-Enciclopedia Sonzogno

-Gazzettino Sampierdarenese : 1/74.3 + 5/74.9 + 7/78.6 +

-Il Secolo XIX del 18/9/03

-Novella P. Strade di Genova-manoscritto bibl.Berio.1900-30-pag.15-19

-Pagano annuario/1933-p.244.873—/40 p.208; ---/61-pag.84.quadro75.76

-Poleggi E. &C-Atlante di Genova-Marsilio.1995-tav.11

-Remondini A -Parrocchie dell’archidiocesi-vol 1-1882-pag.158

-Stringa P-la Valpolcevera-Agis 1980-pag.101

-Tuvo T.-SPd’A come eravamo-Mondani.1983-pag.142