BURANELLO via Giacomo Buranello

TARGHE:

via - Giacomo Buranello – caduto per la libertà – 1921 -3-III-1944

angolo piazza N.Barabino

angolo via Giovanetti

angolo piazza VVeneto, presso il bar

QUARTIERE ANTICO: Coscia e Castello

da MVinzoni, 1757. ipotetico tracciato

il neo tracciato

(ferroviario) in una carta del 1847

il neo tracciato

(ferroviario) in una carta del 1847

N° IMMATRICOLAZIONE: 2736

da Pagano 1967-8

CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 08700

UNITÀ URBANISTICA: 26 – SAMPIERDARENA

28 – s.BARTOLOMEO

da Google Earth, 2007

da Google Earth, 2007

CAP. 16149

PARROCCHIA: 2 e 4 = NS delle Grazie - resto = NS della Cella

STRUTTURA:

Senso unico viario, da piazza Nicolò Barabino a piazza Vittorio Veneto. Civici neri fino al 36; civici rossi sino al 155 e 254.

E’ lunga 582m; larga da 9,30 a 16m; praticamente piatta.

Solo in parte è servita dall’acquedotto DeFerrari Galliera

Nel 2005, si è dato via al progetto di insonorizzazione del viadotto (la strada è apparsa una delle più esposte all’inquinamento acustico causato dalla linea ferroviaria).sperando prendano il via i cantieri, dal 2006 ( ma a febbraio 2008 neanche l’ombra) fino al 2020.

STORIA DELLA STRADA:

Nel regio decreto del 1857, che per primo descrive le strade di San Pier d’Arena, non è ancora inclusa, anche se era già stata tracciata a fianco del muraglione della strada ferrata .

La strada ebbe quindi il suo primitivo naturale tracciato negli anni prima del 1850, fiancheggiando la linea ferroviaria dal lato mare -tagliando con essa tutti i giardini ed orti delle ville (esse, solitamente piazzate sulla strada centrale – oggi via Dottesio-Daste- avevano più o meno larghe striscie di terreno sino al mare), ed inaugurando il terzo asse viario parallelo alla riva; già nel 1841 era stato presentato un progetto poi non eseguito, che prevedeva il passaggio della ferrovia “poco addentro alla strada pubblica a mare” (via SanPierd’Arena) con espropri ed abbattimento di alcuni caseggiati alla Coscia e vicini a via Larga-. La legge (Amministrazione delle Strade Ferrate, Intendenza Generale e Comune di San Pier d’Arena) impose sia che la linbea ferroviaria passasse più internamente rispetto il mare creando un allineamento rettilineo tra Largo Lanterna e l’attuale piazza Vittorio Veneto, sia anche l’impossibilità di costruire case ai lati della scarpata ferroviaria, se non salvaguardando una distanza minima di venti metri se il palazzo voleva salire oltre il livello delle rotaie; e tollerata più vicina se eretta più bassa del “sopradotto”, allineandosi ad alcune già costruite (specie quelle delle famiglie Arnaldi e Dallorso -che ancor oggi esistono- costruite una di fronte all’altra, ma con portone in via Sasso (via Gioberti) a dimostrazione che era nata prima quella strada, che portava al mare); e ciò col fine che si potesse vedere dalla stazione tutta la linea (allora ancora portante due distinte rotaie, e non quattro, e più come ora) praticamente fino alla galleria.

E’ datata 8 febb.1853 una lettera dell’Intendenza Generale della divisione amministrativa di Genova, firmata dal ministro dei lavori pubblici Paleocapa ed indirizzata al Sindaco, riguardo la domanda di vari proprietari (Nicolò Arnoldi, Sebastiano Traverso, Franco Dallorso, Giobatta Tobini, Bar.meo Portico, Nicolò Scaniglia (erroneamente è scritto abitanti nel quartiere Palmetta), per un accesso alla strada Reale in fase di costruzione: la lettera conclude che ‘non hanno il benché minimo diritto di usare la nuova strada finché è in costruzione (appaltata dall’impresa Tolchini), possedendo altre vie di accesso‘. Così sappiamo che dapprima fu chiamata “strada Reale nuova da Genova a Torino”, popolarmente “a stradda nêuva”, declassando così a “vecchia” quella a mare.

Tra i primi ad aprire bottega sulla strada già dal 1864, furono i soci della Cooperativa di Produzione e Consumo (chiamata poi Alleanza Cooperativa Avanti, ed infine –subentrata alle cooperative- una Azienda autonoma o Consorzio annonario) che nelle ore serali -liberi dal lavoro usuale- occupavano il tempo producendo farina con macine girate a mano, al fine di produrre del pane nel proprio forno e poter vendere il prodotto finito a prezzi stralciati per i soci stessi.

Nel 1875, l’Alizeri la chiama “strada Centrale lungo la ferrata del 1852”; veniva volgarmente chiama “stradda nêua”. Ma proprio in quegli anni venne ufficialmente intestata via Vittorio Emanuele (II), con inizio da largo Lanterna per tutto il tragitto sino al confine con Rivarolo ed oltre. La strada era percorsa praticamente solo da rari carretti, da pochissime carrozze private o qualche cavallo da sella, essendo senza selciato e con rade case dalla parte mare di fronte alla massicciata.

I primi servizi pubblici omnibus, transitarono per questa via dall’anno 1880, in linea con l’apertura dell’apposita galleria sotto san Benigno; per la piazza a metà strada, ove avveniva la fermata e capolinea di questo servizio, nacque la dizione popolare di “piazza Omnibus”; le eculissi del tram, poste in secondo tempo, probabilmente sono ancora in sede, sotto l’asfalto.

I primi tram elettrici la percorsero dall’inizio dell’anno 1900 ponendola in distinzione per bellezza e frequentazione rispetto via N.Daste (più piccola) e via C.Colombo (via San Pier d’Arena; più larga ma ingombra di merce operativa del porto, di treni e di barche, di cavalli e muli e di carretti tutti ancora a trazione animale).

In quello stesso anno, sull’onda emozionale per la morte di Umberto I il tratto dal sottopasso ferroviario di piazza Vittorio Veneto -compreso lui-, al confine nord della città fin oltre Rivarolo, fu dedicato al re assassinato, e con l’antico nome rimase solo il tratto iniziale dalla Lanterna fino alla piazza degli Omnibus.

Una cartolina di quell’epoca, evidenzia il binario doppio, e che a lato mare non esisteva alcun caseggiato degli attuali ma solo casupole

Nel 1930 sulla via fu calcolato un passaggio giornaliero di 191 carri a trazione animale, 1030 tranway e 2549 vetture a motore.

L’erezione dell’elicoidale per raggiungere la camionale, tagliò la strada trasversalmente, chiudendola, cento metri dopo il suo nascere: pertanto il tratto iniziale di 50 metri circa fu inglobato in Largo Lanterna; mentre dall’elicoidale a piazza Barabino, cambiò nome divenendo via Chiusa (vedi). Da piazza Barabino fino a piazza V.Veneto mantenne l’antico e primitivo.

Nel periodo fascista, per delibera del podestà del 19 agosto 1935 divenne via Secondo Fascio d’Italia (vedi)

e dopo la guerra infine, con delibera del sindaco del 12 magg.1945, via Giacomo Buranello

Il Pagano/1950 vi segnala 7 bar: 2r bar Manin di Suardi M.; 6r di Innocenti R.; 24r bar Vignale; 98r caffè Odeon; 145r di Ricci Alberto; 212r dei f.lli Dagnino; 202r di Bertorello O.. Nessuna osteria né trattoria.

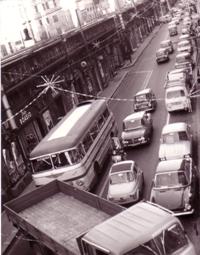

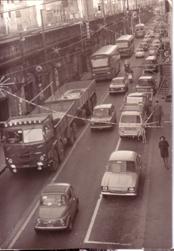

Alla fine dell’anno 2000, si previde per la strada un uso più pedonalizzato spostando il traffico a mare. Ma delle varie migliorie promesse (come l’illuminazione), ben poco è stato realizzato per cui ancora nel 2002-3 è una potenziale camera a gas per l’intenso traffico che procede assai lentamente, e per il degrado (igienico e strutturale) delle volte ferroviarie.

CIVICI

2007=uu26=NERI = 1 e 2→ 36 (aggiungere 20C)

ROSSI= 15r→155r (aggiungere 41A, 49°; mancano 31r,33r,79r)

2r→ 252r(aggiungere 24A→D, 26ABE, 42ASVWXYZ, 166ABDH)

uu28=ROSSI = da 1r a 13r

Da ancor prima del 2000 (ed ancora nel 2008), i negozi –con civici rossi dispari- locati sotto i fornici del viadotto ferroviario (da loro chiamati “nicchia”), sono gestiti dalla soc. “Metropolis” società per le valorizzazioni e diversificazioni patrimoniali spa” con sede a Genova, via Lagaccio 3

CIVICI A MONTE sotto i fornici della ferrovia.

Iniziano in prosecuzione degli uguali di piazza Barabino (i quali finiscono col 49r). Molti sono gli insediamenti di autoofficine (ai civv. 37, 41A, 49A, 51-53, 61,...); ma i più sono chiusi e lasciati al maggior degrado possibile, che inficia tutta la strada declassandola a squallida, sporca, triste.

Da questa parte sono tutti civici rossi, a parte il civ.1 nero, della biblioteca.

il 90%, chiusi i civv. 1r e 3r - 2010 – si vede un cartello appeso,

stinto, che avvisa “chiuso per malattia”.

Di alcuni residuano dei particolari:con questi particolari

Agenzia Ligure, al civ. 9 (ora ospita ‘esposti’ di una immobiliare)

A. Marson

A. Marson

===9r=chiuso ma con réclames di impresa artigianale Nocentini; legname e plastica.

via Palazzo della Fortezza (tra 13r e 15r); si continua a mare con via A.Prasio

===29r Chiuso; c’è l’insegna di CapurroMarmi;

via R. Pensa (tra 29r e 31r) a mare passa a ponente del civ.8 e arriva in via SPdArena tramite

cortile privato

===35 insegna di Porte blindate di Peterlongo

===37r autofficina

===49Ar autocarrozzeria non si spiega perché questo fornice abbia un numero aggiunto. È con ampio cancello a tutto fornice; occupato da una autocarrozzeria.

Dopo il 53r chiuso, c’è

via Albini (tra 53r e 55r) in prosecuzione di vico A.Raffetto

=== corrisponderebbe, per conta, al civ. 55r ma in pratica

reale non ha numero, perché quel civico lo ha il fornice dopo: uno dei rari vespasiani

cittadini, solo per uomini, abilitato a 4 posti, posto di fronte al cinema,

troppo spesso dimenticato nell’igiene e manutenzione (funzionanti sono solo quelli di via Pittaluga,

2 in via P.Reti, via del Campasso; sbarrati quelli di pza Settembrini e via

della Cella). È stato ristrutturato nel

2007.  come era prima del 2007

come era prima del 2007

===civ. 1 (unico civico nero, dei vari sottopassi ferroviari; è collocato tra il 65r e 67r): l’ingresso veicolare alla Biblioteca ed al Centro Civico Buranello, descritti in via Daste.

Anticamente veniva usato per arrivare agli uffici dello: -stabilimento “Silvestro Nasturzio” (benefattore dell’Ospedale Scassi. Citato ancora nel Pagano/1950 nella fabbricazione di ‘bande nere e stagnate’);+“soc.an. Ligure per la Lavorazione della latta e la Fabbricazione di Conserve spa” (sul biglietto si legge «casella postale 93/telefono inerc 6-61 / Società Ligure / per la lavorazione della Latta e fabbricazione di Conserve / anonima 7 capitale £ 5.600.000 ineramente versato / sede in Sampierdarena / stabilimenti in Sampierdarena-Pontelungo (Pistoia)-Spezia-Albenga-Boscomarengo (Alesssandria)-Augusta(Sicilia) / marca registrata – Estratto Amphitrite di puro pomidoro / concentrato nelm vuoto / onoreficenze: due medaglie d’oro Esposizione di Genova 1902; medaglia d’oro Esp.Vienna 1902; medaglia d’oro Milano 1903; Grand Prix e medaglia d’oro Bologna 1907; Gand rix e medaglia d’oro alle esposizioni di Parigi-Anversa-Budapest-Londra 1907»; sul retro sono stampati i prodotti «Cartelli reclame lisci ed a rilievo --- targhe per pali elettrici, società dAssicurazioni, carri, cantieri, ecc. ---Barattoli-scatole di latta greggie e colorate per olii, mostarde,burro,conserve,pesci,fichi,funghi,mandorle,datteri,pinoli,pistacchi,dolci,vernici,biacche, colori,cere,creme,lucidi,vaselina,pillole,cipria,sigarette,polveri da caccia,da mina, pellicole cinematografiche,ecc. ---bidoni bianchi e litografati per petrolio,benzina,acquaragia,carburo, strutto,grasso,ecc. --- cappellotti-collari-placche per damigiane --- casse legno per imballaggi / chiede i prezzi alla .../ telegrammi:”Amphitrite”»,

he poi –e già nel 1950- unificheranno il nome ed avrà telef. 41-453); + e “soc. lav. latta Ligure Emiliana”: tre delle innumerevoli fabbriche in attività ancora nel 1961 nella lavorazione di scatole di latta, (assieme alle altrettanto famose Diana, Galoppini,Tardito, Costa, Bozzolo, ed altre sicuramente non meno di 10).

Nasturzo-da via Buranello-foto 1979 1921 – soc. Ligure

Via Gioberti (tra 77r e 79r)

Vico Stretto s.Antonio (tra 81r e 83r)

===civ. 85r. Ancora nel 1971 dava accesso allo sede-stabilimento ‘spa Diana R.D. & C.’ (vedi anche via san Benigno) fabbricante fusti di ferro, litografie e lavorazione della latta e dei metalli. Attualmente porta all’officina di Monti & Barabino, forniture navali

via A.Castelli

===civ. 91r: per anni dal dopoguerra -1957, 87- è stato occupato da un rinomato negozio di porcellane, cristalleria ed articoli da regalo ‘Marilena’ gestito dal sig. Passerini e consorte. I due coniugi avevano conservato il nome che già c’era prima di subentrare. Dopo loro ha iniziato un elettricista. Ora (2010) è chiuso.

===civ. 105r : nel 1970 c‘era un fotografo, Roasio. Residua una insegna sovraporta “ A.Marson”

===civ. 111r : residua una insegna sovraporta, parzialmente leggibile: “...AZZINI”.

===civ. 113r: la fermata dei bus

via L.Pancaldo

===civ. 131r ha, sopra l’ingresso – ora serrato - la lapide dedicata al motociclista dei Demon

via della Cella

===civ. 133r = vuoto e chiuso. Appeso alla saracinesca, un cartello della Croce d’Oro

===civ.153r vecchio negozio che vende –ancora nel 2010- vetrerie.

via A.Carzino

CIVICI A MARE

palazzo d’angolo

palazzo d’angolo  civico 2r

civico 2r

===civ. 2 il palazzo è di tipo popolare ed ha nella facciata a est due file di finestre – mentre in foto vecchie ne aveva quattro: fose due erano finte, ed alla prima ristrutturazione le hanno tolte. Nella facciata anteriore, i negozi hanno una cornice decorativa stile ultimo liberty, economico... ma significativo della rcerca di una se pur minima bellezza.

===civ. 2r: c’era un tabacchino; nel 2010 il negozio è chiuso

===civ. 4r: un numero civico per due fornici con l’entrata di

due negozi, con un marmo che li arreda egualmente: elementi decorativi lineari

tipici della fine ottocento (in stile definito ‘liberty secessionista’).  civ. 4r

civ. 4r

===civ 6r dopo il portone 6, anche il 6r -come il 4r- è unico civico per due fornici, arredati con marmi stile liberty e con disegni lievemente diversi.

===civ. 28r nel 1970 c’era il grosso “autosalone Sampiedarena”

civ. 6r in angolo con via Prasio, anni 70

foto Gazzettino Sampierdarenese

Ditta Giuseppe Cavo questa targa è stata scritta, e poi sovrascritta altre due

volte, sembrerebbe senza cancellare le precedenti; il primo testo descrive

“ferri – acciai – attrezzi – porettes? - ??? ; reti - ?? – ferramenti – cartoni

incatramati e intum??”. Una soprascritta celeste ripete il nome e “acciai –

attrezzi – ferramenti”.

Ditta Giuseppe Cavo questa targa è stata scritta, e poi sovrascritta altre due

volte, sembrerebbe senza cancellare le precedenti; il primo testo descrive

“ferri – acciai – attrezzi – porettes? - ??? ; reti - ?? – ferramenti – cartoni

incatramati e intum??”. Una soprascritta celeste ripete il nome e “acciai –

attrezzi – ferramenti”.

Via A. Prasio

===civ. 6 e 8: due palazzi con portici, come fu richiesto negli anni attorno al 1925-30 per costruirli signorili. Il portale ed i negozi, sono in stile liberty ottocentesco, e decorati in marmo (materiale usato sin dalla fine del settecento, per l’arredo interno ed esterno dei negozi).

civ. 6 civ. 8

Nell’area dei palazzi prima era un grosso deposito di legnami della ditta Forni (Vedi a Pensa- Nel Pagano 1950 una Forni Luigi Tullio fu Enrico, legnami, è a Genova con deposito a Rivarolo). Questo grosso deposito era raggiungibile con un privato binario ferroviario: dalla strada a mare via C.Colombo, passava sotto il palazzo –ancor oggi col foro di passaggio intravvedibile nel retro e che proseguiva (vedi sotto a 42Srosso) oltrepassando la via VEmanuele (G.Buranello; sottopassando il viadotto ferroviario) ed arrivava infine ad un secondo deposito posto ove ora c’è la piazza Treponti; il passaggio dei vagoni -carichi di legname e trainati da cavalli- interrompevano non per poco tempo il raro traffico stradale).

Al civ. 8 s.s. aveva sede nel 1950 la UVAL –una delle tante società che lavoravano latta, recipienti e scatole.

===civ. 42r : nello spazio tra i due palazzi (foto sotto), residuano segni di antichi insediamenti commerciali; al 42S rosso la scritta “divieto di passaggio a via Barabino – proprietà privata”; al 42V rosso il “Laboratorio della ditta E. Corsini” (seguono l’indirizzo e telefono non ben leggibili).

spazio tra i due palazzi 6 e 8 civico 42S rosso civico 42V rosso

civ.

10, e 12 con il cinema

civ.

10, e 12 con il cinema

===civ. 10 nel pavimento all’ingresso del portone, a mosaico è riportato l’anno di erezione: 1912. Nel retro del palazzo ed al di là di un muro, è visibile una torre saracena, detta “dei Frati”. Baluardo, merlato in alto all’altezza del 5° piano delle case che lo soffocano; nato sul litorale per avvistare le provenienze amiche o nemiche dal mare, ed ora lontano dalla spiaggia di quasi mezzo chilometro. Viene descritta in via San Pier d’Arena.

vico Angelo Raffetto

===civ.

12 il palazzo ospita il cinema.  civ.12

civ.12

===civ.90r: c’è il cinema Eldorado (all’inizio secolo ed ancora nel 1910 quando la strada era via Vittorio Emanuele civ. 166r, era “cinema Dante”, forse il più vecchio di tutti perché vecchi frequentatori ricordavano i film muti, accompagnati dal pianoforte che segnava i momenti più esaltanti con un ‘andante forte’ sia nelle comiche che nel momento in cui il prepotente di turno veniva ‘calmato’ dall’eroe, nell’entusiasmo partecipato di tutti gli spettatori; ad essi seguirono i famosi “arrivano i nostri”, con i ‘cavalli e püa’, o Tom Mix e poi RinTinTin. Allora aveva tre ordini di posti: poltrone, sedie e panche: un locale per ragazzi.

Sino alla guerra, si ritrovò tra i più frequentati, per i prezzi popolari che per la qualità dei film, assieme al Verdi ed Eden (poi Massimo), al Mameli, all’Excelsior, al Modena, al Politeama, allo Splendor (di Stefano Frugone, imprenditore detto ‘el Tigre’).

Aveva poco spazio ed un soffitto basso e piatto, che nel 1912 fu decorato a cassettoni, con rosoni tipo floreale, “improntato ad una severa semplicità e di effetto efficacissimo” dal pittore Nicola Mascialino (vedi a piazza Tubino).

Nel periodo tra le due guerre il proprietario si chiamava rag.Gorresio Arvigo.

Poi, dopo l’ultimo evento bellico (nel 1949 circa) -ed ancora nel ’65- era “cinema Odeon” (con i muri di proprietà del cav. Curti di Rapallo; qui in delegazione aveva altri otto locali di proiezione in concorrenza). Dal 1969 entrò sotto gestione dei Gadolla che, insieme ad un Terrile (negoziante di idraulica, vasche da bagno, ecc.) rinnovarono l’ambiente chiamandolo come attualmente “cinema Eldorado”. Nel 1971 divenendo sempre meno frequentato e vi si proiettarono solo film vietati ai minori fino a quelli a luci rosse. Nel 1989 è stato classificato di 3° categoria, ha 530 posti a sedere dei quali 354 in platea e 176 in galleria; senza palcoscenico; poltoncine in legno; acustica monofonica; impianto proiettivo da 35mm; gestore sempre Conte Curti tramite l’impresa Nuova Gestione Eldorado.

Oggi -2007- è l’unico cinematografo rimasto (assieme a quello del Club Amici del cinema, da don Bosco). In epoca in cui è divenuto facile procurarsi film ‘a luce rossa’ visibili in casa con banali dischetti DVD, la sopravvivenza di un simile locale lascia presupporre veritiere le voci che la vogliono legata non tanto alla visione di film ma a luogo di raduno di “deviati sessuali” ovvero incontri occasionali, scambi di coppia, ed altre perversioni simili.

===civ. 14 detto palazzo DeFranchi, completato nel 1915 da architetto e decoratori sconosciuti, e forse il primo abitativo in città in cemento armato da poco inventato; è ricco di fregi in stile liberty però già in una fase eclettico-modernizzata, che è stata classificata “tardo-liberty”, e che a Sampierdarena venne così ampiamente riproposta, da potersi giudicare un vero e proprio nuovo stile-. Così il maestoso portone, sormontato da tre grandi mascheroni a sostegno cariatideo del terrazzo del piano nobile, e con le due sirene nel timpano sopra la porta, a sua volta affiancata da fregi con teste di guerrieri; così la facciata, con altri fregi, mascheroni, e le teste femminili allo stipite di alcune finestre del primo piano;

così i ferri che decorano il tetto mansardato; e così pure nell’interno: l’atrio (il cui pavimento è a mosaico genovese, sulle cui pareti c’è un lungo fregio dipinto ai due lati, arricchito da putti e da allusioni all’industria, all’agricoltura, alla marina; ed il soffitto con l’allegoria di San Pier d’Arena, città di mare); le porte; le cassette della posta; le ringhiere; i vetri.

FAMIGLIA De Franchi: Nucleo importante facente parte di un albergo di nobili, arricchiti da attività mercantili molto positive, come altre 28 di tale provenienza (come gli Adorno).

Probabilmente fu l’unione di

più d’uno imprenditore (Joannes

Tortorinus, Nicolaus de Turri q.Simonis, Joannes et Raphael Figonus fratres,

...Vignoso, Luxardo, Goano, Magnerri, Sacchi), che, accortosi che da soli poco potevano non

essere oppressi, si aggregarono ad altri i quali -come ciascuno era ‘franco’

ovvero libero. Assunsero così il cognome “de Franchis”. Furono ghibellini. La

zona di piazza Posta Vecchia ha palazzi dei Rolli, dei De Franchi.

Probabilmente fu l’unione di

più d’uno imprenditore (Joannes

Tortorinus, Nicolaus de Turri q.Simonis, Joannes et Raphael Figonus fratres,

...Vignoso, Luxardo, Goano, Magnerri, Sacchi), che, accortosi che da soli poco potevano non

essere oppressi, si aggregarono ad altri i quali -come ciascuno era ‘franco’

ovvero libero. Assunsero così il cognome “de Franchis”. Furono ghibellini. La

zona di piazza Posta Vecchia ha palazzi dei Rolli, dei De Franchi.

La fondazione dell’albergo avvenne il 28 genn.1393 con atto rogato dal notaio Desirino Pastine di Bavari che aveva come scrivano Giovanni Stella (futuro Cancelliere ed annalista, continuatore del fratelloGiorgio) il quale descrisse anche l’arma (un falcone nero in campo aureo. Modificata 5 anni dopo: “tre corone d’oro in campo vermiglio, due sopra alla pari ed una sotto nel mezzo”. Più tardi ancora verrà aggiunto il ‘capo di Genova’), comunque scelta da loro e non concessa da autorità superiori.

Facero poi parte dell’Albergo i: Bulgaro, Calcinara, Figone, Giulla, Illuminati, Luxardo, Magnerri, Sacco, Spinola, Tortorino, Toso.

-Persone: -a Genova, 5 dogi dal ramo Toso, e Sacco, religiosi con arcivescovo di Genova, ambasciatori, comandanti di galee, incaricati della vita pubblica.

Gerolamo, 1522-1586, doge dal 1581-2, ambasciatore a FilippoII di Spagna, eresse s.Pietro in Banchi; nel 1566 un Francesco legato della Repubblica a Costantinopoli quando Cipro stava cadendo in mano ai turchi; Pietro dei Sacco, 1545-1611, doge dal 1603-05; Federico di Gerolamo, 1550-1630, doge nel 1623-5 che difese la Repubblica dal duca di Savoia ed istituì il Magistrato della guerra; Nicolò, 1666-1746, arcivescoivo di Genova dal 1726; Conestaggio scrittore storico nelle prime decadi del 1600; Girolamo di Federico, 1585-1668, doge 1652-54 molto attivo durante la peste; Giacomo di Federico, 1590-1657, doge 1648-50, scampò la congiura di Stefano Raggio; Federico di Cesare, 1643-1734, doge dal 1701-3; Cesare di Federico, 1666-1738, doge 1721-3 e preside degli affari in Corsica;

-- a SanPierd’Arena Originaria del nostro Borgo fu la famiglia di Figone Nicolò, comandante di una galea di Pagano Doria nel 1352: si introdusse a Genova acquistando per sè ed i discendenti sempre più alti incarichi finché entrarono nell ‘Albergo dei De Franchi all’atto della fondazione.

La presenza dei De Franchi a SPdA ritengo sia più tardiva, ritrovandola negli anni a cavallo 1700-1900, con possesso anche della villa in salita Belvedere (già Crosa; poi Antoniano) e del cinema Verdi (poi Massimo, a san Martino del Campasso). Tuvo, a proposito del palazzo di via G.Buranello del 1915, scrive –giocando con le parole- che era ‘ricco petroliere De Franchi, un sampierdarenese che aveva fatto i franchi...’. L’ultimo erede, mancato negli anni 1970, viveva senza lavoro; ma quando poi i beni -non adeguatamente alimentati finirono- dovette cedere via via i possedimenti andando a vivere in un bel appartamento del civ. 40 di via Cantore. Andò sposo alla dott-ssa Balboni, famosa pediatra sampierdarenese negli anni 1950-60.

I nipoti beneficiano del meraviglioso quadro ordinato dallo zio ad Angelo Vernazza, che immortala la villa immersa nel verde della collina di Belvedere.

Ancora nel 1950 vi aveva sede la soc Pearson Guglielmo fabbricante di disinfettanti (vedi via Vittorio Emanuele).

===civ.160-162r : la farmacia Popolare Della Ferrera. Già di proprietà del dr. Mario negli anni 1933 (seguito da Francesco; e poi forse da Fortunio A., che nel 1961 appare iscritto nell’albo dei laureati, mentre in esso non c’è più Mario). Nel 1934 era aperta nella via, che allora si chiamava via Vittorio Emanale al civ.128 e telef. 41.958, e si pubblicizzava con “faccio servizio municipale”. Nel Pagano/1950 appare ai civv. 160-162.

Segue un palazzo che non ha il portone nella strada, ma in via Gioberti, civ.5, a significato che quest’ultima è nata prima di via Buranello.

Via Gioberti

Il palazzo non ha portone nella strada, ma in via Gioberti civ. 8

Vico Stretto s.Antonio

===civici dal 16 al 24

civico 18 decorato la farmacia

civ. 22 finestre dipinte civ.22 (a destra) con finestre dipinte

via F. Aporti

===civ. 26

via G.Giovanetti

===civv. 28 e 30

Al civ.30 negli anni del dopoguerra 45, era in attività il fotografo Svicher, ‘casa fondata nel 1868’ che comprendeva anche il settore musica (fonografi, dischi, radio, fisarmoniche) e con sede anche in san Siro.

via della Cella

===civ. 32 il portone, bellamente decorato, è sormontato da uno stemma con la sigla PC (non di Capello ché erano Vincenzo e i fratelli Filippo e Nicola).

civ.32

civ.32

===civ. 36

piazza G.Modena

===68r (cancello): il Pagano/61 segnala la ditta “Cavo Giuseppe (negoz.) di ferro, acciaio, ghisa e metalli (probabilmente sbucava anche in via SanPierd’Arena perché è citata anche in quella via al civ. 9r)

===civ. 182r: la centenaria ditta Robba di carrozzieri, a conduzione familiare, nata nel XIX secolo, in data non precisa. Qui ebbero il deposito delle carrozze (dette ‘legni di servizio’) e le prime stalle ‘in zona di piazza Treponti’ (allora la piazza non esisteva come è oggi, quindi il riferimento si può interpretare sia ‘vicino alla’ e quindi già in questo terreno distante poche centinaia di metri dalla piazza; sia che dove ora è la piazza ci fossero le stalle, possibile nelle varie casupole che affiancavano la Fortezza).

Si ricordano Antonio, dapprima dipendente della Società Ligure Trasporti come conducente gli ‘omnibus’ (vedi a piazza V.Veneto) poi iniziatore dell’attività in proprio (servizi per le regie Poste, trasporto di generi del monopolio –sali e tabacchi-); sua moglie, la signora Barbara Morasso (madre di 7 figli) che quando restò vedova nel 1889, divenire la prima titolare dell’azienda; a lei successe Luigi il primogenito nato nel 1871, che creò e diresse la ‘Robba trasporti’ fino al suo decesso nel 1924. L’azienda passò al fratello GB, finché mancato anche lui nel 1928, lasciò al figlio Guido le redini dell’azienda fino al 1972. Dalle carrozze a traino animale (eleganti landò appositamente bardati per la festa e con vetturino in livrea e tuba, -e, per i ricchi, un palafreniere affiancato- ed una scelta tra circa trenta cavalli; per funerali o matrimoni, per trasferte di squadre di calcio, pellegrinaggi alla Guardia, trasporto di comitive e di reclusi usando apposite carrozze con le sbarre), alle prime vetture Lancia ed agli autobus, fu un aggiornamento professionale costante (se non altro, per entrare nella sede di via Buranello, stretta e ad angolo retto); con questi divennero affittuari di mezzi da trasporto per cerimonie (tristi e gioiose) e di pullman gran turismo più moderni.

Il 30 ott.1943 un bombardamento rase al suolo la sede di via Buranello uccidendo e straziando tutti i cavalli.

Non c’è anziano sampierdarenese attuale che non ricordi o non abbia usufruito dei servizi dell’ultimo Robba, Serafino -uno dei 10 figli di Luigi; nato 1910 e deceduto nel febb.99- che per anni ed anni fu il tutto fare ed anima dell’azienda: posto giovanissimo alle briglie, poi al volante e poi alla conduzione amministrativa della sua azienda, è stato di tutti i Robba il più ricordato e rappresentativo, fino alla cessione totale. Da allora l’azienda è stata rilevata da Renato Rebora, noto col soprannome di Gimmi.

===Una lapide tipo cimiteriale, posta abusivamente sul muraglione vicino all’incrocio con via della Cella, ricorda la morte per incidente stradale, nel feb.67, di un motociclista vice presidente dei Demon Eyes. La lapide è stata rimossa nel 2011 a seguito di pulizia delle arcate effettuata dalle ferrovie.

Via G.Giovanetti

===civ.28 - 30 in nico paazzo che ha, ai due lati est ovest, delle finestre chiuse decorate.

civico 28 in via Giovannetti civico 30 in via della Cella

===civ. 204r un ingresso della famosa ‘sanitaria Bisio’. Il negozio, agli inizi del 1900 fu una banca (la Commerciale Ialiana, ma il Pagano/33 scrive con sede al 154r); poi una trattoria con camere (si dice ‘tolleranti nell’affittarle’); poi ancora, negli anni quaranta, negozio di stoffe (il Pagano/33 cita un Campodonico & Roisecco proprietari di negozio di teleria-tessuti, ma al civ. 230, un Torre al civ.250r ed un Berretta al270r. Uno di questi, arredò i locali con le cassettiere tutt’ora esistenti ed applicò la doppia porta con apertura secondaria anche in via Giovanetti: Questi però, francamente parteggiante per il fascismo per i cui esponenti procurava la stoffa per le divise e gli arredi, nell’immediato fine guerra fu soggetto a scassinamento delle saracinesche e svaligiamento del materiale depositato nel negozio). Il locale fu rilevato, così bello svuotato, da Aristide Bisio (già garzone della farmacia Raffetto, e che lavorando e studiando si era preso la laurea in farmacia. Carattere estroso, repubblicano antifascista ebbe i suoi guai durante il regime ma seppe -seppur manifestamente avverso- non essere coinvolto in azioni di rappresaglia. Nel 1939-40 rilevò la gestione della farmacia stessa che da allora popolarmente appunto si chiamò ‘la Bisio’; e nel dopoguerra acquistò questo negozio che affidò al figlio Ottavio). Nel 1974 alla sua morte i figli cedettero la farmacia al dr. Fioretti e –coinvolto anche Marco nell’esercizio-, si dedicarono alla sanitaria ortopedica. I due fratelli sono anche i benemeriti Rettori della confraternita di san Martino, ora ospitata nella chiesa della Cella.

Via della Cella

===civ. 240r la nuova farmacia Modena, qui aperta nel 1999 dal dr Fioretti Paolo trasferendola da via Ghiglione dove si chiamava popolarmente ‘Bisio’ (ex Raffetto). Attualmente è gestita dal dr. Gaetano Nostro, la cui storia -invece assai antica- si collega alla ex Raffetto di via della Cella.

===civ. 252r :l’entrata al bar Teatro. Aperto sulla piazza con veranda ad ampi vetri una volta colorati, è caratteristica appendice sia al teatro che alla terrazza del primo piano dell’ottocentesco edificio che conclude la via (caratteristica ed espressiva del linguaggio architettonico dell’epoca della costruzione, è la ringhiera che corona la terrazza, in bello stile liberty; l’esperto, legge nella ricorrenza dei cerchi dei riferimenti all’arte belga o al periodo secessionista ).

I In origine fu un’osteria: il

piemontese Rivaro Brillé l’aprì per vendere

il vino delle sue terre ai carrettieri del mercato, ed ai clienti che frequentavano

la zona della Cella, allora la più viva e vissuta parte della città (con il mercato, la chiesa, il

teatro, i primi cinema, i negozi più ricchi). Da lì il passo fu breve a preparare qualche piatto caldo,

tra cui lo ‘stocche coi bacilli’ (fu questo cibo, che lo rese famoso; non è un piatto difficile, ma si

diceva che ‘buono come dal Brillè nessuno sapeva servire’); e altrettanto lo fu trasformarsi

in un vero e proprio ristorante, divenendo famoso non solo in città ma anche

fuori confini, segnando un’orma ben precisa ed indimenticabile nell’arte

culinaria locale (artisti

come Virgilio Brocchi, Sem Benelli, Salvator Gotta, Ercole Rivalta, amanti di

Genova –soprattutto…a stomaco pieno-, ne divennero i cantori). Cessò l’attività il primo di

novembre del 1929).

In origine fu un’osteria: il

piemontese Rivaro Brillé l’aprì per vendere

il vino delle sue terre ai carrettieri del mercato, ed ai clienti che frequentavano

la zona della Cella, allora la più viva e vissuta parte della città (con il mercato, la chiesa, il

teatro, i primi cinema, i negozi più ricchi). Da lì il passo fu breve a preparare qualche piatto caldo,

tra cui lo ‘stocche coi bacilli’ (fu questo cibo, che lo rese famoso; non è un piatto difficile, ma si

diceva che ‘buono come dal Brillè nessuno sapeva servire’); e altrettanto lo fu trasformarsi

in un vero e proprio ristorante, divenendo famoso non solo in città ma anche

fuori confini, segnando un’orma ben precisa ed indimenticabile nell’arte

culinaria locale (artisti

come Virgilio Brocchi, Sem Benelli, Salvator Gotta, Ercole Rivalta, amanti di

Genova –soprattutto…a stomaco pieno-, ne divennero i cantori). Cessò l’attività il primo di

novembre del 1929).

Il locale divenne poi negozio di tessuti, abiti da sposa, ed ora bar pubblico.

Piazza G.Modena

Da sistemare:

===civ. ___ vi fu l’ultima residenza delle suore di santa Marta, prima del loro totale abbandono dopo quasi sessant’anni di attività nella cura ed assistenza ai malati e piccole prestazioni sanitarie generali per i meno abbienti. Tale ordine di suore, nato nel 1878 a Ventimiglia si trasferì anche a Genova , quando il loro arcivescovo -mons. T.Reggio- fu incaricato della nostra diocesi; il 25 mar.1931 arrivarono a SanPier d’Arena in 5, alloggiate in via A.Castelli; divenute 15 nel dopoguerra, si trasferirono in via Sampierdarena al civ. 31/1 (Pagano/61, definisce ‘assistenza malati – Casa del S.Cuore); finché di nuovo ridottesi in tre, occuparono un piccolo appartamento in via Buranello, che abbandonarono nel 1989.

===civ.96r nel 1950 c’era una libreria che vendeva edizioni “arbiter Elegantiarum”. Non si hanno ulteriori informazioni risultando nel 1961 esserci una cartolibreria di Barbasio A.

Nel 2003 veniva annunciato il restauro del viadotto ferroviario: Il CIV legge il problema come assai più complesso, coinvolgendo la illuminazione, la pedonalizzazione al massimo transito di filobus, allargamento marciapiedi, parcheggi.

====La linea ferroviaria:

la iniziale Torino-Genova degli Stati Sardi, fu materialmente iniziata nel 1846 ed aperta all’esercizio il 18 dicembre 1853.

Non solo per il trasporto di truppe, ma anche per i traffici commerciali che divenivano sempre più a largo interesse da coinvolgere tutta l’Europa, già Napoleone aveva fatto iniziare dall’ing. Progny una perizia circa un collegamento tra la pianura padana ed il mar Ligure. Questo fino ad allora avveniva a dorso di mulo o su carri e rudimentali carrozze (in ‘pool-position’ come possibilità e studi, erano anche le vie fluviali, a chiuse: il conte Sauli fu fervente sostenitore di questo metodo, e cercò di applicarle da Albenga al Tanaro). Ma la caduta dell’imperatore fece sospendere tutte le iniziative francesi e si perdette un buon lustro, per darsi una nuova regolata politica istituzionale internazionale chiamata ‘restaurazione’. Intanto, nel 1814 il Padreterno illuminò George Stephenson, giovane inglese che da operaio analfabeta, iniziò la ricerca di meccanismi idonei ad alleviare le immani fatiche dei minatori di carbone di Killingworth: dopo quattro anni di ricerca propose una macchina a caldaia adatta a spingere i carrelli, che chiamò locomotiva e che battezzò ‘the Blucker’: verrà ripagato perché essa a sua volta applicata in superficie, rivoluzionerà il mondo. Pare che l’idea di far scoirrere i veicoli su rotaie, sia del fisico Trevethick che nel 1802 ne sperimentò l’uso determinandone la validità. In quegli anni, solo l’Inghilterra sembra capace di avanzare nella tecnica (che porterà a loro forte risparmio e guadagno: due anni dopo 25 sett.1825 inaugurerà la prima ferrovia del mondo da Stockton a Darlington che trainò con la locomotiva ‘Locomotion’ 17 carri di 64t alla velocità di 4 miglia/h). Il resto d’Europa sembra procedere al rallentatore. Il Piemonte alla eterna ricerca del mare verso Genova, nel 1823 aprì per carrozze trainate da cavalli la ‘strada regia carrettabile tra Torino e Genova’; e nel 1831 adottò un servizio trasporto persone usando una vettura con balestre a sospensione trainata da 4 cavalli finalmente tramite i Giovi, ma per arrivare da città a città ancora occorrono 25 ore compresi i cambi di cavalli ed esclusa la sosta pasti. Nel frattempo anche l’Austria ovviamente inizia collegamenti con l’Adriatico (Venezia e Trieste) non disinteressandosi che si collegassero i suoi possedimenti fino al mar Ligure (ma al limite con Livorno in quanto politicamente e militarmente più sicuro: Vienna temeva quello che poi successe: maggiore velocità nel trasporto di truppe e masserizie di rifornimento militari).

Quindi a vuoto andarono i primi esposti, per una linea da Genova a Pavia, fatti a ‘sua maestà’ nel 1826, da parte di una cordata di negozianti e possidenti genovesi, diretti da Cesare Cavagnari, Raffaele Pratolongo, Settimio Noli.

Solo nel 1837 (da poco cessato l’allarme colera da Marsiglia) una delle varie commissioni del governo Sardo (Carlo Alberto regnante e con componenti due membri della Camera di Commercio di Genova), visto che nel frattempo altrove avevano iniziato a funzionare con notevoli vantaggi le prime locomotive, fece archiviare il progetto fluviale; concesse l’apertura di una linea di 8 km in Savoia (da Chambery a Bourget); e dopo altri tre altri anni di studi si rese capace di proporre un preciso appalto di progetti di realizzazione). Mentre nel 1839 entra in funzione la prima ferrovia con locomotive a vapore, Napoli-Portici, a cui segue la Milano-Monza, ambedue inizialmente per un singolare scopo: lo svago dei rispettivi sovrani, collegando il centro con le loro residenze estive.

Fu promulgato a firma del re Carlo Alberto in data 10 settembre 1840 (‘regie lettere patenti’), l’appalto prioritario avviante la società privata ad iniziare gli studi necessari per la costruzione di una strada ferrata da Genova (da fuori delle mura) al Piemonte (inizialmente “verso Alessandria, con riserva di proseguire verso Torino” e confine lombardo (Pavia)). Erano un gruppo di banchieri e negozianti, a cui fu concesso un ‘impegno preliminare’, sempre guidati dall’ideatore del progetto Cavagnari Cesare: a) una seconda cordata era composta da Pratolongo Raffaele quondam Rocco, Parodi Bartolomeo banchiere, Massone M, Conto Giuseppe ed alcuni capitalisti ‘foresti’ di Torino e Milano e, nel consiglio di amministrazione il duca DeFerrari; b) una terza cordata fu composta da Morro, Alberti Carlo & compagnia –banchieri-, Antonio Quartana fu Gioanni, Rocca Francesco e figli –bancari-, Ranieri Giuseppe, Balduino Sebastiano –banchiere-, Laviosa & C, ditta Berlingieri, e ditta Laviosa & C. nonché il marchese Francesco Pallavicini (tutte persone spesso impegnate anche in altre grandi operazioni finanziarie come ad esempio la ‘compagnia per l’illuminazione a gaz’, la transatlantica, l’acquedotto, l’Ansaldo.

Si dichiararono disposti a prestare una cauzione, richiesta in guarentigia della debita esecuzione di studi-disegni del terreno. In 29 articoli vennero stabiliti i patti: concludere gli studi in 18 mesi; fissato il tempo di esecuzione in 5 anni; Sua Maestà si riservava di permettere che tale strada ferrata avrebbe assunto il nome di ‘società nazionale della via ferrata Albertina’ e la società costruttrice quello di ‘Società reale della strada ferrata da Genova al Piemonte e confine Lombardo’; che la società sarebbe rimasta padrona per 99 anni; per l’occupazione dei terreni la compagnia sarà equiparata al regio Demanio con immunità dei tributi necessari per risarcire i terreni occupati dalla strada.

La società fiduciaria, prescelta per realizzare l’opera, diede incarico all’ing. Porro di stendere il progetto originale di massima: questi previde partire dal porto (dentro Genova così) o da San Pier d’Arena, ed avviarsi lungo la val Polcevera fino arrivare a Riccò da dove iniziava la risalita dell’Appennino per piani inclinati sino all’altezza di 380 slm: qui un tunnel lungo 1800m sboccava a Busalla da dove, lungo la valle Scrivia arrivava a Serravalle-Novi-Pozzolo (qui avveniva la biforcazione: una linea via Bassignana, Po, Lomellina arrivava a Pavia (per poter proseguire verso Milano-Trieste: (divergenze sostanziali videro da subito Torino che voleva una linea diretta a sé; e Genova che desiderava allacciarsi con la Lombardia tramite la quale maggiori erano le possibilità di espandersi verso il nord); l’altra lungo il Tanaro, a Casale col Po ed a Torino (165 km). Il primo progetto fu bocciato e si dovette rielaborarlo, accumulando ritardi; nel frattempo gli studi iniziati, ebbero clamore in tutta Europa e nacquero interessi internazionali a finanziare questa impresa che si previde assai proficua di guadagni; a Londra erano pronti numerosi sottoscrittori di azioni per formare una nuova compagnia: tra i tanti investitori di capitali, leggiamo i fratelli Balleydier per la costruzione e riparazione del materiale rotabile. Per maggiore sicurezza e non certo per sfiducia, già nell’aprile 1842 da Torino era venuto a Genova l’ingegnere Brunel (quale consulente esperto, avendo già costruito le ferrovie inglesi) per controllare ed approvare i progetti stilati dal maggiore Porro. L’esito positivo della verifica, consegnato nel 1843 (suggerì di diverso di attraversare il Po a Bassignana, alla confluenza del Tanaro nel Po, eliminando così una serie di ostacoli che si sarebbero presentati (colline e numerosi corsi d’acqua che al disgelo avrebbero rappresentato un pericolo particolare), e offrendo così il sevizio ad maggiore quantità di popolazione), determinò la firma del ministro dell’Interno conte Gallina il 18 luglio 1844 (sempre con regie lettere patenti firmate da Carlo Alberto, giunto al 14° anno di regno).

In contemporanea, localmente in SPd’Arena, già l’anno dopo si videro in opera impiegati della società, intenti a misurare e controllare le proprietà (giardini, pozzi, case, orti, torrenti ancora a cielo aperto (come il fossato di san Bartolomeo, quello della crocetta di NS della Vista dove circa ora è via Cassini, e via via tutti i rivoli provenienti da Promontorio e Belvedere)) al fine di espropriare il segmento previsto, in virtù di leggi impositorie per “necessità di pubblico interesse”. Nolenti o volenti, potevano tutt’al più fare (inutilmente) ricorso, i proprietari dovettero cedere la striscia decisa per il passaggio delle rotaie. Si arrivò persino, in zona attuale piazza Barabino, a tagliare una fetta di un palazzo, allora sede di un pio lascito del marchese rev.do don Morando Gerolamo.

Questa decisione, incatenò tutta una serie di avvenimenti, a spirale degradanti, sia ambientali (a causa dei lavori e del materiale necessario specie legna e sabbia, tutto il paesaggio mutò aspetto), che del piccolo commercio marittimo, portando la città al totale sovvertimento. Dall’altro lato la ferrovia fu determinante per dare un impulso manifatturiero industriale specie portuale ma per noi le grosse industrie meccaniche iniziando dalla zona a ponente presso la Fiumara, al pendolarismo operaio favorente il richiamo di immigrati in numero sempre più crescente (creando nell’amministrazione pubblica quella che venne chiamata “fame di alloggi”). In concomitanza, i vari proprietari terrieri vistasi deturpata la proprietà, probabilmente carenti economicamente essendo finiti i loro privilegi ed in contemporanea lusingati dalle offerte dei costruttori e speculatori, iniziarono a cedere porzioni sempre più vaste dei propri possedimenti agli industriali o imprenditori vari; la mancanza di un piano regolatore facilitò non solo una disordinata erezione di palazzi quanto anche il non rispetto di proporzioni col verde, della larghezza delle strade, del soffocamento delle ville e dello spazio a loro necessario per conservare il valore artistico che contenevano. Insomma si doveva pretendere da parte di una amministrazione sagace, che si costruisse rispettando almeno le cose più importanti, e non relegare per esempio le torri, la villa Spinola e tutte le altre ville cinquecentesche ad una semplice e squalificata casa prospiciente una via, inopinata sede industriale e predisposta all’abbattimento.

Il ministro successore Des Ambrois fece emanare dal re Carlo Alberto il 13 febbraio 1845 una nuova ordinanza: di arrivo della ferrovia a Torino; di applicazione immediata di quella legge, però…considerati i vantaggi per i sudditi, la necessità di dirigerne l’esercizio e regolare le tariffe, nel vero interesse delle popolazioni, “ci siamo determinati a statuire che un’opera di tanto momento sia eseguita per cura del governo stesso ed a spese dello Stato” (15 milioni). Le casse dello stato erano abbastanza vuote, ma sopperirono intese tra Cavour e finanziatori privati come il barone Rothschild generosamente presente in tutte le corti europee.

Previo congruo ma equo compenso, la società progettatrice e costruttrice venne esautorata e nel novembre 1845 furono autorizzati i primi appalti statali.

Il lavoro fu iniziato col tratto Torino-Moncalieri di 8 km., realizzato il 28 settembre 1848 altri dicono il 21 ed altri il 24: venne inaugurata usando le locomotive ‘Carlo Alberto’ costruite nelle officine inglesi Stephenson capaci di 200 cv per 50 km/h di velocità. In quell’anno 1848, il 24 marzo Carlo Alberto aveva fatto guerra all’Austria ed il 9 agosto -dopo la sconfitta di Custoza- fu firmato l’armistizio dal generale Salasco; Carlo Alberto abdicò a favore di Vittorio Emanuele).

Fu proseguita –auguratamente con buona preveggenza sia a doppio binario che cercando di eliminare passaggi a livello- per Asti (km 57 ,15 novembre 1849) Novi (km 113, 1 gennaio 1850); da qui con i monti, i tempi si allungarono: Arquata (km 125, 10 gennaio1851), Busalla (km 143, 10 febbraio 1853). Importante fu la costruzione di grandi ponti, per superare otto grandi fiumi, come il Tanaro, il Bormida, e lo Scrivia.

In contemporanea risultò arduo, complesso e durato 8 lunghi anni superare l’Appennino. Nel traforo dei Giovi, il problema più grave fu la pendenza da Pontedecimo, che appariva allora insuperabile: di proponeva –per la prima volta al mondo- dover superare il 35 per mille quando un 14/mille era sufficiente a bloccare una locomotiva prima maniera; solo nel 1851 si ottennero trazioni adatte a più ardue salite. A fine 1850 venne invitato persino il figlio di Stephenson, Robert; questi, nel sopralluogo constatò l’impossibilità di superare i monti con le locomotive sino ad allora in produzione, e quindi promosse il progetto a gallerie nonché l’uso di trazione a fune con una macchina a vapore suppletiva fissa, come già sperimentato con successo in Belgio nella linea Liegi-Colonia. In particolare alla fine si preferì sia traforare più in basso e sia a metà del percorso interporre un tratto di linea in piano (il famoso ‘Piano Orizzontale dei Giovi’) nell’intenzione di impiantarvi dei motori fissi idraulici che rimorchiassero i convogli tramite grosse funi. Furono trovate anche sia abbondanti infiltrazioni d’acqua (sfruttate peraltro dall’impresario genovese Nicolay per convogliarle a PonteX assieme a quelle provenienti dallo Scrivia, per approvvigionare d’acqua la val Polcevera e parte di Genova; ma per la ferrovia fu costretto a costruire una galleria sotto l’alveo dello Scrivia stesso –detta di emungimento- atta da sola a garantire l’acqua in quantità necessaria per essere usata per la ferrovia stessa. Solo la scoperta di locomotori più potenti, più aderenti ed appaiabili, risolsero il problema); e sia una roccia così friabile da richiedere un rivestimento totale in mattoni (ne furono usati più di 30milioni di pezzi).

Solo questo tunnel assorbì un decimo delle spese previste in totale (11 milioni su 120). Il 2 dic.1853 la prima locomotiva attraversò la galleria dei Giovi). Poi si affrontò la ripidissima discesa da Busalla fino a Pontedecimo (con pendenze in galleria di 28,7/mille, in altri tratti di 35/mille -superiore a qualsiasi altra ferrovia allora esistente-) aprendo in tutto sette altre gallerie di cui due rispettivamente di 686 e 197 m; nonché erigere muri, viadotti, arditi ponti, dighe, tutto di elevato impegno ingegneristico ed eseguito con quella attenzione che destò l’ammirazione di tutti i tecnici. Anche i signori ingegneri Grandis, Gattoni e Sommeiller furono nominati ‘tecnici aggiunti’ con l’incarico di occuparsi delle rampe per superare i Giovi usando il loro ‘ariete compressore’ (utilizzando la caduta delle acque per comprimere l’aria in un tubo e divenire capace di imprimere una spinta non indifferente: l’esperimento di porre il tubo in asse alle due rotaie non fu sufficiente per potenziare le locomotive, ma lo fu per praticare dei fori nelle rocce tali da poter porre delle mine in profondità). Nel frattempo in Inghilterra vennero costruite due locomotive opportunamente adattate nella potenza motrice e senza tender.

Anche san Benigno fu traforata con una galleria chiamata poi san Lazzaro (Lazzaro di Betania, fratello di Maria e resuscitato da Gesù; non conosco i diretti motivi di questa scelta se non riferita ad un antichissimo ‘ospedale’ ove si ricoveravano gli ammalati di lebbra) che ancor oggi usata, sbuca a Di Negro. Neanche so cosa era scritto sulla lapide sovrapposta al tunnel, oggi illeggibile qualsiasi segno.

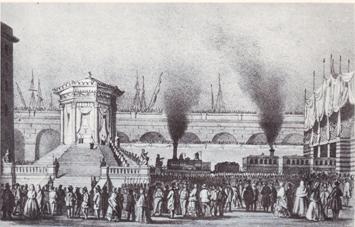

La stazione d’arrivo fu decisa provvisoriamente presso Palazzo Doria e poi a Caricamento. La scelta non fu secondaria allo scopo prevalemtemente commerciale e di trasporto merci. Infine, si decise usufruire dell’area di piazza Acquaverde, ma occorrendo tempo per predisporla, la cerimonia d’inaugurazione fu fatta provvisoriamente a Caricamento.

Il 6 dicembre 1853, alle ore 13,30, dopo 4 ore per 165 chilometri, giunse a Genova sulla piazza del Principe la prima corsa sperimentale composta di sette vagoni, trainati da due locomotive inglesi (di Stephenson, ma combinate in sintonia da ingegnosa partecipazione degli ing. Grandis e Rua), partiti da Torino alle ore 9,30. Lento il tragitto, causa le numerose fermate necessarie per far ammirare i lavori ai ministri Camillo Cavour, Pietro Paleocapa, Dabormida ospitati in locomotiva e La Marmora in vettura. A Genova tutte queste autorità furono ospitate all’albergo Feder dal sindaco della città. Se ne ripartirono l’indomani mattina alle 9,30 con sperimentazione del tragitto nel senso opposto. Ovviamente gran folla era convenuta ad ammirare questo primo esperimento, ma altri (“La Maga” giornale politico dell’opposizione) sottolineava che invece il popolo accolse i ministri con un silenzio sepolcrale.

In quei giorni, benché già collocato a terra un doppio binario, sino a Busalla ne era stato attivato solo uno.

Quaini segnala un “progetto per la costruzione della strada ferrata del 1852, opera dell’ingegnere Luigi Gastaldon. Evidenziato in rosso sono il tracciato della ferrovia parallelo all’asse viario, e la zona che di lì a poco verrà edibita a stazione”. La data di questo documento è troppo posteriore per essere un progetto: infatti la strada ferrata era già fatta.

Fu inaugurata domenica 18 dicembre 1853, (Sia Massa, Miscosi che l’autore de “La storia del trasporto pubblico a Genova” pag..21, scrivono che la cerimonia avvenne il 20 febb1854. Ma sui giornali dell’epoca, la relazione è datata domenica 18 dic 1853) riscuotendo un enorme successo, interesse ed entusiasmo: sul convoglio proveniente da Torino, viaggiavano il Re Vittorio Emanuele II, la Regina Maria Adelaide, il duca di Genova (su magnifici vagoni appositi, reali, costati allo stato 400mila franchi) ed oltre 1200 viaggiatori.

Dalla Lanterna, un colpo di cannone alle ore 8,30 avvertì che i reali erano partiti da Torino; due colpi significarono l’arrivo ad Alessandria; cento colpi e scampanio di tutte le chiese del territorio, salutarono alle ore 13,30 l’uscita del convoglio dalla galleria sotto san Benigno (poi dedicata a san Lazzaro). Il tempo era sereno, anche se con temperatura rigida da tramontana.

Seppur arrivato con un’ora di ritardo (causa un guasto ad una locomotiva presso la galleria di Craverina, Miscosi scrive galleria di Villavecchia e che arrivò a Genova trainato da una locomotiva che portava il nome della nostra città, non dicendo se era stata aggiustato il guasto o cambiata –cosa meno probabile perché non avevano certo a disposizione un cambio), la smania di veder passare il convoglio portò una tale ressa di gente, che tutto il tragitto e soprattutto Caricamento -ove erano fatti arrivare i binari di fronte al palco di accoglienza dei reali-, era stipato di folla in delirio (Lungo il porticato e sui balconi sventolavano bandiere e festoni; sulle logge erano ospitati importanti personaggi locali e –tra essi- gli emigrati lombardo veneti compromessi con lo stato austriaco. Al centro della piazza, un tempio ottagonale o circolare -costruito dal Canzio- sorretto da colonne corinzie, elevato sopra quattro gradinate ai cui angoli erano delle statue rappresentanti la Fede, Speranza, Pietà e Sapienza; tutto aperto attorno, con un altare in centro –rivolto a ponente- e ricco di addobbi e lumière. Ai lati del binario due linee parallele di palchi, dei quali quello a levante per le loro maestà Vittorio Emanuele II e Maria Adelaide, riccamente addobbato di bandiere ed aquile dei Savoia, l’altra per gli invitati del Municipio ed il basso clero); le strade e le finestre adiacenti, erano occupate da bandiere e gente in festa che cambiavano entusiasti saluti con i viaggiatori (due dipinti riproducenti l’arrivo a Caricamento, sono nell’Istituto Mazziniano). A ricevere il treno, ovviamente c’erano tutte le autorità locali civili e religiose, diplomatici, senatori, deputati e personalità.

acquarelli di Binelli Carlo – particolari – Museo del Risorgimento – 1854 Caricamento

- inaugurazione

- inaugurazione

Il re, salito sul palco diede avvio alla cerimonia che durò un’oretta circa, comprendente una benedizione (del treno, dei binari, di altre quattro locomotive, battezzate con i nomi Colombo, AndreaDoria, Torino e Carlo Alberto, e di un treno merci pronto a rifare il percorso inverso, partendo subito dopo) eseguita dall’arcivescovo mons. Charvaz (proveniente dalla Chiesa di s.Luca ove aveva vestito l’abito pontificale, arrivando in processione seguito dal Capitolo, collegio dei parroci ed alunni del saminario; nel sermone l’arcivescovo preconizzò l’allacciamento con la Svizzera); ed un breve discorso di sua Maestà (riportato sulla prima pagina de la Gazzetta di Genova del 23 febbraio 1854, n° 46). Finita la cerimonia, i reali in carrozza furono portati alla loro dimora; l’arcivescovo tornò in san Luca, mentre la città restava in festa sino a notte, tutta illuminata.

Alla sera, con concerto eseguito dal violinista Camillo Sivori, in Genova fu inaugurato il teatro Apollo; la città fece coniare da StefanoCarlo Johnson una medaglia ricordo (nel retto lo stemma di Genova con i grifi dalla coda abbassata, nel verso la scritta “Genova – alle arti – ed – all’industria – MDCCCLIV” e nel tondo “quando Vittorio Emanuele II inaugurava la via ferrata ligure subalpina”); il maestro Giuseppe Bosco scrisse un ‘valzer per pianoforte’.

Anche il giornale “La maga” convenne che il tempio, seppur posticcio, era all’italiana, di architettura semplice e di buon gusto. Invece il giornale “Corriere Mercantile” segnalava che lunedì 19 era avvenuta l’apertura del viaggio al pubblico: 5 o 6mila persone avevano acquistato il biglietto per uno dei due convogli già divisi in classi economiche (in prima erano 24 posti, nelle altre 36): uno partito da Alessandria alle ore 5,45 (con 14 vagoni passeggeri, arrivò alle 9,14 con quasi un’ora di ritardo) e l’altro da Torino alle 6,15 (per soddisfare tutti, erano stati uniti 12 vagoni passeggeri più 4 per i bagagli: dovettero aggiungerne altri, fino a 29 vetture; arrivò a Genova con 1ora e 20 di ritardo ma trovò ad accoglierli la banda della Guardia Nazionale ed un coro di operai allievi della scuola di canto popolare diretti dal maestro Novella che diresse l’ “inno della carabina” e l’”inno della strada ferrata” composti dal maestro stesso; il clamore della folla e la scelta della posizione presso ‘l’imbarcatojo’ determinò che pochi udirono questa parte della manifestazione).

Le disfunzioni dipesero principalmente dal non aver ancora provveduto a tutto il personale necessario e per carenza di materiali di ricambio ed assistenza.

Particolare rodaggio ebbe questa linea nel 1859 quando via nave arrivò il contingente francese che partecipò poi alla guerra franco-piemontese contro l’Austria. Le truppe (30mila) e i carriaggi (cannoni (350), cavalli (9000), vettovaglie, materiali, ecc.) sbarcati il 26 aprile in porto furono –con convogli ogni 30’- trasferiti verso Novi. Il 14 maggio vi transitò l’imperatore Napooleone col suo stato maggiore, diretto ad Alessandria, per la finale Solferino.

La linea da SPd’Arena verso Voltri di 15 chilometri, iniziata nel 1853 fu inaugurata l’ 8 aprile 1856 ed aperta all’esercizio il giorno 13 successivo: fu concessa ad una società appositamente costituita, per 99 anni. In Francia, un convoglio ferroviario aveva da poco attuato il record della media dei 100 Km orari per la tratta Parigi-Marsiglia. Nel 1859 si riaprì il conflitto con l’Austria che terminò a luglio con l’armistizio di Villafranca: grandi masse di soldati (circa 120mila compresi i francesi sbarcati a Genova) e di animali, vennero per la prima volta spostate in treno raggiungendo i campi di battaglia in pochi giorni (contro la necessità di mesi, nei tempi precedenti): le nuove tattiche militari dovettero prevedere la protezione delle linee ferroviarie a tutela anche dei rifornimenti. La prima corsa sperimentale fino a Savona, ed a levante fino a Chiavari, ebbe luogo nel 1868; nel 1872 la locomotiva arrivò a Ventimiglia.

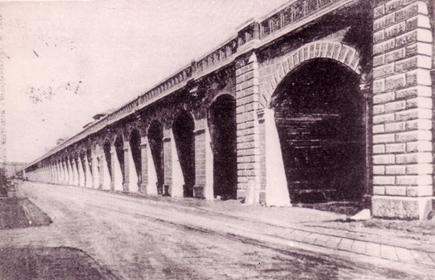

===Il viadotto ferroviario, chiamato anticamente “viadotto della strada

ferrata”, venne costruito su progetto degli ingegneri Sarti e Randell (usufruendo del tracciato più

facile, indipendentemente dalla deturpazione che ne sarebbe conseguita ed

allora giustificata come conquista; come poi anche in tutti i paesi della

riviera) da una impresa italo-belga (una multinazionale quindi, chiamata

come la strada, “società Vittorio Emanuele”)

che si aggiudicò l’appalto presentando un preventivo di 340mila lire al

chilometro (poi ne risultarono necessarie 370mila). È ovvio ed indiscusso che

il giorno dell’inaugurazione, la linea fosse doppia anche se ancor unica

quella usata.

Un incerto sul quale molto si è equivocato, è se la linea fosse a piano terra o già sul cavalcavia: DeLandolina pag.62 e Lamponi pag. 38, danno per sicuro che fosse inizialmente a piano terra, ma le singole convinzioni hanno poco valore storico: nessuno racconta con documentazione adeguata se i binari furono inizialmente a piano terra o già sul manufatto precostruito; le ferrovie hanno trasferito i documenti relativi negli archivi della capitale o a Torino o altre sedi ferroviarie, e nessuno ne ha più raccolto la storia documentata. Ma decisiva dovrebbe essere la galleria di s.Lazzaro, aperta in san Benigno ad una determinata altezza che assolutamente non si confà con una linea poggiata a piano terra. Quindi il viadotto è antecedente all’inaugurazione.

È vero che risulta che pochi anni dopo l’inaugurazione, una legge del 13 luglio 1857 obbligava l’isolamento di tutta la linea ferroviaria anche extra urbana dal traffico cittadino, appunto per scongiurare il pericolo degli incidenti con la popolazione ed animali (questo però non indica il nostro tratto, ma tutto il percorso in campagna); e che in quella data circa, le rotaie poggiate sul mostruoso serpentone furono raddoppiate (un quadro ex-voto, ritrovato, segnala l’eroica impresa di un casellante sampierdarenese che scongiurò qualche grande disgrazia: ma trattandosi di un’opera datata 1912 -ed anche per la sagoma più moderna della locomotiva- evidentemente si riferisce a qualche linea portuale o ad essa vicino o comunque non necessariamente al viadotto in città).

Quindi, se fosse vero, si calcolerebbe che le rotaie rimasero a piano terra per un lustro abbondante, dalla inaugurazione (18 dic.1853) alla conclusione del viadotto. In conclusione, incerto era se il viadotto fu eretto prima o dopo (ma, se fosse dopo, mentre lo alzavano, i binari dove correvano?). È una grande opera affatto semplice; non è solo lunghissimo corrispondente alla via Buranello di oggi, ma comprende tutto il tratto parallelo a via Reti e Fillak, e via via fino a Pontedecimo, -ed oggi in più- anche tutto il vastissimo parco della stazione e poi del Campasso: tutto dovette essere rialzato di parecchi metri e soprattutto riempito (da dove il materiale?) per tutto il tragitto, usando operai manovali e carri a trazione animale: di questo immane lavoro, nessuno sa dire nulla di utile. Pertanto, come accennato in precedenza, decisiva dovrebbe essere la risposta all’evidenza: la galleria di san Lazzaro sotto san Benigno, fu ovviamente aperta per l’inaugurazione e quindi in orizzontale con la linea: dovrebbe essere stata aperta più bassa se la linea era a livello del piano terreno; invece è rialzata come si vede sbucare a Di Negro, come se i binari fossero –già fin dall’inizio- sopra il viadotto. Allora, gli incidenti segnalati con la viabilità normale cittadina, riguarderebbero solo le linee ferroviarie posate alla marina in via C.Colombo-via Garibaldi (via San Pier d’Arena- Pacinotti) o quelle inerenti alle linee che servendo ditte private (vedi ditta Forni a pag.87 per il civ.6; sappiamo dei Diana) attraversavano impunemente le strade cittadine. Così, se Pietro Chiesa la definì “la ferrovia della morte”, non necessariamente spiega il quesito iniziale.

Può essere -ma siamo sempre nel campo delle ipotesi non precisate- che lungo tutto il viadotto, sulla strada sottostante, fosse posato un binario per servizio e trasporto del materiale necessario per la costruzione del viadotto stesso e collegato sia col porto che con la prima stazione posta presso il ponte sul torrente –poi ed ancor oggi detta ‘stazione piccola’-, riferita tale rispetto quella definitiva.

Tutta la struttura fu ‘collaudata’ nel 1859 quando le truppe francesi arrivarono a Genova per essere avviate verso la Lombardia (il trattato tra Cavour e Napoleone era di mutuo soccorso in caso di aggressione; Cavour manovrò perché l’Austria muovesse le truppe per prima; cosicché il francese dovette arrivare: sbarcarono nel porto 113.560 soldati, con 17.828 cavalli, 350 obici, e tonnellate di materiale logistico, e rapidamente alloggiati alcuni a s.Benigno altri a Rivarolo; e con la ferrovia trasferiti verso la Lombardia). Per la sussistenza, sotto le nostre arcate (allora ancora vuote) fu collocato un ‘panificio volante’ (boulangèrie, in francese) che in quei giorni sfornò tonnellate di pane.

L’opera venne allargata a quattro binari, nel 1893 con allargamento di tutto il viadotto (come si può constatate dalle singole volte dei sottopassi: essendo aumentate le esigenze, anche e soprattutto commerciali di smaltimento delle derrate arrivate in porto fu aumentato a più binari, allargando il viadotto dal lato monte raddoppiandolo di larghezza; questa operazione fu resa possibile da una previdente legge che –come già scritto- voleva le case lontane dalla linea, portò ad un “avvicinamento” delle case al viadotto stesso, come facilmente riscontrabile in più sedi, per esempio in via Gioberti, via Castelli e nella sede della Croce d’Oro. Sicuramente, tutta una serie di industrie poste a monte del viadotto, furono servite singolarmente di linea ferroviaria che, proveniente dalla marina saliva a pettine passando sotto gli archivolti; per quanto ad ogni archivolto transitabile, avessero posto un cantoniere di guardia che con una tromba segnalava il pericolo alla gente allorché era in procinto di transitare il merci; e nonostante la sorveglianza generale, gli incidenti agli attraversamenti non dovettero mancare facendo nascere la qualifica di “viadotto della morte”, esteso poi anche a quello sopraelevato ed -a mio parere- innocente.

Pietro Chiesa condusse una campagna ostinata ed appassionata per la rimozione di questa linea sul suolo cittadino.

La linea ferroviaria commerciale stesa sulla via a mare (via C.Colombo→N.Barabino), rimase invece sempre a piano terra, frammista alle rotaie dei tramway, poi coperta dall’asfalto ed infine rimossa quando si avvenne alla totale ristrutturazione di quella strada. Attualmente la linea viene usata solo per i treni locali (sulla linea Ge-Sv ne passano 180/die), per quelli diretti verso la riviera di ponente e per i merci; le linee veloci da tempo by-passano la città tramite gallerie.

La sua costruzione, dettò la fine di una San Pier d’Arena basata su ville e case agricole, su contadini e su radi opifici artigianali; e segnò invece l’inizio di una città industriale, basata su fabbriche con ciminiere, caseggiati popolari, aumento vertiginoso della popolazione (da 10 mila a 50 mila in pochi anni), del traffico, dell’inquinamento. Il grave è che questo passaggio non avvenne inserendosi nel precedente habitat, ma inopinatamente distruggendolo, praticamente tutto.

Divennero ‘guardiani della strada ferrata’ i genitori sia di A.Cantore (vedi) che di don Minetti, ambedue nati sampierdarenesi.

Don Vincenzo Minetti nacque a San Pierd’Arena il 16 ottobre 1856 da Rosa Cereseto