CAIROLI via Adelaide Cairoli

TARGA: via - Adelaide Cairoli --- strada privata

QUARTIERE ANTICO: Mercato

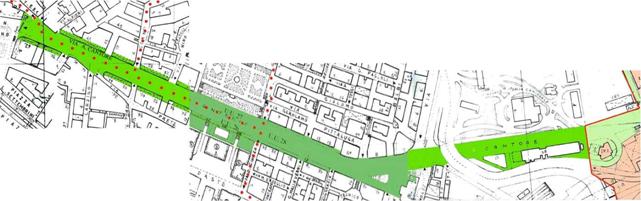

da MVinzoni, 1757. In fucsia, antico e moderno inizio di

salita Belvedere; rosso, ipotetico tracciato di via A.Cantore; celeste corso

AMartinetti

da MVinzoni, 1757. In fucsia, antico e moderno inizio di

salita Belvedere; rosso, ipotetico tracciato di via A.Cantore; celeste corso

AMartinetti

N° IMMATRICOLAZIONE: 2737

Da Annuario pagano 1961 Da Google Earth.2007 in rosso, via A.Cantore;

giallo corso L. Martinetti; fucsia via N.Ronco.

CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 09880

UNITÀ URBANIST ICA: 27 BELVEDERE

CAP: 16149

PARROCCHIA: NS del ss.Sacramento (nel ’61 era di S.M.della Cella)

STORIA: nello stradario comunale del 1910, essa appare già così intestata: ‘da corso dei Colli verso la proprietà Moro’ (non e chiaro chi era questo Moro: se il solito dell’olio o altri; se occupante l’officina che è ospitata nel fondo interposta con corso Martinetti o se proprietario dei terreni ove furono costruiti i palazzi popolari tipici degli anni seconda metà ottocento); il Novella (1900-30) la cita distaccantesi da corso Dante Alighieri.

Nel 1927 era classificata di 5° categoria, ed eguale nel 1933; nel 1950 era migliorata alla 3.a categoria.

STRUTTURA:

Strada che si apre verso levante, all’inizio di corso L.Martinetti; ed in fondo è chiusa.

Lo spazio stradale, delimitato dai palazzi ai due lati, è diviso a metà da un muretto longitudinale. La nostra strada, privata, è la metà a monte che poi curva a 90° per terminare in uno micro-slargo nel retro del grosso palazzo ove si aprono i tre portoni.

La metà a mare, che sfocia in fondo in via N.Ronco, fa parte di corso Martinetti che ha i suoi primi due civici neri dispari in questa rientranza stradale. Il muretto serve a delimitare la proprietà privata da quella comunale; le due procedono verso est gradatamente sempre più slivellandosi in due diversi piani stradali

Consentito il traffico veicolare in doppio senso ma, per ristrettezza, è unitransitabile.

CIVICI

2007= NERI =dal 2 al 6

ROSSI = dal 6r al 30r (mancano dal 2 e 4)

Dal Pagano/1921 al civ. 8-10 (rossi), in angolo con corso dei Colli, inizia la presenza della filiale locale delle acciaierie Poldi, diretta dall’ing. Pizzigoni P.; /1925-33 la stessa, ma al civ. 10-12r, diventa ‘soc.an. ing. Pizzigoni P. interessata all’acciaio Poldi’ (la via principale allora si chiamava corso D. Alighieri).

Nell’ultima data c’era anche la fabbrica di mobili in legno (venduti in via della Cella) di Ambrosini Annibale

Nel 1940 è citata da corso dei Colli con tre civici rossi, 8r=un falegname (Lombardi GB); e 10r, 20r due maglierie.

Civici neri sino al 6. Sino al 1960 esisteva anche un civ.1 nero (assegnato ad una nuova costruzione nel 1949) che in una sistemazione della numerazione divenne in quella data il civ.35A di via A.Cantore.

Nel 2002, attualmente, c’è civico rosso solo il 10r: una bottiglieria e deposito di vino piemontese, gestita da Morino Stefano e figli. Gli altri sono box privati.

DEDICATA :

Adelaide assieme a Benedetto, Giovanni ed Enrico.

Adelaide assieme a Benedetto, Giovanni ed Enrico.

Milanese, nata il 5 marzo 1806, figlia del conte Benedetto Bono (ricco avvocato nominato nobile e prefetto a Milano durante l’impero napoleonico, deceduto precocemente). Visse con la sorella e la madre a Belgirate sul lago Maggiore ricevendo una educazione rigida e patriottica, sino all’idea del possibile sacrificio personale per queste idee. Ammiratrice di Napolone e i Eugenio Beauharnais nonché fervente antiaustriaca. Collaborò poi con i carbonari aiuando i latori di missive e propaganda e distyribuendo lei stessa opuscoli pro-liberazione. Appena sedicenne ebbe l’avventura di disarmare con un candeliere un servitore ubriaco, che minacciava con un’arma da fuoco la madre indifesa, dimostrando fermezza e temperamento; epperò scioccata dal fatto, fu curata dal clinico Carlo Cairoli docente di chirurgia ostetrica a Pavia, proprietario di alcuni poderi in Lomellina, vedovo con due figli. Tra i due nacque una seria passione, malgrado la differenza di età: si sposarono (lei diciottenne, lui quarantasettenne) nell’apr.1824.

Divenne madre di 8 figli (5 maschi: Benedetto (nato 1825), Ernesto (nato 1832 cadde per primo, nel 1859 con i Cacciatori delle Alpi a Varese, colpito al petto da un colpo di fucile, dopo aver ferito a morte con baionetta un tamburino nemico. Malgrado la forza d’animo, la fede cattolica –per lei era una Santa causa- e l’impegno pericoloso ed attivo, l’impatto con questa realtà fu un fortissimo trauma psicologico. Le scrisse Garibaldi direttamente, ponendo le basi per l’ode che poi elaborerà per lei), Luigi (nato1838, morì di tifo a Napoli –Riccardi scrive a Cosenza- mentre nel 1860 risaliva la penisola con i Mille), Enrico (nato 1840, studente di medicina, morì contro i pontifici a villa Glori il 23 ott. 1867), Giovanni (1842, morì a Pavia nel 1869 dopo lunghe sofferenze durate due anni, di ferite riportate a fianco del fratello, a villa Glori); e tre femmine Rachele (morta trentenne di parto prima del 1970), Emilia (deceduta anche lei precocemente a 29 anni, nel 1856), Carolina (quest’ ultima morta in fasce) ai quali riversò l’educazione di grande amore verso la patria (a quei tempi non ancora unita): Garibaldi accettò da lei un proclama alle donne sicule, stilato il 9 ago.1860, chiamandola ‘reincarnazione di una antica matrona romana’. Pastorino scrive che lei stessa portò i figli ad arruolarsi volontari sia nel 1848 (prima guerra di Indipendenza), che nel 1859 (nei Cacciatori delle Alpi)

In fiorente gioventù, quattro dei figli su cinque seppero morire con comportamento eroico in combattimento nelle battaglie del Risorgimento

Il marito (morto poi nel 1849), ed il figlio primogenito, furono ambedue fortemente attivi ed anche loro combattenti nella lotta armata risorgimentale. Occuparono poi, in virtù dell’eroismo, posizioni di alto prestigio e responsabilità nel governo nazionale (Benedetto combatté nella prima guerra di Indipendenza nelle file dei volontari pavesi (1848); poi partecipò ai moti mazziniani del 1853 a Milano dovendo fuggire in Svizzera; con i Mille fu da Marsala, a Palermo dove rimase ferito ad una gamba, fino a Napoli , dove poi il 17 nov.1878 fece scudo al re Umberto I col proprio corpo impedendo all’attentatore Passanante di pugnalare il sovrano, e rimanendo ferito ad una coscia. Divenuto Primo Ministro del regno nel 1878 e dal ’79-81. Morì nel 1889 unico sopravissuto alla madre).

Adelaide Cairoli si spense a Pavia il 27 mar.1871, nella sua casa ove si era sposata .

Nell’anno 1952 è stato pubblicato un suo ricco epistolario con i figli; in esso si scopre l’alto ed equivalente valore che ella dava alla famiglia ed alla patria.

Ode scritta da Garibaldi ad Adelaide

« Sei mesta tu! Perché sei mesta, o Donna,

sublime esempio delle madri? A Italia,

pascolo infausto delle arpie, il tuo

astro risplende qual brillante faro

al tempestato navigante. E forse

senza di te, credi che la speranza

santa d’esser redenta, a questa patria

darebber le livree, i corruttori

sacerdoti del ventre? La celeste

alza tua fronte, ed ai tuoi piè contempla

queste turbe ingannate! Esse dal tuo

labbro di miele e di virtude un cenno

speran del Vero, i farisei del tempio

e del seggio a travolger nella melma.

Quattro ti orbaron figli! Oh! Dio che figli

ti fregiavan Madonna E tu perduti

credi di averli? Dello schiavo il pianto

dunque non giunse al santuario santo

ove inchianata ti addolori? E quello

cambio non fu della materia? Quello

che morte chiama la volgar gentaglia?

Chi, se non lor sulla venduta serva

d’estranei servi torreggian, fregiati

dall’aureola del martirio, in fronte

della schiera di prodi, per cui rosse

son l’italiche zolle? Accovacciati

invan nel fango si ravvolgon lordi

questi nuovi giudei, urlando: «manna»!

Ma quando il nome dei Cairoli rombi

tra queste vili turbe, insofferenti

le vedrem di servaggio, e in un travolti

impostori e tiranni.

A lungo schiave

regger non ponno le ingannate genti

su questa terra, ove s’innalza, sacro,

il mausoleo di Groppello e dove

inginocchiati – simulacro eterno

delle italiche glorie – impareranno

da te i venturi a non soffrir predoni».

BIBLIOGRAFIA

-Archivio Storico Comunale

-Archivio Storico Com. Toponom. scheda 685

-AA.VV.Annuario-guida archidiocesi-ed./94-pag.388---ed./02-pag.425

-DeLandolina GC– Sampierdarena - Rinascenza.1922- pag. 34

-Enciclopedia Motta

-Enciclopedia Sonzogno

-‘Genova’ Rivista del Comune : 4/52.40

-Lamponi M.- Sampierdarena- Libro Più.2002. pag. 174

-Morabito.Costa-Universo della solidarietà-Priamari.1995-pg.476 (Rivarolo)

-Novella P:-Strade di Genova-Manoscr.Bibl.Berio.1900-30-pag. 16

-Pagano annuario/33-pag.245---ed/40-pag.224---ed./61-pag.112

-Pastorino.Vigliero-Dizionario delle strade di Genova-Tolozzi.1985-p.265

-Storia Illustrata – Mondadori - n° 165/1971-pag.12 foto

CAIROLI via Benedetto Cairoli

Il nome fu proposto nel 1901 per la strada che attualmente è ‘via san Giovanni Bosco’; accettato dalla giunta municipale, rimase in atto o in sospeso fino al 1906 quando fu deciso trasferire la titolazione al fondatore del complesso salesiano (non ancora santo).

Questa scelta - anche se mai scritto in nessuna relazione – forse avvenne perché don Bosco era favorito; sia in quanto già il tracciato era popolarmente chiamato “la strada dei preti”; ma sia soprattutto dopo un reciproco scambio di appezzamenti terrieri Comune-Salesiani, utili ad entrambi: in particolare, lungo la strada ed al fine di poterla allargare ad oltre otto metri, fu ceduta una lunga striscia di terreno già giardino della villa Bianca divenuta salesiana; in cambio i sacerdoti ebbero la possibilità di inglobare un equivalente terreno costituito da una stradina che da via A.Saffi saliva verso est, ovvero verso Belvedere, ma tagliando a metà la loro proprietà.

Già questa titolazione appariva a Voltri ed a Prà.

BIBLIOGRAFIA

Archivio Storico Comunale.

CALATAFIMI via Calatafimi

Non più a Sampierdarena, ma in zona Castelletto.

Corrisponde all’attuale via C.Orgero.

Nell’anno 1900 fu proposto alla Giunta municipale questo nome, per il ”vicolo a notte di via Polcevera (via G.Tavani), detto Daste”.

Nel Pagano/1908 (scritto: vico) compare al civ. 8, l’officina di costruzione meccanica di precisione ed incisori di metallo, nonché fabbrica di viti a metallo e rubinetteria, di Clavenna Enrico e Genta. Ancora nel Pagano/1911 e 12 tel.4323, ma dove Genta diventa Genco. Dal 1919 al 1925, c’è solo Clavenna Enrico al civ. 4 sempre come officina e fabbrica di viti e di bolloni torniti di ottone, tel. 41-130)

Nel 1910 è descritto “vico, da via G.Tavani verso nord, a fianco della ferrovia” e già con civv. solo dispari, fino all’11.

Per il Novella la strada era ‘da via Umberto I’ (via W.Fillak) ma l’indicazione non appare esatta perché coesistendo nei suoi indici già via G.Tavani e via Varese, era da esse che iniziava e concludeva (confermato su Pagano/61).

Il Pagano 1925 segnala in più al civ.10 la fabbrica di cordame di crine di Morando Vittoria

Nel 1927 era ancora ‘vico’, e risulta fosse di 5° categoria.

Per l’ufficio toponomastica, il percorso era delimitato: da via G.Tavani a via Bezzecca.

Nel Pagano/1933 è sempre di 5ª categoria e viene delimitata da via G.Tavani e via Varese, con civici neri solo dispari fino all’11.

Compaiono al n° 11 l’officina i Vignolo & Boccardo; al 16 una fabbrica di cordami di crine di Morando Vittoria, e non specificato dove, la fabbrica di acque gassate di Bacigalupo Tomaso

Con decreto del podestà del 19 ago.1935 la titolazione venne soppressa e variata, dedicandola al pittore.

DEDICATA al ricordo dell’omonima località di battaglia, vicino a Trapani del 15 magg.1860. Sbarcati a Marsala, dopo Salemi ove Garibaldi assunse la dittatura in nome di Vittorio Emanuele II, i garibaldini ebbero qui la prima grande battaglia e la prima vittoria.

I Mille si scontrarono violentemente contro il doppio di soldati dell’esercito borbonico: l’ 8° battaglione guidato dal generale Landi, è asseragliato sulla cima del colle, detto ‘del Pianto dei Romani’, ove anche è il paese. La disputa fu inizialmente assai incerta cercando di studiarsi reciprocamente ma contando i borbonici sul numero (famosa la frase di Garibaldi quando l’esito della battaglia sembrava volgere al peggio «qui si vince o si muore»).

Solo alla sera, i borboni tentarono un attacco in massa; ma, progredendo ravvicinati, furono falcidiati dai Carabinieri e costretti alla fuga. Inseguendoli, si raggiunse la vittoria finale dei garibaldini lanciati all’assalto con la baionetta obbligando il nemico a continuare la fuga.

Così conquistata la città e con il morale alle stelle, si posero le basi per consolidare il successo di tutta la campagna.

Si coprirono di gloria i 43 Carabinieri genovesi - pressoché tutti sotto i trent’anni - comandati da Antonio Mosto, seguito da F.Bartolomeo Savi luogotenente, Antonio Burlando e Stefano Canzio sergenti, Stefano Cervetti e Giuseppe Sartorio caporali – tra essi, possessori di una carabina, anche un veneziano, quattro piemontesi, un palermitano e due lombardi - posti alla testa delle 8 compagnie dei Cacciatori delle Alpi.

Da quel giorno, scrive Abba, essere carabiniere fu titolo d’onore.

182 furono i garibaldini feriti (10 carabinieri); 31 i morti (tra i quali 5 carabinieri: l’avv.Luigi Sartorio (un causidico che aveva lasciato udienze e tribunali, per seguire i garibaldini di Mosto e che fu il primo a cadere nella battaglia); Profumo, Fasce, Casaccia, Belleno Giuseppe (Vigliero dice Bellesio; facoltoso mercante, appartenente ai carabinieri genovesi. E quattro i liguri della truppa: Simone Schiaffino (25enne camogliese che difese con la vita la bandiera donata dagli italiani di Valparaiso ed ora custodita per l’appunto a Camogli); Boggiano, Montaldo, Romanelli.

Nei pressi della città, fu eretto un ossario, monumento a ricordo della battaglia.

Abbastanza famosi nella anedottica risorgimentale, sia un raccontino di Abba, di quando giunse al paese accolto dal popolo festante; e sia la poesia di ASNovaro.

BIBLIOGRAFIA

-Aimonetto L.-Il Risorgimento-Lattes 1958-pag. 182.188.

-Archivio Storico Comunale

-Archivio S. Com. Toponomastica . scheda 694 +

-DeLandolina GC – Sampierdarena- Rinascenza. 1922- pag. 34

-Enciclopedia Sonzogno

-Novella P.-Strade di Genova-Manoscritto bibl.Berio-1900-30-pag.17

-Pagano/1908 – pag. 873-9---/33-pag.245

-Pastorino.Vigliero-Dizionario delle strade di Genova-Tolozzi.85-pag.269.

-Pescio A.-Giorni e figure-LEM.1923-pag217

-Pescio A.-I nomi delle strade di Genova-Forni.1986-pag.63

CAMBIASA strada Cambiasa

(o dei Cambiaggi, o Cambiaggia)

Nella carta del Vinzoni 1757 appaiono due tracciati: uno di una strada diritta, la quale passava tra il torrente ed i terreni appartenenti ai Crosa (dalla Marina sino al ponte) ed ai Grondona (dalla strada provinciale sino a san Martino); e un secondo, di una strada fatta come a scalini (che poi sarà chianata ‘strada al Ponte di Cornigliano’).

Fu nel 1770 che il doge G.B. Cambiaso volle lungo la riva del torrente ‘la strada del Polcevera’ detta poi ‘strada Cambiaggia’, per arrivare alle sue terre oltre Bolzaneto; pagando personalmente la cifra necessaria (oltre 5 milioni).

G.B. Cambiaso era nato nel 1711 da Giò Maria q.Giò.Batta e da Caterina Roncalli; ebbe un fratello Nicolò Maria –che avrà in discendenza5 figli - ed una sorella Antonia M.Teresa monaca; coniugato con Tomasina Balbi; morì il 23 dicembre 1772).

In pratica ricalca le attuali via Pacinotti, Spataro, Fillak.

Nella primavera del 1773, Giacomo Agostino Brusco (savonese, 1736-Genova1817 , ingegnere militare specializzato in progettazioni stradali: aveva già studiato in proprio, esponendolo in 36 tavole rilegate in volume in possesso alla biblioteca Berio; un progetto di ‘rendere carrozzabile la strada tra Voltri e Savona’) venne incaricato di ‘levare il piano’ di una strada che percorresse tutta la val Polcevera dalla marina fino a Campomorone; nell’impegno era compreso la costruzione di un molo di contenimento del torrente e della strada nel tratto tra Teglia e Rivarolo superiore (progetto che elaborò assieme all’arch. Gaetanpo Cantone, suo collaboratore anche in altre opere pubbliche).

Dalla relazione del 1821 si dedurrebbe che l’inizio della strada era su terreni di proprietà del Doge, ma non si capisce le parole ‘da tempo immemorabile’ quando dal 1770 sarebbero al massimo cinquant’anni.

In questa relazione, viene ufficialmente comunicato al Comune la richiesta di chiusura della strada che dal Ponte di Cornigliano conduce a san Martino, chiesta dai signori Cambiaggi, proprietari. Il Consiglio ribatte che ‘primieramente’ il Comune ha sempe avuto da tempo immemorabile, in mezzo agli orti dei signori Cambiaggi, il libero passaggio, per trasferirsi alla parrocchia di san Martino, e coll’andar del tempo detti signori per togliersi questa servitù fecero aprire, a loro spese e a comodo di questa Comunità, un’altra strada lungo un molo verso la ghiaia della Polcevera in rimpiazzo della prima strada appropriatasi, e questo per comodo dei predetti, che si conservarono gli orti attigui a detta strada. ---omissis—Il consiglio quindi chiede all’Intendente Generale di Genova che non si chiuda la strada”.

La presa di possesso dei Savoia, dopo le migliorie apportate – considerato che arrivava a Torino - le fece cambiare nome in ‘strada Reale a Torino’

BIBLIOGRAFIA

-Quaini M. & Rossi L.-i cartografi in Liguria-Brigati.2007-pag.95

-Remedi A-Gazzettino Sampierdarenese-2/08-pag.19

-TuvoT-Memorie storiche di

SanPierd’Arena-dattiloscr.inedito-pag.95

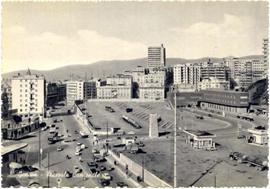

CAMIONALE piazzale della Camionale

TARGA : piazzale – della - Camionale

QUARTIERE ANTICO: Coscia

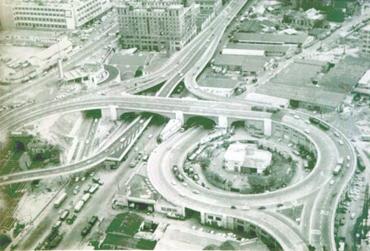

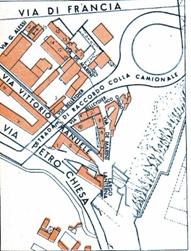

da MVinzoni, 1757. Ipotetica zona del piazzale, con in

fucsia tracciato di via A.Cantore; gialla, villa Spinola

da MVinzoni, 1757. Ipotetica zona del piazzale, con in

fucsia tracciato di via A.Cantore; gialla, villa Spinola

N° IMMATRICOLAZIONE: 2738

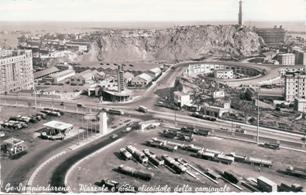

da Pagano/1961 Da Google Earth.2007

in rosso via A.Cantore; giallo via s.B.d.Fossato.

CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n° : 10300

UNITÀ URBANISTICA: 28 – s.BARTOLOMEO

CAP: 16149

PARROCCHIA: s.Maria delle Grazie

STRUTTURA: da via A.Cantore, all’ingresso dell’ autostrada Genova-Milano (inizialmente chiamata Genova-valle del Po).

Nel 1975 furono erette alcune nuove costruzioni che ebbero i civv. 3, 6 e 7. Nella sistemazione numerica, venne assegnato il 4 e poi, nel 1990, anche l’1.

È servito dall’acquedotto Nicolay

CIVICI

2007=neri = da 1 a 7 (manca 5)

da 2 a 6

===Civ. 2 : la sede della Direzione del 1° tronco dell’azienda Autostrade

area militare (della Polizia di Stato-Autostrade).

STORIA:

Oggi si chiama A7, Milano - Genova.

Nacque nell’ambito sia di una necessità internazionale di aumentare le reti stradali (nel 1931 era avvenuto a Monaco il “VII congresso internazionale della Strada”, dove l’Azienda Autonoma Statale della Strada italiana , nella sua relazione vantava 20mila km di strade nazionali e la realizzazione, per primi in campo internazionale, di costruzione di una autostrada ideata dall’ing Puricelli nel tratto Milano-Laghi); sia dei grossi giochi di interessi tra ministeri statali e finanziatori in cui erano di fronte la amministrazione ferroviaria (che vantava arrivare sempre in perfetto orario! ed essere vastamente rappresentata sul territorio ed a tariffe fissate dal governo; ma non offriva la capillarità del servizio); e sia di una fiorente e sempre più in sviluppo industria di autoveicoli, con la FIAT in prima linea (apparentemente sempre più competitiva delle ferrovie sia per la capillarità che per il prezzo specie da quando la scoperta del diesel permise un notevole risparmio nell’uso del combustibile).

Fu fatta la scelta a favore del trasporto su strada, concependo l’idea di potenziare la rete stradale. Sino allora, per la Liguria il traffico su autoveicoli a quei tempi usufruiva solo, e con non poche difficoltà, della strada statale dei Giovi iniziata da Napoleone nel 1810 ed aperta al traffico nel 1821. È statistica dell’ anno ‘33, il passaggio giornaliero per il passo dei Giovi (posto a 472 m.slm.; a quei tempi con dislivelli del 9% , larghezza 6 m., curve con raggio 14 m., ma soprattutto con metà percorso praticamente all’interno di abitati), di 570 autocarri (367 con rimorchio), 582 autovetture e 90 motocicli (nel ‘28 erano stati rispettivamente 105 (42), 204 e 35).

Era storia antica, aver già cercato dal febbraio 1900, e poi in altre occasioni attraverso le vie parlamentari, di aprire il cosiddetto “quarto varco” (dopo le due tratte ferroviarie e la strada dei Giovi), sempre naufragato per inerzia, per guerra, per problemi economici, impatto ambientale, usanze (soprattutto la ancora, vastamente in atto, trazione animale; al massimo l’esistenza della linea ferroviaria ma valida solo per le lunghe distanze). Così, negli anni ’20, l’ing. Puricelli Piero aveva studiato una specifica strada per veicoli (perciò battezzata ‘auto-camionale’).

Negli anni immediatamente a seguire, il regime aprirà altre autostrade (e non tutte completamente finanziate dallo Stato; ricordiamo la Milano-Laghi nel 1925, e la Milano-Bergamo nel 1927, e subito dopo la Milano-Torino, la Firenze-Viareggio, la Roma-Ostia, la Napoli-Pompei tutte ad uso prevalente automobilistico.

Sul SecoloXIX, Dossena precisa che il Duce aveva scritto il 10.2.32 al prefetto di Genova, esprimendo il suo parere - considerando che qualsiasi sua riflessione ‘doveva immancabilmente coincidere con quanto riflettevano gli italiani’ - (ma forse era vero la richiesta del contrario!), circa la opportunità di preferire una autostrada ad una direttissima ferroviaria; chiudendo la lettera con un ‘mi riferisca’. Alla lettera seguì la presentazione di una decina di progetti ed immediata la scelta.

Così, col beneplacito di Mussolini si diede il via nel febb.1932 al progetto di una autocamionale da Genova a Serravalle, totalmente finanziato dallo Stato: 175milioni di lire, pari a 3,5 milioni/km (quando altre in pianura erano costate 1,1=Mi-Bg; e 2 la Napoli-Pompei (il duce Mussolini, aveva inizialmente voluto chiamare ‘autocamionabile’ l’autostrada Genova-Milano, per sottolineare il fine a cui era particolarmente destinata; il decreto di questi lavori dichiarati di pubblica utilità, firmato a san Rossore il 18 giugno 1932 (anno X), fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del regno il 4 luglio; ‘a spese dei Lavori Pubblici salvo contributi della città di Genova’. Per il progetto fu istituito uno speciale ufficio del Genio Civile, supportato dalle migliori forze intellettuali: era in moda la corrente culturale del futurismo, e la velocità acquisiva il ruolo determinante e tangibile della volontà di progredire in senso economico e sociale).

Caratteristica innovativa fu che essa era la prima strada che attraversava gli appennini in gallerie, rompendo l’isolamento di Genova. Ma anche a livello internazionale, perché dovevano essere: 50 km di strada a carreggiata nei due sensi, senza interruzioni con le arterie stradali comuni; in forma continua e col tracciato più breve compatibile col terreno; con uscita ed entrata presso alcuni paesi; spartitraffico continuo (solo in alcuni punti diritti, poteva esistere una terza corsia centrale unica per il sorpasso, ma per ambedue i sensi); pendenza non superiore al 4%; curve con raggio non inferiore a 100 m.; larghezza 10 m di cui 9 pavimentati per tre piste di cui una centrale per il sorpasso; limiti di velocità idonei allo scorrere veloce dei veicoli; rettifili pari a 29km sui 50 in totale; massima altezza quota 413 slm; 11 gallerie (la più lunga era quella dei ‘Giovi’, in uso ancora attuale nell’andare verso Milano (progettata di 892m. fu allora chiamata ‘Littorio’; la seconda, di Campora, allora chiamata XXVIII ottobre, di 507m); oggi è di 902 m. di lunghezza e 9 di altezza; fu aperta a minore altezza (59m. essendo a quota 413m. slm) rispetto il passo omonimo della strada statale), 28 viadotti (il Montanesi è lungo 273m ed alto 46), 12 cavalcavia; 112 sottopassaggi compreso le rampe di accesso.

Tutto, oltreché funzionale, doveva essere anche bello ed esteticamente di rilievo, un’opera che doveva dare lustro al regime: l’ingresso delle gallerie, i muri bugnati con squadratura esagonale,decorazioni a suon di fasci littori realizzati in marmo verde di Pietralavezzara; le pietre venivano lavate prima di essere posizionate.

.

Storia. Il 21 apr.1932 (natale di Roma) il ministro dei LL.PP. e funzionari regionali studiarono i preliminari e appaltarono i progetti diretti dall’ing. Giovanni Pini (compresi gli espropri dettati obbligatori per pubblica utilità; i capitolati d’appalto e bandire la gara); il 18 giugno venne la regia autorizzazione previo decreto n° 757; nel settembre viene approvato il progetto definitivo, e - con una rapidità senza precedenti - il 6 ottobre si diede il via ai lavori, con un primo stanziamento di 110 milioni.

Con epicentro a Busalla, furono reclutati 26.882 operai (scalpellini, muratori, carpentieri, minatori, genieri, ecc. ; per le 550mila giornate lavorative necessarie, furono accasati in quindici diverse ‘cascine’; costavano 4,50 lire cadauno di vitto ‘sano ed abbondante’ più £ 1,42 all’ora per un manovale=a £.12,75 essendo la giornata lavorativa di nove ore; di essi 10500 genovesi, 3631 alessandrini, 2189 bellunesi, 784 udinesi, 1725 carraresi, 1533 bresciani, 2184 bergamaschi, 620 trevigiani, 240 vicentini, 197 lucchesi, 3279 da altre provenienze; non utilizzati tutti assieme in continuità, ma a gruppi secondo i vari settori). Il serpentone, fu diviso in 22 lotti, con un massimo d’insieme di 8264 uomini; e fu dato in appalto a 28 imprese –delle quali 16 per i lavori stradali e 12 per illuminazioni ed impianti. Furono usati 124.800 kg di dinamite. A fine, furono adottate come ‘case cantoniere’ cinque edifici, tinti del caratteristico ‘rosso pompeiano’ tanto caro all’ideologia dell’epoca.

I primi due cantieri, iniziarono nel secondo semestre del ‘32; furono per il tratto da Busalla a Genova e da Pietrabissara a Serravalle, per poter spostare la mano d’opera man mano che la strada si completava.

Il tutto comportò un notevole beneficio economico e demografico per tutti i paesi del percorso. Fu vanto anche essere riusciti a traccialo, intrecciandosi ripetutamente con la ferrovia e la statale, attraversando aree abitate e torrenti. Fu chiamata “autocamionale Genova-Valle del Po” o “camionale dei Giovi”, per l’indicazione ed indirizzo prevalente al traffico pesante e di merci, tramite camion da trasporto a nafta, atti a fornire un più rapido smaltimento delle derrate da e per l’entroterra lombardo-piemontese ove poter raggiungere mète sempre più capillari.

Una migliorata funzione del porto in genere e l’apertura di nuovi accosti nel ponente, assunsero particolare rilievo nel decidere l’apertura del tracciato.

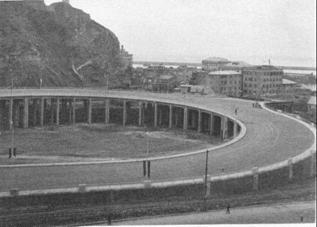

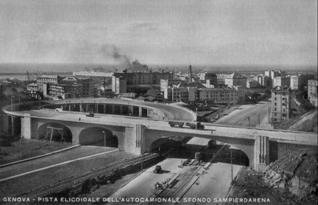

il primo tracciato, nell’aprile del 1937

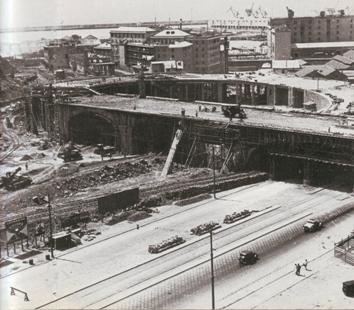

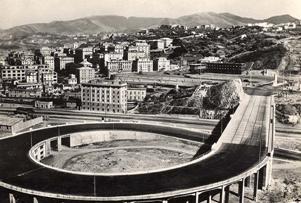

Piazzale. Una volta deciso l’incremento del trasporto su gomma, nacque la necessità di organizzare aree e viabilità idonee a raccogliere e smistare le merci verso questo nuovo canale; e questa esigenza si sommò al progettato sbancamento del colle per aprire la comunicazione tra Genova ed il ponente : divenne unico interesse realizzare un vasto splateamento del colle (già iniziato nel 1927), ed aprire la strada ed il piazzale d’ingresso.

1933

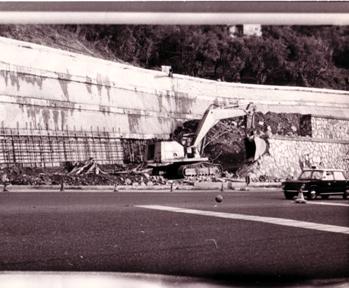

Questo, all’inizio, si apriva solo verso nord al viadotto iniziato, ed a mare con un tratto in discesa che lo collegava con via Milano, ed a cui fu dato il nome di via Carducci. Vasto oltre 5 ettari (440x117 m), fu inizialmente destinato agli uffici ed al parcheggio e servizi dei mezzi pesanti; per realizzarlo dovettero prima demolire le grandi caserme che coronavano il colle in quel tratto (che aveva anche il pregio di essere molto panoramico) e poi eliminare la naturale barriera del colle, che fu aggredita con una cava sia sul versante San Pier d’Arena che Genova dopo averle messe dapprima in comunicazione con una galleria di 196 m., poi scomparsa con la progressiva caduta del diaframma (ad occidente il colle era formato da schisti a contatto con calcari, mescolati, sconvolti e degradati nella zona di impatto orogenetico; e quindi di più facile scavo con gli escavator. Dall’altra parte la roccia era di calcari alberesi compatti, che richiesero l’uso di mine giganti, fino a 2300 kg di dinamite).

La scarpata a monte e sovrastante il piazzale, nella parte del terreno schistoso, è alta 70m ed è sostenuta da uno spesso muro di cemento armato lungo 150 m. a larghe maglie (l’8 maggio 2003 venne inaugurata dall’assessore comunale alle politiche culturali Bruno Gabrielli, una serie di pitture ‘acrobatiche’ dipinte tra le rocce nell’interno dei vari riquadri, opere di Mario Nebiolo, sponsorizzato dal Comune e dalla soc. Unimar. Questi, arrampicatosi sulla parete ed utilizzando rilievi e scanalature naturali delle rocce dipinse figure umane nell’atto dell’arrampicata a significato di ascesa e desiderio di superamento dell’ingabbiatura di cemento. Nel 2010 le figure sono ancora intravisibili.

L’abbattimento di 1.100mila mc di roccia in gran parte calcarea, fu usato per riempire le acque del porto nascente, utilizzando una apposita ferrovia a 2 binari soprapassante le strade Carducci e Milano, e sottopassante i binari delle linee ferroviarie normali; di questi, solo 50mila mc. furono utilizzati per riempire ed allargare la parte ovest del piazzale, rivolta verso via san Bartolomeo.

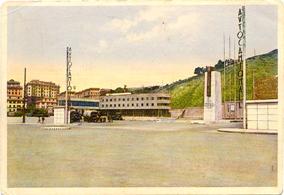

Fabbricati Fu, allora, preventivato su disegno dell’ing. Calza Bini anche una stazione, lunga 60m e larga 11 m , adatta ad albergo (anche diurno, lavanderia, servizi (bar, giornali, pronto soccorso, posta, rifornimento), 16 camere a due letti; nel 1950 era di quarta categoria e gestito da Gatti Maria), ristorante (che nel 1950 era gestito da Vasco Tabolini) e bar (nel 1950, gestito da di Nosco Alessio). La spesa fu di 15 milioni e 400mila lire.

Nell’area del piazzale, ha sede il centro operativo della Polizia Stradale (Polstrada), con oltre 50 telecamere poste lungo il tragitto nei punti più significativi e delicati, capaci di ingrandire le immagini di guasti, code, incidenti (e rilevare se ci sono feriti: nei primi dieci mesi del 1997 ci furono 41 incidenti mortali e 1547 feriti), fino allo zoom per il ghiaccio o oggetti perduti sull’asfalto.

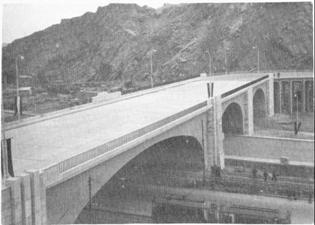

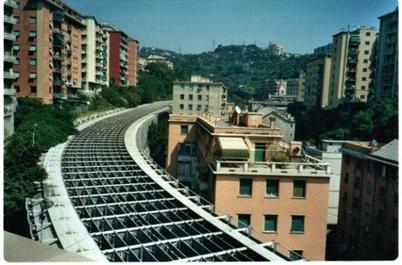

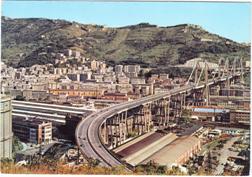

Dal Piazzale al mare: l’Elicoidale. Fu demolita ampia parte della facciata a ponente del colle di san Benigno (a ragione quindi è limite di confine attuale) e fu innalzato dal CAP un ponte in cemento armato, in elicoidale, che scavalcasse in unica campata alta 13m e con 40m di luce la nuova via di Francia, e sui pilastri laterali la strada, su lesene di pietra rosa di Finalmarina, fu posto come ornamento un gruppo di tre fasci littori: prosegue verso il mare con curvatura di 50m di raggio, a doppia rampa d’accesso-deflusso larghe 18m., utilizzando 5000 mq di area di proprietà del Consorzio (2800 coperta e 2200 scoperta) a cui di dovette un attivo contributo in idee, progetti e finanziamenti.

anno 1935

anni 1938 1950

La spesa fu di 10milioni di lire, circa di allora.

Scomparso san Benigno a tagliare il territorio da monte a mare, questa costruzione ebbe peso determinante nel ricreare uno stacco all’assetto della nostra città: ecco questo piccolo mostro contorto che nuovamente ripropone un rilievo, distaccato dal contesto cittadino, separante tutta la zona della Coscia: iniziò così quel processo mentale di ‘non appartenenza’, che poi in seguito si ritorcerà permettendone lo spianamento nell’indifferenza di tutti.

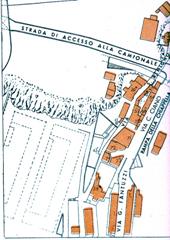

Nella carta allegata al Pagano1940 si rileva che da levante, l’accesso all’elicoidale non avveniva da via di Francia ma dall’attuale via Albertazzi.

Infatti nello stradario il piazzale è raggiungibile da via Milano tramite una apposita strada chiamata “strada accesso Camionale” cha andava “dal Porto (Passonuovo) al piazzale”

Pagano 1940

Pagano 1940

La parte a levante dell’elicoidale viene considerata il confine nuovo ideale tra Sampierdarena e Genova, corrispondente alla antica ‘facciata’ del colle di san Benigno. Dal 2000, si parla addirittura di abbatterlo col consenso del CAP proprietario dell’area, per aprire a nuove prospettive d’insediamento la zona dell’antica Coscia: i progetti ci sono, ma dal dire al fare…ci sono di mezzo gli euro. (vedi a Passo di Francia). Nel 2000 si parlava aprire nell’area il nuovo mercato del pesce: “lavori urgenti di adeguamento”...”decisa accelerazione”... “entro due anni”; e di nuovo tre anni dopo con lo stesso fine, è stato presentato nuovo progetto da realizzarsi entro il 2005, che prevede anche la eliminazione del ponte sopra via di Francia.

anno 2010 visioni dall’elicoidale: verso ovest e verso nord

Ma a fine 2004, è tutto fermo come prima, escluso le baracche interne all’elicoidale, centrali all’area, incluse come in un grosso anfiteatro in parte sfruttato nelle strutture sottostanti la strada; tutte, nel 2009 appaiono evacuate anche se restano però in piedi lo stesso.

Nell’anfiteatro, per terra, sono incluse delle rotaie rotonde a largo raggio, come se fossero per far girare qualche gigantsca gru, ma della quale non riusciamo a capirne dimensioni ed uso (vedi foto sotto, a destra del piazzale) .

panoramica interno dell’elicoidale anno 2008

Dal Piazzale a monte, il tracciato della camionale scelse il fianco di ponente della valletta di san Bartolomeo: un posto chiamato comunemente “taerapin” dai sovrapposti ripiani a scala, molto favorevoli alle scampagnate domenicali o festivi (25 aprile, 1 maggio, Lunedi di Pasqua, ecc.).

Il primo colpo di piccone d’inizio lavori per la strada, fu dato senza alcuna cerimonia formale, anzi sotto forma prettamente simbolica: a ponente del rio e poco sopra l’abbazia, il mattino del 6 ottobre del 1932 (X dell’era fascista) ad opera del ministro Araldo di Crollalanza si iniziò lo scavo di un solco che diede il via ai lavori, divisi in vari lotti appaltati.

Richiesero tre anni di lavoro, svolto da 30mila operai (dei quali ben 26 morirono in incidenti vari). L’assunzione di così elevato numero di maestranza, fornì al regime anche l’arma politica propagandistica dell’assorbimento della mano d’opera operaia, esclusa da altri settori dell’economia (l’Italia possedeva allora ben 1.129mila disoccupati; una percentuale di analfabeti del 40% ; un calo del consumo annuo procapite di carne e di zucchero). Gli operai, distribuiti in 22 lotti del tracciato, con mezzi meccanici molto rudimentali rispetto gli attuali (perforatrici, scavatrici, martelli pneumatici), costruirono la strada, compresi 11 gallerie e 30 ponti-viadotti.

Dovendomi recare giornalmente ad Alessandria ove svolgevo servizio militare, nel 1964 sino a Serravalle, la strada non era stata ancora duplicata ed era ad unica corsia perm senso di marcia, una in salita ed una in discesa affiancate; ricordo lo sconcerto se, a livello di Bolzaneto avevo davanti un camion con rimorchio: era impossibile sorpassarlo fino oltre la galleria dei Giovi.

Moderna è la barriera anti inquinamento sonoro, posta sulla rampa di accesso nel 1994, costata 3 miliardi e mezzo, costituita di pannelli fono assorbenti ed altri suppletivi inclinati od orizzontali, sempre con identico scopo.

anno 2008

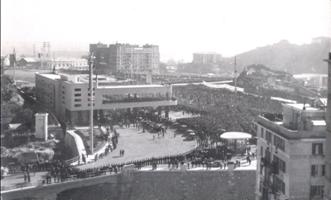

Cerimonia di inaugurazione. Il percorso fu aperto al traffico il 28 ottobre 1935 praticamente in contemporanea con via A.Cantore (la data fu scelta appositamente per corrispondere all’ “alba del XIV anno dell’era fascista”: ognuno era impegnato a salutare l’evento. Così, frenetica fu l’attività per essere in tempo a tutta una serie di inaugurazioni nazionali; grandi come a Firenze ove si inaugurava la stazione ferroviaria di s.M.Novella ed a Roma la città universitaria; più piccole, a Pegli, il raddoppio del binario ferroviario per Voltaggio la passeggiata alle acque solfuree ed una nuova ringhiera di ferro): ad inaugurarlo fu il re Vittorio Emanuele III, arrivato a Serravalle in treno da San Rossore. Partì da Serravalle Scrivia alle ore 8,45 su un’auto scoperta. Con tutto il corteo reale (il cerimoniere fu il conte di sant’Elia), ed i gerarchi fascisti, rappresentanti del contemporaneo governo (il ministro del LL.PP Cobolli Gigli e dal prefetto di Genova s.e.Albini): ad accoglierlo erano le massime autorità militari (il maresciallo Caviglia in alta uniforme comprendente il collare della SS.Annunziata e le insegne dell’ordine militare di Savoia; con i generali Fara, Montuori, Poggi, Bruzzo, Piva, Saibante, Porro, Ragazzoni, e l’ammiraglio Rizzo), civili ( i senatori Reggio, Celesia, Moresco, Pozzo, Bonardi, Cattaneo della Volta, Cogliolo; nonché il primo presidente della Corte d’Appello Bindo Galli, il presidente del tribunale ed l procuratore del re), politiche (il direttorio della federazione fascista al completo, il segretario del GUF dott.Catto, il centurione Carioti capo della segreteria politica, il comandante della milizia DICAT il console Raggio, ed il seniore Passalacqua quale vice segretario federale) e religiose (l’arcivescovo di Genova s.e. Carlo Dalmazio Minoretti, con mons Sanguineti del capitolo metropolitano, mons. Marchesani segretario e mons Incisa cerimoniere). Non mancavano i consoli di tutti i paesi rappresentati a Genova: Argentina, Belgio, Brasile, Cina, Egitto, Francia, Germania, Grecia, Guatemala, Inghilterra, Lettonia, Norvegia, Olanda, Stati Uniti, Svizzera, Uruguai.

Arrivati alle 11,05 al suono di fanfara, ed al grido “viva il re”, al suono delle sirene delle navi e degli stabilimenti, delle campane e del vocio di migliaia di presenti, Vittorio Emanuele III passò in rivista i fanti del 43° e salutò la bandiera; poi - in un silenzio profondo - da un palco toccò un tasto elettrico che scoprì dal tricolore la lapide con i nomi dei 26 operai morti sul lavoro, benedetta poi dall’arcivescovo, alla quale seguì “l’appello”: l’on. Morigi, vice segretario del PNF, chiamò uno ad uno il nome dei caduti, e la folla all’unisono che rispondeva “presente!” (scolpita da Antonio Morera; i morti furono 14 nel 1933, 7 nel 1934, 5 nel 1935; di tutta Italia: Brescia, Como, Bergamo (i più tanti), Belluno, Rovigo, Treviso, Vicenza, Udine, Genova, La Spezia, Milano e Firenze. La lapide, posta su una stele marmorea (leggi sotto) posta all’ingresso della ‘strada autocamionale’.

Si racconta (ma la prima foto sotto, smentisce questa successione dei fatti) che venne rimossa dopo l’ultima guerra nel corso di lavori di ristrutturazione della zona e rimase abbandonata tra i detriti in un angolo del cantiere; e che nel 1993 su iniziativa di un consigliere, fu promesso dalla società Autostrade la rimessa in atto del cippo con lapide. Questo però avvenne subito e, quando fu fatta, in gran silenzio fu posta alla base dello strapiombo, nel fondo del piazzale, fuori vista da tutti forse perché appare contornata dai fasci littorio ed inizia con la scritta “ i lavoratori ai camerati caduti sul lavoro” ed ultimata con la scritta “presente”, ripetuta tre volte.

Nessuno ha mai segnalato l’elenco dei feriti e degli invalidati; si sa che chi lavorò per i tre anni, ebbe la possibilità di guadagnare 10 milioni all’anno dei quali la metà poteva essere inviata alla famiglia lontana).

saluto al Duce; era già a ridosso del muro anno 2008 ; solo spezzata la lama dei fasci

Seguì la visita all’edificio progettato dall’arch. on. Calza Bini, tra l’applauso della folla stipata sul piazzale e sui tetti vicini.

Dopo un discorso di s.e. Cobolli Gigli « Sire, tre anni or sono il Duce ideava l’autocamionale Genova -Valle del Po. Tre anni fa iniziavano i lavori che dovevano rapidamente dotare la Grande Genova, ricca di glorie marinare e fervida di attività commerciali di una nuova arteria che la congiungesse ai principali centri del Piemonte e della lombardia. Nel clima dell’Italia fascista, oggi, gli esecutori hanno la gioia di aver collaborato ad un’opera che unisce al miracolo della rapidità quello della perfezione tecnica . Ed è con sentimento d’orgoglio e di profonda riconoscenza alla Maestà vostra che le maestranze ed i dirigenti hanno avuto la grande soddisfazione di salutare con vivo entusiasmo il Re di Vittorio Veneto sulla nuova via aperta al traffico. L’opera è degna dei tempi nuovi, di quelli di oggi e di quelli che verranno perché essa, come disse il Duce è di “stile romano”. Sia la moderna strada non solo anello indissolubile tra la Grande Genova e l’alta pianura padana, ma tramite per sempre maggiori traffici e più gloriose sorti per questa bella terra ligure che scrisse per l’Italia marinara pagine di gloria e di vittoria. Sire, i dirigenti, le maestranze, il popolo tutto oggi presente, saluta la Maestà Vostra con profondo sentimento di riconoscenza e devozione; Camerati, saluto al Re!»), il re si recò a scoprire la stele posta all’ingresso del piazzale (ancora era lì nel 1975, con la scritta Autostrada in verticale ma alla quale erano cadute delle lettere per cui rimaneva solo: S RAD.

anteguerra

anno 1950 circa anno 1976

Inizialmente alla stele era applicato il monumento eretto per commemorare i lavoratori morti incidentalmente nel lavoro; questa commemorazione fu moncata spezzando la parte più alta e togliendo la lapide perché significative di una mentalità sconfitta) e quindi, il re fu portato in auto verso il porto tramite l’elicoidale e poi al palazzo reale di via Balbi, sempre attraverso due ali ininterrotte di folla applaudente e sventolante bandiere e fazzoletti.

Il giorno appresso avrebbe visitato ed inaugurato le nuove costruzioni in Genova (il palazzo della Questura con la copertura del torrente, corso Italia, le piscine d’Albaro, il padiglione sanatorio Maragliano a san Martino, la casa dello studente). Attraverso corso Giulio Cesare (corso Gastaldi, aperto nel 1933), dalla stazione Brignole rientrò a San Rossore, portandosi in omaggio un bronzo del san Giorgio, riproduzione in piccolo di quello presente della cripta del monumento ai Caduti, ed un album contenente disegni della pittrice Pina Villanis, che illustravano i punti più pittoreschi del percorso svolto (per tale opera, la pittrice fu l’unica donna ammessa ai vari cantieri dall’inizio dei lavori).

Dal Ministero della Cultura Popolare, gli organi di informazione venivano opportunamente invitati a definire l’opera come “... una geniale anticipazione della nostra potenza creatrice, degna dei figli dell’antica Roma !”.

Mussolini era assente, ufficialmente sia perché molto occupato in quanto il 3 ottobre aveva dato il via alla conquista dell’impero invadendo l’Etiopia ed anche per cercare di difendersi dalle ventilate “inique sanzioni”, decretate poi ufficialmente il 18 novembre dalla Società delle Nazioni, per l’aggressione. A voce, si mormorava che non gradiva apparire col re.

Il casello

Il giorno dopo, aperta al traffico normale, la camionale costava come pedaggio anticipato, dalle 4 lire per le vetture, sino a 35 per i grossi veicoli con rimorchio. Tassa che certamente non permetteva coprire le ingenti spese fatte, ma potevano servire per la manutenzione.

Nel dopoguerra fu allargato a più riprese erodendo i fianchi della collina e proteggendo con muraglioni (rifatti) la faciltà di sfaldamento (è la stessa roccia del cimiero sovrastante, che continua a slittare).

anno 1977

Conclusione dei lavori. Solo con il prolungamento sino a Milano e contemporaneo raddoppio della carreggiata, conclusi nel 1966, si chiamò “autostrada”. Fu data in gestione alla AA.SS (Azienda Autonoma Statale della Strada; che poi diverrà ANAS) sino al 1962. Poi fu data in concessione alla Società Autostrade, con contratto fino all’anno 2018. Oggi, è chiamata “A 7”.

Per il raddoppio si dovette aspettare sino al 1962: iniziarono da Serravalle verso Milano; e tre anni dopo verso Genova, collegandola con la sopraelevata (1965) e la A10 tramite il ponte Morandi sul Polcevera (nato nel 1967).

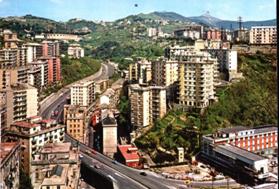

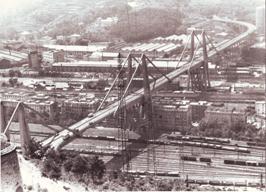

arrivo a San Pier d’Arena anni 1990

Per allacciarsi all’autostrada dei Fiori, caratteristico fu costruito il viadotto sul Polcevera, iniziato il 1 lug.1961 ed inaugurato il 4 sett.1967 alla presenza del Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat. Progettato come opera semplice ma stilisticamente e strutturalmente perfetta, tenendo conto dei forti venti e della difficile posizione orografica, dell’impatto ambientale, della ferrovia sottostante, dsu progetto dell’ing. arch. Riccardo Morandi, romano, autore in tutto il mondo di grosse realizzazioni ingegneristiche; ha in Europa il primato nelle realizzazioni in cemento precompresso (secondo al mondo, dopo il ponte sulla laguna di Maracaibo in Venezuela, progettato dallo stesso ingegnere).

1964 inverno – dal Campasso

1975

Alto sino a 45 m. dal terreno sottostante (mentre i pilastri si ergono sino a 90 m.); lungo 1102m; largo 18m., a 4 carreggiate; ha tre campate diverse: di 207,88m (la più grande d’Europa), 202,5m, 142,65m.. Nel 1980 furono corrette le prime imperfezioni messe in rilievo dall’architetto progettatore stesso, e fu riverniciato con apposite sostanze atte a proteggere la struttura dai vari insulti; tutto il ponte, compresi i tre enormi doppi tiranti in cemento detti tralli, corrosi dal salino e dall’usura, sono stati negli anni ‘93-7 soggetti a delicato lavoro di ripristino strutturale, coordinato dall’ing. Pisani.

Nel 2003 sono in piena bagarre innumerevoli flash personalizzati: la Soprintendenza presume ci siano i presupposti per dichiarare il ponte manumento nazionale; la Sociatà Autostrade ha classificato il ponte elemento il più pericoloso del paese (il cemento usato, che allora era dato per ‘eterno’, ha dimodstrato non reggere il peso del traffico moderno, con ‘malattie’ che lo rendono in perenne manutenzione; i pompieri giudicano assurdo non aver previsto la corsia di emergenza; il Comune pensa al sottostante territorio da sgomberare per innalzarne un altro cento metri più a nord; si inizia anche a parlare ufficialmente di “gronda” che non interessa direttamente il ponte ma ne coinvolge la circolazione complicando gli interventi: l’Unione europea bacchetta per i soldi; la soc. Autostrade dovrà rifare le gare; rogne per tutti gli svincoli e snodi necessari; Mignanego rifiuta un viadotto; la nuova bretella autostradale da Voltri a s.Benigno, prevede (non più passare sotto il torrente) la eliminazione dell’attuale viadotto a favore di un nuovo ponte, largo 43m., a sei corsie (più altre due per emergenze), posto da 50 a 150m più a nord dell’attuale, demolizione di –da 2 a 5- palazzi, con la A10 divenuta tangenziale urbana; sulle ceneri del ponte e di altri 4 palazzi (in totale 6-8 case, per oltre 220 alloggi, con trasferimento in zona ‘vantaggiosa’ come valore di mercato), nascerebbero giardini e campi di pallone.

Dal 2004 in poi diventa impossibile seguire i progetti, i controprogetti, le dichiarazione e le controdichiarazioni. Resta accertato che nel 2008 è ancora tutto come prima.

Dopo attraversato il ponte procedendo verso levante, alla fine, e cento metri prima di immettersi nella Mi-Ge, c’è una curva a largo raggio ma pur sempre difficoltosa; allo scopo hanno posto un limite di velcità a 40 km/h.

Dalla stupidità di chi affronta questa curva (segnalata!) a cento all’ora, parallela stupidità di chi la pone a 40 che, se potrà essere giusta per i tir che andranno verso Busalla (curva più stretta), non lo è per le auto. È ovvio che chi segue questa assurda indicazione, si becca gli improperi di chi viene dietro: ligio, ma insultato; oppure giusto, ma multato.

BIBLIOGRAFIA

-Archivio Storico Comunale Toponom. scheda 719 +

-A.sconosc.-Guida del porto di Ge.-Pagano.54-p.43.44fot.283non cita E.Porro né V.Capello

-AA.VV.Dove e Chi.-1998-pag.157

-AA.VV.-Annuario-guida archidiocesi-ed./94-pag.388---ed/02-pag.426

-AA.VV.-san Teodoro, un secolo in un sestiere-Tolozzi.1977-pag.90foto

-AA.VV.L’autocamiponale Ge.-valle del Po-MMLLPP.1935- tutto.foto

-Balletti.Giontoni-Una città fra due guerre-DeFerrari.1990-pag.164

-Cappelli.Gimelli.Pedemonte-Trasporto pubblico..-DeFerrari.91-pag.110

-Gazzettino S. : 6/75.18 + 8/75.7 + 9/93.5 + 8/94.13 + 03.04.7 +

-Genova Rivista municipale : 5/32.474.493 + 7/32.663 + 10/32.989foto + 11/32.1089 + 12/34. + 11/35.677 + 9/37.71 foto e disegni + 5/67.5 foto elicoidale

-Il Secolo XIX del 30.3.86 + 29.10.95 + 24.2.00pag.30 + 27.9.00 + 28.9.02 + 16.2.03 + 6.3.03foto + 26.5.03 + 8.5.03 + 18.9.03pag.22 + 19.11.03 + 22/7/05 -Jaja G.-Il porto di Genova-Anonima Romana.1936- pag328schema

-Montaresi M.-Genova, dal borgo alla città-Erga.1990-pag. 62.64-5-6foto

-Pagano 1940-pag.225---/1950 – pag.412

-Pero PA-Il fossato, la sua gente, le sue storie-SES.2005- pag59.

-Poleggi E. &C-Atlante di Genova-Marsilio.1995-tav.36.52

-Schiavi A.-la chiamavano ‘la camionale’- La Casana n.3/06-pag.38

-Stradario del Comune di

Genova, edito 1953-pag.35

CAMIONALE strada Camionale

È una strada che interessa vivamente il tessuto locale ma per tutta una serie di peculiarità non deve essere classificata come strada cittadina di libera percorrenza anche se le necessità di traffico lo augurerebbero.

Questa dizione viene riportata solo su un unico ma autorevole testo stampato dal Comune di Genova; vi appare con n° di immatricolazione 2739, e riguarda San Pier d’Arena, Rivarolo, Bolzaneto, e stranamente anche Pontedecimo (visto che questa delegazione non è coinvolta col tragitto); senza numeri civici.

Esiste sul Pagano 1940 una “via Camionale” che inizia “dal piazzale omonimo” ma non dice dove va; forse, al casello

Questa ‘strada’ non c’è sulla guida delle strade di Genova/ed.1950, e su Pagano/61; e, sulla guida/1950, neppure il piazzale.

Si riparla di questa via dagli anni in cui si progettano raddoppi (del ponte sul Polcevera), ‘bretelle’, nuovi valichi, ‘gronda’ alta, media e bassa.

Il problema è grosso e la scelta è molto difficile. Tutte le proposte sono in fase di progetti su carta e quindi fatti e disfatti in mezzo a polemiche, insurrezioni popolari in vallate minacciate dal disastro cementizio.

Contrariamente a quando fu decisa l’autocamionale e in pochi mesi ci fu l’avvio ai lavori, qui sono già passati oltre quattro anni e non esiste forse nemmeno più il finanziamento per fare qualcosa perché sicuramente andrà rifatto tutto, con prezzi lievitati.

A pagare, sarà sempre la Valpolcevera. A decidere ci sono enti con differenti competenze spesso contrastanti, interessi, mire, programmi politici (tipo i Verdi, ma anche i MM ai LLPP, legati ad una coalizione di governo ove si promuovono le finanze in questa o qualla direzione), l’ANAS, la soc. Autostrade, la Regione, la Provincia, Comune, società di costruzione (tipo COOP7, ecc), comitati, ecc.

BIBLIOGRAFIA

-AA.VV-san Teodoro, un secolo in un sestiere-Tolozzi.1977-pag.147foto

-Il Secolo XIX del 28.9.02 + 26.1.03

-Stradario del Comune di Genova, edito 1953-pag.35-

-Pagano 1940-pag.225

-Poleggi E. &C-Atlante di Genova-Marsilio.1995-tav.10-11

CAMPASSO a) via vecchia del Campasso

b) strada del Campasso

c) via nuova del Campasso

d) parco ferroviario

e) vico

Sono tutte dizioni che corrispondono a varie età e date, meglio descritte al nome: ‘via del Campasso’ . Comunque:

a) Il 29 maggio 1817, subito dopo la restaurazione, il nuovo ‘sindaco’ Antonio Mongiardino firmò un elenco di strade locali tra le quali compare scritto «la strada vecchia detta del Campasso: comincia dalla Strada Reale, (seguendo sempre il tracciato attuale di via Vicenza) finisce al Borgo della Pietra, confina con il Comune di Rivarolo» ( in quel tempo Certosa era sotto giurisdizione di San Pier d’Arena).

Tuvo conferma questa dizione, copiata nel “quadro statistico territoriale della comunità di San Pier d’Arena, relativo al 1819 nel quale veniva giudicata “in condizioni mediocri“.

b) Tuvo cita la “strada del Campasso, lunga km. 1,300” come strada considerata ‘vicinale’ del Comune, tale riconosciuta nel 1825 nell’”elenco delle strade comunali e vicinali, sotto la giurisdizione della Amministrazione del borgo”.

Appare poi citata come ‘stradone del Campasso’ nel regio decreto del 22 magg.1857 che approvava con regio decreto i nomi scelti dal comune di San Pier d’Arena da dare ad alcune delle proprie strade più importanti.

Fu ufficialmente nominata ‘strada del Campasso’, con delibera del consiglio comunale di San Pier d’Arena del 17 giu.1867; con percorso da via Vittorio Emanuele (via W.Fillak) a via della Pietra. (ricordando che, il primo tratto iniziava da strada Reale a Torino, poi Vittorio Emanele, poi Umberto I, poi delle Corporazioni, poi Walter Fillak ma corrispondeva all’attuale via Vicenza.

c) Si desume che la “strada nuova” sia il tratto attualmente iniziale dalla ex via Umberto I (oggi via W.Fillak), sino alla piazzetta prima del sottopasso ferroviario.

Nel Pagano 1908 risulta che al civ. 5-1 vi risiedeva la commissionaria-rappresentanza di Clavenna Attilio.

d) esso viene citato, assieme alle strade cittadin, e solo da DeLandolina. Egli precisa: «parco ferroviario... da un campo che prima delle nuove molte costruzioni v’era. In vernacolo ligure sarebbe propriamente l’ingrandimento della parola ‘orto’».

e) Accanto alla strada del Campasso, tra le strade considerate ‘vicinali’ ma pur sempre giurisdizionalmente di competenza del borgo, Tuvo cita anche un ‘vico del Campasso, di m. 200’, che non sappiamo localizzare

BIBLIOGRAFIA

-Archivio Storico Comunale

-Archivio Storico Com. Toponomastica.scheda

-DeLandolina GC.-Sampierdarena-Rinascenza.1922-pag.34

-Gazzettino Sampierdarenese : 7/93.4

-Pagano/1908 – pag. 872

-Tuvo T.-Memorie storiche di

SanPierd’Arena-dattiloscr.inedito-pag. 107

CAMPASSO via del Campasso

TARGHE:

via – del – Campasso

San Pier d’Arena – via – del - Campasso

angolo con via W.Fillak

angolo con campetto parrocchiale

muraglione a lato dell’ex- Mercato dei polli

QUARTIERE ANTICO: san Martino

da MVinzoni 1757. In celeste via s.Martino; giallo via

Pietra.

da MVinzoni 1757. In celeste via s.Martino; giallo via

Pietra.

N° IMMATRICOLAZIONE: 2740 CATEGORIA: 2

da Pagano/1961

da Pagano/1961

UNITÁ URBANISTICA : 24 - CAMPASSO

CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 10480

Da Google Earth 2007. Giallo via W.Fillak; rosso via Vicenza; celeste via Pietra; fucsia salita V.Bersezio.

CAP: 16151

PARROCCHIA: dal civ.1 al 5 + 2 e 4 = s.G.Bosco -- dal 9 al 51 e dal 6 al 16 = s.Cuore del Campasso -- 24 e 26 = s.Bartolomeo della Certosa

STORIA:

il rione: ai tempi del Vinzoni, 1757, San Pier d’Arena finiva poco dopo l’abbazia di san Martino, e si saltava passando direttamente all’abbazia di Certosa. Nel 1800, e sino a cento anni fa, il Campasso era una vasta zona di forma rettangolare, avente i lati est-ovest segnati dalla cresta del Belvedere-torrente Polcevera; i lati sud-nord delimitatidalle: salita Millelire -salita Bersezio con la Pietra.

Rimaneva quindi compresa tra la zona Palmetta a sud (quest’ultima corrispondeva a identica parte: dal Belvedere sino al torrente; da via Currò circa, a salita Millelire; con punto focale presso la abbazia parrocchiale quindi in san Martino), ed a nord la zona della Pietra (la quale occupava il territorio tra la salita Bersezio e via Brin, confine con Rivarolo. Anche la Pietra, era sampierdarenese).

Dal dizionario dei toponimi, si rileva che il nome, detto pure “o campassu” oppure “il campaccio”, trae origine da un “terreno usato solo per colture”, ma non di prima qualità come nella fascia a mare, perché acquitrinoso stagnante e pantanoso soggetto alle esondazioni dei torrenti che scendono dal Belvedere e l’acqua stagnante nella piana, laterale al Polcevera. Quindi, evidente conseguenza sia con un sottosuolo che non assorbe l’acqua piovana, e sia quella dei torrenti quando straripano.

Mentre la parola ‘campo’ implica l’idea di un terreno pianeggiante e coltivato, il nostro vezzeggiativo è tendenzialmente - e non apparentemente - spregiativo: sta ad indicarne sia l’ampiezza ma soprattutto le qualità declassate. Da Miscosi veniamo a sapere che, oltre a SPd’Arena, un nome simile è a Sestri ed a Borzoli.

Chiaramente fa riferimento ai torrenti che scendono da Belvedere e che non essendo incanalati – escluso qualche tratto ad uso mulini - lasciavano la zona pianeggiante acquitrinosa, fangosa che si prolungava alle terre altrettanto paludose più a nord laddove il Secca confluisce col Polcevera creando tutta una zona di difficile transito se in tempi piovviginosi.

Sappiamo che ancora sino a metà ed oltre dell’800, molte zone del genovesato erano soggette a malaria (già chiamata “febbre intermittente”, e curata col solfato di china) favorita dalle inondazioni secondarie a straripamenti per ogni piovasco; essi creavano un vasto ambiente malsano per acque putride e stagnanti capaci di rovinare qualsiasi coltura di grano, vino, legumi, ecc. e di rendere sterile il terreno (valeva questo problema per numerose terre liguri: anche per l’ampia piana di Albenga prima di una bonifica; attorno a Savona con interventi anche del Magistrato di Sanità locale; per Cogoleto) contro le quali non bastava l’apparente risanamento nei periodi di siccità, mancando allora l’acqua per l’irrigazione, essendo il terreno ripido.

esondazioni del torrente da Belvedere-via Pellegrini, prima dei lavori definitivi

STORIA Al confine, fu eretta nel 1200 l’abbazia-parrochia di san Martino: così isolata forse per nasconderla ai saraceni e pirati che infestavano la costa; però la chiesa pare mai abbia coagulato attorno a sé un centro abitato vero e proprio.

Non è da poco rilevare che quando i nobili genovesi iniziarono nel 1500-1600 ad accaparrarsi terreni per costruirvi delle ville, nessuno andò a comperare oltre via Caveri, là dove erano prati brulli e vasti (ma per lunga parte dell’anno acquitrinosi, con più o meno grossi stagni, e senza strade ben strutturate su cui si affacciavano rare casette contornate dal proprio orto a vigneto e frutta (ricordando che quando non c’era la ferrovia, era tutto aperto sino al Polcevera: qualche vecchio ha decritto l’asinello che, girando la novia*** attingeva l’acqua dai pozzi ancora all’inizio del 1900)); molto gradevoli ed idilliaci forse d’estate, ma poco invitanti d’inverno quando il tutto era esposto alle bizzarrie della tramontana che incanala lungo il torrente il vento gelido del nord; del Polcevera stesso tutt’altro che tranquillo; nonché di quei torrentelli provenienti dal Belvedere capaci perfino di muovere le pale di qualche mulino (come quello nel Chiusone) e allagare la zona (come anche è successo qualche decina di anni fa prima del completo rifacimento dell’incanalamento dei torrenti e delle fognature) tutto si sommava alla scomodità, rispetto le zone più abitate vicino alla marina, alla minor vitalità e giro di guadagni: le carte planimetriche di San Pier d’Arena del Vinzoni, della seconda metà del 1700, arrivate a descrivere la medievale pieve di san Martino, si fermano e non includono la zona del Campasso, seppur indicando che i terreni a nord appartenevano alla famiglia Cicala.

La vicina e primitiva abbazia poteva forse creare conforto e privilegio di agglomerato, ma anch’essa già a fine del 1700 venne considerata eccessivamente decentrata rispetto al centro del borgo vissuto, di traffici, degli abitanti e dei viandanti (che però fin dai tempi romani non passavano dal Campasso, ma risalivano in alto lungo salita Bersezio, o dal centro ma solo per andare nel ponente).

carta fine-settecento: in rosso il vecchi tracciato con in

verde le due chiese (san Gaetano e san Martino); in orizzionatle il progetto

del nuovo; a sinistra ‘Aree Cicala’ e ‘molino’

carta fine-settecento: in rosso il vecchi tracciato con in

verde le due chiese (san Gaetano e san Martino); in orizzionatle il progetto

del nuovo; a sinistra ‘Aree Cicala’ e ‘molino’

In una carta anch’essa di fine del XVIII secolo, simile a quella stilata dal Brusco, i terreni appaiono in buona estensione di proprietà del un sig. Ponzio (nella zona a mare, dal ponte ferroviario al fondo della discesa davanti la chiesa); e del principe Santangelo (verso nord, nello spazio tra la precdente e la Pietra. Gli Imperiale erano “principi di sant’Angelo”). Questo, mentre l’abbazia era già bella e distrutta con la parrocchia trasportata alla Cella.

Ai primi dell’ottocento (quando gli abitanti del borgo erano in tutto 5345); e dopo, nella prossimità di divenire città (quando allora gli abitanti erano divenuti 13.396), la zona era la meno popolata del borgo, con poche case lungo la strada (cinque o sei), forse qualche osteria-locanda, qualche orto; pressoché ancora abbandonata: genericamente un po' squallida e brulla campagna (anche se l‘Anonimo’ del 1818 che in viaggio da Novi a Genova descrisse lungo la ‘strada della Polcevera’ dopo Certosa (ma probabilmente già in prossimità del borgo): “…Questa bella strada, l’unica che sia nelle vicinanze per Genova per il sensibile colpo d’occhio che procura e per la bella veduta delle dianzi enunziate colline e palagi di villeggiatura, che dai due lati del fiume vedonsi eretti, congiungersi a pié del ponte di Cornigliano alla strada di Ponente…”)

Fu la nascente industria in espansione dopo il 1850, ricordiamo in zona - nei pressi dell’orto del sig. Emanuele Sasso -, l’ officina meccanica dell’ing. Thomas Robertson, che di più importante produce macchine idrauliche; e poco distante una fonderia di Bardin & Ballard (nonché i Wilson&MacLaren, ed il cordificio) che riempirono la zona di operai provenienti da tutta Italia, quasi tutti analfabeti ed abbisognevoli di case e di misera sistemazione della famiglia, creando un misto di campagna e periferia, con le prime case popolari, dotate di numerazione irregolare (tra due civici - ad esempio 7 ed 8 - nascevano il 7a, 7b,...7e, ecc) ed erette senza un preciso piano regolatore; con alcune trattorie - di cui una divenuta famoso ristorante - ma soprattutto con osterie e relativi ubriachi, risse, grida; con depositi di merce mista, eretti a fantasia ed a seconda della bisogna; modeste fabbriche artigianali e magazzini; vissuta da bimbi (i più scalzi) a giocare nei terreni incolti o a rubacchiare la frutta per sopravvivere.

Ma pur sempre rimase zona ‘dimenticata’ dalla civica amministrazione, al punto che nel tardo 1800 si formò un comitato mirante a staccarsi da San Pier d’Arena per aggregarsi a Rivarolo; si presume – visto il niente di fatto - che la sortita riuscì forse a far ottenere dei miglioramenti nella viabilità (però non ancora risolti nel 2003, visto che nessun mezzo pubblico percorre la strada, mantenendo quell’atmosfera di ‘località distaccata’, un paese viciniore e non appartenente alla città.

Tale rimase, finché la ferrovia non attraversò quei prati e – poi, su progetto di quei Vincenzo Capello ed Enrico Porro ai quali la città ha dedicato una strada - si appropriò nel 1906 circa del grosso appezzamento per farne un parco treni. Questi tagliò un largo fuso di terreno nel centro del rettangolo, perpendicolarmente al mare, separando la zona a levante, quella vissuta, tra il muraglione del parco e le falde del colle, e che ha conservato l’antico nome di “rione del Campasso”; ed a ponente dei treni, ove ora via Fillak e Porro sino al torrente ha lasciato una zona che ora è un po' senza fisionomia toponomastica precisa, perché è sempre Campasso, ma nessuno più la riconosce tale.

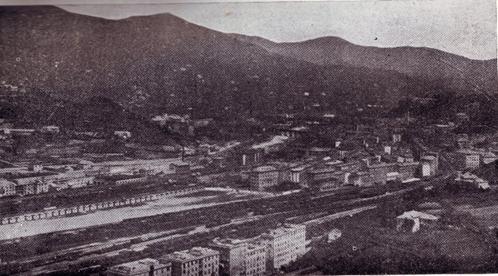

in basso la zona del Campasso, vista da Belvedere, nel 1910 circa.ù

in basso a destra, presumo, la villa dei Ricca

Nel 1964 nacque il primo Comitato di quartiere, alle cui votazioni, con la partecipazione di oltre 550 persone, fu eletto Nacci Gabriele, seguito da Turbati Piero, e DeMartino Luigi. Dal censimento 1997 si segnalano: una popolazione di 9029 residenti (contro i 9350 del 1991 = 3,4% in meno); 4134 famiglie con media di 2,18 componenti; una prevalenza delle femmine in percentuale di 100 contro 91,2 maschi ; 4985 nati nel comune, contro 336 nati fuori; età media 45 anni ( 937 ultra75enni); 3957 abitazioni; 2% di laureati, 17,2% diplomati, 9,2% senza titolo di studio, gli altri con licenza elementare o media .

Nel 2005 la “massiccia invasione di extracomunitari” con differenti abitudini di vita a volta inconciliabili, la presenza di vandali, ladri, ubriachi, fracassoni e TD ha fatto promuovere la nascita di un nuovo Comitato di quartiere supportato da un Comitato Mamme. Per prima cosa, hanno promosso il ripristino dello spazio giochi, del campetto di calcio e dei giardini che salgono a via Baden Powell (ove era franato un muretto)

Attualmente la zona viene chiamata ‘Unità urbanistica Campasso’, che ha una superficie totale di 85,9 ha.; considerata tutta ‘centro abitato’.

Il parco ferroviario, detto anche ‘scalo ferroviario’ o ‘parco vagoni’ del Campasso, venne creato tra il 1900-7 da imprese salernitane ed amalfitane, nel programma di decongestionare il porto ed organizzare i treni per il trasporto delle merci verso il nord, distinto dalla circoilazione passeggeri (sino ad allora il traffico era suddiviso e smaltito da Novi, nel parco di san Bovo).

La linea è lunga 2 km. circa; parte da 3 zone portuali, e mediante tre binari e gallerie, confluisce in 2 binari; attraversa la galleria dei Landi e percorre la valletta alle spalle di via Ardoino (terreni una volta di molti proprietari tra cui l’istituto don Bosco, ed a loro espropriati “per causa di pubblica utilità” da parte dell’ Ispettorato Generale delle Strade Ferrate; la proprietà salesiana rimase tagliata in due parti, che furono dapprima riunite attraverso una passerella metallica poi quella a levante della ferrovia venduta dove ora sono le case di via P.Cristofoli: datato 8 giu.1907, l’area di circa 1000 mq aveva allora un valore riconosciuto di lire 22/mq).

foto anno 2008 da sopra il ponte

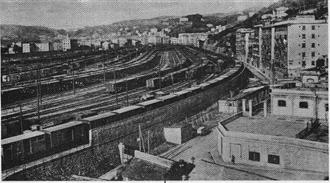

I convogli arrivano al parco (passando sopra via Campasso): un’area sopraelevata, lunga 1200m, larga 180m e capace di ospitare oltre 2000 vagoni, per poi ricongiungersi – strozzando il centro di Certosa - con le linee normali verso i Giovi.

Questa enorme struttura rialzata, costruita nei tempi in cui le ferrovie ed il porto erano in forte espansione (e quindi con caratteri prioritari di ‘ragion di stato’ rispetto anche il piano regolatore del 1879 – aggiornato nel 1887- che programmava tutto diverso per quella zona) condiziona tutta il territorio, tagliando la parte a monte (a cui è rimasto l’antico nome del Campasso), dalla zona a ponente fino al torrente, che cercò nell’industria e nelle case popolari di acquisire una autonoma denominazione senza però più ricongiungersi né riconoscersi nell’antico rione, né raggiungendone uno nuovo proprio.

La strada = sino a metà del 1700, la viabilità era dipendente dalle incostanti bizzarrie del tempo; preferibile quindi per chi arrivava dalla Bocchetta, by-passare la zona salendo dalla Pietra a Belvedere; se non addirittura provenire a mezza costa da Begato; o passare decisamente alti da Granarolo.

Fino al tardo 1700 il collegamento con Rivarolo attraverso il Campasso era appena appena un tracciato ad uso locale, poco idoneo anche per le rare carrozze che collegavano Genova con la Lombardia, ed a uso prevalente del commercio tra l’entroterra fino alla spiaggia (dove poi trovava vero sfogo per la città e la riviera). Solo allora nacquero i primi progetti, mirati a decongestionare il centro del borgo cercando di rettificare il tragitto dal Canto a Rivarolo (lungo una direttrice che da san Martino si sovrappone alla via W.Fillak).

Così divenne la via principale che dal nostro borgo arrivasse a Rivarolo.

Per arrivare più comodamente in carrozza nei propri possedimenti dell’entroterra (in particolare a Cremeno), iniziò in quegli anni l’interesse del doge GB Cambiaso (19 lug.1711--23 dic.1772- discendente di ricca famiglia veronese ascritta alla nobiltà genovese dal 1731, molto colto, commerciante, finanziatore, protettore del Banco di San Giorgio, doge dal 16 apr.1771. Ancora vivente gli fu eretta una statua nel palazzo Ducale, distrutta poi durante il periodo giacobino). Il 3 gennaio 1772 dichiarò pubblica impresa l’apertura di una strada che avrebbe unito Genova al colle della Bocchetta per Gavi eNovi: tracciandola opportunamente più vicino alle falde del colle piuttosto che nel centro della piana allacciandosi alla strada che, di provenienza dalla Porta della Lanterna portava all’abbazia. Su alcuni testi si scrive che iniziò a partire dalla zona della Pietra (si presuppone che in contemporanea abbia fatto migliorare anche la strada che dal borgo arrivava al Campasso, e da esso (la somma delle attuali via Vicenza-via Campasso) alla Pietra; ma nessune parla di questo tratto intermedio).

Iniziati i lavori l’anno dopo, in tre anni l’impresa fu conclusa sino a Campomorone dove fu allacciata alla vecchia strada per la Bocchetta. ed Per non incidere sulle casse della Repubblica, i lavori furono finanziati a proprie personali spese (5 milioni circa). Quindi prima di quella data non esisteva una strada che attraversasse idoneamente il rione e la viabilità era limitata a mulattiere e tracciamenti come possiamo vedere ancor oggi nelle zone di campagna.

Nel 1818, l’Anonimo descrittore di un viaggio, citato sopra, scrive anche: «…comincia l’altro grande stradone alberato sempre lungo la ripa del fiume il quale protratto negli ultimi anni addita da quel punto l’orizzonte del mare per sua ultima meta».

È riconosciuta ufficialmente nel regio decreto del 1857, quale “ stradone del Campasso”; in quell’epoca si staccava da via Vittorio Emanuele (via W.Fillak) come oggi, ma non nel punto attuale: essendo un tutt’uno con l’attuale via Vicenza, iniziava nel punto dove ora inizia quest’ultima (e dove c’era ‘l’osteria del Gay’ che faceva da punto di riferimento ufficiale; anche se per comodità e per conoscenza popolare veniva chiamata ‘la via della Gina’, dalla trattoria omonima ).

Per il Comune, poco prima dell’anno 1900, era ‘via Campasso’.

All’inizio del 1900 fu aperto il nuovo e largo sbocco in via Umberto I, quale è ora; a questo tratto - fino al sottopasso ferroviario - fu dapprima dato il nome di “ via Nuova del Campasso”.

Subito dopo, su proposta fatta alla giunta comunale a fine dell’anno 1900 da parte un Commissario straordinario appositamente nominato, nel 1901 divenne “via Giordano Bruno “, riunendo sotto il nome del frate la via ‘nuova’ (da via UmbertoI al sottopasso) con quella ‘vecchia’ (dal sottopasso al mattatoio fino alla salita Pietra); e nominando diversamente ( via Vicenza) il tratto dal sottopasso al vecchio sbocco nella strada principale).

Quest’ultimo nome rimase praticamente sino all’unione di San Pier d’Arena nella Grande Genova avvenuta ‘per decisione superiore’ con decreto del 14 gen.1926; da allora, per evitare doppioni, la periferia dovette cedere i nomi doppi al centro; ma nell’elenco delle strade comunali pubblicato dal podestà del 1927 la titolazione è ancora invariata.

Fu appunto per altro decreto del podestà, del 19 ago.1935, che si preferì tornare al vecchio nome semplificato, l’attuale.

I TIR : Un lungo terribile ventennio, tra il 1970-90, ricorda questi enormi bestioni. Dove in via Spaventa era una antica fabbrica di ghiaccio, l’edificio venne trasformato in deposito frigorifero per derrate alimentari provenienti dai paesi scandinavi; l’unica via di accesso a questo deposito era questa del Campasso, con percorrenza giornaliera di grossi camion con rimorchio che, per la ristrettezza del passaggio , per anni crearono non poche difficoltà al traffico, sia nella linea di percorso ma soprattutto nei punti in curva e le macchine in sosta. L’unica novità applicata per favorire lo scorrimento dei mastodontici veicoli, fu la demolizione di un ponte che era stato gettato tra il mercato dei polli e la ferrovia. Nel nov.89 un’ordinanza del sindaco Campart ne aveva sospeso il passaggio; ma un ricorso al Tar la annullò ripristinando il passaggio dopo pochi mesi; questo fino al trasferimento in altra zona del deposito stesso. E’ comunque rimasto un tragitto tormentoso, anche ora che essi non passano più .

STRUTTURA: nel primo tratto, da via W.Fillak (da cui inizia) sino all’ex mercato dei polli, è difficoltoso doppio senso viario; poi al momento in cui la strada passa davanti al mercato stesso la viabilità diventa senso unico: A) per proseguire verso Rivarolo occorre passare per via Pellegrini, via Spaventa, rientrare in via Campasso, percorrere la lunga strettoia affiancata alla ferrovia, sino all’incrocio con salita Bersezio.

B) da Rivarolo l’imbocco della strada è vietato (occorre fare il giro da via Fillak). In questa direzione è senso unico viario, il tratto dall’inizio della strettoia al mercato.

Attualmente appartiene a Sampierdarena sino ai civ. 51a e 16; a Rivarolo dopo il 53 e dopo il 24 (da dopo la strettoia).

Sotto la bitumatura, appaiono spesso i masselli di pietra che costituirono il primo selciato stradale.

La strada è servita da pochi negozi concentrati nella zona centrale e che nel tempo hanno innumerevoli volte cambiato proprietari ed uso: da molte rivendite di vino, oggi vediamo solo due bar, un panificio, elettrauto, tabacchino, giornalaio, un vetraio.

È servita sia dall’acquedotto Nicolay che il DeFerrari Galliera

CIVICI

Nel 2007=NERI= dispari dal 1 al 51a (compreso 29a)

pari dal 2 al 16 (compresi 6a-6b-14a)

ROSSI=dispari dal 1 al 147 (compresi 15a-127c-127d-127n-

mancano 73-77-79-87-89

pari dal 2 al 58 (compresi 16a.16b-18a.18b-54a-

58d.58e.58g.58n.58p

Verso la fine del secolo XIX, a cavallo tra 1800 e 1900 vi avevano casa di proprietà : al civ. 1 , la marchesa Passalacqua ved.Negrotto Cambiaso ; al 4 , Rocca Luigi; al 3a , Ballestrero e C ; 5 e 7 , Tuo (eredi e Luigi) ; 6 e 7 , marchese Catterina ; 8, Venzano GB ; 9, Rapallino eredi ; 9a, Demarchi eredi ; 10 e 18 , marchese Piuma ; 10a , fornace e fabbrica mattoni Carosio (nel 1912 è descritta dei f.lli L.A.) ; 11, Sciallero e Carbone ; 12 , Venturini Giovanni ; 13 e 14 , Ricca Tomaso; 14a , cancello di villa Sibilla; 15 e 16, Figari GB; 17 e 19 Degola Matilde.

(tre marchesi, con altrettante ville!)

Nel Pagano/1902 si descrivono le attività commerciali di : Dellepiane Agostino con deposito di birra e fabbrica di acque gassose;---i f.lli Carosio L.A. hanno una fornace di mattoni (a vapore);---

Nel Pagano/1908’ e /1912° risultano operanti nella via la fabbrica a vapore di mattoni e laterizi vari dei f.lli Carosio L.A.’° (vedi 1900 al 10a); e la commissionaria di Clavella Attilio’ al civ.5-1 (nel 1912 trasferita in via Varese).

Il Pagano/40 delimita la strada tra via della Corporazioni e via della Pietra; vi descrive oltre al civ. 2 il macello civico, 4 vinai, 8 commestibili, 4 fruttivendoli ed altrettanti parrucchieri, tre latterie ed eguali carbonai, un bar, una trattoria, merceria, macellaio, tabacchino ecc. Di industrie la SAIF (soc.an.ind.frigorig.); due di lubrificanti: la Clingoil e la Galtesax Oil Company; la Aracne al civ.37 industria delle calze; la CAICCEA industria delle carni.

Nel dopoguerra,

-il Pagano/1950 segnala la presenza di due bar : al 7r di Cavo M.; al 32Ar di Verrua F.;

-furono costruiti nuovi i civ.37a, 47, 47a. 49 (’49), 12 e 37 (’51) , il 28 ed il 51 (’52), il 41 ed il 16 (’53), il 14 (’56), 14a (’57), 6a e 29a (’61), 24a (’69).

demoliti invece i civv. dal 12 al 20 + 37 e 41(nov.1949), il 41 (1951, sinistrato), il 47 e 47a (1961), il 37a (2000);

variati il 51a e 26a (nuove aperture), il 26a (soppresso nel ‘70) ed il 6b (acquisito da un civ.rosso, nel ’72).

Percorrendo la strada attuale da via Fillak, nel palazzo di destra ove è il civ.1, eretto alla fine del 1800 ed i cui fondi furono inizialmente adibiti a stalle, si vede nell’angolo smusso una grossa (m.1x070) immagine di san Martino, nell’atto classico di tagliare il mantello. Quando fu necessario ristrutturare il palazzo nei primi anni dopo il 1990, l’immagine fu rimossa e se non si interessava la popolazione alla fine dei lavori, probabilmente sarebbe andata... perduta; invece il Gazzettino ed il circolo Nicolò Barabino si fecero portavoce per ricuperarla, malgrado sia definita artisticamente modesta e di scarso valore. Non è scritto se il Circolo ha provveduto a far rifare l’immagine o se quella antica è stata oggetto di restauro: la si intravede ben incorniciata, anche se troppo in alto per gli sguardi fuggenti della popolazione frettolosa.

Nell’angolo opposto, a sinistra, una lapide ricorda il fatto che un gruppo di partigiani - tra cui il diciottenne Edoardo Malacchina - residente a Pegli, comandante di un distaccamento partigiano - il 18 apr.1945 (pochi giorni prima della Liberazione), transitando in tram per via delle Corporazioni (via W.Fillak) con altri compagni, vide due soldati dell’esercito tedesco entrare nell’osteria Beccaria, in via Campasso 4r.; decisero di sorprenderli e provocarli, come si voleva al fine e con l’intento di destabilizzare e rendere insicuri sia i poliziotti che gli arroganti occupanti tedeschi; per cui scesero ed entrarono nella fiaschetteria intimando la resa: ma ci fu reazione, e nel conflitto il partigiano, a cui si era inceppata l’arma, rimase gravemente ferito: morì in ospedale. Per la sua temerarietà ed atto giudicato eroico seppur compiuto pochi giorni prima della definitiva resa dei soldati tedeschi, avvenuta sette giorni dopo, fu riconosciuto medaglia di bronzo al V.M.. Una relazione del commissariato di PS della Repubblica di Salò, confermò che rimasero feriti anche un compagno del Malachina - Ferrando Giuseppe - ed il sottufficiale tedesco (maresciallo Hepsadam, colpito al fegato e ad una mano e ricoverato tramite la Croce d’Oro, all’ospedale con prognosi riservata).