CANZIO via

Stefano Canzio

TARGHE:

via

- Stefano Canzio – antica “crosa dei buoi” – già via N.Barabino

angolo p.zza VVeneto

particolare; non più leggibile in basso a sinistra

l’incisione “già via N.Barabino”.

angolo con via san Pier d’Arena

particolare

particolare

QUARTIERE ANTICO:

Canto

da MVinzoni, 1757. In celeste zona

dell’attaule piazza VVeneto; fucsia di piazza NMontano; giallo via NDaste;

rosso via AScaniglia

da MVinzoni, 1757. In celeste zona

dell’attaule piazza VVeneto; fucsia di piazza NMontano; giallo via NDaste;

rosso via AScaniglia

N° IMMATRICOLAZIONE:

2743 CATEGORIA: 2

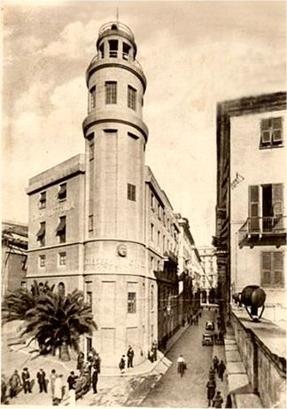

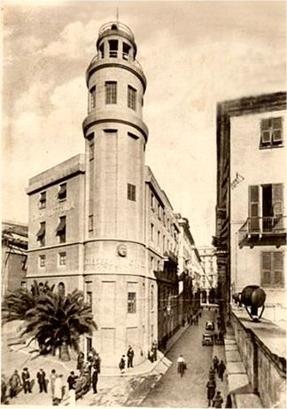

da Pagano/1961

da Pagano/1961

CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 11680

UNITÀ URBANISTICA: 26

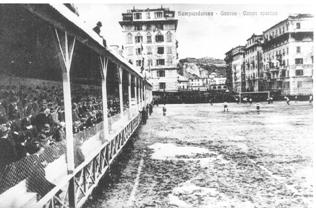

- SAMPIERDARENA

in rosso, via Pacinotti; giallo via

san Pier d’Arena. Da Google Earth 2007

in rosso, via Pacinotti; giallo via

san Pier d’Arena. Da Google Earth 2007

CAP : 16149

PARROCCHIA :

s.Maria della Cella

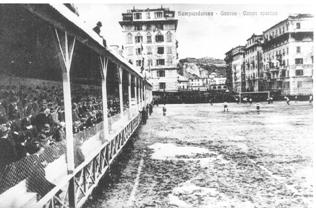

STORIA: la strada è

ubicata nel pieno della ‘zona del Canto’, spiaggia di pescatori e di lavoratori

dell’attracco portuale locale (quelli che

avevano trovato la Madonna, ora esposta in via Bombrini, che dovettero cedere

spazio ai cantieri dell’Ansaldo, che dovettero soccombere all’imperativo del

porto, che oggi sopravvivono spiazzati fuori dell’antico ruolo del rione).

1)

Il primo nome

acquisito dalla strada fu “Crosa dei Buoi” (vedi): come tale è citata nel regio decreto del 1875 quando il

Comune di San Pier d’Arena chiese a Torino l’approvazione per la nomenclatura

delle vie ma titolazione risalente a vari secoli prima, fors’anche al medioevo.

La strada andava diritta, dalla marina a via Mercato (sino al cinfine di

levante del palazzo Centurione-Carpaneto di piazza N.Montano).

Non è dato con sicurezza il perché di questo nome; con la

mentalità di tre-quattrocento anni fa, quando le zone venivano indicate

secondo l’evento od il personaggio più conosciuto dai più, le versioni offerte da vari studiosi i più accreditabili cercano

spiegazione nella presenza di questi animali, le varie ipotesi formulate sono

però inconsistenti: o per trainare carri – i tombarelli (dalla/alla marina- con merci da

caricare/sbacate via nave o con sabbia), o perché di lì passavano per

andare al macello (difficile

perché neanche è tanto pensabile che la popolazione facesse così largo uso di

carne da giustificare un intenso traffico di bestie) o al pascolo (difficile, perché non ne

esistevano ma era zona solo di orti). Assai improbabili anche le

spiegazioni date dagli storici del Gazzettino (11/81), ricalcanti le ipoesi su

descritte: di buoi - avviati al macello del Campasso (in altro numero del giornale, i

macelli sarebbero stati alla Lanterna) attraversanti

mezza città, perché scesi ad uno scalo ferroviario posto alla Crociera (in

altro numero, alla ‘stazione fronteggiante Piazza Omnibus’): assurdo, sia

perché il nome precede di secoli i macelli e la ferrovia; e sia perché appare improbabile

che - anche se ‘a gruppetti’, si facesse fare loro il giro dal Canto (via

Pacinotti), e scendere lungo poi la crosa dai quali prenderebbe il nome, per

attraversare il centro cittadino onde arrivare al Campasso; al limite, fosse

vero, sarebbero passati per via Spataro, o scenderli addirittura nel parco del

Campasso. Per l’altro numero del Gazzettino, “smistati” alla Lanterna, dove

però nessuno cita ci siano mai stati macelli.

Due altre ipotesi

le propongo io: là c’era anticamente una grossa stalla dove non solo si

ospitavano questi animali, ma anche si potevano affittare gli animali per i

lavori più vari (tanti

ne avevano bisogno, il Comune per primo; mica tutti possedevano stalle, bestie

e carri propri); oppure che gli animali c’entrano per nulla e bovi proviene dalle barche

usate per trasporti marittimi.

Alla prima ipotesi, porta vantaggio anche la vicina ‘via

della Catena’, quasi a confermare che da quest’ultima – essendo vicina ad una

casa di signori - non dovevano passare, mentre da quest’altra, si; e,

considerato che a quei tempi tutto il traffico - e con lui tutta la vita del

borgo - si svolgeva via mare, tra i tanti anche l’opera indispensabile e

continua dei minolli nel trasportare la sabbia alle navi A svantaggio, che a

quei tempi i carri erano prevalentemente trainati da muli, più raro da cavalli

e buoi (i quali, più lenti, divenivano anche

facile preda dei tanti invasori a caccia di cibo).

2) la seconda mia

ipotesi deriva da un attento controllo della carta vinzoniana; essa

fa leggere in corrispondenze della strada, la

definizione “crosa dé bovi”. Essa allarga la possibilità sull’etimo della

parola, non intesa ai buoi animali, ma ai bovi

imbarcazioni. Nel campo delle piccole barche a vela latina (oltre i più famosi leudo, pinco,

sciabecco), negli anni del ‘700 (della carta vizoniana e del blocco

inglese in epoca napoleonica) ed ‘800,

era caratterizzato dalla necessità di avere imbarcazioni capaci ma altrettanto veloci

e manovriere: con l’antenna di maestra dritta al centro ed alzata da un

bozzello, lungo 15-20m., portata <40t., carena quasi piana, prua slanciata a

sperone (poi concava), poppa dapprima a specchio (con un prolungamento

dell’impavesata) poi tonda. L’avvento

del motore fece scomparire tale tipo di bastimento. Di un uso, ne cita Ferdinando Casa.

fa leggere in corrispondenze della strada, la

definizione “crosa dé bovi”. Essa allarga la possibilità sull’etimo della

parola, non intesa ai buoi animali, ma ai bovi

imbarcazioni. Nel campo delle piccole barche a vela latina (oltre i più famosi leudo, pinco,

sciabecco), negli anni del ‘700 (della carta vizoniana e del blocco

inglese in epoca napoleonica) ed ‘800,

era caratterizzato dalla necessità di avere imbarcazioni capaci ma altrettanto veloci

e manovriere: con l’antenna di maestra dritta al centro ed alzata da un

bozzello, lungo 15-20m., portata <40t., carena quasi piana, prua slanciata a

sperone (poi concava), poppa dapprima a specchio (con un prolungamento

dell’impavesata) poi tonda. L’avvento

del motore fece scomparire tale tipo di bastimento. Di un uso, ne cita Ferdinando Casa.

Con l’instaurazione della ferrovia (1853) e

dei primi impianti siderurgici o comunque industriali già si iniziava a

delineare quello che poi definitivamente venne riconosciuto nei primi anni del

1900: la destinazione ad un ponente industriale, un entroterra mercantile (per il cimitero, mercato, gasometro era stata scelta la zona della val Bisagno) ed un levante residenziale.

Sino all’apertura di via Vittorio Emanuele (1853),

che dalla Lanterna attraversando il borgo arrivava sino a Rivarolo, la vecchia

‘crosa dei Buoi’ dalla marina arrivava quasi in rettilineo, sino a levante

della villa Carpaneto (in piazza N.Montano). La nuova strada longitudinale,

parallela alla ferrovia, creò la piazza Vittorio Veneto e spezzò in due la

vecchia crosa.

Ancora vivente il pittore N.Barabino (1832-1891), la municipalità decise di

dedicargli una strada; e scelse questa nella sua metà a mare, cambiando

l’antico nome di ‘crosa dei Buoi‘ in via Nicolò Barabino. Lui rifiutò l’onore; ma alla sua morte, fu

riproposto la titolazione e, nel 1910 appare già eseguita e vi appaiono

già presenti civici sino al 14 e 7. Nel 1933 ancora era tale.

Fu deciso infine, negli anni tra il 1933 ed il 1940, di trasferire il

nome del pittore alla ex via C.Colombo

(poi divenuta infine via San Pier d’Arena), e concedere quella in nostra

considerazione al garibaldino S.Canzio.

Curioso ricordo personale di

un abitante in zona: durante il periodo bellico 1940-1945, segnala lo

sbarramento della strada con un muro fatto erigere da parte delle autorità

tedesche e col passaggio limitato ad una porticina posta sul lato a ponente.

Evidente zona di traffico d’armi e dei ‘banditi’ come descritto sotto al civ.7

Il Pagano/40 pone la via tra ’piazza V.Veneto e via N.Barabino’,

con civici da mare a monte: neri e rossi.

Nel 1950 il Pagano cita esistere due osterie: al 10r di Pisterna Romolo

ed al 43r di Rava T.; un bar al 23r di Ramolfo Francesco; nessuna trattorie.

CIVICI

2007

= NERI = da 1 a 7 e da 2 a 12

ROSSI = da 1 a 53

(manca 41) e da 2 a 56

(aggiungi 14A)

=civ.

1r, è la ‘premiata pasticceria Lorenzo Balocco’. Balocco fu un pasticciere venuto da

Cuneo ad abitare di fronte al negozio, subito dopo le docce. L’apice della fama

venne raggiunta il 5 giu.1905 in occasione dell’inaugurazione in piazza del Monastero,

del monumento a Garibaldi: la regina, venuta a Genova e di passaggio in

carrozza davanti alla pasticceria, fu invitata ’al volo’ ad assaggiare gli

amaretti qui prodotti; piaciuti, ne ordinò altre confezioni che il proprietario

si affrettò a regalare all’augusta sovrana. Dopo pochi giorni, il Balocco

ricevette una missiva da corte, che lo autorizzava a fregiarsi del titolo di

‘fornitore della real casa’, degli amaretti da allora ‘della regina’.

Nel Pagano/1911 cita il Balocco, ma alla voce “liquoristi” e

“pasticcieri”, non come “caffettiere”. Nel 1919 e 25 è “caffè-offelleria già

Ballocco (sic) Lorenzo ora Garrone e Reverendito” (ed è preferita, come

principale, l’entrata di via N.Barabino). Quando tra il 1911 e ‘19 cedette

l’attività (non è chiara la successione: si dice andò ad una sua nipote ex

dipendente delle poste che si chiamava Pedemonte C. (confermato nel Pagano) Nel

/1931 si vantava essere la più vecchia nel ramo dei servizi nozze e soirée.

Nel Pagano/33 non risulta più. Ricompare nel /’61 affermando che ha già ceduto

l’esercizio). Altrove si scrive che fu rilevata (probabile in affitto) da

Isnardi, Gambino & Mazza (tra loro soci, i quali nel 1933 risultano fossero

anche in via C.Colombo all’1r).

Tipico, oltre gli amaretti, era il pandolce genovese, da

loro prodotto. Caratteristica l’insegna: in città unica scritta su piastrelle

di ceramica in stile liberty; molto elegante, colorata, raffinata con caratteri

flessuosi, in un fascione posto sopra le vetrine e che anticamente appariva su

ambedue le strade essendo d’angolo (mentre le piastrelle ai bordi della

striscia sono bianche lisce, quelle della linea centrale sono singolarmente

decorate con un ripetuto disegno di una pigna stilizzata, circondata da lunghe

foglie ad ago, di pino).

===civ. 1: una edicola sopra il portone con la

Madonna Immacolata a braccia aperte.

===civ.5: una edicola sopra il portone. Un vetro ed una grata

impediscono un migliore riconoscimento di una Madonna col bimbo in braccio e

due putti sovrastanti.

Al

5r vengono ricodati i fratelli Barazzoni, lattonieri e stagnini negli anni ’30

circa.

===civ.

7: viene descritta l’esistenza di

una galleria, che dai fondi-cantina del palazzo, correva sottoterra parallela

alla strada, sino a via San Pier d’Arena, nata non si sa a quale scopo (sicuramente utilizzata in guerra

come rifugio antiaereo e come via di fuga da alcuni partigiani; ma da secoli

era di interesse anche dei contrabbandieri: la Dogana genovese, si trovò

sempre in accentuate difficoltà a controbattere la piaga del contrabbando sulla

spiaggia: il Ministero delle Finanze il 10 ottobre 1800 approvò una restrizione

delle zone di imbarco e sbarco delle merci nel tratto tra la crosa Larga e dei

Buoi (specie come il vino, carbone e legna); venivano esclusi i pescatori). Caratteristica il sopraportone: due volute

floreali laterali pongono nel centro un leone accucciato sorreggente uno stemma

che ha banda laterale trasversa ed è scalpellato in due direzioni diverse a

significato di differente colore non riproducibile nel marmo (o gesso).

===gli

ultimi civici pari, hanno i balconi delle finestre con belle e lunghe

inferriate che sembrano riportare ad un primitivo unico progetto o proprietario

===45r

negli anni 60 era in attività il fotografo-ottico Massa Italo, tel. 43741

===civ. 47r la farmacia Centrale. Si scrive sia stata rilevata

nel 1880 –quindi già esistente da prima - dal dott. F.Sommariva,

subentrando ad un dottor Delpino Angelo che sappiamo però essere ancora

in attività nell’anno 1889. Il negozio allora, non era sulla strada ma nella

piazza oggi V.Veneto. Infatti quando a questi subentrò il dottor Pizzorni

Giuseppe (che nel

1919, chiamato Pizzorno, divenuto titolare della farmacia chiamata col suo nome

(servizio notturno), era ancora localizzata in piazza Ferrer;

e nel 1933 in piazza Vittorio Veneto, 58).

Nel 1940 appare in via S.Canzio e intestata sempre al Pizzorni quando però

questo farmacista non esiste più nell’albo professionale di quell’anno. A

tutti, subentrò infine la dott.sa Pedemonte Anna.

Catalogata

nell’elenco delle botteghe storiche, si scrive che così arredata sia nata nel

1910, con mobili in stile liberty (credenze con vetrine, bancone in legno,

credenza a ponte con specchi, soffitto con stucchi a cassettoni e rosone

centrale, porta-vetrine-insegna originali. Nonché vasi in vetro, che all’epoca

contenevano le varie preparazioni

===Posti

nella strada, si ricordano antichi e vecchi negozi tipici : i Traverso-Moretto nell’angolo a ponente a mare.

Era cartoleria cancelleria, e loro anche lavoratori vetrai e di

porcellane di produzione propria; gestivano anche commesse per finestre di

interi palazzi, lampadari di Murano e cornici (civ.2r).

Il Traverso, era un attivissimo repubblicano,

divenuto anche consigliere comunale locale: fu uno degli incaricati di andare a

raccogliere a Pisa le spoglie di Mazzini ed accompagnarle a Genova.

Il

ristorante Tamburelli e la trattoria ‘Lisin’ il cui proprietario andava

a pescarsi i pesci personalmente. Un cinema (piccolo, con non più di cento posti e vissuto

poco); vicino ai Danieli famosi per materiali elettrici (civ.14r). Un negozio di tessuti chiamato ‘la città di

Genova’, gestito da Bartolomeo Parodi, e poco dopo il caffè Elvetico (civ.51r) gestito dai fratelli Fossati chiamati popolarmente ‘u

velenu’ l’uno, e ‘a burrasca’ l’altro. La pasticceria Giacometti; le

sorelle Costa (civ.7r) di frutta e

verdura con le primizie; la salumeria fratelli Prato, con specialità la

torta pasqualina e poi credo divenuta Benassi (civ.54);

il Banco di Chiavari (civ39r); droghiere Colosso (civ.42r); gli

idraulici f.lli Barazzone (civ.27);’alla città

di Trieste’ tessuti

(civ.18r);

la lavanderia con l’onnipresente (ancora nel 2003) Argia Semino Morre (lei,

sofferente di bronchite cronica, è sempre in negozio; scherzosamente le si

diceva: forse… è nata li dentro); il tabacchino Grondona (civ.34r) non più aperto dagli anni 2000 perché lui in

pensione; Picchio salumiere (civ 17r), Capriotti

Manlio, costruttore di apparecchi radio e loro accessori come valvole,

amplificatori, dischi, ecc.; nonché ottica, frigoriferi (civ 32r), Rossi ombrelli (civ 56r).

L’elenco non finirebbe più. Ma la memoria

‘vede’ anche un parrucchiere, strumenti

musicali Alberti, calzaturificio, osteria, giornalaio, coltelleria profumeria,

ottica Massa, friggitoria, calzolaio, merceria, trattoria Ratto , cappellaio,

orefice; in cento metri

tutti i servizi: un pre-super market completo!

La strada, dagli anni dopo l’ultimo conflitto mondiale,

ha subito dello spostamento del centro vitale, dalla piazza Vittorio Veneto a

via A.Cantore; e contemporanea agonia commerciale della marina (destinata al

traffico pesante e di scorrimento), subendo un decadimento di movimento e di

interesse, dalla proibizione di sosta dei veicoli.

STRUTTURA: senso

unico veicolare, da piazza Vittorio Veneto a via San Pier d’Arena.

Strada

comunale carrabile, lunga 129,5 metri e larga 4,2, con due marciapiedi larghi

1,5 metri; con 12 bocche dette ‘di lupo’ per parte, per la raccolta di acqua

bianca piovana.

Una

disposizione di fine 1998, ha decretato il divieto di posteggio per tutta la

via, creando all’inizio strada una “strettoia”, obbligata da uno slargo del

marciapiede sormontato da due paletti. Questa pedonalità non ha creato, a mio

avviso, beneficio ai negozi ancora presenti.

le

case a sinistra sono il retro della nostra strada; a destra si intravvede il

palazzo delle Poste. Nel mezzo la casupola e due punte come di un ex cancello;

fa ricordare antiche proprietà nel terreno non conosciute.

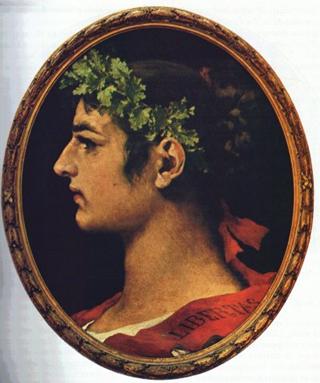

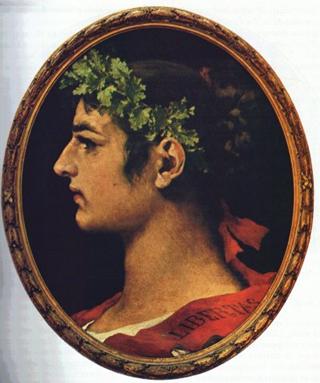

DEDICATA ad una

delle più grandi figure garibaldine. All’indomito militare di non comune

coraggio, divenuto poi uomo politico, ed amministratore attivissimo e

perspicace.

1870 con la moglie Teresita

Garibaldi.

1870 con la moglie Teresita

Garibaldi.

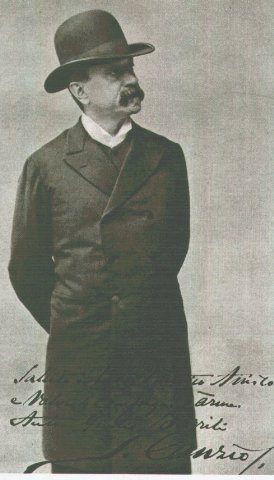

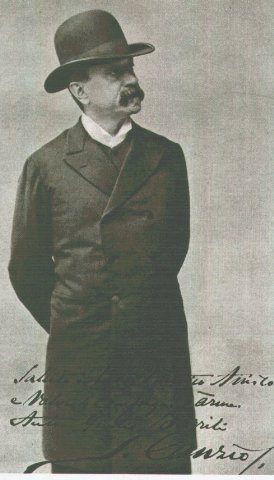

Nato a Genova il 3 genn.1837, da Michele (poliedrico geniale ed arguto personaggio artista:

decoratore, pittore, scultore, architetto ed infine anche impresario. Vedi a

via Daste-villa Scassi) e da Carlotta

Piaggio (figlia di

Martin, grande nostro poeta dialettale).

Cugino, fu Michele Novaro, il musicista del nostro inno nazionale.

Crebbe, indirizzato quindi agli studi artistici, studiando al ginnasio Doria, a

cui sembrava portato per l’ereditata estrosità, senso dell’umorismo ed

irrequietezza comportamentale (come, -costantemente calato sul capo- un personale e caratteristico

cappello a staio di vistosissime proporzioni), e per lo spirito (goliardico, gioviale, estroverso, eccentrico, iperattivo).

Pare però che da giovane ottenesse risultati culturali poco brillanti.

Perché il destino aveva deciso diversamente per lui. Frequentando Antonio Mosto

ed Antonio Burlando (creatori

dei Carabinieri genovesi, sorti dalla società di tiro a segno) a 22 anni si arruolò con loro come soldato semplice

volontario, carabiniere genovese, per la II guerra di Indipendenza. Subito si

distinse, sia a san Fermo (vicino a Como, 27 mag.1859 dove Garibaldi vittorioso poté

annettere il territorio e subordinarlo al governo di Vittorio Emanuele II) ove fu nominato sergente; sia a Varese (dove, assieme a altri 48 volontari

dei Carabinieri Genovesi, compì miracoli di valore respingendo gli austriaci

del gen. Urban: le nuove carabine aprivano vuoti spaventosi nelle fila

addossate dei soldati nemici avanzanti – e quindi facile bersaglio - con

l’inquadramento dell’epoca napoleonica).

L’anno dopo, partecipò all’organizzazione, e partì con i Mille (con l’impegno di corrispondere al

giornale mazziniano genovese “Movimento” le notizie della spedizione). Combatté fino a Palermo, ove meritò i gradi di

ufficiale (tenente), ma dove fu ferito da una fuclata alla clavicola sinistra

nella conquista del Ponte dell’Ammiraglio e fu sottratto al fuoco nemico da un

carabiniere genovese – Pietro Damele di DianoCastello- che rimase pue egli

ferito. Per questa - da lui definita - ‘potentissima frustata’ poté raggiungere

i suoi soldati quando essi già erano giunti in Calabria; in tempo però per il

Volturno, ove per meriti sul campo, fu

nominato capitano e per entrare in Napoli a settembre con Garibaldi.

Dopo Teano, seguì fedelmente il suo comandante, quando questi si ritirò a

Caprera; qui conobbe la diciasettenne (Badinelli scrive 16enne) Teresita - figlia

del generale e di Anita -: «dunque voi amate la mia Teresina? Ebbene, sia

vostra sposa. Nessuno meglio di voi è degno di lei...».

Così,

lui ventiquattrenne, si sposò il 25.5.1861, celebrante il parroco della

Maddalena.

Divenuto genero di Garibaldi, ancor più si sentì fedele braccio destro e

luogotenente (succedendo

nell’incarico a Francesco Anzani).

Irrequieto come l’ Eroe, lo seguì a Sarnico; ad Aspromonte (’62); a Bezzecca (3.a

guerra d’Indipendenza, ove meritò i gradi di maggiore, tant’è che venne

chiamato ‘il vincitore di Bezzecca’, per aver ripreso la città al nemico; ed

una medaglia d’oro al VM la cui motivazione dice : “nel momento in cui i nostri, sopraffatti dal numero dei nemici

piegavano in ritirata, egli raccogliendo intorno a sé parecchi ufficiali,

diresse l’azione, animò coll’esempio e, ordinato da ultimo l’attacco alla

baionetta, contribuì specialmente all’esito fortunato della giornata. Bezzecca

26 luglio 1866”).

Nel ’67, riuscì a far evadere Garibaldi da Caprera con il suo “beccaccino”:

impresa quasi da romanzo e che richiese invece audacia e freddo calcolo per

sfuggire il blocco navale della marina piemontese. Riorganizzati, partirono - suocero

e genero, e lui nel vestito con i rendigote ed il bislacco cilindro - per la

battaglia di Mentana (1867 ove meritò i gradi di colonnello), nello scontro

salvò pure la vita a Garibaldi calcandogli sul capo il suo cilindro ed

impedendo che i francesi, armati di carabine a ripetizione (i famosi

chassepots’), lo riconoscessero e lo prendessero di mira.

Nell’anno 1870, a fronte dell’apparente sociale

tranquillità, per i patrioti repubblicani erano invece tempi di persecuzione

fino all’odio per la loro avversione ai Savoia e l’insaziabile sete di Patria

unita: perquisizioni e stretto regime poliziesco erano all’ordine del giorno.

Il 23 marzo, Mazzini arrivò a Genova da Lugano e, all’ultimo piano del civico 6

di via san Luca, si fermò a parlare con il comitato rivoluzionario (comprendente oltre A.Mosto, altri otto ed il Canzio;

appreso il fallimento dei moti di Pavia e Piacenza, stigmatizzò la prosecuzione

dell’agitazione e l’impegno di ‘o Roma, o morte’). Bloccato così da

questo primario impegno, con i volontari italiani inquadrati nella I e V

brigata, andò a combattere in Francia nella guerra franco-prussiana, coprendosi

di gloria in ogni battaglia (a Présnois caricò

il tedesco sul fianco sinistro sbaragliandolo; personalmente si distinse perché

condusse l’attacco e la carica dei “chasseurs à cheval” che aveva racimolato,

seguiti dai suoi fanti, con la solita stranezza di non vestire la divisa ma

la palandrana rendigote e sul capo il cilindro, senza armi ma solo con un

frustino in mano. A Talant, ove resse per dieci ore di seguito ad un

cannoneggiamento dell’artiglieria tedesca e poi infine avendone ragione. Al

castello di Pouilly dove in gara con i

“franc-tireur” di Ricciotti riconquistò per tre volte la posizione finché

costrinse il nemico alla fuga. Ed a Digione (qui, trentaquattrenne, fu nominato

generale sul campo perché concluse per tutti la battaglia che durava da tre

giorni, con una carica risolutrice della prima brigata; con i soldati di

Ricciotti conquistò l’unica bandiera che in quella guerra si riuscì a togliere

al nemico. Nel monumento a Garibaldi eretto in questa città, il suo nome è

scolpito sul piedistallo)). Il diario dell’impresa è custodito

all’Istituto Mazziniano. Con questa

campagna francese, si concluse pure il ciclo delle nostre guerre di

Indipendenza.

Ritiratosi

allora a vita civile, venne ad abitare in via Assarotti, 31 (ove è apposta una lapide

“nell’ottobre MDCCCLXXX/ fu ospite in questa casa/ presso la figlia Teresita/

Giusepper Garibaldi”; La lapide fu rifatta nel 1948 perché andata distrutta

durante il regime fascista, aggiungendo pertanto “Il Comune di Genova/ in

memoria / MCMXLVIII”). Grazioso episodio

di questo soggiorno è raccontato da Maria Vietz sul Bollettino della A

Compagna: sua nonna, era a servizio dei coniugi Canzio; un giorno a tavola

Stefano notò un piatto non ben lavato ed altezzosamente chiese che lo

cambiassero. Il cuoco in cucina ci sputò sopra e dopo averlo asciugato lo fece

riportare a tavola ottenendo l’approvazione del padrone.

L’usuale

bellicoso guerriero non si sottrasse al nuovo tipo di combattimento. Avversando

i falsi reduci ‘che potevano vantare solo la cicatrice...ombellicale’ o ‘la

campagna...in villa a san Cipriano’ proseguì però la sua lotta repubblicana in

forma alquanto diversa: accettò l’impegno in politica non schierato da una

parte ma affrontando tutti i problemi che a suo personale avviso si

presentavano da risolvere. Nel 1872 fu incaricato da Garibaldi con un

telegramma di rappresentarlo ai funerali di Mazzini (morto a Pisa il 10 marzo), portando alta la bandiera dei Mille (era stata confezionata dalle donne di Napoli nel 1860 e

consegnata in custodia al Comune di Genova l’anno dopo). Capitanò i moti popolari genovesi, per cui fu anche arrestato e

condotto nelle carceri di sant’Andrea con l’accusa di ‘attività sovversiva’ (Durante la commemorazione mazziniana

del 10 marzo 1879, avvenne un conflitto a fuoco tra la polizia ed alcuni

esaltati repubblicani: subì un processo e fu condannato ad un anno di carcere,

ridotto a tre mesi dalla Corte d’Appello; così fu arrestato nella sua casa e

tradotto in sant’Andrea. Garibaldi, seppur invalido per l’artrite, cercò di

venire a Genova ma cercarono di impedirglielo anteponendo intoppi burocratici

imposti dal governo; allora, col solito cipiglio arrivò in lettiga ed inaspettato

via mare il 4 ott.1880: col prestigio del suo nome e la deferenza di tutta la

popolazione accorsa, ottenne per il genero una amnistia e la scarcerazione.

Destino volle che Garibaldi in quei giorni concitati, conobbe la giovane

Francesca Armosino nutrice dei nipoti: se la portò a Caprera per sposarsi la

terza volta, non senza una certa avversione della figla).

Nel 1884 ricevette un’altra medaglia d’oro al

valore civile, per l’opera attiva

durante l’epidemia di colera.

Due figli del Canzio nel giu 1885 furono giudicati colpevoli assieme ad altri

per aver picchiato a morte un operaio cattolico durante una sfilata religiosa; la pena (mitissima, non superando

tre mesi e sei giorni di carcere) fu interpretata quale frutto della sottile

campagna di odio verso la Chiesa (a Genova era arcivescovo mons.Magnasco; papa

era Leone XIII) e comunque anticlericale da parte del governo sabaudo con

pretta vocazione laicista. Il commento cattolico fu “i figli d’un padre della

patria non potevano che finire nelle patrie galere”. Uno dei due, di nome Michele divenne insigne

architetto, e partecipò all’ornamento della villa Scassi e del Municipio

locale.

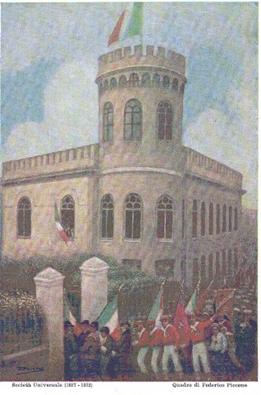

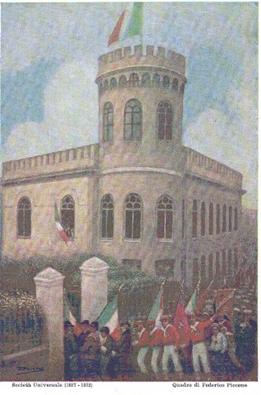

Fu eletto deputato nel 1891, ma il 4 lug.1903 rinunciò all’impeno romano

preferendo la carica di Presidente del neonato Consorzio Autonomo del Porto di

Genova (vedi disegno si ‘san Teodoro pag.35-dice agosto-). Con questo incarico

di comando - allora chiamato anche ‘sommo magistrato del porto’ oppure

‘generale’ - il Canzio guidò per primo il CAP con la solita identica carica

impetuosa ma aggiungendo oculata capacità, alta responsabilità e squisito senso

tattico. Si scrive che di fronte alla minaccia di una rivolta sulle banchine

dovuta alle sue prime decisioni, esclamò «vogliono il

sangue?

ottimamente, da un bel pezzo non ne vedevo scorrere». Il porto era arretrato

rispetto le nuove regole internazionali sia per gli imprenditori, sia sui moli

che sulle navi (da vela a motore; da legno a ferro). Riuscì così, malgrado vive

opposizioni ed aspre contrarietà, a imporre una legalità basata sul potere di

un ente autonomo che se rappresentava lo Stato, non doveva rendergliene conto;

uno stato nello stato: palazzo s.Giorgio amministra il territorio, stabilisce

le leggi, codifica il lavoro delle categorie con piena giurisdizione, senza

controlli superiori. Per primo, si fece

riassegnare il palazzo del Banco in cui stagnavano – per mancanza di soldi - i

lavori di restauro guidati da D’Andrade; e si fece carico del completo

prosieguo dei lavori.

Su sua richiesta furono apportate solo queste modifiche: inversione di

orientamento dell’edificio con apertura dell’ingresso sulla facciata a mare, e

costruzione ex novo del relativo scalone interno che porta alla Sala delle

Compere e commissione al pittore Lodovico Pogliaghi di ridipingere le facciate

deteriorate (dapprima eseguì un bozzetto, dopo che due pittori Ferdinando

Bialetti e Gaetano Cresseri avevano fatto studi sui graffiti e sulle cromie

rimaste) e nel 1913 completò l’opera.

Poi,

riuscì a coordinare amministrativamente categorie di lavoratori incolti ma

eccitabili e fortemente coalizzati in interessi settoriali, a modificare leggi

eccessivamente burocratizzate in materia di navigazione di trasporti, di scambi

ormai internazionalizzati e non ultimo di programmare nuovi impianti,

consorziare i servizi basilari e sollecitare i grandi lavori.

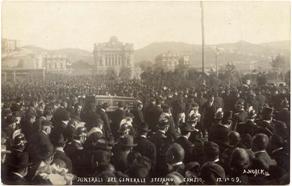

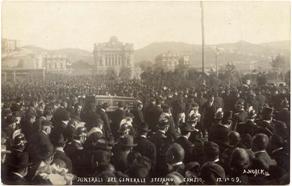

Signorilmente povero, in corso Magenta ove era andato ad abitare, morì il 13

genn. 1909 per polmonite poco prima delle ore 23,15 (per altri la data di morte è il 14

gennaio, forse giustificati dalla tardissima ora del decesso; per altri è

addirittura il 29 luglio; la malattia – pare una polmonite - fu contratta per essersi buttato in mare per soccorrere un portuale

durante un incendio sulle calate. Gli successe interinalmente il

vicepresidente comm. Natale Romairone (dal 15 genn. al 18 aprile 1909 quando

fu eletto l’ing. grande uff. prof. Nino Ronco, già rappresentante il Comune di

SanPierd’Arena in seno all’Assemblea Generale).

Fu sepolto nel Famedio di Staglieno (Pantheon, t.LXX). La lapide dice “Stefano

Canzio / 1837-1909 // fiera tempra di soldato / come Nino Bixio / ebbe di

Garibaldi l’affetto / e ne impalmò la figlia // opposto per indole al genitore

Michele / la sua vita fu tutta una battaglia / illuminata da passione di Patria

/ combattuta dovunque / il nome d’Italia / splendesse sui labari / e sulle

speranze”.

Dolcino riferisce di una pubblicazione che fa del Canzio un appartenente alla

massoneria genovese, in una delle logge del Grande Oriente d’Italia.

Nel 1904 un curioso episodio riguarda il cerimoniale navale: ospite come

presidente del CAP sulla nave francese Jena, non fu salutato con le dovute

salve di cannone; dalle rimostranze consolari ottenne, ad una successiva visita,

che l’ammiraglio Barnaud ne ordinasse 13 in suo onore, come dovuto.

In particolare per noi, l’evento più eclatante del suo ultimo impegno avvenne

il 25 ottobre 1905 quando con grandiosa solennità (presenti i reali d’Italia, e le squadre navali

italiana, francese, inglese, americana e germanica) venne

calata in mare la prima pietra della grande diga esterna foranea (che sarà lunga 1700m.: un enorme macigno di 40t. tratto dalla cava

della Chiappella con scolpita in rosso la data) a difesa del nuovo bacino del

Faro riservato al movimento del carbone (o della Lanterna; ma che all’epoca, l’Assemblea del

Consorzio aveva assegnato il titolo ‘bacino Vittorio Emanuele III’) che poi sarà inizio della diga verso

SanPierd’Arena. I lavori avranno corso regolare dal 1906 secondo il progetto

dell’ing. Inglese, poi modificato.

Mentre l’opera più grande è l’aver dato con intuito geniale il primo serio

ordinamento al lavoro operaio nel porto superando le più vive ed aspre

opposizioni. Il regolamento ripartiva i lavoratori in categorie (merci varie, carbone, ecc ...); a loro volta suddivise in compagnie (ad esempio, i carbonieri erano a

loro volta suddivisi in facchini, scaricatori, pesatori, ricevitori); all’interno di ogni compagnia, i portuali potevano

costituire cooperative di lavoro per strappare via via l’esclusiva delle operazioni

di carico e scarico.

Gli è dedicata una calata nel porto.

BIBLIOGRAFIA

-Archivio

Storico Comunale Toponomastica - scheda 810

-A.sconosciuto-Guida

del porto di Genova-Pagano.1954-pag.28

-AA.VV.Annuario-guida

archidiocesi-ed./94-pag.390---ed./02-pag-427

-AA.VV.-Enciclopedia

dei liguri illustri-Erga.1970-pag.509

-AA.VV.-Guida

alle botteghe storiche.FeFerrari.2002- pag.128

-AA.VV.-1886-1986Oltre

un secolo di Liguria-SecoloXIX.1996-pag.144

-AA.VV.-Novant’anni

con “il Lavoro”-Basile.1993-pag.13

-AA.VV.-Pozzi

E-a G.Mazzini,inaugurandosi…-Sordomuti.1882-pag.105

-Bertuzzi

L.-Tra i Mille...e non solo...-La Berio n.2/2010-pag.83

-Cabona

D-Palazzo sGiorgio-internet- //B:\genova/sangiorgio.htm|

-Carozzi

& D’Aste-Il Secolo XIX quotidiano del 11.02.03

-Casa

Ferdinando-Ponente ligure-Finalpia 1959-pag.52

-CuneoM&GPSicardi-Vocab.parlate lig.-lessici

spec.2-II-ConsultaLig.1997-pag 105

-Dolcino

M.-I misteri di Genova-Pirella.1976-pag.50

-Dolcino

M.-Storie di Genova-Frilli.2003-pag.75

-Festa

C.-Guida del porto di Genova-Luzzatti.1922-pag.42.110.

-Gazzettino

S : 4/74.6 + 6/80.3 + 9/80.7 + 11/81. + 1/84.13 + 7/92.6 +

-Genova-

Rivista municipale : 4/37.30 +

-Lamponi

M.-Sampierdarena-LibroPiù.2002- pag.101

-Massobrio

A.-Storia della Chiesa a Genova-DeFerrari.1999-pag.99

-Millefiore.Sborgi-Un’idea

di città-CentroCivico SPdA-1986-pag.72.105 --Morabito.Costa-Universo della

solidarietà-Priamar.1995-pag.182

-Novella

P.-Le strade di Genova-Manoscritto Bibl.Berio.1900-30-pag.18.9

-Pagano

edizione/33-pag.245—ed./40-pag.232---/61-pag.125

-Pastorino.Vigliero-Dizionario

delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-p.311 foto

-Poleggi

E. &C-Atlante di Genova-Marsilio.1995- tav.33-34

-Terrile

Vietz M.-Racconto di mia nonna- Bollettino ACompagna-3/2010

CANZIO piazza Stefano Canzio

Il lavoro di Novella, riferito

alle prime decadi del 1900 cita esistere allora, la “Nicolò Barabino (via), da

via Cristoforo Colombo (già via Buoi)” , ed una “Stefano Canzio (piazza), da

via Cristoforo Colombo“.

Dopo il 1910 all’elenco delle

vie edito dal Comune fu aggiunto a mano: “piazza Stefano Canzio, di fronte al

Casotto del Dazio centrale, con civico 2“.

Nel 1927 intestata al patriota

ufficialmente c’era ancora solo la piazza.

Il Pagano del 1933 conferma

che a quella data, l’attuale via S.Canzio

si chiamava ancora via N.Barabino; e che la “piazza S.Canzio” era ‘da via

C.Colombo al mare’, che aveva un civ. 2; ed era di 3.a categoria. Purtroppo

non è intuibile a quale slargo si riferisca, solo che il dazio era a ponente

del baraccone del sale.

Per delibera del podestà, del

19 ago.1935, la piazza fu cancellata ed inglobata in via N.Barabino (via San Pier d’Arena dal 1954).

BIBLIOGRAFIA

-Archivio Storico Comunale

-Archivio S.Comunale

Toponomastica - scheda 811

-DeLandolina GB – Sampierdarena-

Rinascenza .1922 – pag.35

-Novella P.-Le strade di

Genova-Manoscritto bibl.Berio.1900-30-p.18.19

-Pagano ediz./1933-pag.245

CAPELLO via Vincenzo

Capello

TARGA: via - Vincenzo

Capello – 1856 – 1920

QUARTIERE ANTICO: san

Martino

Non descritta la zona nella carta del Vinzoni, 1757.

N° IMMATRICOLAZIONE:

2744 CATEGORIA: 2

da Pagano 1967-8

da Pagano 1967-8

CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 11720

UNITÀ URBANISTICA: 24

– CAMPASSO

da Google Earth 2007

da Google Earth 2007

CAP: 16151

PARROCCHIA:

s.G.Bosco

STORIA: posta in

piena zona dell’antica Piazza d’Armi,

nacque con la costruzione di via Porro e delle sue case per i ferrovieri; per

iniziativa delle FF.SS.; ed in quanto privata, inizialmente non sottoposta a

scelte comunali.

Infatti,

la Guida Pagano/33, la cita “privata, da via UmbertoI (via W.Fillak) al torrente

Polcevera“, senza civici. Anche la scheda 813 della toponomastica e la guida

Pagano/61 la pongono tra via W.Fillak e via Argine del Polcevera, con due civv.

rossi.

A

quel tempo quindi comprendeva il sottopasso della ferrovia, oggi chiuso

al pubblico perché privato delle ferrovie; fino a dopo l’ultima guerra mondiale

era aperto e transitabile; durante l’evento bellico una bomba esplosa troppo

vicino, uccise due operai ivi corsi per ripararsi dal bombardamento. Nel

Pagano/67, dalla cartina si vede il tracciato di questo sottopasso, che andava

a sbucare in via Argine del Polcevera a livello del civ. 4A-B; dalla stessa

cartina si rileva che allo sbocco c’era anche un civ. 1; e, di fronte, un

altro civico definito A (ma forse anch’esso 4A)

CIVICI

Numerazione

senza rossi e neri. Dal 2 al 92 (compreso 2b)

(mancano 8 e 78)

===civv. 2 e 4, furono eretti nel 1970 sul

sedime di altri palazzi demoliti in quello stesso anno.

===il

2B fu assegnato nel 1985 ad una

porta allora senza numero.

I

civv. pari dal 10 al 92 furono assegnati negli anni 1995-98 all’edificio

industriale ristrutturato.

STRUTTURA: strada

chiusa, doppio senso veicolare, da via W.Fillak, ad un sottopasso (chiuso

dalle FF.SS.) sotto il muraglione della ferrovia.

A

metà, dalla destra, si stacca verso nord via E.Porro.

Non

ha negozi.

Appare

servita da ambedue gli acquedotti cittadini (Nicolay, De Ferrari G.)

DEDICATA al primo

Capo compartimentale delle FF. SS., quando nel 1905 fu instaurato questo

ufficio. Era in atto di programmazione l’esecuzione e riempimento del vasto

parco ferroviario del Campasso, entrato in funzione l’anno dopo. Ed a lui,

assieme al Porro, ambedue probabilmente con la laurea in ingegneria, si deve

anche la progettazione e realizzazione delle case per i ferrovieri erette nella

zona (da ciò, la targa probabilmente imposta dalle Ferrovie stesse).

Lamponi relaziona di una lettera del Capello datata 13 ottobre 1907 che

ringrazia la P.A.Croce d’Oro per l’intervento in un incidente avvenuto nella

stazione ferroviaria, e che premiò allegando la ragguardevole cifra per allora,

di 150 lire.

Viene citato un ‘sig. Cappello’ (in alcuni testi, con 2

‘p’) in quanto che, il giovedi 17.XII.1931, fu inaugurato un refettorio

dell’ONMI (opera nazionale maternità e infanzia) in uno splendido antico

palazzo di via Bosco, messo a disposizione dal proprietario, il quale - oltre a

questa concessione - si è sottoscritto a versare annualmente 8mila lire per

sostenere il centro. Il palazzo era munito di uno scalone marmoreo e ricco di

vasti ed ariosi saloni affrescati e decorati con sobrietà e buon gusto. Si

tratta ovviamente della villa del XVI secolo, che nella pianta vinzoniana del

1757 apparteneva a GioGiacomo Grimaldi; poi divenne dei Cristofoli; fino a

passare in mano agli inizi del 1900 a questo Capello (con una ‘p’, da ‘le ville

del genovesato’) che nel 1937 – Dio lo perdoni - la fece distruggere perché in

stato avanzato di degrado.

Ma per il Pagano/33 a San Pier d’Arena unico ‘costruzioni

edili’ era Capello Filippo, sito qui in via Pastrengo (mentre a Genova ne

esiste un altro, Giuseppe, in v.Rovare).

Citato da tutte le enciclopedie (E. S.; E. M.; E.

Treccani; internet) si trova solo un omonimo, generale del mare, veneziano del

XVI secolo , che partecipò (nel 1538) alla campagna guidata da Andrea Doria,

contro lo strapotere navale del turco Barbarossa.

BIBLIOGRAFIA

-Archivio

Storico Comunale della Toponomastica - scheda 813

-AA.VV.-Annuario-guida

archidiocesi- ed./94-pag.390---ed./02-pag.427

-AA.VV.-Le

ville del genovesato-Valenti.1984-pag.106

-Genova

Rivista municipale : 1/32.84

-Pagano

edizione/1933 pag. 245---ed.1961-pag. 125

-Poleggi

E. &C-Atlante di Genova-Marsilio.1995-tav.10

non

citato da Encicl.Motta e Sonzogno; Novella; Liguri illustri

CARDUCCI via

Giosuè Carducci

Attualmente questa titolazione

non è più a San Pier d’Arena. É a Genova, parallela a via XX Settembre, in

Portoria.

Corrisponde al primo nome

dell’attuale via Antonio Cantore.

Prima di aprire il tracciato,

la zona era pressoché tutta ad orti o giardini. Furono necessari espropri di

terreno più o meno coatti, demolizioni di alcuni stabili; ma soprattutto

sacrificare con noncurante spregio e lucroso vantaggio di alcuni, tutte le

ville della zona che risultano oggi collocate in maniera snaturata (soprattutti

villa Scassi di cui si ammira il retro del palazzo, e la villa Spinola

soffocata dai palazzi eretti attorno) ed alcune addirittura successivamente

abbattute a favore della nuova edilizia con i portici.

Fu ideata come quarta grande

arteria longitudinale, e programmata perché divenisse la più ampia, comoda ed

importante per la città di San Pier d’Arena.

Il primo piano regolatore, che

porta la data del 1899, prevedeva l’apertura di una grossa ‘nuova

strada di comunicazione tra Genova e Sampierdarena’. Ma tutto rimase nei

progetti. Ed ancor quando poi fu aperta via

di Francia, riemerse il bisogno di un’altra grande arteria centrale da

porsi parallela a via Vittorio Emanuele (via G.Buranello); ma il progetto rimase fermo perché si doveva

o passare sotto la collina di san Benigno, o abbatterla. Comunque, fu tracciato

il tragitto e le caratteristiche: doveva avere ‘24 m. di larghezza, e misurare

2070 m da DiNegro al Ponte’. Dal 1910, prima ancora che il piano stesso

- rivisto più volte - diventasse definitivo, alcuni imprenditori iniziarono a

costruire palazzi (il Pagano 1912 inserisce nuova, la farmacia, di Anselmo)

seppur lasciando adeguato spazio per la strada, la quale, con le case prese

forma: così nell’elenco delle vie edito dal Comune nel 1910 si legge aggiunto

posteriormente a mano “Giosuè Carducci (via) grande arteria tendente al taglio

di S.Benigno”.

Queste iniziative corrisposero

quindi solo alla prima parte di levante della lunga arteria; infatti, il primo

tratto costruito anteguerra (del 1915-18): fu di 125 metri, racchiuso

tra la villa Spinola (vedi in foto Carducci1 parte del

parco ancora esistente) e vico

Imperiale di fianco-est alla villa Scassi (via Malinverni), delimitato a ponente dal campo sportivo (posto retro la villa Scassi); ed a lui fu

ufficialmente affidato il nome di ‘via Giosuè Carducci’.

il

taglio in prossimità della camionale la villetta, prima a

destra, potrebbe essere la

residenza dei DeAndreis

Il campo

sportivo Dapprima non esisteva un

vero e proprio campo specifico: chi voleva giocare doveva arrangiarsi a cercare

spazi nei prati, disponibili ai primi che arrivavano, e contendendoseli con i

tamburellisti (allora per la maggiore in quanto lo sport più seguito ed i

nostri atleti campioni d’Italia:quindi sportivi seriosi); con gli studenti

degli istituti viciniori in cerca di una partitella; con i giocatori della lippa;

con i militi della Croce d’Oro in necessità di esercitazioni; ecc.

Di

tali campetti restano famosi quelli nella Piazza Galoppini (vedi); nella

zona della Fornace (vedi); ed in Piazza

d’Armi (vedi) ed alla Marina.

Il

primo aperto con velleità specifiche fu nel 1919 il “campo delle monache”, ospitate in palazzo Spinola e quindi posto nei

giardini, nel retro della villa, ove oggi scorre via Cantore (il progetto della

strada era appena stato varato e si attendeva la messa in opera: cosicché fu

vissuto per un solo anno, quando iniziarono a costruire i primi palazzi della

via G.Carducci (vedi); tanto bastante però perché fosse anche sede di

allenamento per i nove (su venti in totale) atleti della Ginnastica

Sampierdarenese facenti parte della Nazionale Italiana prossima a partire per

le Olimpiadi di Anversa –1920 -; ebbero anche il tempo di comporre un saggio

ginnico dimostrativo).

Più

perfezionato, quello aperto nel retro di villa

Scassi, spianato nel 1920

dall’impresa Stura e che andò a sostituire il precedente provvisorio campo in

considerazione del grosso ‘boom’ che aveva ottenuto la nuova disciplina

sportiva nell’attenzione del pubblico. Anche qui lo spazio era assai limitato,

tanto da offrire la battuta di essere chiamato ‘scatola da pillole’ (definizione

del giornalista Carlo Bergoglio); epperò regolamentare per giocare a 11. Era

limitato dalla facciata posteriore della villa, dai rialzi dei giardini, dal

muro delle Franzoniane e a levante dai ‘palazzi nuovi’. I giocatori, tutti

‘nostrani’ dilettanti, chiamati quindi per nome, richiamavano folto pubblico

divenendo centro di attrazione per le signore civettuole, madri o fidanzate dei

giocatori.

Nel Pagano 1920 al

civ.2 si era già insediato il demolitore di navi Bertorello G.B. (c’era ancora

nel 1925), tel.5584.

già

‘staccata’ la villa Scassi dai suoi giardini da tagliare la proprietà

delle Franzoniane

in

fondo alla strada il muro di cinta delle Franzoniane

Nell’aprile1925

l’Ufficio Tecnico del comune di San Pier d’Arena diretto dall’ing. Luigi

Connio, elaborò un ennesimo Piano in cui si prevedevano tre strade principali

(quella a mare; una centrale: via Carducci (per

essa, il Pagano1925 segnala al civ.50 Profumo Cesare ha merceria, fabbrica di calze, commercia ingrosso

maglierie e chincaglierie;--- senza preciare il civico: la “Farmacia Internazionale”; evidente primo nome

della attuale “Cantore”); ed un’altra a monte mai realizzata). Ma con

l’annessione del 1926, tutto venne bloccato per essere ridiscusso e

riesaminato (l’ing.L.Connio venne trasferito a

Genova, mantenendo l’incarico di seguire i lavori). Comunque la “via

G.Carducci”, l’anno dopo appare nell’elenco ufficiale del Comune, ma presente

sia a S.P.d’Arena che a Rivarolo ed in Centro. Nell’ott. 1928, trasferito

il campo sportivo, il giorno 28 fu inaugurato l’allungamento verso ponente di

altri 100 metri. In contemporanea furono restaurati i giardini di villa Scassi

e concessa l’edificazione di due palazzi con i porticati.

Nell’anno 1930 (VIII

dell’era fascista) fu aperto in gran fretta il

tronco genovese dalla Chiappella (da via Milano) fino al tratto già fatto nel 1910 (essendo prossima l’inaugurazione della camionale

che altrimenti non avrebbe trovato sfogo verso Genova; il Prefetto decretò

l’espropriazione urgente delle proprietà, per 420 metri a partire dall’incrocio

della via Chiesa delle

Grazie, seguendo il progetto dell’ing.

Connio e con una spesa di 1,2 milioni di lire; fu appaltata all’impresa

Ferdinando Savio, mediante trattativa privata, essendo andata deserta la gara

d’appalto per l’aggiudicazione): mediante comoda curva, si risaliva al

piazzale della camionale e da lì la strada fu allacciata alla via G.Carducci (a ponente ancora ferma al confine ovest della villa

Scassi) a tutto il tratto fu fatto assumere lo stesso nome anche se già

era in programma di cambiarlo. Fu con questi lavori quindi, che avvenne il

taglio trasversale di ‘via san Bartolomeo’, la cui parte a monte divenne via san Bartolomeo del Fossato; e che il

palazzo (che nel 1961 ospitava l’impresa edile Stura & figli ed alcune aziende di

autotrasporti, e che invece ora ospita un grosso centro di vernici e

tappezzerie) che ha il portone aperto sulla direttrice di quella antica

strada (il portone si offre infatti a ponente)-

divenne l’8E di via A.Cantore.

Nell’anno 1931, sempre

sotto la direzione dell’ing. Luigi Connio, si aggiunsero altri 252 metri, sino

alle Franzoniane con i previsti palazzi solo muniti di portici ed alti non

sopra i sette piani (furono scavati 11.000 mc di terra; corrette le fognature

ed i rivi; costruita la scala per ascendere salita san Barborino; chiusura di

parte della proprietà Franzoniane con cancellata (impresa

Aldo Casadei in cambio di terreno ceduto dalle suore il 15.XII.29 ed accettato

dal Comune in data 6 mar.1930).

“nuovi

palazzi” foto Pasteris,

1937

Nell’agosto 1932 fu

prevista una spesa di 287mila lire per aggiungere facilmente in 4 mesi e con

l’opera di 20 operai, altri 25 metri – espropriati da una proprietà Dellepian e-,

per arrivare così presso la salita Salvator

Rosa davanti al primo complesso ostacolo costituito da un caseggiato di

via G.Masnata che dovette essere svuotato e poi completamente abbattuto.

L’operazione appaltata nel febbraio 1933, previde una spesa di

2milioni50mila lire e l’impiego da 70 a 90 operai per 12 mesi.

Man mano che la nuova strada

si allungava, conservava sempre il nome del letterato; infatti il Pagano/33

pone ‘via G.Carducci’:“ da via regio Istituto Tecnico a via N.Daste”,

cioè: dalla scalette che scendono alla villa Spinola, al punto di incrocio con

via Daste dove si erano già inserite le strade adiacenti (Mameli e Rela) e dove

era l’ultimo ostacolo da abbattere, l’Oratorio. Il

Pagano-1933 cita al civ. 144 r il tappezziere Caorsi Giovanni.

Vengono

descritti al civ. 5 un panificio; la presenza dell’attuale farmacia Cantore, a quel tempo ‘farmacia Chiappori’, ma già del dr.

Saglietto Francesco; al civ.47r una sede dell’azienda autonoma Annonaria per la

vendita di generi alimentari a prezzo minimo.

Classificata

la strada , di 3.a categoria. Contati i civv. a partire dal 10 al 40 e dal

13 al 47 ( se fossero uguali ad oggi, corrisponderebbero da via Pedemonte all’incrocio con corso L.Martinetti ovvero

sino all’<ostacolo> Oratorio della Morte ed Orazione, da demolire) . In

quest’anno furono erette una casa sulla strada progettata dall’ing. R.,Bruno

per il sig. Masnata Emilio, ed il fabbricato progettato dall’ing. Stura e ad

uso scuola dell’istituto M.Pie Franzoniane

Abbattuto l’Oratorio, nel 1938

si aprì finalmente in forma totale la nuova arteria; fu inaugurata con un nuovo

nome: via Antonio Cantore, anche se la

nomina era già stata deliberata dal podestà il 19 ago. 1935. Ed allora la

titolazione al poeta scomparve.

C’è un però, non chiarito: il Novella negli anni 1900-1930, descrive la strada:

“da via Generale Cantore”, la quale, a quei tempi era il tratto

dell’attuale via N.Daste compreso tra palazzo Fortezza e via della Cella:

quindi come se al tratto iniziale di 125m fosse aggiunta anche la trasversale a

scendere. Ipotesi: forse allora via Carducci essendo chiusa ai

due lati, comprendeva anche via Malinverni o v.Damiano Chiesa.

DEDICATA Al poeta, critico

letterario, mazziniano repubblicano, che unanimamente è stato giudicato

‘grandissimo’. Nel 1940 sulla targa stradale era “poeta della IIIª Italia”

Nato a Valdicastello (Lucca)

nel 1836 (E.Zanichelli scrive: 27.7.35).

In polemica con i monarchici,

fondò a Firenze la ’Brigata degli amici pedanti’. Ottenne la cattedra di

letteratura italiana a Bologna. Gli eventi che miravano all’Unità d’Italia,

dopo un incontro con Margherita di Savoia, lo fecero ‘convertire’ alla

monarchia, divenendo così poeta ufficiale della nuova nazione per le poesie a

carattere sorico-patriottico; e, nel 1890, senatore.

Nel 1886 aveva scritto il

sonetto XIV de Le Rime Nuove, nel quel si parla del san Giorgio di Donatello.

Nel luglio 1889 intervenne per la conservazione del Palazzo del Banco di

SanGiorgio genovese, abbozzando una poesia intitolata “Palazzo di san Giorgio” che

non assunse mai completezza né autonomia di poema perché rimase un frammento,

pubblicato come “aggiunta” alle “Odi Barbare - Rime e ritmi”:

Palazzo

san Giorgio – aggiunta di poesie – XVII – luglio 1889

«Stava su gli archi vigile vindice

«il grifio: sotto l’artiglio ferreo

«la lupa anelava, parea

«l’aquila stridere, franta l’ale.

«tale i nemici di Genova infrangere

«usa: diceva la scritta...

(dove

si nota che il Poeta usa volutamente il termine “grifio” spiegato con un

appunto di sua mano a lato “simbolo di Genova, preme un’aquila stemma

dell’imperatore Federico, ed una lupa stemma di Pisa”, scambiando però la

volpe con la lupa)

Nel 1906 fu il primo italiano

a ricevere un premio Nobel.

Morì a Bologna il 16.2.1906.

Donò in testamento alla regina Margherita la sua grandiosa biblioteca. Ella nel

1922 la rese pubblica.

Scarsi i suoi rapporti con

Genova; nulli con San Pier d’Arena se non la scritta sulla facciata del palazzo

detto ‘del san Giorgio’(vedi v.Cantore).

Un suo busto è esposto nei

giardini di Villetta Di Negro.

BIBLIOGRAFIA

-Archivio Storico Comunale

-Archivio Storico Comunale

Toponomastica scheda 870 +

-DeLandolina GC – Sampierdarena

- Rinascenza .1922 – pag. 35

-Enciclopedia Zanichelli

-Gazzettino Sampierdarenese.

-Genova Rivista municipale: 10/31.878-9foto..884 + 2/33.127 +

4/33.362.365.367.407 + 2/35.114.117foto +

-Grosso O-Il palazzo san Giorgio-Sagep.1968-pag.52

-Museo s.Agostino-archivio toponomastica:

-Novella P.-Strade di Genova-Manoscritto bibl.Berio.1900-30-pag.19.20

-Pagano/1933-pag.245.1091---/40-pag.234--/1950 – pag.35

-Tuvo T.-SPd’Arena come eravamo-Mondani1983-pag. 79foto

CARPANETO G.B. via

G.B. Carpaneto

TARGHE:

via

– G.B. Carpaneto

via

- G.B. Carpaneto – industriale – 1821-1884 – già via s.Bartolomeo

angolo ovest via L.Dottesio

angolo ovest via L.Dottesio

angolo est via

L.Dottesio

angolo est via

L.Dottesio

angolo scala a v.

A.Cantore

angolo scala a v.

A.Cantore

QUARTIERE ANTICO: san

Martino

da MVinzoni, 1757. In celeste via

LDottesio; giallo vico Cibeo; fucsia villa, giardino e all’apice, torre di

GBNegrone. A sinistra, villa del duca Spinola.

da MVinzoni, 1757. In celeste via

LDottesio; giallo vico Cibeo; fucsia villa, giardino e all’apice, torre di

GBNegrone. A sinistra, villa del duca Spinola.

N° IMMATRICOLAZIONE:

2745 CATEGORIA 2

da Pagano/1961

da Pagano/1961

CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n° : 12900

UNITÁ URBANISTICA: 28

– s.BARTOLOMEO

Da Google Earth 2007.

Da Google Earth 2007.

In giallo via L.Dottesio; rosso, via di Francia.

CAP: 16149

PARROCCHIA: s.Maria

delle Grazie

STORIA: fin dal 1200

– da quando fu eretta la vecchia abbazia di san Bartolomeo - la strada

corrisponde agli ultimi metri dello stradone di san Bartolomeo prima del naturale sbocco, nella allora unica via

principale, Centrale, poi De Marini (oggi Dottesio).

Quindi la linea diritta del torrente era dalla abbazia a questa strada e

diritto al mare.

Dalla mappa del Vinzoni del 1747, i terreni su cui fu tracciata, sono

ascritti all’ecc.mo GioBatta Negrone,

proprietario della villa all’inizio strada che fiancheggiava il torrente, il

cui ingresso oggi si apre in via G.Pedemonte (e non come ha scritto Lamponi alla villa Pallavicino,

che era affiancata a ponente di questa).

E tale era ancora seicento anni dopo, nel 1838 (carta del Porro).

Nel 1933 circa, la strada era delimitante a levante la vasta proprietà

della raffineria di olio d’oliva dei Moro

che aveva inglobato tutto il vasto appezzamento intorno.

Negli stessi anni avveniva la costruzione del piazzale della camionale: da

esso, per poter accedere al tracciato stradale verso nord - che scorreva sul

lato sinistro del fossato - fu necessario allargare lo spiazzo verso ponente.

Questo obbligò a sovrapporsi e quindi coprire il tracciato sia della antica strada

di san Bartolomeo che del torrente: ambedue

vennero spostati, di poco ma sensibilmente verso ponente. Cosicché il torrente

fu interrato, deviato e fatto scorrere sotto via Pedemonte (o via Bottego); la

strada, anch’essa spostata di alcune diecine di metri, fu tranciata dalla

novella via A.Cantore. In pratica, mentre lo stradone prima arrivava sino

all’attuale via Dottesio, il taglio di via Cantore ha generato il nuovo inizio

della via sanBartolomeo; mentre il moncone distale della vecchia ed antica

strada -rimasto sottolivellato rispetto la grande arteria trasversale - fu ad

essa collegata con una scalinata (che aiuta a ricostruire l’antico andamento

del terreno).

Con delibera del podestà, del 19 agosto 1935, il tratto già di via san

Bartolomeo che dalla nuova via A.Cantore arrivava a via L.Dottesio prese il

nome del Carpaneto, che era divenuto ricco proprietario dei terreni (nonché di altre proprietà nella

città di San Pier d’Arena), prima della

cessione all’oleificio.

Con la nuova denominazione, in corrispondenza non

furono variati i numeri civici già della vecchia san Bartolomeo: dall’ 1 e 1a

sino al 5, e dal 2 al 14 rimasero uguali, ma della nuova via.

Nel Pagano/1940 va ‘da via L.Dottesio a via

A.Cantore’; al civ. 4 nero c’è l’oleificio Moro e figli; rossi: due osterie,

due commestibili, una soc.an. lavorazione della latta Solertia.

Il Pagano 1950 segnala

esserci stata due osterie: nel 3-5r di Falchero P.; nel 14r di Pigollo E.. Nel Pagano/61 c’è sempre l’osteria Falchero, la sede della spa

Frizzsoda, tre officine meccaniche e la ‘cromature Sampierdarenesi’-

STRUTTURA: da via

Dottesio, la prima strada comunale carrabile a destra, dopo il sottopasso

ferroviario; doppio senso ma senza sbocco veicolare, perché chiusa in fondo;

solo una scala la collega –a baionetta - con via A.Cantore.

Lunga

168,25 metri e larga 4,6 , ha due marciapiedi larghi un metro .

A metà percorso, si collega con vico Cibeo.

Risulta servita dall’acquedotto DeFerrari Galliera

civ. 1

civ. 10

CIVICI

2007=

NERI = da 1 a 7 e da 6 a 14 (mancano 2, 4. Compresi 6A, 10a)

ROSSI = da 1r a 15r (manca 11r)

e da 2r a 46r (mancano 4r→8r, 10r. Compresi

16ABCr, 28Ar)

nel

2003 appaiono :

===civ.

1 caseggiato per abitazioni con, sulla facciata, sul retro e fianchi,

delle finestre solo dipinte

civ.1 con

finestre dipinte sulla e dalla stazione ferroviaria

facciata

in via Carpaneto

===civv. 2 e 4: non esistono più

(il primo murato nel 1973 e l’ultimo demolito nel 1966)

La

villa, posta al lato ovest dello sbocco stradale, appartiene ed è descritta in

via Pedemonte al civ.3.

È

la villa Negrone (-ni) - Moro; fu costruita non si sa da chi, nè quando

(però lo stile la colloca nel periodo tra il prealessiano e l’alessiano, quindi

nella seconda metà del 1500.

Con

l’avvento della ferrovia (1850), l’edificio ha rischiato la demolizione,

passando questa con diritti di priorità a pochi metri dall’angolo sud-est; in

quegli anni circa divenne proprietà del Carpaneto che poi la rivendette agli

inizi del secolo a Moro Tomaso: questi ne fecero parte di un grosso complesso

industriale di raffineria, che fu eliminato verso gli anni 1960.

La

villa, acquistata da una società di navigazione (compagnia italiana marittima

aeronautica, CIMA), fu da loro soggetta a completo restauro interno, esterno e

giardino, con ovvi adattamenti interni ad uso uffici, senza però alterarne la

pregevole struttura esterna.

Nel

2010 appare appartenere alla “Edi Software – soluzioni gestionali”

Ha

una entrata da sud che era il principale; ma oggi l’ingresso principale

è rivolto a nord, prospicente un giardinetto che faceva parte della villa e che

allora si prolungava verso il colle oltrepassando di poco la torre ancora ancor

oggi esistente, di cui la villa era munita; con l’eliminazione dell’oleificio e

bonifica del terreno, anche il giardino ha riacquistato una minuta sistemazione

ad aiuole e, vicino alla villa è stato ripristinato anche il ciottolato

bianco-nero.

Appare

piccola, perchè troppo stretta tra moderne costruzioni; ha invece notevoli

analogie con la villa Pallavicino-Gardino di cui è contemporanea, posta di

fronte sul lato mare. Sul lato levante si vede l’esistenza di una

loggia vicino all’angolo con una elegante colonna ionica centrale; e sul lato

ponente i resti di un corpo a terrazzo che univa questa villa a quella

contigua (Pallavicini Moro); sul lato nord la tipica disposizione delle

finestre al piano nobile (tre centralizzate, e due lateralizzate) e la

balconata retta da mensole arricchite da mascheroni cinquecenteschi.

La

torre (vedi sotto al civ.10),

L’interno, tripartito, ha due grandi atri centrali ciascuno

relativo ai due ingressi; le rampe dello scalone sono in ardesia e portano al

piano nobile in corrispondenza della loggia (aspetto tipicamente genovese); i

pavimenti delle stanze con ottagoni di ardesia ed i pianerottili con quadrati

di marmo

Tranne

in una saletta del piano nobile, sono scomparse le decorazioni sui soffitti .

===civ.

6a assegnato a nuova costruzione nel

1951

===civ.

7 nuovo aggregato alla via nel

1960, sistemando la numerazione di via di Francia

===civ.13r negli anni

1950 lo stabilimento della spa SOLERTIA,

fabbrica e lavorazione della latta, con recipienti e scatole anche litografati

===civ. la sede

delle Pompe Funebri ‘la Generale’, con il loro deposito e parco macchine

===civ. la casa, ed attualmente studio professionale di Franco Malerba (si dice che lo studio,

arricchito di sei antenne paraboliche, sia sede di rappresentanza di società

con interessi internazionali). Nato a Busalla nel 1946 -ove visse sino all’età di 10 anni essendo il

padre capostazione del luogo-, si trasferì in San Pier d’Arena nella residenza

dei nonni materni; e qui crebbe ed abitò fino alla laurea in ingegneria

elettronica ed un’altra poi in fisica, all’incarico di ricercatore

scientifico, alle nozze nel 1985 con una giovane francese, alla nascita del

figlio.

E’ stato il primo astronauta italiano: scelto nel 1978 in

una rosa di 248 candidati europei per il programma ‘space-lab’, superò tutte

le selezioni, tests, e prove , cosicché il 31 luglio 1992 a bordo di uno

Shuttle Atlantis, assieme ad altri sei astronauti partiti dal centro

aerospaziale USA di Cape Canaveral, stette per una settimana nello spazio.

Compirono rilevamenti e studi, compreso il tentativo di un ‘satellite al

guinzaglio Tethered’ di progettazione italiana, la cui missione però non ebbe

successo per colpa del cavo. Dedicandosi alla politica, fu eletto divenendo

europarlamentare; in questa veste svolse i ruoli di : membro della commissione

ricerca tecnologica e energia; supplente nelle relazioni esterne economiche;

supplente nella commissione per i problemi economici e monetari; membro della

delegazione UE-USA.

===civ.10 la torre unica

ottagonale della villa Neurone-Moro, di aspetto cinquecentesco (potrebbe essere un falso

cinquecento, più recente; comunque c’era al tempo del Vinzoni 1757; la scala di

legno la ripropone formalmente tale); oggi

è ormai disgiunta e avulsa dalla villa a cui apparteneva: in origine – carta

Vinzoni - era posta isolata in fondo al giardino di proprietà; difficile,

valutarne la funzione collocata com’era fuori logica d’uso, ovvero così lontana

dal mare e altrettanto dalla via Centrale (via De Marini-Dottesio-Daste); con

l’aspetto poco guerriera e molto decorativa: ottagonale, forse unica in tutta

Genova. La lottizzazione ottocentesca, l’ha poi completamente separata dalla

villa da cui dipendeva; è stata così affianata da altri edifici ottocenteschi e

forse anche più antichi ancora; comunque che tutti la nascondono come entità

urbanistica. Conserva le scale in legno.

===civ.7 è una casa di proprietà delle ferrovie,

composta di tre appartamenti, posizionata sopra due gallerie del treno (scalo

porto-parco del Campasso), contornata dalla galleria san Lazzaro

(Principe-Sampierdarena) e dalla sopraelevata (dalla quale sono già caduti sul

tetto, una vettura ed... un carico di prosciutti); nel 1980 era munita di

orticello con galline.

===civ. La DEPA

La strada termina chiusa; cento metri prima, raggirando il palazzo ha una breve

scalinata che

accede in via A.Cantore; alla

base di essa, una pietra posta a basamento, porta una scavatura a cono da cui

parte -verso il muretto- altra lunga scanalatura che interessa tre pietre; il

tutto senza un apparente utile logico se non -forse - un cancello.

DEDICATA

all’impresario e industriale vissuto 1821-1884, possessore di magazzini in

località Coscia, (cioè

all’inizio est di via Galata (via P.Chiesa) proprio sotto Largo Lanterna),

e dei magazzini-officine dalla cui distruzione nacque via F.Avio. Erano

depositi di merci, nonché empori commerciali, scuderie e vasto deposito di

sale.

Miscosi racconta (però, non specifica di quali magazzini si

trattasse, ma è significativo che essi erano a San Pier d’arena e vicino a

piazza della Lanterna) di un commerciante svizzero esportatore che si trovò,

negli anni venti del 1900 a dover portare in America delle castagne secche,

molto richieste (provenienti dalla Campania (Avellino) e da Cuneo, contenute in

casse da 60 chili). Allo scopo andò a ritirarle al magazzino del ‘cassaio’ e,

avendo fretta pensò di raggiungere la nave attraccata passando nel tunnel del tram, poi rinunciò e prese la strada verso il faro, facendo fatica

perché l’animale non riusciva a portare il peso in salita delle cento casse.

Con la evidente generosa rendita, divenne ricco e riuscì a porsi nella

Sampierdarena benestante e manageriale di fine secolo 1800, pur senza

conosciuti impegni sociali o politici.

i

vasti magazzini GB Carpaneto (quelli superiori, ‘commerciali’ quelli inferiori

‘sale’, alla Coscia

i

vasti magazzini GB Carpaneto (quelli superiori, ‘commerciali’ quelli inferiori

‘sale’, alla Coscia

Negli

anni attorno al 1850, divenne proprietario della villa che affianca la strada a

ponente (detta villa

Negrone-Moro (vedi via

G.Pedemonte) che poi

sarà venduta ai Moro assieme alla affiancata villa Pallavicino (quest’ultima poi distrutta negli

anni del 1970 lasciando di essa solo la facciata sulla via Dottesio) nelle prime decadi del 1900, i

quali vi aprirono una raffineria di olio e produzione di olio d’oliva, sapone e

derivati). Alcuni danno per sicuro che

nel 1875 traslocò, essendo divenuto proprietario della villa di piazza

N.Montano (oggi conosciuta appunto prevalentemente con il nome di villa

Carpaneto, ed acquistata in quell’anno dalla fam.Tubino).

Nel 1906 la sua azienda partecipò alla prima esposizione internazionale aperta

a Milano in occasione dell’inaugurazione della galleria del Sempione; con molte

fotografie – allora un evento ancora agli inizi - dimostrava le capacità della

impresa di trasporto.

Nel 1933 appare ancora a suo nome (o di un omonimo) la proprietà della

ditta-magazzini di deposito, in via C.Colombo,115. Ed erano di un Carpaneto i

depositi dove ora ci sono via Molteni ed Avio.

Carpaneto-Carpeneto, era pure uno che gestiva ‘le stalle’

ove ora è via Rela-via N.Bixio (cavalli, carri ... depositi; sono tutti

inerenti allo steso tipo di lavoro: facile sia stato un clan, di tipo

parentela). Favretto cita un Carpaneto; ma, a parte che è segnalato quale

proprietario di una fabbrica di conserve alimentari, è anche “uno dei maggiori

commercianti di guano” (cosa possibile, possedendo vasti

magazzini di stoccaggio merci, quindi più che un commerciante, uno della catena

di importazione; in conseguenza di quest’ultima attività, probabilmente

utilizzando il magazzino che aveva alla Coscia, lo stesso autore cita una

«lettera firmata dai “Ballaydier Freres”, i quali fanno presente

all’amministrazione comunale che le sostanze organiche in decomposizione,

derivanti dalle lavorazioni e scaricate nei canali della zona, potranno

“arrecare danni ai pozzi dove si preleva l’acqua” e si ricordano i “tristi

casi” di colera che si sono verificati nell’estate precedente»).

Nel Pagano 1940, un Carpaneto GB possiede magazzini generali (soc.an.) in

Largo Lanterna ed abita in via Scaniglia al 2

BIBLIOGRAFIA

-Almanacco

di Epoca-1992-pag102

-Archivio

Storico Comunale Toponomastica - scheda 907

-AA.VV.-Annuario-guida

archidiocesi- ed./94-pag.391—ed./02-pag.429

-AA.VV.-Catalogo

delle ville genovesi-Bertelli.1967-pag.147

-AA.VV.-Le

ville del genovesato-Valenti.1984-pag.23foto

-AA.VV.-1886-1996

oltre un secolo di

Liguria-Il SecoloXIX.1996-pag.666

-AA.VV.-stradario

Guide Gallery

-Favretto

G-Sampierdarena 1864-1914 mutualismo e...-Ames.2005-p.163

-Gazzettino

Sampierdarenese : 5/73.4 + 6/76.4 + 1/78.__ + 7/92.1

-Il

SecoloXIX-quotidiano-31.7.2002

-Lamponi

M.-Sampierdarena-LibroPiù.2002- pag.14

-Lunario

genovese del signor Regina ammo 1889-pag.541

-Miscosi

G.-Genova e i suoi dintorni- Fabris 1937-pag.133

-Pagano/33-pag.1848--/40-pag.

1424--/61-pag.130;

-Poleggi

E &C-Atlante di Genova-Marsilio.1995-tav.51

-Tringali

S.-Sampierdarena 1864-1914 mutualismo e...-Ames.2005-p.189

-Tuvo.Campagnol-Storia

di Sampierdarena-D’Amore.1975-pag.78

-

Zerbini P.-Genova e Liguria , dove & chi-ediz.1999.pag.35

-non

citato dal Novella né dai Liguri Illustri

CARREA

via

Bartolomeo Carrea

TARGA: San Pier

d’Arena – via Bartolomeo Carrea – scultore – 1764-1839 (la nostra targa ha la

data di nascita sbagliata)

QUARTIERE ANTICO:

Promontorio

N° IMMATRICOLAZIONE:

.

posteriore

Area di via BCarrea,

Area di via BCarrea,

da MVinzoni, 1757. In fucsia, via OScassi;

da Pagano/1961

rosso, via MFanti; giallo via GBDerchi

CODICE INFORMATICO DELLA STRADA n°: 13040

UNITÁ URBANISTICA:

28 – s.BARTOLOMEO

in fucsia via O.Scassi; giallo via

B.Piovera; rosso via M.Fanti.

in fucsia via O.Scassi; giallo via

B.Piovera; rosso via M.Fanti.

Da Google Earth 2007

CAP: 16149

PARROCCHIA : Cristo

Re

STORIA: Al catasto,

ed ancora nel dopoguerra, la proprietà di 50 mila mq era censita come cascina

con vigne, di proprietà del genitore di Giovanni

Agnelli (proprietario

della Fiat) e del cav. Cottino Paolo:

alla loro morte, il terreno fu diviso in 36 lotti e - mediante sorteggio -

divisi a metà, tra gli eredi delle due famiglie. Gli Agnelli utilizzarono il

terreno per edificare; e si avvalsero di una legge amnistia del 1970 per

mettersi al riparo da accuse di eventuali violazioni; le eredi Cottino, in

parte edificarono nel 1953-4, escluso due lotti che furono ceduti in secondo

tempo nel 1973. Quest’ultima operazione fece scattare la reazione del ‘Comitato

Promotore’ che, vedendo svanire ogni possibilità di spazio verde o sportivo o

quantomeno sociale, promosse inutilmente guerra.

La

erezione degli stabili fu definita ‘la perla delle speculazioni italiane’,

generando fiumi di inchiostro sui quotidiani; mugugni; critiche a chi deteneva

il potere; discorsi politici con promesse non mantenute; ricorso alle vie

legali con finale intervento della terza sezione penale di Cassazione che

formulò assoluzione dei proprietari in sede penale e trasferimento della

pratica al Tar per quella civile.

Il 19 ottobre, visto il contemporaneo tacito avallo del Comune, scattò la

contestazione civile che però fu dichiarata legalmente scorretta e con torto

trattandosi di aree destinate per legge all’edilizia. La civica

amministrazione, per tenere fede all’impegno dato dal sindaco Cerofolini,

inviò all’impresa una ingiunzione di sospensione di ulteriori costruzioni, in

attesa di formulare un piano di migliore urbanizzazione (che ovviamente, rimase lettera

morta).

La denominazione fu decisa dal consiglio comunale il 7 mar.1958.

Sono tutti caseggiati di ultima costruzione in

delegazione, disastrosamente edificati uno vicino all’altro, senza spazi

alternativi di verde, né posteggi; con rari servizi.

STRUTTURA

E’ – viariamente- a senso unico in discesa; ad anello inizia in alto

proseguendo via M.Fanti, e finisce nella stessa via M.Fanti in basso. Mentre la

numerazione dei civv. segue il senso inverso, dal basso verso l’alto. I civv.

neri arrivano sino al 11 e 12.

Nel dic.2003 compare nell’elenco delle ‘vie private, di interesse

pubblico’ aperte al pubblico senza vincoli o divieti. In programma di divenire

municipali (passaggio di proprietà gratuito, in cambio dei servizi e

manutenzione (cassonetti

Amiu, rete fognaria, servizio Amt, illuminazione, ecc)). Nel 2004 ancora se ne parla; nel 2010 non è stato

fatto nulla e non se ne parla più.

CIVICI

2007=

NERI =da 1 a 11 e da 2 a 12

ROSSI =da 3r a 99r

(mancano 1r, 5r. Compreso 83Ar)

da 2r a 152r

(mancano 66r, 86r, 88r. Compresi 97Fr→Vr)

Tutte

recenti costruzioni: il 2 (1958); 1 e 4 (1959); 3 e 6 (1960); 5 (1961); 7

(1965); 8 (1966) ; 10 e 12 (1969); 9 e 11 (1974).

===civ. il circolo

Endas “La cumpa”, fattosi conoscere nel nov.2004 perché soggetto a furto di

attrezzature.

===civ.

8/13 nel 2008 ha recapito la soc. Twin Car Olympus (Carrasi AMaria) facente

parte della FCI (Federazione Ciclistica Italiana).

===civ. 11r il Club

sampdoriano C.Mura

DEDICATA allo

scultore nato a Gavi (AL) il 29 mar.1764, da Giovanni e Caterina Picollo.

Cresciuto

a Genova, divenne allievo dell’ Accademia Ligustica, formandosi come artista

alla scuola di Nicolò Traverso (indubbio caposcuola nel periodo neoclassico

genovese); con il maestro divise progetti, lavori ed onori, al punto che

diventa difficile distinguere i singoli interventi, vivendo assieme lo stesso

clima artistico e culturale, imperniato sulle imprese di Napoleone.

Carrea,

divenuto Accademico di merito e direttore della scuola di scultura

dell’Accademia Ligustica, (e tale incarico gestì per lunghi periodi: 1802-8,

1814-17, 1836-7, impegnandosi anche in lavori pratici sia con stucchi (nel palazzo Pallavicino di piazza

F.Marose, in collaborazione con Giuseppe Gaggini; nel coro di s.Stefano;

‘bellissimi bassorilevi in plastica’, nella sala vecchia del Consiglio a Tursi), o con bassorilievi e marmi (tombe; la figura della Speranza

nella nicchia destra sulla facciata della chiesa di san Siro (1820); le Tre

Grazie -ora collezione privata-; la figura della Concordia sulla facciata del

ed un bassorilievo con “la commedia”, per il Carlo Felice (1828); ed altri), ed anche statue lignee (l’Immacolata, per l’altare maggiore

della chiesa della SS.Concezione di Padre Santo).

I

lavori studiati per l’apoteosi napoleonica appartengono al periodo che viene

definito “effimero”, per la rapidità con cui si svolsero gli eventi del Corso

(dall’ascesa militare alla restaurazione). Anche l’amministrazione cittadina,

burocraticamente lenta e priva di una programmazione (preventivi, costi, scelta di un

oggetto artistico, sua collocazione)

non faceva a tempo ad ordinare agli artisti opere pregevoli, raffinate ed a

volta anche spettacolari, che tale sclta era già travolta dalla storia

cambiata e sconvolta.

In questo frenetico mutamento, merita un rilievo la celebrazione della venuta

di Napoleone a Genova (30.6.1805;

o venne in carrozza o probabilmente fu sbarcato sul litorale di San Pier

d’Arena, perché fu accolto alla Porta della Lanterna dal maire Michelangelo

Cambiaso, che gli offrì le chiavi della città -che furono cortesemente

rifiutate- e pronunciò il discorso di omaggio): fu programmato un grosso impiego di arredi, dalla decorazione di

interi palazzi, ad un tempio galleggiante nel porto, ed altre iniziative che

rimasero di ovvio limitato sviluppo. Nel tempio, da collocarsi vicino alla

Lanterna, doveva esserci un arco trionfale in legno disegnato da Carlo

Barabino, e per il cui arredo il Carrea fu chiamato a partecipare con quattro

grosse aquile coronate (pagate

con 420 lire) e due statue, una

dell’imperatore seduto coronato dalla gloria, ed un’altra allegorica della