CELLA

via della Cella

TARGHE: via – della Cella

San Pier

d’Arena – via - della - Cella

San Pier

d’Arena – 2751 - via della Cella

angolo est

con v. G.Buranello

angolo

ovest con via G..Buranello

presso il

civ. 2r

angolo via NDaste

Angolo via

N.Daste

QUARTIERE ANTICO: Comune

da MVinzoni, 1757. In rosso la chiesa della Cella;

celeste, via NDaste; fucsia salita

Belvedere.

da MVinzoni, 1757. In rosso la chiesa della Cella;

celeste, via NDaste; fucsia salita

Belvedere.

N° IMMATRICOLAZIONE: 2751, CATEGORIA 2

da Pagano 1967-8

da Pagano 1967-8

CODICE INFORMATICO

n: 14980

UNITÀ URBANISTICA:

26 - SAMPIERDARENA

Da Google Earth 2007. al centro, trasversale, via

G.Buranello.

Da Google Earth 2007. al centro, trasversale, via

G.Buranello.

C.A.P: 16149

PARROCCHIA: N.S. s Maria della Cella.

STORIA: senz’altro, questa viuzza si realizzò in uno dei primi

nuclei costruiti in agglomerato ed abitati del borgo, al suo nascere; contende

quindi questo primato alla zona della Coscia. È collocata nel centro della

città; ed è forse per questo che è popolarmente ricordata come la “crosa del

cuore” (anche se è

riferimento valido per tutte le strade, nell’ottica di chi le ha vissute da

piccolo).

Ci si può chiedere se nacque prima un insediamento

organizzato a san Martino (ove fu costruita

l’abbazia, che per seicento anni fu il perno religioso del borgo), o

alla Coscia (da dove potevano essere più facili

i rapporti con la città di Genova), o alla Cella (ove erano di attracco le poche barche che volevano

usufruire di un riparo e dove ‘arrivava’ sulla spiaggia la strada Aurelia che

scoreva sull’alto del colle); forse i tre ‘sottoborghi’ crebbero assieme

fino a fondersi gradatamente degli anni attorno al mille.

Quando nacque per prima la cappella di san Pietro (su

tutta la spiaggia ci saranno state, sparse, poche decine di anime), e subito

dopo - per volere di Liutprando (siamo nell’anno 726dC) - furono chiamati degli

abati a creare una struttura ecclesiale attorno adeguata alla sua conservazione

e miglioramento, appare ovvio si sia dato il via al costruire attorno nuove

abitazioni, per convivere in una comunità più protetta e associata. Il

territorio era aperto e probabilmente abbastanza libero da vincoli di

proprietà, e presumibilmente con disinvoltura si poteva attraversare tutta la

vallata senza l’obbligo di particolari tracciati stradali. Piace immaginare

che poi nel tempo, la via andò gradatamente a prolungarsi verso l’interno, non

è spiegabile perché inclinata verso ponente se non perché più in linea con

l’abbazia di san Martino, fino all’incrocio con lo spontaneo neonascente asse

longitudinale posto più all’interno (per la logica è perché in linea tra la Coscia ed un guado

sul Polcevera; oppure perché è più protetto dai marosi o perché non sulla

sabbia) e di

collegamento con gli insediamenti vicini.

Con l’avvento delle ville patrizie e rispettive recinzioni

di proprietà, messe in atto negli anni dal 1200-1300, si sancirono di pubblica

utilità questi tracciati fondamentali, che divennero vere e proprie strade di

comunicazione, obbligate. La storia è abbastanza avara di notizie, se siamo

costretti a saltare sei secoli.

Così, ancora il 23 settembre 1801 la Municipalità

constatando che la crosa - in caso di pioggia - si impantana con le acque che

scendono dalla salita di Belvedere, ordina ai cittadini proprietari di liberare

le vie di deflusso (scrive Tuvo: ”per aver voi (proprietari) chiuso quei

recipienti che davano esito alle acque che scendevano dalla salita” (la parola

‘recipienti’ non è di facile spiegazione; ci indirizza subito a delle

fognature, ma a quei depositi di acqua piovana raccolta dai tetti posti nelle

fondamenta dei palazzi, che sopperivano alle necessità quotidiane di acqua; ma

certo questi torrentelli post diluvio, tutto potevano trasportare escluso acqua

potabile).

Il 29 maggio 1817 il nuovo sindaco nominato

dopo la restaurazione, Antonio Mongiardino, firmò il primo elenco di strade

classificate del territorio locale; fra tutte, ovviamente c’è anche questa

crosa. L’anno dopo firma un’ordinanza per la quale proibisce il passaggio

delle bestie da soma (sia cariche che vuote):

pena 10 soldi per i muli, 5 per i somari; esclusi quelli per regio servizio.

1821 L’Amministrazione comunale stanzia 792,07 lire per

far ripulire ‘lo scolatoio della crosa’. Evidente fognatura a cielo aperto

ricuperante acqua , da Belvedere, solo nei giorni di pioggia. Nelle case non

esistevano i servizi igienici; gli escrementi venivano gettati in questi scoli.

Tagliata poi a metà nel 1840 dalla ferrovia e da

via G.Buranello, si formarono - in forma non ufficialmente riconosciuta - un

tratto ‘inferiore’, a mare (praticamente inibito al traffico veicolare e solo da esso incrociato

nel tratto via B.Ghiglione-vico Centro); ed uno ‘superiore’ (che è senso unico viario da mare a monte).

da una mappa ferroviaria del 1845 circa. Si vede la torre

del Comune in basso senza il palazzo del Municipio (e alla sua destra, il

teatro Ristori); il Palazzo del Monastero a sinistra con le vie di collegamento

(v.Ghiglione e Carzino); e via della Cella inferiore, con ingresso da essa alla

chiesa.

Così, nel regio decreto del 1857, quando da Torino fu

concesso dare dei nomi ai tracciati della quanto assai prossima “città”, viene

accettato e sancito il nome di “crosa della Cella”.

L’origine di questo

nome è incerto: riportiamo le varie ipotesi.

---non esistendo delle strade né nomi precisi, gli

agglomerati più densi erano conosciuti e definiti in rapporto a delle caratteristiche

facilmente individuabili nella zona; così una piccola insenatura

naturale (“cellum” in latino: lingua ufficiale ed unica, a quei tempi), che

esisteva in corrispondenza della marina - limitata da uno sperone roccioso (sul

quale poi fu costrita la torre ‘saracena’) - che favoriva l’attracco delle

barche col loro carico e scarico di mercanzie è probabile abbia dato il nome al

posto. Questa piccola cala dettò proprio la scelta di Liutprando: preferì

sbarcare in questa spiaggia le spoglie del santo Agostino, in luogo già in

linea con i sentieri d’internamento verso nord, qualificando la zona in modo

più preciso. In effetti per lunghi secoli e per ragioni non tanto di pescaggio,

in quanto il fondo calava rapidamente allontanandosi di poco da riva - le navi

preferivano im/sbarcare le merci senza attrezzature portuali.

Direi che è l’ipotesi più probabile, trattandosi del nome di

una chiesa: “Santa Maria”; e laddove “della Cella” significa il posto dove

sorse, come Santa Maria in Latinorio per esempio

---Ma “cella” poteva essere il nome della piccola chiesuola,

originaria, quella poi restaurata da Liutprando per ospitare le ceneri; e poi

elemento originario del nucleo abitato. Anche questa ipotesi appare logica,

con lo stesso metro della definizione di un luogo, stabilita per immagine o

abitudine dagli abitanti, pescatori o contadini generalmente analfabeti (come

anche le altre zone della “coscia”, del “canto” e del “mercato”, ecc..).

Infatti le spoglie di sant’Agostino saranno poi riposte in una ‘cella d’oro’,

intesa come locale intimo e personale, anche se inserito in un grosso complesso

architettonico.

---Cella è pure la cameretta dei frati, del primo

convento locale; ma è meno probabile sia stato l’elemento promotore del nome

della località.

---Cella era nell’antica casa latina lo stanzino o

ripostiglio (dal verbo ‘celare’); quindi

non luogo di vita diurna (posta nell’interno, o

sulle alture, o comunque non sulla costa a rischio di incursioni notturne).

Quindi il magazzino ove si disponeva il pesce raccolto per qualità, si

riparavano le reti e le barche, si conservavano gli attrezzi e le barche;

considerato che le abitazioni erano in alto, dove passava la strada.

---Celle, è il nome di un borgo del ponente, prima di

Savona. Anche là, gli insediamenti romani e preromani, sono nell’interno;

essendo il centro sul mare di più recente edificazione.

Nell’anno 1900 fu proposto alla civica

amministrazione il nome più preciso relativo alla chiesa, di ‘via S.M. della Cella’, alla via allora compresa tra via C.Colombo (via Sampierdarena) e via sant’Antonio (via N.Daste); ma evidentemente non fu accettato.

Nel 1910 aveva civv. sino al 24 ed 11. Andava da

via C.Colombo a via s.Antonio tagliando v.V.Emanuele; aveva un vicolo

trasversale davanti alla chiesa che era senza nome (e tale è ancora nel 2006).

Il 19 agosto 1935 le furono regalati sia gli

ultimi quindici metri di strada, in corrispondenza dello sbocco in via

A.Cantore, “rubati” a corso dei Colli-corso Dante Alighieri-corso L.Martinetti il quale appunto, prima

dell’apertura di via A.Cantore, si apriva in via N.Daste in corrispondenza del

rione, chiamato “mercato”; sia il tratto che aveva nome Nicolò Bruno, la cui titolazione fu spostata al

Canto (vedi), e qui rimase senza dedica.

STRUTTURA: Strada comunale racchiusa tra via San Pier d’Arena

e via A. Cantore.

Sotto la strada dovrebbe esserci una conduttura,

originariamente l’alveo di scarico d’acqua torrenziale proveniente dal

Belvedere (e per ciò detto ‘rio Belvedere’): è del 1801 un pubblico

manifesto che invitava i proprietari della crosa della Cella, nei giorni di

pioggia, a tenere aperte le condotte per evitare che si formasse un vero

fossato.

Nella parte inferiore, ha una sola strada laterale anonima

che le appartiene, ed è la prima, che sbuca di fronte alla chiesa; le altre tre

più a nord, sono personalizzate da una targa propria: via Centro, Ciurlo,

Uziel. Nella parte superiore le laterali, tutte a levante, sono tre (oggi

anonime, anticamente no): la prima, subito dopo il voltino e costeggiante la

ferrovia, ha un corridoio nel retro del palazzo e si allaccia alla seconda

formando così un anello attorno al civico. La terza è chiusa in fondo ed ha il

civico 13.

È servita dall’acquedotto DeFerrari Galliera.

CIVICI

2007= NERI = da 1 a 15

2

20

ROSSI = da 1r a 123r (manca 117; compresi 41AB, 75°, 77AB, 79AB, 81A)

2r 88r (compresi 28AB, 66B)

NB nell’elenco tratto dalle

vare edizioni del Pagano, la cifra scritta tra parentesi significa che tale

persona era presente anche in quella data successiva

Dal Pagano/1902 si leggono queste attività: al civ. 2 l’orefice

Ricchini Giulio (‘12);--- ed il ramaio Piccardo Aronne

(25);--- 4 negozio

di calzature Carosso Geronima (12);--- al 7 il confettiere Bruzzone Dante (08);--- e l’osteria di Storace

Francesco (12);--- al 7A un negozio tessuti di

Noli e f.gli (25) una fattura datata febbraio 1886 è intestata a “Maria Noli e

Figli – fabbrica di ricami d’ogni genere per esportazione; cravatte folards e

veli – deposito manifatture e mercerie; passamanerie nastri e pizzi - deposito

lane filate estere e nazionali”;---8 il tappezziere,

ebanista e mobiliere Parodi Luigia (12);

--- fabbrica di mobili di Parodi Luigia ved. Vaggi GB (12);--- la fabbrica

di turaccioli di Beccuti

Angelo (12) ---il lattaio (lavorazione latta) Tabacchi Giuseppe (12)--- 8-5 la levatrice Cuneo Maria

(12);---

al 9 una osteria di Pittaluga Bartolomeo (12) telef. 820, ed un’altra di

Pozzo Domenico (12);--- al 10 il negozio di pollame di

Ivaldi Antonio (12) (piemontese di origine, era il padre della moglie di

Roberto Bixio pittore sampierdarenese; poi trasferì il negozio all’inizio di

via A Cantore fino alla chiusura dell’attività);--– al 12 l’osteria di

Pittaluga Giacomo (12);---e Cambiaso Pietro verniciatore;--- 14 il ramaio Remorino Pasquale (12);---civico

non segnato un negozio di tessuti

di Montaldo Giuseppe’ fu Paolo;---

Nel 1908 il Pagano segnala esserci stato in più

al 2 il tintore Alfieri Giuseppe (25) (che nel 1902 era in via sCristoforo).

Nel 1910 la crosa era delimitata dalle stesse vie

di oggi ma che allora

si chiamavano via C.Colombo e via sant’Antonio;

aveva civici sino al 24 ed 11.

Nel Pagano 1911 e 12 (e 1925, 1933) si

aggiungono ai precedenti al

civ.1r commestibili di Canepa Giuseppe;--- al 6

il droghiere Bruzzone

Dante (25)(è anche confettiere al civ.7);--- al civ.

9-11 il prof

Attilio rag. Raffellini

insegna la

lingua inglese (25);---

18 la banca Commerciale (nel ‘25 andrà in via V.Emanuele); al 22r

commestibili di

Vernazza Francesco;---

al 24 il forno per pane di Barabino Agostino (25);--- al 30-32

forno di Casale

Federico,--- al 33r forno di Vernazza Giuseppe 33) (nel ‘25 è anche in via CColombo civ. 77);--- 53r Proietti Martina (25) ha fabbrica di saponi;--- al 55r

forno di

Roncallo Luigia (33);---

e

non specificato dove il negozio di articoli per

calzolai di Aghina

Celestino (33);--- Bottino Maria (33) un negozio di grossista di carbone e legna;--- Montaldo Giuseppe fu Paolo vende tessuti;--- Tortarolo e C. (25) negozio di ferramenta;--- parrucchiere Didone Pietro (25) (nella via

superiore);--- Opessi Antonio (25) (ditta di Torino con officina per riparazioni in

Sampierdarena) di pesi

e misure.

Nel 1927, nell’elenco ufficiale del Comune

genovese approvato dal podestà, appare come ‘via Cella’ senza il ‘della’, di 3a

categoria; omonima di una eguale, a Bavari.

Senza data ma decisamente in epoca fascista, al civ. 16/5

c’era l’ufficio del sig. Lo Faro Salvatore, delegato dal presidente della

federaz.Provinc. (sen.ing.gr.uff. Broccardi Eugenio Salvatore) de «Ufficio propaganda igienica – organizzzazione a favore

delle opere assistenziali / dell’Ente Naz. fascista della Mutualità Scolastica

/ delegazione per la Liguria e Lombardia» di vendere a L.12 un “diffusore di uno speciale autoemanatore

con calendario” raccomandato dalla Presidenza Centrale.

Nel Pagano/33 si segnalano in più oltre i

precedenti: 13 il Pastificio di Monticelli B. & B. (25); 33r macelleria (carne congelata) di Bruzzone I.; al 64r

il marmista Lagorara Luigi (nel ‘25 è intagliatore in legno in via della Cella Superiore); al 67r i Raffetto A.e C.(25) gestivano uno stabilimento con «litografie per illustrazioni casse e latte per

conserve alimentari»; non

specificato dove il

mobilificio Ambrosini

Annibale (la cui fabbrica

nel ‘25 era in via

A.Cairoli); il pizzicagnolo Lanza Angelo (nel ‘25 nella

via c’è Lanza Giovanni mentre Angelo appare in via A.Doria); il

tappezziere Comotto

GB¨ (specificato, nella via superiore).

Sul Pagano/40, la strada va da via del Mercato a via NBarabino; nei

civv. neri da mare a monte comprende al 8 ist.scol Minerva; 9 agenzia Pegni; 10 e 12

Croce d’Oro ‘con sezione radiologica, policl.’ e Commissariato di P.S.; al 17

pastificio Monticelli; al 20 dop.Escursionistico “C.Battisti”. Nei civv. rossi fabbro, 2 tripperia, 2 salumi, 2

parrucchiere, ricami, 3 osteria, biciclette, pompe funebri, otton.,

copisteria, 2 merceria, 2 fruttivendolo, armi, 3 latteria, articol

casalinghi, pollivendolo, 3 macelleria, 2 stiratoria, 2 drogheria,

pescivendolo, panificio, 3 commestibili, farmacia Bisio al 38r, Bagnara

cappelli al 41r,/// officina, autoscuola Aquila al 41Br, fornitura per sarti,

profumeria, tintoria, tappezziere, ottoniere, ardesie, carbone, litografia

Raffetto s.a. al 68r, parrucc.per signora, calzat., polleria= praticamente un

grande magazzino.

Dal Pagano 1950 si trascrive l’osteria di Parodi M. al 10r, senza alcun altro bar né trattoria.

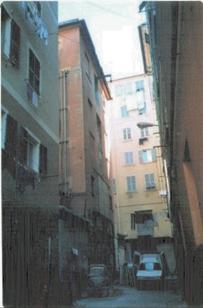

Nel tratto inferiore

è lungo 113, 5 metri e largo 2,95; senza marciapiedi; solo

pedonale; la via è stretta e lineare (anche se – e già così appare nelle carte del 1700 -

lievemente obliqua rispetto la linea del mare. Dovendo

essere il sottopasso ferroviario perpendicolare alla linea ferroviaria, la

linearità della strada ha subito una deformazione ad ansa che snatura l’antico

percorso).

All’inizio è affiancata da piccole casupole di pochi piani

in altezza (due, o tre) dando l’impressione del “molto

antico o primitivo ed architettonicamente

Semplice dei pescatori” (nello slargo all’inizio strada, sino ancora al 1920,

erano

foto1975 del Gazzettino Sampierdarenese

ospitate le barche perché al di là di via C.Colombo iniziava la spiaggia con il Giunsella ed i bagni Italia); si sa che nei fondi di queste

case esistono a sostegno di esse, vecchi pilastri e colonne, fondamenta di

precedenti costruzioni più antiche delle attuali;

T.Tuvo cita una lettera datata 1586 in cui un certoGian

Giacomo Salifero: scrisse “ ai

serenissimi et eccellentissimi Signori di Genova, a proposito

di una mia

casa

in San Pier d’Arena, in fine della crosa della Loggia, a canto della quale

resta un loco circondato da muraglie, il quale desidero ora incorporare con

detta mia casa, non tanto per l’accesso ragionevole e gustoso per me, ma al

pubblico perché si ritira il canto all’altro per pochi palmi ...assicurando che

oltre la bellezza e che ciaschedun abitante ne riceverà, si torrà quel canto

del quale ne puol procedere disgusto ...” - la risposta del 30 gen.1587 ingiunge di “non alzare, né coprire le muraglie della piazzetta

che resta in fondo alla crosa della Cella

”.

Nello slargo iniziale, affissa al muro c’è una prima targa marmorea (un’altra si ritrova uguale vicino al civ. 29r) che avverte che “è vietato il

transito dei carri decreto sindacale 25. 3.19 “.

Come già detto il 9 ott.1818, quando il borgo contava 5300

abitanti, era apparso alle estremità della via un manifesto che proibiva il

passaggio delle bestie da soma sia cariche che senza basto, e fissava 5 soldi

per ogni somaro scarico e 10 per ogni carico (venivano esclusi i ‘ Regi

Serviggi’).

All’inizio strada sono stati posti delle ringhiere

trasversali tubulari al fine di impedire da quella parte l’accesso ai veicoli,

anche motocicli.

Rispetto al tratto superiore, conserva una personalità e

l’aspetto della tradizionalità rionale.

CIVICI del tratto inferiore, a

mare

La numerazione civica si sviluppa da mare a monte e,

per i numeri neri, raggiunge oggi i civv.neri 20 e 17.

Nei

primi anni del 1900 erano proprietari : del civ.1 (la numerazione

non corrisponde a quella odierna) Canepa Giuseppe ; del 2 Piccardo

Aronne ; del 3 Canevaro Gb ; 4 e 7 Romairone Natale (quello della

galleria); 5 Samengo Vittorio (quello del vico omonimo); 6 Fossati Luigi e

Tubino Arturo ; 7a la vedova Parodi

===civ. 3r c’era sino al

2002 una antica e l’ultima tripperia

“da Mario” (la trippa è un piatto tipico povero, diffuso in tutte le regioni

(alla napoletana, marchigiana, piacentina, romana, pisana, savoiarda,

bresciana; in frittelle, in insalata, all’aceto, con la verza o le rape,

semplice o ‘accomodä’. Ma qui da noi, c’era una attenzione e un uso con un

culto superiore che altrove; e dato che nulla nasce per caso, forse il

significato non è solo nella povertà della gente – assai spesso immigrati, analfabeti,

destinati a lavori pesanti con poco ed insicuro salario - quanto anche nella

scarsa cultura dell’allevamento di carne alimentare: veniva chiamata la

‘vitella dei poveri’; dal forte odore e sapore caratteristico, era il cibo

quotidiano di chi della bestia non poteva mangiare la carne ma solo ‘le bele’

bollite; il brodo era usato per la minestra, detta ‘la sbira’ (dal suo uso nelle carceri, viene la parola sbirro per

il poliziotto che la somministrava giornalmente). Del digerente, dagli

stomaci all’intestino (tipica erano la chiappa, la riccia, la centopelli, la

castagnetta) una coppetta di trippa da fare poi accomodata in umido con pane,

patate e pinoli, e un cucchiaio di salsa, era il piatto quotidiano.

==civ.7r a testimonianza

di quanto scritto sopra, nel piccolo vano si notano varie colonnine a supporto

del soffitto ad archi a vela; indicativi di ben antiche precedenti

distribuzioni dello spazio costruito.

===civ. 9r = ospitava nei

primi anni del 2000 (ed ancora in ago 02) il «Centro

sociale di volontariato “i Minolli”», centro di giovani volontari (da 15 a 25 anni), con

responsabile la sig.ra Rita Carlo, che vogliono portare un pò di conforto a chi

ne abbisogna (ammalati in ospedale, viaggi, minori. Il Secolo XIX/2001 li cita

quale unico centro sociale (senza guadagno) – oltre le ambulanze - attivo in

agosto in piazza Settembrini opportunamente illuminata da un riflettore

(imprestato dalla Darsena) e munita di una cucina e di 70 sedie per poter

mangiare, pesca di beneficenza, musica e tombola; il tutto per far festeggiare

l’estate da parte di chi era rimasto in città. Nel 2002 tale cerimonia fu

iniziata in ritardo per maltempo e disguidi, ma con eguale buon esito tanto da

proporre di prolungare alcuni giorni, ma da Tursi venne inspiegabilmente

imposto l’alt con malcelata rabbia del gruppo.

Nel 2004, il locale di 16mq occupato dal centro, è vuoto ed

in affitto.

===civ.15r nel 1950 c’erano

Ferraris & Traverso, per il Pagano/50 unica impresa di pompe funebri

cittadina in quell’anno. Nel 2004 “affittasi, con cortiletto interno”.

===civ. 30r, l’ex antico negozio di ferramenta ‘Mondo’. A lui è succeduto Lucà Antonino (figlio del Lucà che fabbricava reti da letto in via

Pacinotti) il quale nel 2002 si spostato

in via Giovanetti essendo più frequentata; ovvio che il suo trasferimento ha

aumentato il senso di vuoto ed abbandono di questa antica via.

===civ. 40r, La casa, detta

‘palazzo Raffetto’ nel cui corpo si aprì la farmacia, risulta al margine di

levante dei giardini di villa Centurione (o del Monastero), e fu eretta dove

erano delle stalle. Poco prima dello sbocco in via Buranello, c’è l’entrata dell’antica - la prima nata in San Pier d’Arena - farmacia Raffetto, in via della Cella angolo via

Mazzini=via Ghiglione: il dott. Angelo

Raffetto fu il primo farmacista che

nel dic.1873 (quindi già attivo in quell’anno; ma risulta che un

servizio notturno e concessione di farmaci gratuiti per i poveri riconosciuti

dal Comune, sia dell’anno prima. A ruota nacquero poi la Levrero in v.C.Colombo

47 (via Sampierdarena), la Milanesio in via sant’Antonio 18 (via Daste angolo Giovannetti) e la Sommariva in via Buoi (via S.Canzio) stipulò un

contratto –con entrata in vigore nel 1874 all’apertura del nosocomio cittadino-

con l’amministrazione dell’ospedale Masnata, al fine di fornire tutti i

medicinali -comprese le poche specialità allora esistenti - per il valore di

una cifra forfettizzata di 40 cent. al giorno per ogni ricoverato. Quando nel

1881 la gara d’appalto fu vinta dal dott. Milanesio (in via Giovannetti), il Raffetto per nulla offeso offrì gratis i

farmaci necessari di notte. Rimase Consigliere della farmacia dell’ Ospedale

fin oltre il 1938.

uno dei tre ingressio della

farmacia sulla strada

A

lui, ma più probabile all’omonimo industriale della latta, fu dedicata una

strada cittadina, tutt’ora esistente.

Gli

successe il dott. Raffetto Carlo. Non sappiamo bene quando, venne acquistata da

Aristide Bisio, acceso repubblicano;

caratteristico personaggio anche fuori della professione. L’attuale

proprietario, dott. Fioretti nel 1995 preferì trasferire l’esercizio nella più

frequentata via

G.Buranello, abbandonando così

all’incuria anche i marmi che la arredavano, e con essi una caratteristica

fetta di storia professionale.

===civ. 6: nel 1967 fu spostato a nuova apertura

conseguente a modificazione edilizia

===di fianco al 29r, c’è il

secondo marmo con inciso “ É vietato il

transito - dei veicoli e quadrupedi in direzione di Genova”.

angolo con vico el Centro anni

1980 – prima del restauro

===33r era l’ingresso di un

negozio, i cui lati e la sommità hanno una semplice ma vistosa decorazione

marmorea il stile tardo liberty

===il 41r ed il 48r sono gli ultimi negozi del tratto inferiore

_____________________________________________________________

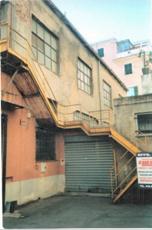

Nel tratto superiore,

lungo 150 metri e largo 5, con due marciapiedi larghi 1,4 metri; al limite

interno del voltino, a destra c’era uno dei pochi vespasiani

sopravvissuti in città: chiuso perché anche se abbastanza frequentato,

era poco curato ed in condizioni non è certo di idoneità per una città che

cerca spazi nel turismo: meglio farsela addosso o dover pagare dei caffé.

Negli

anni di poco precedenti il 1900 (i civici di allora possono non corrispondere

agli attuali) erano proprietari: dell’ 8 gli eredi Nazzi ; 8a

Canepa, Noli e C ; 8b Barabino Andrea (aveva acquistato nell’apr.1872

per 2000 lire un gruppo di appartamenti, magazzini e negozi posti nell’angolo

sinistro del caseggiato vicino al vicolo; un negozio di questi ospitò per ben

117 anni una latteria, della Lisin, gestita

dalla sorella per 84 anni e poi dalla nipote Angiolina

e dalla pronipote Bianca, quando il latte

portato dalle alture o dall’entroterra, si vendeva non pastorizzato in

tetrapack ma ancora grasso-saporoso, misurandolo con quartini e mezzolitri di

alluminio dal lungo manico) ; 9 Pittaluga Bartolomeo ; 9a

Pittaluga Gandolfi e C ; 10a eredi Monticelli (vedi in via N.Daste) ; 10,10b,11,12,13,14 eredi Samengo (vedi).

===civ. 8: Una carta del 1853, mostra questo sito su cui il sig. Morasso

Angelo chiese poter costruire una casa, alta solo 7,15m e distante 5 m dal

muraglione delle ferrovia che è alto 6,10 m (quando essa era a doppio binario; oggi è raddoppiato e la distanza

dalla casa quasi azzerata).

Nel 1904, vi fu costituita la soc. di Mutuo Soccorso Muzio

Scevola, che svolgeva assistenza generale, ed aveva come presidente

onorario il sen. Nino Ronco.

Nei suoi giardini, venne successivamente eretto il palazzotto della Croce d’Oro

( la cui vicinanza ha portato all’errore

alcuni storici che danno la SMS residente al civico 10 dove invece è la Croce). La sezione sportiva, organizzò delle gare

ciclistiche nel 1919 per “corridori

indipendenti e che non avessero mai vinto primi premi”.

Ospitò, dal 27 giugno 1920, anno della

sua costituzione, l’Associazione Pro Cultura Popolare

avente “per iscopo l’elevamento morale ed intellettuale di tutto il popolo,

senza distinzioni politiche o sociali”. Il motto, come era costume allora, di

tipo classicheggiante, era “Alere flammam”. Ammesse le donne.

Presidente

era il prof. Angelo Vernazza; viceP. il prof Mario Biagi; segret. Oliverio

Olivari; contab. rag. Genesio Perazzo; econ. Carlo Moreno; tesor. Luigi Bonino;

consiglieri il maestro Antonio Rossi, GB Ferrando, Natale Barabino, Trieste

Belleno, Lorenzo Bianchetti

Un

primo impegno fu stampare il discorso inaugurale del Vernazza, seguito –firmato

dallo stesso- un libretto con la celebrazione del 1° Centenerio della nascita

di N.Daste; ed un opuscolo (1921) in occasione della “Prima mostra d’arte e di

tecnica”

Favorì (dal 1921) mostra d’arte di

autori operai; numerose serate danzanti; una grande fiera di beneficenza, con

balli e teatro a favore dell’ospedale civile; ed esibizioni filodrammatiche nel

teatrino sociale (in esso l’Accademia

filodrammatica Muzio Scevola programmava commedie anche in dialetto, come ‘o testamento

dö sciö Lumetti’ , ’O löu perde o vizio’, ‘Vi amo e sarete mia’ , ‘A paggia

vixin a-ö feugu’ , ’O miracolo’; dalle quali prese l’avvio professionale l’attrice

concittadina Bianca Zanardi, divenuta ‘ la

Duse di San Pier d’Arena’) .

Sopravvisse sino al nov.1933 quando si

fuse con la A.M.S. Fratellanza ed Amicizia di salita Millelire. Infatti nel

Pagano/33 è ancora citata.

Nel 1933 divenne la sede dell’ Istituto scolastico parificato Minerva, autorizzato dal ministero della

P.I., nato con lo scopo di preparare gli studenti con corsi di riparazione o

agli esami per qualifiche professionali quali disegnatori, meccanici,

elettrotecnici, corrispondenti commerciali ed interpreti, stenografi,

dattilografi comptometria e contabilità. Infatti offriva – con corsi diurni e

serali - seguendo un programma governativo ed esami interni - la possibilità di

ottenere, in un anno, licenza di avviamento commerciale, avviamento

industriale, scuola media e scuola tecnica commerciale + idoneità alla

II,III,IV,V

classe superiore ragion.-geom.-macch.-capit. + corsi celeri per abilitazioni

per ragioniere, macchinsta navale e capitano di lungo corso. + qualifiche

professionali di specializzazione per disegnatori meccanici-esperti elettrotecnici

e corrispondenti commerciali ed interpreti nelle lingie estere. L’istituto

chiuse l’attività negli anni ’90.

Come direttore aveva il prof. V.Gabbarini, grande collezionista

di opere d’arte (soprattutto quale esperto

internazionale di ceramiche e quadri) da avere in casa (in corso L.Martinetti, 4/15) un museo

personale. E – si racconta – come insegnante il figlio della famosa

saponificatrice, che abitava in via Carzino

I locali furono affittati ad

altri, solo a piano terra: il vetraio per lunghi anni ospite si è poi

trasferito in via Gioberti. Ora, 2004, vi è un riparatore di elettrodomestici

gestito da un sudamericano.

L’edificio

sarebbe appetibile dalla vicina Croce d’Oro, che però trova insormontabili

ostacoli nei meccanismi di una eredità confusa.

Nelle

vicinanze, il sig. Marchisotti (grande e

polivalente atleta cittadino; Maestro dello sport; genitore del dirigente del

DonBosco calcio a cui è intitolato il più prestigioso ed antico torneo di

calcio locale con la DonBosco calcio; scomparso da oltre dieci anni) ricordò che in una “stalla” locale, si riunivano i

primi atleti della Società di Ginnastica Sampierdarenese.

===civ. 54r: dove era il vetraio; viene descritto dalle

Belle Arti che ci fosse una decorazione ad arco attorno allo stipite, di stile

liberty; che ora non c’è più (era ricerca

individuale negli anni a cavallo tra il 1800 e 1900, tentare di diversificarsi

decorando portoni e negozi con fregi; qui, un allargamento dell’accesso,

successivo all’epoca, troncò la cornice originale che ancora si intravedeva

nella porzione terminale prima che altri restauri ne cancellassero ogni traccia). Probabilmente è un errore nellarchivio delle Belle

Arti.

===civ. 43r La scuola guida Aquila, di anziana memoria. Nel 1933 a Sampierdarena, è

descritta solo l’auto scuola ‘Moderna’, in via

G.Carducci (via A.Cantore) 167r

===civ. 47r nel 2004-6

ospita la «Chiesa Evangelica Apostolica nel nome di

Gesù»

===civ. 49r-51r negli anni

70 erano occupati dalla ditta ALBA di Pirozzi Luigi, poi Pirozzi B. che

lavorava in lavoazioni di saldatura e riceveva elettrodi, punte int.,

bacchette, ecc.

===civ. 10: si aprono i cancelli della soc. Croce d’Oro, servizio di ambulanze di

soccorso, attiva dal 1898.

Cinquanta anni prima della nasciata, con l’avvento

dell’industria e delle numerose attività artigianali, concomitarono sia una

enorme immigrazione di gente povera e senza assistenza, sia un aumento

vertiginoso di incidenti e malattie, sia la constatazione dell’eccessiva

lontananza dell’ospedale

Pammatone (considerati

i mezzi a disposizione e che il nosocomio era ubicato al di là del colle di san

Benigno che era quindi da scavalcare).

lapide in via San Pier d’Arena

Fu fondata per iniziativa di sette operai (sottoscrivendo un manoscritto, le

firme sono di Vittorio Landini (primo presidente), Nicola Crespi proprietario

del bar, Giovanni Corsani, Giovanni Savani, Renato Ramaciotti, Vittorio Gallo e

Carlo Parodi; l’ottavo, un toscano di nome Marconcini, sull’esperienza delle

misericordie toscane, diede l’idea, ma non partecipò; Fravega aggiunge un

Giovanni Santi) che per

primi -favoriti dalla sempre più forte necessità sociale di mutuo soccorso e

dalla contemporanea apertura dell’ospedale Masnata- provarono ad organizzare

questo servizio volontario, destinando il resto della loro consumazione a

formare il primo capitale dell’Associazione: infatti nell’osteria che

solitamente frequentavano, la caffetteria Crespi

in via Colombo (via San Pier d’Arena, ove ora c’è una lapide appesa al muro «nel luglio del 1898 / in

questo locale / a rudi lavoratri d’animo generoso / sorse l’idea di costituire

/ la P.A. CROCE D’ORO / nel XXI anniversario sociale / in segno di

riconoscenza»), la sera

del 30 luglio (si

precisa anche alle ore 21,30) decisero di organizzare e realizzare un primo servizio di

volontariato continuo; e versarono quale quota sociale 15 centesimi.

Il compenso era,

ed è, nella coscienza di aver compiuto un serio, faticoso e simil professionale

dovere sociale. La

Società, è divenuta nel tempo organizzatissima, efficientemente indispensabile

nel contesto cittadino; sempre presente nelle più svariate necessità, sia nei

quotidiani interventi di routine locali, sia quelli straordinari – abnormi o

pericolos - che sono stati attestati dalle innumerevoli citazioni e documenti

di ringraziamento e riconoscenza quando le vie di comunicazione erano difficili e lente, e le

località raggiungibili solo a piedi.

Nel disastro ferroviario a Mignanego dell’apr. 1905 (durante

un trasporto di truppe del 54° Reggimento fanteria: si ebbero quattro morti ed

i 25 soldati feriti furono da loro portati per cure a San Pier d’Arena, e per

l’abnegazione dimostrata, il Ministro della Guerra premiò la bandiera di una

medaglia d’oro); al terremoto in Sicilia nel 1908; per il colera in Puglia nel

1910; il crollo della diga di Molare nel 1935; una tromba d’aria al Fossato

portò inondazione e devastazione; esplosioni (della polveriera sia a

Borgoratti che nel forte Guano sopra Cornigliano e nei Docks Liguri); gli

eventi bellici mondiali (specie nell’ultima con i bombardamenti, i crolli ed il

rischio e pericolo diretto della propria vita); la grande alluvione del 1970;

il naufragio della London Valour, via Digione).

Una vera e propria ‘mania’ di altruismo e protagonismo

La prima sede fu in

affitto verso la fine di via don Bosco (allora non ancora santo) in

località Fornaci, ed il primo firmatario dell’atto di nascita ne fu anche il

primo presidente. In quella località, una foto testimonia le esercitazioni ed

il materiale in dotazione: carri barella trainati da animali su strade spesso

sterrate e barelle a mano.

zona Fornaci - a destra, la villa dei Salesiani

Trasferiti poi nella seconda

sede, in via generale Marabotto (via

D.Storace) poterono

comperare il primo carro-barella, visibile nella sede.

Nel 1901 la CRI

concesse l’uso di un sottopasso ferroviario

di piazza Ferrer (p.zaV.Veneto), a cui si aggiunsero per concessione Comunale e nel breve

tempo a seguire, altri due fornici (dietro gli scaffali per libri nella libreria ‘La bottega

del lettore’, ci sono ancora le bianche mattonelle poste sui muri, allora

necessarie in tutti i locali soggetti a pulizia più rigorosa come nei sanitari;

uno serviva da ‘pronto soccorso’ e gli altri da ‘dormitorio’. Presidente era

divenuto GB Ferrando).

1908 la direzione sala del

Consiglio barelle coperte; traino a mano

Una foto del 1910, ricorda i soci

attivi nella ‘campagna colerica’ di quell’anno.

1911 - vano dormitorio davanti ai voltini

ferroviari carri-lettighe

Il 12 luglio 1911 il presidente

G.Elia Currò fece un discorso riassuntivo delle benemerenze. Ricordò la Medaglia d’oro avuta dal

Ministero della Guerra, da quello dei Lavori Pubblici, dai Municipi di

Sampierdarena, Rivarolo e Cornigliano, ed all’Esposizione di Milano del 1906;

medaglia di bronzo ai benemeriti del terremoto. Esaltò la raggiunta capacità di

poter eseguire contemporanteamente ben cinquanta trasporti.

Nell’apr. 1914 per concessione del

terreno demaniale da parte del CAP, fu costruita una apposita terza sede, una palazzina in via C.Colombo di soli 150 mq perché

con un piano in meno rispetto l’attuale (vedi

in via SanPierd’Arena, civ. 16).

Nel marzo 1921 la giunta diretta dal

sindaco Gandolfo, approvò la spesa di £. mille per la fornitura di “una

motocicletta per celere servizio di trasporto defunti per fatto violento”. Erano ancora tempi in cui ci si

doveva rivolgere a Pammatone perché nell’ospedale Masnata la camera mortuaria

era da restaurare e non aveva personale fisso di custodia. Nella moto era

applicabile una barella per le salme o un’altra per i feriti (spese di benzina,

chaffeur e manutenzione a carico della PA).

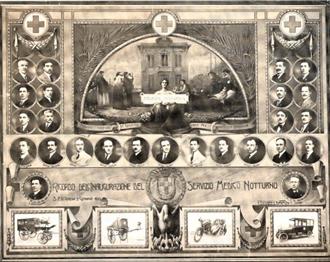

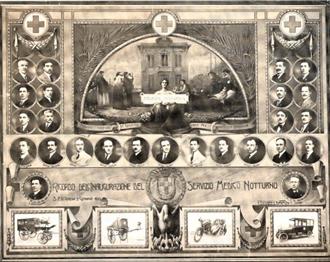

Nel gennaio 1922,

presidente L Schiappapietra, vennero inaugurati sia il ‘servizio medico

notturno’, che ‘servizio medico domiciliare’ in epoca in cui la mutualità non

copriva tutta la popolazione e lasciava fuori proprio le fasce più deboli: 23

medici (50 scrive, Anfas: praticamente tutti) della città, a servizio della

Croce. (nella foto

sotto è visibile lo stabile, ove allora aveva sede la Pubblica assistenza).

staff medici servizio notturno con la seconda sede

motocicli, per servizio medico notturno

Forse sono di questi tempi, le prime ambulanze a motore; ed

un labaro che ricorda l’esistenza di un “corpo

musicale Croce d’Oro”.

Nel 1923 con

una lapide posta nel salone principale, vennero ricordati i nove iscritti

caduti nell’evento bellico precedente:

ANNO 1923

LAPIDE INAUGURATA NEL 1923

CADUTI IN GUERRA

1° APPENDINO LUIGI – CAPORALE del

1891

2° BONFATTI MICHELE – CARABINIERE 1892

3° ELIA CURRO’ ENRICO - CAPITANO

1893

4° FACCO GIUSEPPE -

TENENTE 1896

5° FERRERO NATALE - SOLDATO 1887

6° STORACE GAETANO - SERGENTE

1885

7° PAOLUCCI CINZIO - CAPORALE

1893

8° LANFRANCHI RAIMONDO - CAPORALE MAGG. 1897

9° ROSSI EMILIO - SOLDATO 1898

PER LIBERALE

CONCESSIONE

DEL

CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI

GENOVA

AUSPICE

NINO

RONCO

(tra

essi DG Storace). Sul marmo furono aggiunti i nomi dei militi che persero la

vita nella seconda guerra.

esercitazione anni ‘20

esercitazione anni ‘20

Una delle prime autolettighe acquistata negli anni

venti, fu ricavata rielaborando una Fiat 512 usata dal principe Umberto di Savoia per sposarsi con

Maria Josè del Belgio; l’auto storica, rimase funzionante anche nel dopoguerra.

Anche questa sede-casetta però ben presto si rivelò

insufficiente; così nel 1926 col

beneplacito del Consorzio essa fu venduta ad un privato.

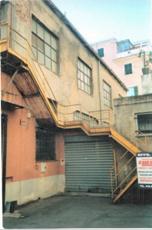

Con la somma ricavata dalla vendita del fabbricato, la

società poté acquistare il terreno ed erigere l’attuale

quarta sede in via della Cella,

ingresso

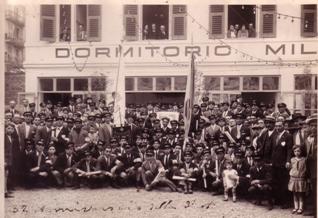

1926 32° anniversario

rimanendo in debito di 230mila lire di allora (325mila lire per acquisto, 132,128

per adattamento, 15mila per mobilio, 65mila per lavori d’impianto); l’avvenimento è ricordato da una lapide posta nel salone delle adunanze, che dice : “ Per liberale concessione del CAP -

auspice Nino Ronco - la P.A.Croce d’Oro - presidente Ernesto Skultecki -

poteva - qui - erigere le sue sedi -- a testimonianza del beneficio - a -

consacrazione dell’avvenimento - gli amministratori - questo ricordo vollero -

MCMXXVI - con animo memore a maggiore gloria - in questa sede traslata - 1926

“.

In concomitanza, correva voce e fu oggetto di denuncia da

parte della CRI e del Prefetto, che il locale Fascio (che alloggiava in via

Mameli al civ. 1, e desioso di aprire una cooperativa di consumo) premeva per

occupare le arcate ferroviarie di p.zza VVeneto –occupate dalla CdO e ad essa

concessa dalla CRI che l’aveva primitivamente ottenuta dal Ministro dei LLPP

col consenso dell’Ispettorato gener. delle Ferrovie; e, dal 27 giu.1903

destinate all’esercizio di ‘stazione di Pronto Soccorso’.

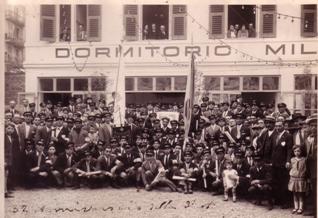

In quegli anni, la bassa costruzione a destra subito dopo

il cancello d’ingresso, fu adibita a ‘dormitorio

militi’ -con grossa scritta della funzione, subito sopra le porte-finestre del

piano terra-, istituendo così questo servizio (necessario sia perché così già presenti all’atto di

una chiamata, sia perché potessero riposare essendo tutti volontari con un

altro lavoro da dover espletare).

Nel 1929, in

assenza di assistenza mutualistica, fu aperto un Policlinico con visite

specialistiche ed un laboratorio compreso radiologia, ed in cui prestarono gratuito servizio famosi medici locali

come E. Olivelli pediatra, T. Tosonotti

chirurgo, L. Masio medicina generale, P. Rettagliata ostetrico ginecol.

La società fu eretta in Ente Morale il 18

luglio 1930, acquisendo così anche

vita giuridica.

anni 1930

Sei sono i soci ricordati con un riquadro posto nella sala

maggiore, caduti nella guerra, nel periodo 1944-45.

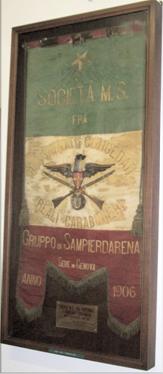

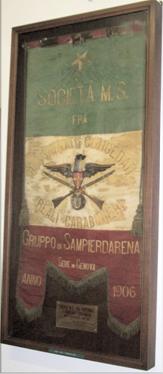

Il labaro della società, è ricco di oltre 75 medaglie

d’oro di merito e riconoscimento, ottenute nell’arco di tutti questi anni.

Nel luglio1958

fu bandito un concorso di biliardo, a squadre, tra società.

Economicamente drammatico il febb/61 a seguito dell’ingiunzione di spesa di

15milioni di lire causa risarcimento danni per un incidente stradale accaduto

nel 1948. L’aiuto provvidenziale di altre società consorelle permise superare

questa difficile fase economica.

Nell’88°anniversario, 1986,

presidente Baldini (onorario don Berto Ferrari; sindaco di Ge. Campart), manifestazione per 5 gg. -ideata da DiGiuseppe Mino -

suddivisa in 4 sezioni, con premi per : ---poesia dialettale ligure ed in

italiano; ---gastronomia ligure (con menù fisso: “succu, trofiette, corzetti, buridda de

stocca, coboletti”);

---pittura – scultura – grafica; --- culturali (poesia, musica)

Ogni giorno cabaret, canzoni, concerto bandistico, ballo,

ecc..

Prima di entrare nella grande sala del consiglio, alla parete è appeso dal 1997 un quadro

donato dal pittore sampierdarenese Angelo Baghino,

volutamente inquietante e drammatico per il sovraccarico di colore nero, per

esprimere il dolore e la sofferenza di coloro -ed in particolare dei soci che

nell’ultima guerra furono soggetti a deportazione nei campi di concentramento

nazisti - alcuni

presenti anche nel periodo bellico, pagarono con la deportazione: di essi

vengono ricordati Andreani Amedeo, Baiardo Domenico, Dellepiane Irmo, Dondero

Stefano, Fraguglia Pietro, Giusti Bruno, Venanzini Aristide.

il labaro l’ingreso nel 2007;

l’albero di canfora nell’angolo

Con quattromila soci, solo pochi dipendenti, e l’opera di

trecento volontari è considerata all’apice degli interessi della cittadinanza

locale e della gente che la alimenta con donazioni e lasciti testamentari; la Croce si autoalimenta economicamente solo con

donazioni volontarie o attraverso le più varie e frequenti iniziative, a cui

la popolazione partecipa con interesse ed entusiasmo; attraverso una oculata e

sensibile amministrazione, negli anni è divenuta una delle più qualificate

dell’intera grande città: con 13 auto riescono a svolgete oltre settanta

interventi giornalieri i più dei quali urgenti; negli ambulatori si svolgono

visite specialistiche gratuite (in rapporto alla disponibilità dei medici) di

chirurgia, senologia, podologia, pediatria, ortopedia, terapia iniettiva,

prelievi ematici e controllo della pressione arteriosa.

In un garage, dall’aprile 1997

è in dotazione - in attesa di legislazione legata al ‘servizio 118’ - una

automedica attrezzata con tutti i necessari per l’intervento urgente di

rianimazione.

Nel 1998 i

cento anni di solidarietà vennero ricordati con una mostra fotografica al

centro Civico. Presidente era Massimo Bisca.

Negli anni 2010 è completamente rinnovato il parco auto,

con donazione di una ambulanza pediatrica da parte della famiglia Romano (prof. Romano Cesarino, valente primario studioso al

Gaslini di malattie metaboliche infantili, abitante a SPdArena, la cui

consorte è proprietaria della farmacia Croce d’Oro).

La saletta del bar è

ospitata alla base della palazzina centrale; ha dei soffitti e sopraporte

decorati con pregevoli stucchi

Nel salone, un grosso

tavolo al centro per riunioni dirigenziali ma offerto anche per riunioni di

associazioni; alle pareti numerosi ricordi e lapidi.

Alcune salette ai lati

del salone offrono spazio alla segreteria ed a quelle gloriose dei Donatori volontari del sangue e dell’associazione Carabinieri in pensione (in

quest’ultima si conservano foto del carabiniere Tirelli, qui fondatore della

S.M.S. e nonno della armacvista della s.Gaetano in via C.Rolando; e di Tosa,

del quale abbiamo titolata una strada).

soffitto del salone

la sede in via C.Colombo ricordo dei Caduti

altorilievo

simbolico 1° premio al Carosezzo 1949

SocM.Socc Carabinieri

===civ. 66r (il Pagano/61 segnala al 64r la ditta

Dapelo&Macciò di cromolitografia), dove ora si accede tramite voltino ad un

atrio interno che oggi –a sua volta- da accesso a dei box (costruiti di recente

nell’area di una ex fabbrica) e ad un meccanico riparatore di roulottes (negli

anni

1960/80 si chiamava RARA=riparazione autoveicoli, roulottes ed affini):

===civv. 16-20 Mi si dice che quando l’edificio fu

iniziato, l’impresa fallì e nacquero così dei contenziosi della proprietà

finché non divenne tutto di una Marchesa

NegrottoCambiaso che viveva all’estero.

Il portone è sormontato da due bassorilievi con cartigli

stemmati a richiamo religioso: uno reca la cifra IHS (con la croce sopra la h; significa

Iesus), l’altro la

stessa sigla incrociata con MV in basso (il nome di Maria Vergine). Evidentemente han dato sede ad istituti religiosi,

posti come sono sul retro dell’antica sede di don Daste.

===il 18r

è un errore, perché assegnato ad un negozio di vernici e colori, che dovrebbe

avere il numero rosso; però inizialmente poteva essere un ingresso, poi

trasformato in negozio.

===Al civ 20 aveva sede il gruppo

Escursionisti C.Battisti.

A a più voci relative

ad una fabbrica di latta. ci segnalano che era localizzata a ponente, ovvero

al

===civ. da 67r- a 75r sono nel retro del palazzo, con progressione da

monte a mare e penso che, anche se ora sono in via della Cella, tale

numerazione faccia parte dell’antico nome che aveva: vico N.Bruno - Sino al 2010, emergevano dall’asfalto scorticato dal

tempo(foto↓), gli antichi ciottoli con i quali era pavimentata. In

quest’anno è stata riasfaltata ed essi sono nuovamente finiti sotto il bitume.

Nel primo vicolo laterale, che

poi continua e contorna verso mare il palazzo che nella foto sotto è a destra,

sulla facciata a mare si apre un vano ‘tipo box’ col civ, 63r; di fronte ha una

serie di 79r legati a dei box di recente costruzione; nella foto si nota a

sinistra la antica lavanderia (vedi sotto).

Nel primo vicolo laterale, che

poi continua e contorna verso mare il palazzo che nella foto sotto è a destra,

sulla facciata a mare si apre un vano ‘tipo box’ col civ, 63r; di fronte ha una

serie di 79r legati a dei box di recente costruzione; nella foto si nota a

sinistra la antica lavanderia (vedi sotto).

Nel secondo vicolo laterale poco

più a monte del primo, ove ora un falegname (vedi

civ. 105r)↓, esisteva sino al 2010 un vecchio ingresso

(caratteristico) con porte di legno che molto probabilmente era quello

carrozzabile della villa Centurione che ora si apre in via Daste al civ. 28;

infatti finisce nel giardino del retro della villa. Negli anni 2010 detto

portale è stato demolito e sostituito dall’entrata di due box.

il vicolo chiuso

l’antico ingresso al giardino (ora box)

Non

facile individuare dove potesse essere negli anni 1920-30 la fabbrica dei succ. Raffetto

Angelo, anche loro impegnati nella lavorazione della latta per

conserva e metalli. Il Pagano/25 (vedi sopra) dice che erano al ===civ.67r (dispari, quindi a levante); ed a levante della strada, dietro alla casetta, nel

dic.2004 si sta demolendo un edificio con le caratteristiche dell’industria

(alto cinque piani, ampie e multiple vetrate con riquadri rettangolari). Questo

edificio, più recente è stato occupato dalla lavanderia

industriale Ciglia Maltis di Antola Franco che è andata dimessa negli

anni 1990 circa (negli anni 1977 una fattura è intestata a “Lavanderia Maria

Cilia srl – lavanderia a vapore e lavaggio a secco – steam laundry & dry

cleaning” – capitale soc. £.900mila interamente versato - – via della Cella 79r

– e firmata dal direttore dei servizi: Mario Calabria ). Nel 2004-5 è stata

abbattuta dalla soc. EcoGe per farne dei box ad un solo piano+tetto con ovvia

ampiezza di luce per chi abita nella zona; nella demolizione un tratto è

crollato improvviso, creando rumore e qualche danno all’edificio di fronte) che

potrebbe vantare la stessa appartenenza, anche se avrebbe i civ.rosso inferiore

al 67r (perché tale numero, è il primo del palazzo dopo).

................

................  ...

...

la

lavanderia –nell’angolo a destra- vista da palazzo Serra

===civ.

13 si apre nel terzo vicoletto anonimo laterale; una volta la facciata

retro di questo palazzo era collegata con la villa (che viene descritta in via Daste) con un muro (oggi abbattuto e l’apertura porta a dei box

sotterranei alla villa stessa) e quindi

qui si apriva - negli anni 1930 - il ‘premiato pastificio

Monticelli B&B’ (per Pagano/61

era al civ. 17n; ora l’apertura è il civ. è 115r).

Su

quel muro su descritto, sulla facciata della strada quindi, prima dell’ultimo

restauro c’era un pregevole riquadro in rilievo (foto sotto↓) di forma poligonale,

raffigurante la Madonna con Bambino (all’arch. Storico di Pal. Ducale è scritto che era

stata restaurata nel 1957 e che era un quadro “dipinto su tela”) e che ora è scomparso. Era buona speranza pensare vi

sarebbe stato ricollocato alla fine dei lavori, ma essa appare vanificata:

l’immagine è scomparsa, l’ingegnere restauratore ‘non sapeva che ci fosse’;

alla fine, ‘nessuno’ ne sa più alcunché.

===civ.

105rosso – nell’interno del vicolo chiuso, antica

falegnameria che nel 1012 viene gestita da due

generazioni di artigiani; ora proprietari, dapprima avevano in affitto il

grosso locale, bivolume: nella parte più profonda, verso nord, di circa 30m² il

soffitto è in cemento, e sopra ha abitazione della antica villa; nella parte

più a mare il soffitto è ancora con vecchissime travi a capriata (foto↓) –

probabilmente ex alberi di navi perché di spessore diverso alle due estremità.

tetto

della falegnameria: interno ed esterno (dietro, la torre di villa Serra

Monticelli)

===civ.6 è

chiamato il caseggiato dei Lo Faro: a

cavallo tra 1800-1900, occuparono l’ultimo tratto libero del parco della vicina

villa Serra, quando era già sede del pastificio Monticelli e ad essa tolse

definitivamente la vista della loggia, caratteristica che per tanti secoli- di

essa o di quella a fianco dei Samengo- furono da sole a dare il nome alla zona

del borgo: i nobili ed antichi proprietari, affacciati dal colonnato arrivavano

a vedere il mare e godevano della quiete degli orti sottostanti; in molte carte

anche comunali, dire solo ‘la Loggia’ , era -come ‘la Cella’- indicativa del

posto, anche se in altri documenti, col termine ‘Loggia’ viene intesa la villa

seguente dei Samengo (probabilmente rimasta più a lungo a lasciar vedere spazi

profondi).

===civ. 8 ha sede la palestra

G.A.J. (Gruppi Autonomi Ju-jitsu) già gestita da Nicolino

Rosa famoso ed apprezzato maestro dell’arte orientale del jiu-jitsu,

seguendo il metodo del maestro Bianchi. Apprezzatissimo è il suo interessamento

e coinvolgimento anche di bambini subnormali, che possono trovare nella

palestra le attrezzature loro idonee e in questo sport uno sbocco emotivo, di

fiducia e quindi di inserimento. La palestra fu ristrutturata nel 1987.

Al termine, di fronte il loggiato, mentre invece restringe

la strada il fianco di ponente del palazzo Serra-Monticelli, descritto in via

Daste.

prima del restauro, logge tamponate; poi, saggiamente

riaperte.

Nella prima foto, nella costruzione a un piano, sopra le tre

finestre si vede chiaramente una Madonna con

cornice ottagonale: nell’abbattimento di questo edificio, essa è scomparsa.

verso il mare, dalle finestre di villa Serra

Come già detto, l’ultimo tratto che poi termina in via

A.Cantore, attualmente è sempre via della Cella, anche se sino all’apertura

dell’ultima grossa arteria (1935-6), era il tratto iniziale del corso dei Colli (corso L.Martinetti: i civv rossi 2-4-6 di quest’ultima

strada, divennero 84,86,88 della Cella nel 1955; e l’88r è l’ultimo della via,

con il 123r*** di fronte) .

DEDICATA alla chiesa che anticamente si apriva sulla strada

con ampio piazzale e che ora è descritta in via Giovanetti (ma, non essendoci

il nome della Madonna o della chiesa stessa, potrebbe anche essere dedicata alla

zona, sempre in base alla radice dal latino).

BIBLIOGRAFIA

-Archivio

Storico Comunale

-Archivio

S.Comunale Toponomastica - scheda 1060

-AA.VV.-Annuario-guida

archidiocesi- ed./94-pag.393---ed./02-pag.431

-AA.VV.-ANPAS

100 anni di volontariato-2004- foto 1910

-Castruccio

A&C.-Genova e paesi circostanti come ...-Mondani.1983-fasc.6.

-Costa E.-i

100 anni della s. Fratellanza Amicizia-DonBosco.1993-p.28.31

-DeLandolina

GC – Sampierdarena - Rinascenza.1922-pag.36

-Gazzettino

SPD’Arenese : 2/72.2 + 5/73.14 + 7/73.3 + 3/74.5 + 9/80.7 +

9/85.14 + 9/86.18 + 4/87.14 + 9/89.17 + 6/90.7 + 2/91.3 + 6/92.14

+ 7/93.4 + 4/94.7 + 3/95.7 + 9/95.7 + 4/97.22 +

-Grillo

F.Origine storica delle località e antichi...-Calasanzio.1964-pag.107

-Il Secolo

XIX del .1986 + 30.1.99 + 16.2.00 + 15.8.01 + 1.12.04 +

-Lamponi

M.-Sampierdarena- LibroPiù.2002- pag.57

-Millefiore&Sborgi-Un’idea

di città-CentroCivico SPdA.1986-pag. 104foto

-Morabito&Costa-Universo

della solidarietà-Priamar.1995-pag.476

-Novella

P.-Strade di Genova-Manoscritto bibl.Berio.1900-30-pag.17

-Pagano/08–pag.873-9;

/33-pg.1539.1690; /40-pg.245; /61-pg.143.573.593

-Pastorino&Vigliero-Dizionario

delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-pag.418

-Poleggi E.

&C-Atlante di Genova-Marsilio.1995-tav. 34-50

-Remondini

A.-Parrocchie dell’archidiocesi-vol.XI-pag.77

-Tuvo

T.-Memorie storiche di SanPier d’Arena-dattiloscr.inedito-pag.48

-Tuvo&Campagnol-Storia

di Sampierdarena-D’Amore.1975-pag. 19-20.284

da MVinzoni, 1757. In rosso la chiesa della Cella;

celeste, via NDaste; fucsia salita

Belvedere.

da MVinzoni, 1757. In rosso la chiesa della Cella;

celeste, via NDaste; fucsia salita

Belvedere. da Pagano 1967-8

da Pagano 1967-8 Da Google Earth 2007. al centro, trasversale, via

G.Buranello.

Da Google Earth 2007. al centro, trasversale, via

G.Buranello.

................

................  ...

...