CAVOUR via Cavour

Non è più a Sampierdarena; ma, solo piazza, a Genova- Molo.

Corrisponde all’attuale via Stefano Dondero, da piazza V.Veneto a via A.Pacinotti.

Primitivamente, negli ultimi anni del 1800, ed evidentemente prima ancora della nomina ufficiale, sulla scia dell’enfasi del Risorgimento, la strada fu chiamata (così appare su certe carte) “via detta Cavour”: divenne poi ufficialmente ‘ via Cavour’ nell’anno 1900 quando andava da piazza degli Omnibus (nome non ufficiale ma di pubblico uso) a via Garibaldi. Vi esisteva solo la ‘casa Rossi Tubino e C’ .

Nel Pagano 1908 c’era come confettiere Coppo Rinaldo (anche nel 1912, e nel 1925 droghiere in via V.Emanuele 52)

Nell’anno 1910 le vie ai suoi estremi, avevano cambiato nome in ‘via Vittorio Emanuele’ (corrispondente ancora ad un tutt’uno di via G.Buranello+piazza V.Veneto) e ‘via generale Garibaldi’ (via A.Pacinotti); ed aveva civici solo pari fino al 10.

Nel Pagano/1911 compaiono al civ. 2 ancora il droghiere Coppo Federico; e -non specificato dove- Rossi Davide mediatore di bestiami (aveva nella via una fabbrica di carrozze (ed assieme al fratello dal 1911, di carri e casse di legno= a quei tempi non eisistevano gli scatoloni di cartone: ogni spedizione - ammortizzata da trucioli di paglia - avveniva in casse di legno, chiuse con chiodi; per aprirle occorreva essere muniti dell’apposito attrezzo a S, con bocca a V, dentro la quale a martellate si faceva entrare la testa del chiodo; al limite –ma solo per i chiodi che spuntavano un poco- col martello con testa doppia – da un lato piatta per la battitura dei chiodi e dall’altra con la forcella per estrarli inforcandoli e facendo leva sul legno; nel 1912 la vendette a Paolucci Augusto che in via Prato aveva comperato anche la fabbrica di carrozze Fava) ed aprì un negozio di automobili (non specificato dove; nel ‘12 è l’unico in città) mantenendo l’ impresa trasporti e negozio di bestiame e foraggi (come compare nel ’25 e nel ‘33).

Nel Pagano 1925, al civ. 2 una trattoria-ristorante di Ferrarese Alessandro; non precisato dove, il parrucchiere Piano Stefano

Prima del 1927, spezzettata la via Vittorio Emanuele in tanti tratti, nacque piazza Vittorio Veneto. Da essa, la nostra strada – allora di 3a categoria - si dipartiva costeggiando come oggi il muraglione della ferrovia. In quell’anno, oltre a S.P.d’Arena, possedevano una via omonima il Centro, Cornigliano, Nervi, Rivarolo e Sestri, per cui a noi fu giocoforza rinunciare, e nel 1935 cambiarle nome.

La guida Costa/1928, al civ.2/6 segnala l’agenzia di pegni Cremonte Maria; al 14 l’albergo ‘Stella’ di Pittaluga Angela;

Nel 1933 risultano esserci stati, al civ.2-6 una agenzia di pegni di Cremonte Maria ed al civ.2 l’albergo Stella; all’8r (dal 1925) i droghieri Ratto Enrico (da solo, già nel 1919) & Pignattari (muniti di casella postale 77).

Il 4.10.34 si studiò la revisione della regolamentazione stradale della zona del Canto, specie l’ubicazione delle fognature.

Con delibera del podestà del 19 ago.1935 , divenne “via dell’Industria”, sia perché era utilizzata dagli operai per raggiungere o sciamare dalle varie fabbriche dislocate nella Fiumara, sia per inneggiare all’industria pesante, uno dei simboli del potere di allora. Si costruirono due caseggiati sotto la guida dell’ing. Carlo Montano.

Il 14 mar.1946, la giunta comunale deliberò la variazione in ‘via Stefano Dondero’

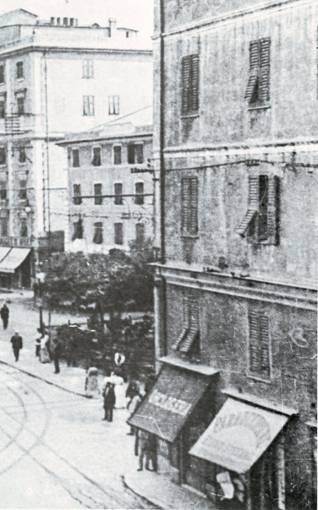

inizio strada; angolo piazza- palazzo dell’orologio

DEDICATA allo statista piemontese, che fu il principale artefice politico dell’Unità d’ Italia. Nacque a Torino il 10 agosto 1810 ed ivi morì precocemente il 6 giugno 1861.

Si descrive che il nome Camillo fu dato in ossequio di Camillo Borghese marito di Paolina Bonaparte in quel tempo governatore di Torino; che il Nostro, cadetto di una delle più importanti famiglie torinesi, a 5 anni era grassottello e con una non indifferente ritrosia ad assimilare l’alfabeto; che l’educazione familiare e l’ambiente lo portarono a parlare comunemente il francese, specie quando divenne paggio del principe Carlo Alberto.

Il primo contatto con Genova avvenne nel 1830: era qui per servizio militare (tenente del Corpo reale) quando giunse la notizia della caduta dei Borboni dal trono francese, sostituiti dagli Orleans: al giovane conte torinese la cosa non piacque e la espresse ad alta voce per strada disapprovando i decreti di CarloX: non un cospiratore, ma come loro; e la polizia comandata dal colonnello Cassio lo segnalò come tale: l’accusa fece il suo corso sino ad un processo e condanna ad un anno di carcere politico da scontare a Fenestrelle. Per intercessione del padre, la pena fu ridotta a esilio per eguale tempo nel castello di Bard in val d’Aosta. Rientrato a Torino nel marzo 1831 fu additato quale persona da evitare, imprudente, e vicino all’accusa da condanna a morte per tradimento.

In campo affettivo, la sua posizione (giovane, sano e robusto, ma soprattutto ricco e colto, con bella dialettica un po’ imbarazzante perché spesso controccorrente, belloccio in divisa da ufficiale, anche se con occhi piccoli, barbettina sul mento e ciuffo a coprire una iniziale calvizia) lo poneva nell’essere un ‘partito’ ricercato; di conseguenza poteva permettersi una certa disinvoltura, mista a una bella dose di cinismo. Con la povera Anna giocò ad innamorarla, per facilmente dimenticarla, anzi, ignorarlache +è peggio, e tornando a lei per sua pressione ma facendola scivolare lentamente nella follia ossessiva, anziché definirla da gentiluomo.

La conversione alla politica lo rese gradatamente vieppiù freddo calcolatore, ruffianandosi il re professando fede monarchica (quando da giovane si era proclamato convinto repubblicano), futuro furbo tessitore dei destini del regno.

Ma a noi interessa, e Genova ne fu strettamente legata, il Cavour adulto e ministro responsabile.

Aver frequentato da giovane i salotti genovesi, contruibuì a scelte ponderate dopo la ribellione del 1849; e per essa, il rapporto iniziò con reciproca molta diffidenza e presumibile malanimo, recependosi nell’aria un palpabile messaggio di non gradimento (In particolare avendoci la sovranità piemontese ‘rubato’ l’indipendenza repubblicana e avendoci soffocato con La Marmora nell’aprile ’49, da parte genovese c’era molta avversione col regno limitrofo popolarmente inviso perché da secoli tendenzialmente nemico ed invasore; in senso opposto, quella ‘colonia’ veniva si a coronare i sogni plurisecolari di affacciarsi sul mare, ma era una situazione pesante perché si percepiva essere addirittura odiati. Familiarmente egli parlava e scriveva in francese, e con questa lingua scrisse al banchiere Bombrini invitandolo a sbarazzarsi dell’ Ansaldo e dare gli affari in mano a Robertson: “je persiste à croire que l’usine de San Pier d’Arena, bien menée, dovrait donner de bons résultats…si l’affaire était dirigé par Robertson”).

Il giornale genovese satirico “la Maga”, nel 1852 allorché era ministro della Marina, parafrasando il cognome lo chiamava “Cava.oro”. Infatti, in quegli anni sotto il suo governo, era stata adottata una nuova imposta sulla presenza di una domestica nelle case; con pesante risentimento di tutte le famiglie che l’avevano e delle ragazze stesse, che ‘andavano a servizio’ e che temevano trovare difficoltà ad essere assunte.

Però seppe portare un intervento statale nell’economia mai avvento prima, e così restituire a Genova la sua dignità di regina del mare e divenire regina dell’industria.

Favorendo l’imprenditoria delle industrie (l’Ansaldo in particolare, ma anche la ferrovia, le banche, il porto, la marina militare e civile), in un periodo delicatissimo in cui si sovrapponevano caoticamente la carenza di capitali, la necessità di liberarsi dell’Austria, l’Europa che evolveva in economia e potere in maniera esponenziale con l’industria, seppe manovrare abilmente, tenendo a freno la locale forte e sentita voce sia repubblicana che anarchica, offrendo in cambio l’iniziativa militare verso l’unità d’Italia alla cui realizzazione persino Mazzini trovò più prudente ed opportuno dare priorità . E non fu cosa da poco.

Venne a Genova, forse molte volte anche se se ne parla poco; e anche lasciò un cuore infranto. Questa passione ardente, finì male per la giovane genovese: la baronessa Anna Schiaffino (nata a Parigi il 9 agosto 1807 da Giuseppe e da Maddalena Corvetto figlia del famosissimo Luigi a cui Genova ha dedicato una grande piazza. Fu sposata al marchese Stefano Giustiniani dal quale ebbe due figli. Ma lei si innamorò del Cavour e lui divenne la sua ossessione tormentosa non ricambiata se non nell’apparenza e nelle promesse, che nell’aprile 1841 la portò al suicidio per defenestrazione, metodo che la fece morire dopo una settimana di sofferenze atroci).

Il suo primo grande successo fu di partecipare alla guerra di Crimea (1855) anche se solo con una rappresentanza; piccola, ma capace di portarlo al tavolo delle trattative pressoché alla pari con le altre potenze. (In quella guerra morì un solo sampierdarenese, il marinaio del regio equipaggio Morasso Giuseppe).

Venne sicuramente a San Pier d’Arena il 2 marzo 1857 – il treno funzionava da appena quattro anni - per assistere alla prova della macchina a motore idropneumatico ideata dagli ing. Grattoni, Grandis e Sommeiller, costruita dalla Gio.Ansaldo & C., utilizzata poi per il Frejus.

L’opera grandiosa del Cavour, non fu solo in campo interno ma anche e soprattutto internazionale, fu quindi di aver saputo cavalcare la tigre europea mentre era affamata di potere: migliorare il proprio regno a fianco di pesantissime sconfitte militari contro l’Austria-Ungheria; di un governo abbastanza democraticamente rappresentato ma ancora indefinito e dalle molteplici facce appena ricucite ma non ancora amalgamate; di una Francia in cerca di appoggi ma pressoché solo a proprio vantaggio; di una Inghilterra che guardava benevolmente il nascente regno italiano ma solo perché contrapponibile alla Francia (così Genova come primo porto mediterraneo, al posto di Marsiglia).

In questo caos nazionale ed internazionale, Genova era la seconda grande città del regno, che era stata domata dai bersaglieri ma fondamentalmente ostile. Quindi non il re, ma a lui toccava ‘conquistarsela’, pena una pericolosa secessione fomentata dai repubblicani e dai movimenti separatisti. Doveva fare delle concessioni alla città; ma a chi, che rispondesse ai requisiti di imprenditorialità ed insieme di fiducia? Riuscì a distinguere tra pochi nobili e molti borghesi, tutti quelli che volevano partecipare responsabilmente al nuovo stato, (preferì gente che si era dissociata dai moti rivoltosi popolari, come R.Rubattino, T.Orsini, G.F.Penco, S.Balduino, C.Bombrini, F.Pallavicini, C.Cabella, A.Rovereto, C.Grendy, e tanti altri, negozianti, commercianti o banchieri), ed usarli per unire gli interessi della città a quelli del Piemonte (la ferrovia, il porto, le industrie).

A lui direttamente si appellò non tanto la dirigenza delle industrie locali quanto proprio il Consiglio Comunale sampierdarenese, affinché intercedesse presso lo Stato per darci la preferenza nell’assegnazione delle commesse, al fine di assicurare una continuità lavorativa-produttiva.

Che gli anni del Risorgimento non furono quella favola radiosa ed idealista che ci insegnarono per anni nelle scuole, è senz’altro vero: Mazzini , Garibaldi ,Vittorio Emanuele e lo stesso Cavour (descritto satiricamente ‘con l’aria del commercialista obeso’) furono oggetti di una retorica esasperata ed eccessiva, voluta dai regnanti e dai loro politici per enfatizzare la casa Savoia ed il risultato di essa (la famosa frase “fatta l’Italia, facciamo gli italiani”).

Dal fatidico anno 1968 a tutt’ora (compreso l’inno nazionale), tutto il periodo risorgimentale e tutti gli avvenimenti sono soggetti a ridimensionamento, finanche eccessivo però con tendenza allo spregiativo, distruttivo o squalificante: soprattutto perché nel cosiddetto ‘consenso popolare’ non furono partecipi dell’unità nazionale le tre fasce popolari più importanti e che costituivano la maggioranza del paese: i cattolici in genere (i religiosi in particolare), gli agricoltori ed il mondo del sud (questi soprattutto nelle prime guerre; solo alla prima mondiale andarono poi in massa a costituire la ‘carne da macello’ sulle Alpi). Si rispolverano i crimini commessi nel nome del re: le repressioni, il fiscalismo, il centralismo esasperato, addirittura si ingentiliscono i briganti e tutti gli ostili allo stato unito espressione di un disagio profondo di fede e culturale; e si rivaluta la figura di Pio IX , allora messosi a difendere non tanto il potere religioso quanto quello territoriale (e per quest’ultimo, arrivò ad allearsi con i francesi e contro gli italiani).

Al contrario, non certo favola ma radiosa realtà furono i mille e mille, che volontari o militari andarono a sacrificare la propria esistenza per quell’ideale. Quindi anche se il processo unitario nacque prevalentemente dall’alto e per interessi dei Savoia, andrà esaltato chi in pratica nel piccolo e sulla propria pelle, con entusiasmo e passione sino al dono della vita, ricucì i pezzetti sparsi di Nazione: furono loro, e tali debbono restare, i veri e gloriosi fautori del Risorgimento.

BIBLIOGRAFIA

-Archivio Storico Comunale

-Archivio S.Com.Toponomastica - scheda 1051

-DeLandolina GC – Sampierdarena - Rinascenza .1922- pag. 36

-Doria G.-Investimenti e sviluppo economico a Ge.-Giuffrè.1969-pag.105

-Gazzettino Sampierdarenase : 4.85.15 +

-Genova Rivista municipale : 2/35.114 + 5/35.398 +

-Guida genovese Costa 1928-29-pag.968

-Pagano/1908- pag. 874----/1933-pag.1690

-Pedrocco G.-Aspetti tecnologici dell’industrial.-LeMachine,II,69/70,n 6/7

-Spinosa A.-Italiane, il lato segreto del Risorgimento-Il Giornale-1994-p121