MODENA piazza Gustavo Modena

TARGA: S.Pier d’Arena – piazza – Gustavo Modena

QUARTIERE MEDIEVALE: Mercato - Comune

da MVinzoni, 1757. In celeste la

villa del Monastero con chiostro; giallo l’odierna via del Monastero-via Carzino;

fucsia via BGhiglione antistante il terreno del teatro ed a mare della piazza

nel terreno dei Centurione.

da MVinzoni, 1757. In celeste la

villa del Monastero con chiostro; giallo l’odierna via del Monastero-via Carzino;

fucsia via BGhiglione antistante il terreno del teatro ed a mare della piazza

nel terreno dei Centurione.

N° IMMATRICOLAZIONE: 2805

da Pagano 1961 da Google Earth 2007. Colori come sopra.

CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 38900

UNITÀ URBANISTICA: 26 - SAMPIERDARENA

CAP: 16149

PARROCCHIA: s.Maria della Cella

STRUTTURA:

===piazza comunale carrabile, dapprima doppio senso veicolare e posteggio auto; poi senso unico, e solo pedonale; infine dal 2004 solo pedonale. Posta alla fine di via G.Buranello e l’inizio di piazza Vittorio Veneto. Copre una superficie di 684 mq., avendo marciapidi lunghi - in totale: 154m..

Fa parte di una zona centrale, nei tempi antichi a sua volta facente parte del quartiere del Comune (comprendente lo spazio a monte delimitato da via G.Buranello fino a piazza del Monastero; a ponente da quest’ultima; a levante da via Giacomo Giovanetti, a su dal mare).

I negozianti costituitosi in un gruppo consortile promotore cercano di ridare tono a quel quartiere che dalla chiusura del mercato ha perso vitalità, e transito, vedendo chiudere troppe saracinesche, malgrado la riapertura del teatro.

STORIA della piazza:

Negli anni 1891 e 1896 compare già come “giardino pubblico presso il Teatro Modena”, di proprietà comunale. Dal Pagano si trae esistere nella piazza, nei primi del 1900, una trattoria, detta della ‘Giullina de Belvedere’, famosa per i piatti tipici locali e casalinghi.

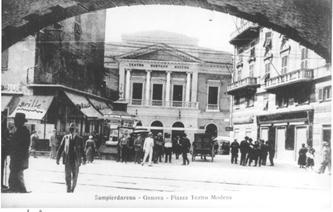

piazza ancora senza il Brillé

Nel 1901, un’impresa genovese fu incaricata dal Municipio di apporre una targa in marmo per indicare “piazza Teatro Modena”, indicando quel tratto tra via Vittorio Emanuele (via GBuranello) e via G.Mazzini (via Ghiglione), o in altro documento del 1910 “da via Vittorio Emanuele a Sud” quando aveva i civv. 1 e 2 .

Una foto dell’epoca, mostra la facciata del teatro col semplice nome “Teatro Modena”; i manifestri reclamizzano “i manezzi pé majâ ‘na figgia”. Il commentatore scrive che il chiostro – diverso da quello degli anni successivi, e con orologio in basso - era tenuto dal giornalaio Tortarolo.

Nel Pagano 1902 compaiono: (per errore presumo, in ‘via Teatro Modena’) il ‘lampista’ Gallo Domen., presente ancora nel 1912;--- la ‘trattoria del Teatro’ di Marchese Fortunata, anche nel Pagano/12 vedova Rossi ( nel 1925, è degli “eredi”).

Il Pagano/1908’ segnala esserci il calzaturificio di Varese (ancora nel 1925);

Nello stesso anno il terreno è arricchito da “fabbricato adibito ad uso mercato”. Il Comune già possedeva un palco nel teatro.

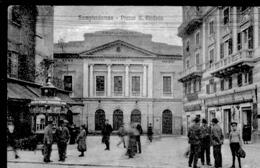

corteo Croce d’Oro – in sosta autobus per Coronata

Il Pagano 1911-12 aggiunge oltre quelli del 1908 il commestibili di Corbani Teresa al civ. 1; il negozio di frutta secca ed agrumi di Comotto Luigi; il merciaio Parodi GB.

Solo il 10 lug.1917, l’Amministrazione comunale decise per chiamarla come oggi; e nel 1926 essendo l’unica nella Grande Genova, rimase immodificata di fronte ad una grande trasformazione della toponomastica mirata a non lasciare doppioni in città. Già allora era di 1° categoria.

Nel 1920 servì come punto di partenza nel ponente, della prima società privata di trasporto pubblico con i primi autobus: fisso giornaliero, per 80 centesimi fino a Coronata (sulla rivista Genova, si fa cenno ad un sussidio comunale concesso poi, il 21 gennaio 1928 alla ditta Federico Pittaluga, esercente il servizio pubblico di autobus da Sampierdarena a Coronata), e per 60 cent. fino a Belvedere-Castagna; utilizzando un Fiat 15 Ter tipo Libia, uno dei primi con le gomme a camera d’aria; le strade erano ancora in terra battuta. Il servizio arrivò anche fino alla salita della Guardia.

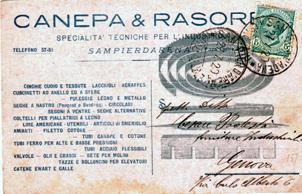

Nel 1921 sia al civ.1r: Canepa e Rasore (nel 1919 erano in pza Ferrer tel 57-55; nel 1920 si reclamizzano per “specialità tecniche per l’industria / Sampierdarena Piazza teatro Modena – telef. 57-55”; offrono «cinghie cuoio e tessute,lacciuoli,agraffes,cuscinetti ad anello ed a sfere--puleggie legno e metallo, seghe a nastro (Peugeot e Svedese),circolari--segoni a ventre, seghe alternative, coltelli per piastrellatrici a legno—lime americane, utensili, articoli di smeriglio, amiati, filettocotone—tubi canape e cotone, tubi ferro per alte e basse pressioni—tubi acciaio flessibili, valvole, olii e grassi, sete per molini—tazze e bolloncini per elevatori, catene ewart e galle»; nel retro si indirizzano alle ditte facendo sapere essere sempre forniti di «alberi di trasmissione – supporti autolubrificanti ad anello – manicotti – anelli di arresto – puleggie legno e metallo»; nel 1921 tel 41102 reclamizzano avere fabbrica e negozio di olii (sic) minerali e lubrificanti;

e sia al civ.9r Costa A. & C., ambedue si interessano di non

precisati “articoli tecnici, e cinghie per trasmissione (fabbr. e negoz.)”; civv. non precisati il calzaturificio di Varese;

Parodi GB ha una merceria. Tutti ancora presenti nel ’33

e sia al civ.9r Costa A. & C., ambedue si interessano di non

precisati “articoli tecnici, e cinghie per trasmissione (fabbr. e negoz.)”; civv. non precisati il calzaturificio di Varese;

Parodi GB ha una merceria. Tutti ancora presenti nel ’33

Una cartolina spedita 1921, mostra, sopra il frontale del teatro la strana scritta: “ Kinoplastikon”; e sotto esso, nella facciata centrale, “Teatro Gustavo Modena”; e su quelle laterali, a sinistra “Cine”, a destra “Varietà”; sulla piazza facevano anche réclame, sopra due vetrine nell’angolo a mare, lo “Stab.to Tipografico Ligure”; e sopra questo cartello, un altro cartello “Istituto? Medico” con due sottoscritte illeggibili.

Il Pagano 1925 e 1933 segnalano al civ. 1-4, tel.30-17 presumo la direzione del ‘deposito di ferro denominato Ferriera del Riccò’; al civ.1-7 la levatrice Corbani Morando Teresa; civico non precisato la trattoria ‘del Teatro’ gestita dagli eredi di Marchese Fortunata vedova Rossi;

Nel Pagano/40 la piazza è compresa tra le vie II Fascio d’Italia – Triari e Monastero. Senza civici c’era il Teatro; al 2 la sartoria Rigoni; rossi 4 Burdese M. cordami; 5r calzaturif. Varese; 6r caffè di Campodonico Tito; e all’11 Costa A&C articoli tecn.

R.Fravega, sul Secolo XIX, ricorda la «...piazza antica, e i negozi che non ci sono più: l’oreficeria Pavese, il calzaturificio Varese, la ditta Costa, le vetrine del Ristorante Brill (sic) che aveva l’ingresso in via Vittorio Emanuele, il negozietto di articolo da pesca della sempre sorridente Elvezia, il Bar Lava, specialista in decotti e l’edicola della Bice con tutte le ultime novità. Piazza Modena aveva allora una doppia vita. In mattinata era centro di raccolta e di soste di tutti i carri, carretti e tranvaietti giunti di notte... nel pomeriggio la piazza era libera e pulita. Molto spesso vi capitavano ambulanti venditori di strani oggetti e persino gente da circo che si esibiva... sovente arrivava anche ‘Murta’ con il pianoforte a manovella. Le serate migliori erano però quelle in cui la piazza si affollava di gente per ascoltare la banda del “Risorgimento” diretta dal maestro Plavoli che teneva concerto». Il chiostro di giornali proveniva dal largo marciapiede, posto di fronte al cinema Excelsior di piazza V.Veneto; venne ancora spostato per inviarlo sotto le arcate della ferrovia, sino al 2009 quando scomparve definitivamente. In piazza Modena è stato eretto un simbolo del chiosco

Negli anni 1950 era ancora sede capolinea degli autobus che portavano o a Coronata, o a Belvedere-Castagna.

Nel 2000 iniziarono i lavori di ristrutturazione per una spesa di 400milioni, progettati dall’arch. E.Zanelli (altrove è chiamato Giulio Zanella, vincitore di un concorso nazionale bandito dal Comune); la mira fu far tornare la piazza a splendori antichi e prestigiosi; la cerimonia di inaugurazione avvenne sotto la pioggia il 23.4.0. La piazza è stata lastricata in arenaria e mattoni accoltellati; quasi completamente pedonalizzata ed arricchita da panchine circolari (simili a quelle ottocentesche dell’Acquasola); illuminazione a globi; giardinetti con piante sempreverdi di cuscus hypoglossum con sei alte palme; è stato riproposto anche un novecentesco chiosco miniatura di antica rivendita di giornali. Il traffico di autoveicoli, dapprima limitato al massimo, passando davanti all’ingresso del Teatro, fattibile solo da via del Monastero direttamente a via Ghiglione, fu radicalmente eliminato nal 2004.

Nel 2001 i commercianti della zona diedero vita ad un CIV (centro integrato di via) di circa 30 negozianti chiamato ‘Antiche Botteghe’ (comprendente via Giovanetti e piazza del Monastero ed affiancato all’omonimo di via GBuranello, di via ACantore, del Rolandone), mirato a riqualificare il quartiere; ma sia la spinta del polo commerciale della Fiumara sia il ritardo degli aiuti promessi dalle autorità, fecero disciogliere il gruppo agli inizi del 2004 (per eccesso di spese tra registrazione- contabilità ed iniziative, ma anche per inerzia e disinteresse degli stesso esercenti).

CIVICI

2007: NERI: da 1 a 3 (nessuno pari)

ROSSI: da 1r a 15r e da 2r a 10r

===civ. , è sormontato da una ringhiera a protezione del terrazzo soprastante, in ferro battuto, con chiaro stile liberty. Il sottostante ritrovo-bar, una volta ristorante Brillé (descritto in via Buranello), rimane centro di attrazione ma aperto in via G.Buranello.

===civ. 1 rosso: Il Pagano/33 vi segnala il negozio di articoli tecnici, cinghie per trasmissione ed olii (sic) minerali lubrificanti di Canepa & Rasore (vedi ¨), rappresentanti. Il Pagano/61 vi pone l’orefice Cazzulino A.

Sino al 2005 c’è stato il vecchio negozio di ferramenta ancor oggi conosciuto come ‘Parodi & Parodi’, qui aperto negli anni del 1950 da Maria Luisa Parodi, figlia di uno dei due soci fondatori della società (un negozio di casalinghi fu aperto dai ‘F.lli Chiesa fu Franco’ in via V.Emanuele (via Buranello) a fine 1800; nel 1904 l’attività commerciale fu rilevata dai due Parodi , omonimi non parenti tra loro (tra i primi a installare in negozio un telefono: avevano il numero 294…senza prefisso). Uno di essi, Giovanni, divenuto proprietario unico, nel dopoguerra della prima mondiale passò le redini ai suoi tre figli (Mario, Giuseppe, MariaLuisa); di questi, la più giovane divenne imprenditrice del nuovo negozio di piazza Modena finché nel 1987 lo passò in eredità al figlio Gianni Vismara).

===civ. 1n: nel 1961 erano famosi il dentista Bersini P, ed il sarto F.Rigoni Roberto.

===civ 2r dove nel 1961 c’era la merceria Vassallo A., nel 1994 vi fu aperto un centro commerciale chiamato ‘solo seta’.

===civ.2n se la antica numerazione non è cambiata (perché da il Teatro al civ.1) , alla fine del 1800 il civico apparteneva all’Ospedale di Pammatone (così come altre case vicino tutte proprietà assieme alla villa detta del Monastero di GB Centurione: in vico Mentana e via Arnaldo da Brescia). Nel 1961, al 2n c’era una sede dell’UDI (Unione Donne Italiane), associazione che aiuta le donne in ogni situazione di difficoltà, sociale affettiva (mariti violenti), ecc.

===civ. 3, il caratteristico TEATRO Gustavo Modena.

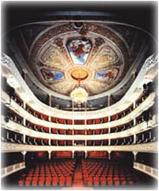

Storia del teatro = La lenta trasformazione socio-politico-culturale internazionale nata con la rivoluzione francese, vide -alla fine dell’ottocento- aristocratici e borghesi agli antipodi come scala sociale (governando la casa reale a Torino, permaneva una divisione tra nobili, borghesi e popolo; alto lignaggio i primi; mentre i secondi potevano aspirare solo a titoli di riconoscimento come divenire cavaliere; gli ultimi potevano solo fregiarsi con qualche medaglia da appuntare sul petto). Per altri problemi (come il potere economico) addirittura li troviamo completamente invertiti (squattrinati i nobili, molto ricchi i borghesi). Ma tutte e tre le classi sociali, le vediamo accomunate nell’orgoglioso desiderio di realizzare nella neo-città un teatro proprio (Soddisfaceva gli uni ancora consci di una propria antica entità di prestigio, anche se non più di ricchi se non di titoli nobiliari legati alla corte torinese; ed anche gli altri, i nuovi arricchiti, desiderosi di farsi riconoscere,di esprimere il raggiungimento di benessere, di contrapporsi quasi per ripicca o emulazione alla Genova-matrigna, di farsi promotori verso la neonata città con opere di rispetto. La dice lunga anche il nome prescelto a titolarlo, che rappresentò un atto di sfida repubblicano contro lo stato monarchico, e di ripicca contro il nome regio del Carlo Felice genovese, contrapponendogli il nome e la baffuta immagine del tenore dipinta in un tondo sul soffitto).

Il 5 aprile 1856, con atto redatto dal notaio Gian Severino Grasso, una società per nome del commerciante Giovanni Bruno, inizia acquistando un terreno per 26mila lire -fino ad allora tenuto ad orto e con casa e pozzo (corrispondente ad ove adesso è la barcaccia di dx) del manente, a fianco della villa Monastero, tutto di proprietà di s.e. il principe Giulio Centurione-. A fianco del Bruno erano altri benestanti cittadini (e non l’amministrazione comunale sampierdarenese come dice Lamponi), che con il loro finanziamento corrisposto ed equivalente all’ acquisto di un palco, permisero la posa della prima pietra. Con grandi festeggiamenti, e alla presenza del “signor Bellotti” quale rappresentante di G. Modena impossibilitato ad intervenire, questa avvenne domenica 30 giugno 1856. Si iniziò subito ad erigere i muri come da progetto dell’ing. arch. Nicolò Bruno (allora appena 23enne, nato a San Pier d’Arena e neolaureato, ma dotato di una “precocità significante”, e figlio del Bruno firmatario l’acquisto del terreno. Vedi a strada intestata a suo nome).

L’edificio fu costruito in un anno, con –ovviamente- quasi tutte le strutture in legno (vi lavorò come falegname, anche il futuro sacerdote Nicolò Daste con i suoi familiari) cosicché il 5 lug.1857, nella sala del ridotto, alla presenza dello stesso notaio, fu redatto lo statuto indicando i nomi di coloro che furono i finanziatori della costruzione (sono considerati “soci fondatori, che hanno costituito la società erettrice” il Giovanni Bruno (commerciante e padre dell’architetto progettista); f.lli Nicolò e Francesco Casanova (uno proprietario e commerciante, l’altro proprietario e negoziante (omonimo, o sempre lui, anche armatore e capitano di vascelli? Vedi C45); Giuseppe Daste (artigiano falegname ebanista, padre del famoso sacerdote Nicolò); e “soci palchettisti” O.Traverso, L.Galleano, R.Lombardo, L. ed S.Casanova, G.Carpaneto, C.Copello (imprenditore edile e proprietario di doks), Luigi Balleydier (della fonderia in ghisa aperta nel 1832, che diverrà sindaco nel 1875), Nicolò Garibaldi (proprietario di doks. Negli anni dell’ultimo dopoguerra, di fronte al Comune proprietario di tutto l’edificio, esistevano la nipote Angela Garibaldi, nata nel 1909 e deceduta nel maggio2000 che era rimasta proprietaria dei palchetti 23 e 24, assieme alla USL3 proprietaria - ereditiera dell’ospedale - di 1/6 del palchetto n° 1. Per statuto, gli ultimi due malgrado la minoranza potevano porre veto a qualsiasi iniziativa. La ‘Lina’ aveva tenacemente lottato per ricuperare il teatro, rifiutando di vendere la sua parte finché non si fosse realizzato il restauro, accettando ovviamente di partecipare alle spese. Questa tenacia fu premiata il 31 ott.1997 alla conclusione del ripristino e dal riconoscimento di ‘sampierdarenese dell’anno’ da parte del Lions Club. Oggi, erede ultimo è un altro nipote dell’antico imprenditore), S.Queirolo e G.Calvi (fabbrica di olii alimentari e saponi), G.Canale, F.Buzzo, G.Regona, Rebora (produttore di pasta), N.Montano (allora assessore comunale), G.Fava, N.Barabino (pittore), L.Salvarezza, P.Verdan, B.Porcile, A.Capanna, M.Macciò, A.Pittaluga, T.Bixio, Gerolamo Bonanni (sindaco), GB.Tubino (assessore comunale), Bernardo Conte (assessore comunale), GB.Conte, B.Canale, S.Queirolo, P.Bafico, e G.Delucchi (commercianti di ardesia), S.Dallorso (imprenditore costruttore, es.: una casa in via Buranello), GB.Carpaneto (proprietario di grandi depositi e doks), D.Boccardo. Pressoché tutti rappresentanti della borghesia industriale e mercantile: spedizionieri, commercianti, proprietari, negozianti, industriali, artigiani; qualcuno sindaco, amministratore, impiegato, marittimo, pittore. Per statuto, tutte le logge furono vendute assegnandole a sorte; per i palchettisti proprietari si previde la parità decisionale e di veto, indipendentemente dai millesimi posseduti).

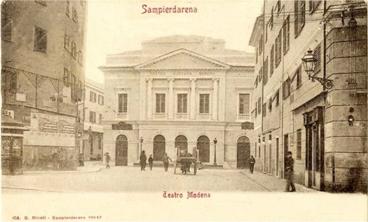

Battezzato col nome dell’attore Gustavo Modena (una scelta coraggiosa, di apertura verso una persona riconosciuta altrettanto coraggiosa e politicamente non asservita), fu inaugurato il 19 sett.1857 con clamorosità di presenze e di sceneggiatura ed alla presenza di tutta la città festante, rappresentando l’opera semiseria “Tutti in maschera”, di Carlo Pedrotti (la migliore certo della produzione del compositore veronese; fu soprano l’attrice Nina Barbieri Thiollier e direttore d’orchestra Angelo Mariani, maestro del Carlo Felice di Genova ).

prima del Brillé

prima del Brillé

Nel 1859 il teatro venne temporaneamente usato come caserma per le truppe francesi, alleate del regno sardo durante la seconda guerra di Indipendenza.

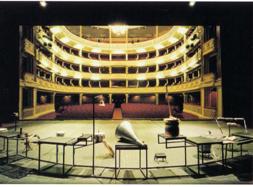

Risultando dotato di ottima acustica (era piatto, sia il pavimento alla base dove ballavano anche, e sia il soffitto –con illusione della volta e cupola attraverso i chiaroscuri. sopra la volta, ampio spazio sino al tetto -coperto di ardesie- a V rovesciata), ottenne il giubilo di critici e pubblico, ospitando via via per molti decenni le migliori compagnie nazionali, e vantando grande affluenza e sempre maggiore interesse (donando a Sampierdarena il nomignolo di “Broadway della Polcevera”). Commedie, opere ed operette, prosa, balli (per le veglie danzanti tutte le poltrone venivano tolte e posate ai bordi della sala; si abbassava il palco a livello della platea in modo da avere una unica grande piazza, con l’orchestra nell’angolo: caratteristici quelli di gennaio e chiamati “veglione delle lucciole” perché era concesso ballare fino alle ore 5 del mattino (fu programmato fino al 1939): era una festa a cui occorreva prenotarsi di anno in anno essendo frequentata da maschere anche ‘foreste’ venute a contrastare la più frequente vincitrice locale, la Giulina detta ‘la più bella fioraia di San Pier d’Arena’; la follia di una notte si accompagnava a battute, racconti, malignità e scandalo (questo era dovuto alla alta frequenza di omosessuali, che potevano travestirsi in pubblico senza incorrere nelle rigide leggi di allora: così mescolati tra tutti e nel ludibrio generale c’erano anche i ‘bulicci’ locali più famosi, come ‘u Main’ di Sestri e ‘Stanko’, il sarto delle case di tolleranza cittadine). Frequenti anche quelli organizzati ogni anno a metà Quaresima da un comitato cittadino, per beneficenza a favore dell’ospedale: con le 1360,65 lire ottenute nel 1906, fu comperato -tra l’altro- un apparecchio per massaggi di lire 695); sedute di scherma e ginnastica, pentolacce: tutto veniva programmato -in assenza di un impresario professionista (ancora non esisteva questa figura)-, secondo precise norme dettate in assemblea dai proprietari palchettisti (con il Comune che partecipava con una quota sussidiaria solo per le feste popolari).

La serietà dell’operato, garantiva per gli attori che recitare al Modena era di vantaggio, di prestigio e di fama: così possiamo sottolineare la presenza di tutti gli attori allora a livello nazionale come Ermete Zacconi, Ruggero Ruggeri, Emma Grammatica, Gino Cervi, Vittorio DeSica, Salvo Randone, Gilberto Govi o altri di livello locale e dialettali; o ginnasti nazionali come i sampierdarenesi Pavanello (vedi) o Dante G.Storace (vedi), o riviste con Josephine Backer. Sappiamo che il teatro fu in uso anche per riunioni e dibattiti politici specie gestiti dal movimento operaio.

Custodi del teatro, per tre generazioni dall’apertura alla chiusura del 1960, i componenti della famiglia D’Oria.

Nel 1887, anche in conseguenza dell’apertura del nuovo teatro Politeama Sampierdarenese, ebbe un periodo di lento declino, mentre l’insulsa ed ossessiva concessione edilizia ne permetteva il soffocamento ambientale, conclusa nel 1905 quando fu aperto di fianco il mercato ortofrutticolo, chiuso poi nel 1998.

Vissuto dalla popolazione, non solo per scopi musicali, ma anche per una grande tombola, organizzata la sera del 9 ottobre 1892 dalla soc. Ginnastica C.Colombo in occasione del 4°centenario della scoperta dell’America (ed una tombola fu conclusa da un cameriere del vicino bar caffè Elvetico tale Hendrick Flechstein, 5 anni dopo anche l’Universale intrattenne con veglione di metà quaresima, col fine di aiutare l’Asilo, l’Ospedale (viene ricordata l’esibizione del soprano piacentino Bazzani Ortensia, gratuita ed eseguita solo perché a scopo di beneficenza) e le congregazioni di carità.

Nel progressivo declino degli anni post bellici della prima guerra mondiale, coinvolto nei gravi motivi di crisi generale, nel cambiamento dei gusti e dei consumi culturali della gente (maggiore attenzione verso il cinematografo ed alle rappresentazioni leggere, di varietà), nelle sempre più rigide norme di sicurezza che iniziarono a regolare i locali pubblici, venne deciso una prima ristrutturazione che –progettato da Raffaele Bruno, figlio del primo architetto progettista, e rispettando l’antico aspetto estetico- andava a rafforzare col cemento armato alcune strutture portanti, ampliando la platea ed i posti a sedere (portati a 900): nel 1922 ebbe la seconda inaugurazione dopo 10 anni di chiusura, con la Carmen di Bizet.

1921 1924 anni 1979 circa

Nel 1926 l’assorbimento della città nella Grande Genova, smorzò di nuovo le velleità tradizionali locali, permettendo di mettere in programma varie opere ma in un procedere irregolare fino al periodo bellico e con l’attività teatrale a complemento di un film (durante la guerra viene ricordata la partecipazione della conturbante tedesca Trudi Bora, che portò sulla scena un primo scandaloso nudo, espresso ballando dietro ad un paravento trasparente, e lasciando così all’immaginazione dello spettatore la realtà della sua figura).

8 dic.1929 filodramm Tranvieri: “La Nemica”

Nel 1934, l’edificio venne posto sotto tutela della Soprintendenza alle Belle Arti.

Via via erano cambiati i vari palchettisti, lasciando subentrare nuove leve (come Frugone, Gadolla, Terrile, Perani) che però dovettero assecondarsi alla moda del cinematografo (di prima visione, ovviamente, e con iniziale grande successo) ma la guerra creò un alt dando l’avvio ad un decadere progressivo.

Il miracoloso risparmio dai bombardamenti (unico tra i vecchi teatri a Genova) e dall’incuria dei comportamenti militari e politici del periodo bellico, non sollevarono le sorti né la dignità del teatro che però iniziò il nuovo corso ospitando negli anni 1950 le grandi riviste di: Macario, Rascel con Tina DiMola, Dapporto, Osiris, e la sempre grande Baistrocchi (con Tortora, Villaggio, Borghi).

Negli anni 1950-60 la TV fece il suo clamoroso ingresso, occupando con fare prorompente lo spazio serale del divertimento. Le varie sale dovettero accettare il binomio cinema e tv assieme (la trasmissione “lascia o raddoppia” faceva interrompere il film, che poi veniva ripreso dopo lo spettacolo televisivo).

E malgrado la adozione delle tecniche nuove sopraggiunte (schermo panoramico, suono stereofonico, ecc.), iniziò il periodo delle fatidiche “luci rosse” (negli anni vicino al 1975 furono sperimentati e proiettati in tutti i locali questi squallidi films per sopravvivere. Almeno per apparente salvataggio della dignità, il teatro fu in quei tempi ribattezzato “Metropolitan”).

Ma di fronte a questa incuria, esplose la rabbia di tutta la delegazione: consiglio di circoscrizione, parroci, cittadini, operatori economici finalmente ricongiunti fecero affiggere il 27 dic.1979 un manifesto dal titolo “giù le mani dal Teatro Gustavo Modena”).

Al colpo di coda dell’orgoglio, una seconda sommaria ristrutturazione che permise, tra alti e bassi …gli ultimi sussulti: con la “Petite Messe Solemnelle” di Rossini nel 1979 presentata dall’orchestra e dal coro del Teatro Comunale dell’Opera di Genova , diretti dal maestro Tullio Boni … sparuti altri guizzi (sempre affidati al gruppo che aveva rilevato Gadolla (si ricordano nel mag.1982 un pienone per il primo ed unico Concorso Naz. Cori di montagna; ed altrettanto nella serata di musica classica -diretta dal prof. Ragazzi- ed organizzata assieme al Teatro Comunale dell’ Opera di Genova),… sino al 12 nov.1983 quando fu data notizia della chiusura per inagibilità, non essendo in regola con i requisiti di legge; a questa data seguì negli immediati anni a seguire l’incuria ed il totale abbandono al degrado naturale: un male deleterio, sotto alcuni aspetti peggiore delle bombe inglesi.

Seppur impotenti, non tutti subivano in silenzio tanto sfacelo: la Circoscrizione restava in lotta col ‘Palazzo’ che -a sua volta impotente sia per la questione proprietà, sia per carenze economiche, proponeva ‘tempi lunghi’ e sentiva come noiose le insistenze della delegazione-; nel mentre l’OUES faceva i suoi passi riuscendo a sensibilizzare la cittadinanza e la parte pubblica locale (riuscì ad evitare che alcuni palchettisti cedessero la loro quota ad impresari milanesi indirizzati allo sfruttamento generale come le luci rosse fatidiche; di conseguenza il Comune iniziò ad acquisire le quote dei vari eredi (nel 1979 il Comune deliberò riscattare la ‘quota Gadolla’ : per 600milioni acquisì il pacchetto azionario della famiglia corrispondente al 68 % dell’intero valore; una seconda trance fu acquisita nel magg.1981, con una spesa di circa 700milioni e con atto del notaio Moro; quasi tutte le altre furono acquisite nel periodo 1984-6, come quella che era stata venduta ad un Bagnara il 2 genn.1910 per 2600 lire. Rimasero infine quella della USL3 -intestataria di un sesto del palco n°1 di seconda fila, cedutole dall’A.Ospedale Villa Scassi che lo aveva a sua volta ricevuto per testamento dalla Scaniglia Tubino, e quella della signora Angela Garibaldi, pronipote di Nicolò, uno dei fondatori.

Finalmente completato l’ acquisto del teatro - dopo il lunghissimo iter burocratico causa la complessa frammentarietà dei successori dei proprietari dal Comune di Genova fu avviato un ambizioso progetto di terzo ripristino. Si scrive che approvato lo stanziamento di 188,8milioni dal piano finanziario comunale il 28 dicembre 1989 l’assessore al bilancio Denaro potè annunciare l’avvio dei lavori (che erano stati fermati perché seppur già approvati dalla giunta l’anno precedente, erano senza la necessaria copertura finanziaria). Essi però furono richiesti con tale ricchezza di particolari (non solo degli impianti di sicurezza secondo le norme entrate in vigore, ma anche di rinnovo delle strutture interne, servizi, rinforzi, utilizzazione delle strutture vicine) che non poterono poi essere realizzati per eccedenza di costo essendo stata prevista la spesa addirittura di 4 miliardi (gli arch. G.Giudice, V.Marconi e G.Pellegrino confortati dalla consulenza per le strutture dell’ing. Montaldo e per gli impianti della CSREngineering, avevano presentato completo il progetto, rispondendo a tutte le disiderata, il 19 marzo1988). La cosa si fermò di nuovo lì.

Le iniziative collaterali furono innumerevoli; ricordiamo nel 1981 la conclusione festosissima del carrossezzo cittadino e l’organizzazione di assemblee pubbliche ed incontri, favoriti dal sindaco Cerofolini e dal Consiglio di Circoscrizione; nel 1987 quest’ultimo promosse una ‘serata in piazza’, presente lo stesso sindaco; nel 1988 la presentazione di un progetto ma col gelo dei ‘tempi di esecuzione pluriennali e del bilancio comunale che non prevedeva alcuna spesa in merito’.

Un altro controllo effettuato nel febbraio 1991 approdò a nulla di fatto constatando solo il buco sul soffitto da cui l’acqua piovana irrompeva a marcire il soffitto incannicciato; l’enorme lampadario ancora in buon stato pronto ad essere calato -tramite una botola ed un sistema di carrucole e binari, considerato che doveva funzionare a candele da accendersi una per una e da rinnovarsi (operazione eseguita, dapprima con bocce di vetro ma, cadutane una durante una prova, si provvise a sostituirle negli anni 1990 con altre di plastica leggera); la finale resa, di fronte al sipario irrecuperabile; l’orologio fermo alle 5,35 (tutt’ora fermo nel 2009 perché troppo ‘impetuoso’ il tic tac nelle rappresentazioni teatrali); i cancelli arrugginiti che chiudevano l’accesso ai palchi ma che ai ‘conosciuti’ permetteva raggiungere anche la bouvette e -da essa- la terrazza sopra l’ingresso principale; alcune carte che testimoniavano gli ultimi sporadici passaggi della ‘compagnia Guglielmino Inglese, Maria Carpaci e Romolo Schiavazzi’, nonché del quartetto di concertisti georgiani esibiti in musica russa.

Per la nuova terza riapertura, fu prescelta una strada più economica, che pur non soddisfacendo tutto il desiderato, però prometteva di alzare il sipario: così nel corso del 1991, approfittando della grossa cifra approvata allo scopo nel bilancio Comunale (e del fattivo interessamento degli altri Enti locali compreso il CdiCircoscrizione; dell’ UOES tramite la costituzione di un consorzio che però non avendo raggiunto la cifra opportuna si trasformò nel gruppo “Amici del Modena” (tra cui l’arch. A.Montini, E.Olani di radio Lanterna city, U.Paita immobiliare, G.Vismara commerciante ferramenta, don B.Ferrari parroco, e molti altri, uniti in gruppo spontaneo e disinteressato che si costituì nel 1991 per sensibilizzare i cittadini e le istituzioni, e per invitare l’arch.Filippi ad un nuovo progetto più economico: ad essi ed alla loro pervicace tenacia, va riconosciuta la paternità della rinascita del teatro dopo un iter bellicoso, mortificante e pieno di trappole politico-burocratiche);