Nel

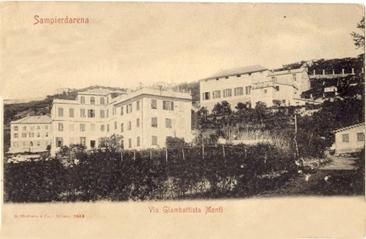

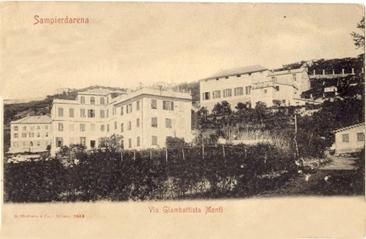

1910, nei fogli comunali viene chiamata “via Gio Batta Monti, da via N.d’Aste

(sic) verso la collina”, con numeri civici sino al 30 e 21 (ma diversi dagli odierni); e con questo nome le fu posta la targa all’inizio

della salita.

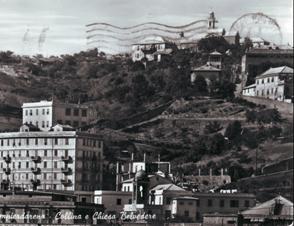

--foto viaggiata nel 1912 --

Nelle

prime decadi dello stesso secolo (ancora nel 1933 quando non esisteva via A.Cantore), viene descritta aprirsi da via N.Daste, “verso i

monti”; praticamente finiva poco dopo ove ora è la chiesa.

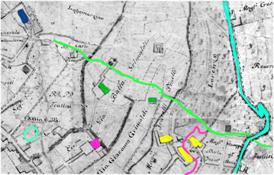

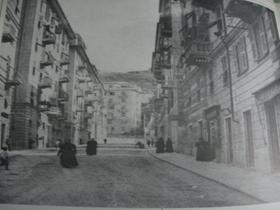

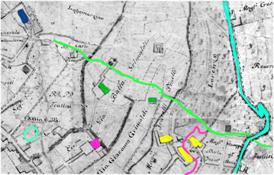

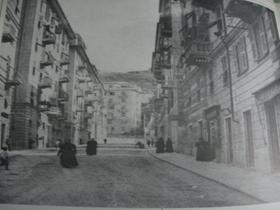

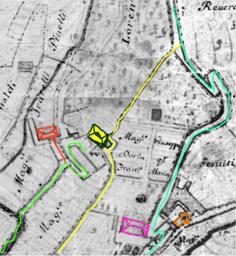

=foto (a sinistra) di via GB Monti (a destra in violetto) quando

– nelle prime decadi del 1900 - ancora si ‘perdeva’ in alto sulle falde della

collina. Tutti edifici poi abbattuti: in alto ed al centro in primo piano, il

collegio Dogliani (nella foto a destra, in giallo). All’estrema sinistra una

villa seicentesca che – in base alla posizione – potrebbe essere (nella carta a

destra) la villa verde dei Moro.

1923

1923

Nel

Pagano/40, la strada è compresa tra via A.Cantore e sal. Belvedere ed

ha, senza numero civico la

chiesa Adoraz.Perpetua; nei civv. neri privati e al 22/1 Ass.Prov.Cacciatori;

23 Tardito G. latta; 25 Stura V. ing.; 36A canc.: ‘casa Famiglia del sacro Cuore.Orfanatrofio

femminile’ e ‘Lavori femminili’. Nei nn.

rossi: senza civico, una

latteria posta “nel casotto rimpetto al 24 nero, Barabino”. Rossi dispari= 1r mat.elettr.Arnaldi; 5r drogheria; 9r maceller.; 11r

merceria Provinciali; 13r polliv.; 15r mode; 17r ottoniere; 19r commestib.;

21r latteria; 23r farmacia dott. Rolando; 25r drogheria; 31r bottiglieria; 33r commestib.;

41r drogher.; 43r offic.elettromecc.; 45r bazar; 49r fruttiv.; 55r parrucch.;

57r stirat.; 59r osteria; 63r giornalaio; 65r Tipo litograf.Don D’Aste (sic).

pari = 6r confez.; 10r bottigl.;

14r soc.an.coop.Carlo Rota commestib.; 16r osteria; 20r legna e carbone; 34r

commestib.; 38r stirator.; 42r bottigl.; 44n comm. (sic); 46r fruttiv.; 48r

macell.; 52r parrucch.; 54r mercerie; 56r commestib.; 58r bicicl.; 70r

commestib.; 74r commestib.; 78r maceller.; 82r fruttiv.; 84r tabaccheria; 88r

parrucchiere; 90r calzol.; 94r latteria.

CIVICI 2007

UU25=NERI

= da 1 a 27 (compresi 5A, 7AB, 23A; mancano 11, 13, 15, 29, 31)

da 2 a 48 (manca 22)

ROSSI =da 1r a 181r

(compresi 13A, 39CD,

63B, 177AB; mancano 67, 157)

da 2r a 108r

(compresi 60rAB, 92rA,

94rABC, 100rAB;

mancano 80r,

82r, 102r)

UU27 = NERI = da 29 a 31 da

50 a 60

ROSSI

= il 183r dal 110r al 146r

Nel Pagano 1911-12-25 compaiono sul Pagano (tra parentesi, l’ultimo anno in cui

compaiono) le levatrici (ricordando che allora il parto avveniva in casa. Al civ. 2 Cambiaso Maria

(1912), Zerbino Margherita (1925), Forno Angela (1925) - ed all’8A-10 la

Galletto Giuseppina (1925); al 20r Dellepiane Agostino (1933) ha una

fabbrica di acqua gassosa. civicoNonPrecisato una impresa trasporti di Grosso Luigi (1912) (che l’anno

prima era presso il Ponte di Cornigliano; nel 1920 è descritto in ambedue le

sedi con tel. 2306; nel 1921 non c’è più); il meccanico Pastorino Romolo (1912) (proveniente -1911- da p.za dei

Mille);

Si descrive esserci stato nella via in tempi successivi (dopo 1925: sul Pagano/25 non c’è), un’altra scuderia di cavalli, della ditta Lanati (ebbe in affitto i cavalli di Casirola

Carlo impresario di trasporti mobili e merci con stalle in corso dei Colli 31,

sampierdarenese del 1878, morto a Dachau, anche lui deportato

il 16 genn.1944)

Questa titolazione stradale esisteva anche a Rivarolo; nella unificazione della

toponomastica del 1926 nell’ambito

della Grande Genova, la nostra città fu favorita nel mantenimento del nome (nella nostra vicina, è divenuta via

S.Botticelli).

Il Costa del 1928 segnala questi

esercizi commerciali. Al : 5r= drogheria di Serafino Andrea---9r= macelleria Roncallo

Giuseppe---15r= merceria Collin&Pittaluga---10= vini

di Facco Teresa---11r= merceria di Garrone Livia---13= pollivendolo Castaldi

Benedetta---16= vini di Ivaldi Tomaso---17r=

calzature di Gavelli Salvatore---18= lavorazione latta di Noce Gaetano---20r= acque

gazzose dei f.lli Dellepiane---22= puleggie di Almonte Cesare---23r=farmacia Rolando Paolo---23= lavorazione latta di Tardito Giacomo e F.---33= commestibili di

Giglio Amalia---34= commestibili di Ferraris Maria---42= vini di Sella Mora---44r= salumiere Costa Amilcare---46=

fruttivendola Cipollina Giuseppina---52r= latteria di Masè Giovanna--- 54r= chincaglierie

di Merlo Emilia---56r=sartoria Rigamonti Amedeo---58r=commestibili di Quaglia

Maddalena---70r= commestibili di Cavalli Francesco---84=commestibili di Rosellini

Emma---86r= mobili di DiClemente Pietro---- non precisato= cordami di Lancerotto

Ernesto (anche in 2r-scalinata Pisacane)-

Nel 1933 appare di 4.a categoria,

ancora indefinitamente indirizzata “ai monti”, con civici neri sino al 48 e 25.

Al civ.2-9 Piccardo

Francesco eserciva armi e munizioni; al civ.35r

c’era la fabbrica di

calze di Veruggio Antonio; al 53 il Consorzio Agrario aveva una

latteria ed al 53r c’era l’azienda di Fava & Roccatagliata di rottami metallici.

Nel Pagano 1950 viene segnalata una

osteria al 16r di Minetto

A. e tre bar: al 10r di Bocca A.; 31r di Tacchino G. ed al

42r di Zaccone Angelo. Nessuna trattoria.

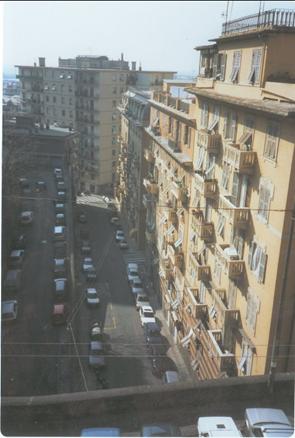

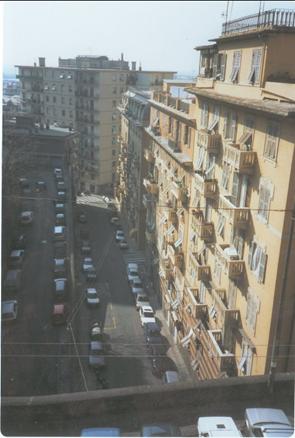

inizio salita, anni 70

inizio salita, anni 70

===civ.1 il palazzo fu eretto al posto della casa

dell’Istituto Tecnico che reputo corrispondere alla (multifunzionale) ‘villa Boccardo’

descritta a via Mercato e, come

dimostrato dalle foto sopra, che c’era ancora nel 1905.

===civv

dal 3 al 9: Il cav. Narizzano

Alberto nell’ago 1898 vende un terreno coltivo ad orto, con casupole coloniche,

ad Emanuele Palau (già proprietario di altri vasti

appezzamenti di terreno posti a ponente dei confini della villa Doria-donDaste

(vedi civ. 74r; ed anche in via G.Mameli);

da lui -ancora regnando UmbertoI - gli imprenditori sigg. Parodi Luigi e Gambaro

Giuseppe (proprietari

anche in via Mameli di immobili), acquistarono nel lug.1899 un’area di 500 mq posta

a levante di un vialetto interno della proprietà, per erigerci i palazzi

attuali (arch.ing.

Salvatore Bruno; iniziò la costruzione dal 3, poi il

7(ex 3a - finito nel dic.1901) ed il 5(ex 3b) ; completando il 9 (ex 5) nel

1903); firmarono accettazione di alcune clausole sindacali quali il riposo

festivo per gli operai). La parte di

terreno rimasta a levante rispetto le case, entrò a far parte della piazzetta

nel retro delle scuole Tecniche; e quella confinante con la strada principale,

tramite il vialetto su accennato di accesso (già esistente ed

iniziante dalla ‘via del Mercato’ via con il passaggio

sotto un’arcata tesa tra il palazzo delle scuole a levante, nel sito

dell’attuale civ.51*** di via A.Cantore, ed una casupola affacciata sulla via

principale a ponente ). Questo vialetto

fu donato al Comune gratuitamente in cambio delle fognature, illuminazione,

orinatoi e lastricamento della via, con l’impegno di allargare l’ingresso a 7

metri di larghezza (abbattendo

arcata e casupola) e di fornire

marciapiedi con bordo in pietra della Spezia. Ovviamente i vari appartamenti

furono venduti solo a privati agiati cittadini, (essendo proibito l’uso

industriale dei fabbricati) alcuni dei quali firmarono con la croce essendo

possidenti, ma analfabeti (“illetterati”,

come nel 1907 una certa Gestri Rosa che poi venderà l’interno 11 del civ 3B,

ora 5, a Desimone Margherita e Bianco Adele). (vedi

cartina).

===civ.

9 Si descrivono essere esistite

delle ampie cisterne, come d’altronde d’uso nei tempi dell’erezione, legate al

fatto che non esisteva un acquedotto singolarmente diffuso. Nello stesso

stabile (e forse anche al 5) le persiane chiuse sopra il portone, non

corrispondono a finestre ma sono solo decorative.

Con

queste costruzioni, ha praticamente delimitazione definita e quindi nascita,

la via G.B.Monti.

===civ.16r: una lapide

e corona bronzea, poste tre anni dopo (21 nov.1982) ricordano e ribadiscono il

‘no’ della cittadinanza al terrorismo, l’assassinio a tradimento di due

carabinieri: il maresciallo Vittorio Battaglini ed il carabiniere scelto Mario

Tosa. Il mattino del 21

nov.1979, mentre nel bar -allora chiamato “Angelo”- prendevano un caffè, ignari

di qualsiasi agguato, furono barbaramente trucidati, colpiti a bruciapelo alle

spalle da due affiliati delle Brigate Rosse (vedi i singoli).

===20r nel 1931-4 c’era lo ‘Stabilimento Industriale Grafico

/ Tucci-Conticini-Repetto / tel. 41-854

===civ. 23r: la farmacia Rolando: (sul Pagano/20 non c’è) appartenuta inizialmente al dr. Paolo dagli anni 1921, con tel. 41342, pare fino al 1960 quando gli successe il figlio

Emilio laureatosi nel 1928. A questi ancora il nipote Paolo deceduto

prematuramente nel 1998 (fratello

del professore Maurizio oculista, e di Massimo farmacista in via Cecchi).

===civ. 7Ar = per

anni, sino al 2000 circa, sede di un mobilificio: primo (ed ancora nel 1967)

usato come deposito da Gaetano Sabatino, vero ebanista, che fabbricava

personalmente mobili in via Bombrini ove aveva la falegnameria e che poi

vendeva in questa sede. Dopo di lui, negli anni ’70, i locali furono occupati

dal mobilificio Aloisio (un po’ scadendo in qualità).

===civ.

6:

===civv.

8-10-12: costituiscono un unico

edificio, graziosamente affrescato nel sottotetto ed attorno alle finestre, con

festoni di fiori e frutta.

===civ.

11: non esiste più. Era forse la

casa dei Landi?

===civ.15: chiesa di N.Signora

del SS.Sacramento. Coronando un disegno di mons.Paolo

Fossati, dopo averlo idealizzato per tanto tempo, l’ 11 mag.1930 l’arcivescovo di Genova, card. Boetto (il

Cittadino scrive Minoretti anche per la prima pietra), pose la prima pietra

-contenente una pergamena scritta dalle suore Pietrine- della nuova erigenda

chiesa, che sarà gestita dagli “Oblati” (sacerdoti istituiti dallo stesso mons.Fossati, che

inizialmente erano soli presbiteri, nel 2007 sono 10 e si distinguono per due

obblighi in più rispetto i sacerdoti ordinari: il voto dell’obbedienza totale

al proprio vescovo, e la dedizione all’adorazione ed all’apostolato

eucaristico; per questo, il tempio è anche chiamato “ della Adorazione

Perpetua”, il primo in Italia ad avere questo

nome. In una apposita cappella, alla quale si accede dal cancello a monte ella

chiesa, numerosi volontari si alternano giorno e notte –per ottemperare

all’aggettivo ‘perpetuo’ - per continua ed ininterrotta preghiera.

Personalmente ho constatato su taluni devoti la presenza di grossolane

callosità sulle ginocchia per permanenza in quella posizione).

Fu

innalzata nel terreno che faceva parte dei giardini della villa Doria -ora don

Daste (vedi salita

Belvedere)-, e la consacrazione avvenne

il 16 giu.1936, alla presenza del card.

Minoretti; nell’autunno dello stesso anno gli Oblati si trasferirono

definitivamente nella casa, costruita a ridosso, posteriormente alla chiesa.

Alla

guida della chiesa, a mons. Fossati seguirono mons. Giovanni Pedemonte, poi

mons. Giuseppe Mario Carpaneto, mons. Stefano Patrone, ed ora è in servizio don

Nazario Caviglia.

Dal

16 luglio 1961, a firma del card. G.Siri, si

programmava una nuova zona parrocchiale; essa fu concretizzata il 15 ago

quando la chiesa divenne parrocchia

Il

14 dic. 1986 il cardinale Siri celebrò il rito della

dedicazione dell’altare.

Ideata

in stile misto (gotico-romanico-lombardo) dall’arch. milanese prof. Zacchi Adolfo, addetto alla conservazione e

restauri delle opere del duomo di Milano e

sotto la direzione dell’ing. Musso, fu affidata al Vernazza la direzione della

decorazione pittorica -aiutato

dal prof. U.Signorini per la parte ornamentale-. Fu usato per la facciata, del travertino di Rapolano (Siena).

Nella lunetta sotto il portale centrale, un bel mosaico raffigurante la Madonna in adorazione, prodotto dal

veneto Salviati; riproduce fedelmente un disegno su cartone di Angelo Vernazza; sopra, gli altorilievi del Cristo tra due apostoli evangelisti affiancati

dai loro simboli (i simboli sono ripetuti ai lati del grosso rosone); sopra sei

monofore, in alto sotto il simbolo della

Congregazione c’è la scritta CUM***

MAGNUM DOMINUM VENITE ADOREMUS.

A.Vernazza la

scritta recita “ Dominæ nostræ / SS Sacramenti dicatum”

A.Vernazza la

scritta recita “ Dominæ nostræ / SS Sacramenti dicatum”

frontale - foto Pasteris 1937

All’interno,

stupiscono le tre navate, per la fuga di volte che si intersecano, per gli

archi poggianti su superbe colonne (di granito di Baveno dai capitelli che furono lavorati a fogliame comprendente la Croce ed

altri simboli, con marmo bianco di Botticino (Brescia)); per le vetrate (su disegno del prof. Zuccaro, alcune

dipinte ed altre a piccoli tondi celestini furono eseguite dalla ditta milanese

Corvara & Bazzi (subirono gravi danni durante i

bombardamenti nell’ultimo conflitto causa spostamenti d’aria di bombe cadute

vicino)). Le lesene, sono anch’esse di granito di Baveno. Sulla parete

di fondo e nel lacunare sottostante, c’è un affresco di Angelo Vernazza:

questo lavoro nella chiesa fu l’ultima sua opera dove, essendo il pittore

sorretto dal una fede profonda, rivelò le migliori qualità del suo ingegno

nelle interpretazioni di soggetti religiosi (sampierdarenese, nato il 28 aprile 1869 da modesto

commerciante, ultimo di una nidiata avviata al commercio. Di tutti i figli, lui

unico si mostrò insofferente a questa dottrina, prediligendo l’idealismo, la

poesia, la spiritualità. Questi sentimenti crearono un pesante contrasto con i

suoi, mantenuto solo dall’alto senso della famiglia e del vincolo di sangue, ma

a prezzo di una perenne mestizia, di un fondo melanconico, di un rigido

autocontrollo. Dopo l’accademia Ligustica, con la borsa di studio andò a

Firenze alla scuola di N.Barabino, il quale intuì le sue capacità e lo apprezzò

come il migliore dei suoi allievi. Fu ricambiato da una fedeltà a tutta prova,

da un umile continuo osanna all’ombra del maestro. Poi, da Firenze andò a

Parigi, Londra, Venezia, studiando ed imparando, al punto che, tornato a

Genova, fondò una sua scuola d’arte in via XX Settembre nel palazzo delle

Cupole dove – motivato da una passione interna molto forte - cercò di insegnare

a dipingere usando - come Barabino - un metodo che richiedeva - nell’allievo -

una eccessiva rigidità etica e morale, tale da tendere ad imprigionare anche la

fantasia e la libertà espressiva (chiamava aberrante o traviante la recente tendenza a

maggiore libertà; la quale invece - attraverso ai primi dipinti impressionisti

- cercava di liberarsi da quelle stesse leggi che lui invece giudicava

superiori e dominanti).

Le sue opere venivano richieste da una committenza sempre

più numerosa, specie dalla società ligure, fortemente ancorata alla tradizione:

oltre ad affreschi (al Calasanzio, a villa Hambury di Ventimiglia, al

santuario di Oregina, alla Cella (una “scena biblica” posta nella canonica ed un affresco

nella arcata centrale))

frequente era la richiesta di ritratti (in epoca in cui non esisteva

ancora la fotografia) e di paesaggi, con Portofino meta preferita,

culminati nella meraviglia del panorama di Belvedere (1916).

Quindi un grande maestro dell’emozione e del sentimento

nell’arte pittorica, con tanta e profonda religiosità, ma altrettanto eccessiva

rigidità che nel tempo è risultata perdente di fronte agli impressionisti, ai

“grigi” ed all’evoluzione della libera espressione tipo Picasso. Il massimo del

concesso fu qualche sconfinamento nel liberty.

Sappiamo che per la sua dirittura morale, era assai

spesso usato dal Comune locale per consulenze, come per esempio sostenere la

produzione artistica di Dante Conte con sovvenzioni. Fu forse questa –non

appartenenza, ma- vicinanza con l’ambiente politico che fece peggiorare

la sua figura d’artista: avvenne che quando il fascismo gli presentò l’ideale

simbolico della redenzione della Patria, lui abboccò creando un bellissimo san

Giorgio che uccide il drago, con la pecca che il santo veste la divisa di

soldato della nuova milizia. Come per Massiglio, aver vissuto in epoca fascista

e forse aver forse prodotto disegni a loro uso, gli è valso sino ad oggi un

significativo silenzio (per ambedue, non ci sono prove di stretta

collaborazione col fascio, ma…).

Rimasto vedovo dopo 35 anni di vita coniugale, dopo un

anno morì anche lui sfibrato dal dolore, a Genova il 3 maggio 1937).

In contrasto con la semplicità e nudità delle navate laterali, l’abside centrale

accentra il massimo fastigio: sull’ altare maggiore, il simbolo di un trono dorato e ricco di pietre

preziose, su sei colonnine di marmo, per l’esposizione solenne del Santissimo;

sulle pareti altro affresco del Vernazza che divise la volta in due piani

soprastanti: in alto nel timpano, coronati da cinque cherubini, sei angeli

sorreggono dei serti floreali ed un cartiglio con scritto “GLORIFICAMUS TE”; e veleggiano -significando l’apoteosi del volere

divino- in un cielo chiaro e tenue, interrotto da nubi leggere. Nel sottostante

catino dell’abside, su uno sfondo scuro, al centro si espande l’albero della

vita: sul tronco il cartiglio “ADORAMUS TE” e racchiuso tra i

suoi rami al centro -un ovale irradiato d’oro- con il calice, l’ostia

raggiante, la croce ed i simboli dell’alfa ed omega, la vita e la morte; ai

lati, sei angeli posati su nubi, in vario atteggiamento: adorazione,

meditazione, estasi, preghiera; e che ricevono luce dall’ostia. In quest’opera,

il pittore ha raggiunto il vero ideale della bellezza religiosa. Due pannelli

laterali all’altare rappresentano i simboli di Gesù: in uno al centro la

corona di spine ed il cuore trafitto, circondati con volute armoniose da

vitigni ricchi di grappoli a simboleggiare il sangue di Gesù; ai lati due pavoni

a simboleggiare la Resurrezione, i quali quasi camminano in un campo di grano

simboleggiante il pane e con esso il corpo di Cristo; al centro un cartiglio

con la scritta “QUI

MANDUCAT HUNC PANEM VIVET IN AETERNUM”. Nell’altro dodici pecore, rappresentanti

l’umanità e per lei gli apostoli, che si dissetano e purificano alla fonte

della vita centralizzata dall’Ostia col simbolo IHS, mentre due stormi di

colombe volteggiano nell’aria.

Nei

catini degli absidi delle due navate laterali, su fondo azzurro spiccano

quattro vasi stilizzati con gigli, e quattro cherubini in un alone di luce.

Nei

vari interspazi, si ripetono i simboli sacri, alternati a fregi policromi che

ricordano le pagine disegnate dei canti gregoriani. Tutto, è arte del

Vernazza.

Nell’altare

di destra, si venera una statua in

legno, di Maria, in grandezza naturale, scolpita da Vincenzo

Mussner di Ortisei (Val Gardena); invece in quello di sinistra, c’è una statua di san Giuseppe.

In

una cripta posta lateralmente, si accede alla tomba del fondatore

dell’Ordine (fu

ottenuto il permesso di traslare la salma da Staglieno, nel 1950), sulla cui lapide si vele effigie, e si leggono la

data di nascita (12.6.1873), quella di morte (12.6.1948), il nome ( mons. Paolo

Fossati fondatore Oblati SS. Sacramento), e la frase (“visu sim beatus tuae gloriae”).

Dopo

alcuni anni, con la stessa procedura, si ottenne trasferire la salma del duca Angelo De Ferrari (27.9.1859- 19.12.1927) e, dopo la

sua morte, anche della moglie duchessa Carola De

Ferrari Parodi (21.9.1876- 3.7.1960): essi furono dal 1926, i

sostenitori e finanziatori della nuova congregazione sacerdotale, desiderosi di

operare in silenzio, lontano dai riconoscimenti pubblici.

Nel

maggio 2004 una iniziativa del parroco, vuole

coronare lo scopo fondamentale della Congregazione: la preghiera continuata,

effettuata da un iniziale gruppo di 300 parrocchiani che giorno e notte si

alterneranno in preghiera nella cappellina laterale che non verrà mai chiusa.

===civ.

10: ci abitava Giancarlo Bargoni, nato nel 1936, divenuto celebre pittore astrattista, le cui opere sono state

oggetto di premi ed ospitate in musei d’arte nazionali; Parigi; Danimarca.

Fondò nel 1963 il ‘Gruppo Tempo 3’. Ha lavorato il vetro e ceramica).

Dall’altezza

di questo civico, tutta una ampia fascia di terreno estesa verso monte e nord,

e sino alla fine di via Ardoino circa, era denominata ‘le montagnette’, causa la natura del terreno fatto

in ripida discesa ma a mammelloni; e questo ancora negli anni postobellici

quando poi la zona fu interamente edificata (specie via dei Landi)

===civ.

11.13.15: non esistono (forse uno è

attribuito alla chiesa)

===civ. 14r : si

apriva nel 1933 uno dei sei spacci sampierdarenesi della Cooperativa di Consumo

Carlo Rota.

===civ 65r:

l’ingresso alla tipografia don Daste;

già capace di rotocalcografie e fotolito. Faceva parte del complesso “Orfanatrofi

femminili Divina provvidenza <Don Daste>, di salita Belvedere 2.

Nelle

prime decadi del 1900 reclamizzava con cartolina postale la fornitura di «stampati commerciali comuni, di

lusso, per amministrazioni / cataloghi-opuscoli-relazioni sociali-bancarie-registri

d’ogni genere-blocchi per trattori-biglietti visita-avvisi murali, ecc. ecc.»; telef. 41-144.

Chiuse

la sua attività per ‘sfratto’ al tipografo e dispersione dei macchinari, nel

2005 circa.

===civ.

17: l’ingresso delle scuole materna

ed elementare Don Daste; prima del 1961 era una porta secondaria senza numero.

===civ.

16: la casa, già della famiglia

Mignone (vedi via omonima). Da qui per cento metri la strada è stata delimitata

nel 2002 con paletti, per evitare ‘posteggi selvaggi’ sul marciapiede.

===civ.

19A: assegnato a nuova costruzione

nel ’63 .

===civ.

20: approvato nel 1956 (appare che

la commissione edilizia approvò nell’ottobre 1956 l’erezione di un palazzo

nuovo ‘in scalinata dei Landi’). Fu costruito dagli imprenditori Mignone nel

1958, su sedime di una villa:

-villa Lomellini – Bocci .

In giallo, la villa (spiegazioni sotto). Foto della villa,

del 1956. Nello sfondo la chiesa. Segnalata.

dal prof. Mancuso Alessandro, e di proprietà fam. Mignone.

A sin. l’inizio della scalinata Filangeri

Nella

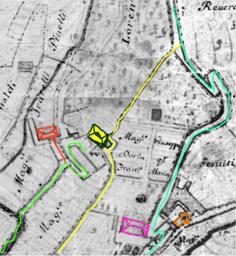

carta vinzoniana del 1757 circa, la villa

e proprietà appartennero a Lorenzo Lomellini; e sappiamo che la casa aveva una

cappella gentilizia interna, di proprietà loro.

Secondo la carta↑, seguiamo l’ubicazione orientandosi

sulla base del tracciato celeste che oggi

è l’inizio di caso Martinetti-salita Belvedere; su esso c’è, in fucsia la casa delle suore della Divina provvidenza di

salita Belvedere 2 ed a ponente di essa la chiesuola dei Gesuiti (arancione) -

oggi delle Pietrine - detta S.Pietro in Vincoli.

L’accesso alla villa (giallo) avveniva dalla zona Mercato (strada

san Martino) seguendo un tracciato (verde) presumibilmente carrozzabile visto

i tornanti, che poi venne chiamato “dei Disperati” (vedi). Ma anche da altro più a levante, oggi

corrispondente a via C.Dattilo, presumibilmente sola mulattiera o pedonale perché più diretto, segnato in giallo. A

monte della villa questa mulattiera proseguiva –oggi è scomparso, ma corrisponde

alla parte alta del tracciato della scalinata

Gaetano Filangeri (vedi) quando esisteva. A ponente della

proprietà era la villa di proprietà dei

f.lli Pinelli: essa, considerato il terreno considerevolmente scosceso, si

presume che fosse dove ora è via GB Sasso; ma non è facile ubicarla bene.

Ultimamente

ospitava anche una società di cacciatori.

Si fa generica menzione

di una ‘ospitatiltà

Lomellini, in una villa a SPdA’, senza

specificare quale delle tante, essendocene più d’una.

Si presume non sia stata questa, la villa nella quale venne

ospitata la bellissima ventiduenne Elisabetta Farnese

figlia del Duca, dopo che nel 1714 andò sposa per procura a Parma al re di

Spagna Filippo V (per lui, seconde nozze). Potrebbe essere piuttosto quella di

via SPdArena. (vedi anche in via Mercato, la villa Lomellini-Boccardo)

Descriviamo qui il fatto:

Dalla città di Parma, trasportata in bussola e con un

imponente seguito, era entrata nel genovesato il 25 settembre: dal passo di

Cento Croci era scesa a Sestri Levante, da dove il giorno 30- via nave ‘la Reale’,

scortata da altre 5 galee della seren.ma Repubblica - era pervenuta a San Pier

d’Arena. Dovette sbarcare presso la Lanterna causa il mare agitato, e fu

trasportata con il tiro a sei dell’arcivescovo in villa Lomellini; stanca e col

mal di mare neppure partecipò alle feste preparate in suo onore e per una

settimana rifiutò dame di compagnia e di uscire. Anzi il 6 settembre volendo

sentire l’opera il ‘Tamerlano’ (o ‘Li veri amici’) che si rappresentava al

Falcone, tanto fece che gli artisti e musici dovettero organizzare una replica

trasferendosi in S.P.d’Arena. Lunedì 8 finalmente uscì dalla volontaria

clausura ed in carrozza si portò in cattedrale per le funzioni e venerare le

sacre Ceneri e Catino. Null’altro fece in città, ove rimase fino al 9 ottobre

a spese della Repubblica: rimase felice dell’accoglienza, anche se amareggiata

dalle strade troppo strette e dagli annegati nei giorni di tempesta. Se ne andò

via terra facendo tappa a Voltri, Savona, fino a Ventimiglia.

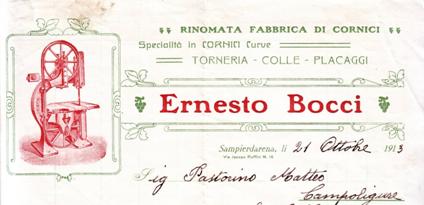

Il Bocci invece fu un falegname-deposito

legnami, forse

discendente o uno dei due fratelli che avevano una segheria a Genova negli anni

1933.

Negli anni 1911-25 la “rinomata fabbrica di cornici /

specialità in cornici curve / torneria-colle-placaggi di Ernesto Bocci ha sede in via Jacopo Ruffini n. 16 (vedi-via Palazzo della Fortezza).

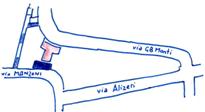

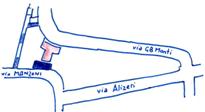

Nel 1924 all’archivio storico di Palazzo Ducale è

conservata la domanda fatta dallo stesso, di poter costruire un ‘baraccone in

cemento armato ad uso segheria’ nel terreno compreso tra via A.Manzoni (via GB Sasso) e via G.B.Monti. Il disegno allegato fa

corrispondere il progetto nell’imminenza della curva laddove era il civ.20.

Nel 1960 gestiscono una ‘fabbrica di cornici e legno

compensato Bocci Angelo & Mario’ in via Gioberti 51r; lo stesso Angelo che

poi, nel 1970, compare in via GBSasso, ma al 9r (proprio di fronte allo

sbocco di via Farini =non sono in grado di dire se occupavano anche la villa di

via GB Monti, anche se penso siano gli stessi).

carta intestata della falegnameria riproduzione

del disegno allegato a

domanda-a mare

rispetto la scalinata

===civ.

21: è il cosiddetto “grattacielo di via

G.B.Monti” , di 22 piani, iniziato nel mar.1961, e finito nel dic.1962;

dato abitabile nel feb.’63.

Fu costruito sul terreno a ripide fasce, che da un pianoro soprastante (ove ora scorre la cosiddetta “Quota

40”, c’era una grossa vasca d’acqua, probabilmente alimentata da una sorgente) degradava alla stessa strada, in basso ed in

salita; una ripida scalinata - intestata a G.Filangeri (vedi), prima di

congiungere i due livelli - portava al civ.

23 ove era una fabbrica di scatole di latta

per conserve, con cromolitografie di esse, denominata G.Tardito & F. dal nome del titolare;

palazzo ancora presente (ed operante?= si, nel 1950 solo come c.litografia)

negli anni 1960, che aveva un grazioso giardino posto a ponente

dell’edificio (Di una “grossa società anonima

per le ‘conserve alimentari e lavorazione della latta’ già fratelli Tardito”,

ne parlano Doria e 37.203 riferendo:--- che essa nacque nel 1899 (senza

specificare se da G., dai figli, e se –come si presume- fossero loro i fratelli;

se è la data di nascita della società che rilevò l’attività ‘gia’ f.lli

Tardito);---che questa società aumentò il capitale nel 1905 da 760mila lire a

1,5milioni (questo valore restò eguale fino al 1908 quando improvvisamente si

dimezzò a 630mila nel 1909 per finire nel 1911;--- con, tra altri,

finanziatori Ferruccio Prina, i Tassara, i Cortese, i Raggio (che, dice Doria,

parteciparono alla fine, dal 1910 al 1914) e la Società Bancaria Italiana-;

--- possedeva oltre allo stabilimento di SPd’Arena, un altro ad Alghero (di

conserve) ed un molino a Sassari ed a Cagliari (una grossa somma, allora; che

però a conteggi successivi furono ridimensionati negli anni intorno al 1910

quando andò all’asta per provvedimenti del tribunale avendo cessato la loro attività

e perduto tutto il capitale )).

il grattacielo visto da sotto e dalla torre della villa

Serra Monticelli il piazzale antistante

Nel

piazzale d’ingresso del grattacielo, sul muro di sostegno all’estremità di

levante visibile al di là di un cancello, ci sono sia in alto il segno

inclinato di un tetto appoggiato (forse facente parte della fabbrica), sia un

ampio foro nel muro stesso, con margini di mattoni, come se ci fosse stato un

pozzo o un condotto o altro.

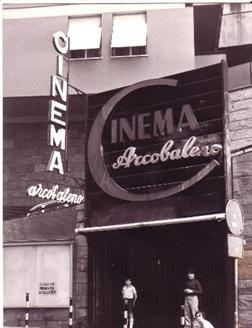

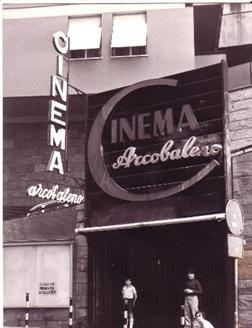

Adibito ad abitazioni private, ospita l’istituto di analisi Emolab e, ancora fino al 1977 vi si aprivano

il “cinema Arcobaleno” ( rimase funzionale dal

1963 all’80 circa) ed una maxi sala da ballo.

Sul piazzale si alzano due palazzine: ===il civ.19B aperto sul piazzale, che fu

eretto nel 1962 e dato abitabile nel mag.’63; e sulla via principale, nella

curva, il ===civ.23, casa per abitazioni con negozi; fu richiesta nel febb.

1962 dalla IES (Immobiliare

Edilizia Sampierdarenese dei fratelli Vicari,

progettata dall’ing. Smriglio (sic) Ciborio);

con iniziali necessità di sbancamento e costruzione di muro di sostegno a

monte; fu eretta dal dic 62; di soli 4 piani (perché assoggettata alla servitù ‘altius non tellendi’

ovvero che non deve salire oltre il livello della strada di Quota40) e resa abitabile dal nov.’63.

: ===civ. 22: non esiste. Avrebbe dovuto essere

costruito sempre dai Mignone; ma poi non fu eretto, per cause non conosciute.

Ma il Pagano 1950 vi pone al p.t. la “società Tiro a

volo – campo Enrico Canepa”.

===civ.23 Vedi anche sopra, al civ.21. Nel Pagano/50 vi ebbe

sede la ‘Raffineria Ligure Olii Vegetali’ di C.Coletti, telef. 41-396

===23A (quale secondario al 21):

assegnato nel 1963 (probabile sia il portone superiore; controllare***).

===civ.

24 Un volantino, datato 1949, segnala (per un convegno, seguito da una festa campestre in località

Belvedere per tutti i lavoratori, con presenza dell’on. Rumor – presidente

delle ACLI venete; s.e. mons. Siri arcivescovo; circolo mandolinisico

Risveglio- con colazione al sacco o in trattoria) che a questo civico esisteva un “Circolo ACLI ‘Paolo Reti’” la cui

sede centrale era a Genova in via Falamonica

===civ.

25. All’interno 4 la ‘Mondial Tools spa’

fondata nel 1993 (divenne

srl nel 1995 ed spa nel 1998; con oltre 50 persone occupate, si classifica

leader nel campo della ‘utensileria meccanica di precisione per asportazione di

trucioli’); all’interno 10

l’associazione ecclesiale “Giovani Nuovi” con presidente la sig.ra Persico Currò

Carla.

===civv.

30 dalla A alla L, eretti negli anni ‘68-70, nell’82

passarono alla nuova via Battaglini con nuova numerazione

===civ.34B assegnato nel ’99 ad una porta senza numero .

===civ.36A fu demolito nel 1969

===civv. dal 42A al 42H passati a

via M.Tosa con nuova numerazione nel 1982 .

===civv.

50,52,54 assegnati a nuove costruzioni nel 1962 ;

===civ.56

. Idem, nel ‘69

===civ.68r (villa

Lomellini-Bocci) nel 1933 ospitava la S:E:A:M: (società escursionisti “Amici

della Montagna”) affiliata all’ O.N.D. (opera nazionale dopolavoro); e

probabilmente anche la Società cacciatori San Pier d’Arena il cui presidente

era Dario Diana.

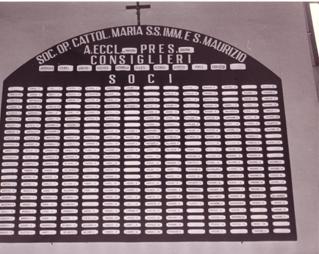

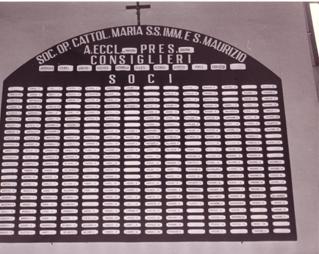

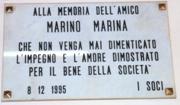

===civ.74r: la “società operaia cattolica

Maria Santissima Immacolata, e san Maurizio”, normalmente

abbreviata con “società cattolica san Maurizio”, unica locale di Mutuo

Soccorso a carattere religioso.

San Maurizio, come san Giorgio fu depennato dal calendario perché

appartenente ai martiri di culto medio orientale e di incerta – non documentata

- verità. Maurizio era a capo (‘primicerius’) della Legione Tebea e l’evento

avvenne tra il 285 (anno in cui Massimiano Erculeo guidò una spedizione

militare in Gallia contro i Bagaudi) ed il 310: tra le truppe c’era una legione

di oltre 1000 uomini proveniente da Tebe d’Egitto, praticamente tutti

cristiani. Quando Massimiano si trovò ad attaccare presso Agauno-Saint Maurice,

essendo cristiani anche i nemici, pretese dai suoi un giuramento agli dei. Al

rifiuto, dapprima fustigazione, poi decapitazione ); Massimiano fu poi

sconfitto da Costantino Magno a Ponte Milvio il 28 ottobre 312. O forse nel 305

(quando venne avviata la grande persecuzione ordinata da Diocleziano). Di

questa strage se ne seppe tardi, ben dopo cento anni; per questo le notizie

sono aleatorie e miste a leggenda. Come Giorgio, è raffigurato in veste

militare romana.

Per volere di Maurizio Dufour,

sampierdarenese molto vicino ai Salesiani, imprenditore cattolico molto

sensibile ai bisogni dei suoi operai oltre il posto di lavoro, il 10 giu. 1877 nacque una società - dapprima intestata ‘Società Operaia Cattolica san Giuseppe’, con sede

in via Saffi, presso i salesiani di don Bosco e subito trasferita in via

Operai, presso la villa Rolla (Morabito scrive l’8 giugno).

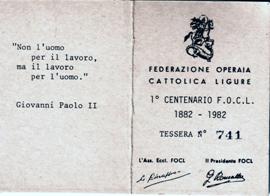

lapidi nell’interno del solidalizio

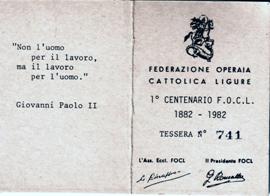

Per interessamento del

fondatore, assieme ad un pioniere dell’Azione Cattolica Camillo Galliano, fu

tra le prime ad inserirsi nel giugno/1881

in una federazione di società operaie, tutte cattoliche FOCL = federazione operaia cattolica

ligure (un primo ‘statuto delle società cattoliche operaie liguri’

nacque domenica 23 luglio 1854 nella canonica di s.Torpete alla presenza di 13

operai (chiattaiolo, calderaio), commercianti (orefice, merciaio, calzolaio)

nonché un maestro, bibliotecario, scultore, ecc., e 4 sacerdoti (tra cui don Magnasco

Salvatore). La sede sociale fu trovata nell’oratorio di NS del Rosario nella

chiesa di s.Antonio Abate di via Pré e poi in via della Maddalena, 12. Lo

statuto prevedeva aiuto ai lavoratori iscritti, alle vedove, orfani,

infortunati; stendardo, corsi scolastici, circolo ricreativo, banda musicale.

Questo solidalizio assunse il nome di ‘Soc.Op.Catt. NS del Soccorso e s.GiovanniBattista’

ed assunse subito importanza per l’adesione di grosse personalità e nobili.

Nel suo seno nacque nel 1881 una ‘speciale commissione per l’unione delle varie

società parallele’).

I primi tempi furono assai floridi, e si arrivò a creare

perfino una banda musicale.

nella banda verticale appesa alla bandiera sta scritto

«Società Operaia san Giuseppe Sampierdarena»

Ma ben tosto iniziarono numerose difficoltà di

intemperanze e dissidi ideologici, cosicché nel 1882

il fondatore dovette procedere ad una prima scissione, trasferendo la sede in via sant’Antonio presso la proprietà Stagno; ma in contemporanea - ricuciti

i dissidi dal Dufour - si riuscì ad allargare i principi pratici dell’operato,

costituendo in seno alla società la prima Conferenza di san Vincenzo de Paoli (il cui primo presidente fu Gaetano Lagorara, che nel 1888 battezzò la

prima bandiera sociale).

Ma pochi anni dopo, nel

1893 la Federazione dovette intervenire

nella gestione della società, nominando un quadrunvirato che durò in carica un

solo anno dopo il quale, nonostante tutto, si dovette sciogliere l’Associazione

con nomina di un delegato che operò la dispersione dei beni (la cassa, gli arredi e la bandiera)

e purtroppo anche la

bruciatura dei documenti e dei libri contabili, che avrebbero potuto

arricchirci di testimonianze su queste vicende iniziali; infatti alcuni soci si adoperarono per iniziare un’altra società,

chiamata “nostra Signora della Vittoria” -genericamente detta “della

Vittoria”-; ma anche questa dovette soccombere sul nascere, confluendo nella

“società generale Universale” in più floride condizioni, perdendo però così la

definizione di cattolica (e costringendo don Daste al ricupero delle immagini

ed arredi sacri acquistati); altri come il neo presidente Gaetano

Lagorara, tutti fedeli amici di Maurizio Dufour (ad ogni rinnovamento, lui rimase irriducibile promotore della sua

idea originale) preferirono prima -1892 - aprire una ‘Conferenza san vincenzo de’ Paoli’

e due anni dopo rifondare - nel 1894 e

nel giorno dell’Immacolata - un’altra società di mutuo soccorso, con statuto,

intestata a “Maria SS.Immacolata e san Maurizio”

- in omaggio al nome del Dufour stesso, e con matrice sempre prettamente

cattolica, in contraltare delle numerose altre società di mutuo soccorso tra

operai, spesso inserite in ambienti o politicizzati o fortemente anticlericali

(massoneria, anarchici e socialisti costituivano la maggioranza in Comune e

seppure retti da generici principi morali di onestà, avevano in seno estremisti

‘mangiapreti’ e rigidi anticlericali. I cattolici – sia sacerdoti che fedeli

laici ebbero vita dura da dover portare avanti la missione del mutuo soccorso

se pur venivano ammutoliti e messi nell’angolo (si salvava solo don Daste).

Ristabilito un certo equilibrio politico con il Partito Popolare, anche la

società raggiunse una solidità dirigenziale tale da riuscire a decollare: ad aumentare

il numero dei soci; a trovare nuova sede in via della Cella, presso casa

Samengo (gestita da don Daste); ad esprimere e sviluppare una intensa

attività di mutuo soccorso: gratuitamente si prestavano anche il medico dott. Dodero

ed un farmacista non conosciuto (considerato che allora ancora non esistevano le mutue

assistenziali); venivano elargiti sussidi per

malattia e si possedeva una cassa di soccorso -detta di quiescenza- per aiuti a

chiunque abbisognasse.

Nel 1907 fu riveduto

lo statuto ufficiale.

Quando nel 1911

una cooperativa costruì in via G.B.Monti il palazzo detto ‘Palau’ (dal nome del proprietario dei terreni), la società (guidata dal presidente Giacomo

Pittaluga - capo officina dell’Ansaldo Meccanico, poi titolato -1959-

cavaliere dell’ordine “Al Merito della Repubblica” dal Presidente della

Repubblica- affiancato da Ulisse Repetto e Pietro Boccardi) aderì ai lavori ed il 30 mar.1913 trovò definitiva ospitalità nel fondo di

esso, inaugurando – con l’intervento del card. V. De Amicis - la nuova bandiera

ed i locali con uso del giardino (nel quale è leggibile una lapide con i nomi degli iscritti

alla società, caduti nella grande guerra del 1915-18: Alfredo Carpaneto,

Domenico Cosmelli, Romildo Spotti, Ettore e Gualco Giacomo). Nell’occasione fu sorteggiato – e

vinto da un operaio - un servizio d’argento di cucchiaini, dono del Papa.

I verbali di assemblea denunciano una interruzione di

attività tra il 1920 e 1927.

Gli anni del fascio, 1928-40

e oltre, in una relazione vengono non meglio definiti ‘tempi oscuri’

Nel 1939 la cooperativa che conduceva l’edificio fu

obbligata a sciogliersi : per poter mantenere l’uso dei locali e la loro non

occupazione da parte delle organizzazioni fasciste, fu necessario stilare un

lascito di tutti i beni intestandolo alla parrocchia della Cella (precisando che si riservava l’uso

dei locali per continuare l’attività, anche se mutata in alcune caratteristiche

sociali quali la mutualità e la cassa quiescenza non più in atto dal 1941

perché mutate le leggi in merito).

Durante il conflitto 1941-45, la sede fu usata anche come rifugio

antiaereo per chi non riusciva a raggiungere la sottostante galleria; una bomba

d’aereo asportò un poggiolo del palazzo ma fortunosamente non creò danni ai

ricoverati: questo fatto è ricordato da un marmo che ringrazia per lo scampato

pericolo la protezione di NS della Guardia; il presidente Pittaluga perdette

un figlio disperso in Russia; dopo la resa del 1943,

ospitò alcuni dei soldati e richiamati sbandati che poi andarono a formare i

gruppi partigiani; uno dei soci –Aldo Gaggero- venne coinvolto nelle faide

politiche del fine guerra ed ucciso senza apparente motivo a Campomorone.

Nel salone principale un altro marmo ricorda le riunioni

ivi effettuate dal Comitato Cospirativo per la Liberazione, delle quali

l’ultima fu il 25 apr.1945.

Dopo il 1945,

nell’ambito della san Maurizio tuttora operante, si ricostituì la “conferenza

di san Vincenzo de Paoli” ed il “Circolo ACLI” intitolato a Paolo Reti (la cui attività permise la formazione di una squadra di calcio e di

bocce, ambedue vincitrici di ambiziosi tornei denominati rispettivamente coppa Gaggero

e DelleZotti – e 1° Torneo della Liberazione).

Nel 1954 fu

battezzata la nuova bandiera sociale.

Negli anni 1960

fungeva da assistente ecclesiastico don Masieri; presidente era Enrico Delmonte;

nol 1962 si celebrarono gli 85 di fondazione.

Nel 1966 si aprì

il tesseramento anche alle donne, che oggi rappresentano il 20% circa degli

iscritti (poco meno di 400, di età media di 62 anni) continuando ad intervenire

per aiutare gli emarginati, i soli ed i sofferenti offrendo a prezzi

stralciati una degnissima sede e tanto calore umano.

===civv

24-26: un unico edificio, con

caratteristiche decorazioni sulla facciata di stile liberty; già di proprietà

Mignone, fu progettato da A Petrozzani nel 1910 “nell’angolo prolungamento via

GB. Monti”.

===civv

28-30: anch’esso in unico stabile,

leggiadramente decorato, appare posteriore al precedente, risalendo al 1936

circa.

sopraportone del civ. 24

la fila di palazzi dal 24 al 30

A

livello del civ. 30:

a)

la numerazione continua non seguendo la strada, evidentemente costruita dopo,

ma salendo le scalette: infatti il 32-34 è sopra il muraglione, e da lì la numerazione

prosegue verso levante.

b)

inizia la scalinata “Scalinata G.B.Monti”

(vedi) che ha l’onore di una targa sua - ripristinata

nel 2009 dopo anni di assenza della quale si intravedevano i supporti tra le

pietre del muro.

c)

sotto la scalinata l’ingresso di una galleria

che in profondità si unisce a quella che inizia in via dei Landi, e finiscono

cieche; fu usata come rifugio dai bombardamenti durante l’ultimo conflitto

mondiale e poi chiusa, lasciando utilizzabile solo pochi metri per uso privato

(in concessione?).

d)

nello stesso punto, la strada compie una curva a tornante, affiancando opere di

sostegno della muraglia soprastante, tra le cui arcate hanno fatto ripostigli

e magazzini, presumo privati.

e)

a questo livello, il 24 apr.1979 fu “gambizzato” dalle Brigate Rosse il

direttore dell’Ansaldo, ing. Giuseppe Bonzani (persona molto schiva e riservata, onesta e altruista, che abitava in

via Marabotto ed usava il tragitto per andare e tornare al lavoro all’Ansaldo

ove era dirigente; accettò questa ‘punizione operaia’ col sorriso sulle labbra

neanche dovesse essere lusingato da tanto interesse per lui e sopportando tutto

con rassegnata e religiosa determinazione tanto che agli atti dello Stato non

appare nessuna denuncia e quindi neanche il suo nome tra le vittime degli ‘anni

di piombo’). I colpi alle gambe, lo ridussero in fin di vita per emorragia,

avendo leso l’arteria femorale e fu salvato miracolosamente al Pr.Soccorso).

VERSO LEVANTE===civ.

25: è chiamato “palazzo degli Stura”,

anche se di essi ormai più nessuno vi abita. Alla sua erezione, fu occupato

interamente dalla famiglia “Stura G. & figli” imprenditori e costruttori

edili - nel 1933, con questa titolazione

e con indirizzo in corso D.Alighieri = corso Martinetti, 4/3 (i figli erano tre ingegneri - nessuno edile:

Peppino, ing. civile Sandro ing.idraulico e Secondino ing.trasporti che poi nel 1961 abitarono questa casa

rispettivamente agli interni 4,4,10; ed uno medico: Luigi.

Il

Pagano/61 riporta due altri Stura, ing. pure loro: Virgilio – che nel 1933

abitava in corso D.Alighieri 4/6 e poi - come Pietro che compare nel 1967, a

Genova). Questi costruttori (che nel 1967 avevano uffici in via Cantore 8E.1 e

deposito in via Carpaneto 15r), erano vicini alla Chiesa (e forse alla

D.C. politica); molto operarono nella San Pier d’Arena da ricuperare dopo la

guerra (la chiesa di don Bosco, che io sappia, e altri:vedi civ.27).

Nella zona, c’era un edificio

che ospitava una stamperia ed un oleificio (la “Sirov”: soc. ind.le raffineria olii

vegetali, la cui sede rimase nell’edificio ancora negli anni ‘60 ).

===civ.

27: è degli anni 1957-8, eretto dall’impresa Stura sugli orti delle suore

soprastanti l’istituto di don Daste. Tra lo spiazzo sottostante per le auto (limitato da una ringhiera) e la proprietà delle suore, compare

un corridoio sottolivellato (anch’esso limitato da una ringhiera, lungo come il

posteggio e raggiungibile da scaletta, che era accessibile solo da una porta in

salita Belvedere che però è stata murata; rimane il marmo di base del gradino

di un cancello, che dava adito allo spazio; tutto questo spazio – sino oltre la

soprastante via Tosa, inizialmente era della villa delle suore, poi degli Strura

che l’adoperaroro come giardini propri e sui quali poi costruirono il civ. 27).

===

subito dopo il 27, proseguendo a levante, la strada taglia l’antica crosa di

salita Belvedere; la continuazione a monte della salita - causa il taglio, e

dovendo ricuperare la pendenza - fu sostituita da una scalinata di poche rampe.

Seguono,

sul marciapiede a mare tre distinti cancelli delle “suore Pietrine”: per

l’istituto, per l’orto e giardini e per servizi. Bello è il gruppo di alberi di

canfora (un altro è nel

cortile della Croce d’Oro, unici in città),

che mandano i loro rami sulla strada.

le Pietrine angolo

via Tosa

===civ.

48 dopo via Tosa, il lungo edificio

chiamato “dei ferrovieri”, perché inizialmente costruito per questi lavoratori.

Durante l’ultimo conflitto mondiale, fu raggiunto da due bombe che causarono

tre morti.

Immediatamente

dopo, è il ponte che - essendo anonimo, fa parte di questa strada - (è detto anche “ponte di Quota 40” perché già inserito in diversi

piani regolatori per far continuare questa circonvallazione sino al Campasso); solo nel marzo1976 si arrivò ad iniziare i lavori

che furono conclusi nel maggio 1977: passando sopra corso L.Martinetti, fa

concludere la strada -fino ad allora monca-, in corso Magellano. Lungo circa

64m, largo circa 15 con una carreggiata di 13m, fu costruito in cemento armato.

VERSO PONENTE

===civ. 40: non esiste, avendo progettato - ma mai eretto - un

altro palazzo. Viene riferito che il 42, eretto dalla coop. La Vittoria,

era stato progettato e quindi doveva nascere con due portoni distinti. Ma

circostanze non conosciute hanno fatto cambiare e saltare i programmi.

===

civ. 38: detto “dei Mutilati e dei Combattenti”; alcuni stemmi e

cartigli sulla facciata ne caratterizzano il nome e lo scopo per cui fu eretto

dalla soc. coop. Generale Cantore (vedi foto sotto).

===civ. 36 e 36a: il

primo fu costruito dall’impresa Bagnasco, Florio Pietro (proprietario del

terreno) & Balestrero nel 1931.

la casa Bottaro è visibile (a sinistra, colorato

rosso, il civ. 38

sopra l’edificio civ. 48) di via GB Monti.

Nel

civ. 36 Negli anni 30 all’interno 19 abitava Bottaro Caterina, direttrice di

una rivista “Lavori Femminili” editita dal 1914 al 1975; arricchita di

‘disegni per tutti i lavori donneschi e letture amene’. Assieme all’Eco di donBosco

erano gli unici periodici editi nella nostra città.

Del civ. 36a, due appartamenti

sovrapposti (uniti da scala a chiocciola)

furono comperati da Bottaro Caterina (o Bottero, nata a Carcare e deceduta dopo frattura

del femore per scivolamento a terra) per iniziarvi aiutata da suore

laiche un rifugio assistenza per orfanelle.

Bottaro

Caterina, fondatrice

della

casa famiglia s.Cuore

Nel 1936 avendo acquistato il

palazzotto retrostante la strada, allora numerato 36A-cancello (oggi

localizzabile in via Battaglini), dopo

averlo munito di cappella privata, riscaldamento, dormitorio ed adeguati

servizi vi si trasferì: nel 1950 risulta chiamarsi “casa

famiglia del Sacro Cuore, per Orfane povere

ed abbandonate”.

L’istituzione fu poi regalata

alla Fondazione di religione ‘Cenacolo Domenicano’ (ente morale, con sede a SestriPonente in via Vado, del quale era stato

direttore il sac. Viola Giuseppe milanese del 1807); questa

congregazione a sua volta cedette l’immobile nel 1966-7 alla soc. san Tomaso d’Acquino

di Sestri che rimase proprietaria per uno o due anni finché lo rivendette

all’impresa Salus, che costruì via Battaglini.

Sulla via GBMonti, tra il civ. 36

e 38 esiste ancora il cancello d’ingresso -seguito da una scalinata privata

che portava alla “casa famiglia del Sacro Cuore”- orfanatrofio femminile ; ove

si stampava pure un periodico intitolato “Lavori

Femminili”(nel 1950 aveva direttrice Rina Bottaro; aveva pagine con dei

ricalchi da –col ferro da stiro- riportare su tela e ricamarli).

Questa proprietà confinava a

nord con quella Boccalatte – che arrivava sino alla salita Belvedere a fianco

della palazzina omonima, e ad est con

quella di Antonio Bagnasco.

All’incrocio

con via Battaglini, la strada trapassa in via dei Landi. La palazzina posta

sopra il muraglione e di pertinenza di via Mignone, però in precedenza delle

nuove strade, era il civico 30a di via GB Monti.

DEDICATA

Ebbe numerosi fratelli, dei quali si

sa solo di uno divenuto sarto; uno capitano marittimo, e due ricamatrici.

A 17 anni entrò all’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, nella sezione

disegno, e subito si distinse quale migliore allievo del corso; però essendo di

spirito indomito e di carattere irrequieto ed eccitabile, forse sentendosi

frenato dalla locale prevalente ed indiscussa cultura classica, o incompreso,

preferì trasferirsi a Bologna (del cui soggiorno mancano totalmente tracce e documenti); da qui a Roma, attratto da un’idea di maggiore

libertà espressiva e dal gusto preromantico di Camuccini, e dalla compagnia di

amici (tra cui i

pittori Francesco Baratta e Giovanni Fontana, l’architetto Nicolò Laverneda e

lo scultore Giuseppe Gaggini, tutti inviati colà dall’Accademia genovese: alla caduta dell’impero francese ,

la Ligustica nel 1815 stanziò una somma -promossa dal nobile Marcello Luigi

Durazzo- utile per inviare il migliore alunno per ogni specialità, a studiare e

perfezionarsi a Firenze o Roma); iniziò

a produrre qualche opera, andata oggi dispersa (un “Sansone”); vinse il primo premio per l’anatomia nel 1818;

finché nel 1820 in venti giorni eseguì un “san Gerolamo in atto di

penitenza”, per partecipare ad un concorso di

pittura -indetto dall’Accademia romana di san Luca-: la cronaca ricorda che il

direttore, addirittura Antonio Canova, gli cinse solennemente il capo con una

corona d’alloro (come

era allora in uso per testimoniare il massimo dell’onore), decretando così un trionfo per il giovane e per

l’opera (posta nella

chiesa di san Luca, viene considerata un capolavoro: rappresenta il santo, in

grandezza naturale, in atto di umile penitenza; l’Alizeri ricorda che Vincenzo Camuccini

-valente pittore che già faceva scuola ed da cui il Monti aveva iniziato a fare

il discepolo - lo declamò affettuosamente ma sinceramente “mio maestro”. In

effetti il tratto pittorico appare potente e sicuro, quale fosse stata opera di

un esperto e già declamato pittore).

Intensa divenne la richiesta della sua opera, specie come ritrattista,

divenendo valentissimo, uno dei più significativi del suo tempo, sapendo

cogliere i maggiori risultati di freschezza dell’immagine, rispetto i

cosiddetti tradizionalisti (dipendenti da una cultura accademica più rigida e rallentata in un

periodo in cui il linguaggio pittorico era evidente movimento innovativo). La sua opera si colloca in posizione di spicco del

primo romanticismo genovese.

Non specificatamente attivo nel ramo, però produsse anche affreschi, di cui è

tipico un autoritratto conservato nel Museo dell’Accademia Ligustica e nel

quale viene colto un “progressivo superamento della nettezza disegnativa

accademica, in nome di un uso più nettamente costruttivo del colore”. Sborgi

precisa “personalità più significativa – e tenderemmo a dire unica –

nell’ambito dell’adesione al romanticismo emozionale… formatosi all’Accademia e

morto giovanissimo a Roma dove sembra che seguisse anch’egli gli insegnamenti

del Camuccini”.

Morì appena ventiseienne, il 12 dic.1823 a Roma, dopo giorni di atroci spasmi

e dolori cerebrali (la

morte prematura, e la fama raggiunta rapida a livelli così eclatanti, indussero

a pensare ad un avvelenamento -anche per gelosia professionale; ancora usava

allora, con pochi scrupoli, anche se la diceria proseguiva dicendo che

l’avvelenatore sarebbe morto a sua volta il giorno dopo, precipitando in un

burrone-; la maldicenza mai fu provata, e non appare probabile: rimane quindi

la malattia infettiva -come una otite o meningite- il movente più logico a

giustificare il luttuoso episodio).

Lasciò non molte opere; qualcuna anche negli USA; in Italia persistono solo

alcune tele nelle case private e nelle chiese romane. Alla Ligustica abbiamo

quattro dipinti: due di essi, un “ritratto della sorella Anna” (olio su tela di 46,5x56,2); ed un “autoritratto con colletto

bianco”( olio su tela di

47,5x31, ambedue donati dalla sorella Giulia il 4 lug.1877, anteriori alla sua

partenza) “rappresentano una

significativa, ma non particolarmente emergente, interpretazione in chiave latamente

romantica della ritrattistica tardo-neoclassica”. Gli altri due, la “testa

di vecchio barbuto” (olio su tela, di cm 47x35), ed un “autoritratto” (olio su

parte tela e parte cartone, ambedue del periodo romano ed ambedue provenienti all’Accademia da un legato del 1857, del marchese

mons. Stefano Rossi) “mostrano una

modernità di concezione che è indubbiamente difficile a riscontrarsi in quegli

anni non solo nella cultura romantica genovese, ma anche in quella italiana,

tanto da porre, paradossalmente, alcuni dubbi sulla paternità del dipinto”

E’ opportuno distinguere il Nostro, spesso confuso con un

omonimo pittore genovese nato nel 1610 e morto di peste nel 1657. Quest’ultimo,

lodato da G.Reni; citato dall’Alizeri, in enciclopedie e nel “dizionario

biografico dei genovesi”; fu allievo di Luciano Borzone e condiscepolo del

coetaneo Mainero; incisore in rame sul libro (1644) ‘L’Ateone’ di GB DiNegro.

BIBLIOGRAFIA

-Alizeri

F.-Notizie dei Professori di disegno in Li –vol.I- pag. 130

-Alizeri

F.-Guida artistica per la città di Genova.-Sembolino.1875-

-Archivio

Storico Comunale

-Archivio

Storico Comunale - Toponomastica, scheda 2949

-A.

non conosciuto-Manoscritto chiesa san Gaetano-don Bosco-pag.512

-A.

non conosciuto-dattiloscritto relazione storica della soc.s.Maurizio

-AA.VV.-Mutualismo

e solidarietà-Reg.Liguria.2001-pag.155

-AA.VV.-il

Museo dell’A. Ligustica di B.Arti-CARIGE-1983-.65.262

-AA.VV.-Annuario-guida

archidioicesi-ed.1994.422--ed.2002-pag369.459

-AA.VV.-annuario

generale d’Italia-Pozzo.1953-pag.1124

-AA.VV.-La

pittura a Genova ed in Liguria-Sagep.1987-pag.418-9.421autor

-AA.VV.-Le

ville del genovesato-Valenti.1976-pag. 84

-Banfo

C.-Storia delle soc.Op.Cattoliche-L’Operaio Ligure-mens. 3/59 p.3

-Beringheli

G-Dizionario degli artisti liguri-DeFerrari 2001-pag. 35

-Biavati.Marasco.Rizzo-Il

segno in trappola-Marietti-pag.148

-DeLandolina

GC.-Sampierdarena-Rinascenza.1922-pag.49

-Dellepiane

A.-Enciclopedia dei liguri illustri-ERGA-vol.2-

-Dellepiane

A.-I maestri della pittura ligure-Tolozzi.1971-patg.201

-Doria

G.-Investim e sviluppo econom. a Ge.-vol.II-Giuffré.1973.pag.768

-D

’Oria S.-Sampierdarena San Teodoro-DeFerrari.2001-pag.53

-Durante

A.-don Nicolò Daste-DonDaste.1964-pag.84.86

-Enciclopedia

Sonzogno

-FaldiEF.-Spirito

eletto sotto ruvida corteccia-DonDaste.1975-

-Galotti

F.-Pittura e scultura oggi-Artisti Riuniti.1970-pag.80

-Gazzettino

Sampierdarenese: 1/73.9 + 8/73.5 + 4/76.7 + 5/77.3 + 6/77.2.7 +

7/77.4 + 1/81.11 + 9/82.16 + 10/02.12 + 04/04.6 +

-Genova

-Rivista municipale : 1/39.28autoritratto e 2 quadri +

4/39.1 + 5/67.48

-Gente

di Li.Almanacco.103

-Il

Cittadino, quotidiano. 07.10.1997-pag.9

-Il

Secolo XIX.: 9 lug.1998 + 5.2.02 + .4.04 +

-Lamponi

M.- Sampierdarena – Libro Più.2002- pag.189

-Maira

Niri M.-La tipografia a Genova...-Olschki.1998-pag.280.XXX.

-Medulla

M.-Sampierdarena-DeFerrari 2007-pag. 22

-Millefiore.Sborgi-Un’idea

di città-CentroCivico SPdA.1986-pag.141

-Miscio

A-La seconda Valdocco- Elledici.2002- pag. 378 vol.II

-Morabito

L.-Il mutuo soccorso- ist.Mazziniano.1999- pag. 432

-Novella

P.-Le strade di Genova-Manoscritto B.Berio.1900-30-pag. 17

-Operaio

Ligure- FOCL- marzo 1959. settembre 1959. luglio 1962.

-Pagano/33-pag.

598.856.1179--/40-pag.347--/50- pag.202.234--/61-pag.247

-Pastorino

P.-Viaggio sentimentale nella GGenova-Tolozzi2007-pag.83

-Pastorino&Vigliero-Dizionario

delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-p.1250autor

-Poleggi

E. &C-Atlante di Genova-Marsilio.1995.tav. 22.34

-Sborgi

F.-1770-1860 pittura neoclass. romantica in Li-mostra.1975-p.108

-Sborgi

F.-in “Studi di storia delle arti”-Sagep.2003-pag.183

-Sborgi

F.-pittura e cultura artistica nell’Acc.Lig-Quaderni Ist.St.Arte-n°7

-Società

S.Maurizio - relazione storica.1977-

-Stradario

del Comune di Genova- edizione 1953-pag. 119

-Tuvo

T.-SPd’A come eravamo-Mondani.1983-pag.34

-Tuvo&Campagnoli-Storia

di Sampierdarena-D’Amore.1975-pag.109fot.203

-

non

citato su Enciclop. Motta + Novella non lo include tra i “figli” +

da

cercare:

ed.1991-II-pag. 925=Beccaro

R.-GBMonti- in La pittura in Italia, l’800- a cura di ECastelnuovo

da MVinzoni,1757.

da MVinzoni,1757.

--foto similare alla precedente,

viaggiata nel 1905, ma errata perché indica“via S.Giovanni Battista a Monte”

che non è mai esistita.

--foto similare alla precedente,

viaggiata nel 1905, ma errata perché indica“via S.Giovanni Battista a Monte”

che non è mai esistita.