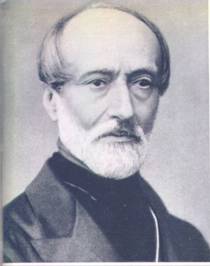

MAZZINI Via

Mazzini

Il 26 apr.1946 la Giunta

Comunale decise l’ultimo cambiamento di titolazione della strada, dedicandola a

Bruno Ghiglione.

Non esiste più a

Sampierdarena, una strada dedicata al grande Maestro determinante della unità

e libertà nazionale; e proprio qui dove ebbe i proseliti più umili ma nel

contempo più tenaci e caparbi: Genova fu la città natale, San Pier d’Arena con

l’Universale, fu la culla delle sue idee.

La strada, gli fu dedicata,

senza aggiungere il nome, agli inizi del secolo 1900 ,nel centro storico

cittadino, tra via della Cella e piazza

Modena.

Nel 1901, l’impresa

Barabino,Calvi,Rebora, vi pose la targa in marmo.

In quegli anni il civ. 1, 2, era di eredi Raffetto e C ; 3a, di Merello

Giuseppe ; 4, di ved. Parodi e sorelle; 4a di Nasturzio Silvestro ; 5, di

Casanova Luigi e C .

Dal Pagano 1902 si

rilevano queste attività commerciali: civ. 1 negozio calzature di Aghina Francesco, presente sui

Pagano fino al 1908;---e angolo v.della Cella farmacia Raffetto Angelo;--- 4

negozio calzature di Michelini Luigi;---4-1 ottonaio Casanova Giorgio,

ancor attivo nel 1912;---5 s.lle Tubino con negozio di moda, presente

fino al 1925¨;---

Nel Pagano 1908 (ancora

nel 1911* e 1912°) si descrive esistervi queste imprese: al 2-9 l’armaiolo

Roncallo Attilio con telef 998;—al 12 negozio di frutta secca, agrumi e

verdure di Casale Davide e C, segnalato fino al 1925.

Nel 1910 era “tra via

Cella e piazza Teatro Modena” con civici neri fino al 10 ed al 5.

Nel 1911-12 oltre

quello già segnalato nel 1908: civ. 2 la levatrice Caorsi Carmela;- civ.4 la

levatrice Boccardo Cater.;- al 13r il fornaio Galliano Antonio;

l’ombrellaio Prini Francesco (egli nel 1925¨ è nell’angolo tra via VEman. e via

della Cella).

Al

civ. 3 una cartolina reclamizza un “Albergo Ristorante della Posta Vecchia” in

via Mazzini, n.3 d’angolo rimpetto al Teatro Modena, di Montaldo Pietro

Pasquale

DeLandolina/1922 scrive che il mercato era

intestato a lui.

Nel

Pagano 1925: al civ. 1 compare Morais Aldo con forniture industriali;-- all’1-3

la levatrice Castello Iole;--

All’unificazione del 1926,

ben nove centri si contesero il diritto del titolo che, ovviamente, rimase al

primo (Centro (la galleria ed il piazzale; ed

ora in più il ‘vico alla casa di-‘), Borzoli, Cornigliano, Nervi,Pegli,

Rivarolo, SPd’Arena (di 3.a categoria), Sestri, Voltri).

Ma nel 1933 ancora

esisteva come tale, con civici neri fino al 12 ed al 5. Nel Pagano di quell’anno

appare aprirsi sulla strada solo il negozio di tessuti dei f.lli Conte fu

Lazzaro al civ. 10-2.

Nell’agosto 1935 una

delibera firmata dal podestà decideva chiamarla ‘via dei Triari’, in

ottemperanza alla eliminazione dei doppioni nella Grande Genova.

usanze e necessità diverse, sempre però soggette a

servitù e sottomissione, a tanta confusione ed assai poca dignità.

Si abbisognava di una voce che

risvegliasse la popolazione dal sopore (volutamente ubriacata dagli equilibri

necessari a tante potenze europee per conservare il proprio potere). Si

ridestasse così il valore morale e spirituale della Patria unita, fornisse

l’ideale per cui combattere, ed a cui sacrificare volontariamente, non ultimo

né estremo, la vita stessa

Col motto ‘Dio e Popolo’, la

traccia sembrava precisa, ma in realtà era, specie dentro lui, grandemente

contorta e di difficile spiegazione. Lui non era ateo, ma neppure cattolico (non apparteneva alla massoneria, ma neanche favoriva

‘i preti’ perché li sentiva contrari a lui ed a sua madre convinta giansenista).

Quindi Dio non era un punto fermo, ma un messaggio indirizzato alla

massa del popolo che sapeva religioso al punto che senza quello spirito non

avrebbe potuto neanche iniziare; dovette assecondarsi accettando che potevano e

dovevano convivere una religiosità individuale inserita nella religiosità dei

regnanti (i quali ultimi intimamente sperava

decadessero, per arrivare all’apice del desiderato: la laicità dello stato

repubblicano, ma che pur di raggiungere lo scopo unitario disprezzava essere

intransigente). Popolo. Non era come i politici di oggi che si

riempiono la bocca con questa parola, ed appena al governo se ne dimenticano

preferendo assecondare le necessità del partito. L’evoluzione dei primi

infruttuosi e sanguinosi tentativi di insurrezione armata l’avevano avvertito

che senza il consenso della popolazione l’unificazione non era concepibile; e

non ci volle molto a capire altresì che purtroppo le prospettive migliori

l’avevano i Savoia, e non i ’trecento giovani e forti’, entusiasti ed ardenti,

ma pochi senza il popolo.

Altre parole fondamentali

furono: Dovere, e Patria. Non occorre spiegare.

I tempi divennero maturi con lui. La persona giusta nel

momento giusto.

Come in una orchestra, lui

compositore delle note e direttore d’orchestra, eccolo a dirigere quattro

suonatori autonomi ma finalmente convergenti: le nazioni europee indifferenti o

“distratte”, comunque poco partecipi (il Papato

che coinvolse i francesi; l’Austria contro; i Borboni contro ma prossimi ad

essere travolti dall’evoluzione dei tempi e costumi; L’Inghilterra favorevole

ma solo per equilibrare la Francia; la Francia favorevole sia per l’idea repubblicana,

sia per contrastare i vicini oltremanica); l’esistenza di un primoattore

spregiudicato, pratico e spericolato come Garibaldi; il Cavour che

ambiziosamente era favorevole (dopo la Crimea,

continuava a lavorare sotto-sotto, con quella sua caratteristica piemontese

di “tenere i fili ma non farsi vedere; non apparire direttamente o comunque

mai smodatamente tutto assieme ma solo un po' alla volta”; infine il popolo che non tutto era pronto, ma la cui

parte vivace, giovane ed attiva era anelante di agire.

Sua assoluta fu la capacità di far convivere nell’ideale italiano, un dio con

ideale laico, ed una repubblica con un regno: se l’ideologo era repubblicano,

a realizzare l’idea dell’unione sarebbe stato un re, che ovviamente avrebbe

creato un regno e non una repubblica; problema non da poco perché se mal

giocato poteva frustrare la semenza dei numerosi volontari, in genere

repubblicani ma i cui tentativi isolati erano andati tutti a concludersi

negativamente, incapaci di risvegliare il popolo dal torpore dell’abitudine;

quindi, sempre sotto-sotto, doveva collaborare materialmente alla lotta

fornendo aiuti a quei giovani che agli occhi del popolino erano piuttosto dei

“diavoli” , guidati da un “rivoluzionario e senza Dio”, però in pratica indispensabili

perché affiancati alle truppe regolari seppero essere decisivi in tutte le

battaglie e nella annessione di tutti gli stati fino al sud (escluso la

Repubblica Ligure che era stata annessa senza plebiscito).

La nostra regione è sempre stata e più di ogni altra

regione italiana, ininterrottamente per quasi mille anni, governata unicamente

con una cultura basata sul concetto repubblicano indipendente. E negli anni di

vita del Mazzini, nella nostra città di San Pier d’Arena, fu la società Universale

a sottolineare con incisiva presenza, anche nel lungo periodo del regno

sabaudo, l’essere qui il perno repubblicano. I cittadini sampierdarenesi furono

sempre una spina nel fianco della polizia, regia e fascista; in tutte le

manifestazioni popolari, è stata tra le prime a accorrere e partecipare

laddove si ventilava l’idea mazziniana della Patria una e della libera

democrazia.

Poco raccontata e giudicata marginale è stata la sua vita

affettiva: più d’una sono emerse dalle lettere scritte, fra esse più legato

sentimentalmente fu con Giuditta Sidoli (amore

rivelato dal carteggio; lei nata nel 1814 da un barone napoletano, fu da

giovanissima una figura anticonformista e rivoluzionaria: sposa 16enne con un

carbonaro, ebbe 4 figli e rimase vedova nel 1828. Esiliata, esule si ritrovò

sola, tra gli esuli a Marsiglia ove conobbe il 25enne Mazzini: non bella ma

vivace, colta, solida di carattere e di fisico, anticattolica e calda di furore

patrio, con forte concetto della virtù e del dovere ma anche espressiva e

femminile; tra loro nacque dapprima una intesa di comune idealità, fino a

divenire amore ardente ed intimo ma –per i seguaci- purtroppo anche distraente

dall’impegno politico), si separarono nel luglio 1833, quando Mazzini

scrisse “ho dato congedo a tutte le gioie, a tutti i conforti della vita, e

per sempre...non mi è rimasto che il nudo dovere”.

Nel 1838 fu tra i primi ad usare la parola

‘socialismo’, per indicare umanità, missione o progresso continuo.

Morì a Pisa il 10 marzo 1872, per broncopolmonite,

ospitato in casa di Pellegrino Rosselli in via della Maddalena col falso nome

di Giorgio Brown.

Le spoglie, vestite con

tradizionali abiti neri, fu esposta a folto pubblico sino al giorno 13. Il 17,

in treno e con immensa partecipazione popolare ad ogni stazione, furono

trasferite a Genova e poste in una camera ardente. I leader nazionali

repubblicani dopo scontri di pareri diversi anche all’interno del movimento,

decisero (Bertani su tutti, non esistendo ancora

l’inceneritore che verrà costruito nella prima decade del 1900 ) di

imbalsamare la salma (anche contro l’eventuale

volontà del defunto o dei parenti; l’incarico fu affidato a Paolo Gorini,

inventore di una tecnica diversa da quella classica egizia, chiamtata ‘di pietrificazione’

(l’autore preferiva la parola ‘legnificazione’, consistente nella sostituzione

dei liquidi organici con sali minerali che si induriscono. L’operazione durò

parecchi mesi, da primaver sino all’autunno, vigilata da alcuni garibaldini

tra i quali G.C.Abba e Bertani. Ma il suo operato, intervenuto forse un po’

troppo in ritardo, dopo lunga e laboriosa elaborazione, si concluse in modo

imperfetto, incapace di garantire la conservazione perenne; cosicché fu

impossibile lasciare esposta la salma in forma continua come era nelle

intenzioni originarie. Una ricognizione della salma, effettuata il 19 giugno

1946, descrive il fallimento dell’esperimento di Gorini). Fu esposta

alla cittadinanza anche poche settimane dopo il referendum del 23 giugno 1946,

quando l’Italia –a tardivo ma solenne riconoscimento del valore delle sue

idee-, scelse di essere una repubblica.

La tomba, ubicata nel

boschetto irregolare di Staglieno, fu inaugurata il 10 marzo 1874, nel secondo

anniversario della morte. L’architetto Gaetano

Vittorio Grassi, era allora uno conosciuto artista locale di ferma fede

repubblicana e che per vivere faceva il correttore di bozze. Ideò allo scopo il

severo mausoleo neoclassico con due colonne doriche che sorreggono un

architrave recante in grosse lettere il nome Giuseppe Mazzini; che però non

poté completamente finire per motivi geologici (fortunatamente, a mio parere,

perché secondo il progetto doveva essere coperta da enormi massi a sottolineare

una ‘pesante monumentalità’ che sarebbe stata eccessiva).

Il sarcofago è coperto dalle stesse bandiere che lo accompagnarono

nell’ultimo viaggio da Pisa

A San Pier d’Arena a lui è

stato dedicato uno dei due edifici che fiancheggiano villa Scassi, e che

ospitano le scuole elementari. DeLandolina/1922 scrive che anche il Mercato, in

quell’anno era a lui intitolato.

Essendo ancor oggi vitali le sue idee, la persona

resta immortale. Per l’esattezza, recenti pensatori giudicano tutte le

risoluzioni da lui proposte irrimediabilmente superate in pratica (non più la concezione religiosa dell’impegno civile e

politico; non più una critica ai diritti del singolo individuo; non la

sacralità della patria né condanna del federalismo; non più il concetto che

l’arte debba essere al servizio del bene). Ma dopo le svariate esperienze

di oltre un secolo e mezzo, sia il concetto di famiglia (attraverso diversi e svariati sistemi di istituti di acculturamento);

di patria (l’Europa), di economia (fallimento collettivismo ed incapacità del capitalismo

ad equa distribuzione delle ricchezze); di individualità (oggi esasperata con la privacy, ma problema irrisolto

quando sconfina con l’anarchia degli interessi e delle idee) mantengono

– seppur cambiati nell’impostazione - validi i ‘titoli’ della sua filosofia.

BIBLIOGRAFIA

-Archivio Storico Comunale

-Archivio Storico Comunale Toponomastica - scheda 2718

-AA.VV.-Contributo di SPd’A alla Resistenza-PCGG.1997-pag.36

-Berengo G.G.-Nessi G.P.-Staglieno-Tormena.2002-pag. 121

-BuonoRaffo E.-personaggi genovesi nella storia-LionsClub2006-p.63

-DeLandolina GC.-Sampierdarena-Rinascenza.1922-pag. 47.48

-Genova, rivista del Comune-Il popolo con Mazzini 1872-1972-

-Il Secolo XIX del 08.09.04

-Mannucci FL-aneddoti di vita letteraria e politica genov.-Liguria.1967-p.69

-Novella P.-Strade di Ge.-Manoscritto bibl.Berio.1900-pag.18

-Pagano/1908 –pag. 873-9---Pagano/1933 –pag.247.1690-7

-Pescio A.I nomi delle strade di Genova-Forni.1986-pag.224

-Repetto S.-pionieri della cremazione...-Microstori

2010-IV-pag.146

-Salucci A.-Amori mazziniani-Vallecchi.1928- pag. 9