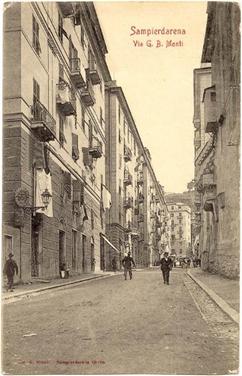

MONASTERO via del

Monastero

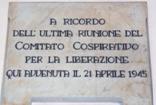

TARGA: via – del – Monastero – già via Arnaldo da Brescia

S.Pier

d’Arena – via – del – Monastero

sulla

facciata del Teatro

angolo con

piazza Modena

angolo con

la piazza omonima

QUARTIERE

MEDIEVALE: Mercato – Castello

da MVinzoni 1757. al centro, la villa del Monastero

da MVinzoni 1757. al centro, la villa del Monastero

N° IMMATRICOLAZIONE:

2808 CATEGORIA: 2

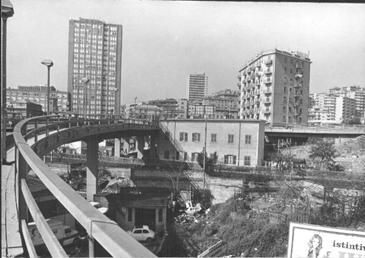

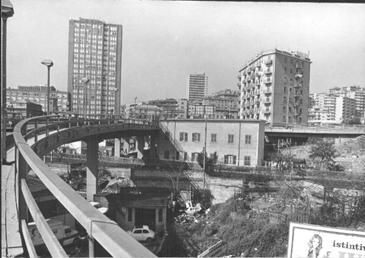

dal Pagano 1967-8

dal Pagano 1967-8

CODICE INFORMATICO DELLA STRADA – n °: 39600

UNITÀ URBANISTICA: 26

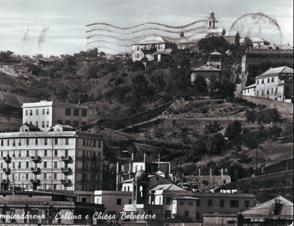

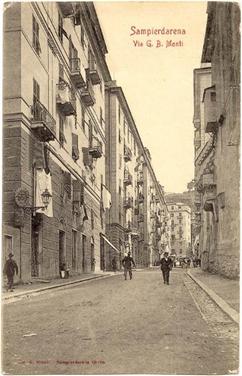

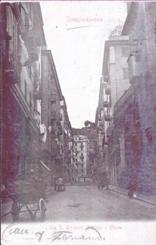

- SAMPIERDARENA

da google Earth, 2007. In giallo il

teatro Modena

da google Earth, 2007. In giallo il

teatro Modena

CAP: 16149

PARROCCHIA:

s.Maria della Cella

STRUTTURA:

carrabile comunale, a senso unico viario dal cancello (che una volta apriva al

mercato comunale) e da piazza del Monastero, a piazza G.Modena, lunga

m.82,65, e larga 4,7, con due marciapiedi larghi un metro e mezzo. I numeri

civici, sino al 5, sono distribuiti inversamente al senso di marcia dei

veicoli.

CIVICI

2007=

NERI: da 1 a 5 (compreso 1A)

ROSSI: da 1r

a 27r; da 2r a 12r

===civ.1

È posto nel cosiddetto ‘palazzo Balbi’ descritto in pza V.Veneto

Era

nel 1933 quando compare già esistere la tipografia

Gazzo Cristoforo al civ 1 (sul Pagano/33 viene erroneamente detta in ‘piazza A.da

Brescia’; Lamponi scrive vi fosse un ‘Atelier musicale’ che sullo stesso

annuario compare ma nella vicina via

Vittorio Emanuele). In questi stessi

anni, viene descritta essere stata esistente una piastra metallica posta a

terra vicino al portone, attestante che quella zona era ancora proprietà

Centurione.

Il

Pagano/40 segnala la tipografia Gazzo al civ. 1/1; e di civv. rossi 1r cinghie;

4r tabaccheria; 9r bar

STORIA: dalle

prime carte, appare che la villa era in comunicazione con la via centrale,

tramite un viottolo a levante della villa stessa; l’identica posizione di

transito verso l’interno, doveva averlo quindi anche quando nel posto c’era

prima il monastero, intermedia tra il quartiere del Mercato e quello del

Canto, in una posizione per secoli considerata quella centrale del borgo: in

pratica è antichissima. E’ quindi logico che sino alla fine del 1800 si

chiamasse Via Centurione. Agli inizi

dell’anno 1800 le fu dato il nome di via Arnaldo da Brescia: agli inizi dell’anno 1900 vi si apriva l’abitazione

del custode del teatro; e con tale nome , di 3.a categoria.

Nel 1940 circa, le fu definitivamente confermato il nome attuale .

DEDICATA alla

villa che la affianca ( vedi “piazza del Monastero”).

BIBLIOGRAFIA

-Archivio

Storico Comunale

-AA.VV.-guida

annuario archidiocesi- anno/94-pag.420 /02-pag.457

-Guida

Sagep 80.2

-Lamponi M- Sampierdarena- LibroPiù.2002- pag. 70

-Novella P.-Guida di Genova-Manoscritto 1930- pag. 16

-Pagano/1940-pag.341

-Poleggi E. &C-Atlante di Genova-Marsilio.1995-tav.

34

-Ragazzi F.-Teatri storici in Liguria-Sagep.1991-pag. 82

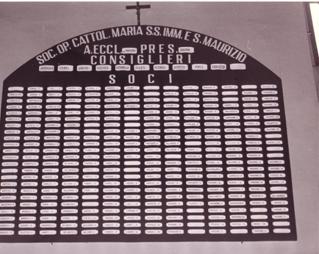

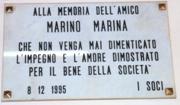

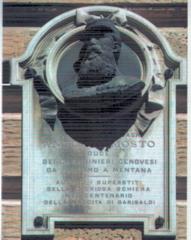

MONTANO piazza Nicolò Montano

TARGA:

piazza

– Nicolò Montano – amministratore mecenate – 1825-1882

angolo con via P. Reti

muragline strada verso la

stazione ferroviaria

portici d’angolocon via

A.Cantore

portici terrazzo davanti a

Salvemini

QUARTIERE MEDIEVALE:

Mercato

da MVinzoni, 1757. In rosso villa Centurione;

celeste, crosa dei Buoi.

da MVinzoni, 1757. In rosso villa Centurione;

celeste, crosa dei Buoi.

N° IMMATRICOLAZIONE:

2809 CATEGORIA: 1

da Pagano 1961

da Pagano 1961

CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 39940

UNITÀ URBANISTICA: 26

- SAMPIERDARENA

da Google Earth 2007. In celeste,

via PReti; giallo, via ACantore; viola, via GBuranello; rosso, la stazione

ferroviaria.

da Google Earth 2007. In celeste,

via PReti; giallo, via ACantore; viola, via GBuranello; rosso, la stazione

ferroviaria.

CAP: 16151

PARROCCHIA: (2 e 4)=

s.G.Bosco--- (rimanente)=s.Maria della Cella

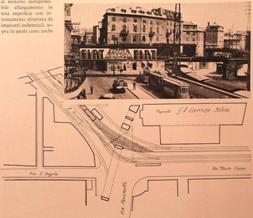

STRUTTURA: al

centro di un trivio, come in una Y il traffico proviene da via A.Cantore,

piazza Vittorio Veneto e via P.Reti.

La

facciata a levante ha dapprima la piazza Settembrini, il palazzo detto delle

poste ed un altro edificio porticato; il tutto ospita due banche, un bar e da

molti anni una lunga bancarella di libri (nuovi ed usati).

Il

lato a ponente è interamente occupato dal muraglione della ferrovia e stazione.

A nord, la villa è affiancata ad alcune costruzioni delle quali, quella a

levante (a piano terra occupata da Salvemini) ed a ponente da due palazzi, uno

porticato come la villa ed uno senza (quest’ultimo con la caratteristica palma

davanti). Nel centro un residuato degli antichi giardini. Tutto descritto dopo.

anni 1910-20 anni 1920-30 anni

60-70

anni apr./e1936 foto Pasteris anni 50-60

anni 70-80

anni 1910-20 anni 20-30

anni 70-80

STORIA della piazza:

Agli inizi dell’anno 1500, l’erezione della villa comportò l’acquisto

del terreno da parte di Cristoforo Centurione, costituito da una lunga striscia

di terra che dalla casa arrivava sino al mare: dalla loggia, i signori

allargavano la vista sino alla spiaggia, e dalla torretta potevano tenere in controllo

sia il largo del mare che le uniche strade importanti: la via

sant’Antonio proveniente dalla Lanterna (essa poi, scorrendo dietro la villa si collegava e

prolungava con via san Cristoforo (v.A.Scaniglia ma protratta fino al

ponte) e via san Martino (v.C.Rolando); il cancello della villa si apriva nella cosiddetta ‘crosa dei Buoi’ che dal fianco a levante arrivava

alla marina e che in quell’epoca era poco meno di una carrettabile usata dai

contadini della Fiumara per portare le merci al mercato del borgo o a Genova).

Dal 1850, con la ferrovia dapprima che tranciò brutalmente a metà la proprietà ed avvolse la

villa col manufatto a ponte, il muraglione della stazione e la via Vittorio Emanuele; con l’allargamento del tratto terminale della ‘crosa dei Buoi’ (neobattezzata via Nino Bixio (vedi ad essa), che dal Canto arrivava sino al lato

a levante della villa), e con le

costruzioni abitative erette intorno, la proprietà si ritrovò

progressivamente imprigionata, preannunciando i limiti della futura piazza. Essa

acquisì le caratteristiche di una piazza negli anni a cavallo tra 1800 e

1900, via via tagliando ed assottigliando i giardini antistanti e proprietà

della villa Centurione-Carpaneto. Si descrive che l’intero parco aveva oltre

500 piante d’alto fusto, in gran parte di origine esotica.

Progressivamente così il giardino privato, distratto anche del prato a giardino con fontana acquisito

dal Comune cittadino ed adibito ad uso pubblico (piazza Settembrini) è divenuto sempre più stretto: a

fine ottocento seppur ancora ricco di alberi, appare nelle fotografie

delimitato da due vie principali (la via Vittorio

Emanuele (poi Milite

Ignoto) proveniente dalla piazza Vittorio Veneto ed estesa

lungo il muraglione della ferrovia con la linea del tram, e la via N.Bixio (ex crosa dei Buoi) a levante nel cui retro a levante

era la zona detta ‘le stalle’ per l’ampio spazio dedicato a questa necessità di

trasporto) e racchiuso a triangolo da un

muretto con cancellata , comprendente una casupola ed un torrione.

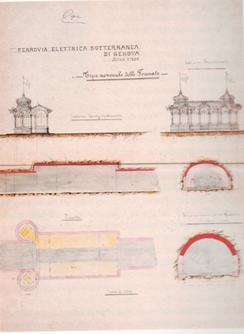

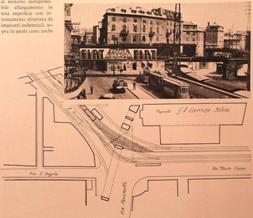

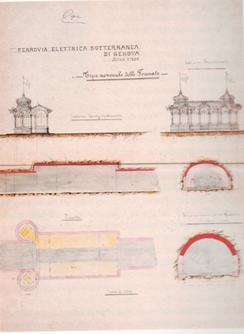

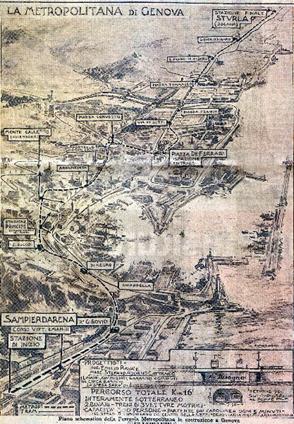

Del 1907 un primo progetto (numerose tavole e relazione esecutiva di metropolitana, allora chiamato “ ferrovia

economica a trazione elettrica

Sotterranea

di Genova” - progettata

da C.Pfaltz,

ingegniere svizzero direttore dell’AEG di Genova quando divenne proprietaria

delle funicolari ed altre attività connesse all’uso della corrente elettrica. Mentre SPdA si propose favorevole alla realizzazione del progetto, non

lo fu Genova, preoccupata per i venti di guerra (il percorso era previsto per

9.140m da percorrere a 30Km/h in galleria e 10 fuori esse; un treno ogni 5’,

con vetture capaci di 40 persone cadauna; gazebi a padiglione alle fermate, in

stile post liberty, facilmente riconoscibili per uniformità. Nel 1912 il

progetto fu allungato sino a Nervi.

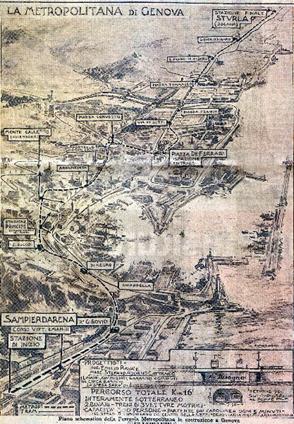

Nel 1911 un altro progetto non realizzato dell’ing Stefano Cattaneo Adorno,

con Emilio Rava, vedeva l’origine della

metropolitana (interamente ‘sotto il suolo stradale, a due binari, dalla nuova

piazza cui doveva far capo la grande arteria prevista (via A.Cantore), per

villa Scassi, sino a san Benigno ove sovrapassando il quadrivio delle

ferrovie, attraversava anch’essa in galleria il diaframma roccioso del colle’).

Forse ne fu fatto un secondo, nel 1924 (vedi via Milite Ignoto) nel quale

–forse constatando la difficoltà di procedere sotto terra, era prevista la

linea in superficie-.

Nel

gennaio 1924 sul settimanale “L’illustrazione del Popolo” (anno IV, n.3, pag. 7 - supplemento

al quotidiano torinese “La Gazzetta del Popolo”) comparve un servizio annunciante che entro sei anni

sarebbe stata realizzata (in quanto approvata e finanziata) una metropolitana con spesa di 120milioni, su progetto

degli stessi Stefano Cattaneo Adorno ed Emilio Rava. Sotterranea, sotto il livello del mare,

lunga 16 km., con varie stazioni Il primo tronco: SPdArena-DeFerrari pronto

entro il 1927, al’epoca della notizia era già stato iniziato. A posteriori

qualcuno ha sollevato il sospetto che non fu realizzata per i reperti

sottostanti; e che comunque, vigendo il fascismo, le notizie negative venivano

censurate.

Nel 1933, ancora la piazza non esisteva come entità a sé, ma lo spazio

era ormai ben delimitato. Negli anni immediatamente a seguire, abbattuti i muri

dell’ala laterale e la torretta, aperta via A.Cantore davanti alla villa a cui

fu aggiunto il porticato, il giardino rimase sempre più avulso dalla villa

stessa; e continuando a rosicchiargli spazi ad uso stradale siamo arrivati a

farlo diventare infine una banale aiola. Rimangono pochi ceppi di magnolie e la

palma (che troneggia

ancora sparuta davanti al civ. 2a, e che dalle foto già appare inserita ai

primi del 1900: ed è quindi pressoché centenaria).

Negli anni 1950, da una foto si legge che nella parte a levante della

piazza, dopo il palazzo semicircolare con i portici, esisteva una casetta con,

nell’angolo, la targa (Canepa scrive che c’era scritto ‘piazza Stazione – poi

piazza Montano’), a tre piani che sarà demolita negli anni ’60; a piano terra

c’era G.Piffaretti – corriere espresso; seguito dal ristorante Gentile poi

Torre del Mangia. Nella stessa foto, dove ora è lo stesso ristorante, c’era la

Provvida e la banca Credito Italiano. E nel centro della piazza ove ora è la

pensilina coperta dei bus, c’era un distributore di benzina, condue colonnine,

dei f.lli Caso.

Nel 1969 si registrava nella piazza il passaggio giornaliero di alcune

diecine di migliaia di veicoli (precisamente 44.600 transiti).

Dalle foto, non antichissime, si vede un vigile urbano, alla fine di via

A.Cantore e l’inizio della piazza, troneggiare sulla pedana a dirigere il

traffico, e –a Natale - circondato da doni: era tradizione nel giorno della Befana, offrire ai vigili

urbani un riconoscimento, a testimonianza di affetto e stima, immutati nel

tempo, ...malgrado –già allora - tutto!

anno 1950; centenario costruzione

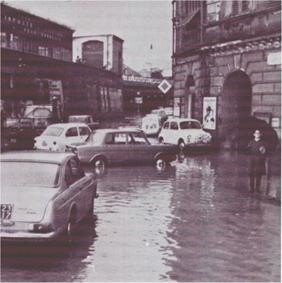

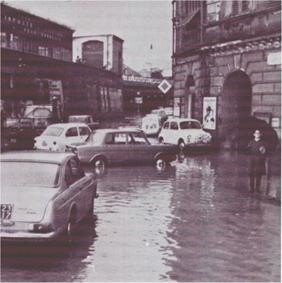

Quasi annuale un allagamento della parte a ponente

della piazza, fin tutto il sottopasso ferroviario stradale, evidentemente a

conca, arrivo e bacino di acqua piovana da via Stennio (e oltre) e da via GB

Monti - corso Martinetti.

CIVICI

2007=

NERI dal 2 al 4 (compreso 2A). Non esistono

civici dispari

ROSSI da 3r a

25r (mancano da 9r→13r compresi)

dal 2r

al 36r

Fanno

parte della piazza: 1) vari numeri civici

+ 2) salita alla stazione + 3) tunnel pedonale ferrovia + 4) aiuola con alberi, due monumenti, capolinea e

fermata AMT + sottopasso Montano (vedi a sé stante).

Il

Pagano/1940 descrive: essere delimitata da via Martiri Fascisti, via

A.Cantore e piazza Sabaudia. Che ha civv. neri 2,4 e 3,5; rossi = 1r bar; 3r la Rapidissima rip.calz; 5r commestib.; 6r

parrucchiere; 8r trattoria bar Gaia; 26r Credito Ital. Ag, 1; 34r oreficeria

R.Salvemini

Nel

2010:

1) CIVICI DISPARI = collocati sulla

facciata a levante della piazza (una volta facciata laterale di via

N.Bixio). Va, dai giardini a via A.Cantore

=== civ.dal 1r al 7r (appartengono

alla BNL, con ingresso al 7r. Nel 1950 ospitava nell’angolo con piazza

L.Settembrini, il bar di Odino C.

Ha

ospitato uno dei primi uffici pubblici delle poste,

locali poi occupati dalla trattoria Bolognese, seguita da quella del Masini

(che poi si trasferirà sotto i portici aprendo la ‘Torre del Mangia’), ed ora

di una banca

Il

palazzo ha ingresso in piazza Settembrini (vedi) e fu demolito nel 1957.

===civ 3r

nel 1950 viene segnalato il bar Squillari Albino

===civ.

5r nel 1950 il bar di Fogliati Camillo

-------CORRIDOIO

ANONIMO tra due palazzi, con civ. di via URela (vedi)

===civ.15r sotto i

portici, nel 2009 è un bar con veranda nel corridoio

===civ.

3

===civv dal 17 al 25r Banca

Passadore (che ha ingresso al 25r + ulteriori

due civici in via Cantore).

1950 circa

CIVICI PARI la numerazione non è centrifuga come

dovrebbe essere, ma centripeta, iniziando da v.P.Reti.

===civ.2; il palazzo non è antico, ma ha pretese di estetica.

Ritengo risalga ai primi anni del 1900: il portone ha 2 colonne esterne;

la facciata è decorata: a) tra pianoterra e primo piano, cornice con

grossi riquadri riportanti in altorilievo corpi maschili alati con riferimenti

alle arti (musica, scrittura, ecc); a 2° e 3° piano con due lesene verticali e

finestre incorniciate; tra 4° e 5° piano con altrettante due lesene culminanti

con capitello floreato; sopra il 5° piano altra cornice floreale; le scale

con scalini non molto alti, ringhiera di ferro battuto, e non c’è ascensore;

3

appartamenti/piano, con i vani di vaste dimensioni; soffitti alti oltre

3 metri e decorati con affreschi semplici; non c’è bagno (al civico 8, su oltre

10 vani c’è un solo gabinetto, piccolissima stanza con la sola tazza del WC e

senza bidet).

Ai

tempi dell’apertura del sottopasso ferroviario, si parlava demolire il palazzo

per mettere in dirittura via Cantore con il sottopasso stesso e via EDegola.

Tra

questo palazzo e la villa, esiste la facciata di un altro palazzo che non

ha l’ingresso sulla piazza ma è il civ.4 della via retrostante A.Scaniglia

===civ. da 2r a 12r dietro

alla palma, poi negli anni 1950 ed oltre, è stata sede della ‘tipografia

Cartotecnica’. Oggi, 2009, c’è la ‘Sicurmetal’ (porte, finestre,persiane in

metallo).

===civ.

8-12r la trattoria che sino al 1950 era trattoria,

di Gaia N. Nel 1950 la

trattoria appare gestita da Gandio L.

con

ombrelloni gialli, la trattoria.

con

ombrelloni gialli, la trattoria.

===civ. 22r sotto i

portici (iniziano dal

14r) rivendita di macchine da cucire

===civ.24r il ristorante

‘Torre del Mangia’, gestito fino al 2003

dal sig. Masini, già

titolare della trattoria posta nella stessa piazza ma nel cosiddetto palazzo

delle poste, all’angolo con piazza Settembrini (forse al civ. 8-12r) . Quello

che fa sorridere è che il ristorante, divenuto famoso per la cucina

prevalentemente toscana, inganna gli sprovveduti i quali gli collegano la torre

che sovrasta il palazzo e chiamano quest’ultima come la torre di Siena.

===civ.

4 villa Centurione (vedi sotto)

=== dal 26r al 36r L’orefice

Salvemini con ingresso al 34r che si apre

non sotto i portici ma di fronte alle scale del sottopasso.

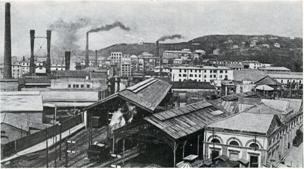

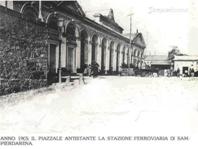

2) ===STAZIONE FERROVIARIA: A seguito del Congresso di Vienna del nov.1814, la Repubblica Ligure fu

forzatamente ed unilateralmente unita al regno di Sardegna ; le due mentalità

ed economie –monarchia assoluta e agricoltura a Torino, propensione

repubblicana e commerciale a Genova, entrarono subito in contrasto con attriti

violenti, repressione sanguinosa (1849) e di pesante retaggio. Cavour seppe

cogliere il momento: lavorò con l’alta società ligure, al fine di allacciare

migliori rapporti economici tra le due città; Genova era in piena ‘febbre

industriale’ con grossi capitali a disposizione e quindi grandi opportunità di

investimento; ed i tempi erano maturi perché fosse la ferrovia a riequilibrare

le due diverse nature e necessità.

Costruita

e completata alla fine del 1853 (vedi a via G.Buranello)

la linea ferroviaria Torino-Genova (le prime linee inglesi sono degli anni 30; la prima italiana

Napoli-Portici, del 1839; il primo tratto della Torino-Genova, fino a

Moncalieri, del 1848 : con l’uso di una locomotiva belga battezzata ‘Carlo

Alberto’), all’inaugurazione non fu

prevista alcuna stazione intermedia; però per comodità ed uso, fu d’uopo

spezzare il tragitto secondo le località di maggior traffico e, San Pier

d’Arena fu senz’altro una delle prime, sicuramente quando nel 1865 si

provvide al tracciato verso il ponente (dei due progetti presentati, uno prevedeva addirittura

by-passare la nostra stazione passando più a mare ed innestandosi nella linea

statale con un cancello posto al limite -non si specifica dove- ed apribile

solo al passaggio; per fortuna fu scelto l’altro progetto dell’ing.Parodi che, anche

se più costoso fu più garante la sicurezza pubblica e non creò un altro mostro

lungo il borgo).

La locomotiva a vapore, nata in Inghilterra, fu soggetta ad importazione –sia per pregiudizi di produzione

esterofili ed a scapito del prodotto italiano; sia per fattori doganali :

costava meno introdurre una macchina già fatta che la materia prima grezza; sia

per scarso appoggio e per alti interessi applicati dalle banche agli

imprenditori - finché le officine

Ansaldo (vedi a via

Ansaldo) non furono in grado di produrne

di proprie (classica

nei testi, una delle prime vaporiere italiane, sperimentata nel tratto

Genova-Pontedecimo nel dic.1854, capace di una velocità di 65 Km/h, battezzata

nel 1855 ‘SAMPIERDARENA’; negli anni 1850-60 in Italia esistevano solo 404

locomotive di cui solo una ventina dell’Ansaldo.

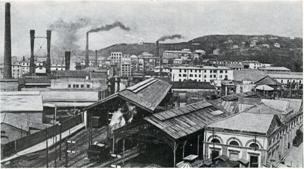

Sul Gazzettino è scritto che la stazione ‘poggia

ancora su una fitta serie di cunicoli e celle di un convento del quale si può

ancora vedere la parte esterna ossia l’ingresso alla Stazione’; l’idea di un

convento sopra il viadotto al pari dell’attuale ingresso è illogico; che il

convento fosse sotto e sulle cui fondamenta sarebbe poggiata l’attuale

stazione, è ripetuta voce mai dimostrata ed assai improbabile: che nessun

testo e nessuna carta riportino l’esistenza di una chiesa o similare anche di

minuscola comunità a ponente della villa Centurione, mi appare impossibile;

mentre è più facile pensare che -come sul viadotto che segna via Buranello

hanno aperto numerose celle per negozi-, anche sotto il riempimento della

stazione abbiano creato vuoti ai fini più disparati: da depositi di carbone a

quant’altro, compreso i vani adibiti a stalle posti di fronte alla attuale via

Stennio.

Umberto I e Crispi

ossequiano l’imperatore tedesco Federico III

L’ 11 mar.1888, (Pippione

scrive il 10 marzo, ore 12,15) vi

transitò -proveniente da Sanremo per cura climatica, il principe Fritz (nomignolo affettuoso per il

cinquantenne Federico Guglielmo, che stava tornando in Germania per divenire

l’imperatore FedericoIII, dopo la morte di Guglielmo I Hohenzollern a cui erano

stati intitolati a Genova il pontile e la prima piccola Stazione marittima, ora

“dei Mille”) con la moglie e le tre figlie. In stazione si era portato

all’incontro il nostro re Umberto I proveniente da Roma col suo seguito (tra cui Crispi, presidente del Consiglio e i consoli

tedeschi): si creò per 15 minuti una scena di

alta commozione, sapendo che il futuro imperatore, buono, valoroso, ed amico

del re, era malato di tumore in gola e comunicava solo a gesti o con foglietti

scritti in francese per essere compreso dai nostri: infatti non sopravvisse che

tre soli mesi all’incoronazione avvenuita il 22 marzo successivo, morendo a

pstdam il 15 giugno. Gli succederà Guglielmo II di Prussia, primogenito di

Federico, che aveva idee differenti dal padre, sia sulla Polonia che

sull’Italia (diverrà nostro nemico nel conflitto del 1915), e che già

manovrava per la supplenza prima ancora della dipartita del padre

-Ricordi scritti fanno cenno ad un certo Puin, erculeo

facchino della stazione, che si vantava essere capace di sollevare due quintali

di merce, ma solo al mattino; dal pomeriggio forse, la massiccia muscolatura

cedeva al potere del nettare.

-Per

il Pagano 1902-12 Balbi Francesco gestiva la trattoria ‘alla Staz.Ferr.’

Forse è lo stesso che poi comperò l’omonimo palazzo di piazza Vittorio

Veneto.

cartolina 1905 1915

-Nei

locali adiacenti, fu operante una sede del Dazio, per il controllo delle merci

in arrivo. Lamponi segnala che durante la guerra del 1915, vi erano

locali adibiti a ambulatorio-assistenza dei militari feriti e transitanti verso

luoghi di cura, curato dal dr. GB Botteri presidente del Comitato distrettuale

della CRI locale.

cartolina

1902 transizione tra

elettrificata e a vapore

Nel Pagano/19-25 la trattoria appare gestita da Paleari Pietro (forse lo stesso del bar Roma di Pza

V.Veneto). Mentre il bar della

stazione era gestito da Paleari Pietro: così nel Pagano/1919-20(tel.44-86)-1925(tel.41309)-1933.

Una relazione del 1926, sottolinea in stazione un traffico di circa 300

treni al giorno (una delle principali d’Italia), purtroppo anche con molte

disgrazie causate dalla mancanza di sottopassaggi e dalla solita

superficialità; divenne

quindi necessario un nuovo progetto, che meglio utilizzasse la grande

superficie occupata dal terrapieno: fu previsto così un nuovo fabbricato -nel

progetto diverso da quello attuale, lungo 120m- , una rampa al piazzale

antistante concepiti un modo “che apportino piccola modifica al giardino

Carpaneto”, lasciando la via Milite Ignoto a distanza di 20m. Sotto i binari si

previde uno svuotamento del terrapieno, inserendo pilastri e volte in modo di

ricavare un vasto locale (80x40 m) ed una galleria - che collegasse via

Milite Ignoto (via P.Reti) con via Cavour (via Dondero) con transito di pedoni

e di veicoli, fiancheggiata di negozi, servizi (sala scrittura, telefoni,

deposito bagagli, pulizia scarpe, albergo diurno, uscita viaggiatori, stazione

taxi). Questo progetto, abbastanza grandioso e pretenzioso nello stile delle

decorazioni , prevedeva pure un allargamento del sottopasso da piazza Vittorio

Veneto ed altri rifacimenti il cui “problema economico era praticamente

risolto” . Il passaggio nella grande Genova, probabilmente infranse la

conclusione del progetto ; alcune parti furono eseguite, per essere

abbandonate, e poi riprese negli anni 80-90***, nel modo attuale; lo sbocco

della galleria che doveva collegare le due strade, a lungo fu occupata da una

scuola guida per auto. In quegli anni, parte dei locali erano occupati dagli

uffici del Dazio, per il controllo delle merci in arrivo con i viaggiatori .

-dalla

loro costruzione, fu necessario punto di riferimento alle linee tranviarie,

quale punto di capolinea o transito di passeggeri.

Non è specificato da quando né dove è, ma il ‘Fabbricato Viaggiatori FF.SS.’

e posto sotto tutela e vincolo della Soprintendenza.

Durante l’ultimo conflitto mondiale fu ovviamente più volte mirata dai

bombardamenti, ma mai ‘centrata’; solo nel bombardamento navale inglese del 9

febbraio 1941, una bomba da 381 esplose su una vettura pronta a partire

per Limone, uccidendo tre sciatori e ferendone molti altri mentre altre - di

minore calibro - fecero solo danni materiali.

9.2.1941

9.2.1941

28.4.44

28.4.44

Nell’organo giornalistico del comune, nel 1952 si legge che l’opera è

ormai antica, non più idonea alle esigenze moderne, indecorosa, ingombrante;

che il nudo muraglione toglie ogni attrattiva alla zona e la rampa di accesso,

piantata nel centro cittadino, è una bruttura; insomma che il tutto è ‘da

distruggere senza una lacrima di rimpianto’ . Ma le ferrovie non credo abbiano

nessun progetto di spostare le sue linee che tagliano la città; e ‘more solito’

le cose sono restate e resteranno tali quali.

Nel 1961, il Pagano segnala esistere tre locali pubblici (tabaccheria ATraverso della

stazione; la stazione ferroviaria; il ristorante della stazione gestito da

GaudioL.); 5 civici neri (con citati solo cinque

professionisti); 20 numeri rossi (stazione di rifonimento AGIP di

ACasu; autoscuola LTrompetto; chiosco latteria di SCortellesi; bar della

stazione; al 2r tipografia cartotecnica Montaldo; 3r= trattoria Gentili; 5r=

bar CFogliati; 6r parrucchiere GLavanna; 7r=calzolaio AAltobelli; 8r-12r

trattoria bar NGaia; 9r-11r commerciali Battilana; 13r due corrieri

Leone&Piffaretti; 17r-19r banca naz. Del Lavoro; 18r lavanderia

‘Appennina’;20r banco lotto; 21r-23r tessuti PittalugaE; 22r GhigliaG giornali;

24r la Provvida; 26r-28r ag.1 Credito Italiano; 30-34r SalveminiR orefice.

1975

Nel 1979 ci fu un nuovo restauro, con la chiusura del pronao a mezzo di

grosse vetrate ed unificando la sala d’attesa.

Nel

1998 fu restaurato l’orologio, uno dei pochi in città; fu un elemento

indispensabile, quando solo i ‘signuri’ avevano ‘la cipolla’ nel taschino.

In stazione è installato un moderno impianto elettronico capace di controllare

scambi e passaggi in modo preciso e in tempo reale. I lati negativi ed

insufficienti sul piano funzionale, sono legati alla vetustà dell’edificio, non

certo in linea con l’evoluzione dei tempi.

Non specificato da che anno, il “Fabbricato Viaggiatori FF.SS.” è tutelato e

vincolato dalla soprintendenza per i Beni architettonici della Liguria.

Nel

gennaio 2004 si parla di spendere 2,5milioni di euro per ristrutturarla,

essendo il terzo scalo in Liguria (dopo Principe e Brignole) con 7 milioni di

viaggiatori/anno che potrebbero aumentare in allargamento della metropolitana.

Una plurisocietà, fusa in unica società operativa chiamata “centostazioni”, in

Liguria prevede il lavoro per altre sette stazioni (architetture storiche,

barriere, illuminazioni, servizi, ecc.).

3) SOTTOPASSO FERROVIARIO PEDONALE Nel nov.1990 fu inaugurato il

sottopasso ferroviario che collega via Dondero con piazza Montano,

utilizzando dei vani ex-deposito di carbone sottostanti la stazione; l’opera,

già prevista nel 1926, finalmente finanziata (con 700 milioni, dalla legge per i campionati

mondiali di calcio), fu costruita dalla

soc. Icogen.

Comprende nel lungo e angolato (a Z) corridoio lungo cento metri abbondanti,

che da avvio alle rampe di accesso ai vari binari senza attraversarli;

comprende alcuni esercizi commerciali (inizialmente furono bar, pizzeria, profumeria, cartoleria,

articoli fotografici, abbigliamento), ed

anche facilita -dalla piazza- l’accesso al mercato comunale.

NOTA=

il sottopasso Montano, di via Cantore, ha una targa a sé ed è quindi inserito

subito dopo la descrizione della piazza.

4) AIUOLA con alberi di fiori (magnolie)

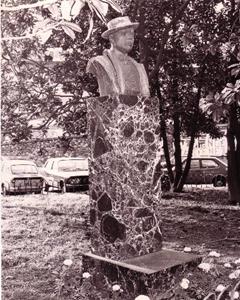

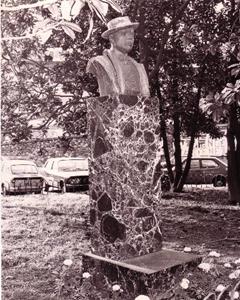

===BUSTO: dedicato a Pietro

Chiesa (vedi). La scritta dice “alfiere di libertà – e – democrazia

-***

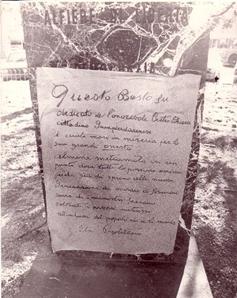

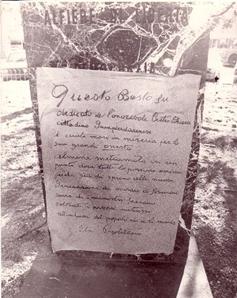

Negli anni 1975 un grosso foglio di carta fu incollato al

marmo: diceva «questo busto fu dedicato a l’onorevole Pietro Chiesa cittadino

Sampierdarenese il cuale mori in miseria per lo sua grande onesta almene

metiamolo in un punto dove tutti lo possono amirare perche sia di sprone alle nuove

Generazioni da andare a governare senza che i ministri facciano soltanto i

propri interessi allinfuori del popolo che ce li manda un Proletario» (gli

errori grammaticali sono riportati tutti conformi).

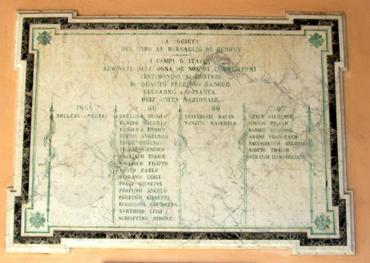

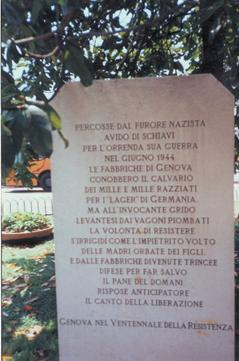

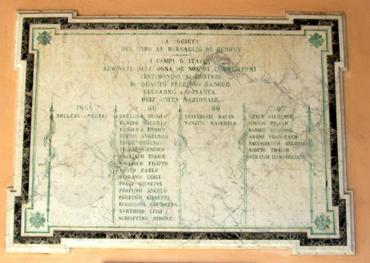

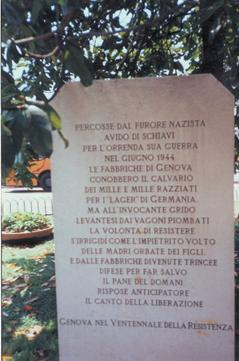

===LAPIDE: dedicata agli operai deportati, durante l’ultima guerra mondiale, vittime

di rastrellamenti improvvisi da parte dei tedeschi (presenti pochi elementi

della polizia e brigate nere) effettuati venerdi 16 giugno 1944 presso gli

stabilimenti SIAC (raggiungibile

col tunnel di via Chiusone), San

Giorgio, cantiere Ansaldo, Piaggio, OARN, Fonderie e Acciaierie Liguri, ed

altri, devastati dai bombardamenti, e quindi momentanea inoperosità di molti di essi (il

numero di duemila fu stabilito d’autorità tedesca, sommando gli operai che

ricevevano un sussidio di disoccupazione: 1600 quello totale, più 400 quello

parziale). Vedi a “via Giorgio Mignone” che fu uno dei non tornati.

Dall’autorità tedesca, in accordo con il questore, già per

il 10 maggio ’44 (poi saltato e rinviato al 16 giugno) era previsto una

convocazione degli operai nel piazzale, per ‘un appello’: sommariamente

sarebbero stati visitati da 12 medici (che ovviamente poi non furono

utilizzati), e 2000 sarebbero stati fatti salire su una quindicina di vagoni

già pronti e fatti partire ‘come si trovano sul posto di lavoro’; i familiari

sarebbero stati avvertiti in seguito ed avrebbero potuto far pervenire entro

due giorni abiti e suppellettili in appositi pacchi. La Germania in concomitanza aveva

scarsità di mano d’opera: il vasto fronte belligerante aveva

assorbito tutti gli uomini in età produttiva; quindi affidò a Sauckel lo studio

di un piano di risaturazione della mano d’opera, nel quale fu prevista la

deportazione: si trovò nell’operaio italiano tendenzialmente ribelle e

favorevole alla ‘resistenza passiva’ nonché reso inattivo, una soluzione del

problema: prevedendo l’arrivo di oltre un milione e mezzo di persone (in realtà

non superarono le centomila) dapprima propose una emigrazione volontaria con

trattamento alla pari (andata praticamente deserta) e prelevando gli individui

giudicati antisociali (politici) o pericolosi detenuti in questura.

Dopo vari scioperi parziali iniziati a maggio (in genere

per richieste di miglioramenti economici o creazione di spacci aziendali,

rimaste tutte inattese) e proseguiti nei primi 15 giorni di giugno

-interessanti l’Ansaldo elettrotecnico e meccanico e, nella provincia, l’Oarn,

la San Giorgio, i Cantieri Navali, la Siac, l’Ansaldo carpenteria e quello

Fossati, così che quando un focolaio sembrava spengersi se ne riaccendeva un

altro, creando gravi disagi ai fascisti a cui era affidato il servizio

d’ordine; ed in un clima reso confuso dai bombardamenti sempre più disastrosi,

dallo sbarco avvenuto in Normandia, le truppe alleate entrate a Roma, e le

prime azioni terroristiche dei Gap - il giorno 16, iniziarono il rastrellamento

improvviso e violento, concentrando gli operai (dalle prime valutazioni di 5000

in G.Gimelli; il Gazzettino dice 1284; A.Gibelli – citando fonti dell’amministrazione

tedesca - dice tra 1500 e 2000 anche se le testimonianze fanno pensare ad una

cifra superiore; Fucile, uno dei pochi ritornati, scrive 1550 a pag 20 e 1500 a

pag.70; il numero è impreciso sia perché alla notizia dei rastrellamenti molti

fuggirono creando vuoti non valutabili, sia perché mai fu fornito un elenco – Calegari

dice che solo alla fine della guerra fu possibile un bilancio più rigoroso, ma

non indica il risultato, dicendo ‘circa 1500’); su circa 40 carri ferroviari

per bestiame -tristemente noti anche per gli ebrei- e in due convogli li

allontanarono verso Trento, così come erano, alcuni in canottiera, senza

lasciare il tempo di avvertire le famiglie o raccogliere vestiti ed altro,

favoriti dalla ancora iniziale ed inefficiente preparazione delle forze

partigiane. In troppi non tornarono più. Per evitare reazioni, in città fu

imposto il coprifuoco ed un clima di terrore.

La

lapide reca scritto : “percosse

dal furore nazista - avido di schiavi - per l’orrenda sua guerra - nel giungo

1944 - le fabbriche di Genova - conobbero il calvario - dei mille e mille

razziati - per i lager di Germania - Ma all’invocante grido - levatesi dai

vagoni piombati - la volontà di resistere - s’irrigidì come l’impietrito volto

- delle madri orbate dei figli - e delle fabbriche divenute trincee - difese

per far salvo - il pane di domani - rispose anticipatore - il canto della

liberazione -- Genova nel Ventennale della Resistenza “.

===PENSILINA sono due= una quella ferroviaria, modificata nel tempo (vedere

fotografie); attualmente con parziale copertura.

Una

nella piazza, ad uso salita-discesa AMT per le linee dirette verso Rivarolo.

A

fianco di quest0’ultima, è stata lasciato uno spiazzo, ad uso capolinea di

alcune linee locali.

===civ 4: VILLA CENTURIONE-TUBINO-CARPANETO.

1)

storia della villa

Non

si conoscono i dati precisi sull’epoca della costruzione e dell’architetto;

probabilmente fu costruita su antico sedime e dopo la metà del 1500 per Cristoforo di G.B., del casato di Spagna degli Centurione Oltremarini (deLandolina scrive “oriundo di

Spagna” ma non è credibile). Era fratello del banchiere Adamo di

GB (che aveva il titolo

spagnolo di marchese);

già fondatore e possessore

del palazzo in piazza Fossatello: ma nessuno nominato da Battilana in Famiglie

Nobili, poiché descrive solo gli Scotti.

Roncagliolo –storico del Gazzettino- interpone un Luigi

Centurione, che però era dei Centurione Scotto e fu l’ordinante allo Strozzi degli

affreschi della sua villa, ma quella posta in Strada Nuova).

Cristoforo

ebbe figli: primogenito Battista (col titolo –come lo zio Adamo -

marchionale in Spagna e quello del Monasterio); poi seguirono in sei: Filippo, GianGiacomo (deceduto 1644), Adamo (senatore 1629-31; deceduto 1635), Ottavio (fu gentiluomo rappresentante della Repubblica

in Spagna; deceduto 1652) e l’ultimo -

nato e cresciuto in Spagna. Tutti i primi, attivi sulla scena politica

genovese, ed escluso il primo – morto precocemente il 7 dic.1615 - imbussolati nell’urna del Seminario (requisito primario per accedere ai

Collegi direttivi del governo locale).

Famiglia Centurione, originati verso la metà del XIV secolo, erano composti da varie

famiglie tutte ghibelline, tutte ricchissime e potenti non solo in Genova ma in

tutto il Mediterraneo: i Cantelli, i Becchignone, i Bestagno,

ai quali si aggiunsero i Traverso e gli Scotto (divenuti principi del Sacro Romano

Impero nel 1654) e gli Oltramarini

(originari da Paraggi

di Rapallo proprietari di immense ricchezze acquisite col commercio). Nel 1528

formarono il 28° Albergo. Nel 1630, per l’erezione dell’ultima cerchia di mura

attorno la città, i Centurione dovettero partecipare pagando cifre milionarie

di allora, per la relativa tassa straordinaria. L’arma ha una banda d’oro

scaccata di tre file d’argento e rosso; gli Oltremarino hanno in più una rosa

in capo.

Un GB doge nel 1658-60 fu

stimatissimo personaggio di mare e di politica, ambasciatore, inquisitore,

commissario di sanità durante la peste del 1656, si costruì il palazzo -oggi al

civ.5 di via san Lorenzo. Caratteristica la figura di un Adamo di Luciano già ricchissimo cavaliere

arricchitosi con l’usura (prestiti al 60% di interesse) ed alcun bordelli;

sposò nel 1541 la sua unica figlia a Giannettino Doria.

Erano invece dei Centurione

Scotto, Barnaba (nel 1599

marchese di Morsasco per investitura da parte del duca di Mantova e poi

senatore; e suo figlio Luigi che comprerà in

Strada Nuova, dai Lomellini, un palazzo che vorrà far decorare dallo Strozzi e

contro il quale nel 1625 fece causa in tribunale per insolvenza (diverrà

senatore pure lui).

Erano

anni nei quali gli uomini d’affari genovesi – da mercanti e marnai si erano

trasformati in banchieri-finanziatori - si erano enormemente arricchiti nei

traffici con la Spagna, con conseguenti investimenti edilizi di notevole

portata e prestigio, e con abbellimento delle dimore – con committenze

artistiche - parallelo al raffinato modo di vivere.

Originariamente fu costruita nell’angolo nord-est del terreno; ad L per

l’esistenza di un’ala a levante, orientata verso il mare, con volume e

perimetri (specie quelli a nord) stranamente irregolari e apparentemente senza

una logica precisa se non dipendenti dall’utilizzo di qualche costruzione

preesistente (si

conferma infatti che fu costruita “nell’area di più antiche architetture”.

La sua torre angolare ancora conservata era posta

proprio al centro della piazza del mercato, disposta a formare una strettoia

<strategica> con l’opposto palazzo appartenente già alla metà del XVII°

secolo a Gio Luca de Franchi”; e lo spessore di certi muri e la

struttura di alcune volte -poste a levante della loggia - evidenziano

un’origine precedente.

da via C.Rolando il portone, in piazza Montano

La constatazione che questa struttura nel suo retro sia

irregolare solo per un adattamento all’asse viario tangente (che, proveniente

da levante, sul retro della villa si apre a Y, per proseguire verso il Campasso

o verso il torrente), non è giustificata – considerato: sia l’ampio spazio

costruttivo a disposizione, che avrebbe consentito spostarsi a piacimento sino

alla riva del mare; e sia che i nobili di quei tempi, non avevano controparte a

cui rendere conto delle proprie scelte, e non avrebbero sacrificato la qualità

di una villa, per -per loro- inezie simili). Lo stesso Alizeri a pag.362

conferma che l’edificio “fu ricostruito”.

La proprietà era compresa tra le antiche via dei Buoi a levante prima che essa terminasse in piazza del Mercato, via san Cristoforo a nord, il mare ed altri proprietari a sud, altre proprietà

a ponente (nel 1757 erano del magn.co Geronimo e del r.do

Giacomo de Negri). Allora, era

praticamente l’ultima villa del borgo, prima di Cornigliano (non esistono documenti, per

attestare l’età della villa che esisteva nell’attuale via Pieragostini, ma

sicuramente posteriore poiché citata da nessuno).

Morto Cristoforo, ereditò questa villa il

primogenito Battista; ma egli morì il

7 dicembre 1615 senza eredi – si ipotizza

che fu lui ad ordinare gli affresci allo Strozzi; per cui la successione toccò

al secondogenito Filippo (erano tra i più ricchi cittadini della Repubblica, nipoti del banchiere

Adamo, figura di massimo rilievo politico

ed economico del 500 genovese e ‘spalla’ politica di Andrea Doria) e dell’arciv. Alessandro. Era influentissimo

ambasciatore della Repubblica alla corte di Madrid durante i regni di

FilippoIII e IV. Divenne senatore, ovvero Supremo Sindacatore negli anni

1617-22 e di nuovo dopo il 1624, nonché procuratore 1630-1; due volte in corsa (su sei candidati, ebbe però il

minor numero di voti)

per divenire doge nel 1617 e 21) pare in

comproprietà con altri fratelli. Filippo, desiderando fare della villa sua

unica ed esclusiva abitazione (come descrive puntigliosamente nel suo testamento datato 24 aprile

1643), stipulò con gli altri un accordo

di godimento –versando loro del denaro. Fu tra i testimoni a favore del pittore – durante le sue

peripezie legali–: compare infatti Filippo Centurione q. Cristoforo, il 26

marzo 1626 quando dichiarò sotto giuramento essersi servito dello Strozzi “in

far qualche pitture” avendolo conosciuto 3-4 anni addietro; la critica non

collega però queste date con gli affreschi sampierdarenesi potendosi riferire a

quelli genovesi.

Fu Filippo ad ordinare (l’artista aveva appena finito di

affrescare nel coro della chiesa di san Domenico) gli affreschi

al frate Bernardo Strozzi (che poi difese dalle accuse

promosse dall’ ordine dei Cappuccini, giurando per lui, e garantendo col suo

rango -ed un po' con la prepotenza tipica dei potenti- l’innocenza del pittore). Mario Marcenaro scrive che fu

Luigi Centurione, proprietario della casa di via Nuova (palazzo ex Lomellini (? via Nuova a Genova? visto che qui

il palazzo fu costruito per i Cent.) poi Centurione, poi Pallavicini, Raggi, Podestà, Bruzzo) che ebbe litigio e vertenza legale (1625) con lo Strozzi, e questo è vero ed accertato. Però

anche lui scrive che Luigi era proprietario anche a SPd’A (“lavorò per Luigi Centurione nella

villa di Sampierdarena”),

il che confermerebbe vera la tesi di Roncagliolo.

Filippo, nel suo testamento del 1643 (ove raccomanda la sua anima a s.Teresa ed al

beato Salvatore, suoi oprotettori, dopo aver ricordato i

miglioramenti ed ampliamenti effettuati

dal fratello Battista), lascia il palazzo al primogenito Agapito.

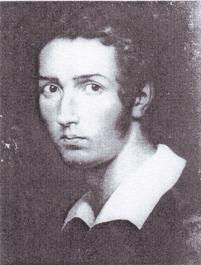

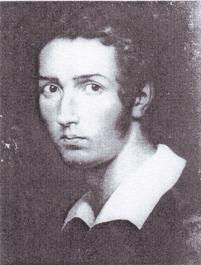

Bernardo Strozzi,

detto il Cappuccino: nato a Genova nel 1582 (1581?)

da Pietro e da Ventura (forse nel sestiere del Molo, ma il

registro di quegli anni nella chiesa di s.Marco non c’è); aveva una sorella Ginetta che, in seconde nozze sposò Onofrio

Zino – pure lui vedovo- di Framura ed al quale il pittore pagò per quattro e

più anni gli alimenti per la sorella e i figli –uno, GioAntonio, avuto col

primo marito Pietro Fontana e GioBattista (altrove Giuseppe) col secondo; paese

nel quale comprò una casa e lavorò anche il pittore, dimorandovi.

Definito ‘spirito bizzarro’, abitava

con i genitori negli orti di s.Andrea.

Solo alla morte del padre –che lo

voleva letterato- inizò la prima formazione pittorica, frequentando la bottega

di Cesare Corte e quella del senese Pietro Sorri (presenza accertata per gli

anni 1596-8); ma intorno ai 17 anni, nel 1599, preso da

esaltazione religiosa, si fece frate nel convento dei cappuccini di s. Barnaba

(ma qui, ricerche negli

ambienti religiosi genovesi, non danno alcuna traccia di lui).

Ebbe poi il Soprani come primo

biografo, che lo definì di ‘pellegrino ingegno’o anche “il Cappuccino” perché le sue opere erano firmate ‘prè Bernardo Strozzi’; inizialmente

prodotte di piccole dimensioni ma con con fertilità, soprattutto a tema

religioso, (tipo il lo sposalizio di santa Caterina ed un Cristo Portacroce, oggi al museo diocesano di Chiavari e l’Apparizione della Madonna Odigitria nella chiesa di san Maurizio di

Monti a Rapallo; la Madonna del Rosario nella chiesa di s.Stefano a

Borzoli; e due tele ora di privati con s.Francesco

in preghiera) permisero di mettere in rilievo le

sue doti innate di pittore, e divennero rapidamente così interessanti, da

essere richiesto a lavorare anche fuori del convento. Era nevessario la

dispensa per uscire, firmata dal Priore generale dell’Ordine che risiedeva a

Voltri.

Fuori del convento però, prevalse

“l’uomo d’affari” = acquista, affitta e subaffitta (al pittore Goffredo Waals, una casa

da lui avuta in affitto da Lodisio (=Luigi) Centurione) e

vende case e terreni; presta e si fa prestare soldi; raccoglie commissioni che

non sempre riesce ad onorare. Questo fervore artistico, caro gli costò. Perché

fu accusato di non tornare in convento come e quando era stato pattuito (ad un primo rinvio –1601-

era arrivato avendo dimostrato di star facendo un ritratto ad un suo vecchio

confratello –forse il priore stesso- nel convento di Voltri).

Ottenuta di nuovo negli anni 1608-9

la dispensa ad uscire, inizialmente motivata ‘per sovvenire alle

necessità della madre Ventura e della sorella’, il frate pittore poté

culturalmente aprirsi a maggiori esperienze (entrando in contatto con le varie correnti

artistiche che in quei tempi influenzavano l’arte pittorica in maniera sempre

più evoluta, specie di scuola toscana, lombarda e dal Caravaggio. Quando fuori

convento, viveva e produceva ampiamente stando in zona Campi in una casetta di

famiglia). Poté anche

impegnarsi con diversi committenti (che però lui avrebbe dovuto abbandonare quando nel 1630 la madre morì e avrebbe dovuto rientare in convento. Allora, le regole

di esclaustrazione erano governate da leggi papali severissime ed intransigenti

per chi aveva preso i voti: si concedevano solo per motivi gravi e per pochi

mesi). Così, ancora più rigide erano le regole della sua Comunità, nella quale alti

erano i poteri che aveva per farle rispettare, compreso la carcerazione).

Ne usufruì però anche per investire le somme

acquisite -contro le regole francescane- (che gli permisero impiegarle in una intensa attività di

compra e vendita di immobili: comprando terreni a Framura, per darli in affitto

ma con possibilità di riscatto alla stessa cifra dell’acquisto, oppure li dava

in prestito a basso tasso di interesse (4%); oppure affittando case come al

collega tedesco-fiammingo Waals; oppure poi –1632- donando una casa

“sita nella crosa del Colle” alla sorella, e da lei ceduta ad un rev.

Cristoforo DellaNoce fu Pantaleone al quale ella doveva 450 lire per il fitto

di una casa –dove forse lui aveva uno studio- posta in “via Nova, vulgo delle

Fontane”).

Fu produzione del 2°

decennio del 600 un s.Cecilia ora a Kansas City; una s.Caterina

d’Alessandria ora a Hartford; e del 1615 che ebbe la commissione dai

Centurione per la villa sampierdarenese e per altra genovese dove gli impegni

gli impedirono di rispettare i tempi cosicché compare una protesta di un Luigi

Centurione comprendente anche la somma pattuita (lire mille) ormai superata di

oltre 570 altre lire. Impegnato era anche con GioStefano

Doria a cui affrescò la volta con il trionfo di David; e con il

collezionista GioCarlo Doria al quale nel 1622

affrescò una cappella nella chiesa di s.Domenico.

Fu accusato di lavorare per lucro;

di dipingere temi non consoni alla sua dignità sacerdotale. Inutilmente tentò

varie strade, sia con domande di ritardare il rientro all’osservanza

claustrale; sia facendo domanda di cambiare ordine religioso cercando di

‘trasferirsi’ tra i Canonici Regolari Lateranensi (ma la regola papale stigmatiuzzava

che un passaggio era possiile solo scegliendo una congregazione con regole più

severe della precedente);

sia, 1632, prospettando l’ipotesi di dover assistere il nipote (Ginetta aveva avuto due figli: il

primo, GioAntonio, dal primo marito Fontana, un pò scavezzacollo perché

fuggito di casa e scomparso senza più dare notizie di sé; un secondo, Giuseppe,

nato da seconde nozze con Onofrio Zino, divenuto non vedente e –per tale

handicap- affidato per via testamentaria dalla sorella al frate con l’obbligo

dell’assistenza (e quindi con la necessità che fosse licenziato dalla

obbedienza ai Cappuccini); questo tentativo fallì perché dal Consiglio

Provinciale dell’Ordine –composto da un padre provinciale e due definitori o

consiglieri- non gli fu concesso spretarsi (ed il ragazo cieco passò

all’assistenza del terzo marito della sorella -ambedue procuratori dei suoi

affari-, il pittore

Giuseppe Catto, allievo dello Strozzi assieme a GiovanniFrancesco Cassana che

invece lo seguirà a Venezia).

Morta la madre e sposata la sorella,

con mille altri pretesti, cercò scusanti per non rientrare in convento (essere

ammalato; domanda di dispensa papale; visite ad infermi). Le reiterate minacce

di punizione, alimentate da invidiose insinuazioni dell’ambiente artistico, si

concretizzarono con la presa di posizione del Vicario Generale della Diocesi,

Alessandro Sperelli il quale il 25 agosto 1630 emise un mandato di

cattura e di arresto, da scontarsi nel carcere del convento (gli atti del processo, all’archivio

diocesano non ci sono più).

Così, tra altre suppliche ed altre concessione di pochi mesi di proroga, visse

libero ma quasi segregato per tre anni nel monastero di s.Barnaba, finché

abilmente riuscì a fuggire all’estero, imbarcandosi per Venezia (non ci sono prove scritte; lo

storico L.Alfonso presume che sia scappato prima di essere preso; comunque è

chiaro che Bernardo subì salatissima multa perché si era cacciato in un

gravissimo guaio di competenze fra autorità civili ed ecclesiastiche quando

ciascuna delle due aveva proprie prigioni, competenze ed armati; altri valuta

più probabile un provvedimento ‘dall’alto’, addirittura del Nunzio Apostolico,

visto l’arrivo in laguna munito di valide commendatizie ed il titolo di

monsignore. La non conoscenza precisa dei fatti, ha dato modo di romanzare la

fuga e le motivazioni che la determinarono).

In Venezia, per quindi

ulteriori anni, conosciuto come ‘il prete genovese’ diede sfogo a nuova vena

creativa, fondando anche una florida scuola nella quale lavorò proficuamente

(opere quali Allegoria delle arti nella biblioteca Marciana da

interpretare come inno alla libertà; nonché il capolavoro de la Parabola dell’invitato a nozze –nella chiesa dell’ospedale degli

Incurabili; un s.Sebastiano curato

dalle pie donne nella

chiesa dei s.Benedetto e Scolastica ; una Vanitas (ora a Mosca) e numerosi ritratti.

Fino alla morte il 3 agosto 1644;

fu sepolto in santa Fosca: “pictorum splendor – Liguriae decus – hic iacet”,

lasciando eredi la sorella Ginetta (e dopo la di lei morte, al nipote Giuseppe, ai quali lascia

“quella poca facoltà che Dio gli ha concessa”) ed il signor Pievano di S.Fosca (quale depositario delle sue

“robbe”).

Sue opere sono conservate nei musei

italiani e di Amsterdam, Belgrado, Berlino, Chicago, Londra, Mosca, New York,

Parigi, SanPietroburgo, Vienna, Zurigo.

Nel

1757 appare proprietà di un altro

mag.co Filippo Centurione (vedi carta

in Stringa-pag.97).

Nell’800, subì dei restauri sulla fronte a mare; fu rifatta l’ala ed il

torrione, posti al lato est a delimitazione del parco antistante

ridimensionato dalla strada a mare e poi dalla ferrovia.

Negli anni 1820-50, il parroco della Cella in un suo ‘stato delle anime’ del

borgo, chiama la villa ‘casa detta la Torre dal Mercato’.

Nel 1859 era passata alla

famiglia Tubino; di questa famiglia,

GioBatta - avvocato e poeta- divenne anche sindaco della neonata città;

probabile che fu lui l’occupante.

Nel 1875 infine divenne proprietà

di GB.Carpaneto (all’inizio del 1900, era ubicata in via Milite Ignoto).

La

famiglia Carpaneto probabilmente ha

origine dall’oltregiogo (esiste

un paese dal nome Carpaneto Piacentino di circa 6mila abitanti, con nulla di

storico-artistico).

Lo

stemma nobiliare – riprodotto nell’affresco del salone (vedi sotto alla descrzione degli

interni)– fa pensare ad una origine

nobiliare, di rampollo venuto in città per utilizzare al meglio le proprie

risorse. Vede un albero (probabilmente

un carpino: pianta d’alto fusto, delle betullacee nei boschi cedui, che resiste

bene al freddo ed alle potature ed il cui legno è ottimo combustibile) affiancato da un leone rampante (il leone è rappresentato anche

sulla balaustra al caposcala del piano nobile).

Da

allora la villa è stata occupata da questa famiglia.

Il

personaggio GB lo troviamo anche

come titolare di una strada sampierdarenese (ved. Le

prime titolazioni comunali, risalgono all’anno di inizio secolo 1900; prima di

allora le strade assumevano il nome di quello che c’era in essa di maggiore

rappresentatività; e dopo tale data a molte furono confermate seguendo l’uso

popolare (via s.Antonio, vico Raffetto, via R.Parodi, ecc)).

Non

si rammenta nè si hanno documentazioni che GB abbia acquisito particolari

benemerenze a livello sociale o cittadino; quindi la titolazione stradale fu

ovvia conseguenza della sua presenza e proprietà di vasti magazzini-doks,

localizzati - sia alla Coscia che nella zona attualmente di via Avio-Molteni.

Per iniziare tale impresa appare ovvio che fosse gà ricco di famiglia – ed lo

stemma nobiliare lo giustificherebbe; ma fu anche un abile imprenditore,

dimostrando essere capace di ampliare la fortuna iniziale con due fiorenti

depositi merci.

Ultima

ad abitarci – con servitù – sino al decesso avvenuto nel 1972 fu la penultima erede della famiglia.

Dopo essa la casa rimase vuota perché l’ultima erede, sposata con l’avvocato

torinese Mazzuchetti è andata a vivere nel capoluogo piemontese (e là risiede ancora

nel 2011).

Per

il Pagano/1925, era civ.4 di via

N.Bixio e si scrive fu abitazione in affitto

dell’ing. comm. sen. Eugenio Broccardi

(vedi a via CRolando).

Dal 1934 il palazzo è vincolato e

tutelato dalla Soprintendenza per i beni architettonici della Liguria

Nel 1937, per completare via

A.Cantore, avvenne una transazione amichevole tra Comune e proprietari privati

- eredi Carpaneto -: il primo espropria il giardino e fa demolire la stretta

ala a levante del palazzo, pagando la cifra dei danni; gli altri provvedono ad

erigere il porticato eretto con pietre di Finale, sarà

addossato lungo la facciata sud della villa, per restare in coerenza con i

portici di via A.Cantore; il terrazzo verrà annesso all’appartamento del piano

nobile e sarà piastrellato alla veneziana;

restaurano la facciata con

una veste neo classicheggiante, tipica del primo novecento, ed il fastigio al sommo; avranno conservato il

corpo di fabbrica ad est della villa, lungo il quale dovrà essere prolungato il

porticato.

Durante l’ultimo conflitto, la

zona della stazione fu ripetutamente bombardata; ma per fortuna nessuna bomba

andò a ledere gli edifici circostanti Attualmente è in comproprietà dei sigg.

Mazzuchetti e Bussolati di Torino.

Nel

1985 fu primo l’orefice Salvemini a comperare l’ala a piano terra di sua

occupazione.

Nel

1992 il piano nobile fu dato in

affitto alla scuola materna statale, fino al 1996 circa (dopo che i proprietari avevano ingiunto lo sfratto), la quale era stata intitolata al poeta dialettale

Nicolò Bacigalupo.

Nel

maggio 1998, un’ingiunzione

municipale, obbligò i proprietari a restaurare il tetto e le strutture esterne

che perdevano calcinacci. Questo fu l’imput in seguito al quale dopo qualche

anno l’edificio fu sottoposto a completa ristrutturazione esterna, ma in

particolare nei vani cosìdetti della servitù,m ovvero le parti alte, col fine

di frazionarne la superficie per due appartamenti e poterli vendere

separatamente, compresa la torre. E così avvenne.

Nel

2002 si completò la vendita a

privati della parte superiore del palazzo (la cosiddetta zona della servitù e la torre); mentre le sale del piano nobile, ancora nel 2006, nello stato di abbandono, con

persiane più o meno pericolanti, invasione di piccioni dai vetri infranti, ecc.

Questi vani rimasti invenduti – sono però vendibili, dopo che sono diventati

proprietà di una società milanese: le difficoltà di sfruttamento sono

enormi e pressoché irrisolvibili se non intervengono le autorità ad agevolare

un utilizzo o una buona dose di fortuna: non solo per il prezzo base imposto,

che non conosciamo, ma anche l’assenza di posteggio auto; l’obbligo di messa in

regola CEE; vie di entrata e fuga limitate, strette e senza ascensore;

riscaldamento di così ampi vani; assenza di servizi (le cucine erano al piano superiore

e sono state vendute).

Si

dice che il lampadario del salone principale sia stato imprestato al Teatro

Modena e mai più restituito (molto probabilmente distrutto).

___________________________________________________________

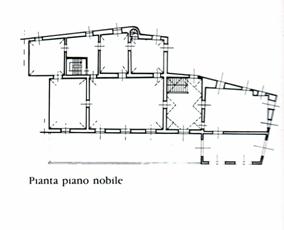

2)

Struttura della villa = 2a) esterno

Al

piano terra ospita tre principali attività commerciali; di esse la piùà

importante è:

===civ. 34r-36r

l’entrata (le vetrine

dal 26r al 32r sono sotto il porticato sino al portone della villa; altre sono

in via C.Rolando) dell’oreficeria Salvemini

aperta con ampie vetrine sotto i portici e nell’angolo del sottopasso in piazza

(le volta del negozio a

vela e nicchie, sono maestralmente affrescate con riquadri e decorazione a

grottesche originali del periodo della ristrutturazione rinascimentale, ben

conservate e protette dalla Soprintendenza; il pavimento è in legno d’ulivo;

banconi, cassettiere, credenze e vetrine sono conservate d’epoca. Il negozio è

catalogato bottega storica). Il capostipite venne a Genova nell’

anno 1885 da Molfetta (laddove i familiari possedevano una flottiglia di

pescherecci) quando il futuro orafo Raffaele Salvemini era ancora neonato:

questi a dieci anni andò a scuola da un orologiaio di piazza Ponticello,

divenendo rapidamente un valido artigiano. Viene conservato il suo banco di

lavoro con piano, vetrina e cassetti. Morì nel 1961 ed il negozio che aveva aperto,

divenuto progressivamente gioielleria specie di argenti -anche lavorati in

proprio- e di ceramica la più pregiata in campo internazionale fu rilevato da

Vito, uno dei tre figli (con Giuseppe ed Angela). La terza generazione,

composta dalle figlie Rossella, Marina e Simona, prosegue la tradizionale

esposizione dell’oggetto basato soprattutto sul buon gusto –compresi i

personali piatti di ceramica di Copenhagen con le immagini dei comuni liguri

della quali la prima proprio la villa Carpaneto del primo 1900-. Nel 2006 ha ricevuto l’alta onoreficenza avendo superato i cento anni

di professione. Vengono conservati oggetti originari

della propria epoca come un orologio in bronzo con ‘san Giorgio ed il drago’,

un altro con mensola decorata con motivi floreali, due pendole a muro a

mercurio, un’altra con mobile della Selvanera e due pendole in legno art decò.

Sul retro (laddove il

perimetro della villa volge un cambio direzionale, come in adeguamento all’asse

viario -apparendo una prua sporgente avanzata-) si apre l’ingresso attuale della torre

cinquecentesca, che spicca maestosa sulla costruzione, aggiustata e ridipinta

negli anni 2002-3 dopo essere stata venduta a privati (assieme al piano alto ex della

servitù, ai Mantero pasticceri in via A.Cantore). Apparendo

appunto cinquecentesca -e la villa invece del secolo dopo-, si avvalora

l’ipotesi della sovrapposizione della struttura attuale ad una precedente più

fortificata; dalla sommità della torre, appaiono le botole esterne per uso

difesa in caso di assedio.

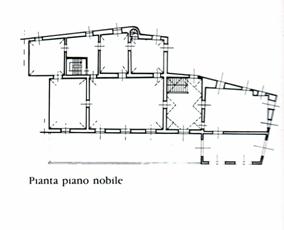

2b)

interno

il

portale, a sud, circondato da pietre bozzute e bugnate, appare ancora

ben conservato; nulla di maestoso per una villa e –stranamente- piuttosto

stretto.

Introduce

in un ingresso anche lui piuttosto ed altrettanto stranamente angusto (a

meno che non sia stato modificato da ristrutturazioni posteriori),

soffitto scala

soffitto scala

per

raggiungere presto la scala altrettanto stretta ma così originale

essendo decorata sul soffitto; porta al piano nobile che raggiunge, delimitata

dalla balaustra marmorea

Al

sommo della scala, un capitello in marmo completa la balaustra che

delimita la sala dalla scala; ha le caratteristiche stilistiche antecedenti

alla villa e quindi presumibilmente appartenente alla precedenti strutture (è stato oggetto di tentato furto,

ma abbandonato distaccato, forse per l’eccessivo peso non previsto).

il leone qui riprodotto è parte

dello scudo

dei Carpaneto

Al piano nobile La stanza di arrivo salendo le scale, corrisponde probabilmente

alla antica loggia, aperta a levante e mare; tamponata nei secoli

successivi. Il vano ha volte a crociera e arcature su lesene doriche ed il

soffitto riccamente decorato con riquadri e tondi a colori vivaci

presumibilmente relativi al riordino dell’800.

Ai

fornici della loggia corrispondono oggi ampi finestroni (esternamente con

balaustrini in marmo e decorazioni a stucco) o tamponature. Caratterizzano i

saloni interni, le porte comunicanti, alcune decorate di marmo nero

altre con stucchi.

A ponente della loggia, si apre il salone. Poiché nessuno spiega perché

lo Strozzi non lo abbia decorato lui, ci lanciamo in una spiegazione analogica:

lui iniziò da ponente con le tre stanze più piccole laterali, con l’intenzione

di finire col salone: cosa che non avvenne per le difficoltà intercorse

raccontate sopra nella vita dello Strozzi; cosicché il salone rimasto nudo,

infine fu decorato dal De Lorenzi quando la proprietà non era più dei

Centurione, dimostrato dallo stemma del leone rampante dei Carpaneto. Quindi,

più tardiva l’opera di De Lorenzi (dai più, non si specifica il nome – forse proprio perché

non si sa - se Lorenzo o Achille – vedi sopra alla villa Centurione di piazza

del Monastero) che dipinse la volta del

salone, disegnata a vasto sfondato architettonico, con le immagini di un

altissimo porticato che offre l’impressione di alzare ulteriormente il

soffitto.

Altri

tre salotti furono invece antecemente decorati, rispettivamente con tre

affreschi diversi nel soffitto, su ordinazione di Filippo Centurione, da

Bernardo Strozzi

Vedi sopra, la sua biografia. Grande

produttore di tele, i nostri tre soffitti rimangono - dopo la distruzione della chiesa

di san Domenico ed il grave ed illeggibile deperimento -e sottrazione alla

vista da una controsoffittatura- in palazzo Branca Doria, allora abitazione di

Gio:Stefano Doria – in piazza s.Matteo, Genova- l’unica - quale completa - testimonianza attuale

dell’attività affrescante dell’artista.

Recentemente Poleggi scrive per la villa Lomellino oggi in via Garibaldi, 7 (poi dei Centurione): «Infine recenti i brani di

affreschi quasi certamente di Bernardo Strozzi, impegnato nel palazzo di villa

a san Pier d’Arena, e affittuario di una casa del committente Centurione

collocata in un isolato vicino».

Nel 2000 Marcenaro riferisce che due studiosi tedeschi,

guidati da documenti del 1623 che certificano di tre stanze lavorate

“nell’appartamento da bassosopra al portico”, hanno trovato tracce visibili

agli infrarossi: in una stanza, di una ‘Giustizia’, ovvero di una donna seduta

con spada; in altra stanza di un volto di donna-una mano con calice-un putto

biondo; in una terza di alcune figure nelle lunette. Dovettero non piacere al

proprietario che gliele fece rifare più volte ed infine non vennero completate

dal frate, facendo nascere nel nov.1625 una vertenza legale che –per sua

supplica- riconosceva «...non potendo stare in lite dove il m.co sig.r Luiggi

pretende tirarlo, stante che non ha forze di poter resistere a un paro suo

essendo esso povero....». Però scrive che il committente, sia per SPd’A che per

Genova, fu un Luigi Centurione (negli atti è chiamato Lodisio Cent.no), ed il

frate lo chiama ‘capuccino’ in italiano –Zingarelli- non corretto).

Nel aprile 2004 Simonetta Ronco sul Secolo XIX attribuisce

alla studiosa statunitense Mary Newcombe Schleier l’intuizione degli affreschi

dello Strozzi in palazzo Lomellino ma a quel tempo di prorpietà di Luigi

Centurione; assieme all’arch. Merlano fu compiuto un ‘assaggio’ al primo piano.

‘Prevalgono

le tinte chiare, come bagnate da luce cristallina’ e non con prevalenza del

chiaroscuro piuttosto accentuato, come dovevano essere gli affreschi di san

Donato: l’amicizia e la frequentazione dell’Ansaldo, ambedue allievi

dell’Accademia del disegno istituita nella propria dimora da GioCarlo Doria,

sembrano poter essersi influenzati reciprocamente nello stile

dell’organizzazione dello spazio e nella tipologia di alcune figure.

Come d’uso

a quei tempi, si leggono interpretazioni simboliche,

dettate dal committente, di esempi di abnegazione dove il “dovere” prevale

sulle passioni emotive- sino anche al sacrificio dell’amore (Enea e Didone) e

della vita (Orazio Coclite e Curzio Rufo)-. Non si è sicuri, e controversa, la datazione dei nostri dipinti: alcuni critici

mirano agli anni tra il 1624-5; altri anticipano al 1617 e, -Gavazza,

Terminiello ed altri al periodo 1613-15, sulla base di svariate considerazioni

stilistiche, basate sugli accostamenti dei colori

-giudicati assai vivaci, molto contrastanti, quasi asprigni-, e sui

caratteristici chiaroscuri periferici che esaltano con una luminosità centrale

intensa e diffusa le immagini centrali degli eroi. Questi affreschi, sono contornati da grottesche cinquecentesche e da lunette,

illustranti paesaggi di cittadine liguri vicine al borgo (altri scrive ‘di

ispirazione nordica’, opere di Lorenzini

(E.Sonzogno cita un Antonio bolognese, 1665-1740; ed un Lorenzo di Forlì del

secolo XVIII); e da

grottesche capaci con le loro leggiadre sfumature di evidenziare maggiormente

il riquadro stesso. La critica è concorde nel dare a questi affreschi una

importanza considerevole nell’evoluzione stilistica sia dello Strozzi (trapasso

dalla fase genovese al “settecento veneto”), sia di tutta la pittura ligure.

Rappresentano :

panoramica

de “Enea e Didone nell’antro”, particolare al centro del soffitto

nella prima sala laterale, più

a occidente,

“Orazio Coclite che in lotta contro gli etruschi , difende il ponte Sublicio” (il bozzetto è conservato a Londra

dalla collezione Denis Mahon);

nella sala più orientale,

“Curzio Rufo, cavaliere

romano” il quale vedendo le matrone romane gettare inutilmente i loro monili nella

voragine, sperando di così chiuderla, vi si precipita col cavallo.

Da notare i

costumi ed i monili sfarzosi delle dame

Un

quarto salotto, quadrato, fu decorato da Domenico

Fiasella (detto “il Sarzana”) è l’

“allegoria della Fama”; che -volando oltre una balaustra- richiama agli antichi

valori rappresentati da quattro nicchie con altrettanto ritratti di avi di

famiglia, purtroppo anonimi e quindi di impossibile

attribuzione.

Ultimo

salotto comprende un affresco in buona parte rovinato dall’umidità con

raffigurate figure mitologiche

Il

giardino, nel seicento era molto vasto, esteso solo verso sud, ed arrivava

direttamente sino al mare ricco di oltre 500 piante, molte di esse esotiche;

un lungo viale centrale portava dalla casa al giardino e poi alle aree

coltivate ad orto, vigneto,frutteto e boschetti.

Nella metà del ‘700, si aprì una nuova strada (via San Pier d’Arena-Pacinotti) per iniziativa del nobile G.B.Cambiaso; nella metà

del 1800 l’apertura della ferrovia determino gli espropri anche per

l’affiancato asse di via Vittorio Emanuele (inizialmente detta “strada reale per Torino”: via

Buranello-Reti-Fillak-oltre): tutto

questo gradatamente stravolse l’idilliaco giardino, tagliato dapprima al mare,

indi a metà e invaso da una edilizia ossessiva nel periodo a cavallo 1800-1900,

per cui rimase conservato solo il triangolino antistante la villa. Come già

detto, l’apertura di via A. Cantore determinò la separazione definitiva dalla

villa, relegando l’ampio spazio a banali aiuole, con belle magnolie, oggi un

po' vecchie e sofferenti, intossicate dai gas di scarico dei veicoli e dallo

sterco acido dei piccioni.

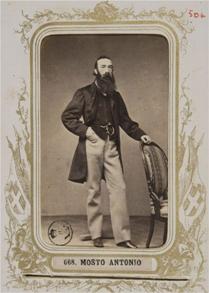

DEDICATA al ricco e

munifico mecenate, amministratore comunale, figlio di G.B., nato a San Pier

d’Arena nel 1825.

La

sua famiglia nel 1908 gestiva un negozio o/e grossista di olio d’oliva (e forse saponificio; sono citati in

quell’anno un Montano Antonio e Figlio ubicati in via C.Colombo al civ. 14; ed

un Montano Nicolò fu GB nella stessa via al civ.19), e nella quale attività fu avviato, per continuarne

la professione.

Non

so se è di questa famiglia la proprietà che compare in alcune mappe (vedi ‘il don Bosco-pag.57) del 1890, intestata a Montano; con strada

-corrispondente a via Ardoino- chiamata ‘passo Montano-Negrotto; posizionati

all’apice est-nord-est rispetto la proprietà dei salesiani. Che nel 1905 diverrà proprietà Moro,

e 1906 vedova Moro.

Nel

1841 lo leggiamo studente presso gli Scolopi genovesi, compagno di scuola di

Goffredo Mameli e Lazzaro Romairone e con loro vincitore: nei ‘saggi letterari

di comporre’ di Rettorica (gli studenti scrivevano prosa o poesia, latina o italiana, di argomenti

storici, sottoponendosi poi a domande ed obbiezioni); nello stesso anno compose e lesse un sonetto sul

concetto ‘ultima e prima’ durante un trattenimento accademico; lesse pagine

delle Sacre Storie in latino, traducendo e dandone spiegazione, in un saggio

semipubblico; ottenendo ‘honesta mentione digni ‘ nella gara di grammatica).

Probabilmente

fu lui che ampliò l’attività del padre, divenendo uno dei piccoli uomini

d’affari-industriali del sapone, nella cui fabbrica lavorarono numerose

persone.

Citato

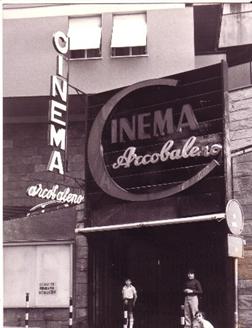

(come “Niccolò) nello statuto del 1857 del teatro Modena -stilato nel ridotto del teatro per

la suddivisione dei palchi tra i “soci-palchettisti” - (nella sua qualità di

sostituto causistico e proprietario, nonché come procuratore del negoziante

Sebastiano Dallorso).

Nominato

cavaliere, e nel 1865 –al conferimento del titolo di città- fu sindaco di San

Pier d’Arena (sicuramente

dal 1865 al 1872; fu poi sostituito da L.Balleydier); membro del consiglio provinciale nel 1869 eletto

nel mandamento di Rivarolo; presidente e benefattore dell’ospedale civile (è del 12 gen.1875 un suo invito ai

concittadini perché si facesse appello alla loro beneficenza pro ospedale; era

ovvio che la sovvenzione annua destinata dal Municipio -seppur munifica e di

alto valore morale- non era sufficiente, ed occorreva ricorrere a

sottoscrizioni, doni o promozioni: venne organizzata una ricca fiera a

Belvedere che porterà un utile di lire 12.760,81; ed è del mag.1881 la

donazione personale di mille lire per onorare la memoria della moglie), e dell’opera di don Bosco (fu padrino d’onore-e la moglie

madrina- del primo battesimo amministrato nella rinata chiesa di san Gaetano).

A sue private spese, aprì un asilo e partecipò all’apertura dell’ospedale

stesso nella villa Doria-Masnata, allora aperta in via NDaste, oggi in via

Cantore

Alla sua morte nel 1882, i familiari il 13 ott donarono. all’ospedale mille

lire.

Il cognome e casata Montano ha origine storica legata alla provenienza nel

1400: dei montanari dell’entroterra cittadino. Appaiono già attivi in Genova,

come firmatari di un documento datato 25 dicembre 1173, originari nella zona di

Quarto.

Furono

stabilmente presenti in Genova dal 1300 in poi (vengono ricordati tra i componenti un comandante di

galera, ed un membro del Collegio degli Anziani).

Nel

1528, la famiglia viene ascritta all’Albergo dei DeMarini. Avevano un’arma

d’argento, un leone rosso tenente una lancia nera bandierata d’argento con

croce rossa.

BIBLIOGRAFIA

non citato da Encicl. Sonzogno +

Encicl. Motta + Paolo Novella+

-Alfonso

L.-Bernardo Strozzi- ‘La Berio’-3/1981- pag.12

-Antonini

S.-la Liguria di Salò-DeFerrari.2001.pag.48(n72).170

-Archivio parrocchiale della

Cella – anno 1820-50

-Archivio Storico Comunale -

Toponomastica scheda 2870

-Autore

sconosciuto-Dattiloscritto chiesa san Gaetano Bosco-v.I-pag.14

-AA.VV.-Annuario guida

Archidiocesi-ed./94-pag.420; ed./02-pag.458

-AA.VV.-Bernardo

Strozzi-guida per mostra-Electa 1995-

-AA.VV.-Catalogo delle ville

genovesi-Bertelli.1967-pag.189

-AA.VV.-Guida alle botteghe

storiche- DeFerrari.2002- pag. 129

-AA.VV.-La pittura a Ge. e

in Liguria-Sagep.1987-vol.II-pag.30

-AA.VV.-Le ville del

genovesato-Valenti.1984-pag.84 foto

-AA.VV.-SPd’Arena nella sua

amministrazione fascista-Reale.1926-pag.56

-Barrili AG-scritti editi e

inediti di G.Mameli.IstLigStPatria.1902-pag.448

-BuonoRaffo E.-personaggi

genovesi nella storia-LionsClub2006-p.42

-Bottaro.Paternostro-Storia

del teatro a Ge.-Esagraph.1982-vol.I-pg.165nota13

-Cappelli.Gimelli.Pedemonte-Trasporto

pubblico a Ge.-DeFerrari 1991-p.24

-CassianoCarpaneto da Langasco-B.Strozzi e

postille-Sabatelli.1983

-Castagna Masini-Genova,

guida storica-Masini,1929-pag.450

-Castronuovo V.Storia

dell’Ansaldo-Laterza.1994-vol.I-pag. 104foto.194

-Cavallaro G.-Ospedalecivile

di SPd’A.-Pagano-16.111-3

-DeLandolina GC-Sampierdarena-Rinascenza.1922-pag.18

-DeMaestri-Polastri-La metropolitana

di Genova-Sagep.1990-pag.24

-Dolcino M.-Storie di

Genova- Frilli.2003-pag 168

-D’Oria S.-Sampierdarena

San Teodoro-DeFerari.2001-pag.20

-Falcone G.-Annuario della

Prov. di Genova -Ferrando.1870-pag.477

-Fucile R.-Dachau: matricola

n. 113305...-Tipog.Provincia-1995-

-Gazzettino Sampierdarenese

: 1/73.9 + 8/73.3 + 1/73.6 + 6/74.10 9/74.6 + 1/75.5 + 4/77.2 +

7/79.1.11 + 6/81.6 + 5/82.10 + 1/83.3 + 1/89.9 + 9/90.14 + 6/92.4

+ 7/92.3 + 8/92.6 + 3/94.9 + 6/94.9 + 9/94.14 + 5/98.3 + 6/98.2

+ 07/02.3 + 07/02.3 + 01/04.7

-‘Genova’ -Rivista del

Comune : 6/37.47.53 + 11/52.19 +

-Gregori M.-Pittura murale

in Italia-San Paolo IMI.1998.IV.pag. 81

-Il Secolo XIX di 8/90 +

22.12.00 + 28.1.04 + 10.4.04 + 04.01.05

-Lamponi M.-Sampierdarena –

LibroPiù. 2002- pag. 137.174

-Marcenaro Mario su Il

secolo XIX del 2.11.00 pag. 21

-Novella P.-Strade di

Genova-Manoscritto bibl.Berio.1930 ca-(pag.12.18)

-Pagano/1908-pag.873-9

/1961-pag.292

-Pastorino.Vigliero-Dizionario

delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-pag.1217

-Pesenti FR-La pittura in

Liguria primo 600-Carige-pag.58.64.84-91

-Pesenti FR-Bernardo Strozzi

nei musei genovesi-Laasana n.1/81-pag20

-Piastra &C-Dizionario

biografico dei Liguri-Brigati.1992-v.II-pag.254

-Pippione L.-L’imperatore di

Germ...-rivista Civitas Sancti Romuli-1988

-Poleggi E.-Genova,una

civiltà di palazzi-Silvana.2002-pag.74

-Poleggi E. &C-Atlante

di Genova-Marsilio.1995-tav.34

-Ratti-Instruzione

di quanto...-vol.I-.387

-Rebagliati&Dell’Amico-I

120 anni della linea ferr…-DLF.1988-pag.18

-RotondiTerminielloG.-il

patrimonio artistico di bCarige-Silvana2008-p.405

-Scorza

A.M.G.-Le famiglie nobili genovesi-Frilli.2003- pag.139.150.

-Soprani Ratti-Vite de pittori, scultori ed architetti

gen.-Tolozzi.1965-pg.191

-Stringa P.-La

Valpolcevera-Agis.1980-pag.95

-Tuvo T.Sampierdarena come

eravamo-Mondani.1983-pag.42-3-8.58.78

MONTANO sottopassaggio

Montano

TARGA: c’è apposto lo spazio all’entrata a monte, ma non è

ancora mai stata affissa.

CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 39950

UNITÁ URBANISTICA :

26 - SAMPIERDARENA

STRUTTURA: senza

alcuna targa, rimane sottostante la piazza omonima, e collega i due estremi

mare-monte di via A.Cantore al suo finire nella piazza.

STORIA: aperto nel

dopoguerra, fu corredato di alcuni negozi. Venne definito ‘il cordone ombellicale’ della delegazione in

quanto collega la parte a mare con quella a monte nel punto centrale e

nevralgico cittadino; come tale è punto di riferimento per appuntamenti,

studenti in attesa di amici, attivisti per propagandare le idee, ‘vu comprà’

privilegiati al riparo dalla pioggia.

È del 20 apr.1962 la delibera dell’appalto conferito dal Comune alla

ditta Mazzucchelli Natalio di via Luccoli 32, affinché con l’importo di 2

milioni costruisse il sottopassaggio pedonale.

Il 3 settembre 1964 il Consiglio comunale deliberò chiamare il j col

semplice cognome del sindaco sampierdarenese; e l’anno dopo nel maggio 1965

fu variata la numerazione rossa.

dopo allagamento 1970

Non