PITTALUGA

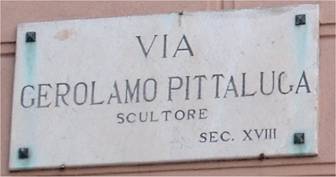

via Gerolamo Pittaluga

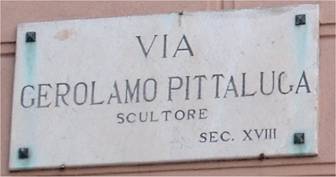

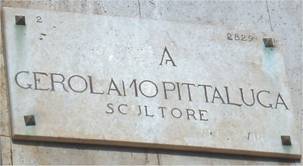

TARGHE:

-via -

Gerolamo Pittaluga – scultore – sec.XVIII

-2 – 2829 –

via – Gerolamo Pittaluga – scultore – sec. XVIII

angolo con via A.Cantore-ovest

angolo con via G.Balbi Piovera

angolo via A.Cantore est su questa targa

non si legge più la scritta “Già via E.Mazzucco”

QUARTIERE ANTICO:

Canto

da MVinzoni, 1757.

da MVinzoni, 1757.

Ipotetici

tracciati: in verde, della via;

giallo, via

BPiovera; e rosso via ACantore.

N° IMMATRICOLAZIONE: 2829 CATEGORIA: 3

da Pagano 1967-8

da Pagano 1967-8

CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 48940

UNITÀ URBANISTICA:

27 – BELVEDERE

28 – s.BARTOLOMEO

da

Google Earth 2007

da

Google Earth 2007

CAP: 16149

PARROCCHIA: NS

delle Grazie

STRUTTURA:

senso unico veicolare verso ponente; dagli inizi di via

A.Cantore ritorna in via A.Cantore - scorrendo parallela ad essa, a monte -

prima dei giardini di villa Scassi. Tagliata a metà e incrociata, dall’inizio

di via G.Balbi Piovera.

È servita dall’acquedotto DeFerrari Galliera.

la strada

vista da ponente a levante

CIVICI: vanno in crescendo da levante a ponente. I numeri neri,

quelli dispari -posti a monte della strada- sono tutti nella mezza strada a

levante.

I pari -posti a mare della strada- ambedue solo nella metà a

ponente

2007= UU27 = solo il 47r

=UU28= neri = da 1→ 9 (mancano

3, 5; aggiungere 5A),

da 2→ 4

rossi = da

1r→ 45r

(manca 31r)

da 2r→ 20r (manca

16r)

===civv. 1 e 3 divennero tali nel 1954 quando in quell’anno fu

cambiato l’assetto della strada: prima erano l’ 11A e l’ 11B di via A.Cantore.

Furono ambedue demoliti nel 1957 e sul loro sedime l’anno dopo fu costruito un

unico palazzo a cui fu assegnato il civ.1, posto a metà della scalinata che a

levante la unisce a via B.Piovera (cosicché il civ. 3 non esiste più).

Il Pagano ancora nel 1961 scrive che al tempo i numeri neri

erano dal 2 al 4-dall’1 al 9.

===civ.2: preesisteva a tutte le variazioni legate alla costruenda nuova

strada, perché eretto nel 1908 (come scritto sul frontale del portone). Il

portone è, dei due a mare della strada, quello più a levante, in senso giusto

per la viabilità odierna, ma in senso opposto per quella all’origine

(giustificata però dal fatto che allora era l’unico).

===civ. 2r il Pagano/61 pone la ditta Alemagna panettoni

===civ. 4: posto sul lato a mare, è il più a ponente di tutti i

caseggiati. Il portone ha la caratteristica di occupare –nella facciata - il

più a ovest di due riquadri (ciascuno incorniciato da una mezza colonna ai due

lati) ambedue uniti con un unico capitello frontale alla sommità (nel riquadro

a levante, c’è una finestra). Questa scelta architettonica, di per sé inutile,

lascia pensare che in origine –prima di ammodernamenti- ci fossero due porte, e

forse per due scale

===civ.5: fu eretto nel 1955. È posto sulla scalinata, di fronte all’1. Al 5r,

nel 1961 c’era una officina meccanica di Medica I.

===civv. 7 e 9 ebbero questa assegnazione nel 54; prima erano

l’ 1 e 3 della via.

===civ. eretto nel 1936 (XIV)

===civ.13r nel 1961- L’autorimessa Sampierdarena

===civ 37r nel 1961- L’autotr. ParodiP

Alcuni insediamenti artigianali hanno sede solo nella

metà strada a levante come alcune officine meccaniche per auto, un salone

d’auto, la civ ===5Ar la soc. Multilastic; ed una palestra di insegnamento

professionale della danza, appunto chiamato “Spazio-Danza”

(è una associazione

sportivo culturale nata nel 1991, e maturata in scuola ufficialmente

riconosciuta dal Ministero della pubblica

istruzione. E’ divenuta

negli anni un centro didattico territoriale di primaria importanza

nell’insegnamento della danza in tutte le sue qualità, dalla classica al

flamenco e liscio, dalla ‘danza del ventre’ al jazz, al ‘tiptap’, a quella

‘afro’, al ‘funky’, alla ‘latinoamericana’, ed a qualsiasi espressione in

merito che l’uomo abbia inventato. Nel marzo 2004 l’aumento degli allievi ha

indotto aprire una 2a.sede in via AdBozzolo 1, in angolo con via E.Degola,

utilizzando uno stabile da tempo rinnovato esternamente ma abbandonato nella

funzione commerciale).

STORIA: La parte a levante è distinta in due diverse

componenti: una, la ripida scala diritta verso il monte; la strada carrozzabile

vera e propria, con senso viario parallelo a via A.Cantore.

La prima (e piccola parte della seconda), in origine erano

parte del parco della sottostante villa Spinola.

Rimane traccia del giardino, in una nicchia a

ninfeo visibile non appena salita la prima rampa di scale che unisce

la nostra strada a quella che scorre superiore, via G.Balbi Piovera.

Questo piccolo ninfeo, che ha più di cinquecento anni, è

stato assurdamente coperto anteponendogli, nel mezzo, una colonna in cemento

che sorregge la cancellata

delimitante la proprietà del piano terra del civ. 1 Appare

un orribile compromesso salomonico: sottintende che l’architetto che ha

costruito l’edificio non potendolo distruggere perché difeso presumo dalle

Belle Arti e non potendolo neanche inglobare nel giardino privato, piuttosto

che lasciarlo fuori di esso al piacere visuale e storico dei passanti, ha con

dubbia intelligenza inventato questa mostruosità architettonica: che i beni

privati abbiano priorità sui beni comuni e di rilevanza storica, mi appare

strano).

La scalinata, prima di essere inclusa nella strada in

oggetto, faceva parte di un erto viottolo o scalinata a sua volta, che saliva a

Promontorio, e che popolarmente veniva chiamata ‘via Montegalletto’

(vedi).

La seconda, ha -a metà percorso- un micro rilievo a dosso da

superare; probabile naturale asperità del terreno, non affrontato spianandolo,

nei tempi in cui si lavorava senza ruspe meccaniche.

la metà a levante, vista dall’incrocio con v.BPiovera

verso ponente con i civv. 2 e 4

La parte a ponente, ha anch’essa due caratteristiche ma diverse dalla prima,

anche se con sembianze speculari.

Una infatti, speculare alla scalinata della parte a levante,

posta nella parte finale della strada, corrisponde ad un trattino di quella

strada che nel 1800 era tutto un sentiero diritto, che dall’attuale

via NDaste saliva sino a Promontorio (si chiamava vico Imperiale (vedi) ed era un tutt’uno delle

attuali via Damiano Chiesa-via

GB Botteri-(non via MFanti) via Carrea; costeggiava a levante i muri di cinta

della villa Scassi –già della famiglia Imperiale-. Con l’edificazione di tutta

la collina e l’apertura di via Cantore e dell’ospedale, l’erta salita venne

frantumata in tanti pezzetti e con titolazioni diverse).

L’altra è la strada vera e propria che nel tratto di nostro

interesse cambiò

ripetutamente nome a seconda delle ideologie politiche della giunta municipale:

dopo vico Imperiale divenne via Jaurès; poi via Egidio Mazzucco (così era nel 1933; poi questa

titolazione fu trasferita con delibera del podestà del 19 ago.1935 nella attuale

v.C.Rolando); infine -e finalmente per fortuna senza faziosità- via G.Pittaluga.

Quando sul colle (1915) fu eretto il nuovo ospedale, per chi voleva

raggiungerlo dal basso, la salita Imperiale era la via di elezione: bisognava

passare per l’attuale tratto a ponente della strada, e continuare salendo

fiancheggiando sempre la villa Scassi. Solo dopo la cessione al municipio del

terreno di proprietà Piccardo, che permise si aprisse la strada, divenne

agibile alle carrozze seguendo i tornanti dell’attuale via G.Balbi Piovera.

Il palazzo ha i due portoni, aperti su questa facciata,

appunto perché antecedenti all’apertura di via Cantore. Anche la attuale

farmacia Cantore, si apriva su via Pittaluga (quindi nel retro rispetto ora; ma

questo ingresso, dopo essere divenuto secondario, fu eliminato negli anni 70-80

circa).

Incastonato dentro il muro che sostiene la via BPiovera in

ascesa, c’è uno dei vespasiani ancora in

funzione e relativamente decente.

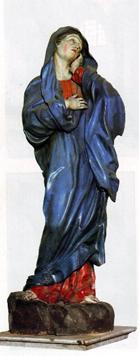

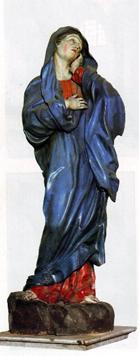

DEDICATA allo scultore del legno più famoso del nostro borgo,

essendo nato a San Pier d’Arena il 21 magg. 1689 (altri scrivono 1691

circa). Di genitori di condizione economica modesta, essendo

istintivamente portato al disegno e poi a modellare il legno, fu indicato a

Pietro Ciurlo (allievo di A.M.Maragliano e che pure lui viveva nel borgo-vedi);

ne divenne allievo e per innata bravura riuscì poi a divenire superiore al

maestro. Infatti, staccandosi dalla bottega del maestro, ne aprì una propria ed

iniziò ad assumere direttamente commissioni da privati e da congregazioni

religiose.

Ci ha lasciato a testimonianza della sua bravura un

“Crocifisso” (nella chiesa della Cella), ed un gruppo “crocifisso con Madonna

e san Giovanni Evangelista” eseguita per la chiesa di santa Sabina (antichissima del IV secolo, fu

rifatta due volte: dopo l’incursione araba del 936 e nel 1547 rinnovata architettonicamente

e negli arredi; affrescata nel 1846, fu poi sconsacrata nel 1931, demolita nel

1939, al suo posto eretto un cinema. Però

per fortuna ricostruita ex novo in via Donghi, ove si conservano tutt’ora

queste opere d’arte),

ambedue unici della sua produzione conosciuta scolpiti in grandezza naturale.

Ed altrettanto unico esistente in patria, è un

bassorilievo in legno lavorato con avorio (nel tabernacolo sull’altare maggiore

della chiesa cappuccina della SS.Concezione: decorò le formelle in legno,

scolpendo con tecnica finissima ed a bassorilievo la resurrezione di Gesù).

Conosciamo finiti all’estero: un altro bassorilievo (tratto

da un disegno di Luca Cambiaso, già di proprietà di Stefano Passano: alla sua

morte, fu venduto a collezionisti inglesi); un tabernacolo per la chiesa dei

cappuccini di Lisbona (trattasi di un bassorilievo con episodi dei sacri Libri,

tratto da disegno dell’abate Lorenzo De Ferrari); una statuina di sant’Antonio

(in origine per l’omonima chiesa di San Pier d’Arena); ed altri bassorilievi.

Purtroppo l’artigianato

dell’intagliatore del legno ha lasciato traccia storica labilissima, né

attendibile né documentata, limitandosi la storiografia –solo il Soprani in

pratica, e poi il Ratti- ad intagliatori per le chiese (il coro o pulpito), ma

assai imprecisa nei riguardi del lavoro per statuine del presepio. In questo

campo, pare che il Pittaluga iniziò ed acquisì fama scolpendo statuine tendenzialmente

grandi ed in particolare quelle degli animali al punto che per definizione,

viene riconosciuto come l’animalista del presepio genovese.

Seguendo la moda che faceva divenire tradizione il presepio

nelle case dei nobili, poi predilesse eseguire prevalentemente i “lavori in

piccolo”, che lui vivente, gli diedero maggior guadagno ma che più facilmente

si sono disperse. Di sua produzione vengono citate quelle conservate al museo

civico di Villetta Di Negro, ed in poche chiese di Genova. Caratteristica divenuta

innovativa a quei tempi, era di modellare e rendere mobili le parti del corpo

scoperte, lasciando invece fisso e da rivestire di abiti il manichino centrale:

questo permetteva di far assumere alle statuine i gesti e l’atteggiamento più

consoni alla posizione fatta assumere nello scenario e nello stesso tempo

concedere alle signorine nobili, usando ritagli di stoffe per i loro vestiti,

esercitarsi nell’arte del cucito modellando gli abiti per i personaggi,

gareggiando in maestria e fantasia.

A quarant’anni di età, fu colto da una grave malattia degli

occhi, che offuscandogli la vista, compromise seriamente la sua attività. Di

carattere mite e religioso, sopportò con rassegnazione per tre lunghi anni

questo martirio, finché le intense cure di un valente oculista, gli permisero

di tornare alla sua arte. Marito esemplare, rimase uomo pio e mite: pensando

di essere ignorante in tutto, appariva sottomettersi a tutti cercando di non

contraddire i sentimenti altrui; fu ottimo padre per i suoi sette figli (il

Soprani dice che non ne ebbe alcuno) che allevò seguendo i principi di

rettitudine e religiosità che ispirarono la sua vita.

Si spense nel nostro borgo, il 14 mag.1741 (altri come il

Soprani scrivono: “per violenta malattia, nel 1743, al cinquantesimosecondo del

viver suo”) a poco meno di 53 anni.

Già da molti secoli prima,

dai tempi delle Crociate, essendo la spiaggia di San Pier d’Arena rinomato

cantiere di navi di tutte le stazze, ed essendo in uso abbellire gli scafi con

sempre più pregiati intagli e sculture, la scuola locale di questi artisti del

legno fu sempre all’avanguardia ed assai ricercata: il Novella ricorda altri

due valenti artisti intagliatori: Giuseppe Forlano e Filippo Santacroce (quest’ultimo

fu incaricato di abbellire la poppa della galea capitana della Repubblica,

scolpendovi l’arrivo a Genova delle ceneri di san Giovanni Battista).

BIBLIOGRAFIA

-Archivio Storico Comunale - Toponomastica, scheda 3546

-AA.VV.-Annuario guida Archidiocesi- ed./94-pag.431;

ed./02-pag.467

-AA.VV.-Scultura a Genova e in Liguria-Carige-vol.II-pag.287

-Gazzettino Sampierdarenese: 6/88.9

-Galassi MC.-Venite adoremus- Tormena.1993. pag. 39.57

-Genova, Rivista municipale: aprile/37.33

-Grosso&Bonzi&Marcenaro-Le casacce e la scultura lignea-Goffi.’39-p.25

-Il Secolo XIX del 31.1.04 +

-Lamponi M.- Sampierdarena – Libro Più.2002 – pag.199

-Novella P.-Strade di Genova-Manoscritto bibl.Berio

1930circa-(pag.7.11)

-Soprani&Ratti-Vite de’ pittori, scultori e…-Tolozzi.1965-vol.II-pag.289

-Pagano/1933-pag.247; /1961-pag.338

-Pastorino&Vigliero-Dizionario delle strade di Ge.-Tolozzi

1985-pag.1484

-Poleggi E. &C-Atlante di Genova-Marsilio.1995-tav.35

-Rosselli B&E-Santa Sabina restituita alla città-LaCasana

1/1985-pag 39

-Stradario del Comune di Genova ediz.1953-pag.141

-non citato su Enciclopedia Motta e Sonzogno + Paolo

Novella +

da MVinzoni, 1757.

da MVinzoni, 1757.  da Pagano 1967-8

da Pagano 1967-8 da

Google Earth 2007

da

Google Earth 2007