PESCATORI piazza Pescatori

PESCHERIA piazza Pescheria

Non è facile localizzarle - essendo descritte genericamente “a lato mare della via Cristoforo Colombo” (via San Pier d’Arena).

Ma da un documento dell’Archivio Storico Comunale di Palazzo Ducale si chiarisce essere chiamata ‘piazza’ la attuale strada che ancor adesso congiunge via San Pier d’Arena con il Lungomare; nel documento è segnata a levante dell’ultimo isolato di via C.Colombo prima che essa si continui con via Fiumara Antica e si dirami in via Bombrini e via Garibaldi (v.Pacinotti). Il documento è la richiesta di sopraelevazione al civ. 1 della piazza, fatta nel 1924, dagli ‘eredi Angelo Casazza’ ed è alla fine firmato da Benedetto Ermenegildo Casona.

Altri riferimenti di documenti ritrovati:

- Il 27 dicembre 1900 il regio Commissario straordinario A. DeBenedetti, propose alla giunta comunale il nome di “piazza Pescatori” per quella piazzetta da via C.Colombo, detta popolarmente “delle cucine economiche”; e di “piazza della Pescheria” allo slargo popolarmente conosciuto anche come “largo della Pescheria”.

- Il 26 genn.1901, il cittadino Grosso Francesco protesta in Comune opponendosi alla targa di ‘piazza Pescheria’ ad un terreno posto vicino alla pescheria comunale, ma - a suo dire - di sua proprietà.

- Nel 1910 vengono citate ancora entrambi le piazze, segno che esistevano e quindi di non assenso al ricorso fatto. Piazza Pescatori aveva un numero civico; piazza Pescheria aveva l’1 ed il 2; ambedue erano ‘da via C.Colombo al mare’.

- A conferma, De Landolina scrive che nel 1919 il sindaco Bettinotti Mario (che fu il sindaco più giovane, da poco tornato dalla grande guerra) in piazza Pescheria aveva fatto costruire in riva al mare «una piccolissima saletta con un certo gusto architettonico per la vendita del pesce, che mai, al contrario, vi si è visto»: probabilmente, la su citata “pescheria comunale”.

- Ancora DeLandolina 1923 scrive che la piazza Pescatori era il punto di partenza ed arrivo per «lanciare le reti per la pesca per ammainarle al ritorno».

- Nell’elenco delle strade stilato nel 1927 subito dopo l’unificazione dei comuni nella Grande Genova, compaiono esistere ambedue le nostre piazze (classificate di 5a categoria) ma ambedue soggette ad essere variate essendovene una corrispondente omonima nel Centro.

- Una lettera del 6 marzo 1929-VII è intestata «Opera Nazionale “Balilla” / per l’assistenza e l’educazione fisica e morale della gioventù / sotto comitato provinciale / Genova San Pier d’Arena / piazza Pescheria»

- Nel 1933, Novella ed il Pagano, confermano ancora la presenza di ambedue le piazze citate nel 1927, logicamente sempre da via C.Colombo verso il mare; era di 5.a categoria con un civico la prima e tre la seconda.

- Il Pagano cita al 5r di piazza Peschiera (che però non esiste da noi, presumo sia stata Pescheria) di un altrettanto non meglio specificato club “cooperativa Pescatori ed amici”; ed al civ. 8 la tipografia di Reale Federico (vedi anche in via P.Cristofoli); e il calderaio Casazza del 1921

Tra gli scrittori, non c’è accordo:

a)--- Lamponi propone decisamente essere stata titolazione della piazzetta dei Minolli; a mie mani ho nulla per smentirlo se non la deduzione fatta prima e che in quegli anni essa aveva già un nome: piazza Savoia.

b) considerato che in un documento d’archivio datato inizi 1900, la pescheria municipale era al civ. 50 (di allora), e che il teatro Ristori era –sempre per la numerazione di allora - al civ. 26; il palazzo municipale al 56-58-59, e quello del sale al 61, che il Grosso (di cui sotto) aveva case al 39 e 42-3-6: si può localizzare quindi, subito prima a levante del palazzo comunale, in corrispondenza ove ora dove c’è il palazzotto della Salvamento.

c)---Nel Pagano/1921 compare al civ. 1 di piazza Pescheria, l’officina meccanica di Casazza Angelo & figlio – lo stesso sarà nel Pagano/1933 - lavorazione in rame ed altri metalli.

L’officina dei calderai Casazza, sappiamo era in fondo a via Colombo, sul fianco ad est del palazzo con attuale civico 52, allora tutto di proprietà del Casazza Angelo: e quindi potrebbe essere in questo tratto la Nostra piazza – ancor oggi senza nome proprio, facente parte di via SPdA, posizionata meno di cento metri prima che finisca e di fronte ad ove sfocia via Pacinotti.

Nel Pagano 1933 è sempre Casazza Angelo e figlio; ma in Piazza Pescatori 1 di SPdArena; telefono 41-124. Vedere foto specifiche.

Forse lo stesso Casazza Angelo – ma non credo – e quindi un omonimo, che in questa data ha stampato un opuscolo –numero unico- per la chiesa della Cella, ove si dichiara «Arti grafiche Sampierdarena - soc. an. – stabilimento cromo-lito-tipografico – stampati di Lusso e Commerciali / Forniture complete per Uffici / Cataloghi illustrati – Opuscoli / tricromie – Etichette in rilievo; impianto speciale per la Lavorazione di Scatole—Fornitori delle Scatole per lo Zucchero di Stato. Telef 49.25».

proprietà della Civica Biblioteca Gallino

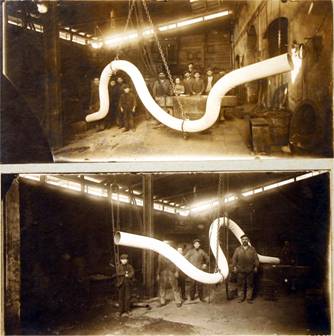

tubo di ferro sagomato, lungo 7 metri

Queste due denominazioni, in epoca sconosciuta furono soppresse e le piazzette furono incorporate con via C.Colombo.

DEDICATA a: San Pier d’Arena, fin dal più antico, è sempre stata terra di abitazione di pescatori, dai tempi della cappella votiva a san Pietro -poi divenuta di sant’Agostino alla Cella - quando la spiaggia era praticamente deserta, alla creazione del porto che ha distrutto in pochi mesi più di mille anni di storia.

Regolamentazioni più precise si hanno da dopo il 1100 con la conservazione dei documenti: è di allora il nome del lastrone piatto e levigato generalmente di lavagna, tipica dei monti liguri su cui i pescatori poggiavano la merce (valeva anche per il grano, l’olio ed altre merci), detto “clapa o ciappa” e, da lì “chiappa” per indicare poi genericamente e tipicamente la pescheria (a Genova abbiamo la zona della Chiappella, vico e porta delle Chiappe, salita Chiappa e Chiapparolo ,piazza Chiappazzo e via Chiappeto e Chiassaiuola).

Come vi venivano battuti i pesci venduti ancora vivi, era divenuto oggetto di berlina e quindi di punizione far battere più volte il sedere su un lastrone similare: le cosiddette “patte in ciappa“ (nato per i pescatori che non si attenevano alle regole, si estese anche per i debitori comuni, i falliti, i ladruncoli, i servi infedeli o che comunque non stavano al loro posto -maschi e femmine-: dal mercato ittico un lastrone fu portato a Banchi e negli altri mercati, affinché le punizioni di sculacciata passiva fossero di pubblica visione).

Già nel 1200 e fino oltre il 1400 i pescatori erano dotati di strumenti come “canne, scandagli, bilance, nasse, tramagli, rezzagli, palamiti (o palangari), sardare (o sardellare), sciabiche e tonnare; ma soprattutto di reti che costituivano un bene patrimoniale soggetto a vebndite, eredità o affitti alla pari di case e terreni”.

Più fitte e precise le leggi dai primi anni del cinquecento, soprattutto al fine di proteggere la popolazione dall’abuso della vendita di prodotto non fresco; così, appena sbarcati, per vie obbligate e senza intrattenersi per vendere a privati, dovevano raggiungere le pescherie, pena sanzioni e sequestro; non potevano farsi sostituire sul mercato da altri rivenditori se non dopo un certo orario; dovevano mantenere un contegno senza schiamazzi; potevano alzare i prezzi solo nei giorni comandati di magro; i pesci “posi” del giorno prima dovevano essere segnalati; punizioni varie erano previste per gli inadempienti , come dapprima multa, poi raddoppiata, poi tratti di corda, ed infine addirittura galera.

È del 1692 una ‘grida’ del Magistrato dei provisori delle Galere, da leggersi “ne luoghi soliti e consueti, e particolarmente anco in la Chiappa doue si sogliono vendere i Pesci, nella Piazza del Guastato, nelle spiagge della Foce e di San Pier d’Arena…”: nel foglio vengono stabilite le pene contro i trasgressori delle disposizioni, e contro i frodatori della gabella sui pesci: da 5 anni di bando o ‘relegatione’ a 2 anni di carcere o ‘galea’.

Secondo tradizione, furono i pescatori di San Pier d’Arena che soccorrendo una nave in tempesta, oltre ai naufraghi salvarono una statua della Madonna che portarono in chiesa (pare proveniente dall’oriente, fuggita dalla furia distruttrice -già iniziata nell’VIII secolo- degli Iconoclasti; ma gli esperti la fanno risalire ad arte del seicento). Per tre volte la sacra effige scomparve dal sito, e fu ritrovata su un castagno a Coronata: interpretando la volontà divina, fu lasciata nel santuario.

Dello studioso Armando Di Raimondo il ritrovamento di un esposto fatto scrivere nel 1778 dai pescatori del borgo, contro De Marini G.B., Magistrato della Polcevera, residente a Rivarolo; nel loro esposto, segnalano che pretendeva quotidianamente per sé, famigli e collaboratori, approvvigionamento di pesce fresco a prezzo così stralciato da non essere conveniente se non per dovere di sudditanza. La questione andò al Senato che chiamò il Magistrato: egli si difese in modo arrogante e – da nobile intoccabile – negando ogni abuso e disprezzando ironicamente i poveri sudditi.

Ma è da un nostro concittadino, Rebora, e dai suoi studi che si sente smentire che la pesca era l’alimentazione preferita dai sampierdarenesi; essendo invece preferenziale come alimentazione, la pastorizia e gli animali da cortile.

Nella Pieve di s.Martino esisteva un altare apposito e gestito da loro con i proventi del lavoro domenicale (è descritto nella guida del CentroOvest-Remedi).

Già dal 1925 sull’arenile di Prà, si organizzò un Palio marinaro tra cittadine e paesi limitrofi, laddove i pescatori esercitavano la loro valenzia e forza muscolare: la passione per queste sfide era molto sentita, e rappresentavano l’attrazione più forte. Cosicché dopo la guerra, nel 1955, il Comune di Genova istituì il “Palio di san Pietro” (oggi Palio di Genova) nell’ambito di una più vasta manifestazione “Vita all’aria aperta”. Allo scopo si dotarono i 12 singoli concorrenti (Voltri=verde; Prà=rosso; Pegli/Multedo=bianco.granata; Sestri=bianco.nero; Cornigliano, SPd’Arena=bianco verde; Foce/sGiuliano=rosso blu; Boccadasse=, Sturla/Vernazzola=giallo; Quinto=blu; Nerv=arancio; sIlario)Capolungo=viola), di un gozzo da regata (a 22 palmi; in legno di mogano e cedro; costruiti tutti eguali in un cantiere di s.Margherit; lunghi m.6,5; pesanti 300 kg;). La prima domenica di giugno, 4 vogatori locali (di punta) ed un timoniere (alla guida di scia ovvero vogante in piedi col volto in avanti); da davanti alla chiesa di s.Pietro (patrono e protettore dei marinai (escluso 1996 a PortoAntico; 1997 e 2000 a calata Zingari; 1998 alla Foce;1999 a Nervi; 2000° Prà) vogano per un miglio marino (= tre giri di boa) per infine arenarsi per far salire il ‘mozzo d’arrampicata’ scaòlando la corda ad infilare la bandierina nell’apposto vaso posto alla sommità di un rialzo di 4-5 m. Nel 1986 i gozzi in legno furono sostituiti da quelli in vetroresina, lunghi 5,65 e pesanti 195 kg. Ed eliminata la ‘scia’. Il vincitore, per un anno tiene il “Batacchio bronzeo” del XVI secolo – scuola del Cellini- che ornava il portone nord del Palazzo del Principe e regalato dagli eredi

la zona fotografata testimonia la teoria c) come localizzazione

malgrado l’intestazione della cartolina, metto la presenza a distanza del pontile di Giunsella

in discussione sia la nostra spiaggia per quel testimonierebbe giusta la localizzazione c)

pontile in mare che non abbiamo mai avuto

BIBLIOGRAFIA

-Archivio Storico Comunale palazzo Xducale

-Archivio Storico Comunale - Toponomastica schede 3411 e 3417

-Benozzi.Caminata-L’Oratorio di Coronata-Inchiostri Ass..1999-pag.48

-DeLandolina GC.-Sampierdarena-Rinascenza.1922-pag.51

-DiRaimondo A.-La Podestaria di Pol.-Bollettino ACompagna-1/2010-p.5

-Lamponi M.-Sampierdarena-LibroPiù.2002- pag. 68

-Maira Niri M-La tipografia a Genova…-Olschki.1998 - pag.471

-Novella P.-Strade di Genova-Manoscritto bibl.Berio.1930circa-(pag.18)

-Pagano/1933-pag.248.873

-Pastorino.Vigliero-Dizionario delle strade di ge.-Tolozzi.1985-pag.1437

-Pescio A.-I nomi delle strade di Genova-Forni.1990-pag. 92.268-9

-Raimondi P.-Proverbi liguri-ed. LaStampa1992-pag. 9