RELA via Urbano Rela

TARGA: via – Urbano Rela

angolo con piazza V.Veneto

angolo con via A.Cantore

QUARTIERE MEDIEVALE: Mercato

da MVinzoni, 1757. In giallo, crosa dei Buoi con –fucsia-

villa Centurione Carpaneto; blu, via Carzino con villa del Monastero; verde,

ipotetico tracciato di via URela sino alla ferrovia.

da MVinzoni, 1757. In giallo, crosa dei Buoi con –fucsia-

villa Centurione Carpaneto; blu, via Carzino con villa del Monastero; verde,

ipotetico tracciato di via URela sino alla ferrovia.

N° IMMATRICOLAZIONE: 2836, CATEGORIA: 1

da Pagano 1967-8

da Pagano 1967-8

CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 52680

UNITÀ URBANISTICA: 26 - SAMPIERDARENA

da Google Earth, 2007

da Google Earth, 2007

CAP: 16149

PARROCCHIA: s.Maria della Cella

STRUTTURA: strada comunale carrabile, senso unico viario, da piazza Vittorio Veneto a via A.Cantore, lunga m. 123,29 e larga 7,02 con due marciapiedi larghi circa m.1,2 alcuni di proprietà condominiali piastrellati.

Nella parte slargata verso monte, dal garage alla strada, è doppio senso veicolare ed adibita anche a parcheggio libero.

STORIA: Nella carta del Vinzoni - nella parte conclusiva della ‘strada Centrale’ (oggi via NDaste, ma proprio dove sarà tagliata all’apice da via ACantore) si vede che tra casupole anonime ed una casa -con piccolo terreno a mare, dei RR.PP. della Cella - si apriva un sentiero che sfociava nei terreni del mag.co Giuseppe Doria. Quando a fine 1700 tutto divenne precarialmente incolto, si iniziò a dire popolarmente che questo sentiero andava “in ti prôi” o “in scî prôi” perché liberi da abitazioni: faceva tutt’uno con l’attuale piazza Montano e vi si giocava a bocce o dava ospitalità a saltimbanchi girovaghi. Sicuramente è per questo che, il primo nome assunto, alla costruzione delle prime case nel periodo 1850, fu via Prato (vedi - comprensivo ed assieme, in unico, col tratto che fiancheggia la ferrovia, oggi via Orsolino). In questo mezzo secolo i terreni iniziarono ad essere comprati da imprenditori locali ed essere occupati da primite costruzioni.

Nel dic.1900 un regio Commissario straordinario propose alla Giunta comunale di lasciare il nome di via Prato al tratto che ancor oggi fiancheggia la ferrovia; e neonominare ‘via Urbano Rela’ la direzionale sud-nord. Evidentemente fu accettata perché nel 1901 già c’era la targa in marmo.

In quegli anni, la strada era separata da via NBixio e dai giardini facenti parte della villa di piazza Montano, da casupole adibite a stalle e depositi di carriaggi, dai quali è derivato il toponimo popolare dato alla zona de ‘le stalle’; ed al sommo c’era l’oratorio della Morte ed Orazione di prete Giordano (vedi via A.Cantore).

Nel Pagano/1908 - nella via - sono segnalati (anche nel 1912) il negozio per illuminazione ad acetilene di Emilio Roncagliolo ed il negozio di foraggi di Barabino Agostino.

Nel 1910 la strada era ufficialmente riconosciuta; in questo elenco ufficiale, congiungeva ‘via V.Emanuele con via N.d’Aste (sic)’; aveva civici sino a 3 e 10.

Il Pagano 1911-12-19-20-25 segnalano al 3-26 l’impresa edilizia di Vallini Giovanni (1911-12); e civico non precisato: un negozio di commestibili e di foraggi, di Barabino Agostino (1911-25); l’officina meccanica di Roncagliolo Lorenzo (12-19) (nel 1925 era al civ.17, officina auto-moto-ciclistica; il figlio N.E. era sopranominato “Milio de’ biciclette”); il pasticciere Tuo GB (11-20); ed il salumiere –con enormi magazzini di formaggi- Ivaldi Silvio (1911-25) fu Giuseppe.

Nel 1925¨ all’1 Musso Cesare & C., telef. 41-292, hanno fabbrica di profumi e la ‘concess. della tintura Lavinia’;--- all’1-18 Banchero Agostino¨ vende carbone fossile;--- 26r Caorsi Giovanni fa il tappezziere e fu soprannominato “Giuanin o tappessê”;--- civico non precisato l’osteria di Barabino Agostino;---

Nella parte a levante, non è precisato quando, fu soppresso il ‘vico Traverso’ (o Traversa), chiuso; cancellato, fu inglobato nella strada principale. Nel 1927 era ancora in atto.

Nel 1927 la strada compare nell’elenco comunale della neoformata Grande Genova, distinto da via del Prato.

Classificata di 3a categoria.

Essendo unica intestazione tra tutte le delegazioni, passò indenne all’epurazione dei doppioni.

Nel 1933 era di 3.a categoria e civici sino a 5 e 10. Al civ.1 si apriva la fabbr. profumi Musso Cesare & C. (concess. della tintura Lavinia); al 17 l’officina di Roncagliolo Lorenzo, per auto, moto, ciclistica; al 39r il macellaio Morasso Giacomo un salumificio; probabilmente l’attività venne ereditata dal figlio Francesco, detto dagli amici ‘Kaiser u maxellâ’; una macelleria; un negozio legnami di Risso Domenico che aveva rilevato il deposito e macchinari per la lavorazione del legno, dalla ditta Serra.

Posta nel centro vitale cittadino, è sempre stata sede di fiorenti attività artigianali e commerciali, le cui botteghe per operosità meriterebbero essere ricordati più approfonditamente, anche se ogni generazione di abitanti ricorda con nostalgia i suoi coetanei (antichi negozi dei Collareta carbonai; un formaggiaio e falegname, sono stati sostituiti da due banche; ed una tavola calda; il fruttivendolo Calvi (popolarmente detto ‘Beppin di Landi’: bisagnino; aveva un magazzino dove in via Catore c’è la sbarra e andava dietro a Gragnani –negozio di dolciumi all’angolo-; ed ancora negozio anche in cima a via Venezia; gli ortaggi in buona parte provenivano da proprietà terriere nella zona del Campasso –con parente una certa Zulema- e da via GB.Monti, dal quale –forse- lassù han preso il nome la via, scalinata e galleria del treno);un parrucchiere; latteria al 51r; Angelucci di articoli elettrici).

Roncagliolo ricorda degli anni 1920-30 anche una generazione di carbonai; una vaccheria dei Lagorio che durante la guerra del 1915-18 ospitò delle mense chiamate ‘cucine economiche’; un ufficio postale gestito successivamente da Cascapera,Bertacchi, Capurro,Macciò. Abitanti famosi il notaio Martino jr; il dott. Bonanni Carlo; il dott. Roncagliolo; Tubino, detto ‘Baccicin’ l’olimpionico di ginnastica di Anversa1920.

anni 1970 - zona occupata da un ‘Luna park’ - il circolo sociale Dopolavoro Ansaldo

CIVICI

2007= NERI = da 1 a 13 (nessuno pari)

ROSSI = da 1r a 69r

2r a 34r (mancano 14r, 16r, 22r, 24r)

Nel Pagano/40 la via va da Pzza V.Veneto a v. A.Cantore; nel civv. neri: privato (medici, avvocati); 4 legnami; 9 levatrice. Rossi: senza civ. Fossati G&f.lli, lav. latta; 1 trattoria Bolognese, di SassiT.; 5 art.casal.; 6 carboni; 7 riparaz.calzat.; 8 vini; 11 commestib.; 14 parrucch.; 15 pastif.; 16 mode; 17 biciclette; 18 orolog.Schiffo; 20 ricami; 21 pasticcer.; 22 cappelleria; 43 fabbro Macciò; 61 fruttiv. ; 65 macell.; 69 ottoniere.

CIVICI DISPARI

===civ.1-3r Nell’appendice subito a nord della ferrovia, il caseggiato ad un piano il cui tetto fa terrazzo al primo piano del palazzo, ospitò per molti anni degli uffici postali, poi trasformati nel 1950 in trattoria-ristorante, chiamati ‘Bolognese’ di Sassi T. -poi Bigozzi Mario; poi ‘Landi Bolognese’; poi di nuovo ristorante ‘Luna Caprese’ (negli anni ‘60) e del ‘Toscanaccio’; poi (anni ’70) il Circolo Ansaldo (o Dopolavoro aziendale Ansaldo), che è stato uno dei più grandi circoli ricreativi aziendali Enal di Genova, ed occupava a piano terra, anche il 3rosso. Probabilmente è da essi che negli anni 1910-30 partì l’iniziativa di aggiustare la fontana della piazza antistante, procurando il basamento della vasca con scalini.

Poi una palestra; e dal 2008 (forse anche da prima) la Chiesa Evangelica Valdese ↓foto (la cui storia è narrata in via Cantore civ. 16 e che ora occupa anche un appartamento nel civ. 1 (ex dopolavoro Ansaldo).

===civ.

1: Sopra il civ.

7r vicino al portone c’è una nicchia che doveva ospitare un san Giuseppe, tolto “per restauro”…da un po'

troppi anni.

Nel 1889 l’attuale unico palazzo era composto di due costruzioni di 4 piani, ed allora civv. 3 e 4 di via del Prato; i proprietari, fratelli Chiesa fu Francesco (vedi via Prato) in quella data, considerato il cattivo stato, proposero unire le due costruzioni e rifare anche la facciata nuova. I timbri di autorizzazione della giunta sono apposti però su un progetto di facciata che non corrisponde alla attuale lasciando presupporre che malgrado l’approvazione, non fu realizzata. Attualmente, il portone da adito ad una scala che sale sino all’ultimo piano; ma a livello del primo – come si evidenzia anche dalla facciata - una scalinata sale ad un ballatoio trasversale da cui si accede ad un’altra scala che sale indipendente fino alla sommità, dimostrando essere stati due palazzi distinti, uniti in seguito al primo piano, per una entrata unica. Vi ha ospitato l’Ist.A Manzoni all’int.1; l’avv. PG Benvenuto all’int.2 negli anni 1922; ed al “p.2°” il regio notaio G.Martinoja (negli anni 1919-20).

Il palazzo finisce col civ. 13r.

--2° palazzo successivo, attaccato al primo, ha civici rossi da 15r a 23r.

Ricordati: il ===civ.17r nel 1950 il bar di Roncagliolo Nicolò detto ‘Nicoletto di fidê sottî’;

===civ.21r nel 1950 il bar di Odino C.(che ne possedeva un altro nell’angolo pza Montano-pza Settembrini).

===civ. 3 , con portone molto semplice, sormontato dalla sigla in ferro con le lettere M e V intrecciate e floreali.

--VICOLO, una volta con nome proprio (vedi vico Traverso). Ha civv. dal 25r al 51r e civv. neri dal 5 all’11 (da controllare)

===civ. 47r : Nel vicolo, per più generazioni, e quindi un classico nella delegazione, da oltre 140 anni vi lavorano i Macciò (ultimo, Emilio) artigiani del ferro battuto; erano chiamati popolarmente ‘Masonin’ (perché le primitive lontane origini sono del paese nell’entroterra ove erano conosciuti per la produzione di chiodi piccoli e grandi, fatti a mano e con testa larga), mentre quelle più recenti sono della Coscia. Da fabbri, seppero aggiornarsi con cancelli, balaustre, serrande e sbarre elettriche, particolari lavori artistici esistono in città e fuori, usciti dalla forgia incudine e martello dei Macciò (così nelle nostre chiese alla Cella ed a san Gaetano in particolare, al CAP, nelle grosse industrie, piccoli commercianti ecc.). Nel Pagano/33 non c’è.

--3° palazzo con civv. dal 53r al 61r; e 13

===civ. 57r : l’orologiaio Giuseppe Schiffo per i sampierdarenesi è punto centrale e determinante dell’orologio (come per Genova allora era Oscar Linke a DeFerrari), da quando possederne uno rappresentava quasi un salto sociale. Giunto da Udine quando il territorio era appena stato sottratto agli austro-ungarici, portò qui nel 1927 il suo lavoro e la passione collezionistica, attività tramandata poi al figlio. Porta e vetrina sono del 1927; nell’interno sono conservati utensili ed oggetti vari originali del primo ‘900 (un compasso per ingranaggi, una punzoniera per il montaggio dei rubini, un tornio ad archetto, una fresa per anelli ovali degli orologi da taschino, un orologio a cipolla contapassi). L’arredo comprende una cassaforte austriaca del 1954 e molte foto. Nel Pagano/33 non c’è.

===civ.63r è un cancello che dà adito ad una aia tra i due palazzi, ad uso del civ. 61r (che è stato una rosticceria negli anni 80)

===civ. 13 caratterizzato, uniche in città, dalla disposizione simmetrica delle alte finestre, per ambedue i piani.

--4° palazzo

===civ.67r la vecchia rivendita di sementi ex Curletto che pur cambiando

gestione nei primi anni del 2000, ha mantenuto il primitivo nome; ma che anch’esso ha abbandonato nel 2009 per traslocare in via Dondero come fioraio, lasciando nell’angolo un negozio di ceramiche.

____________________________________________________________

CIVICI PARI (posti a ponente)

---1° Palazzo con ingresso in piazza Settembrini

===civ. 2r e 4r nel 1950 esercitava commercio di legnami esteri e nazionali, con segheria, la ditta Risso Domenico &figlio, di Risso Carmela &C..

Sino al 2008 è stata una rivendita di borse, gestita da un cinese.

===civ. 6r il cancello per entrata auto, di proprietà dell’8r

---2° Palazzo con

===civ. 8r: Demolita una fila di case (ancora nel 1954 erano i civv 6-8; poi nel 1985 anche il civ. 4), vi rimase per anni uno spiazzo di proprietà Gadolla, sul quale via via si succedettero Luna park, giostre, un autolavaggio, ed altre attività transitorie.

Nel 1982 fu richiesta la concessione edilizia, prevedendo una nuova sede dell’ ente Poste italiane; dopo un rigiro di polemiche e trattative tra ordinante (le PPTT, che imponevano il tutto o niente), Comune e CdC (che proponevano una parte del costruito da destinarsi ad uso sociale, ma che ottennero solo la promessa di altra superficie equivalente), e costruttore, i lavori procedettero coinvolgendo -come previsto dal progetto- anche il palazzo prospiciente piazza Settembrini-piazza Montano. Finché nel 1987 fu completata la costruzione. La facciata che si affaccia in piazza Montano, fu ricostruita con lo stile liberty di come era la precedente costruzione, mentre il rimanente retrostante è in stile moderno cemento-acciaio, col tetto a terrazze degradanti da permettere una più ampia luminosità.

il palazzo delle PT, a fine

erezione negli anni ’80.

il palazzo delle PT, a fine

erezione negli anni ’80.

Vi ha avuto sede la direzione compartimentale ligure delle Poste, le quali essendosi privatizzate nel 1999, ora il nome è solo Ente Poste.

Dal febbraio 2002 vi si sono traslocati gli uffici della sede ligure del Ministero del Tesoro (la targa spiega: Ministero dell’Economia e delle Finanze – dipartimento Provincia di Genova – direzione provinciale dei servizi vari – ragioneria provinciale dello Stato). Provenienti dalla Corte Lambruschini, trattano tutte le pratiche dei dipendenti dei vari ministeri statali (stipendi, pensioni, ecc). Si aggiungeranno pure la

===civ. 10r “Commissione medica di verifica”, e la Ragioneria Provinciale dello Stato.

===civv. 12r in angolo, e 18r a metà del:

VICOLO che unisce via U.Rela con piazza N.Montano. Mancano il 14r e 16r. Questo, potrebbe essere una strada (anonima) se non fosse divisa a metà da un muretto: nella striscia a mare è libero passaggio pedonale; nella striscia a monte risulterebbe come il retro dei palazzi di via ACantore e quindi proprietà privata (da ponente: la veranda del bar di Pza Montano seguita da deposito di Squillari –stacco- banca.

---3° palazzo facciata laterale di via ACantore, con civv. dal 28r al 38r con

===30r ingresso del garage sottostante il palazzo

DEDICATA al comandante sampierdarenese di una nave trireme, che domenica 7 ott.1571 era presente alla battaglia di Lepanto, nel mar Ionio lungo la costa greca tra il capo di Corinto e quello di Patrasso, vicino all’arcipelago delle isole Curzolari. Era stata varata sulla nostra spiaggia tre anni prima, ed armata con 150 uomini di equipaggio tutti del borgo,

Le premesse vedono l’Europa assediata ed invasa dai musulmani che nel 1389, col sultano Murad I, iniziarono a riscattarsi dalle sconfitte delle crociate e poco alla volta ricuperare il terreno perduto. Anzi con estrema intraprendenza (presa turca di Costantinopoli 1453; la jihad -la loro feroce guerra santa- predicata dai muezzin; i corsari barbareschi vassalli del sultano che dalle coste dell’Africa-Turchia- Croazia-Albania-Grecia seminano terrore nelle riviere dalla Spagna all’Italia, acquisendo il dominio del Mediterraneo; conquista dei Balcani compresa Ungheria, fino a Ratisbona, in assedio di Vienna, 1529) favoriti da un’Europa dilaniata da rivalità religiose e politiche. La minaccia fu seriamente valutata dal nuovo -1566- papa PioV (il domenicano AntonioMichele Ghisleri) malgrado le rivalità tra se stesso ed i protestanti, le Repubbliche marinare fra loro, tra Venezia e Spagna, tra Francia e CarloV, riuscì a riunire sotto il segno della Croce tutte le potenze cristiane con la mira di difendersi dalla morsa invadente della mezzaluna dell’Islam.

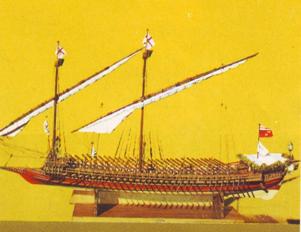

una galea genovese (già presente nel 1298 a

Curzola). Museo del mare

Un altro capitano, presente e capitano di altra galera genovese fu Centurione Giorgio, divenuto ricchissimo bancario e poi doge e padre della beata Virginia CenturioneBracelli.

La battaglia La flotta turca comandata da Ali Pascià, era forte di 282 navi (222 galee e 60 galeotte) armate di 750 cannoni e con 88mila uomini imbarcati (34m soldati, 13m marinai, 41m rematori; ma soprattutto godeva a vantaggio del leggendario mito dell’ invincibilità, spietatezza e dominanza) si scontrò con la flotta cristiana comandata da don Giovanni d’Austria (imbarcato sulla ‘Real’; fratello di Filippo II di Spagna, figliastro dell’imperatore CarloV) e formata da 170 galee (comprese le galeazze, veri e propri alti castelli fortificati ed armati dei primi archibugieri) più una settantina di navi minori), 1815 cannoni (che contribuirono a fare la differenza: quelle grosse e lente navi dei cristiani, apparvero come ghiotta e veloce preda: quando da esse ne uscì un inferno di fuoco e di palle, per gli arabi fu l’indigesto antipasto della sconfitta) e 74mila uomini (forti della fede religiosa).

Gli arabi ebbero 80 navi affondate contro 14 (–altri scrivono 15-: 10 veneziane, una di Malta, Savoia, pontificia, genovese); 147 catturate; 30 mila morti contro 8mila (4800 veneziani); 5-10mila prigionieri da mettere ai remi; furono liberati ben 15mila prigionieri (10m italiani) che erano stati messi ai remi.

La vittoria della flotta cristiana, fu eclatante dopo cinque ore di scontro: alle ore sedici l’esito appare già evidente. Marginali, mille episodi, mille pezzetti di puzzle relativi a gesti da eroi o da conigli in una bolgia di sangue e confusione: Miguel de Cervantes Saavedra, futuro grande scrittore, ebbe la mano sinistra storpiata; Agostino Barbarigo, vice comandante veneziano, perse la vita alzando la visiera per meglio gridare gli ordini e fu colpito da una freccia; gli schiavi incatenati sulle galee ottomane che boicottarono l’efficienza islamica. Non marginale però l’ombra di un giudizio negativo che coinvolse la manovra compiuta da Gianandrea Doria, comandante –sulla ‘Perla’- l’ala (detta anche ‘corno’) destra con 58 galee (spagnole, genovesi, romane e maltesi): allargò in fuori così tanto, da quasi non partecipare alla battaglia (ed infatti il Rela non partecipò ai combattimenti), quasi permettendo invece ai nemici di incunearsi tra lui ed il centro dello schieramento cattolico con conseguente grave pericolo per il settore centrale (ove era a comando don Giovanni, con 61 galee) e per l’ala sinistra (comandata da veneziano Barbarico con 51 galee) che stavano sostenendo la vera battaglia; per cause sconosciute, il suo avversario, il terribile spietato e famigerato Uccialli (o Occhialì), schierato di fronte a lui -all’ala sinistra dei turchi, con parità di forze-, dopo aver travolto le prime quindici navi, non approfittò della manovra ma anzi si fermò e rinunciò al piano di incunearsi ed aggredire i cristiani sui fianchi speronandoli con i rostri.

Grandi e severe critiche furono riservate al comportamento del genovese, nipote del grande Andrea Doria, reputato il più abile ed astuto tra i condottieri di tutte le nazioni che partecipavano alla preparazione, ma fondamentalmente un pirata e già fin da prima contrario ad uno scontro diretto con la flotta turca. Il suo comportamento (definito da LaGravière ‘manoeuvres énigmatiques’) e l’equivalente del turco ancor oggi non sono ben spiegabili: disorganizzazione nelle comunicazioni; disattenzione agli ordini generali; contrasti tra condottieri. I difensori (spagnoli) scrissero che la manovra del genovese fu astuta perché così impedì al turco, rimasto sconcertato dallo schieramento assunto dall’ala cristiana, di partecipare alla lotta, temendo essere colto sul fianco a sua volta; i denigratori (veneziani)\ constatarono che l’ala del Doria non combatté per nulla. Dopo 5 ore, concluso lo scontro con la disfatta dei mori, lo videro comparire sul campo di battaglia in tempo per appropriarsi di parte del bottino, ma dando il fianco a terribili sospetti. L’accusa calcò la mano denunciando paura di perdere il suo naviglio che il genovese aveva appaltato agli spagnoli per 10mila scudi a nave (era risaputo che i genovesi armavano di propri marinai e soldati le proprie navi, e le affittavano per servizi come mercenari: ovvio che se in battaglia il legno affondava, l’affare era a scapito del proprietario, da qui l’accusa di essere stato più pronto nella ritirata che nella lotta) o addirittura patteggiamento col nemico, visto che il loro scontro si risolse con focolai isolati di combattimento, completato dalla fuga dell’Uccialli quando -al centro- gli avvenimenti presero brutta piega per i turchi, accusato anche lui di essere stato desideroso più di salvare i suoi legni privati, che di fare guerra: infatti furono le uniche 40 a rientrare a Costantinopoli.

La vittoria della grande battaglia non fu solo nella distruzione della flotta turca, e nell’arresto dell’espansionismo islamico, quanto nella dimostrazione che il turco poteva essere vinto (il contrario si era inculcato per paura nella gente, soggetta alle crudeli scorribande ed alla incapacità delle flotte cristiane di difendere le coste).

In quegli anni, esisteva a Genova il Magistrato dei Triremi, il cui scopo era coordinare la costruzione e la conservazione delle navi della Repubblica.

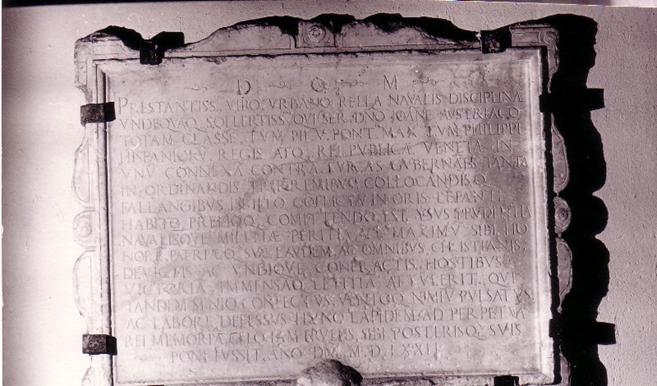

Nel chiesa della Cella (ora nel museo) fu posta una lapide donata dalla associazione genovese A Compagna, che in alcuni punti è di difficile lettura; comunque – compresi gli errori - recita:

« D.O.M. / PRESTATISS. VIRO URBANO RELLA NAVALIS DISCIPLINA / UNDEQUAQ SOLLERTISS. QUI SER DNO JOANE AUSTRIACO / TOTAM CLASSE TUM PII V PONT. MAX. TUM PHILIPPI / HISPANIORU. REGIS ATQ REI PUBLICA VENETA IN / UNU CONNIXA CONTRA TURCAS GUBERNATES TANTA / IN ORDINANDI TRIRREMIBUS COLLOCANDISQ / FALLANGIBUS IN ISTO CONFLICTA IN ORIS LEPANTI / HABITO PRELIOQ COMITTENDO EST USUS PRUDENTIA / VAVALISQUE MILITIA PERITIA SIT MAXIMO SIBI II O / NORE PATRIAQ SUE LAUDEM AC OMNIBUS CHRISTIANIS / DE..IS..C..UNDIQUE CONTRACTIS HOSTIBUS / TANDEM SI_NIO CONFECTUS V_NICO NIMIV PUISAT US / AC LABORI DEFISSUS HUNC LAPIDEM AD PERPETUA / REI MEMORIA ... FRUENS SIBI POSTERISQ SUIS / POSU ..IUSSIT ANO DOM. MDLXXII »

In succinto si traduce “a Urbano Rela, uomo capacissimo nella disciplina navale, e solertissimo, che servì don Giovanni d’Austria e il Pontefice Pio V e Filippo II re degli Spagnoli e la Repubblica di Venezia in una unica contesa contro i governatori turchi”.

DeLandolina/1922 conferma che è scritta in latino, e che è datata 1572. Certo è che se non ci fosse questo scritto, nessuno mai avrebbe ricordato questo figlio di San Pier d’Arena; e condivido il parere nel constatare che l’averlo immortalato in una targa ancora poco influisce sulla conoscenza del personaggio da parte della cittadinanza.

Il destino della trireme sampierdarenese è sconosciuto; nessun testo specifica se il Rela sia stato uno che ritornò in patria o se invece fu uno degli affondati e dispersi. Alcuni cittadini attuali di San Pier d’Arena, con questo cognome, vantano – senza prove - delle ascendenze con capitano. Si dice persino che il Rela era nativo di SestriP e solo poi residente nel nostro borgo.

Il Novella ricorda che sulla spiaggia del nostro borgo fu varata nel XVI secolo la nave battezzata ‘CAPITANA’, che fece parte della flotta genovese nello specchio di Lepanto (non è dato sapere se fu quella comandata dal Rela, o -visto il nome- dallo stesso principe GioAndrea Doria).

Sappiamo che Ettore Spinola era uno dei tre comandati di altrettante galee presenti nello schieramento (le altre due furono ‘la Piemontesa’ dei savoiardi e la ‘Fiorenza’ dei toscani), poste al centro della flotta, direttamente ai lati delle tre ammiraglie centrali. La galea genovese si chiamava la “Grifona”; e il comandante morì in quella battaglia.

Un archibugiere genovese, GB Contusio, imbarcato sulla Grifona, nave del papa, uccise il famoso corsaro Carascosa.

La battaglia di Lepanto

La battaglia di Lepanto

Palazzo del Principe-Genova- arazzo su disegno di Luca Cambiaso e Lazzaro Calvi, manifattura di autori fiamminghi

BIBLIOGRAFIA

-Archivio Storico Museo della chiesa di SM della Cella

-Archivio Storico Comunale

-Archivio Storico Comunale Toponomastica - scheda 3808

-AA.VV.-Annuario.guida archidiocesi—ed./94.pag.435—ed./02-pag.472

-AA.VV.-SPd’Arena dall’antico borgo marinaro-Agora.1995 -pag.39

-AA.VV.-Guida alle botteghe storiche- DeFerrari.2002- pag. 128

-Cappellini A.-Dizionario biografico di genovesi ill.-Stianti1932-pag.131

-Capponi N.-Lepanto, 1571-Il saggiatore.2008-

-DeLandolina GC.-Sampierdarena- Rinascenza.1922 -pag.2452

-Gazzettino Sampierdarenese : 1/73.2 + 3/73.10 + 1/74.5 + 2/79.16 + 9/79.6 + 2/84.9 + 5/88.1 + 1/89.9 +

-Granzotto G.-La battaglia di Lepanto-Mondadori

-Il Secolo XIX : 12.12.01 + 30.01.02 + 7.10.05 +

-Lamponi M.-Sampierdarena-LibroPiù.2002-pag.73

-Levati PL-Dogi biennali- Marchese e Campora.1930 -pag.216

-Novella P.-Strade di Ge.-Manoscritto b.Berio.1900 -pag.7.19

-Oreste G.-narrazione inedita della battaglia-SLSPatria-v.76-II-pag207

-Pagano annuario/1933-pag.248; /40-pag.389; /61-pag.357.598

-Petacco A.-La Croce e la Mezzaluna-Mondadori2005-

-Poleggi E. &C-Atlante di Genova-Marsilio.1995 - tav.34

-Quarti GA-Lepanto-Ist.AvioNavale.1930.VIII-pagg.49.69

-Tuvo.Campagnol-Storia di Sampierdarena-D’Amore.1975-pag.19

-E.Motta + E.Sonzogno non c’è

La battaglia di Lepanto

Palazzo del Principe-Genova- arazzo su disegno di Luca Cambiaso e Lazzaro Calvi, manifattura di autori fiamminghi