SANTACROCE via Filippo Santacroce

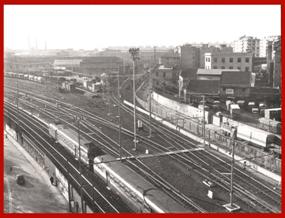

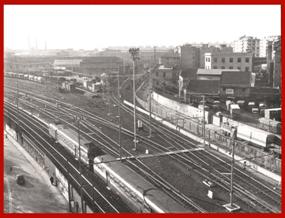

Dal Pagano 1961

Dal Pagano 1961

Procedendo verso Rivarolo, era la

traversa verso ponente, subito dopo via Bezzecca, dall’attuale via W.Fillak; chiusa. Adesso è un breve tratto

stradale di una decina di metri, che incrocia la laterale di via Bezzecca.

Prima però, ed ancora nel 1933

era ancora “via san Fermo” ed aveva alle spalle la fonderia.

Fu denominata ‘via Filippo

Santacroce’ con delibera del podestà del 19 agosto 1935.

Rimane inclusa nel Pagano/40 “da via

delle Corporazioni”; con un civ. nero 1, e uno rosso al 2r

s.a.eserc.fond.liguri Costruz.

Ancora nello stradario del Comune

dell’anno 1953 è riportata via Santacroce, col n° di immatricolazione 2845 ;

di 3.a categoria; “da via W.Fillak (chiusa)”.

La titolazione è stata soppressa

dal Consiglio comunale nell’aprile del 1960, in concomitanza dell’erezione dei

palazzi che ora in gran parte appartengono a via Bezzecca; ed incorporata nel

nome unico del partigiano Fillak; infatti l’unico portone esistente, nel

passaggio è divenuto civ.16A di tale via.

DEDICATA

allo scultore in legno, nato ad Urbino nel XVI secolo e di cui abbiamo notizie

solo da dopo il 1569 quando per interessamento del conte genovese Filippo

Doria, ancor giovane, fu inviato a Roma a scuola di cesello.

Divenuto abilissimo, lo steso

nobile lo accolse poi a Genova e lo occupò ad intagliare in minuto coralli,

gioie, avorio, diaspri, cornioli e legni duri; e per creare piccolissime

figure (famosi sono i volti dei dodici Cesari ed

una passione di Cristo, incisi su noccioli di susina).

È ricordato pure per intagli di

grande formato - detti “di giusta grandezza”, come statue e statuine da

presepio (rivestite poi con abiti cuciti

dalle figlie dei signori con i ritagli dei loro preziosi abiti); parti

di navi (fanali, scritte, polene; in

particolare sulla ”Capitana” di Giovanni Andrea Doria che partecipò alla

battaglia di Lepanto nel 1571); e casse processionarie delle quali è ricordata quella dell’oratorio di

sant’Ambrogio di Voltri Un atto (notaio Pellegro Pogliasca) del 1594 per

l’oratorio di Voltri, ritrovato dall’Alizeri, sottoscrive il patto da parte

dell’artista di “fabricare una cassa con santo Ambrosio a cavallo, di allessa

di parmi cinque e mezo, con il chierico di altessa di parmi tre e mezo e angeli

quattro (scomparsi)…”. In effetti – in una scelta ricca di personaggi in

atteggiamento di battaglia, rappresenta s.Ambrogio a cavallo che sconfigge con

una frusta gli eretic; anche il cavallo partecipa schiacciandone uno e

mordendone un altro che urla dal dolore. Dietro, due chierici apparentemente

estranei, aspettano invece l’esito sicuro dello scontro). Non si conosce il

coloritore. Ma si sa che nello stesso anno il pittore Agostino Piaggio colorì

un’altra cassa del Santacroce, scolpita per la stessa casaccia, rappresentante

il martirio di s.Bartolomeo, ma andata distrutta

Chiamato familiarmente ‘Maestro Pippo’,

i suoi cinque figli - chiamati Pippi, si dedicarono anch’essi con discreto

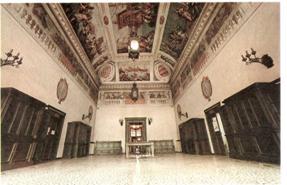

successo alla stessa arte: forse è loro il soffitto della sala del Maggiore

Consiglio in palazzo Ducale.

Di tutti più famoso fu G.B.,

nipote in quanto figlio di Matteo.

Morì a Genova nel 1607.

Artisticamente rientra nel

complesso panorama della scultura lignea cinque-secentesca, caratterizzato da

un elevato numero di artigiani-artisti, noti più attraverso le carte,

documenti, contratti, che per le poche opere superstiti.

BIBLIOGRAFIA

-Archivio Storico Comunale

-.Toponomastica, scheda 4035

-AA.VV.-Scultura a Genova e in

Liguria-Carige-vol.I-pag.389.391-3

-Enciclopedia Motta (dice morto

nel 1609)

-Genova rivista municipale :

8/37.34

-GrossoO-Le Casacce e la scultura

lignea..,-Goffi.1939-pag.31

-Montaresi M.-Genova, dal borgo

alla città-Erga.1990-pag.159

-Pagano ediz./1933-pag.230--/40-pag.401;

1961-pag. 379.446.quadro 72

-Stradario del Comune di

Genova-ediz.1953-pag.159

non citato da Novella+Vigliero+

ESonzogno

SANTO CRISTO

crosa Santo Cristo

Una crosa con questo nome viene

citata nel regio Decreto del 1857, quando si volle definire quella parte della

“strada superiore” o interna (il lungo

serpentone costituito da via De Marini (oggi, compreso via L.Dottesio), via sant’Antonio e via Mercato (oggi via NDaste)) nel momento in cui essa andava a

proseguire verso il ponte sul torrente Polcevera.

Il decreto, come limite alle

singole parti della strada, pone dei nomi di proprietari delle case che – a

quei tempi - dovevano essere conosciuti dai più: così ‘via Mercato’ andava da casa Monticelli, angolo con via della Cella fino alla casa

Ferrando e fratelli Morasso, poste alla biforcazione con l’inizio sia

della ‘crosa santo Cristo’ che quella di ‘san Martino’.

Infatti, di queste, la prima casa

(Serra-Monticelli-Baselica) è la villa

posta nell’angolo tra via N.Daste e via della Cella; la seconda (Ferrando) era all’altezza di via A.Scaniglia, quindi l’ultima di via

Mercato; i terzi (fratelli Morasso) avevano

casa vicino all’Oratorio dei Morti quindi nei pressi di via Alfieri.

Ma secondo la mia interpretazione

non è mai esistita una simile crosa; e corrisponde alla cattiva lettura della

“crosa san Cristoforo” (attuale via A.Scaniglia), per la quale l’estensore della legge erroneamente

abbreviò il nome (un lapsus di scrittura)

che favorì l’errore di interpretazione.

BIBLIOGRAFIA

Archivio Storico

(NB. il decreto, riportato sul Secolo XIX senza nessuna

ulteriore spiegazione né firma del ricercatore, è irreperibile come originale

sia all’Archivio di Genova che a quello di Torino; ed a me pervenuto come ritaglio

denza data di uscita del giornale)

SAPONIERA piazza della Saponiera

LA STRADA.

Citata solo dal Gazzettino S., riferita ad un avvenimento occorso l’11.03.1817.

Il giornale racconta infatti che gli abitanti del borgo vennero avvertiti dalla

municipalità francesizzante di una distribuzione di pane alle ore tre dopo il

mezzogiorno nella piazza su citata, e con la raccomandazione di presentarsi in

tempo poiché dopo quell’ora le porte della piazza sarebbero state chiuse e non

ci sarebbe stato più ingresso.

Nessun altro libro cita questo

nome e nessun altro l’avvenimento. Per una localizzazione, si potrebbe

allacciare alla crosa dei Buoi: per fare il sapone occorre il grasso o l’olio:

essi potevano arrivare via nave, ma potevano anche essere raccolti in una zona

locale di macellazione che però nessun testo riporta.

Concesso che quest’ultimo sia

vero, è accettabile che il nome della

piazza fosse popolare e tale da

essere conosciuto dai più; di conseguenza -molto presumibilmente- lo doveva in

merito ad una delle numerose fabbriche di sapone, forse più grossa e

rappresentativa delle altre.

All’erezione della ferrovia, e

con l’espansione dell’Ansaldo, una conosciuta fabbrica di sapone era in

attività alla Fiumara; ma non sarebbe stato logico riferirsi ad essa per il

nome del titolo in trattazione, perché in zona decentrata per una distribuzione

di pane alla popolazione.

Evidentemente fa parte dei

nominativi non ufficiali (ché - a quei tempi - non esistevano ancora targhe

comunali, e solo le strade più importanti avevano un nome - decretato dall’uso -

e non dalla ufficialità), e legato ad una denominazione di comune conoscenza,

di qualcosa (nel nostro caso uno stabilimento fabbrica di sapone) ritenuto

punto di riferimento generale.

DEDICATA

Saponifici sono citati dal 1700 in quantità fino a 25-30 per tutto il borgo,

con un totale di 50-60 operai. In quel secolo, l’industria del sapone era

monopolio dei liguri.

Si descrive che il nome sapone

derivi dal dialettale toponimo Savona.

Ma, come spesso accade, l’avidità

del guadagno e la non capacità imprenditoriale genovese fecero precipitare

questa tradizionale produzione: sopratutto, inventare variazioni lì per lì

economicamente vantaggiose, quali l’aggiunta di talco, steatite, barite, ecc.

Della fine del 1500 sono editti

mirati - con pene pecuniarie pesanti - a frenare le frodi, che coinvolgevano

anche le altre produzioni – in primis la seta che per legge non doveva essere

“insaponata con la feggia” altrimenti “si dava cattivo odore al panno e non

poco pregiudizio alla tinta“; la punizione era pecuniaria (£.200, restituzione della somma percepita ed una

inabilitazione all’esercizio per un periodo di tempo stabilito dai

prestantissimi Magistrati”); ed il tintore che avesse egualmente usato tale

sapone adulterato, sarebe incorso nelle stesse pene.

Il sapone doveva essere “della

bontà dovuta” e non con le seguenti misture “olio, bratta, soda mischia con

calcina” (la soda e la calce costituivano

lisciva la quale veniva mescolata con la bratta a formare il sapone adulterato).

I francesi di Marsiglia e gli

inglesi, ebbero alcune sagaci e vincenti capacità: modernizzare gli impianti

(con ovvio minor costo alla base); inizialmente non modificare la purezza del

prodotto; imporre dazi alti all’importazione – escluso il mercato dell’olio a

dazio zero di importazione - e trovarne - bassi per i saponi e alti per l’olio

- alla nostra frontiera. Con queste caratteristiche, soppiantarono il mercato

ed il nome internazionale. Una volta acquisito il ‘business’, anche loro

adottarono le alterazioni qualitative (soprattutto

il talco) spaccialdole per miglioramento commerciale salvaguardando il

nome ‘di Marsiglia’.

Inizialmente i nostri

produttori trovarono sfogo esportando nell’America (USA

e Perù, sopratutti); e tutto funzionò con guadagno, finché anche loro

non sbarrarono l’importanzione alzando i dazi.

La lavorazione del sapone si

allaccia all’importazione ed alla lavorazione di olio d’oliva (e tutti i derivati estratti dalle grane oleose),

soda (quella caustica, necessaria per la

produzionbe di certi saponi, era più conveniente importarla dall’Inghilterra

che produrla a casa nostra) e legname necessario per i fuochi; ed alla

produzione delle candele steariche (anche di

queste la nostra città era fiorente, ma vessate da leggi che ne impedirono la

prosperità).

Continue dovevano essere le

difficoltà operative perché -in genere- piccole industrie, monofamiliari,

carenti di operai e quindi di mercato, essendo il nostro interno invaso dai

prodotti inglesi malgrado fossero meno puri (usavano olio di palma e di cocco,

resine grasse).

Eppure, dalla relazione

dell’ing. Oneto del 1876, l’industria locale del sapone è citata al terzo posto

(dopo la meccanica e gli zuccheri); e la città quantificata ‘il punto più

importante d’Italia’.

Cronologicamente, nella storia

industriale-artigianale locale, si inizia a parlare di saponifici

nei primi anni del 1800; in particolare, il 1838 segna inizio di significativa

ascesa produttiva generale:

1830 (vedi in San Pier d’Arena)

1840-70 (idem);

1841 esistono sul territorio ben

30 fabbriche e 50 addetti;

1847 esistevano nel borgo ben 25

fabbriche di sapone, che davano lavoro a 57

operai; erano numericamente oltre la metà dei saponifici liguri;

1850 (vedi in via Daste e San

Pier d’Arena); 1869 (idem);

1863 sempre 30 fabbriche ma 100

operai;

1868 24 fabbriche con 65 operai;

1876 dalla relazione dell’ing.

Oneto, l’industria locale del sapone è citata al terzo posto (dopo la meccanica

e gli zuccheri); e la città quantificata ‘il

punto più importante d’Italia’. Vengono citate come ‘primeggianti’ fra tutte

(perché capaci di produrre tutte le qualità e tutte le quantità) la ditta

Oneto Agostino & C.; ditta Giacomo Canale; ditta Smith; ditta J.Meyer (posta –nel 1890- in via Garibaldi, 14° - di fianco

alla Oneto, dove oggi è ENEL); ditta

L.Traverso

1880 inizio di ripresa

Dei produttori, vengono citati

in particolare:

=Oneto

Agostino 1889-1902 (una

delle due è scorretta=sarebbe vissuto13 anni; G23 25) Titolare –se non esistono omonimi-. Forse preceduto

da -Francesco 1868 e seguito da -Luigi 1901 (SA30).

L’azienda, ‘ditta Agostino Oneto &C’ posta in via

Garibaldi 14 (via

A.Pacinotti; dove è l’Enel) smerciava

sapone comune (uso industriale e domestico per toeletta) in America ed in

Europa conquistando mercato (per il sapone palmitico-resinoso) una volta

esclusivo dell’Inghilterra.

Nel

1875 prevedendo ultimare un locale a

tramontana del fabbricato principale prospiciente via Garibaldi presentò in

quest’anno al sindaco il progetto (ripresentato nel 1890) degli ing. Salvatore

Bruno e Luigi Macciò prevedendo un nuovo impianto ferroviario con scalo merci,

allacciamento al porto e raccordo con la linea di Torino al fine di

decongestionare il traffico su rotaie divenuto caotico e convulso a livello di

s.Benigno. Nel 1876 occupava 60-70 operai,

produceva mille q./mese, viene citata come ‘primeggiante’ fra tutte le

industrie locali perché capace di produrre tulle le qualità di merce, ed in

tutte le quantità. Lo stesso Agostino, ingegnere, diverrà consigliere

comunale nel 1882; e la sua carta da lettere

–ai due lati del nome- riportava un disegno di un veliero da una parte e di un

pezzo di sapone dall’altro.

In

quegli anni in via Gioberti al civ. 13 compare una non meglio specificata ‘opera

Pia Oneto’ che nel 1902 ritroviamo proprietaria del civ.13 di via Gioberti.

Nel

1902 l’azienda compare aver uno dei primi

telefoni, col n. 815.

Nel

1925 l’opificio venne scalzato dall’OEG che

progressivamente allargò gli spazi,

sacrificando il saponificio Oneto e buona parte delle scuderie di Carpaneto.

Oneto Luigi ( -1923)

Molto probabilmente è lui che, impegnato nel sapone ed amante della vela, aprì

sulla spiaggia un piccolo cantiere per barche a vela destinate soprattutto

all’hobby delle regate (che allora stava

nascendo anche in Italia: in Inghilterra ed USA era da 50 anni che esistevano

le regate, quasi tutte per scommesse); ed

è a lui che il com. DeAlbertis si rivolse nel 1876

circa per costruire una prima goletta,’ Violante’, 12 metri circa, varata non

ad uso mercantile come erano tutte sino ad allora, ma per crociera o diletto (stiva adeguata allo scopo, con maggiori comodità e

raccolta di frutti di raccolta di ricerca scientifica: minerali, fotografie,

scoperte, costumi, maschere, vasi, ecc.).

E

sempre a lui, per progettare nel 1893 uno

yawl di 25,5 m, costriuito poi a SestriP, chiamato Corsaro, partito da Genova il 3 giugno 1893- dopo sosta a

Cadice- il 22 iniziò la traversata dell’Atlantico impiegando, 27gg e 22h x

3850miglia, per arrivare a san Salvador e poi trasferirsi a NYork

Alla

fine del 1800, con l’introduzione dei

motori, poco a poco furono smantellate tutte le barche a vela (dei Leverato,

Fossati, Bertorello); fu allora che Luigi ebbe l’intuito di ricuperare le

imbarcazioni a vela per farne regate. Pioniere, fece di SPdA il fulcro iniziale

di tanti appassionati (e poi valenti campioni in maestose regate al largo della

nostra città), dello Yachting Club nazionale e del Club Nautico Sampierdarenese

(nato nel 1901) dei quali l’Oneto fu il

fondatore. Così unì al mestiere di industriale la passione nautica che lo portò

ad essere il disegnatore e forse anche armatore di yacht da gara, più noto e

famoso anche all’estero. I velisti sampierdarenesi, sia come conduttori che costruttori (assieme a Luigi Oneto, si

ricordano Gilberto Pestalozza e Nicolò Russo) oggi sono sfumati nel nulla, ma

in quegli anni di primo secolo, erano fonte di gloria e di orgoglio cittadino,

vissuto con la stessa intensità di una vittoria oggi della squadra di calcio

del cuore, specie nell’edizione annuale della “coppa Città di Sampierdarena”. Tra le 19 imbarcazioni più famose da lui ideate

troviamo il ‘Violante’ ed il ‘Corsaro’ che portarono in tutti i mari del mondo

il cap. Enrico D’Albertis. Morì ottantenne il 13 agosto 1923 nella sua ‘villa Remondina’ a Serravalle ---

Il

“Giornale di Genova” del 29 ago 1935

conferma che Oneto Luigi era proprietario di un grande e floridissimo

saponificio (non sappiamo se parente –fratello- di Agostino) e che per riposare

veleggiava davanti alla spiaggia.

=Oneto Francesco nel

1868 al civico 3 di via CColombo, che aveva inventato e fabbricava “un

nuovo sapone giallo ad uso inglese”; nella strada aprì una rivendita.

=Canale

Giacomo citato 1876-

grosso esportatore in Sardegna malgrado la

concorrenza di Marsiglia. Nel 1889 risultano

‘fratelli Canale’.

Ed altri, in ordine

alfabetico:

Barabino

Gerolamo (via Colombo); Beerle A&C nel 1900 (via Colombo);

Casanova Salvatore (via Colombo); Castello Vitt. 1889; Castello Matteo fu GB;

Casanova Salvatore; DeMarchi Gerolamo (A74); Galleano Tomaso; Galliano Pietro; Leverato

Stefano (via Gioberti); Lombardo Giov.1889 poi Lombardo f.lli 1900 (via Daste);

Meyer Isidoro 1889; Morgavi AE 1925 (via

T.Grossi); Montano Nicolò 1908 (via Colombo- p.zza Montano);

Morasso Luigi (via Bombrini - PA5); Moro flli (via Colombo); Paita 1889; Pavese

(via Garibaldi); Premuselli frat. 1889; Queiroli-Calvi; Romairone

Giuseppe (via SPdA) ed un Romairone frat.di Agostino; Sasso (vedi sotto); Smith;

Traverso Luigi; Tubino Salvatore (via

Bombrini PA154)

BIBLIOGRAFIA

-Gazzettino Sampierdarenese:

2/94.7

-Lunario del signor

Regina-Pagano.1899-pag.541

-Oneto A.–industrie in

Sampierdarena-Rivista Marittima-febbr.1876-p.334

-Pagano (da ricercare nelle varie

annate)

-TuvoCampagnol-Storia di

Sampierdarena-D’Amore1975-pag.190

SASSO via privata Sasso

Corrisponde all’attuale via Gioberti, prima che le dessero

ufficialmente questo titolo, e quando invece popolarmente veniva indicata per

lo stabilimento (oleificio?) omonimo che si apriva nella strada.

Rientra, e quindi già presente ed

indicativa, nelle strade riconosciute dal regio decreto del 1857, che per la

prima volta nella storia cittadine fornisce una prevista nomenclatura delle

strade principali.

Il fatto che fosse “privata”,

sottolinea l’uso limitato allo stabilimento; seguendo l’usanza di allora di

indicare le strade neoformantesi in rapporto all’oggetto popolarmente più

facile a conoscersi, e significativo per indicare la zona.

È probabile quindi che la

titolazione, rimossa da questa strada centrale, l’abbiano solo spostata in zona

Fornace.

DEDICATA , presumo, al titolare

dell’oleificio (o saponificio) Sasso (vedi via GB Sasso).

Omonimi,

ma l’azienda si chiamava”fratelli Sasso’, gli imprenditori che avevano aperto

nel 1889 nel quartiere san Martino una fabbrica di pallini e di tubi di piombo,

ed ancora erano attivi nel 1930. Considerato il numero della manodopera

occupata nell’oleificio, e la concomitante presenza nella strada dello

stabilimento oliario, è più probabile sia per quello descritto in testata.

SASSO via

G.B.Sasso

TARGA:

S. Pier

d’Arena – 2846 – via - G.B. Sasso – industriale sampierdarenese – 1840-1914

Via – G.B.

Sasso – industriale sampierdarenese – 1840-1914

angolo con

via P. Cristofoli

angolo con

via N.Ardoino

QUARTIERE

MEDIEVALE: san Martino

da MVinzoni, 1757. In fucsia la chiesa di s.Giovanni

Decollato (don Bosco); celeste, via s.Giovanni Bosco; giallo, via CRota.

da MVinzoni, 1757. In fucsia la chiesa di s.Giovanni

Decollato (don Bosco); celeste, via s.Giovanni Bosco; giallo, via CRota.

N°

IMMATRICOLAZIONE: 2846 CATEGORIA: 3

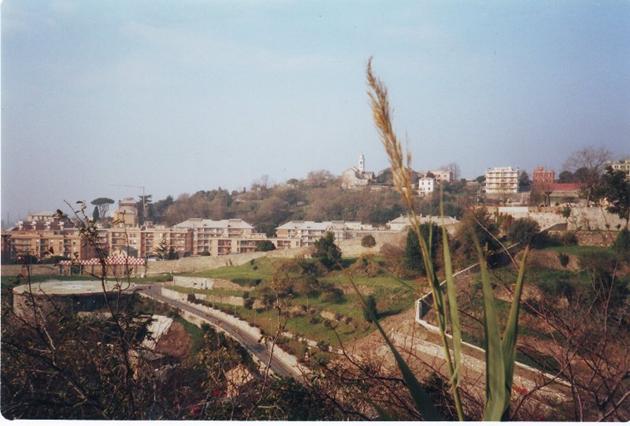

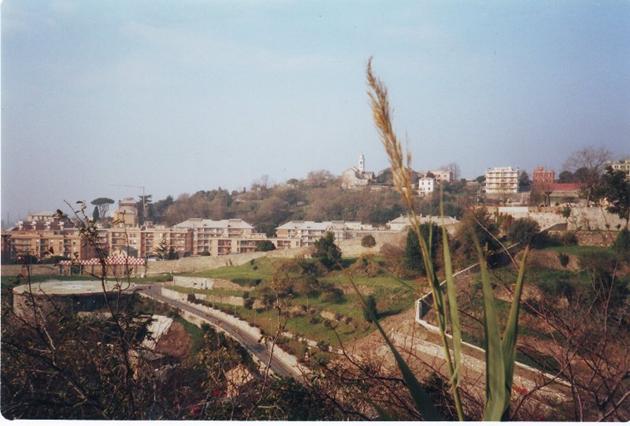

da

Pagano/1961 da Google

Earth 2007. In giallo, via Arduino.

CODICE

DELLA STRADA - N° INFORMATICO 56500

UNITÀ

URBANISTICA: 25 - SAN GAETANO

CAP: 16151

PARROCCHIA:

s.Giovanni Bosco

STRUTTURA: senso

unico viario da via P.Cristofoli (Google=fucsia) a monte dell’incrocio via C.Rota

(Google=celeste), a via N.Ardoino (Google=giallo).

Da

accesso alla salita di “scalinata dei Landi” (Google=rosso).

E’

servita dall’acquedotto DeFerrari Galliera

Ne

Il Secolo XIX/ 03 e 04 si legge che è stata inclusa nell’elenco delle ‘vie

private di interesse pubblico’ e quindi programmata a divenire municipale con

passaggio gratuito, per usufruire di manutenzione e dei servizi generici quali

fognature, spazzatura, illuminazione, asfaltatura ecc.

STORIA: sino al

1900, il terreno era proprietà Durazzo Pallavicini, curato a prato e orti.

In

una carta del 1890 si dimostra che -stante una ‘fame’ di alloggi popolari assai

pressante- .tutta la zona fu lottizzata ed ogni imprenditore, nel suo terreno,

poteva costruire con ottimi profitti.

Nel

1905 via Cristofoli era appena tracciata; e anche la nostra strada, allora

aveva in erezione i palazzi che poi la hanno delimitata: durante la loro

erezione era quindi ancora solo un anonimo camminamento privato, usato dai

muratori.

Al

suo compimento fu intitolata via Alessandro Manzoni (e tale era ancora nel 1933, di 5.a categoria, con

civici sino all’ 1 e 10, e che collegava via P.Cristofoli con via

C.Cattaneo =N.Ardoino).

Con

delibera del podestà, il 19 agosto 1935 fu denominata ‘via G.B.Sasso’.

CIVICI

2007-NERI

= 1 e da 2

a 10

ROSSI= da 1r a 13r (compresi 7F e 9AB) e da 2r a 20r.

===Nel

Pagano/40 esiste “da via P.Critofoli a via C.Cattaneo” ed ha solo civv. rossi 1 fruttiv.; 3 latteria; 5 vini; 8

ottoniere; 11 lavor. latta Fossati Giaconmo; 11 fabbr.cornici Bocci Ernesto

===Nel

Pagano/1950 è citata

solo al 5r=una osteria, di Ivaldi Maria; non bar

né trattorie. Il quello /1961 i numeri

rossi vedono: 1r=fruttivendolo; 3r=latteria; 4r=calzolaio;

5r=osteria; 8r=ottoniere;

11r =lattografia Fossati&C; 12r=carrozziere; 14r=ORLEM

officine elettromagnetiche; 16=panificio

===civ.10 (Nella curva) abitava la famiglia in cui è cresciuto

Natalino Codognotto, più noto come Natalino Otto,

cantante sposatosi 1955

con Flo’s Sandos (Mammola Sandon); e con lei ebbe una figlia, Silvia. Era nato

a Cogoleto nel 1912 penultimo di cinque; e trasferito qui all’età di tre anni

col padre ansaldino. Da bimbo fu affetto da polio, che guarì lasciandogli un

lieve handicap nel camminare. Andato tredicenne a lavorare in una officina, già

era bravo a percuotere una batteria e ritmare i tempi delle canzoni in voga.

Meno pesante fu il secondo lavoro di sarto; ma il balzo fu l’offerta -1935- di

suonare –e poi anche cantare- sul Conte Biancamano, durata due anni. Durante il

conflitto continuò a cantare in compagnie di varietà e con Gorni Kramer che lo

lanciò in alcune incisioni che permisero di farlo conoscere in campo nazionale

e cantare nelle migliori orchestre (Semprini, Mojoli, Kramer ecc.). Il suo

stile era lo slow, il ritmo lento, al limite quello moderato. Morì precocemente

per cardiopatia nel 1969

===civ.11r c’era

negli anni 1950-60 lo stabilimento di lavorazione della latta (recipienti,

scatole, ecc) e della relativa litografia di Fossati

Giacomo e f.lli, con sede anche in via U.Rela. Nel 2008 c’è un

gommista.

Il

piccolo edificio è – nel retro – strettamente collegato alla linea ferroviaria

che dal porto va al Campasso. Negli anni dell’ultima guerra, era di transito

durante gli allarmi per scappare in galleria.

È

punto di interesse qualora la linea potesse diventare metropolitana

di ponente, quale punto di fermata intermedia.

===civ.13r dagli anni

2000 esiste una moschea, luogo di culto musulmano.

DEDICATA ad un

industriale, presumibilmente concittadino, ma di incerta definizione sociale.

Nel

1889 compare Consigliere nella giunta comunale locale guidata dal sindaco

Dall’Orso Pietro

Il giornale politico-amministrativo ‘La Ragione’

pubblicato a San Pier d’Arena nell’ anno 1890 nel numero di luglio sostiene la

candidatura di un Sasso GB industriale per le elezioni amministrative del

giorno 20 (assieme a Giovanni Bombrini, Carlo Orgero pittore, Natale cav

Romairone (direttore della Cassa generale) e

Lazzaro dr Canessa).

A) forse è lo stesso che

impiantò in via Gioberti, a ponente dalla neonata strada, uno stabilimento per

la lavorazione dell’olio di oliva e/o saponificio.

Appare il

più probabile perché combacerebbe tutto, escluso -ma fondamentale- il periodo

di vita delimitato dalle due date sulla targa. Alcune carte della ferrovia del

1847-50 (quando il titolare avrebbe avuto 7-10 anni) citano un Sasso Emanuele

fu GB quale proprietario del terreno a levante della crosa sant’Antonio (poi divenuto vico stretto sant’Antonio), esteso dalla “strada comunale interna” (via N.Daste) alla “strada Reale”

(via Sampierdarena - sulla quale si apriva la casa di proprietà) e coltivato ad

orto. Quindi è probabile che il Nostro sia un omonimo, ma nipote del vecchio

GB, e figlio di Emanuele: allora usava dare ai nipoti il nome di un nonno,

specie il paterno. Non si sa chi dei tre aprì lo stabilimento, ma probabilmente

il Nostro fu quello più famoso e che allargò con fortuna le sorti

dell’opificio.

Il primo GB, doveva già

essere un possidente, essendo subentrato proprietario del vasto appezzamento

di terreno -nel quartiere sampierdarenese detto Boraghero, subito a levante

della Cella-, quando la strada neanche esisteva; e prima che il tutto fosse

interessato al taglio -a metà- operato dalle ferrovie e dalla neonata strada

Reale -attuale via G.Buranello- nel 1847; in quella data , come già detto,

la proprietà era di Sasso Emanuele fu GB .

Cronologicamente quindi:

1°GBàEmanueleà2°GB).

B)

molto meno probabile, uno dei fratelli (non se ne conosce il nome) che lavoravano il piombo. Essi risultano presenti in città (allora

facente parte del 1° circondario di Genova) nel 1889, tra i “fabbricanti di

pallini e tubi di piombo” (vedi in via P.Reti).

Alla

data 1889 – a mie mani- nessun altro Sasso svolgeva attività industriale

neanche collegata al commercio. Negli ultimi anni del 1800 nessun Sasso abitava

in via Gioberti né in via C.Colombo allo sbocco con questa strada, ove doveva

esserci la villa del 1° Sasso GB.

Nel

1933 nel Pagano, unici Sasso in attività a Genova sono solo sempre quelli dei

pallini .

BIBLIOGRAFIA

-Archivio

Storico Comunale

-Archivio

Storico Comunale - Toponomastica , scheda 4064

-AA-.VV.-Annuario

guida archidiocesi-ed.1994-pag.444; ed.2002-pag.480

-AA.VV.-Il

don Bosco nella storia urbana-DonBosco.1997-pag.61cartine

-Beccaria

R.-I periodici genovesi dal 1473 al 1899-Ge.1994-pag.490

-Bosio&Pastor&Rinaldini-il

Don Bosco-Algraphy1997-pag57

-Il

Secolo XIX del 23.08.04

-Lamponi

M:- Sampierdarena- Libro Più.2002- pag. 160

-Lunario

genovese del signor Regina-anno 1889-pag.541

-Pagano

–ed.1933-pag.247; /40-pag.404; ed.1961-pag.383

-Poleggi

E. &C-Atlante di Genova-Marsilio 1995- tav.22

Non

è citato in DoriaG.-investimenti e sviluppo…Giuffrè 1973

“

“ “ “ Oneto A.-industrie in Sampierdarena-1876-.

SAVOIA

piazza Savoia

Nell’anno 1900 - regnante da

questo stesso anno Vittorio Emanuele III dopo l’uccisione di re Umberto I - venne

proposta alla Giunta comunale di ufficializzare la titolazione alla piazzetta

facente parte a mare della via Cristoforo Colombo, e che popolarmente veniva

chiamata “piazzetta d’ingresso ai bagni Savoia”; dedicandola in omaggio al

nuovo reggente la casa regnante.

I bagni Savoia erano, di tutta la

spiaggia, decisamente tra i migliori e più curati, frequentati solo dall’élite

dei benestanti che potevano godere di un alto reddito e quindi di una migliore

gestione.

Nel 1910 piazza Savoia è inclusa nell’elenco stampato dal

Comune delle sue strade e piazze, localizzata ‘da via C.Colombo al mare’, con

solo il civ.1.

Nel 1927 la piazza è presente nell’elenco delle strade

presenti nella neonata Grande Genova, ed è classificata di 5.a categoria.

Nel 1933 la piazza era ancora

tale, e con un civico, il n.1.

Con delibera del Podestà, il 19

agosto 1935, venne cambiata la titolazione in “piazzetta

dei Minolli “ (vedi).

DEDICATA

L’origine della casa

Savoia si perde nell’oscurità del X secolo; ma già dall’XI secolo era tra i

potenti del mondo di allora con il conte Umberto I Biancamano (970-1048

circa), considerato il capostipite, e seguito -per 43 generazioni- da principi,

sempre regnanti o comunque dominanti, anche con diverse denominazioni: conti di

Moriana, di Savoia e di Aosta, duchi d’Italia, principi di Piemonte, re di

Sardegna, re d’ Italia.

La casa regnante in Italia

discende dai Savoia principi di Carignano. A Vittorio Emanuele I (1802), successero Carlo Felice (1821), Carlo Alberto (1831), Vittorio Emanuele II (primo

re d’Italia dal 1849), Umberto I (dal

1878), Vittorio Emanuele III (dal 1900),

Umberto II (nel 1946). Preferiamo tacere

sulle due generazioni successive, ancora viventi nel 2008, soggette a molto

discutibili e tendenzialmente squallide notizie di cronaca moralmente vicina al

nero.

La Savoia come regione, insieme a

Nizza, fu ceduta nel 1860 alla Francia in seguito agli aiuti forniti dai

trasalpini nella lotta antiaustriaca.

L’atavica bramosia di espandersi

e dominare i vicini, la Liguria in particolare con il conseguente ‘sbocco al

mare’, inficia gli ampi meriti acquisiti dai Savoia lottando sempre per l’

unificazione d’Italia, da Carlo Alberto a Vittorio Emanuele III (Trento e Trieste tornarono alla madre patria sotto il

suo regno). Ma opportunamente alla storia fu bendato gli occhi stendendo

per anni una opportuna cortina di silenzio mirata a mascherare il metodo tirannico

usato per tenere unita la penisola e poi le colonie: la mano pesante verso

Genova si somma con quella sicula (il brigantaggio) e si sposa felicemente con

la violenza fascista.

La figlia di VE III (Mafalda 1902-1944) morta in un campo di

concentramento a Buchenwald, non controbilancia l’accumulo fatto dal re di tutta

una serie di tragiche scelte (accettazione del fascismo e del colonialismo,

della guerra, delle leggi razziali, della fuga all’estero) che offuscarono

pesantemente la sua immagine governativa.

La Repubblica - nata dopo il

referendum istituzionale del 2 giugno 1946 - nella sua Costituzione ha sempre

negato ai componenti maschi della famiglia la possibilità di rientrare in

Italia dall’esilio. Per anni si parlò di concedere agli eredi maschi della

famiglia reale la libertà di movimento (e con esso, anche del rientro in

possesso dei beni terrieri, e di quant’ altro, che era di famiglia nel

territorio e nelle banche). La legislazione in merito iniziò nell’anno 2002 ad

essere votata; e divenne effettiva alla fine dell’anno 2003- metà 2004.

Ma nei pochi anni a seguire,

sopratutti Umberto III si è macchiato di tali imbecillità delinquenziali, da

sclassificare completamente il suo titolo ed il suo casato.

Per una valutazione dei rapporti

di Genova con i re del Piemonte e della Sardegna, vanno distinti i periodi

separati:

---Prima

del 1815 La storia risale al 1390, quando il Conte Rosso faceva palesi pressioni verso il

litorale ligure.

Ricapitò nel marzo 1625

quando il duca Carlo Emanuele I°,

altrettanto ambizioso ed audace, alleatosi con i francesi

(seppur classificati ugonotti e propagatori di eresie) si mise in marcia

da Asti per arrivare a Genova (28mila uomini di

cui 650 a cavallo, con 24 cannoni,15 colubrine e pezzi da campagna trainati da

600 buoi) passando per Savignone: le sue forze si scontrarono con i

genovesi comandati da Battino Maragliano il 10 maggio sul monte Pertuso (ove poi fu costruito il santuario di N.Signora della

Vittoria), e furono sconfitte.

Ma i pruriti non furono sedati:

il Senato dovette ricorrere alla costruzione delle mura (1632) le

cui imponenti difese furono erette proprio contro le velleità di conquista dei

Savoia (è di quei tempi una poesia satirica intitolata “gabbada che fa il

gobbo di Rialto al gobbo di Savoia” in cui si pone in ridicolo il desiderio di

conquistare Genova).

=Vacchero Giulio Cesare, ricco

mercante fu allettato da promesse della corte dei Savoia e programmò una

rivoluzione contro la Repubblica; scoperto, fu giustiziato nel 1628 ,

ed i suoi beni immobiliari in via del Campo a Genova, rasi al suolo.

=facciata ovest palazzo ducale ***

===alleanza con austroungarici

nel Balilla***

Non si descrivono i mille e mille

microepisodi in riviera e lungo i confini, a testimonianza di un non minuto

malanimo ed acrimonia.

Peggio fu quando (1814)

con la Restaurazione la città perdette la sua libertà repubblicana: scomparsi i

francesi ed instaurato un Governo provvisorio, si esultò all’idea di un ritorno

all’indipendenza. Ma la realtà si presentò frustrante: il Piemonte lavorando

sotto sotto diplomaticamente aveva ottenuto che l’Europa gli concedesse la

Liguria (l’Inghilterra... tanto amica, l’aveva già promessa dal 1805); il 12

novembre 1814 a Vienna le otto potenze che ridisegnarono l’Europa aggiudicarono

Genova al Piemonte malgrado la chiara volontà di non accettare l’annessione.

---Dopo

il 1815

È Legge internazionale che uno

Stato per annettersi un territorio, è indispensabile proponga un plebiscito; e

così fu per i vari ducati (Modena, Parma,

Toscana) e regni (Borboni e Papato);

escluso per la Liguria, perché mai nessuno firmò né votò la accettazione di

quanto stabilito dal Trattato di Vienna.

Il 7 gennaio 1815,

regnando Vittorio Emanuele I (Torino, 24.7.1759-Moncalieri 10.1.1824

secondogenito di VittorioAmedeoIII. Personaggio tendenzialmente pavido e

contrario ai principi della Rivoluzione francese, apparve senza aspirazione a

governare, titubante nell’affrontare la patata bollente delle popolazioni in

sommossa (a partire con i moti del 1821)).

Al congresso di Vienna, ebbe con Thaon DeRavel la presa di possesso del

territorio ligure, instaurando un soffocante regime assolutistico (abrogò i codici napoleonici, ripristinò la

legislatura prerivoluzionaria, riaffdò l’istruzione ai sacerdoti, discriminò

ebrei e valdesi).

Genova, allora abitata da 80mila

persone, fu per il re proveniente dalla Sardegna, una debacle di prestigio e

cocente umiliazione con una fredda accoglienza, ‘senza entusiasmo e con non

poco broncio’ da parte delle autorità e della popolazione. Un famoso quadro di

Felice Guascone ne fissa l’immagine dolente ed indifferente, quando venne a

Genova insediando una guarnigione di settemila soldati (un decimo della popolazione) chiaramente finalizzata alla

repressione.

Il 12 marzo 1821 il re di

Sardegna abdicò in favore del fratello Carlo

Felice ultimogenito (di quattro figli di

Vittorio Amedeo III. In un periodo (1815-1845) in cui tutti i servizi si

erano azzerati, la situazione economica era divenuta drammatica, il porto

praticamente inattivo, l’analfabetismo al di sopra del 50%, all’improvviso, si

aggiunsero iniziative e traffici bloccati da una politica piemontese

protezionista delle proprie finanze ed una pressione fiscale nuova ed

esasperata; nonché l’asservimento ad un Palazzo lontano, diffidente,

inizialmente disinteressato ed altezzoso.

Sposo di MariaCristina Borbone.

Fu definito “re triste”, snobbato dai sudditi diretti perché taciturno e con

forti aspirazioni religiose; ma caparbio lo fu da subito quando rientrato a

Torino da Modena ove era al momento della nomina, in pochi giorni disfece la

“fuga in avanti” portata dal reggente CarloAlberto che aveva concesso la

costituzione ed una giunta di governo. Affrontò con fermezza la ribellione di

Santorre di Santarosa, si oppose ad ogni apertura, favorì solo l’aspetto

finanziario, la lotta ai pirati e la giustizia. Così mal sopportato ed

impopolare anche a Torino, divenne forse un po’ coccolato dai genovesi per i

quali nutrì una particolare sensibilità (patrocinò il teatro, inaugurato il

7.4.1828 con un’opera di Bellini) non ricambiata perché alla cerimonia, la

nobiltà preferì eclissarsi anticipando la villeggiatura.

Un decimo della popolazione era

divenuta e classificabile ‘povera o addirittura mendicante’; la mortalità infantile

arrivò al 40% e quella generale ai vertici del sopportabile (nelle epidemie del

1854-5 morì il 70% dei ricoverati: 3504 su 5032).

A peggiorare i rapporti col

Piemonte, ci fu Lamarmora (1849) quando soffocò, per ordine del

neonominato re di Sardegna Vittorio Emanuele II

(Torino 14.3 1820-Roma 9.1.1879), i moti

popolari genovesi, nel modo più crudele, suffragato dallo spregio dello stesso

re che chiamò i genovesi ‘vil razza dannata’; e quando per sua rabbia si

dovette subire l’onta dell’abbassamento della coda dei grifoni a mortificazione

del titolo di Superba.

Antisavoia irriducibili quindi,

avversione radicata, aperta e palpabilmente sentita a Torino dove l’espressione

di cui sopra significava che eravamo considerati contrari al governo, di infimo

livello e quindi da reprimere con direttive severe e punitive. Anche per

Cavour, che normalmente parlando e scrivendo in francese curava le finanze,

eravamo tali da non doversi fidare. Finché poi, costretto ad accreditare

Ansaldo, Bombrini, Rubattino e Penco, di conseguenza dovette -non solo

ricredersi- ma addirittura ribaltare le aspettative economiche basandole su

essi quali migliori imprenditori del regno.

Intercorse quindi un periodo di

appiccicosa sudditanza di una parte della cittadinanza (specie quella dei

pubblici uffici o che riceveva benefici, medaglie e titoli dal governo) e di

astiosa sopportazione da parte del popolo minuto. Ne sono esempio alcuni

eventi: per i primi, nel 1823 il tappezziere

Cambiaso si lagna perché non è stato ancora soddisfatto dal Comune delle “spese

sostenute per l’ammobigliamento di un Palazzo per ricevere Sua Maestà il Re, in

San Pier d’Arena” (poveretto quel Cambiaso, vittima della piaggeria dei primi

su citati, per un re che non ha mai soggiornato nel borgo, quando poco distante

–in via Balbi- aveva un ‘palazzo reale’); e gli scritti di delibere comunali

tipo “Sua Maesta Reale, il Sindaco e i Consiglieri del Comune di San Pier

d’Arena, umilmente penetrati nanti del vostro Regio Trono, espongono...”; e stante la minaccia che -1832- Lorenzo Dufour chiuda lo zuccherificio

–osteggiato dalle regole daziali a vantaggio degli stranieri-, il Comune

intercede presso il re che riveda tali ostacoli, finendo la lettera con un

“salvo sempre che non osti positiva ed inderogabile legge Sovrana”; oppure una

circolare ai Sindaci del 1838: “ venne in pensiero al Re Nostro Signore, cui

nulla sfugge di quanto può tornare a vantaggio degli amati suoi sudditi,

d’istituire in ogni Capoluogo...una Giunta speciale per un lavoro generale di

statistica...” roba che in democrazia è ovvia, ma a quei tempi era

autorizzazione di schedature da parte della polizia.

Per i secondi, su tutti quello dell’ago 1840 quando fu tirato un

sasso alla carrozza dell’Arciduca d’Austria, e –con la più feroce ed inusuale

omertà- all’indagine seguente, non fu trovato il colpevole.

L’Amministrazione

sampierdarenese, finché restò autonoma –sino al 1926 quindi- fu

genericamente laica repubblicana e di sinistra, con momenti di prevalenze

anarchiche e massoni (vedi le titolazioni stradali di allora, da Ferrer al

Degola): comunque in genere assai poco incline ad osannare i Savoia.

Si può quindi presumere che –come

si rileva dagli scritti comunali- inizialmente il nome alla piazza -più che una

glorificazione della famiglia regnante- fosse legato alla struttura lignea

delle cabine dello stabilimento balneare che si apriva con quel nome nella

piazzetta; e la scelta rimase come era uso per indicare alcune località col

nome di quello che di maggior conoscenza vi fosse collocato (alla fine del

secolo 1800 -essendo poche le strade nominate con nome proprio- e la città in

evoluzione ultrarapida). Non credo però ci fosse ambigua malignità negli

amministratori di San Pier d’Arena. E questo indipendentemente dalla scia di

Genova perché anch’essa mai stata sposa felice nelle braccia dei Savoia (anche

se qualche concessione fu da loro donata, come il teatro dedicato al re e la

statua equestre di piazza Corvetto).

Per soprusi, da secoli sempre da

noi subiti e mai generati, per Genova i Savoia+bersaglieri, è divenuto nel

tempo un binomio di insofferente rancore, che solo il tempo ha trasformato in

freddo disinteresse fino a far prevalere la ragione con la quale si è voluto

‘perdonare’ e dedicare all’arma, una strada.

Cova come la brace quindi quel

sentimento che si tramanda tacitamente in chi ha un poco di cultura storica e

di amor proprio, fino ai giorni d’oggi.

BIBLIOGRAFIA.

-Archivio Storico Comunale

-Archivio Storico Comunale - Toponomastica

scheda 4078

-DeLandolina

GC.-Sampierdarena-Rinascenza.1922-pag.54

-Dellepiane R.-mura e

fortificazioni di Ge.-NEG.1984-pag. 113.164

-Enciclopedia Sonzogno

-Il Secolo XIX: (recensione di Montale B.-Mito e realtà di Ge.nel

Risorgim) del 13.90 3

-Internet: www.bampifranco@.it

-Novella P.-Guida di Genova-manoscritto

1930 circa-pag. 19

-Pagano /33-pag. 248

-Pastorino&Vigliero-Dizionario

delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-pag.1668

SAVONAROLA

via Girolamo Savonarola

STORIA: Agli inizi dell’anno 1900

fu proposto alla Giunta comunale cambiare nome alla antica via san Cristoforo

(che corrispondeva alle attuali via A.Scaniglia, via E.Degola, via R.Pieragostini

) dandole il nome del frate “Girolamo Savonarola”. La proposta non fu

accettata, e per questa strada le modifiche furono diverse.

Ancora nell’elenco stampato dal

consiglio comunale il 1910, questa titolazione non appare ufficialmente

riconosciuta; ma vi compare inserita a posteriori, a penna, con la titolazione:

“via fra Gerolamo Savonarola; 1ª traversa a sinistra di via G.Bruno’; senza

civici”).

Nel 1914 non era stato

ancora deciso nulla, finché nel settembre di quello stesso anno venne

definitivamente accettato di donare il nome di “via Gerolamo Savonarola” a

quella che attualmente, per delibera del Podestà genovese in data 19 agosto

1935, è via Sofonisba Anguissola, anche

allora traversa chiusa di via G.Bruno (via del Campasso).

In Comune è catalogata alla G di Gerolamo: così è scritta

nel 1927 - di 5ª categoria - nell’elenco delle vie comunali all’atto della

unificazione delle delegazioni nella Grande Genova, assieme all’omonima del

Centro che nella scelta definitiva, ovviamente, conservò la titolazione.

Negli anni 1925-30 al civ.

5 c’era la conceria pelli, fabbrica

cinture-cinghie e lacciuoli in cuoio-estratti tannici, di Pinato Giulio;

10-4 lavorava il formaggiaio Rastelli Giovanni;

Barbieri Nicola frutta secca ed agrumi.

Il Pagano del 1933 include

un negozio di formaggi al civ. 10-4 di Rastelli Giovanni; e di frutta e verdura

di Barbieri Nicola

Nel 1935 la delibera di

cambio della titolazione, come descritto sopra.

DEDICATA al famoso frate

domenicano, nato a Ferrara il 21 sett.1452,

e morto a Firenze il 23.5.1498. Entrato in

convento a 22 anni a Bologna, otto anni dopo divenne Priore al convento di san

Marco di Firenze. Eccelso di mente, spaziò in cultura come allora si educava,

a tutto campo dall’astronomia alla legislazione, dalla letteratura soprattutto

alla filosofia. Studioso, insegnante, abile oratore e predicatore, iniziò a sostenere

la tesi che la Chiesa doveva rinnovarsi e riformarsi, ma prima moralizzarsi e

castigarsi.

Nel 1490

venne a Genova in san Lorenzo, per predicare la quaresima; tale fu la delusione

della situazione spirituale della nostra città divisa in fazioni e lontana

dallo spirito ecclesiale che lui auspicava, che –si racconta- andandosene via

attraverso la porta di san Tomaso (a Principe), scosse rudemente i propri

calzari esclamando “neanche la polvere, dei genovesi!”.

In contemporanea, il contesto

politico era – come sempre - ingarbugliato. Nell’anno 1492 (scoperta dell’America),

l’epoca dei Medici iniziava il declino; a determinarlo furono sia la morte di

Lorenzo nei primi mesi dell’anno (e cadrà

definitivamente nel 1494 con l’invasione –auspicata dal frate- del re di

Francia Carlo VIII); e sia, a Roma, la nomina a papa – in agosto - di

Alessandro VI nemico

dei Medici (Rodrigo Borgia: per tre anni successivi fu favorevole

al frate, limitandosi a richiamarlo; finché le sue denunce non sconfinarono da

Firenze per coinvolgere la corruzione romana dei Borgia: ne conseguì scomunica due

anni dopo, e l’impiccagione l’anno dopo ancora). Con i Medici, tramontava assieme l’istituzione repubblicana e l’epoca

del Rinascimento rappresentato da una società amante dell’arte e del bello, sconfinante

nel lusso, scivolante nella simonia e libertinismo (e perfino della sodomia: si scrive fosse molto

diffusa, allora nella Firenze ‘bene’ e religiosa)). Ne conseguì una riduzione commeciale che mise in ginocchio la

città.

In questa fase di impantanamento

politico, a Firenze, il frate si fece coinvolgere iniziando a prendere parte

alla politica attiva -schierandosi con Carlo VIII che però poi non lo protesse-.

Stese un programma ricco di ideali ugualitari ispirati dalla carità cristiana e

zelantemente a favore di una riforma contro la corruzione e la vanità (allora tipico comportamento dei nobili e del clero).

Secondo lui, tutti troppo allontanati dai principi cristiani, ed

espressione di una moda di rinascimento paganeggiante.

Inizialmente ottenne un certo potere

cittadino, durante il quale promosse sagge riforme, riportò la pace tra le

fazioni locali e proseguì nella missione di ricondurre la società ad una più

austera e rigida morale. Eccedette quando i suoi seguaci da lui ispirati,

conosciuti col nome di “piagnoni”, irrigidirono le pretese ed arrivarono a

bruciare (i “roghi della vanità”) libri,

quadri, oggetti, tutto ciò che poteva essere catalogato frivolo e moralmente

non ascetico, generando perplessità e ribellione tra i nobili, i quali

-ripristinata la signoria e conosciuti col nome di “arrabbiati”-, si sentirono

disturbati da regole sì schiette ma troppo severe: si adoperarono per

allontanarlo o denunciarlo di sospetta eresia per farlo mandar via. Papa

Alessandro VI dopo averlo benevolmente richiamato lo invitò a Roma, lo propose

cardinale, infine però non ottenendo risposta gli proibì la predica con una

bolla, essendo stato anche lui accusato dal frate di essere indegno della sua

carica.

I ripetuti attacchi contro

l’operato del papa, lo portarono successivamente alla scomunica (12 mag.1497) ed all’accusa di eresia; cosicché nel 1498 fu arrestato, processato, e seppur animato

da nobili e democratici principi, la disobbedienza gli costò la condanna (22 maggio, assieme ad altri due frati, Silvestro

Manuffi da Firenze e Domenico da Pescia) ‘ad essere impiccati, il corpo

arso sulla piazza della Signoria (un tondo in

bronzo incastrato nel pavimento, ricorda il punto del rogo), e le ceneri

disperse in Arno’.

Il convento fiorentino rimase

chiuso per alcuni mesi, spopolato dei frati, dispersi in tante sedi; anche la

campana maggiore fu rimossa ed allontanata dalla città sopra un carro, mentre

un boia la frustava.

Scrisse numerose opere, tra cui

:“Trattato circa il reggimento e il governo di Firenze”;“Prediche”; “Poesie”.

Contrastante, singolare e di non

facile comprensione quindi la sua posizione nella storia di allora (anche essa, di per sé e come già detto, assai confusa

e compromessa tra interessi e potere –a sua volta religioso, temporale, laico,

agnostico): in parte moralista (e quindi

martire e quasi santo: così lo vedono i protestanti, i repubblicani, i filosofi

ed alcuni ecclesiastici famosi come san Filippo Neri, san Francesco da Paola,

papa Benedetto XIV); in parte ribelle (offensivo

e soprattutto recidivantemente non obbediente ai superiori -come dovuto essendo

frate- e quindi scomunicabile ed esecrabile; e, nell’ottica di allora, da

pagare con la vita)

Papa Voitila ha poi chiesto

perdono, per questo tipo di violenza della Chiesa.

Quindi una figura -oggi

classificabile moralmente nobile e normale, ma- inserita in un mondo

impreparato ad ospitarlo.

BIBLIOGRAFIA

-Archivio Storico Comunale.

-Archivio Storico Comunale -

Toponomastica, scheda 4083

-BrunoGuerri G.-Questo

Savonarola-Il Giornale quotidiano del 2.3.08

-DeLandolina GC-Sampierdarena

-Rinascenza .1922 – pag. 54

-Enciclopedia Motta

-Enciclopedia Sonzogno

-Il Giornale,

quotidiano-02.03.2008-p.11

-Novella P.-manoscritto guida di

Genova. 1930 – pag. 17

-Pagano / 1933 -pag.248

-Pastorino.Vigliero-Dizionario

delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-pag.1670

-Terrile F-Le vie e piazze del

borgo Pila-Mascarello 1936-pag.52

-non

citato da Pescio-I nomi delle strade di Genova

SCALO

vico dello Scalo

fu proposto questo nome nell’anno

1900, per una strada in zona Crociera, trasversale di via san Cristoforo (tratto via Pieragostini),

che vicino alla raffineria zuccheri portava allo Scalo ferroviario P.V.

(piccola velocità) il il quale costeggia il torrente e – ancor oggi - si

immette nel parco del Campasso. Non aveva numeri civici.

Venne annullata negli anni subito

dopo il 1910 quando, compare nell’elenco ufficiale, che avesse il civ.1.

Non corrisponderebbe a via

Spataro perché allora già candidata ad altro nome; e neanche all’attuale via T.Grossi, lontana dallo scalo. Quindi ad

altra strada più vicina al ponte, scomparsa con la demolizione dello

stabilimento dell’Eridania.

Come detto, il vicolo portava

allo “scalo ferroviario P.V.” (piccola velocità), il quale era parallelo e

vicino al torrente, quasi all’inizio del ponte sul lato a monte di esso,

ovviamente nei pressi del gabbiotto della dogana.

BIBLIOGRAFIA

-Archivio Storico Comunale.

SCANIGLIA via Angelo

Scaniglia

TARGHE:

via - Angelo

Scaniglia – architetto sampierdarenese – sec.XVIII-XIX

San Pier

d’Arena – via – Angelo Scaniglia – architetto sampierdarenese – sec. XVIII

QUARTIERE

MEDIEVALE: Mercato

da MVinzoni, 1757. In rosso la zona Mercato con via NDaste;

giallo via CRolando.

da MVinzoni, 1757. In rosso la zona Mercato con via NDaste;

giallo via CRolando.

N°

IMMATRICOLAZIONE: 2847 CATEGORIA: 2

da Pagano/1961

da Pagano/1961

CODICE INFORMATICO

DELLA STRADA - n°: 56940

UNITÀ

URBANISTICA: 25 – SAN GAETANO

26 - SAMPIERDARENA

da Google Earth, 2007

da Google Earth, 2007

CAP: 16151

PARROCCHIA: s.Giovanni Bosco

STRUTTURA: la numerazione aumenta da via C.Rolando a via

P.Reti.

La targa presso via P.Reti,

che nel 2007 è in plastica, prima era di marmo e portava in basso-sinistra la

scritta “già via C.Battisti”.

La strada è l’esempio

pratico – come alcuni tratti di via N.Daste - di come era la strada, in epoca

antecedente all’allargamento delle altre vie sulla direttiva verso il ponte: è

stretta quanto una carrettabile; oggi consente una fila di auto in sosta ed una

contenuta carreggiata, quaasi senza marciapiedi.

Senso unico viario, con due

marciapiedi dei quali, quello a mare, assai stretto ed incompleto.

È servita dall’acquedotto

DeFerrari Galliera.

CIVICI

2007=UU25- NERI = da 1 a

11

ROSSI=

da 1r a 45r (compreso

21ABCr)

UU26=NERI = da 2

a 4

ROSSI= da 2r a 12r

(compresi 2Ar, 4Ar, 10ABCDEr)

===Nel

Pagano/40 “da via Martiri Fasc. a v. E.Mazzucco”.

Civv. neri= 2 abit avv. carpaneto M.; 9

levatrice. Rossi= 3 parrucch.; 4 carbone; 5 tintoria- lavanderia

genovese; 8 ripar. calzat.; 10 tipografia Montaldo; 13 Dispensario

neuropsichiatrico; 17 salum.; 27 panif.; 33b osteria; 37 fruttiv; 45 parrucch.

===Nel tratto iniziale,

subito dopo la guerra del 1945, vengono ricordati quasi di fronte uno

all’altro, a lato mare un carbonaio (vendita anche di ghiaccio e selz); lato

mont

===Nel Pagano/1950

sono citati: 31-33r=l’osteria di

Ivaldi Iolanda; nessun bar né trattoria.

===Nel Pagano/61: 11nero/interno1=albergo Stazione; 4r=carbonaio;

5r=fruttivendolo; 8-10r=tipografia; 11r=«Bruna» olio; 17r=residuati minerari;

21r=merceria; 22-27r=panificio; 31-33r=osteria;37r=fruttivendolo;

43r=calzolaio; 45r=parrucchiere.

===civ.1 portone stretto, che dà immediatamente adito ad una

ripida e stretta scala; solo in cima ad essa si entra nell’androne, con vuoto

interno, scale e pianerottoli con ringhiera.

===civ. 2r il retro detta trattoria Torre del Mangia di piazza

Montano.

===civ.

4 Il palazzo ha il

portone su questa via, ma è più ‘noto’ per la facciata di retro che fa

palizzata su piazza N.Montano (sulla quale non ha entrata), interposta tra il

civico 2 di quella piazza (in angolo a ponente) e 4 (la villa Carpaneto).

Vincenzo Crovo racconta Durante l’ultimo conflitto mondiale,

con l’incoscienza e con quel po di perversione tipica dell’eta’, dopo ogni

incursione nemica noi ragazzini, raggruppati a frotte (o a bande), accorrevamo

a vedere i disastri (o le macerie come taluni le definivano).

Se poi si aveva notizia che fra le macerie c’era addirittura

un ordigno inesploso, il nostro senso di avventura e di coraggio (da raccontare

ai coetanei) valeva almeno il doppio. Peraltro c’e’ anche da rimarcare che,

ogni ordigno inesploso disinnescato (ma senza eccessiva premura), talvolta

rimaneva in sito anche per parecchio tempo perche, nel clima di propaganda

dell’epoca, doveva essere la dimostrazione pratica delle lacunose tecnologie

nemiche. In tale contesto, quando a scuola lunedi’ 10 febbraio 1941, ossia il

giorno dopo del tragico bombardamento navale di Genova, si sparse la notizia

che un proiettile di grosso calibro inesploso era visibile proprio a

Sanpierdarena, ci organizzammo ed al termine delle lezioni andammo di corsa

ed eccitati a vedere quell’ordigno calibro 381 che aveva forato da parte a

parte il “caseggiato di fronte alla Stazione Ferroviaria” e,

fuoriuscito sulla via retrostante, era poi rotolato sulla strada fino quasi

all’angolo dell’attuale via Rolando. Il caseggiato fu ovviamente ripristinato,

tuttavia ancora oggi a distanza di tanti anni, chi osserva con attenzione il

prospetto, lato Stazione Ferroviaria, puo’ distinguere con chiarezza una

differenza di “bugnatura” nell’intonaco, in una porzione quasi circolare (come

peraltro era il foro) fra la seconda e la terza finestra all’altezza del

penultimo piano.

.Successivamente, ormai adulto, seppi

anche che (forse) quell'ordigno per artiglerie navali era stato

costruito dalle Officine Ansaldo di Sestri Ponente e venduto dal Governo

Italiano, nel 1.939, nel contesto di una importante partita di

materiale bellico del valore complessivo di cinque miliardi di lire

(sic !!!) Vincenzo Crovo

.Successivamente, ormai adulto, seppi

anche che (forse) quell'ordigno per artiglerie navali era stato

costruito dalle Officine Ansaldo di Sestri Ponente e venduto dal Governo

Italiano, nel 1.939, nel contesto di una importante partita di

materiale bellico del valore complessivo di cinque miliardi di lire

(sic !!!) Vincenzo Crovo

===civ. 5 ha, sotto il

cornicione, vaghi segni di colore che fanno presumere una antica decorazione

ormai svanita.

===civ. 7 è più basso degli altri (tre piani) ed ha una fila

verticale di finte finestre-persiane

civ.5 civ.7

===civ. 9 di sei piani (ultimo sopraelevato)

===civ. 21r = nel 2009 sede della libreria “il Libraccio” già presente anche in via CRota

===civ. 11 conserva sulla facciata, sottostante il cornicione e

lungo la facciata, dei vaghi segni policromi, intervallati da rettangoli

rossastri.

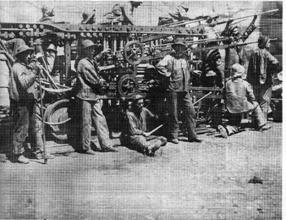

foto da

collezione di Gaggino Edilio

__________________________________________________________

Commercialmente, nel 2003

vi si aprono a mare una pizzeria; box privati con saracinesche chiuse e maltenute,

come inutilizzate; alcuni vani del negozio ex-tessuti plastici aperto in via

P.Reti fino al 2010 (dal 2008 una parte del negozio che fa angolo con via

P.Reti, vende motocicli). A monte un frutta e verdura; numerosi box privati

esteriormente mal tenuti.

===civ. 11 nel 1950 si apriva l’Albergo Stazione, in realtà

locanda con alloggio, allora di Traverso Maria ved. Parodi

===6r nel 1950 c’era una distilleria di Campodonico &

Ceccarini F.R.A.S.

STORIA: A

giudicare dalla irregolarità della facciata posteriore della villa

Centurione-Carpaneto, che segna l’inizio della strada, non potendo essere stata

la strada a condizionare l’architetto, né le volontà del commissionario che

aveva a disposizione terreno enorme per erigere una casa, l’ipotesi più

corretta è che essa sia stata eretta sulle fondamenta di una precedente

costruzione tre-quattrocentesca, che sorgeva nell’angolo stradale fatto dalla

crosa dei Buoi e la via al Ponte.

Come si vede nella carta del Vinzoni del 1757,

dall’inizio della nascita del borgo sino a quella data, questo tracciato è

rimasto invariato. Millenaria quindi questa prosecuzione -allora anonima, verso

il ponente- della via principale del borgo che allora attraversava nel centro

il villaggio; in particolare posta al confine del quartiere detto “Mercato“,

quale ramo della biforcazione che finiva al ponte di Cornigliano.

Non sappiamo quando, ma si presume per scelta popolare e

forse a fine 1800, ebbe il primo nome ufficiale di strada San

Cristoforo (vedi) simbolico

forse, visto che portava al torrente e che -per quella via- si intraprendevano

anche i viaggi fuori dell’abitato.

Nel 1850 fu tranciata dal viadotto ferroviario e

dalla conseguente via PReti; pur conservando sino al torrente e sino a dopo il 1916

il nome ad intero di – via s.Cristoforo -. In quest’ultima data morì

Cesare Battisti, suscitando scalpore ed indignazione, infiammando gli animi e

determinando una scelta della Giunta locale con il cambiare nome alla strada,

dandole quella del martire trentino (vedi).

Nel frattempo, il nome dell’architetto era già stato usato

dalla Giunta locale: quando nel 1927 il Comune di Genova - neoformatosi

con l’unificazione delle contrade limitrofe nella Grande Genova - pubblicò

l’elenco delle strade facenti parte della città, lasciò questa titolazione

–perché non doppione- ad un ‘vico’, di 5ª categoria, posizionato trasversale a

via della Cella nella sua porzione superiore, ed era un assai breve tratto di

strada, oggi anonimo.

Solo quando il Podestà, con delibera del 19 agosto 1935

firmò la eliminazione in San Pier d’Arena della titolazione via Cesare

Battisti perché doppione con quella di Albaro, fu deciso il trasferimento del

nome dell’architetto, dal vicolo a questa via –decisamente più importante e

consona- che porta al Ponte di Cornigliano. In contemporanea lo stesso decideva

il frazionamento delle titolazioni. Quindi, a questa data, la limitazione al

solo primo tratto della lunga ed antichissima strada che portava al ponte: dai

dati comunali, iniziava da via E.Mazzucco (via C.Rolando) ed arrivava a via Milite

Ignoto (via P.Reti). Proseguiva verso il torrente chiamandosi via E.Degola

(fino alla Crociera) e via Monte Corno (via R.Pieragostini) fino al

Ponte.

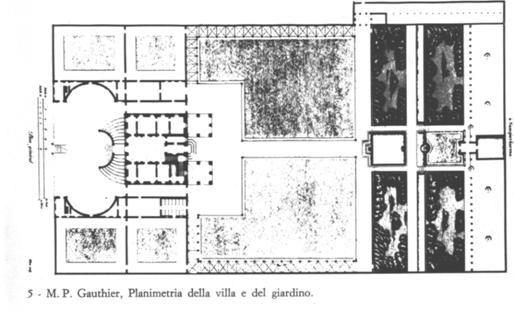

DEDICATA

all’architetto sampierdarenese, il cui nome completo è Angelo Maria.

La Famiglia = Cresciuto in una famiglia di architetti e costruttori (il

padre forse era residente ove ora è piazza Modena).

Il nome è originario di Rapallo, e risale negli archivi al

1200. Poco dopo il 1528 lo troviamo nel Libro d’Oro dei nobili.

Si ricordano :

=un primo Paolo Francesco, che nel 1550-80 risulta

costruttore di opere pubbliche e di fortificazione in Gavi

=Un altro nobile Paolo Francesco che lavorò alla

parrocchiale e campanile di Sestri P..

=Tra loro fratelli Giacomo e Michele, che

furono nel 1631 tra gli appaltatori delle nuove mura di difesa di Genova, nel

tratto tra Granarolo e Peralto.

=Stefano -che nel 1655 progettò in città l’imponente

edificio dell’ Albergo dei Poveri; dipendente dei Padri del Comune, e del

Magistrato di guerra della Repubblica, fu spesso incaricato di studiare e

perfezionare i progetti delle mura e del porto (anche di quello di Vado nel

1627) , anche quelli ideati da altri architetti, migliorando ed eliminando gli

errori in rapporto alle continue modifiche delle armi di offesa. È citato

dall’Alizeri nel vol. 1 delle “Notizie dei professori del disegno... -

pag.35”

=secondo l’Alizeri, c’è a questo livello un altro Paolo

Francesco, che l’autore definisce “parrebbe discendenza di quello Stefano a

cui dobbiamo le tracce del vasto Albergo dei poveri”. E, per lo stesso Alizeri

è questo il ‘disegnatore di strade da Ovada a Voltri ed Arenzano), con

dettagliata descrizione di tutte le terre e castelli da esse attracersate; e

che ‘ebbe mano nei lavori del Portomaurizio’ che però, trascurò per motivi non

descriti, non facendo bella figura per lavori che poi, nel 1674 dovettero

essere rifatti o ripresi, e quindi con biasimo dei Reggitori al punto che

dovettero affiancargli un altro architetto, col quale però i rapprti furono ‘litigiosi’

per un buon lustro finché ambedue scompaiono dalle ricerche dello storico

=un Franco e Giuseppe (rispettivamente nonno e padre di

Angelo, nativi di Cornigliano in zona detta Colombara, appaltatori di opere

pubbliche e capi mastro).

Il

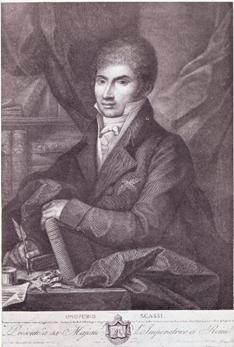

Nostro. Nacque il 23 nov.1791 da Giuseppe e Caterina Marchese. Ammesso

il 6 mag.1811 alla scuola di disegno dell’Accademia Ligustica di Belle Arti,

nel 1813 si sposò con Marianna Luisa Rivara, dalla quale ebbe due figli,

Stefano (che morì giovanissimo) e Caterina (poi vedova Tubino, ricca insigne

benefattrice locale e soprattutto dell’ospizio omonimo. Unico neo fu che non

curò l’ampia collezione di disegni e progetti del padre, cosicché alla sua

morte gli eredi -ancor peggio sensibili- la lasciarono disperdere totalmente).

Allievo di Carlo Barabino, appena diplomato in materia, ebbe incarichi diversi

nel borgo favorito dall’intenso rinnovamento edilizio dell’epoca: la chiesa ottagonale di Nostra Signora della Sapienza, nella villa ex-Doria delle suore

Franzoniane, nel 1820-2; nel 1831 lavorò per aprire il

camposanto ed erigere il nuovo teatro di

Sestri Ponente; il Teatro Nuovo poi Ristori in via San Pier d’Arena (1833) che fu poi costruito dall’impresario Lorenzo Scaniglia; l’ampliamento e

l’abside nel 1846 dell’ Oratorio

della Morte ed Orazione di via A.Cantore: era stato

costruito in forma rotonda e stile corinzio nel 1772 da suo padre; sarà poi

demolito nel 1937; nel 1849 disegna la chiesa di N.S.delle Grazie, antecedente alla attuale; il riadattamento del palazzo

del Comune nel

1852: nato su un fortilizio medievale e già soggetto a

diverse opere di ristrutturazione ai fini di edificio pubblico; il prolungamento della navata centrale ed il progetto -assieme a Nicolò

Bruno-della facciata della chiesa di

S.Maria della Cella di

via Giovanetti.

Nel

1821 fu acclamato Accademico di merito della Ligustica; e nel 1835

la sua bravura, lo portò ad essere candidato a sostituire il

maestro alla sua morte, nell’incarico di reggere la cattedra di architettura

civile dell’Università genovese (incarico che poi fu affidato a Resasco).

Eletto

consigliere comunale di San Pier d’Arena nel 1824, dedicò molta parte della sua

attività alla carica politica.

Il

30 gen.1880, morì in città. Anche se ormai era aperto il cimitero alla Castagna,

seguendo le antiche consuetudini di seppellire in chiesa, fu tumulato in san

Gaetano (allora in via san Martino (via C.Rolando): gli fu eretto un piccolo monumento, che andò

distrutto con il bombardamento del 1943.

BIBLIOGRAFIA

-Alizeri

F.-Notizie dei professori di disegno...-vol.I-Forni anastat.-pag.35

-Archivio

Storico Comunale Toponomastica - scheda 4096

-AA.VV.-Annuario.guida

archidiocesi—ed./94-pag.445—ed./02-pag.481

-Bottaro.Paternostro-

Storia del teatro a ge,-Esagraph.1982-pag.164

-Comune

di Genova- stradario del 1953-pag.163

-DeLandolina

GC.-Sampierdarena- Rinascenza.1922-pag.55

-Dellepiane

R.-Mura e fortificazioni di Ge.-NEG.1984-pag.164

-Gazzettino

Sampierdarenese 3/80.4

-Genova

rivista comunale n° 3/38.25

-Lamponi

M.- Sampierdarena- Libro Più.2002- pag. 160

-Medulla

M.-Sampierdarena- DeFerrari 2007- pag.23

-Novella

P.-Strade di Genova-Manoscritto b.Berio.1900-pag.16

-Pagano/1933

–pagg. 248; /40-pag.405

-Pastorino.Vigliero-Dizionario

delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-pag.1671

-Poleggi

E. &C-Atlante di Genova.Marsilio.1995-tav.33.34

-Ragazzi

F.-Teatri storici in Liguria-Sagep.1991-pag.80.95.192

-Tuvo.Campagnol-Storia

di Sampierdarena-D’Amore.1975-pag.114

-non

citato su EM + ES +

SCANIGLIA vico

Angelo Scaniglia

Nell’anno 1900 l’Amministrazione

pubblica propose la titolazione

“vico Angelo Scaniglia ” ad un

segmento posto a levante di via della Cella, e popolarmente chiamato “via

Copello” .

Nel 1910 il vico esisteva

ufficialmente riconosciuto, ovviamente compreso ‘da via Cella verso Levante’,

con il solo civico 1. Ed è questo che l’amministrazione sampierdarenese passò

alla toponomastica del nuovo Comune della Grande Genova nel 1926 all’atto

della unificazione.

Nel 1933 risulta esistere ancora,

collegante via della Cella con vico Pacinotti; ed essere di 5.a categoria con

nessun civico.

Risale al 1934 una fattura di

“Molinari Luigi / lavorazione ardesie / Genova-Sampierdarena – vico

A.Scaniglia, 3r (da Via della Cella)”, con ‘deposito eternit, cemento, calce,

gesso, laterizi‘.

La titolazione fu qui eliminata,

su delibera del podestà firmata il 19 agosto 1935, in cui si dettava spostare

il nome dell’artista alla strada che passa dietro il palazzo Carpaneto (via C.Battisti, già via san Cristoforo) e che

volge verso il ponte di Cornigliano; lasciando il vicoletto della Cella

anonimamente inglobato nelle strada principale.

BIBLIOGRAFIA

-Archivio parrocchiale sBartolomeo della Costa di

Promontorio

-Archivio Storico Comunale

-DeLandolina GC- Sampierdarena -Rinascenza .1922 – pag. 55

SCANZI vico Giovanni

Scanzi

TARGHE:

vico - Giovanni Scanzi –

scultore – 1840-1915 – già vico G. Giusti.

angolo con via C.Rolando

angolo con

via A.Stennio

QUARTIERE

MEDIEVALE: san Martino

da MVinzoni, 1757. In giallo il tracciato di via AStennio;

celeste di via CRota; verde ipotetico di vico GScanzi nel terreno del mag.co

Tomaso Spinola.

da MVinzoni, 1757. In giallo il tracciato di via AStennio;

celeste di via CRota; verde ipotetico di vico GScanzi nel terreno del mag.co

Tomaso Spinola.

N° IMMATRICOLAZIONE: 2848, CATEGORIA

3 (dice: via)

da Pagano 1967-8

da Pagano 1967-8

CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 56960

UNITÀ URBANISTICA: 25

- SAN GAETANO

26 - SAMPIERDARENA

da Google Earth 2007

da Google Earth 2007

CAP: 16151

PARROCCHIA:

s.Giovanni Bosco

STRUTTURA: Collega

via C. Rolando con via A. Stennio.

Nessun

cartello proibisce il transito veicolare che però può essere effettuato solo da

motocicli causa la strettezza e l’angolo retto che compie e che non è descritto

nella cartina del Pagano (vedi

poco sopra).

È

strada privata, ancora pavimentata a grossi tasselli di pietra.

Nel

nov.03 compare nell’elenco delle ‘vie private di interesse pubblico’ e quindi

programmate a divenire municipali con passaggio gratuito per avere in cambio

manutenzione e sevizi vari quali spazzatura, asfaltatura, illuminazione,

fognature, ecc.

STORIA: Negli anni

subito dopo il 1910 appare già intestato “vico Giuseppe Giusti“ (e presumibilmente tale era già agli inizi del 1900; ed ancora così

restava nel 1933 quando collegava via A.Saffi con via Montebello, ed era di 5 ª

categoria e con civici sino a 2 e 3).

Finì per essere intitolato nel 1935 allo scultore, deciso con delibera del

Podestà il 19 agosto di quell’anno (da via E.Mazzucco (via C.Rolando)

a via A.Stennio).

CIVICI

2007-UU25=NERI

= da 1 a 3 e 2

ROSSI= da 3r a 17r (mancano 1r, 9r) da 2r a 12r

UU26=NERI = nessuno

ROSSI= 6r e 8r

Nel

Pagano/40 la via è “da via E.Mazzucco a via A.Stennio. Nei nn. neri privati (levatrice e pianoforti) e nei rossi: 3r off.mecc.; 5r carbone; 6r ottoniere; 13r «Pia»

s.a.prod.idrofili.

Nel

1960 si rilevano: 3r=manifattura ceramiche

Genovesi; 4r=lav.metalli; 5r=tipografo.

DEDICATA allo

scultore genovese nato il 30 feb.1840 da Antonio (modesto carovana del porto) e

da Caterina Gherardi.

Iniziato

al lavoro come “garzonetto” nello studio di Santo Varni (1852), questi lo

giudicò di possibile talento e lo indirizzò all’Accademia Ligustica dove lui

stesso insegnava l’arte della scultura. Qui il ragazzo riuscì ad esprimere le

sue ottime qualità, tanto da vincere (1863, assieme al Monteverde) il premio

“pensione Marcello Durazzo” consistente in un soggiorno-scuola di perfezionamento a Roma, per

quattro anni .

Effettivamente

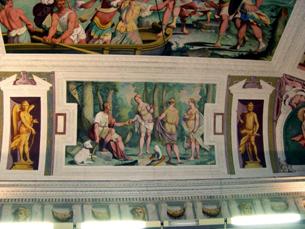

nella capitale affinò il suo bagaglio tecnico, producendo due opere inviate a

Genova per far giudicare il grado di apprendimento -ora disperse-, di un “satiro che scherza con una

capra” ed il “rapimento di Elena” giudicate di alta qualità e che furono

esposte alla Promotrice genovese nel 1866.

Rientrato (1868) a Genova, aprì lo studio nel palazzo Fieschi in Santa Maria

in Via Lata, dove diede inizio ad una intensa attività artistica con

committenza sia locale che straniera (specie in sud America ed in Germania), realizzando innumerevoli opere.

Partecipò negli anni 1870-80 a quel periodo artistico che

viene chiamato “realismo-verismo borghese” esprimendosi (antesignani della

fotografia) in una forma puntigliosa del particolare (merletti, trine,

gioielli, lacrime, mani callose o lisce, ghette, bombette e cappelli

accartocciati dalla tensione; nonché simboli come caducei, fucili,

onorificenze, ancore, e tutto quello che corrispondeva all’educazione del tempo

legata soprattutto ai drammi -sia teatrali che musicali-). Sempre più

richieste, soprattutto per i cimiteri (ove si voleva esprimere il simbolo della

conquistata opulenza e dove la crescente nuova borghesia voleva lasciare una

traccia visibile della acquisita posizione sociale) le pose atte a far

comprendere le emozioni ed i sentimenti (addii strazianti, mani nelle mani ) e

la ricerca della somiglianza fisica riproponendo l’espressione come si era da

vivi (per i cimiteri, era da ricercare con l’indagine e la descrizione orale

dei congiunti).

Nell’evoluzione artistica, questa moda fece da giunto di

passaggio alla forma simbolista, che poi aprì la porta la gusto Liberty

(1900-1920).

Tra

le produzioni funerarie (oltre 50 a Staglieno), vengono ricordate in

particolare la tomba Casella (1877: fu la prima; vi raffigurò il volo dell’angelo della

resurrezione); poi, la tomba Carrena Ada, 1880-Staglieno,

ove -si descrive- sia riuscito

nella piccola, deliziosa e commovente scultura della giovane a divinizzare il

dolore; la tomba commissionata per Piaggio Erasmo,

1885-Staglieno, opera grandiosa, dove l’arte si è elevata alla più alta dignità

monumentale; la figura femminile della tomba Raggio,1885-Staglieno

supera ogni possibilità di lode e meraviglia per l’espressione attonita ed

impietrita dal dolore; Carpaneto,

1886-Staglieno, ove

l’angelo ammaina le vele ad un vascello, simbolo della vita giunta

all’approdo; e la tomba T.Ghiglino

(1890), ove seppe esprimere una fondamentale verità cristiana che è l’ascesa

dell’anima al Paradiso: figure femminili con vesti mosse dall’aria e librate in

alto contornate da angeli favorirono composizioni di sicuro effetto.

Altre

opere le ritroviamo nella chiesa dell’Immacolata Concezione di via Assarotti: sulla facciata (un

san Giorgio; l’opera fu replicata per essere collocata a Staglieno sulla tomba

di famiglia dello scultore), sull’altare destro (un san Giuseppe, ed un Davide

con Abramo), sulla cupola (la Vergine)

. All’ Acquasola il

busto di Martin Piaggio;

nella chiesa del sacro Cuore in Carignano ( un sant’Antonio –nell’ ’interno

della chiesa- ed un Redentore -grande statua in bronzo dorato che sovrasta

sulla facciata la porta centrale-); nel

palazzo dell’Università, il ritratto in bronzo di Andrea Podestà del 1908, ed un busto di Nino Bixio; alla Berio, la patetica figurina dell’orfanella; a Tursi la statua in bronzo di Giuseppina Tollot, munifica concittadina; all’Albergo

dei Poveri il

ritratto di G.Polleri, facoltoso e benefico concittadino; nell’ex-ospedale Pammatone, la statua del gesuita B.Centurione; in villetta Di Negro il busto di G.C.Abba , lo storico

dei Mille; al ex-circolo Filologico il ritratto di G.Leopardi; al ponte dei Mille lda dove salparono i due piroscafi del Rubattino che

favorirono l’impresa garibaldina: è una colonna rostrata con all’apice la

stella della libertà, eretta nel 1910 a ricordo del 50enario, quando l’artista

aveva 70 anni; nella galleria d’arte

Moderna di Nervi,

una scultura di fanciulla.

Fu

nominato cavaliere ufficiale della Corona; professore emerito dell’Accademia di

san Luca in Roma; insegnante di scultura nell’ Accademia Ligustica di Belle

Arti (1879-92) dove

coltivò importanti discepoli come Brizzolara Luigi, Orengo Luigi, Merello

Rubaldo; accademico di merito e

promotore (consigliere di amministrazione) dell’Accademia genovese; consigliere

comunale. Questi titoli dimostrano che lo scultore era divenuto protagonista

dell’evoluzione artistica alla fine del XIX secolo.

Morì

a Genova il 21 apr.1915, legando con testamento olografo datato 25 dicembre

1914 il suo cospicuo patrimonio (nonché moltissimi modelli delle sue opere) all’Accademia stessa, perché con parte della

rendita premiasse per pubblico concorso i più promettenti scultori, per opere

da collocarsi in edifici pubblici (in caso di concorso nullo, la somma sarà devoluta

all’Albergo dei Poveri). Gli allievi lo