VITTORIO piazza Vittorio Veneto

TARGHE: piazza – Vittorio Veneto

S.Pier d’Arena – Piazza – Vittorio Veneto

in angolo con v.S.Dondero. Nel 2007 unica di plastica

in angolo con p.za G.Modena – palazzo Balbi

angolo con via Bombrini, palazzo Hotel Primavera

in angolo con v.S.Canzio

dal sottopasso ferroviario, nascosta dietro gabbiotto AMT

QUARTIERE ANTICO: Mercato

da MVinzoni 1757. Ipotetica zona ove

si aprirà la piazza. In celeste, la crosa dei Buoi

da MVinzoni 1757. Ipotetica zona ove

si aprirà la piazza. In celeste, la crosa dei Buoi

N° IMMATRICOLAZIONE: 2862 CATEGORIA: 1

Da Pagano 1961

Da Pagano 1961

CODICE INFORMATICO DELLA STRADA -n°: 64960

UNITÀ URBANISTICA: 26 - SAMPIERDARENA

da Google Earth, 2007

da Google Earth, 2007

CAP: 16149

PARROCCHIA: s.Maria della Cella.

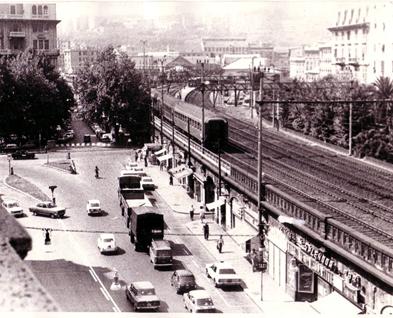

STRUTTURA: piazza ad altissima intensità di traffico (più di 15mila veicoli al giorno) sviluppato con doppio senso veicolare; collega via G.Buranello con via S.Dondero, via F.Avio, e sottopasso ferroviario. Lunga 185m.; larga da 16 a 65m. circa; piatta.

Roncagliolo fa notare che ancora nel 1920 la piazza era quasi mezzo metro più bassa come livello, rispetto l’attuale e quindi assai soggetta ad alluvionarsi (essendo la crosa dei Buoi lievemente in salita verso il mare), obbligando ad attraversare la piazza, in barca (10 cent./persona, 5 ragazzi); fu rialzata nel 1935 con i lavori di via A.Cantore e di via Avio.

STORIA: Nella carta vinzoniana del 1757, i Doria ed i Grimaldi erano i più vasti proprietari del terreno corrispondente. Prima del 1840, il terreno faceva parte del giardino, o della villa Carpaneto che, dall’attuale piazza Montano si estendeva sino al mare (almeno la parte più a ovest); o della villa Centurione del Monastero (almeno la parte più a est della piazza, dal Modena).

Piazza OMNIBUS (vedi) Fu Raffaele Rubattino, intraprendente impresario genovese – che aveva già tentato sia l’impresa arduissima di collegare Genova con Milano tramite un servizio di diligenze, postale e passeggeri, sia quella amatoriale; copiò l’idea che era stata messa in atto prima a New York e poi estesa positivamente a Parigi, Praga, Amsterdam - che nel 1841 costituì assieme ad Ignazio Venturini la prima impresa genovese di SERVIZIO TRASPORTO con traino a cavalli, da San Pier d’Arena (da questa piazza in particolare; poiché in quegli anni ancora non erano stati fissati i nomi delle strade, ed una zona veniva chiamata in funzione della maggiore rappresentatività locale, la piazza fu popolarmente battezzata “piazza Omnibus”) a Porta Pila ogni mezz’ora, per collegare -in coincidenza- l’arrivo dei suoi piroscafi dal Mediterraneo con la diligenza per Milano. Il ‘Corriere Mercantile’ del 4 luglio e l’ “Espero” del 10 luglio annunciano la prima corsa iniziante dal nostro borgo “a ponente della casa Pittaluga”, del servizio che verrà chiamato Omnibus (cioè “a tutti, per tutti”).

La costruzione della ferrovia Torino Genova, inaugurata domenica 18 dic.1853, da san Benigno al torrente, spezzò la serie di lunghi parchi privati, tagliandoli trasversalmente a metà (evidentemente in contemporanea perdette di valore tutta la proprietà di terreno a mare del viadotto, limitando così le ville al giardino circostante); l’apertura della strada affiancata la ferrovia (via Vittorio Emanuele, oggi G. Buranello) favorì l’utilizzo degli slarghi -iniziale e finale- come piazza, (inizialmente percorsa solo dai pedoni, rari cavalli a sella o carrozze private e carretti di lavoro, con traffico non legato a particolari regole se non l’intraprendenza, la frusta o il censo).

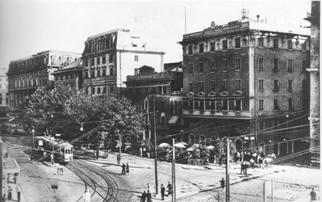

foto di fine 1800 – piazza Omnibus

Via Vittorio EMANUELE II – fu questo il primo titolo ufficiale, che assunse la piazza non ancora riconoscita come tale ma come tratto della lunga strada; per questo forse in contemporanea, popolarmente, rimaneva ‘piazza Omnibus’.

Solo dopo il 1870, si provvide a creare miglioria di questa prima rete, con vetture trainate da uno o due cavalli e sempre senza eculissi.

In accordo con la Giunta comunale locale (e genovese, retta dal barone Andrea Podestà, quello che nel 1873 annetterà i primi sei comuni viciniori), il nuovo servizio fu affidato ed inaugurato nel mar.1873 dalla “società LIGURE di TRASPORTI” finanziata con capitale belga/francese; la piazza Vittorio Veneto, già più ben strutturata, fu scelta come cambio delle pariglie e capolinea per le vetture provenienti ogni 5 minuti da porta Pila. Il folklore dell’arrivo e partenza assunse via via tinte sempre più forti, da semplice curiosità a viaggi pratici e di affari, cosicché la piazza divenne centro di attività e di incontro, di intenditori di cavalli (balzani, forti, matti o solo vivaci; gli zoccoli, le orecchie, i garretti, il dorso, il pelo, i finimenti, ecc), di rivenditori di ogni genere, curiosi, viaggiatori (all’inizio, non più di otto per vettura), trasbordati in attesa di una ‘coincidenza’.

In quegli anni di più grande fervore e rinnovamento sociale industriale ed edilizio, e con una incalzante espansione demografica, il nuovo servizio fu accolto favorevolmente anche perché finalmente tolto agli abusi dei singoli trasporti privati (ovvio il frequente litigio nelle strette e polverose vie cittadine dei mezzi privati delle classi sociali più abbienti che dovevano ‘segnare il passo’ dietro ai lenti carrozzoni dei mezzi pubblici. In un secondo tempo questi ultimi proseguirono per Voltri o Bolzaneto, ma non arrivarono ancora a Pontedecimo; i cavalli , erano bardati con lussuosi finimenti, adorni di cimieri e sonagliere; le vetture arricchite di bandierine e fronzoli erano sia di tipo aperto sui lati, o chiuse; queste ultime avevano 12 posti a sedere nell’interno, ed altri 10 sul terrazzo; provenivano da Genova raggirando san Benigno dalla nuova porta della Lanterna -costruita nel 1828 su disegno del gen.A.Chiodo ,e proseguendo per via Vittorio Emanuele.

Il 10 mar. 1878 (sulla base di precedente proposta del francese Adolfo Otlet al sindaco genovese Ellena), avvenne il viaggio inaugurale degli omnibus le cui vetture – erano sempre trainate da due-tre cavalli - ma su guide d’acciaio a rotaia, per evitare le irregolarità del terreno. Il nuovo servizio era gestito dalla “COMPAGNIA GENERALE FRANCESE di Tramways” (Otlet aveva stipulato un contratto con il Sindaco genovese Negrotto Cambiaso il 13 gennaio 1877); fu chiamato ufficialmente ‘dei tramway’, o popolarmente “e rebellea” o spregiativamente “treggia” o “tranvaietti”, a scartamento ridotto causa la ristrettezza delle vie, guidati da conduttore in divisa: camiciotto blu e foulard al collo rosso, bardatura dei cavalli nera per ‘fuori mura’, bianca entro le mura.

Rapidissimi – in pochi mesi- da Genova si scavò un apposito tunnel di 256 metri sotto san Benigno, sopra le linee ferroviarie, che sbucasse in Largo Lanterna a cui le vetture arrivavano attraversando un ponte –dapprima in legno e ferro, poi ricoperto- posto sopra un fosso difensivo, affiancato da un posto di guardia e dal casotto per gli agenti del dazio) e mettendo in atto le rotaie, nel ponente sino a Bolzaneto e Pegli.

La convivenza tra i due servizi finì con la sconfitta della ‘Ligure’ che cedette (per 360mila lire di cui 132 in contanti ed il resto in obbligazioni) lo stabilimento della Coscia, 199 cavalli, una giovane mula, 32 vetture chiuse, 13 giardiniere ed un carro funebre.

Nel ponente cittadino, l’impianto a trazione elettrica su nuovo scartamento (portato a un metro, con sostituzione delle rotaie) avvenne nel genn.1900 da parte dell’ UITE (Unione Italiana Tramways Elettrici, nata nel settembre 1895) che aveva preso in carico monopolistico il servizio. Il personale venne riassunto o si adattò a condurre vetture per servizi vari; i cavalli vennero trasferiti in porto per il traino dei vagoni ferroviari (il tutto non senza rimpianti e ribellioni : un certo Grimaldi, per dimostrare che i cavalli erano meglio dei tram, dopo un’ampia bevuta si lanciò a corsa sfrenata per le vie cittadine seminando panico e confusione, finché ribaltatosi perdette la vita nell’incidente. Fu il canto del cigno).

Nell’anno 1893 il viadotto ferroviario che collegava piazza Omnibus a via N.Bixio, fu allargato alle dimensioni attuali. La piazza, portava sempre il nome del sovrano, come tutta la strada dalla Lanterna a Rivarolo.

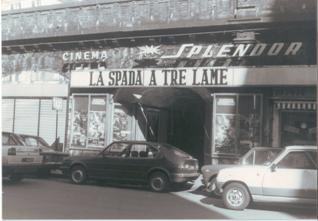

Nell’intenzione delle giunte municipali gerenti dopo il 1900, la piazza doveva abbellirsi modificando strutturalmente le vie di arrivo e deflusso, decorare il sottopasso ferroviario secondo i disegni dei Coppedè; e doveva ospitare un monumento ai caduti, di grosse proporzioni (il progetto approvato e finanziato dalla Giunta sampierdarenese , non fu messo in atto dalla Giunta genovese dopo l’assorbimento nella Grande Genova, probabilmente per distrazione della somma ad altre opere, lasciando in memoria di chi aveva dato la vita in guerra, il misero e squallido cippo posto nei giardini Pavanello). La piazza, limitata a lato mare da -per allora- lussuosi e decorosi palazzi con spaziosi e belli negozi alla base, divenne così il nuovo cuore della città, sede di comizi e raduni politici; luogo di appuntamento per le compere (negozi delle Venchi Unica, l’ombrellaio Motta, oreficeria) e serale per teatri (Excelsior, Splendor, Politeama , ed i vicini Modena, e Mameli); e centro -nei vari bar- di riunione di tutti gli appassionati di competizioni sportive (con accese rivalità tra i frequentatori dei vari bar-caffè diventati famosi).

Piazza Francesco FERRER (vedi) Solo nel 1909-10, alla piazza fu dato un altro nome ufficiale, dello spagnolo morto l’anno prima. Da questa titolazione è chiaro il colore politico della Giunta comunale locale; quando al governo centrale c’era il re, qui a SPd’Arena invece, a fianco dei tradizionali repubblicani crescevano i socialisti ancora commisti ai radicali (questi ultimi autori della scelta del nome, in buona parte massoni e quindi in barba ai Savoia, alla religione ed alla sospirata repubblica).

piazza Ferrer

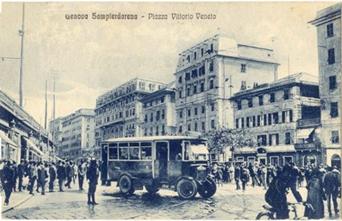

Piazza VITTORIO VENETO. Dopo la grande guerra del 1915-1918, il nome titolare fu sostituito con la località veneta, simbolo di tutti i luoghi di battaglia e d sofferta vittoria; e tale è rimasto sino ad oggi immutato.

Ma ancora nel Pagano/1921 certi esercizi sono indifferentemente in v.VEman. e p.Ferrer.

Negli anni 1915-40 era diventato il “salotto” di San Pier d’Arena o -meglio- il “centro”; possedervi un negozio era sinonimo di punto di riferimento preciso per tutti, e di essi, qualcuno è aperto ancora oggi.

Dopo l’unificazione nella Grande Genova del 1926, uno degli impegni dell’amministrazione subentrante, fu quello di investire nelle delegazioni assorbite quanto di meglio era in atto di programmazione del Comune autonomo: come sempre in politica, le promesse del singolo decadono di fronte agli interessi del centro: per San Pier d’Arena, problema primario era la viabilità, estensibile a tutto il ponente, ed il progetto era del 1925.

Quando fu creata la Grande Genova, il nuovo comune si trovò a scegliere tra varie delegazioni a chi lasciare la titolazione della città veneta: se la contendevano Bolzaneto, Voltri, Borzoli, Pegli, Rivarolo, Sestri e noi. Rimase da noi definitivamente.

Negli anni 1930, prima quindi dell’ultima guerra, per aderire ad un migliore arredo, la piazza fu divisa longitudinalmente da un filare di platani, che delimitavano la zona pedonale da quella viaria; sotto questi alberi, vicino alla fermata del tram, iniziò il servizio taxi. Le piante furono fatte tagliare negli anni ‘42-’45 dal comando tedesco, installato nell’albergo Centro, per ragioni di loro sicurezza.

Nel 1933, la piazza era classificata di 1.a categoria, e sempre collegava via V.Emanuele (v.Buranello) con via Cavour (v.Dondero) e via N.Barabino (S.Canzio). In quell’anno fu ripreso il problema viabilità, ma delle tre arterie previste, dopo altri 4 anni se ne realizzò solo una parte; in particolare nella zona del Canto, una delibera comunale dell’ott.1934 accettò il progetto studiato dall’ing. Carlo Montano e presentato dalla “società Ligure Immobiliare San Pier d’Arena” divenuta proprietaria dell’area dell’ex-stabilimento Carpaneto ed intenzionata a sfruttare l’intera zona ad uso edilizio di pregio (erezione di fabbricati eleganti, muniti di portici e capaci di dare un aspetto degno al centro cittadino); accompagnava la proposta anche un ampio intervento di miglioramento della viabilità che venne ceduta al Comune già spianata e dotata di marciapiedi con bordi di arenaria. Iniziò a realizzarsi un anno dopo, con la creazione dell’attuale zona attorno a via F.Avio.

Nell’operazione si realizzò da parte del Comune sia l’esproprio (dopo un contenzioso con i proprietari, per nulla contenti essendo la zona centrale e comoda; fu raggiunto un generoso accordo dopo svariate riunioni e sopralluoghi) che l’abbattimento del “palazzo dell’orologio (palasso dö relêuio)” posto al limite occidentale della piazza, ove ora ci sono alcuni alberi d’alto fusto, e del palazzo retrostante (l’ampia facciata del primo, alto 5 piani, faceva da riferimento a chi proveniva da levante chiudendo la visuale ed offrendo sulla torretta in alto un orologio indicante l’ora ai molti che non ne possedevano; al secondo piano troneggiava l’insegna del dentista Zunino, primo di una generazione di identici professionisti; nei negozi alla base aveva la primitiva sede la Farmacia Pizzorni, poi divenuta Operaia -ora in via Molteni). Così la piazza Vittorio Veneto si allungò a ponente (divenendo da 4950 mq a 7220 mq), inglobando quella che - dietro al palazzo - era piazza Tubino (che scomparve dalla toponomastica cittadina, e con lei la trattoria Primavera di Viani Ottavia ed il Politeama Sampierdarenese (vedi piazza Tubino) inaugurato nel 1887, ricostruito ex-novo nel 1913, e che poi divenne il cinema omonimo, gestito negli anni 60 da Ida Giacobbe. Nel 1973 riaprì i battenti dopo completa revisione e vari intoppi burocratici, offrendo più di 500 posti).

il palazzo dell’orologio anni1915-20 (dal servizio tram)

Anche l’UITE ne approfittò per doppiare i binari per il servizio verso ponente e per eliminare l’incomoda manovra di dover mandare le vetture provenienti da ponente sino a Barabino per invertire marcia e recarsi in val Polcevera . Fu pavimentata con masselli di granito; fu arricchita (sino alla foce del Polcevera) di una deviazione verso il mare della rete idrica di spurgo, che prima scaricava solo in quella che proseguiva in via S.Canzio. Tutti i lavori vennero eseguiti sotto il controllo del direttore della divisione strade, ing. G.Luigi Connio.

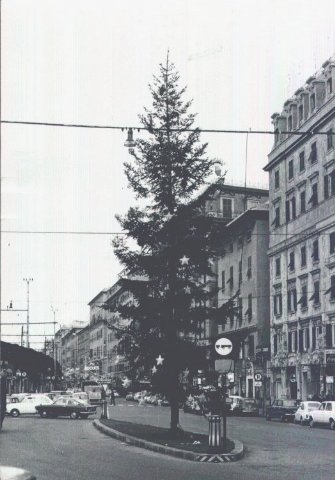

Nel dopoguerra, in epoca definibile ‘Salatti’ dal nome del sindaco, la piazza fu scelta come sede dell’albero natalizio del Comune; spesso proveniente dalla val d’Aveto e trasportato con grosso articolato (mentre quello eretto in piazza DeFerrari a Genova il Gazzettino scrive nel 2002 che è da dieci anni che proviene dalla val di Fiemme, quale segno di amicizia). Probabilmente la spesa comportata, fece ridurre gradatamente sia la grandezza sia la bellezza della pianta, sino alla totale eliminazione.

1980

allo Splendor ‘danno’: L’ultimo treno della notte

La piazza fu scelta negli anni 1970-90 per issarvi un abete nel periodo natalizio: questa cerimonia fu protratta per molti anni fino a raggiungere dimensioni dell’albero sempre più striminzite (per ragioni economiche e di trasporto) ed infine fino alla eliminazione del progetto.

Nel 1996, al centro fu installato un alto lampione, che dai suoi 30 m illumina tutta la piazza con lampade ai vapori di sodio della potenza di 4800 watt.

Nell’autunno-inverno 2008 la piazza è soggetta a completa ristrutturazione, prevedendosi una rotonda alla francese (per smistare l’intenso traffico: ma pare che non funzioni), marciapiedi nuovi, pavimentazione, ecc.; infatti, completata a fine 2008 è stata oggetto di numerosi interventi ‘contro’ causa il caos da imbuto: rallentamenti, code, congestione e smog, in via Buranello e via Avio-Molteni.

Nel 2010 completato il lavoro della piazza, che è stata rimodellata, sia nei marciapiedi allargati a monte; modificati e allargati a mare; nel posteggio taxi spostato a mare per lasciare a monte la possibilità di capolinea del filobus n.20 (SPdA-Foce; percorso in via Cantore all’andata e per via Buranello al ritorno) ; con l’aiuola rotonda centrale fonte di tante discussioni e, nel 2011 presa in responsabilità di cura da parte dei Lions locali; il muragliore delle FFSS ripulito dallo smog;

CIVICI

2007= NERI = da 2 a 12

ROSSI = da 1r a 41r (compreso 1Ar) sono sotto il viadotto, in “nicchie” di prorpietà delle FFSS (gestita nell’anno 2010 dalla spa Metropolis).

da 2r a 96r (mancano 80r, 82r).

1=lato mare

BAR: dal lato mare: il caffé Roma ( civ.26r. Nel 1908 ancora localizzato in via Vittorio Emanuele, fu di proprietà Adriano Frassinetti, nei locali del primo ex-cinema Splendor. Nel 1911 fu decorato ‘in corretto stile floreale’ dal pittore locale GB Derchi). Divenuto proprietà Trevisan Serafino nel 1925, nel 1933 fu sede dell’ “associazione calcio Sampierdarenese” gestita dal commissario straordinario on. Cinzio Storace divenendo così “covo” di sportivi locali (tra i cui frequentatori abituali viene ricordato Colantuoni della Sampdoria). Nel 1950 era ‘caffé Roma di Paleari S.’.

come appare nel 1999, al 26r Excelsior anni 1921 Elvetico, con ombrelloni

Il caffé Excelsior, (civ.34-36. Affiancato al cinema; era del cav Curti. Nel 1950 era soc.an.Excelsior.).

Il caffé Elvetico (civ. 52-54r; presente già da prima ancora del 1889, fu fondato da una società svizzera; nel 1908-12 locato in via Vittorio Emanuele 29 era caffè ed offelleria gestito da Muller e C.; nel 19-25 era di Fossati Benedetto (Petrucci spiega che offelê-offelliere –termini arcaici (dal latino offa focaccia di farro, ed offella pasta dolce) sia genovese che italiano: erano il pastaio che fabbricava dolciumi di pasta secca e dolce, come gli amaretti). Seduti su poltrone di velluto rosso, si mangiava il gelato mantecato e si godeva il passeggio essendo in angolo del palazzo collegato con via Carzino (allora via N.Barabino tramite i locali dove ora è un negozio di radio e luci). Durante la guerra e fino ben oltre il 1950 venne gestito da Irmo Tortonese (uno dei tre, assieme a Vittorio dell’albergo Centro e Pietro come aiutante.tuttofare sia in albergo che bar. Assieme misero in piedi uno dei primi servizi taxi esistente in città -pubblico e privato-, con auto come la Balilla, le prime Lancia ed OM, e con garage in via Leon Pancaldo). Recentemente era stato chiamato “gran bar Veneto”, poi ‘City Clubs’. Oggi 2002 si chiama ‘Trittico bar’. Questa carambola di nomi, significa solo inutile presunzione e poca stima per la tradizione).

Il caffè Italia (al 74.76r. Così era nel 1950).

2=Sotto i fornici della ferrovia,

nel 2010 –dopo il tunnel di via Carzino - il civ. 1r cè una edicola di giornalaio, attualmente chiusa; segue una vetrina senza numero attualmente di Pittaluga, tende e piumini; al civ.3r con due fornici, dei quali uno senza numero, il trattoria-pizzeria-ristorante La Marinella; civ. 5r un negozio di abiti femminile Lynesi; civ. 9r macellaio Oreste; civ. 11r intestato a ‘La carica’, appare chiuso; civ. 13r formaggiaio “Vittoria”; civ 15r Tabacchino; 17r bar Splendor (antico bar Bertola; nel 1919 era dei ‘f.lli Bertola’; nel 1925 era anche liquoreria dei f.lli, e caffè di Bertola Giovanni, al civ. 223r di pza F.Ferrer, tel.41-932; fu poi di Gallia Francesco. Negli anni 1950 divenne bar Splendor di Ottonello Silvio. Fu uno dei primi ad occupare i fornici sotto il trenodotto quello dove poi si aprì il caffè Bertola, oggi Splendor); - tunnel per box exSplendor - 21-23r solo vetrine di Genova immobiliare; 25r pasticceria Rebora; 27r caffé Dream (nel 1950 era caffè Beccaria; nel 2010 è diventato ‘I tre shakerati’); - tunnel di via U.Rela – 29-31r libreria Frilli; 33r bar ‘la Piazza’ (antico bar Margherita; fu di Squillari, e dopo ancora di un Bruno; poi Crona N. (nel 1950, un tipo facilmente irritabile con figlia gibbosa); 35r ricambi elettrodomestici; 37r coltelleria e casalinghi Dossi; 39r Tardito orologiaio (nel 1950 c’era il bar di Montanari Renzo); 41r chiostro giornalaio.

Non localizzabile, negli anni 1911 e 12 in piazza Omnibus un ‘Caffè Cosmos’ di Piaggio Domenico.

Altri LOCALI COMMERCIALI (in ordine di data di rilevamento) degni di memoria furono negli anni attorno al 1890 Luigi Guiducci vi aprì la prima ‘agenzia giornalistica e libraria’; lo stesso nel 1893 iniziò la vendita di un settimanale (al sabato) titolato ‘il Sole nascente’ (dallo stemma locale del 1865) con intenti ‘alieni dai partititi estremi, ma sinceramente liberali’, e quindi il solo libero di ‘dire di tutto e di tutti l’intiera verità non essendo vincolato a persone o partiti’. Gli articoli erano raramente firmati. Dopo due anni di pubblicazione, al n° 40, il giornale si fuse con un altro e cessò la stampa. L’attuale coltellificio Dossi, nell’<Archivolto Ferrovia 7 di via V.Em. p. Omnibus>.

Nel 1908 (fino al 1912) compare la ‘cappelleria Alessandrina’ di Pieragostini Alessandro (considerato che si scrive –Gazzettino 10/2002- che furono i Bagnara ad aprire il negozio qui, o è un refuso legato superficialmente alla stessa merce o il Pieragostini fu un portanome). I più vecchi ricordano il negozio di Alessandro Pieragostini, di cappelli e berretti, delle pagliette e dei panama a larga tesa, da molti chiamato genericamente ‘da Borsalino’; il dottor Borghi quando si levava il cappello, sottolineava sogghignando ‘è un borsalino’.

Nel Pagano 1919 (non ho i precedenti, dopo 1912) compare non specificato il civ., il cinematografo Splendor di S.Frugone;

Nel Pagano 1925 al 12-3 lavora il dentista Zunino GB;- 56r (“Palazzo dell’Orologio”, Parodi Giuseppe vende camicie, colli e cravatte; e il cinema Splendor. è in via Vittorio Eman., p.Vittorio Veneto, tel 41129; compare (non c’è nel P/1921) la libreria di Gaggiolo Mario.

Roncagliolo, uno ‘storico del Gazzettino’, ricordando quei tempi (1925-30) cita: il palazzo dell’orologio (maestoso, con torretta per l’orologio e la grossa targa ‘Zunino dentista’; sotto i negozi Cagnolaro orafo, Filippo Sosso parrucchiere dei vip; Parodi Giuseppe fu D valigeria, sino alla demolizione). Sui marciapiedi a mare, ricorda in ordine: il bar Elvetico (dei f.lli Fossati dove le famigliole gustavano il matecato mentre invece i ‘fedeli’ aspettavano fino alla sera); l’albergo Centro gestito dai coniugi Frassinetti –Gemma ed Adriano- che dal poggiolo della veranda sbirciavano sotto il ristorante e lo chef Alberto); il negozio Serra (ferramenta, detto ‘dai prezzi fissi’: dove ora è il Banco di Roma); Noli (oreficeria); Bagnara (cappelleria); caffè Roma (prima sede; anch’esso con il capanno estivo e discussioni sportive); il vecchio cinema Splendor; Fenzi (biancheria); Durando bar; Venchi Unica (all’angolo con vico Catena); Rossi calzature; Motta, prima Rocco, poi le figlie, di pelletterie; Latteria ‘Buona fede’; le ‘Filippe’ (con vetrina zeppa di pasta così ben allineata da sembrare filigrana).

Di fronte, sotto la ferrovia, Barbano (bottoni, cravatte e distintivi); Camoi vendeva uova e polli; Ferrando formaggiaio; Cipollina sigaraio; Parodi pitture (in due generazioni ha pitturato mezza SpdA); caffè Cosma (ora Splendor); l’osteria Carolina (ora Beccaria); Gaggiolo con accanto i militiu della Croce d’Oro e le loro mano-lettighe; Salvatore bottiglieria; Pieragostini; Rolla; Montanari (con il bar, cocco d’estate e rostie d’inverno). Sotto i taxi (di Taricco, Polibio, Crosa, Baiardi e ‘primizia nazionale’i f.lli Riccò con servizio in sidecar. Passava il tram n.4 sempre affollatissimo, con l’asta dietro, da girare al capolinea. Caratteristici, i soggetti strani: del Gin (che predicava togliere le rotaie); Marietto (un gay, a quei tempi emarginati; camminava con movenze tipiche femminili, caratterizzato anche dalla folta capigliatura a ricci; appena scorto nella Crosa dei Buoi, veniva segnalato con un fischio modulato che lo imbestialiva e lo faceva entrare in crisi isterica, con scongiuri, maledizioni, esorcismi ed imprecazioni); Gioanin (il cantoniere che con la mole di 140 kg ed il simpatico viso rubicondo ‘a bignè’ stava a discutere con Bacocco (fattorino della banca Popolare di SpdA, alto poco più di un metro); Padella (fissato con la sua cavalla, e terminava i suoi discorsi con una solenne gnaera); o carrettê di Robba, fiacre dei carri funebri dell’azienda (ubriaco tutte le sere, si sedeva sui gradini del bar Campodonico di piazza Modena –dove ora ‘la Botte’- e come litania ripeteva “Maria!; oh!; voglio morire!” (forse conscio del suo torto e che la moglie non gli avrebbe certo rimboccato le coperte. Allora la moglie Maria e la cognata Gildun –che vendeva noccioline e angurie, caratterizzata da un lungo scorsâ con due tasche ove infilava i soldi- lo andavano a prendere e tenendolo sotto le ascelle lo riportavano a casa); o Mürta (un clochard che girava scalzo, dormiva nei vagoni in stazione ed al mercato si prestava per portare ceste; un topo gli aveva rosicchiato un piede e quindi claudicava vistosamente); o Giggi era il cameriere del bar Roma (capelli tinti sempre neri, gipponetto nero con farfallina; aveva le orecchie a sventola per cui gli dicevano che sua madre aveva avuto un flirt con Clark Gable; una volta dopo servito un caffè ad uno che aveva richiesto un ristretto, ne bevve metà e rimise l’altra metà sul piattino presentandolo come ‘eccolo, adesso è ristretto’); Sciò Freguggia faceva il commesso ed aveva il vizio delle bugie troppo grosse, ma dette serio serio: un giorno raccontò che a militare fu chiamato dal generale a giocare a carte e come compagno gli toccò il re: all’ultima mano praticamente perdenti, si rivolse al compagno e gli grido ‘belin Vittorio, che carte mi giochi?’; un’altra era che richiamato nell’ufficio del direttore generale, si stufò essere redarguito e così dette un pugno sulla scrivania dicendo che lui era stufo e che la sapeva lunga… al ché il ditrettore generale gli si mise in ginocchio davanti pregandolo piangendo ‘non mi rovinare!’); Gimmi detto o Camera, si vantava aver portato addosso ben sette divise, da quella del fascio a quella del coloniale in Africa, da quella tedesca, all’ americana, o di vigile, o di pompiere, ecc.); o Merda inglese, era definito così perché indossava solo abiti inglesi, amava musica inglese, ecc.); buon ultimo o Carletto, il pesciaio Argieri, simpatico e scherzoso seppur ingenuo quando investendo i soldi nell’edilizia ebbe a perderne molti in attività fallite in conseguenza delle quali da abitare nell’attico in via Cantore sopra Quaglia, dovette trasferirsi prima in corso Magellano all’1 e poi in via Giovanetti).

Nel Costa/1928-29 l’albergo Centro, al civ.8. Rimangono una serie di esercizi commerciali come: la cristalleria, profumeria, copisteria, giocattoli di Benasso Dario all’ 1r; ---pelletterie di Motta Rocco all’8r; ---salumiere Ferrando Antonio al 13r; ---cartoleria Cipollina Carlo al 15r; ---negozio di biancheria di Fenzi Enrico al 22r; ---orologeria di Carlevaro Giuseppe al 23r; ---l’edicola di giornali Giaggiolo al civ.29, che vende anche giocattoli, e –come libreria ha pure un recapito in piazza Cavallotti 13; ---commestibili delle sorelle Rebora al 32r; ---liquori dei f.lli Bertola al 17r, e di Ferrero Antonio al 33r; ---maglieria di Parodi Giuseppe al 56r; ---la farmacia Pizzorni Giuseppe al 58r; ---l’arrotino f.lli Albertini al civ. 60; ---oreficeria e argenteria e gioiellerie di Cagnolaro Enrico al 66r e di Pavese Cristoforo (orologeria di propria fabbricazione) al 10.

Non precisato il civ. di articoli casalinghi Lugani Carlo; il cinematografo di Frugone Stefano.

cartoline: viaggiata 1932 viaggiata 1942

Nel Pagano/33 viene segnalato, nel palazzo dell’orologio, il negozio di floricoltore di Anageri Luigi e non specificato dove il pastificio di Rebora Paolo. Sono inoltre segnalati: l’hotel ristorante del Centro; ---10r l’orefice Pavese Cristoforo; 35r negozio e fabbrica di cappelli di Pieragostini Alessandro (vedi già dall’anno 1908).- Una rèclame di mezza pagina scriveva «Cappelleria Pieragostini / unico Depositario dell’Antica Casa Borsalino e delle Battersby di Londra /// Ricco assortimento in Cappelli e Berretti / Cappelli speciali su misura – Accurate riparazioni /// Genova Sampierdarena / piazza Vittorio Veneto 35»; ---al 37r il negozio di articoli tecnici dei rag. Rivali & Ratto – gestivano anche nel 1930 forniture industriali e pezzi staccati per trasmissioni moderne (puleggie cordoncini di cuoio, gancetti; specialisti nella ‘fabbricazione di denti di legno per ingranaggi, duri, stagionatissimi, greggi e sagomati per infranaggi; ---al 52r il caffè Elvetico; non specificato il civico: il caffè Roma di Paleari & C..

Negli anni 1935 la parte ad ovest della piazza venne coinvolta nella ristrutturazione delle attuali via Avio-Molteni (vedi) con abbattimento del palazzo dell’orologio e tutta la zona a ponente. Dall’impresa Lo Faro fu eretto il palazzo esistente attuale.

1980

Nel Pagano/40 vene descritta: “da via II Fascio d’Italia alle vie Stef.Canzio e dell’Industria”. Con civici= senza numero: Politeama Sampierdarenese; edicola giornali di Bigatti Settimo; Civici neri: al 2 pt=Cassa di Risparmio di Ge.; 2/1 assic.Venezia e dentista Levrero; 4/1 dentLevrero; 4/2 Bisio Anita medico; 6/1 Banca Pop.Novara; 8 Ristorante e Albergo Centro; più altri privati e profess. Civici rossi dispari: 1r cromatura ‘Duran’; 3r genepesca di Giolfo e Calcagno; 7r polliv.; 9r macell.; 11r colori e vernici, stampi decorativi, biacche e articoli per pittura - di Giuseppe Parodi; 13r rosticc.;15 tabacch.; 17r bar Bertola f.lli Gallia; 19r Cinema Splendor; 23 calze; 25r commesti. Rebora; 27r caffè bottigl. della Posta; 29r ag.giornal. Mario Gaggiolo; 31r articoli casal. Perucca Martino; già dal 1935 esercitava commercio e lavorazione metalli con forniture per bordo e ospedali, collegi e conventi, ristoranti e casermaggi; aveva attrezzata officina per stagnature e riparazioni nonché grande assortimento di articoli casalinghi e sport- compra e vende metalli al dettaglio; 33r bar Margher. di Ferrero Ant.; 35r cappelleria Pieragostini A.; 37r arrotino coltell. Albertini; 39r bar BergiantiA.; pari: 2r gioiell.; 6r commestib.; 8r cappell.Motta; 10r tessuti; 12-14r calzoleria; 16r Dory profumi; 18-20r Unica soc.an.pastcc.; 22r camic.biancheria; 24 panif.; 26r caffé Roma di Paleari S.; 28r Cinema Excelsior soc.an.; 32r cravatt.bianch.; 36 soc.an.bar Excelsior; 38-40r Banco di Roma; 42-46r bar Centro; 48-50r macell.; 52-4 caffè Elvetico; 70-2 trattoria Antonietti G.; 74-6 latteria.

Negli anni 1950 c’erano: al 2-4r l’orefice Gazzulino; al civ.16r la profumeria Dory; al civ.8 l’albergo Centro, di terza categoria e di proprietà ved.Frassinetti; al 15r il tabaccaio Caviglia M.; al 18r la Venchi Unica; due negozi di calze: 23r Quargnenti, ed al 48-50 la ‘Bottega della calza’; al 29r il giornalaio-libreria Gaggiolo M. (vedi 1925 e sotto ai civv; come libreria è anche in p.za L.Settembrini al 13r); civ.35r il cappellificio Tortarolo (che probabilmente rilevò dal Pieragostini che vendeva dal 1908); civ.42-44-46r il ristorante, gestito da Scarnera Franca; civv. 64.66.68r ‘all’Ombrello per tutti’; e non precisato dove Tortarolo Bice giornalaia, presumo il casottino vicino al sottopasso;

2004

Nel 2003 a monte e verso ponente, ci sono, tutti rossi, dal civ. 1 (il giornalaio) una serie di attività commerciali (ristorante, moda, formaggiaio, ecc) fino al 17 il bar Splendor; voltino per sottopasso; 19.21 soc. immobiliare; 25 pasticceria Rebora; 27 coffee Dream di Elisa DiVendra; voltino per sottotasso di via U.Rela; 29 libreria la Bottega del Lettore (con appese fuori due antiche targhette reclamizzanti “il Secolo XIX ‘nuovo’ “ e “Milano sera”); 31 chiuso e vuoto (ex dischi; poi dal 2004 concesso a ‘Lo sportello del cittadino’ di iniziativa regionale; 33 bar La Piazza; 35 ricambi elettrodomestici; 37 coltelleria Dossi; 39 orologiaio Tardito; l’edicola di giornali, di Enrico Pennati; sottopasso ferroviario per piazza Montano.

invece a mare, verso ponente nel palazzo civ.2 calzature; vendita-affitto cassete TV; Sacks calzature; Crosa profumi – vico Catena – civ. 4, con 26 bar Roma – il 28r con ex Excelsior, ora ‘supersconto’ – civ. 6 con 30r il SecoloXIX; pub LongWay - v F.Noli – civ.8 con la Finanza e 38r Banco di Roma – civ. 10 con al 52.54r bar il Trittico – v.SCanzio – L’ombrello per tutti – civ. 12 con al 72r hotel Albergo Primavera.

Nel 2004 fu restaurato il palazzo con i civv. 64r (Ombrello per tutti): un evidente contrasto determinò il rimanere per un anno il negozio non ristrutturato esternamente.

Nel 2005 c’è un bar ‘La piazza’; vedere dove è.

_______________________________________________________________

3= ESERCIZI COMMERCIALI in ordine di civico

===civ. 2: La grossa e pomposa costruzione, detta ‘Palazzo dei Balbi’, famiglia che comperò l’immobile agli inizi del 1900 direttamente dal marchese GioBatta Centurione proprietario dell’intera zona attorno alla villa, che a sua volta l’aveva fatta erigere (“…nella sua proprietà e retro al suo palazzo in Sampierdarena una nuova casa con facciata prospiciente sulla nuova strada…” dopo richiesta presentata al sindaco datata 24 maggio 1853: ne era testimonianza scritta su una targa di metallo, oggi scomparsa ma esistente ancora negli anni ‘30 (‘proprietà principe Centurione’), murata per terra davanti al portone che si apre in via del Monastero.

In vico della Catena, ove è il fianco di ponente del palazzo, nel 2010, un negozio porta scritto all’esterno essere stato “chiuso per ordinanza fallimentare su richiesta della ‘Fondazione Balbi’”.

Una leggenda popolare collegò l’acquisto del palazzo fatto da Balbi (che era un operaio, e che -mi è stato detto- lavorava come facchino alla stazione (un Balbi Francesco appare però gestore della trattoria della stazione negli anni 1911-12), con la scomparsa di una borsa contenente molto denaro denunciata qualche anno prima da delle suore di passaggio; e nella nemesi popolare ‘i soldi della chiesa tornano alla chiesa’ pare in effetti che gli attuali proprietari, senza eredi, abbiano l’intenzione di farne una donazione alla chiesa della Cella.

Decorato con severa eleganza, appare un tutt’uno fino a vico della Catena, con tre accessi separati: dal vicolo, dalla piazza VVeneto e da via del Monastero; il portone principale sulla piazza è lavorato in ferro battuto, con soggetto i fiori di girasole di stile tardo liberty. Appare lavoro di alto pregio e qualità.

De Landolina/1923 lo chiama ‘palazzo rosso’ citando che al piano terreno in quegli anni c’era la Banca Popolare di Sampierdarena (tel.41-064) fondata il 29 maggio 1876, era molto attiva negli anni a cavallo del secolo (vedi nei Pagano). Negli anni 1885-1914 uno dei maggiori azionisti fu la famiglia Gambaro Giuseppe (e figli) importatore e commerciante di cereali ed industriale tessile. Viene inclusa nelle ‘modeste banche popolari e di cooperative’, avendo nel 1886 un capitale di L.50mila (elevato a L.100mila nel 1887, e 250mila nel 1889; a confronto con i 4-5milioni di £. delle maggiori concorrenti. Con un basso (4-5%) incremento annuo dei risparmi contro il 15-20% delle banche italiane, negli anni 1906-9).

Ancora nel 1909 era in via Vitt. Emanuele al civ. 58, telef. 456; ove aveva anche funzione di esattoria delle imposte dirette. Si presume che il civ. 58 era il vecchio civico del ‘palazzo rosso’ perché la esattoria in quell’anno era aperta sul fianco del palazzo, in vico Mentana 16 e con identico numero telefonico della banca). Il quell’anno, già aveva agenzie a SestriP ed a Bolzaneto. Venne inglobata dalla Cassa di Risparmio di Genova (altri scrivono dal Banco di Novara) quando la nostra città -1926- fu inglobata nella Grande Genova; in quegli anni era figura caratteristica locale era un fattorino, perché nano (alto non oltre il metro) dal nome Bacocco. Nel genn/2010 è tornata alla memoria perché due eredi hanno scoperto un versamento di cento lire fatto nel 1907 in un libretto di risparmio da una loro ava contessa; vissuta sino al 1984 all’età di 103 anni; e –calcolati gli interessi allora promessi del 3,5% - attualmente sommano a quasi 370mila euro.

===civ. 16r la profumeria Dory, presente nel dopoguerra fino ancora negli anni ‘60. Era negozio gestito dalla sorella di Mario Sbarbori (un profumiere che lavorava in via Scurreria - morto 1985; negozio ed officina artigianale, in tre piani del palazzo; definito il ‘naso d’oro’ o comunque uno dei migliori in campo internazionale capace più di tutti a selezionare gli odori di numerose essenze, per trarne diversi profumi, sino ai più rari: per esempio si ricorda il profumo ‘mitsouko’ la cui formula complicata era conservata a Parigi -in ricetta spezzata- in tre cassaforti diverse, onde evitare furti, e che lui riprodusse nel suo retrobottega ‘a naso’, ricevendone un particolare riconoscimento).

===18r In questo locale entrò a commerciare pasticceria, anche la Venchi Unica, cioccolatai, negli anni 1970. Il marchio era Unione Nazionale Industria Commercio Alimentari, soc. an. Con sede madre a Torino, locale a Genova e numerosi negozi vendita nelle delegazioni. Famosi erano i pupazzetti e bamboline di pelùche – i primi in commercio – entro i quali porre i cioccolatini da regalare

===civ.4.

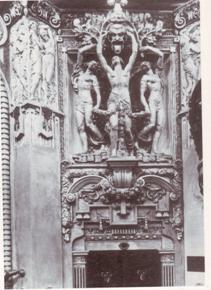

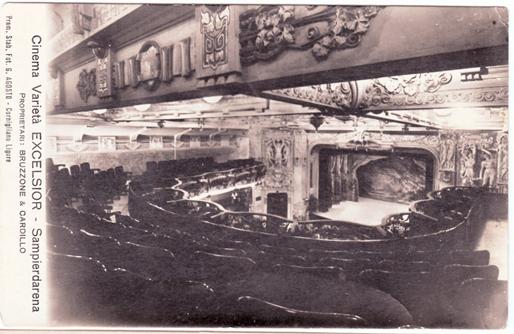

===civ. 6: il palazzo, detto Noli dal primitivo proprietario (presente nei Pagano, da/02 a quello /1925, potrebbe essere il Noli Angelo, orefice), fu rimodernato nel 1921 in occasione dell’apertura-inaugurazione (il 2 dic.dello stesso anno, con incasso devoluto a beneficio dell’ospedale) del cinema teatro varietà Excelsior:

Quando ormai si stava smorzando lo stile liberty, l’architetto ferrarese Venceslao Borzani, nel 1921 propose nella nostra città, l’applicazione dello stile che venne definitio “post-liberty”, o “precursore del modernismo” (un professionista, nato nel 1873, venuto a Genova per diplomarsi architetto alla scuola genovese di Camillo Boito, divenne uno tra i più significativi in merito al Liberty ed all’“art nouveau”. In un particolare momento storico locale, determinato dall’espansione economica della nuova borghesia –industriale e imprenditoriale, comunque alla ricerca di autoincensazione, anche cimiteriale- il giovanissimo artista nel 1902 (con un anno di anticipo rispetto l’esposizione di Arti Decorative di Torino che ne consacrò lo stile), seppe proporre all’attenzione generale e con creatività propria quello che in Europa stava nascendo in maniera slegata (linearismo in Belgio, florealismo in Francia, ‘jugenstil’ austriaco): un’arte allora provocatoria, specie a Genova tipicamente conservatrice e refrattaria alle novità.

Ispirato al suo stile, il palazzo in via NDaste che ha i portoni in via D.Chiesa e Palazzo della Fortezza; Una morte precoce, a 53 anni, spense il genio di questo talentuoso artista il 30 nov.1926, riconosciuto precursore e cultore del Liberty ed anticipatore dell’architettiura moderna).

La raffinata decorazione esterna rimane eguale tutt’oggi, con piccole modifiche rispetto i progetti originari (sostanzialmente mantenuti i pilastri con mascheroni, grotteschi e figure femminili decorative poste sedute nell’atto di sorreggere delle ghirlande di fiori -che ora sono scomparse , come anche l’insegna del teatro-).

Aveva due ingressi (uno per il loggione ed uno per le poltrone: ovvero uno dalla piazza ed uno da vico della Catena)); internamente era ricco di stucchi, plastici, vetrate, luminarie, allegorie in piccole proporzioni al sommo del palcoscenico dove invece le statue ai fianchi erano in grandezza naturale; il soffitto a cassettoni era decorato con pitture raffiguranti l’arte, ed ai quattro lati i ritratti di altrettanto insigni maestri (opera del pittore romano Calcagnadoro); la balconata tutta in giro era in ferro battuto.

Il tutto è andato perduto; forse solo nella sala da biliardo del vicino bar Roma, esistono ancora dei protomi femminili.

Positivamente fu definito un “piccolo gioiello”; da altri “la bomboniera”; ed anche “il pigheuggin”. In negativo altri ancora commentavano che tanta arte in così piccolo posto finiva per renderlo pesante e farraginoso (definita “superfetazione plastica”): ma i tempi allora preferivano così.

Anteguerra fu gestito dal cav. Curti (che aveva fatto fortuna in America), ospitando ancora varietà, operette, cinema). Con la guerra iniziò il degrado, venendo preferito il soprannome “il pidocchietto”. Sino al degrado dell’uso delle “luci rosse” necessarie per sopravvivere. Ultima, architettonicamente sconvolgente, la trasformazione in un supermarket con la scomparsa definitiva della maggior parte delle strutture interne. I vecchi ricordano l’epoca dei films: con prezzo ridotto, se ne vedevano di seconda visione ma adatti a ragazzi, la serie di ‘Maciste’; i western cosiddetti ‘cavalli e pu-a’; oppure due film al prezzo di uno.

Nel 1982 il Consiglio di circoscrizione bocciò il progetto di trasformazione del locale in un supermercato ma... negli anni 90, il supermercato aveva addirittura coperto con vistoso cartello queste decorazioni; ora fortunatamente è stato rimosso. L’interno è totalmente distrutto, appiattito, senza decorazioni.

All’int.2 è ospitata una casa di risposo per anziani che prima si chiamava ‘casa Massima’ ed ora ‘Mic.Cos –casa Carlotta’

===civ.8: rendeva importante la piazza, l’unico allora bell’albergo cittadino chiamato “Centro” ( affiancato dal ristorante omonimo che gestito per anni da Vittorio Tortonese, rimase aperto sino al 1976 quando nei locali vi subentrò il banco di Roma). L’albergo, inaugurato nel 1844 , era tra i più noti e frequentati ristoranti locali , di alta qualità; tra gli ospiti delle industrie, letterati, politici, attori e sportivi come i calciatori delle squadre del massimo campionato ; vengono ricordati D’Annunzio, Giolitti, Agnelli, Valletta, le sorelle Grammatica, DePrà, Callegari, Levratto). Rimase semidistrutto durante l’ultimo conflitto perché sequestrato ed utilizzato dai tedeschi qui accasermati con un comando di zona (viene riferito che nell’ambito genovese furono gli ultimi ad arrendersi (26 apr.1945) perché i meno persuasi di doverlo fare: per questo gli alti graduati morirono suicidi prima della consegna delle armi) ; sostituiti dopo la loro resa dal comando della brigata partigiana Pio (una delle 5 brigate facenti parte della divis. Mingo), comandata da Alessio Franzone ‘Arrigo’, in attività bellica posta a controllo del territorio di Molini di Voltaggio ed il 25 aprile dislocata a Sampierdarena . Di proprietà privata, nel 1908 –ancora in via V.Emanuele 28- era di Podestà Rosa ved. Fava; nel 1919-33, era “hotel prim’ordine,Adriano Frassinetti” (quando la piazza era dedicata a F.Ferrer, tel. 33.37, poi 41-004); nel 1935 di Adriano e Gemma Frassinetti. Nel periodo bellico fu occupato dalle forze armate tedesche. Nel 1950 appare di terza categoria e di proprietà della vedova Frassinetti. Dopo questi eventi fu ripristinato , risultando però sempre nel 1961 di terza categoria. Negli anni 1991-2, fu ristrutturato completamente sia in facciata che internamente dall’impresa G.Pagano, diretta dal geom. Somaglia, per essere affittato alla Guardia di Finanza, gruppo investigativo contro la criminalità organizzata.

Sulla facciata del palazzo è stata opportunamente conservata la scritta in rilievo del nome.

===civ. 17r Si aprì, prima fra tutti, l’attività di maniscalco di Ferrando Vincenzo, detto ‘il balla’; uno dei tanti che trattavano, soprattutto ferravano i cavalli, allora unico metodo di locomozione veloce (ce ne erano ovunque: più ricordati in piazza Tubino, via Garibaldi=Pacinotti-, via Solferino). Il punto era strategico per il passaggio continuo dei carichi dal porto al ponente ed al nord, nonché dei primi tram omnibus. Dovette traslocare in piazza Cavallotti (oggi Settembrini). Gli succedette nell’attività il figlio Natale che negli anni trenta dovette –prima di cedere all’incalzante avvento del motore- tentare di riunire tutti i ‘calzolai dei cavalli’ in cooperativa (scelsero come sede via SanPierd’Arena, presso la ‘corte di san Giovanni Battista’; presidente Celestino Civani, e soci sia i suoi fratelli Emilio e LuigiAgostino, anche i fratelli Guarnieri Armando e Luigi e Natale Ferrando).

===Dopo il civ.17r del bar Splendor, c’è un voltino che portava al teatro Splendor che si apriva in via Orsolino Ne furono aperti due: 1) il più vecchio, inaugurato nei primi anni del 1900 da Stefano Frugone (personaggio di spicco anche per un caratterino presuntuoso, scontroso e pungente, su un viso ‘spesso ingrugnito’ e tale che -da un amico giornalista- venne soprannominato ‘el Tigre’), sul lato a mare della piazza, dove ora è il bar Roma, con una entrata anche da vico della Catena (già numerosi erano i locali aperti nella città: dal Modena e Politeama come teatri per prosa e lirica, a quelli misti rappresentazioni-cinema Mameli, Verdi, Eden, Dante. Tutto da far meritare il titolo di Brodway); ospitò spettacoli d’arte varia e poi anche cinema (all’epoca erano famosi attori Alberto Collo, Bartolomeo Pagano detto Maciste, Marta Abba, Maria Iacobini, ed un certo Saetta), lavorando a pieno ritmo sino al dopoguerra (tra gli anni 20 e la guerra, San Pier d’Arena era il vero centro del cinema : nei giorni festivi vi arrivava gente da tutte le delegazioni vicine proiettandosi i migliori film sulla piazza. Questo rendeva orgogliosi i sampierdarenesi, per aver saputo raggiungere mete di cultura, sportive, ricreative ed artistiche che potevano far concorrenza con Genova matrigna; da questo spirito viene il famoso detto locale

”gh’emmu tutto, cumme a Zena” . Nel 1945 aveva ancora in cartellone una stagione operistica).

2) Lo stesso proprietario, il 24 ott.1921 abbandonò quella sede ed inaugurò sul lato opposto a monte della piazza, con ingresso in via del Prato (via A.Orsolino) tramite sottopasso ferroviario, il “cinema-teatro-Nuovo Splendor”. Tre ordini di posti per –allora ancora in uso- censo e ricchezza: platea con poltronissime e poltrone; galleria con sei palchetti (ampia, con ringhiera in muratura decorata a fogliame in stucco bianco) e loggione, ambedue a ferro di cavallo (per studenti e operai) e due barcacce per parte di proscenio (una di esse, personale; le altre per raccomandati o agiati amici). Ben illuminato e vasto, nella sala aereazione con ventilatori; nel vestibolo c’erano due statue femminili a seno nudo reggenti una lampada (furono il motivo per cui il parroco non intervenne all’inaugurazione, per benedire il locale), ed un dipinto (di una figura muliebre radiosa, raffigurante la luce che fuga l’oscurantismo personificato da due maschi proni, opera di Antonio M.Canepa, giovane pittore locale): tutto coperto con moquette e calce biaca, al primo restauro che eliminò anche le suddivisioni platea-galleria.

Una locandina del 1923 segnala: “lunedì e martedì 4 e 5 giugno, 6ª ed ultima serie de I MISTERI DI PARIGI; mercoledì e giovedi 6 e 7 giugno LA DONNA DELLA MONTAGNA dramma a fortissime tinte, protagonista la celebre –attrice Pearl White…” e concludeva: “ad ogni rappresentazione seguirà un attraente SPETTACOLO DI VARIETA’“).

Veniva considerato il ‘salotto’ sampierdarenese.

Nel 1935 ospitò anche Renato Rascel, detto il piccoletto, allora “piccolo” attore d’avanspettacolo: fu ben accetto, e questa sede gli portò la fortuna di un continuo ‘crescendo’ professionale. Nel dopoguerra fece praticamente solo cinematografo, resistendo alla fine il più possibile alle proiezioni di spettacoli a “luci rosse” dei primi anni ‘80, finché, approvato dal 1986, negli anni attorno al 1990 fu svuotato e riedificato per ospitare box per auto.

===civ. 29r : la agenzia giornalistica Gaggiolo Mario che (forse rilevando quella precedente di Luigi Guiducci descritta sopra) dalla fine del 1800 (sul Pagano il nome compare dopo il 1921) distribuiva giornali ed era sia libreria che rappresentante di case editoriali. Aperta anche sul retro in piazza F.Cavallotti è stata poi gestita fino ad oggi da tre generazioni di Gaggiolo). Ultimo, Mario, nel 1995 abbandonò l’agenzia giornalistica e nel 1998 la chiamò -come attualmente- libreria ‘la Bottega del lettore’ ma si trovò in difficoltà, per la contemporanea apertura di una grossa libreria alla Fiumara; allora –

Prima della data

risolutrice, erano presenti nel territorio 51 divisioni italiane, 3 inglesi, 2

francesi, 1 cecoslovacca ed 1 americana, tutte al comando del generale Diaz;

sulle cime del monte Grappa queste truppe fermarono un ennesimo e massiccio

attacco nemico che voleva essere risolutore. Così, logorando sanguinosamente e

psicologicamente il nemico, riconquistò metro per metro il territorio: le vette

e le valli, sanguinosamente perdute e riconquistate ogni giorno, consumarono l’olocausto

generoso e pesante di quei fanti fino a costringere il nemico, pure lui eroico

ma di occupazione, al ritiro sulle linee difensive iniziali.

Prima della data

risolutrice, erano presenti nel territorio 51 divisioni italiane, 3 inglesi, 2

francesi, 1 cecoslovacca ed 1 americana, tutte al comando del generale Diaz;

sulle cime del monte Grappa queste truppe fermarono un ennesimo e massiccio

attacco nemico che voleva essere risolutore. Così, logorando sanguinosamente e

psicologicamente il nemico, riconquistò metro per metro il territorio: le vette

e le valli, sanguinosamente perdute e riconquistate ogni giorno, consumarono l’olocausto

generoso e pesante di quei fanti fino a costringere il nemico, pure lui eroico

ma di occupazione, al ritiro sulle linee difensive iniziali.