ARDITI via degli Arditi

TARGHE:

via – degli – Arditi – già via Leopardi

via – degli – Arditi – già via Leopardi = strada privata

angolo via S.Rivarola

angolo via S.Rivarola

particolare

particolare

angolo via Malinverni

angolo via Malinverni

particolare

particolare

QUARTIERE ANTICO: Coscia

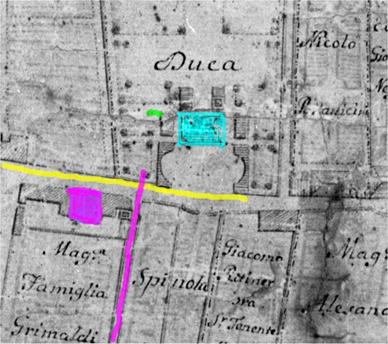

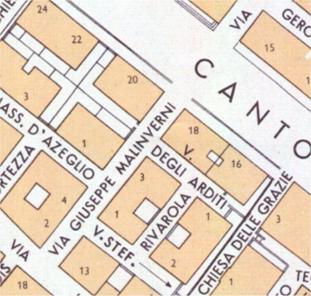

In verde, ipotetico tracciato di via degli Arditi.

In verde, ipotetico tracciato di via degli Arditi.

In viola palazzo e via della Fortezza; in giallo via N. Daste; in celeste villa Spinola.

N° IMMATRICOLAZIONE: 2710 CATEGORIA: 2

carta

del 1961

carta

del 1961

CODICE INFORMATICO DELLA STRADA – n°: 02360

UNITÀ URBANISTICA: 28 – S.BARTOLOMEO

da Google Earth 2007. Colori come sopra

da Google Earth 2007. Colori come sopra

CAP: 16149

PARROCCHIA: s.Maria delle Grazie

STORIA della strada:

Ove prima erano giardini ed orti della villa Spinola, appena venduti e lottizzati (vedi via R.E.S.) furono occupati da palazzi che delimitarono la strada. Ad essa fu dato inizialmente la titolazione ‘via Giacomo Leopardi’.

Con delibera del podestà, il 19 ago.1935 fu firmato il cambio con il nome attuale, già deciso all’atto della assunzione nella Grande Genova (1926) e con lo scopo di evitare doppioni di strade con il centro.

STRUTTURA:

Strada privata; trasversale di via G.Malinverni chiusa allo sbocco finale da una cancellata che nasconde uno spazio privato; a metà strada si collega lateralmente con via E. Rivarola (la quale, a fondo isolato andando verso il mare, si apre a T).

I due palazzi a mare della strada hanno – escluso ambedue sul solo lato di via Rivarola - il tetto a capriata sporgente, sostenuto da colonne in legno decorato, in modo da creare un grosso isolato rettangolare.

Ancora nel dic./2003-ago/04 la strada è compresa nell’elenco delle ‘vie private di interesse pubblico’ con programma di passaggio gratuito alle vie municipali e poter usufruire della manutenzione e dei servizi comunali (spazzatura, fognatura, illuminazione, asfaltatura, ecc.).

CIVICI

2007= NERI = solo 1

ROSSI = Da 2 a 20

===civ. 1 : unico della via, con portone decorato, delimitato da due colonne laterali sostenenti una tettoia artisticamente lavorata. Detto portone è simmetrico e artisticamente simile a quello che si apre nello stesso palazzo dalla parte opposta, in via Rivarola. Il palazzo corrispondente al portone 1 però, non è decorato nella facciata come quello che fa angolo con via Malinverni

foto 2010

da Google Street

da Google Street

DEDICATA

Ai regi reparti d’assalto, che tanto si distinsero nella guerra del 1915-18.

La guerra, dopo un abbrivio di movimento – di cui il nostro Cantore fu pioniere - e dopo il primo anno, stazionava nella cosi detta “guerra di trincea”: non più grandi battaglie campali, ma piccoli episodi, assalti improvvisi e sanguinosi, per guadagnare pochi metri o qualche cima dominante.

Dopo aver sperimentato gli assalti di massa, constatando che determinavano inutili carneficine per effimeri risultati, il gen Capello (il più alto in grado tra i generali) credette all’idea di un corpo di “truppe d’assalto”; ma solo il 29 luglio 1917 (stessa data di nascita di Benito Mussolini), agli ordini del colonnello G.A.Bassi, e sulla scia dei similari tedeschi, fu ufficializzata in seno alla II Armata (660mila uomini) la creazione di un primo battaglione - in località Idrica (altri la chiamano Sdricca) di Manzano (UD) -: un’organizzazione di volontari (inizialmente vi conversero i più indisciplinati e ribaldi per natura, quelli definiti feccia perché ‘anime perdute alla disciplina militare’, ritenuti attratti più dalla migliore paga e da un trattamento meno stressante e da non fare servizi -né in trincea e né negli alloggiamenti - che dall’amor patrio) che venne addestrata a mantenere il loro spirito aggressivo ed impavido ma farlo soggetto alla particolare disciplina dell’assalto ardimentoso compiuto con sprezzo del pericolo.

Durante la ritirata fino a Caporetto, il comportamento più che eroico fu efferato, confermando l’idea di base – rafforzata dalle loro canzoni in una delle quali farabutti faceva rima con ‘non s’arrendono se non son morti tutti’; cioè che fossero dei sanguinari senza scrupoli. Fu così che nel dicembre 1917 si proibì l’ingresso a quei reparti, ai condannati, delinquenti, avanzi di galera, teppisti e –già allora – mafiosi o camorristi.

Oreste DeGasperi (nato a Potenza da genitori genovesi e genovese di adozione; onorato a Genova con una grande strada) il 17 lug.1918 assunse il comando del I raggruppamento della 1.a divisione d’assalto: si trattava di una più grande unità - equivalente ad una unità di fanteria - formata da tre gruppi di fanti ed un battaglione di bersaglieri ciclisti. Assunsero il nome di san Marco e di san Gabriele.

Pur facendo parte dell’Esercito, vennero distinti con un gagliardetto nero ed una divisa personalizzata: sotto la divisa grigioverde da fante con le fiamme nere sui risvolti, la camicia aperta sul petto ad un maglione nero (primo tentativo di mimetismo, considerato che le loro operazioni erano prevalentemente notturne) fregiato da teschio e ossa di morti; e simbolicamente armati di un pugnaletto - quale arma preferita - assieme alla bomba a mano, al lanciafiamma e moschetto. Erano chiamati ‘chirurghi sbrigativi di eserciti nemici”.

Durante la battaglia di Vittorio Veneto, portati al di là del Piave, tennero fermamente testa ai reiterati attacchi nemici (usando armi prodotte dall’Ansaldo), ed ebbero peso incisivo per superare la gravissima crisi derivata da Caporetto. Nella motivazione alla medaglia d’oro al VM, sta scritto “...i suoi arditi, nella gioia della vittoria, provarono la fierezza più grande alla quale potessero aspirare, quella di veder impersonati nel loro comandante il valore insigne ed i fulgori di eroismo che la battaglia aveva richiesti“.

Finita la guerra nel 1918, il corpo militare fu sciolto, apparentemente: perché furono loro che poi, dietro a D’Annunzio, parteciparono all’impresa di Fiume.

Ancora nel giu.1920, alla testa di un raggruppamento d’assalto, il comandante DeGasperi fu inviato in Albania per proteggere il corpo di spedizione italiano sino al reimbarco.

Dal 1919 Mussolini considerava utile costituire i Fasci di combattimento; si rifece a questa preparazione guerriera, promuovendo la divisa nera come simbolo dell’iscrizione. Con l’avvento definitivo del fascismo, furono creati dei reparti d’assalto a cui fu dato il nome di “Fiamme nere”, che celebravano il loro annuale, basandosi sulla data di fondazione degli Arditi dei quali si consideravano quindi una continuità mai sciolta: la storia d’Italia si adatterà per un ventennio a questo stile di vita ‘ardito’, spostandolo dalle montagne alle città.

E dalla divisa, mantenuta nero orbace, nacque la nuova struttura che acquisì il nome di “Camicie Nere” che non fu un reparto militare quanto piuttosto la componente attiva del partito. A Genova esse avevano la propria sede, chiamata ‘il covo’, in piazza s.Stefano (si presume che questi gruppi non siano rinati né stati addestrati per motivi bellici ma per motivi di scontro con i dissidenti comunisti; forti, del gruppo, dell’arroganza del rissoso e di una sostanziale impunità. Riuscirono così – con botte, purghe e scontri a fuoco - a prevalere ed in pratica zittire e disorganizzare gli avversari per tutto il ventennio).

L’Italia dal 1939, ebbe non poche difficoltà a svincolare tale reparto dalla politica; anzi diciamo chiaro che non lo fece. Riuscì solo a formare -sempre prima fra tutti- un particolare corpo speciale in seno alla Marina (addestrati in una casa colonica a Bocca del Serchio; nessuno dimentica la leggendaria impresa del gruppo sommozzatori di Luigi Durand de la Penne. Numerose furono assegnate al gruppo, di medaglie d’oro al valore militare).

Con l’inizio del secondo conflitto mondiale escluso gli italiani, l’idea di ufficializzare i reparti d’assalto fu messa in atto da molte nazioni in lotta: così nacquero i rangers, i commando, i pionneren, via via ovviamente supportati da tecniche e mezzi sempre migliori (aviazione, paracadutismo, mezzi da sbarco, lotta corpo a corpo con arti marziali, ecc.).

Solo con la caduta del fascismo e la nascita della Repubblica Sociale, le Camicie Nere furono massivamente impegnate in guerra, affiancate alle truppe tedesche; e con esse parteciparono alla lotta contro ‘i ribelli’ con tutti i gravi risvolti del periodo: usando i mezzi a loro soliti, ebbe sopravvento - con la violenza - la perdita della dignità e degli ultimi guizzi di rispettabilità umana.

Oggi, sempre in Italia, a questa unità viene riconosciuta l’identità particolare ma pur sempre prettamente militare, col nome nuovo di “Incursori”; dal 1948 sono addestrati nella cittadella militare del Varignano (presso Portovenere). Rinacque, nel 1952 dipendente dalla Marina Militare, l’Associazione ANI (Associazione Nazionale Incursionisti, distinti dal basco color verde); e con essa il primo corso, durante il quale gli iscritti furono sottoposti a particolare e moderno addestramento di arditi assaltatori: una élite di cento uomini facenti parte del «Raggruppamento subacquei e incursori “Teseo Tesei”». Vengono ancor oggi addestrati ai nuovi compiti che nascono dalla emergenti necessità, come la lotta al terrorismo: nuovi compiti e tecniche; ma stessa capacità professionale, organizzazione (subacquei, elicotteri, paracadutisti, ecc.) e freddezza. Nel 2002 su 30 iscritti, superarono il durissimo corso di addestramento concluso con il fatidico brevetto solo 8 allievi.

Attività parallele vengono svolte dai militi del battaglione S.Marco, del Gruppo Operativo Sommozzatori, e dell’Esercito.

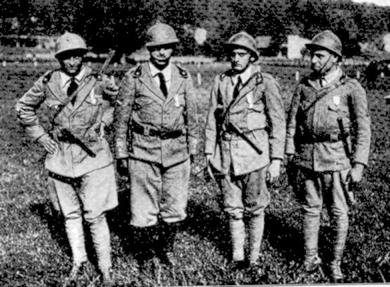

nella foto a fianco, i quattro Arditi premiati dal re con: medaglia d’oro il comandante, e d’argento i subalterni, per aver espugnato da soli il monte Corno.

la strada il portone

palazzo d0’angolo a monte con via da satellite – 2010

Malinverni – sottotetto + finestre finte

BIBLIOGRAFIA

-Archivio Storico Comunale – Toponomastica, scheda 180

-AA.VV.- annuario archidiocesi-ed.1994.pag.379—ed.2002.pag.417

-Enciclopedia Motta

-Enciclopedia Sonzogno

-Gazzettino Sampierdarenese : 8/89.3

-Genova Rivista municipale : 8/34.722 + 8/37.68

-Il Secolo XIX del 20.10.02 + 25.11.03 + 23.08.04

-Lamponi M.-Sampierdarena-LibroPiù.2002- pag.11

-Pastorino.Vigliero-Dizionario delle strade di Genova-Tolozzi.85-pag.65

-Piastra &C-Dizionario biografico dei liguri-Brigati.1992-IV-pag.440

-Poleggi E. &C-Atlante di genova-Marsilio.1995-tav. 35

-Silvestri M.-Isonzo, 1917-Bur 2002- pag.215

-Stradario del Comune edito 1953-pag.13

-Posteriore al 4.16 e 61a