LANDI

scalinata

dei Landi

TARGHE:

S.Pier

d’Arena – 2793 - scalinata dei Landi – già scalinata.Guerrazzi

Scalinata

dei Landi

in angolo con via G.B.Sasso

in angolo con via dei Landi

in angolo con via G.B.Monti

QUARTIERE ANTICO:

Mercato

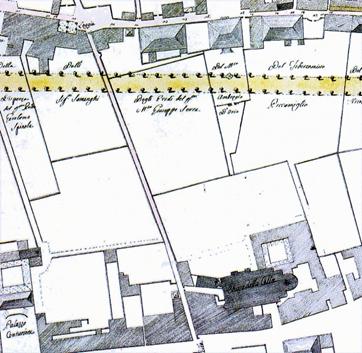

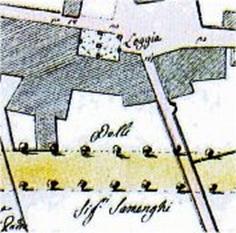

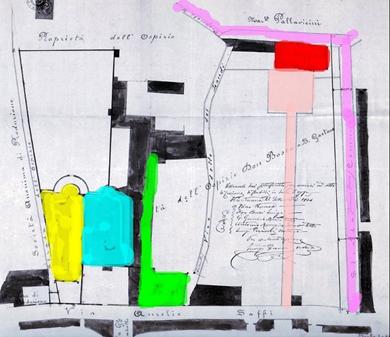

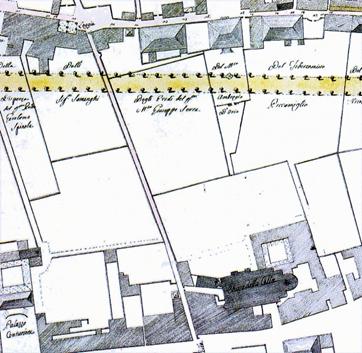

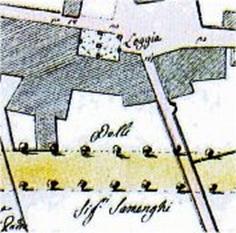

da MVinzoni, 1757. In rosso via

PCristofoli; fucsia via GBSasso; giallo, via GBMonti. In verde ipotetico

tracciato della scalinata nel territorio del ser.mo GioGiacomo Grimaldi

da MVinzoni, 1757. In rosso via

PCristofoli; fucsia via GBSasso; giallo, via GBMonti. In verde ipotetico

tracciato della scalinata nel territorio del ser.mo GioGiacomo Grimaldi

N° IMMATRICOLAZIONE:

2793

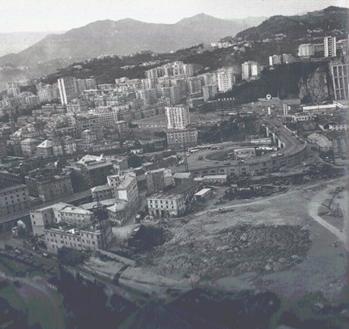

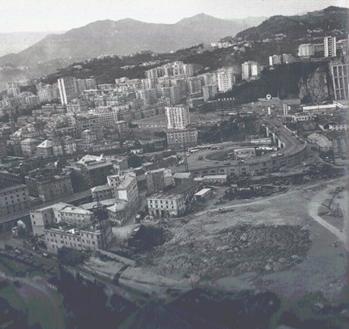

Dal Pagano 1961

Dal Pagano 1961

CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 32560

UNITÀ URBANISTICA: 25

- SAN GAETANO

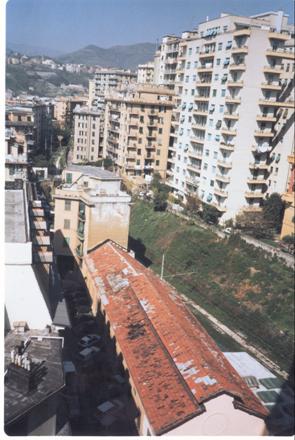

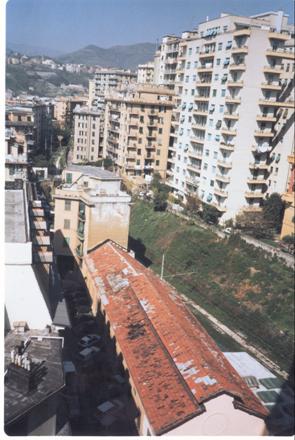

da

Google Earth 2007. In rosso, via GBSasso; celeste via GBMonti; giallo, via dei

Landi

da

Google Earth 2007. In rosso, via GBSasso; celeste via GBMonti; giallo, via dei

Landi

CAP: 16151

PARROCCHIA: san

Gaetano e san G.Bosco.

STRUTTURA: da via

G.B.Sasso , a via dei Landi .

Il primo tratto in basso, precede nel tempo la costruzione della strada omonima

soprastante, essendo la scalinata già presente da poco dopo il 1910 e collegata

solo con via GB Monti.

A

quel tempo era ancora anonima.

Nel

nov.2003 compare nell’elenco delle ‘vie private ad interesse pubblico’ e quindi

programmate a divenire municipali. L’elenco è stato ribadito nell’agosto 2004

ma dopo ancora un anno tutto appare fermo.

Il 19 ago.1935, con delibera del podestà, fu ufficializzato il nome scalinata

Francesco Domenico Guerrazzi. La scheda

comunale scrive “da via Manzoni (via G.B.Sasso) a via G.B.Monti, vicino

alla fonderia Fava “. Con l’erezione dei primi

palazzi della futura via dei Landi (1936), la scalinata fu prolungata diritta,

fino a sopra. (Il nome

del Guerrazzi era stato proposto prima di quell’epoca anche per l’attuale via

Prasio, ma poi annullato).

A metà percorso: a sinistra, una grata impedisce di vedere la sottostante

imboccatura della galleria - anch’essa

chiamata dei Landi - che collega il parco del Campasso col porto (la galleria nel periodo dei

bombardamenti aerei alleati, era divenuto un rifugio e, per i già disastrati

addirittura un luogo di residenza; vi correvano terrorizzati gli abitanti

vicini, ingorgando l’entrata, attraverso l’officina sita in via GB Sasso che

possiede ancor ora una porta che da accesso alla linea ferroviaria; i

nazifascisti approfittandosene, vi facevano delle retate di partigiani: vengono

ricordati alcuni che catturati, vennero poi deportati nei lager tedeschi da cui

non fecero più ritorno. A metà percorso , la galleria era raggiungibile anche

da via Cantore: questo ingresso fu poi usato per costruire l’ascensore con cui

salire all’ospedale);

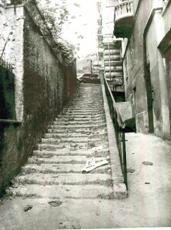

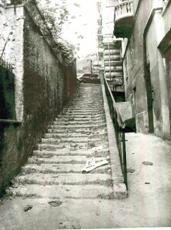

1976

con imbocco galleria sottostante

ed

a destra la più antica e primitiva scalinata-derivazione, che la collega anche

con via G.B.Monti.

CIVICI solo dispari

2007:

NERI = da 1 a 3

ROSSI = da 3r a 7r (manca

1r)

Nel Pagano/40 va da via GB Sasso a via GB Monti (in quanto non esisteva ancora

via dei Landi); aveva un solo civico nero, il 2.

Dal 1951 al 1956,

tutte le costruzioni erette nella strada superiore dei Landi (dal civ.2 all’ 8 e dal 3 al 17) vennero attribuite alla scalinata, finché non

furono tutti trasferiti alla su detta strada (in particolare però, i civv. 7 e 9 –scrive la

toponomastica - provenivano da via C.Cattaneo e furono assegnati alla scalinata

in epoca non precisata: nell’ apr.1954 divennero il 30C e 30D di via GB Monti;

nel 54-nov.55 - eretti altri caseggiati - i nuovi numeri 7 e 9 furono riassegnati

alla scalinata)

Il 17 ott.1955 il Consiglio comunale la fece chiamare

come ora.

Nel maggio 1958 le furono assegnati i civv. 1 e 3 neri, attribuiti a ‘nuove

costruzioni’.

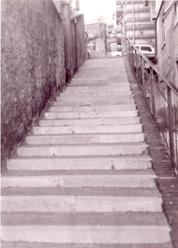

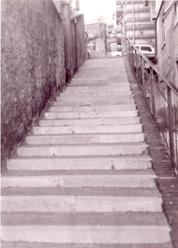

Nel 1981 tutta la crosa fu ripavimentata a nuovo.

1985

BIBLIOGRAFIA

-Archivio

Storico Comunale -Toponomastica.- scheda 2330

-Archivio

Storico Comunale -Elenco strade 1910

-AA.VV-Annuario,

guida archidioicesi-1994-pag.413; 2002-pag.450

-AA.VV.-Contributo

di SPdA alla Resistenza-PCGG 1997-pag.91

-Gazzettino

Sampierdarenese 10/78.7 + 1/82.11 + 1/93.13 (titolo errato)

-‘Genova’

Rivista del comune: 11/51.48

-Il

Secolo XIX del 25.11.03 + 23.08.04

-Lamponi

M.- Sampierdarena – Libro Più.2002- pag. 186

-Pagano

/40-pag. 214

LANDI

via

dei Landi

TARGHE:

San

Pier d’Arena – via - dei – Landi

Via

– dei – Landi

in angolo con via G.B.Monti, all’inizio

strada

nel piano, verso le scuole

nel piano, angolo con chiocciola per via Marabotto

a fine strada, angolo con via V.Battaglini; verso destra

diventa via G.B.Monti

QUARTIERE ANTICO:

Mercato

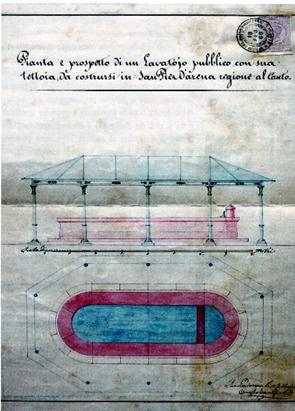

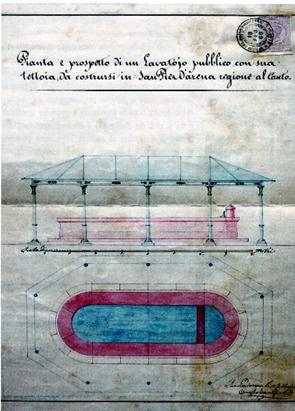

da M.Vinzoni -Ipotetico tracciato

della via dei Landi. In giallo, ipotetica via GBMonti; fucsia, salita Belvedere;

rosso, villa Lomellini di via GBMonti; blu, via e villa Durazzo-Currò.

da M.Vinzoni -Ipotetico tracciato

della via dei Landi. In giallo, ipotetica via GBMonti; fucsia, salita Belvedere;

rosso, villa Lomellini di via GBMonti; blu, via e villa Durazzo-Currò.

N° IMMATRICOLAZIONE:

posteriore al 1953

CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 32580

UNITÀ URBANISTICA: 25

- SAN GAETANO

da Pagano 1961 da

Google Earth 2007- In giallo via GBMonti

CAP: 16151

PARROCCHIA: san

Gaetano e san Giovanni Bosco

STRUTTURA: salendo

via G.B.Monti, nasce sulla sinistra poco prima dei suoi “tornanti”; ed

anch’essa sale come numerazione progressiva dal n° 1 e 2 (ma per i veicoli è, al contrario,

senso unico in discesa) sino ad una

piazzetta-crocevia, ove si sviluppa come il ramo orizzontale di una T, lungo la

‘quota 40’: da destra-levante proviene - sia come senso unico viario che

numerazione - dall’incrocio con via Battaglini (in prosecuzione di via GB Monti); mentre a sinistra-ponente proseguono sia la

numerazione che senso viario libero bidirezionale sino al cancello della villa

(la cui presenza ha

probabilmente impedito l’avanzata della strada di quota 40 verso il Campasso).

La

strada possiede pochi negozi concentrati nella parte costruita per prima, ed in

salita.

CIVICI

2007=NERI=

da 1 a 19 (compresi 9ABCDE, e 11AB) e da 2 a 16

ROSSI =da 1r a 69r

(compresi 1rABCD, 3rH, 29rB, 33rABD)

e da 2r a 16r

(manca 6r)

===civ.

19: La villa Pallavicini-Currò:

nel 1979 fu aperto un cancello, seguito da cortile con gioghi fissi per

bambini, che divenne l’accesso principale della scuola col civico 19, a scapito del precedente civ.23 di

via Currò che ancora nel 1757 era strada unica a portare alla villa

soprastante.

Edificata in epoca cinquecentesca, in una zona abbastanza

ripida, ma con l’ampio panorama della riviera di ponente, ha l’aspetto della

tradizionale villa prealessiana: rettangolare allungata, spoglia di qualsiasi

decorazione; ha un corpo laterale aggiunto a levante, più basso, ed a terrazza

per il piano nobile. Aveva una cappella,

citata da mons Bossio nel suo giro compiuto nel 1582 e dedicato a tutte le

chiesuole nel suo territorio arcivescovile ovviamente distrutta nell’ultima

ristrutturazione. La proprietà, stretta e lunga, arrivava in basso verso

ponente sino alla strada principale alla quale scendeva con una strada con

l’identico tracciato attuale; ai lati era strutturata a fasce coltive ed a

giardino.

Sulla carta vinzoniana del 1757 la proprietà è

indicata appartenere ora mag.ci Rovereti,

marchesi di Rovereto (TN; nel XV secolo i veneziani

avevano introdotto in zona la sericoltura; ma nel 1509 tutto il territorio

passò all’Austria) -

divennero proprietari a seguito di probabili intrecci parentali; primitivamente

risulta infatti essere una delle famiglie nobili “aggregate” agli Imperiale (DeLandolina scrive che per le palme che posero a dimora, la

zona fu chiamata «la Palmetta»; e che sul palazzo c’era il loro stemma composto

da un’aquila bicipite coronata – laq quale, se quella degli Imperiale, è

coronata ma non bicipite)).

Ma

prima erano dell’”ecc.mo generale (conte) Gio.Luca Pallavicini“.

Sul

Battilana esistono vari Gio.Luca (presumo

che la data, singola, faccia riferimento a qualche documento nel quale sono

citati):

1)

1666.1674 nato da Filippo; poco probabile

perché precoce di data

2)

1724. nipote del precedente nato da uno

dei suoi figli Carlo e da Maddalena Spinola q. Francesco; a sua volta sposato

con Giovannetta Spinola q.Carlo con tre figli dei quali Maddalena andò sposa a

GiacomoFilippo Durazzo q.Marcello

3)

1721. figlio di Giuseppe q.GioLuca e di

Marina Centurione q.Ottavio; sposato con Anna Pallavicino q.Domenico ebbe

figlio Giuseppe e 4 nipoti tutti morti senza prole

4) Giovanni

Luca III nato il 23 sett.1697 da GiuseppeIII e da Livia Centurione. Non

compare sul Battilana nelle varie genealogie, ma

viene da lui citato nella parte iniziale generale quale “il celebre

feld-maresciallo Gio.Luca Pallavicini. Che, grazie alle famose imprese compite

a danno degli Ottomani, reggendo lo scettro imperiale Maria Teresa, meritò il

governo del Ducato di Milano”. Molto probabilmente trattasi di lui: ereditiero da parte di madre anche dai Fieschi, sposò

prima AMaria Pallavicini, ed alla sua morte (1756 ca) la bolognese Caterina

Fava. Fu personaggio politico di primaria

importanza europea: dimostrando sensibilità verso le nuove idee illuministe,

trovando ostacoli locali a qualsiasi riforma proposta, preferì diventare Maresciallo al servizio della corona

austriaca retta da MariaTeresa, ministro plenipotenziario poi delle finanze

austriaco, ed infine (1750-3) governatore del ducato di Milano. All’atto dell’insurrezione

popolare del Balilla (1746), volle prendere una posizione equidistante dagli

interessi dei due, Genova e Vienna, scontentando entrambi: dovette fuggire da

Genova con la famiglia trovandosi in rottura con i suoi stessi parenti locali.

Si trasferì a Bologna adottando il doppio cognome (aggiungendo il Centurione

della madre) ma prima volle fare grossa donazione creando -1772- una ’Opera

Pia’ che istituiva una grossa cifra (40mila fiorini) con la cui rendita (1600

f) dare sollievo a ‘famiglie vergognose’ o ’povere zitelle nobili’. Ed a

Bologna morì il 27 sett.1773 col titolo di conte).

Chiunque

di essi, con lo stesso

criterio, passò più o meno indirettamente (allettante

quella del 2)) ai Durazzo-Pallavicini (che avevano, in planimetrie del 1890 e del 1906, terreni allargati lato

mare, fino a poco oltre l’attuale via san G.Bosco, nel retro ad est della

proprietà dei salesiani; e probabili parenti dei Grimaldi-Pallavicini (nel

1872) poi marchesa Durazzo-Pallavicini (1876) proprietaria della villa Bianca venduta con il terreno ai salesiani

(1889)).

Da loro, nel 1867 e con rogito del notaio Casanova passò

ad Antonio Currò, forse nobile col titolo di

conte (Lamponi dice barone). Forse la famiglia Currò ebbe il titolo stradale anche perché munifici

donatori (quando sulle

targhe è indicato solo il cognome, vale come dedica al complesso familiare e

non al singolo titolare che allora è specificato: così via Bombrini, via

Balleydier, ecc.).

DeLandolina nel 1922 scrive che «proprietario attuale ne è il pronipote sig.

Antoni Elia-Currò»; ma non corrisponderebbe (in affitto?) col Pagano/1908 in

cui vi si reclamizza il III anno di vita dell’ Istituto e Convitto Sociale

(Scuola Tecnica pareggiata della Città

- scuole elementari interne - con sede legale di esami di maturità o licenza -

corso accelerato pel tecnico e ginnasio - Istituto Nautico e Scuola d’Arti e

Mestieri - Preparazione alla Scuola Macchinisti e alla Scuola Superiore di

Commercio ---LEZIONI DI Piano – Forte -- posizione splendida con giardino – accettansi Convittori,

Semi-Convittori ed esterni

– Trattamento Familiare – Retta mite. Prof- A. Bernardi).

L’espansione edilizia dei primi del 1900, occupò

gradatamente gli spazi giardino lasciando solo tratti di muro di cinta -ancora

utilizzati per delimitare le proprietà attuali- e la villa il cui edificio,

all’esterno, seppur con angusto respiro appare inalterato. Circa nel 1928

l’edificio fu offerto alle suore gerenti l’istituto privato della “Congregazione delle Figlie di sant’Anna” (vedi a via s.Bartolomeo d.F.78). Per le Belle Arti si chiamò

‘Collegio Cuore s.Anna’;

istituite dalla

genovese Gattorno Rosa deceduta nell’anno 1900; qui traslocate da un convento

di via san Bartolomeo.

Esse

ospitavano le giovani orfanelle o comunque abbandonate e povere, dai 6 ai 18

anni, e si auto finanziavano partecipando -come era divenuto moda - ai funerali.

Esse

ospitavano le giovani orfanelle o comunque abbandonate e povere, dai 6 ai 18

anni, e si auto finanziavano partecipando -come era divenuto moda - ai funerali.

Nel 1934 fu posta dalla Soprintendenza alle Belle Arti

sotto vincolo e tutela. Tale vincolo fu rinnovato nel 1995

Dopo una profonda ristrutturazione operata nel 1979, è

divenuta scuola materna e dapprima chiamata ‘Antonio Cantore II’ o

‘plesso di via Currò’ ,e poi definitivamente dedicata ad Hans Cristian

Andersen.

Ospita pure la scuola elementare dedicata a E.Montale.

STORIA: col sorgere

dei primi palazzi, i civici furono assegnato alla scalinata che dal nome F.D.

Guerrazzi era diventata dei Landi. Con decisione del Consiglio Comunale, il 17

ottobre 1955 la strada divenne autonoma ed assorbì tutti i civici già costruiti

(dal 2 all’8 e dal 3 al 17 compreso un 9a)

===Al

suo inizio in basso, la prima laterale a destra (prima ancora della rampetta in discesa che conduce al

garage), vi è un piccolo tratto in

salita che porta all’imboccatura - ovviamente chiusa- di una galleria

usata in tempo di guerra come rifugio (mi si dice collegata a quella che ha

l’apertura sotto il muraglione nel curvone di via GB Monti ed ora limitatamente occupata da

un box privato per auto).

===civ.

1 è il primo grattacielo

costruito in Sampierdarena dall’impresa Vicari;

fu eretto nel 1956 dopo aver spianato alcune case precedenti. Dall’erede,

gestore dell’istituto medicale Emolab di via

GBMonti siamo riusciti a sapere nulla, asserendo non conoscere e aver

conservato nulla dell’operazione.

===civ.2

- 4 è il primo palazzo in basso;

come è scritto sulla facciata a livello degli ultimi piani e con caratteri

tipici dell’anteguerra, messi vicino ad un rilievo con il san Giorgio

circondato da affresco (con foglie di alloro ed altre rosse di vitigni ed -in

originale- i fasci littorio), fu costruito nell’ “ANNO XXXVI “.

le facciate a ponente, nel retro rispetto la strada, con la

scarpata verso la ferrovia.

===civ.

3 e 5 nel retro, le finestre

più in basso sono con inferriata, essendo già prevista all’atto della

costruzione, la prosecuzione della quota 40.

===civ.

11 fu eretto nel 1940 circa, ancora

in stile arrotondato, stile tipico dell’era fascista; alla nascita era solo,

circondato da orti e brulli prati e - viene ricordata su una fascia vicina

verso est una grossa vasca con pesci visibile nella carta del Vinzoni; la

strada di quota 40 era interrotta da terreno degradante a ripide fasce calanti

sino all’inizio della strada in basso.

===civv.13.15 fu eretto negli anni 1958 dalla soc. Immobiliare di

Fassolo, il cui amministratore unico era l’industriale Tomaso Romanengo.

===tutti

gli altri civv. furono pressoché eretti: nel 1956 (civv 9BCDE), 1957 (civ.10

e 14) ; 1959 (civ 12 e 16).

DEDICATA alla

famiglia proprietaria dei terreni già dalla prima metà del 1800, di origini

semplici e contadine, la cui casa o villa agricola

era posta ove sorge il civ. 7 di via N.Ardoino ed era raggiungibile tramite da

un sentiero carrettabile che partiva da via San Martino (via C.Rolando) comunemente detto

‘vico Landi’ (vedi) . Gli eredi avevano un negozio di frutta e verdura in via U.Rela , in

cui vendevano i frutti dei loro orti .

Gli

ultimi tre fratelli, capaci imprenditori, riuscirono ad ottenere di costruire

nei loro terreni tutti i palazzi attuali, creando negli anni ‘60 un grande

cantiere, pressoché unico, che prese il loro nome e che lasciò il nome alla

strada. (vedi a U.Rela il bisagnino Calvi detto Beppin d’ì Landi).

BIBLIOGRAFIA

-Archivio

Storico Comunale - Toponomastica : scheda 2331

-AA.VV.Annuario

archidiocesi anno/1994-pag.413; /2002-pag.450

-Bologna

M.-archivi Pallavicini –Soc.Lig.St.P..1994-pag.9.13.325

-DeLandolina

GC.-Sampierdarena-Rinascenza.1922-pag.19

-Lamponi M.- Sampierdarena-

Libro Più.2002- pag. 186

-Pastorino

Vigliero-Dizionario delle strade di Ge.-Tolozzi 1985-pag. 954

-Poleggi E &C.-Atlante

di Genova-Marsilio 1995-tav. 22

LANDI vico Landi

ritrovato in vecchie mappe

catastali risalenti alla metà del 1800, ed esistito fino ai primi anni del

1900: collegava via san Martino (v.

C.Rolando) con la casa dei Landi posta ove ora è il civico 7 di via N.Ardoino.

vico detto dei

Landi, mappa del 1914

vico detto dei

Landi, mappa del 1914

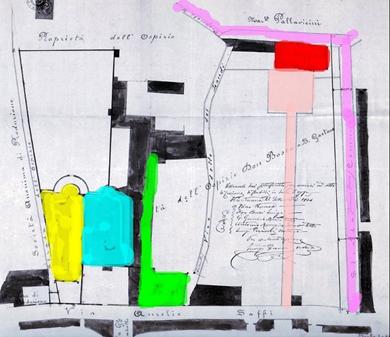

alla

base, via A.Saffi oggi C.Rolando; in giallo=il Tempietto; celeste=la chiesa

s.Gaeano; verde=l’istituto d.Bosco con in nero futura espansione edile;

rosso-rosa la villa Pallavicini che diverrà Oratorio; fucsia=la strada oggi via

s.G.Bosco.

Fu eliminato - perché

divideva in due la proprietà dei salesiani - quando fu aperta e poi allargata

in sua vece la via don G.Bosco

(oggi, via san Giovanni Bosco).

I Salesiani di don Bosco con

direttore don Bussi, nel loro lento e progressivo allargamento della proprietà,

acquistarono dapprima i terreni a nord del vicolo (la chiesa ed i fabbricati

vicini); poi, da proprietari diversi inclusero anche i terreni a sud del vicolo

stesso: questo era rimasto quindi incluso a metà della proprietà, e se fosse

rimasto di uso pubblico avrebbe creato delle difficoltà strutturali all’idea

salesiana dell’istituto e dell’oratorio. Così nel 1890 fu patteggiato con il

Comune, nei suoi progetti relativi ad un primo piano regolatore, la

eliminazione del tracciato, ed in cambio, oltre una somma di denaro in

contanti, vennero ceduti dei terreni necessari per allargare a 10 m. quella

che poi divenne via Giovanni Bosco (al confine sud tra la proprietà salesiana e l’allora

proprietà Rebora-Cristofoli), nonché per creare il vicolo di passaggio

a nord (ora via W.Ulanowsky), con

l’impegno da parte del comune di aprire entro 10 anni una strada a monte di

passaggio ad uso pubblico (l’attuale via P.Cristofoli).

In contemporanea, il direttore

dell’Istituto Ospizio san Vincenzo dé Paoli (ora

Istituto don Bosco), concorse alla spesa per la costruzione di un nuovo

condotto d’acqua (che inizialmente passava lungo il vicolo stesso), per

spostarlo a sud, fuori della proprietà salesiana.

Questa trattativa col Comune,

acquista doppia importanza: da un lato il riconoscimento da parte delle

autorità civili (molto laiche e filo repubblicane) del valore dell’opera di don

Bosco; dall’altra la lungimirante capacità dei sacerdoti, di accaparrarsi i

terreni in un momento di già selvaggia costruzione nei terreni limitrofi, con

conseguente allargamento dello spazio a disposizione.

BIBLIOGRAFIA

-Anonimo-dattiloscritto

chiesa di san Gaetano don Bosco-pagg. 200.425

-AA.VV.-Il

don Bosco nella storia urbana-DonBosco 1997-p.31.34.43.56

LANTERNA

largo Lanterna

N° IMMATRICOLAZIONE: 2794

N° INFORMATICO: 32700

CAP: 16149

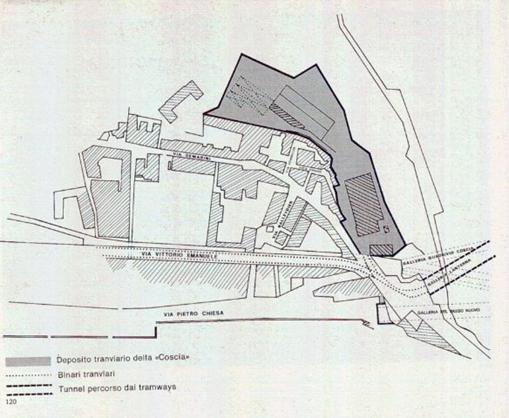

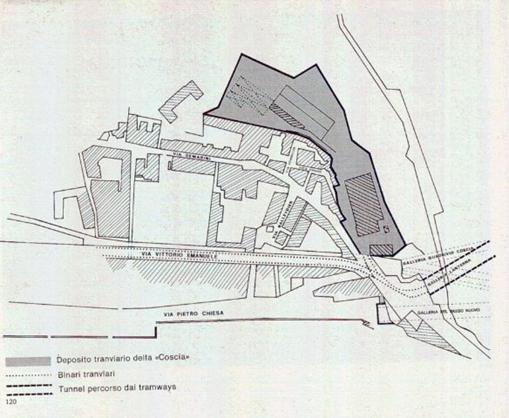

STRUTTURA: lungo la via de Marini, esisteva uno slargo, non una

piazza ma una netta svasatura che dava il via a varie altre strade: a nord via De Marini stessa, a ponente via Vittorio

Emanuele, a sud la strada alla Lanterna e dentro il monte la galleria del tram (ancora negli anni ’30, quest’ultima sbucava a Genova,

nel punto in cui la via Milano –allora

più lunga verso il mare; poi accorciata; ora di nuovo allungata allacciandosi

con via Pietro Chiesa a livello dell’elicoidale - trapassava in via Giuseppe Fantuzzi –che arrivava alla Porta della Lanterna- ed aveva a monte l’inizio di un vicolo che saliva alle caserme di san

Benigno, ed a mare era all’altezza di Calata sBenigno).

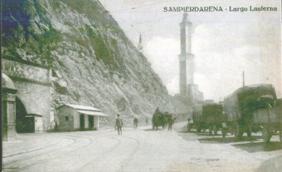

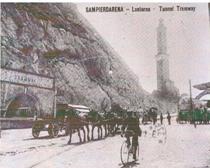

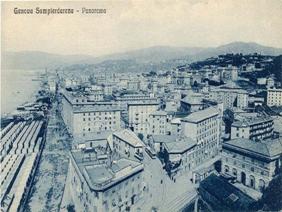

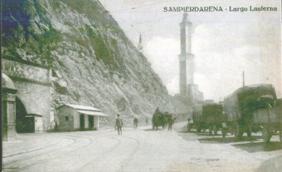

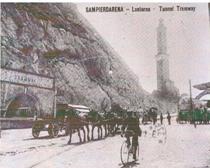

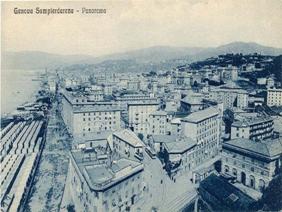

cartolina edit. Traverso e Moretto Dietro ai camion ci sarà

poi l’ingresso dei bagni Margherita

al centro in basso, il Largo Lanterna con terrazzo a prua di

nave. Verso destra via DeMarini (alla cui destra, il deposito dei tram). Dove è

il tram è via Vittorio Emanuele. A sin. Via P.Chiesa. Sulla punta del tetto del

palazzo in basso, la reclame della Creolina Pearson. Foto anni 1920.

Attualmente, la strada è stata

rialzata, falsando tutte le angolature per chi ritorna ora nel posto: sino al

2010 la recinzione delle case abbattute e il cancello d’ingresso del nuovo

cantiere (da questa data, l’erezione di un

grattacielo che si apre in via Balleydier), delimitano e determinano

una continuità stradale con la via DeMarini,

che sostanzialmente è divenuta un unico: dai grattacieli del WTC al piazzale

della Lanterna; e quindi il ‘Largo Lanterna’ non esiste più. Il passaggio

continuo di camion, ha fatto asfaltare la strada, ovunque sovrapposto al

lastricato antico che si intravede nelle spaccature, proprio in corrispondenza

dell’ antica piazzetta.

Rimane la ringhiera dalla quale

si intravedono sotto lo linee ferroviarie invase dalle erbe selvagge quasi tese

a ricoprire quello che l’uomo ha rubato alla natura

Si precisa che lo slargo era in

terreno di proprietà del CAP. Sulla ‘Guida del Porto’ edita da Pagano nel 1954

si precisa esistere anche una “via al Largo della Lanterna”, compresa nel

territorio di proprietà del CAP ed estesa “dal Largo della Lanterna all’inizio

di via Buranello”.

STORIA: venne a crearsi con

l’apertura della strada scavata e tagliata nella ripida roccia del monte a

strapiombo sul mare, che dalla Porta Lanterna immetteva nel borgo.

Per chi usciva dalla Porta

suddetta, ed era diretto a ponente, dopo aver percorso alcune centinaia di

metri orientato verso il nord ed a strapiombo sul mare, arrivava proprio nel

punto in cui a sinistra iniziava –come la punta di un amo- degradante verso la

spiaggia, la piazza della Coscia; occorreva o voltare a sinistra per

percorrere la strada a mare, o proseguire diritti per iniziare la strada

centrale (via DeMarini): appunto nel trivio c’era lo slargo, non una piazza

quanto piuttosto un largo spiazzo, tra poche case.

Una carta del Brusco (Giacomo, ten. colonnello e ing. militare)

degli anni a cavallo tra 1700 e 1800, visualizza la strada che porta al

nostro borgo dalla Lanterna: ancora anonima e tutta diritta; con – a metà

percorso il ponte levatoio e -dove poi ci sarà il deposito del tram- le case

Samengo.

E ancora nel 1850 circa,

quando non c’erano ancora le case, faceva parte della genericamente chiamata

“piazza della Coscia”, posta nel cosiddetto e più vasto “piano della Coscia“.

Con l’apertura di via Vittorio

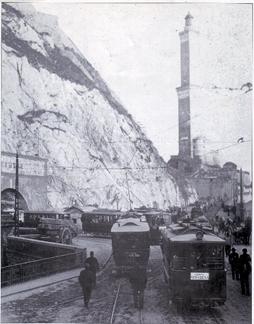

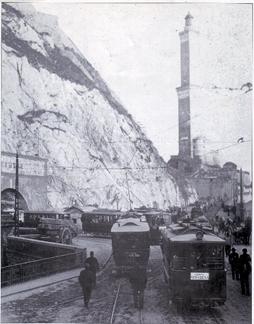

Emanuele (1850), e poi l’immissione delle prime vetture tranviarie, si

chiamò popolarmente “largo del Tunnel” (la

galleria, un poco decentrata rispetto alla via Vittorio E., costringeva le

vetture a compiere nello slargo, una S, necessaria per immettersi nella

galleria stessa, aperta nel 1878).

Negli ultimi anni del 1800,

divenne ufficialmente “Largo Lanterna“: una specie di aneurisma di via De Marini.

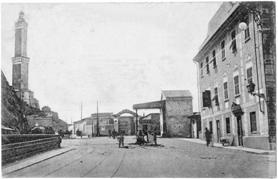

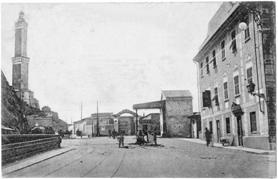

Nel 1910, si descriveva

lo spiazzo essere posto “fra il tunnel, il casotto del dazio e la via Vittorio

Emanuele“, quando aveva numeri civici che arrivavano dall’ 1 all’8 (sul fianco

del civ. 1 fu posta una targa in marmo che avvertiva: “I VEICOLI - PROVENIENTI DA GENOVA – E DIRETTI NELLA RIVIERA DI

PONENTE – DEVONO TRANSITARE NELLE VIE – VITTORIO EMANUELE C.COLOMBO – E

GARIBALDI“).

lapide

in via Vitt.E.II, in corrispondenza tra i due palazzi a destra (uno

rotondo- l’altro

del

suo inizio da L.Lanterna cuboide), il tram usciva dal

tunnel, in via Milano

Nel Pagano/1911, citato

genericamente “alla Lanterna”, esisteva una

fabbrica di grassi alimentari chiamata “Vidal Engaurran Bmy”, che nel 1919 già

più non c’era.

Ancora nel 1920,

rappresentava un vero e proprio quadrivio, con due direttrici: De Marini-Lanterna

uno, e Tunnel-via Vittorio Emanuele l’altro. I dazieri, facevano sostare i

camion nello slargo, per controllare la merce. La rupe scoscesa, faceva da

insuperabile barriera.

Nel Pagano 1925 al civ.

8 aveva sede la “creolina Guglielmo Pearson”(tel. 41.316.

Telegr.Pearson”--proprietario esclusivo della denominazione “creolina”

disinfettanti-saponi-prodotti chimici; andrà poi in via V.Emanuele).

Nel 1926 rimase a San

Pier d’Arena perché unica piazzetta, classificata di terza categoria, nelle

vicinanze del faro.

Al

centro della foto, lo spiazzo di Largo Lanterna. A sin. facciata di case il cui

portone era in via de Marini; con sopra -in alto- il tetto della Nuova Darsena;

dal basso in centro, a salire, i resti della via Vitt.Emanuele; le case in

basso a destra le ultime della Coscia. Foto anni 1970

1920

Largo Lanterna – ingresso bagni 1963- spiazzo per costruzione Nuova

Darsena

Margherita-

vista da via DeMarini

Nel Pagano/40 è ancora

posta tra via Vitt.Emanuele e via DeMarini; non ha civv., ed ha segnalato solo

‘Autobus C’.

Come parrocchia, commissariato e

Giudice conciliatore faceva capo a san Teodoro; e per il ‘gruppo rionale’ al

‘circolo E.Toti’..

Tale rimase fino al magg.1999

, da quando praticamente non esiste più, abbattuti i civv. 1, 2, 3, 4 che la

formavano, e via De Marini che prosegue

snellita, ma deformata e snaturalizzata.

Una linea ferroviaria,

sottostante la strada, attualmente non più in uso ma tutt’ora visibile

sporgendosi dalla ringhiera a levante, si divideva subito dopo lo slargo in

due binari che si immettevano in due gallerie distinte (anch’esse ancora

visibili): a destra quella detta “galleria Sanità”(arrugginita, c’è ancora la

targa e porta alla calata omonima in porto ), e l’altra attualmente anonima (si

chiama del “Passo Nuovo”) che dirige verso Di Negro-Principe.

L’imboccatura delle gallerie sottostanti, dalla strada; come

era e come è

Per chi ama le cose antiche,

era un luogo pateticamente poetico; la sua distruzione - legata all’improprio

uso da parte di immigrati clandestini - rappresenta una ferita difficilmente

colmabile: abitata prevalentemente dai minolli e pescatori, vi faceva angolo

una casetta assolutamente non bella, ma con un fantastico terrazzino fatto a

prua di nave (come si vede – vissuto - nelle vecchie foto, e come si vedeva

squallidamente deserto negli ultimi anni); la facciata a mare del terrazzino

faceva supposto alla targa stradale marmorea di “via Vittorio Emanuele”, ora

probabilmente a pezzi in mezzo alle macerie.

Quando fu deciso di costruire

il viadotto soprapassante via V.Emanuele per costruire la salita d’avvio

all’autostrada, la via V.E venne tagliata e chiusa cosicché anche il troncone

di strada rimasto a levante della rampa - lungo un centinaio di metri -

assunse il nome dello slargo: allora sulla targa suddetta, fu sovrapposta la

nuova targa marmorea segnalante “Largo Lanterna”.

Una novella Piccapietra

sampierdarenese, con la beffa dell’abbandono dopo uno squalificante degrado,

non più ricuperabile neanche se arriveranno tempi economicamente migliori.

BIBLIOGRAFIA

-Archivio Storico Comunale -

Toponomastica, scheda 2337

-A.sconosciuto- Guida del porto

di Ge.-Pagano 1954-pag.731

-Balino Flora-Editori, tipografi

e librai nella Liguria-La Berio-1/2002.7

-DeLandolina GC.-Sampierdarena- Rinascenza.1922-pag.45

-Dellepiane R.-Mura e

fortificazioni di Ge.-NEG 1984-pag. 141foto

-Forti LC.- le fortificazioni di

Genova-Mondani 1975-pag.25

-Gazzettino Sampierdarenese

5/78.6 + 3/90.9

-Pagano/40-pag.314

-Tuvo-Sampierdarena come eravamo-Mondani 1983-80foto

LANTERNA via (alla) Lanterna

salita della Lanterna

via Porta della Lanterna

Sono tre titolazioni ad uso popolare,

e quindi intercambiabili corrispondenti al tratto che univa il Largo Lanterna

alla Porta omonima, scavato nella roccia posta a strapiombo dal forte

soprastante; e, dalla strada sul mare.

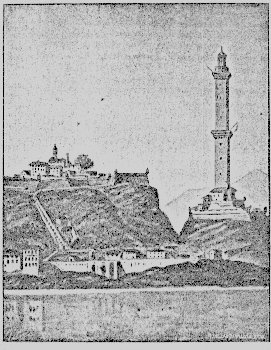

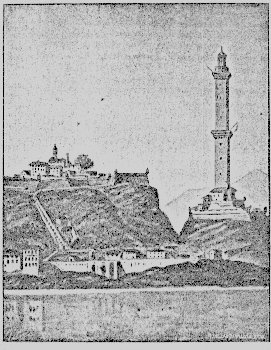

stampa

della salita; segnala la cappella

del

SS Salvatore

La causa della non definita

titolazione ufficiale a questo tratto di strada, può essere ricondotta alla

lunga e non risolta diatriba tra i Comuni di Genova e San Pier d’Arena i quali,

ambedue, ne vantavano diritto al possesso (ed anche al dazio) addivenendo alle

vie legali e quindi nessuna delle due autorizzata a farlo sino a fine sentenza;

che infine non avvenne perché nel 1926 Genova ‘fagocitò’ il Comune vicino.

La prima delle tre è citata solo

dal Novella tra le via di San Pier d’Arena, e già nel 1910 era in disuso da non

esistere più. Però la ‘Guida del porto’ edita dal Pagano nel 1954 segnala la

persistenza di una “via alla Lanterna, dal termine della «via al Passo Nuovo»

alla cinta doganale del «varco di ponte Etiopia»”, in territorio di proprietà

del CAP.

Litog.Schultz;

disegno Guesdon. Vista dall’alto

(da

pallone aerostatico?) – 1850circa –

litogr.

362x469 – Hauser, Parigi.

________________________________________________________________________________

1 STRADA – 2 PORTA –

3 LANTERNA

(ciascuno in sequenza cronologica

- per le Mura, vedi a via Bastioni)

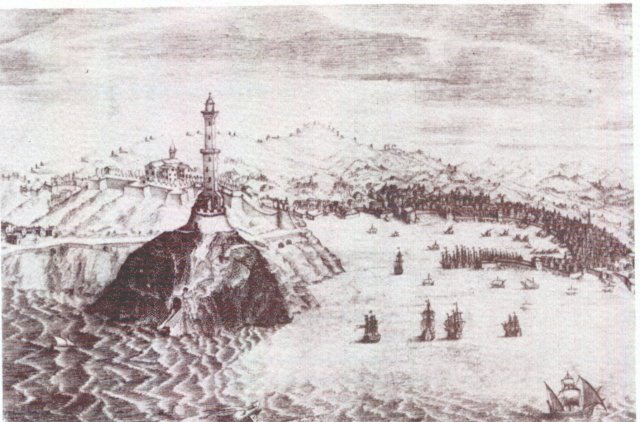

1 -

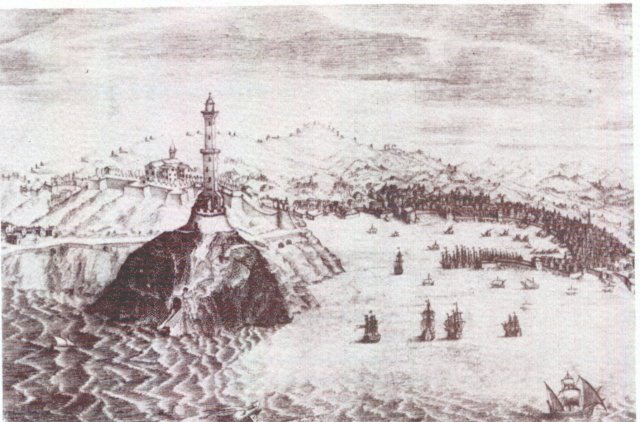

LA STRADA fin dai remoti tempi dei romani,

il viandante sia appiedato che con animali e carri, dalla riviera di ponente o

dalla Valpolcevera per raggiungere la città o il suo porto aveva una sola

strada più corta ed agevole: salire al Belvedere, superare san Benigno e

discendere alla Chappella (Di Negro), scavalcando dall’alto tutta la lunghezza

della spiaggia. Aprire un passaggio lungo la riviera, dove la scogliera era

dura roccia e ripida, per le 1-200 anime che abitavano il borgo, col rischio

che la via potesse essere usata da nemici invasori, non era convenienza di

alcuno .

Probabilmente, i primi sentieri furono aperti dagli abitanti della Coscia

quando si perfezionò la costruzione della prima torre di segnalazione con

fuochi attorno all’anno 1128. Fu forse

ampliata a carrettabile quando le mura arrivarono alla porta dei Vacca (1155),

ma solo dalla parte a levante: sono di quell’epoca ordinanze mirate a dividere

il traffico tra le due strade, quella sul colle e quella a mare; quest’ultima

regolata anche con sbarramenti a difesa sia dalla parte della Coscia che

dall’altra a levante. La zona divenne Capo Faro quando si iniziò ad usare

vetri di ampliamento della luminosità.

Una

certa viabilità doveva già esserci nel 1548

quando l’arciduca Massimiliano (figlio del re di

Boemia Ferdinando I il quale ricevette la dignità imperiale sugli stati

tedeschi dal fratello CarloV quando il 12 settembre 1555 questi decise di

abdicare), dopo aver sposato per procura

la cugina infanta Maria Teresa figlia di CarloV, proveniente da Augusta-Innsbruck-Mantova-Milano) arrivò a Genova (20 luglio) per imbarcarsi per

Barcellona-Valladolid a sposare ufficialmente Maria Teresa. Seguito da folto corteo di gentiluomini (Alemanni,

Boemi, Spagnoli, Borgognoni, Fiamminghi) fu ospitato a Fassolo; prima, 150

giovani genovesi (con “riche veste tel d’oro e d’argento’; e dame e damigelle,

mirabili per bellezza e ricchezza di ornamenti, che occupavano le finestre e le

porte di tutte le case poste lungo il percorso) gli erano andati incontro a

8miglia; tra suoni di tromba e tamburi lo

scortarono per San Pier d’Arena ove “per la strada de la Lanterna… era concorso

puoco men di tutto il popolo di Genova”.

Lo stesso itinerario nel 1581, quando la su descritta imperatrice

Maria, vedova del Massimiliano di cui sopra, ritornò a Genova arrivando

da Voltaggio e Cornigliano (ove dormì), per il Ponte (riaggiustato per

l’occasione) fino a Fassolo; e nel febbraio 1599

quando arrivò Margherita, figlia di Carlo di

Stiria col cugino Alberto arciduca d’Austria, diretti in Spagna per sposare rispettivamente re Filippo III e la

sorella l’infanta Isabella Clara Eugenia.

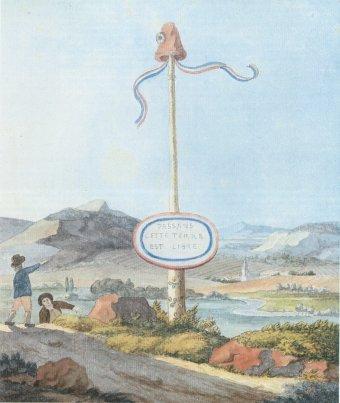

Per

l’occasione fu eretto presso la Lanterna un maestoso arco

trionfale costruito dallo scalpellino Taddeo Carlone riutilizzato poi quattro mesi dopo per altra

occasione; vivacemente colorato, costruito con materiali “effimeri” –legno,

stucco, tela a riproduzione di marmi policromi e bronzi dell’”architettura

durevole”; statue degli Asburgo con scene della loro vita: primi nominati a

reggere il Sacro Romano Impero, nozze, vittoria sui turchi a Lepanto). Nel percorso, Alberto “intenditore ed appassionato

d’arte, aveva anche apprezzato particolarmente il “deliziosissimo piano” di San

Pier d’Arena, ricco di “artificiosi palazzi e ville”, del quale aveva richiesto

un “disegno in pittura”.

L’invasione

portata pochi anni prima da Carlo Emanuele duca di Savoia ed i francesi,

determinò negli anni 1626 la necessità

di costruire la settima cinta di mura con

l’istituzione del “Magistrato delle nuove mura”, composto da vari ingegneri ed

architetti militari (tra i quali l’ing.

militare frate Gaspare Maculano -Barozzi scrive Vincenzo perché noto come padre

Vincenzo da Fiorenzuola, un domenicano divenuto poi cardinale; don Giovanni

DeMedici; Ansaldo DeMari; e, con a capo di tutti, Bartolomeo Bianco). Essi, studiando, elaborando ed aggiornando progetti di

Gaspare Vasari del 1568, proposero l’inizio dei lavori partendo proprio dalla

Lanterna. Tutto doveva soddisfare l’esigenza di “bellezza, fortezza,

magnificenza, comodità”, ma anche di salvaguardia alle irruzioni.

Il progetto fu approvato il 6

maggio 1626.

La cerimonia della posa della prima

pietra avvenne il 7 dic.1626,

presenti:

---i

Deputati delle Mura; ---l’arcivescovo di

Savona Domenico De Marini che celebrò il

rito religioso all’aperto su un altare arricchito dal reliquiario contenente il

braccio di san Giovanni Battista poi portato in processione; l’Arcivescovo di

Genova non aveva voluto partecipare per attrito col Doge che gli impediva di

spostarsi in città seguito da armati personali; ---Gio Vincenzo Imperiale (vedi

“villa Scassi”) quale Cerimoniere; ---un

carmelitano chiamato Domenico di Gesù e Maria, che pronunciò il sermone; ---tutte le

confraternite; --- i consoli di tutte le arti, ---i serenissimi Collegi, nobili

e tanta massa del popolo. Il doge Giacomo Lomellino chiuse la pietra: un

cubo di marmo, di due palmi di lato – sulla facciata esterna del cubo marmoreo

fu incisa una iscrizione dettata da Gio Vincenzo

Imperiale procuratore dei deputati e valente poeta (“vedi villa Scassi”)

con questo testo: “divisque io, Baptistae, Georgio - Laurentio et Bernardo

tutelaribus - proflicato bello - ad hostium terrorem civium securitatem

libertatis propugnacolum - hic undequaque moenia montibus

abtanda - se suaque dicabat - ures Genua - religiosa unanimis inconcussa - anno

salutis MDCXXVI - VII decembris (= a Dio, alla Madre di Dio, ai protettori

Giovanni Battista, Lorenzo, Bernardo, terminata la guerra, a terrore dei

nemici, a sicurezza dei cittadini, a difesa della libertà , qui e per ogni dove

poste in assetto le mura, la città di Genova religiosa e inconcussa dedicava

unanimemente se stessa ed ogni sua cosa, anno del Signore 1626, 7 dicembre“).

Questa

pietra, andò perduta durante gli scavi del 1861.

Dentro la quale fu posta una grossa medaglia d’argento di mezzo palmo di diametro, unico conio prodotto dall’orafo Antonio

Assereto, racchiusa da una custodia di rame, raffigurante da un lato lo stemma

della Repubblica e l’iscrizione “Dux et Gubernatores - 1626; e sull’altra

faccia l’immagine di nostro Signore, della Madonna – eretta, col Bimbo a

sinistra in braccio - e dei quattro protettori, circondata dai 4 santi protettori:

alla sua destra Lorenzo e Giovanni Battista; a sinistra Giorgio e Bernardo. Questo

medaglione, del peso di 950 gr. e del diametro di 13 cm fu casualmente

ritrovato nel 1861 durante gli scavi di demolizione di san Benigno; fu

acquistato all’asta dal collezionista locale Luigi Franchini, ma andò disperso

quando la sua collezione andò all’asta nel 1879; si scrive che fu acquistata da

un inglese, del quale si sono perdute le tracce. Sulla base di ricerche

archivistiche, il disegno fu riprodotto nel 1978 (vedi A Compagna, 1977, n.6)).

La

cerimonia fu seguita da una raccolta di oblazioni e da un solenne Te Deum in

cattedrale. Tutte le navi e le artiglierie di difesa cittadina, esplosero

assieme con salve di cannoni, la loro partecipazione.

Dapprima, essendo zona militare, per i viandanti la strada percorribile era sempre quella che da

porta san Tomaso (zona Principe), dalla

zona oggi DiNegro salire a Promontorio; altrimenti era necessario usufruire di

servizio via mare.

I lavori, a ritmo continuato

iniziarono solo nel 1630, e i 20 km di

mura vennero eretti in tre anni sotto la direzione dell’architetto Ansaldo De Mari –

poi di Bartolomeo Bianco da 800 operai,

con il concorso economico – una tassa proporzionata al reddito individuale- per

quasi 20 chilometri. Furono poste ben nove porte (cinque sui crinali all’incrocio con le mulattiere necessarie per i

commerci con l’interno. Tre con le direttrici della riviera: la nostra; la

porta Romana presso il ponte di s. Agata e verso la Valbisagno; e la porta

Pila verso la Foce ed Albaro corrispondente

a levante della nostra. Nonché due sul mare, a Ponte Reale ed a Ponte Spinola).

La

grandiosità finale suscitò l’interesse di papa Urbano VII al quale furono

inviate due tele dipinte da Andrea Ansaldo raffiguranti in pianta ed in

prospettiva la città con la cerchia.

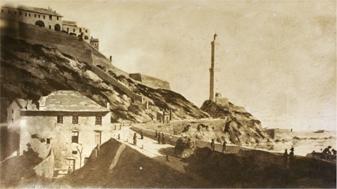

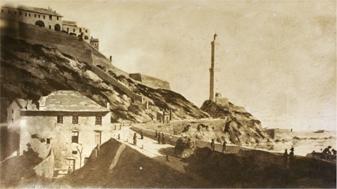

Tagliata litogr. Louis

Lebreton-Metà 1800

Tagliata litogr. Louis

Lebreton-Metà 1800

Partendo dalla punta estrema di

san Benigno, aprirono una esigua via lungo la scogliera sul mare, arrivando a tagliare

la pietra a monte della Lanerna e riempire la scarpata a mare (da questa opera,

la zona venne chiamata ‘Tagliata della Lanterna’

una terrazza completamente artificiale, aperta

su terreni già di proprietà della villa del marchese G.B. Serra e piazzale

d’accesso alla vera porta di ingresso. Quindi non era una via vera e propria,

quanto solo uno stacco, d’unione tra via De Marini e la spianata alla Porta, e

che iniziò a chiamarsi “via Lanterna”).

Anche lungo la scogliera

vennero eseguiti tagli di roccia, riempimenti, pilastri e muretti di sostegno

sul vuoto sottostante: per chi avesse avuto necessità di oltrepassare

l’ingresso, salendo da San Pier d’Arena, doveva superare quattro posti

successivi di guardia: ---il primo ostacolo

era rappresentato dalla “porta dei grifoni”,

così chiamata per la cancellata a sbarramento, sorretta da due pilastri con

sovrapposta in marmo l’immagine simbolica della città; ---questa era

seguita da un ponte levatoio dietro a cui erano ---altre

tre cancellate la più interna era la più

importante strutturalmente, detta “avanzata della Lanterna”; ---questa

era seguita da un secondo ponte levatoio e ---dall’ultima, la quinta,

cancellata (a ridosso di quest’ultima, era una

piccola cappelletta che racchiudeva un altare e

l’effige del SS.Salvatore; demolita la struttura nel 1719, l’immagine fu

trasferita all’abbazia di san Martino): così si raggiungeva la

“tagliata”.

Così infine, la strada acquisì

dignità di nome specifico.

Una lapide

venne apposta alla fine dei lavori nel 1633 là dove si

prospettava sarebbe stata costruita la facciata della nostra porta, quella

principale verso ovest, nel piano della Lanterna, volutamente - per ragioni difensive - più piccola

delle altre porte, atta da soddisfare appena l’accesso a carretti.

Sul piazzale rivolto al mare, fu

posta una batteria con 12 pezzi di cannoni, sistemata dietro grossi parapetti a

merloni e a cannoniere; risultò inutile nel 1684,

quando ci fu il bombardamento dal mare da parte

della flotta di Luigi XIV, con tentato sbarco sulla nostra spiaggia, per inefficienza

di potenza di tiro ma anche per imperizia.

da un quadro dl

1600.

da un quadro dl

1600.

________________________________________________________________________________

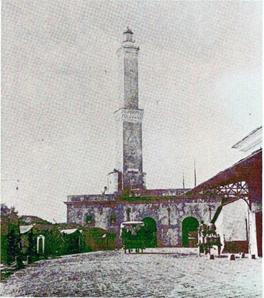

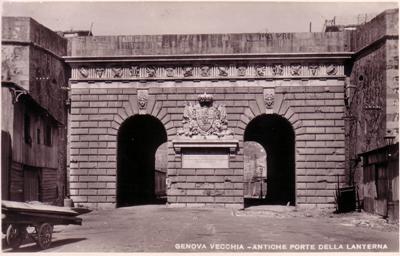

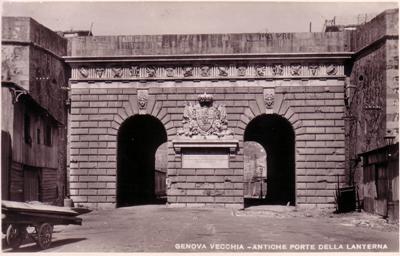

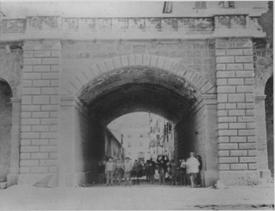

2 – LA

PORTA - l prospetto, in stile dorico, ideata dal carrarese Giovanni

Antonio Ponzanelli (1650-1735; Tuvo-Campagnol

scrivono Ponsonelli; Gardella scrive Giacomo Antonio, e 1654-1735).

ingresso da San Pier d’Arena la

porta di uscita da Genova,

stampa

del 1632

Al

di fuori, racchiusa tra caserme a monte ed un bastione a mare, appariva

massiccia e con fregi vari; due colonne di stile dorico erano ai lati

dell’unico alto fornice.

_______________________

La

statua -

la porta fu sormontata da una

ben precisa statua, rappresentativa della Regina della città di Genova, della

”Madonna col Bambino“: seduta col Bimbo sulla

coscia, lei incoronata e con lo scettro, e lui con le chiavi (detta anche semplicemente la Madonna di Genova, o

Augusta). Una bolla del 1630 di papa Urbano VIII, stabiliva che aveva diritti

solo chi avesse avuto rango reale; questo indusse la Repubblica ad assumere nel

1637 il titolo regio, tramite l’espediente di nominare regina la Madonna,

salvaguardando così l’integrità repubblicana e la devozione particolare che la

città sempre onorava alla madre di Dio. Nei Libri Cerimoniali, si volle che

l’immagine della Vergine col Figlio -sia sulle mura che sulle monete- tenesse

in mano una pergamena con scritto “et rege eos”, sovrapposta allo stemma della

Repubblica).

Era stata

ordinata a Bernardo Carlone (nato nel 1637 circa; figlio di Giovanni da Rovio;

fratello maggiore di Tommaso; è persona poco documentata ed ha oggi poche opere

attribuite, perché dopo un breve soggiorno a Modena negli anni tra il 1650-60,

morì precocemente in terra d’Austria. Questo fece sì che inizialmente numerose

furono le attribuzioni dell’opera ad altri scultori, tra i quali: il fratello

minore Tommaso Carlone; Bernardo Castello; Domenico Scorticone. Recenti studi

di Elena Parma e MariaClelia Galassi –in sintonia con i Remondini-

attribuiscono l’opera a Bernardo), e fu messa in loco nel 1643.

I Remondini

raccontano che nell’anno 1857 la statua

fu posta a restauro (specie nel rifacimento di

una mano ed un piede della Madonna; di un braccio e dito del Bambino;

indoratura della corona, scettro e chiavi). La

cifra necessaria era stata raccolta dal popolo, in particolare dai

sampierdarenesi: Maddalena (o Chiara) Serra, Domenico Carpaneto, Giuseppe

Sommariva, Lorenzo Bennati, Giovanni Bottino). Anzi, la cifra accolta

–superando le 700 lire a fronte delle 416 necessarie- permise restaurare anche

la Madonna di Porta Pila).

Vi rimase fino al 23 marzo 1878

essendo stata decretata l’anno prima la demolizione della porta per nuovi piani

urbanistici. Rimossa di notte (“per non provocare maggiormente il disgusto

della popolazione”), fu calata tramite una imbragatura che prevedeva un cappio

attorno al collo: nessun operaio volle eseguire la legatura e fu affidata ad un

non genovese. Dapprima fu posta sulla vicina porta di san Tommaso (a Principe),

ma dopo pochi mesi, già nell’ottobre, il giorno 22 si costituì una commissione

della Confraternita di s.Antonio Abate, della Marina, mirante ad una

collocazione più degna e ad un periodo di ‘riparazione’ morale per l’affronto

fatto all’immagine della Regina (tridui di preghiere e s.Messe).

La loro assiduità ottenne che la Madonna fosse

affidata alla Confraternita del suddetto Oratorio, previo pagamento -registrato

con atto notarile (30 ottobre 1878) - di

lire una,05 annuale. Così dapprima fu collocata nella loro chiesa (le spese furono totalmente sostenute da un loro

confratello, il cav. Angelo Borgo, che donò le 308 lire necessarie

all’operazione effettuata da lui stesso con la sua impresa, come da rendiconto

del 1879).

Con delibera del 1884

(3 marzo) il Comune di Genova comunicò ufficialmente l’autorizzazione ad un

collocamento della statua e della lapide col ‘Posuerunt me custodem’,

nell’Oratorio.

Inutilmente nel 1887

una nuova ondata popolare, guidata da alcuni consiglieri, raccolse ben 83mila

firme ad una petizione mirata a ricollocare la statua nella zona della Lanterna

presso il mare.

Solo nel 1937,

per interessamento del cardinale Dalmazio Minoretti la statua fu restituita al

Comune che la donò al Consorzio Autonomo del Porto. Sulla facciata

dell’Oratorio, fu posta una lapide a ricordo della conservazione della statua.

Il CAP, ente nato nel 1903, si assunse l’onere –dopo

solenne cerimonia in s.Lorenzo, con benedizione delle insegne, corona, scettro,

chiavi- della definitiva sistemazione sulla punta del molo Giano, accanto alla

Torre dei Piloti, in posizione sud-ovest e con la scritta “Genova, città di

Maria Santissima”.

Vicino fu posta una lapide

a ricordo: «LA MADONNA - POTENTE PRESIDIO

DEL NOSTRO MARE - PER OLTRE DUE SECOLI – SULLA PORTA DELLA LANTERNA – DEMOLITA

L’ANNO MDCCCLXXVII – DOPO DODICI LUSTRI – PER CONCORDE VOLONTA’ DEL POPOLO –

EBBE QUI NOVELLO TRONO – BENEDIZIONE DIVINA – ALLE NAVI ARDIMENTOSE – CHE NELLE

TERRE PIU’ LONTANE – ESALTANO – IL GENIO E LA FEDE – DI GENOVA CREDENTE ED

OPEROSA»

Durante l’ultimo conflitto mondiale, il 4 settembre 1944 la statua

precipitò in mare.

Il giorno 7 febbraio del 1946 fu occasionalmente ritrovata mutilata sul fondo, da

alcuni operai dell’OARN impiegati nello sminamento del porto (ricerche più

minuziose fecero ritrovare anche le parti mancanti: l’avambraccio destro,

scettro, corona ed il tronco del Bambino). Subito si istituì un comitato, ma i

cui fondi non risultarono sufficienti a coprire le spese. A seguito

dell’interessamento del card. G.Siri e dell’ONARMO, nel 1952 il prof. Ortelli poté completare il restauro

e l’11 maggio la statua fu ricollocata sul molo Giano.

Nel 1999, all’atto

della costruzione della nuova Torre dei Piloti, si decise farne una copia da

collocare sul molo, preservando l’originale in luogo più consono, nel cortile

dentro il Palazzo san Giorgio. Il calco, eseguito dal restauratore Axel Nielsen

permise farne una copia in vetroresina, attualmente esposta presso la Nuova

Torre dei Piloti.

____________________________

In

alto, sul basamento e sotto la statua, fu posto la scritta “ posuerunt me custodem”; sotto

ancora, coperta da due grifoni e stemma, una lunga lapide: NE MUNIMENTA NATURAE - HOSTIS VERTERES IN PERICULA -

TERTIUM SIBI MORORUM AMBITUM - PER ORAM MARIS ET JUGA MONTIUM - PERICOLOSISSIM?

TEMPORIBUS - LIBERTAS TRIENNIO - FESTINABAT- ERECTUM ANNO SAL. MDCXXXIII -

RESTAURATUM MDCCXII : affinché il nemico non volga a danno le difese concesse

dalla natura - il terzo giro di mura lungo il lido del mare ed i gioghi dei

monti - in tempi pericolosissimi - il popolo libero in tre anni si affrettava

a compiere- eretta l’anno del Salvatore 1633 - restaurata nel 1712.

(Questa

lapide fu rimossa all’atto della distruzione della porta, e collocata nel

vicino bastione nel 1884; così è scritto in altra lapide posta-sulle

mura prospicienti via Fantuzzi- una nuova targa a memoria (a sua volta scomparsa con le demolizioni del colle di

san Benigno): «VETEREM PORTAM AD PHARUM - ANGUSTO LOCO EXTRUCTAM

IANDIU COMMEATIBUS IMPAREM - V IDUS FEBBRUARIUS ANNO MDCCCLXXVII - ORDO

GENUENSIS AMOLIENDA DECREVIT - TITOLUM INDE REFIXUM IN PROXIMO DIRUTAE MOLI

PROPUGNACOLO - STATUENDUM CURAVIT MDCCCLXXXIV»: l’antica porta al Faro -

costruita in luogo angusto insufficiente al traffico - l’8 febbraio 1877 - il

Comune genovese decretò la demolizione - L’iscrizione di là rimossa dalla

porta demolita si stabilì di ricollocarla nel vicino bastione il 1884).

Le possenti mura diedero accesso

alla città tramite una porta, posta

circa cento metri più a levante della Lanterna stessa (con un prospetto in stile dorico ed un solo fornice d’entrata-uscita

(lo schema tipico, già elaborato anche dall’altro architetto che si interessava

della porta - Giovanni DeMedicis - aveva il

transito centrale aperto sulla via da unico fornice, ed era affiancato da due

ampi locali a lati, dei quali quello a mare prevedeva anche un vano prigione.

Fu arricchita da fregi dal carrarese Giovanni

Antonio Ponsanelli (1650-1735) e sormontata da una statua della Madonna scolpita da Bernardo Carlone, al cui basamento stava scritto “Posuerunt me custodem”; ed una lapide -retroposta allo stemma cittadino in rilievo -

con l’iscrizione latina: «Ne munimenta naturae - hostis verteret in pericula -

tertium sibi murorum ambitum - per oram maris et juga montium -

periculosissimis temporibus - libertas triennio - festinabat - erectum anno s.

MDCXXXIII - restauratum MDCCXII» = affinché

le difese naturali -il nemico non le volgesse in pericolo - un terzo giro di

mura - lungo la spiaggia marina ed i gioghi montani - in tempi pericolosissimi

- la Libertà in un triennio - compiva - eretto nell’anno del Salvatore 1633 -

restaurata nel 1712.

(Miscosi

scrive eguali le parole della lapide, escluso in fondo ove lui dice che era

scritto “erectum a. salutis MDCXXXIII – restauratum A.D. MDCCXII”= eretta

nell’anno della salute 1633 – ristorata l’anno del Signore 1712).

Il 14 luglio 1794 la porta fu attraversata da Napoleone: ancora solo comandante l’artiglieria

dell’Armata d’Italia, vi passò proveniente da Loano assieme a sette altre

persone tra cui il fratello Luigi e tre generali. Nei quattro giorni di

permanenza, seppur costantemente pedinato, poté liberamente spingersi a

guardare le difese della Tenaglia e di san Benigno

(la Repubblica era con i ‘turisti’ tutt’altro che chiusa e sospettosa; eccetto

nelle questioni private di famiglia o palazzo, permetteva nel suo territorio

ampia libertà nonché una certa cordialità festaiola, ricca e godereccia. Però,

quello che era fuori delle mura sino al confine, era considerato ‘colonia’: era

sì abitudine aristocratica avere una villeggiatura, ma non per valutare la

riviera quanto che fosse opportunamente vicina da non creare distacco dai

propri affari entro le mura).

Il 26 novembre 1796, seguita da un

piccolo corteo, arrivò da Milano Giuseppina

Tascher (o meglio Marie-Josephine-Rose) de

la Pagerie, vedova Beauharnais, viscontessa, già

amante di Barras, da marzo 1796 moglie di Napoleone Bonaparte (una visita diplomatica? una fuga d’amore con

Ippolito Charles suo cavalier servente ed amico del cuore? Una vacanza proposta

dal Serra, corredata da feste, conversazioni, giochi (sui prati –erano in voga

‘il gioco del pallone’ o palla a mano, le bocce, e ‘la barre’-), mondanità e

banchetti, ultimi sussulti di grandezza dei nobili che senza curiosità per

l’improvviso arrivo, le aprirono le case e gli sfarzi?- I Beauharnais erano una nobile famiglia dell’Orleans;

Alexandre -1760-94- aveva sposato Giuseppina con la quale aveva avuto due

figli; di essi Eugenio de Beauharnais diverrà 1805 viceré del regno d‘Italia). Per garantirle

sicurezza, Faipoult - della legazione francese a Genova sita in piazza Fontane

Marose - fece entrare in città delle guardie francesi, accasate in San Pier

d’Arena ove era un ‘deposito’ militare (alcuni ufficiali senz’altro erano

ospitati nelle ville della Fortezza e degli Imperiale). Improvvisamente la sera

del 2 dicembre, richiamata dal marito geloso, riattraversò di notte - per la

Bocchetta - l’Appennino.

Una carta del colonnello Brusco datata 1797,

riporta sulla strada ancora l’esistenza del ponte levatoio. Sarà rimosso con la nuova porta della Lanterna. Sopra

il ponte si prolungava un muro, da esso ai bastioni, già allora con vistose

crepature e interruzioni, presumibilmente limite della vicina casa dei DiNegro.

Presso questo muro era la nicchia con l’effige del SS Salvatore.

Da quest’anno la porta alternò libero transito e chiusura,

a seguito di cambiamenti di fronte, rapidamente

uno susseguente all’altro:

---come

da anni ed anni, ancora nella primavera-estate venne attraversata da lussuose

ed imbaldaccate carrozze -dagli sportelli dipinti dello stemma nobiliare-

condotte da numerosi serventi che portavano i vari patrizi e relative dame

imparruccati ed incipriati, nelle residenze estive, oppure da rade portantine

per singoli signori in movimento tra ville e città, carichi di muli. Il

traffico maggiore, è ancora condotto via mare. Genova, e con lei San Pier

d’Arena, sono ancora speranzose ed alla ricerca di motivi di festa per potersi

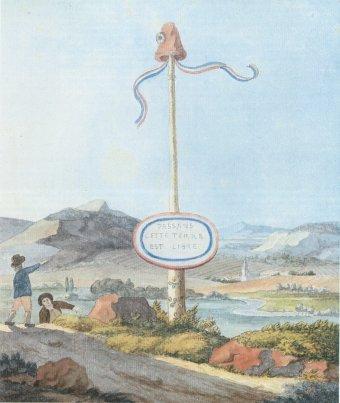

distrarre dalla normale routine fatta di sporcizia, fame e sudditanza:

occorreva adattarsi ed inneggiare alle coccarde, agli alberi della libertà, ma

- non era una novità - anche all’occupazione del più forte.

---a

maggio, il primo attacco interno dei ‘Vivamaria’: vincendo i giacobini posero

da dentro le mura uno stato di assedio in conseguenza del quale chiusero le

porte cittadine; fu Napoleone nel luglio che con drastica decisione impose la

condotta da seguire: la nascita della Repubblica Ligure.

---a

settembre il riemergere dei Vivamaria quando il nuovo regime democratico aveva

offerto quanto di più democratico si poteva avere: una nuova Costituzione, da

votare. Ma la stesura del documento, affidata ad una commissione di saggi,

vedeva prevalere tra i religiosi l’idea dei giansenisti del Degola (vedi), in aperto contrasto e molto, troppo

lontana dalla Curia (con l’arcivescovo

allontanato e pronti a sostituirlo con un sacerdote giansenista, dove vasi

creare a fianco di uno Stato laico modellato su quello francese, una Chiesa

volutamente povera (alla quale erano stati confiscati tutti gli arredi d’oro ed

argento) e senza privilegi, con gerarchie e cerimonie non centralizzate; erano

inseriti nel programma problemi grossi come i diritti civili dei preti, le

ordinazioni dei sacerdoti, le dispense per i matrimoni, l’inviolabilità dei

luoghi sacri, la validità delle leggi laiche prevalenti su quelle

ecclesiastiche): tanto bastante perché i

parroci periferici - e per noi della Valpolcevera - impauriti della ritenuta

volontà dei democratici, di distruggere la religione e gli ordinamenti

religiosi, il giorno 3 facessero scattare la rivolta. I paesani, arruolati in

squadre armate solo del numero, della rabbia, della paura, di falci e forconi,

al grido di Vivamaria, e guidati da cittadini più intraprendenti e

politicamente impegnati, da San Pier d’Arena salirono per occupare il forte di

san Benigno, il Tenaglia e poi lo Sperone. Invano l’arcivescovo Giovanni

Lercari cercò di rassicurare che la nuova Costituzione non era poi così

distruttiva (non era del tutto vero; anche se in quel momento occorreva di più

calmare gli animi ed evitare lo scontro con gli armati; difficile ed

improponibile ripetere il 1746 contro l’Austria. Viste inutili le trattative,

il 5 settembre il generale Duphot (di Lione: dopo aver condotto questa

contro-controrivoluzione, fu trasferito a Roma ove rimase ucciso a dicembre

nel sedare anche là una rivolta antigiacobina) con armati schierati in ordine, quasi senza combattere rioccupò

Belvedere, Promontorio, san Benigno, indi liberò il Tenaglia occupato dai

ribelli (e poi infine anche lo Sperone). Di nuovo interpellato, Napoleone

consigliò accantonare gli articoli che riguardavano i religiosi (dando così una

scrollata ai giansenisti ed amicandosi il Papa di cui aveva più bisogno nei

suoi programmi futuri). La Costituzione così modificata, il 2 dicembre fu

sottoposta al voto ed approvata dalla quasi totalità dei 115.890 elettori (1192

votarono contro).

---Nell’anno

1800, le truppe austriache posero assedio

a Genova accerchiandola da terra (la flotta

inglese dal mare) attestandosi a Cornigliano e Rivarolo: appena giunti, il

comandante Hoenzollern all’alba del 22 aprile assaltò con un reggimento

(chiamato Nadasky) le fragili linee franco-genovesi, e giunse quasi a passo di

corsa attraverso il borgo fino al ponte levatoio; qui però la reazione fu più

intensa e mirata, e l’assalto fu arrestato; nel frattempo due battaglioni

discesi dal Belvedere, costrinsero gli imperiali a rientrare al di là del

torrente Polcevera, pagando l’assalto con 115 morti e 328 prigionieri (contro i 37 morti franco genovesi (cifre di fonte francese). In un rapporto fatto da un ufficiale francese, si

legge che durante il combattimento, alcuni abitanti di San Pier d’Arena avevano

sparato contro i suoi soldati, e che alcuni contadini ne avevano ucciso uno già

ferito. Questo fatto dimostra la brutta posizione degli abitanti del borgo,

lasciati fuori e non difesi dalle mura, alla mercé dell’attaccante che

certamente non era tenero: furti, vessazioni, violenze fisiche e sessuali,

reclutamento obbligatorio; anche se coloro che desideravano vivere fuori delle

mura erano genericamente indifferenti alle lotte di potere o addirittura

contrari al governo specie quello francese perché rappresentante di idee

rivoluzionarie anti religiose).

La

strada fu percorsa il 4 giugno di

quell’anno dai francesi di Massena, diretti verso ponente, vinti ma con l’onore

delle armi;ma poi rientrati il 23 giugno 1800, dopo la vittoria di Marengo.

---nel

1805, il 30 giugno, il doge Michelangelo

Cambiaso (allora chiamato “maire”, corrispondente al nostro termine di sindaco,

in quanto che la Repubblica era nuovamente soggiogata dalle truppe e potere

francese) , nei pressi della porta,

consegnò a Napoleone le chiavi della città, che rifiutò sottintendendo il

mantenimento della libertà repubblicana.

Nel 1814

una mareggiata più intensa del solito, distrusse la muraglia

di sostegno della strada e di protezione della strada della marina (via San

Pier d’Arena). I lavori di ripristino furono

affidati con appalto del 1815 all’impresa Cremona Ippolito e la prosecuzione il

26 marzo 1817 a Maffei Domenico, ma tanto si costruiva e tanto il mare si

rimangiava irrimediabilmente tanto che fu riaffidata nel 1826 all’impresa

Picasso Antonio (appalto del 8 maggio per 9.581 lire, ma non eseguita al

completo per mancanza di fondi).

Con l’arrivo del regno di

Sardegna dei piemontesi, nel 1819 circa,

essendo anche cambiata la potenza delle armi e le necessità di difesa, fu

deciso dal Commissario Prefettizio Felice Segre (definito

ebreo borioso, massone e spadroneggiante) dismettere l’uso di questa porta e di tutti gli sbarramenti (cancellate ed i ponti levatoi considerati ostacolo al

transito ‘moderno’ visto che molti ancora preferivano farsi traghettare via

nave raggirando l’ostacolo).

Il 4 dicembre 1822 l’ingegner Argenti Francesco propose

allargare la strada presso il ponte

levatoio in quanto la ristrettezza costringeva i

sempre più frequenti carriaggi a fermarsi, adottando un irritante ‘senso unico

alternato’. L’acquerello di Parker, è

significativo per la scoperta del nuovo ‘punto di vista’ inteso come

circolarità della visione, che troverà poi esito nel diorama di Daguerre.

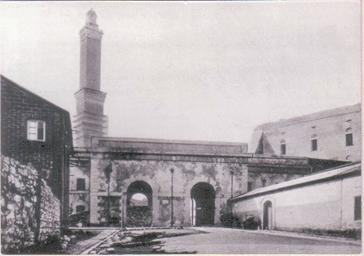

Nel 1828

(Praga scrive 1827; Alizeri a pag. 565 dice Giovanni Chiodo, e nel 1830)

l’inizio lavori per apertura in Genova dell’attuale via Gramsci (1831) e le migliorie della strada a mare, nonché nuove

e continue necessità militari richiesero la ristrutturazione della cerniera

difensiva: una seconda porta fu

ricostruita vari metri più a ponente, su disegno del generale del Genio Agostino Chiodo (1791-1861

ingegnere militare savonese, che ebbe brillante carriera militare e politica

sino a divenire presidente del Consiglio dei Ministri) (Alizeri-pag.641 dice G.B.Chiodo, fratello di Agostino, ma

sbaglia), in vivo macigno, con due aperture. nel Nel 1831 venne apposta nel centro un grosso stemma

cittadino inquartato con quelli dei Savoia (vedi sotto).

Anche questa porta fu distrutta 50

anni dopo. Ma, ancor prima di procedere alla demolizione – che avvenne in forma

completa nel 1935, furono risistemate alcune parti sul lato ovest del colle, in

particolareil frontespizio con al centro lo stemma sabaudo variamente

inquartato e con la lapide sottostante. Ulteriori restauri a tutta la zona, la

resero visitabile dal 2001 (l’opera del Chiodo

venne ricordata in una epigrafe incisa su una lapide murata all’esterno,

dettata e tradotta da Marco Faustino Gagliuffi).

La targa recita « REX CAROLUS

FELIX / CASTELLIS INSTAURATIS AUCTIS PORTU NOVIS MOLIBUS MUNITO / CLASSE

INSTITUTA EMPORIO IMMUNI AMPLIATO URBE EXORNATA / HANC PORTAM ET MOENIA

DE COLLE AD PHARUM EXTRUEBAT A. MDCCCXXXI / REX CAROLUS ALBERTUS PERFECIT». «Re Carlo Felice – restaurate e ampliate le

fortificazioni – munito il porto di nuovi moli – creata una flotta – ingrandito

il porto franco – abbellita la città – faceva costruire questa porta le mura

dal colle al faro– il re Carlo Alberto nel 1831 la concluse ».

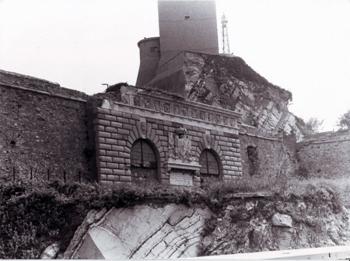

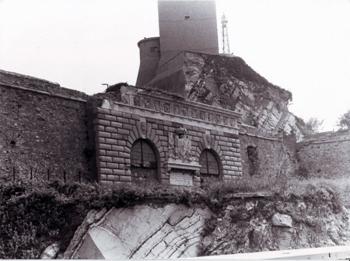

foto 1960

foto 1998

Henry Perlee Parker. Acquarello datato 1822 (partic.):

si vede la nostra strada in discesa, con il ponte levatoio.

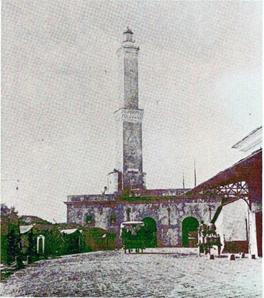

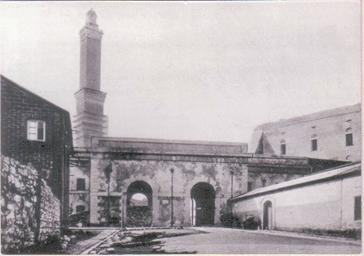

porta di Agostino Chiodo - uscita da Genova, entrata da San

Pier d’Arena

Fu

chiamata “Porta Nuova”, posta al di qua a

ponente della Lanterna a fronte della strada allargata (ovviamente non ancora

lastricata, e quindi in terra battuta) avendo scavato la roccia scoscesa.

Precedente la porta fu collocato anche un fosso,

sormontato da un ponte levatoio le cui catene

ruotavano su anelli di bronzo.

La strada

di accesso da San Pier d’Arena, era protetta ai lati dalla scogliera e dal

colle, ambedue a strapiombo, ma le frequenti mareggiate continuamente

danneggiavano il muro di sostegno rendendone precaria la stabilità.

uscita da Genova

2010 attuale residuo

Datato 13 novembre 1839

si legge la relazione di un fatto avvenuto alle 20,30 del giorno prima: “rovina

del muro che verso il mare sostiene la strada

Reale di Genova dove, dal piano di San Pier d’Arena sale alla nuova porta della

Lanterna”. Ben 119 metri di strada furono

ingoiati dal mare. Ad esso seguì il riattamento dell’antica strada comunale

tra la Crosa Larga e la Coscia lungo il tratto di strada Reale rovinato in

parte dal mare.

Ancora nel 1846, la strada

non era lastricata e ciò era di grande incomodità; eppure

attraverso la porta, in quegli anni, è descritto passassero ogni

giorno: “73 persone con carico di erbe in testa; 124 asini; 89 persone col

latte; 73 carri con frutta e legumi provenienti principalmente dai fecondi

orti di San Pier d’Arena e destinati ai mercati di piazza della Nunziata”.

Molto del trasporto, avveniva ancora per via mare.

Nell’insurrezione del 1848, Genova contro i Savoia, non è facile capire

perché il Triunvirato che aveva preso il comando destituendo De Asarta, non

pose fiera difesa alla porta: quando

arrivò La Marmora, seguito sì da 30mila soldati, ma senza combattere la guardia

qui posta fuggì lasciando libera la porta all’entrata del generale piemontese.

Nel 1873 iniziò il servizio di trasporto pubblico,

affidato alla ‘Società Ligure di Trasporto’,

con vetture a traino che passando attraverso la porta,

arrivavano sino a San Pier d’Arena presso la stazione ferroviaria.

Tutto il complesso murario fu demolito nel 1877: per diminuite esigenze difensive e successive

crescenti ragioni di urbanistica e di viabilità (si stava lavorando a

traforare il colle, e si prevedeva che praticamente dalla porta sarebbero

passati in pochi: solo rade carrozze private, rari muli e carri di contadini,

pedoni e viaggiatori che alla via mare preferivano l’uso dell’“imperiale” così

chiamate le diligenze in onore del

Bonaparte, trainate da tre cavalli).

Nella vicina via G.Fantuzzi, a memoria fu posta una terza lapide: «veterem portam ad pharum - augusto loco extructam jamdiu

commeatibus imparem – V. idus febbrarius anno MDCCCLXXVII - ordo genuensis

amolienda decrevit - titolum inde refixum - in proximo dirutae moli

propugnacolo - statuendum curavit MDCCCLXXXIV» = “l’antica porta vicino al faro - costruita in luogo

angusto divenuto insufficiente al transito - l’8 febbraio dell’anno 1877

- il Comune dei genovesi decretò- indi curò nel 1884 - che dalla demolenda

porta l’iscrizione - fosse collocata nel bastione vicino alla porta distrutta”.

La prima e secentesca porta fu demolita

nel maggio-giugno 1877 (completata il 14 giugno) per motivi

urbanistici (versione storica) -o

anticlericale (versione cattolica): una

battaglia vera e propria con sbandieramento bilaterale del bene comune celante

meschini e spregevoli sentimenti antireligiosi e storici (pare che il Segre l’abbia definita ‘goffo ammasso di

pietre’).

Porta Lanterna fu prima a cadere (porta Pila seconda) malgrado 11mila firme che non volevano la

distruzione, disposti a tassarsi per sostenere le spese di una variante o

spostamento (come invece fu fatto per Porta

Pila, ‘esiliata’ altrove). La Madonna scolpita da Bernardo Castello che sormontava la porta, nello stesso anno 1877, fu traslocata assieme alle due lapidi di corredo «posuerunt me

custodem» e «Genova, città di Maria santissima», nell’Oratorio di s.Antonio di

piazza Sarzano (il 20.6.1937 fu posta sul molo Giano)

Nel 1878 la Compagnia Generale Francese dei Tramways inaugurò i

primi binari di un servizio ancora a traino ma con migliore rendimento: aprì

in corrispondenza il primo tunnel - di 256 m.

di lunghezza - per le sue vetture, che, da Genova, ancora nel 1933 – dopo aver

percorso via Milano e prima che essa si biforcasse in via G.Fantuzzi e via alle

Caserme di s.Benigno,deviava a ovest dentro il tunnel - passando sotto il

colle sbucavano proprio in Largo Lanterna. Ai lati dell’uscita di San Pier

d’Arena vennero eretti i casotti del dazio e - per carattere difensivo -

davanti fu anche scavato un fossato sormontato da un ponte di legno e ferro:

per i servizi pubblici venne così evitato il giro dalla Porta.

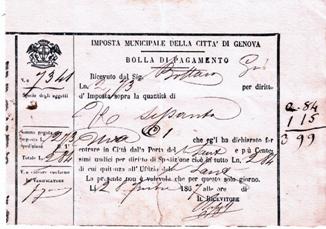

Nel 1902 appare sul lunario che nella via

(per precisione,‘alla Lanterna’) si apriva una raffineria di strutto e grassi alimentari, margarine ed olio, di

proprietà Davezan J, chiamata Vidal Engaurran Bmy.

una bolla del Dazio

In una discussione per la

collocazione del dazio, circa i confini tra la città di Sampierdarena e quella

di Genova, fu deciso la divisione lungo il centro di questa strada, che portava

da Largo Lanterna alla Lanterna stessa, anche se Genova vantava alcune carte

francesi che attestavano territorio genovese anche questo tratto di strada; mentre

San Pier d’Arena proponeva le antiche leggi ed il ‘sasso del SS.Salvatore’

dipinto sul fianco a ponente, che fu destinato dal Senato a san Martino e non a

san Teodoro. La diatriba morì da sola all’atto dell’immissione della città

nella Grande Genova nel 1926.

Parti della seconda porta,

quella del Chiodo, con la ristrutturazione della zona avvenuta nel 1930, furono spostate nella sede della vecchia,

ove era la Tagliata e dove sono tutt’ora, messe a ricordo - ma non chiaramente

utilizzabili - a ridosso delle mura della Lanterna.

Con l’apertura di via di Francia e poi di via A.Cantore, il giro dalla Lanterna divenne inutile cosicché

nel 1934, con la gestione dell’ammir.march. Federico Negrotto Cambiaso,

il CAP provvide all’isolamento della Lanterna inglobandola nell’area portuale

e migliorò definitivamente la strada a

nord di essa unicamente per collegare le calate del porto genovese col bacino

di San Pier d’Arena; la facciata della porta fu ricostruita nella parte a

ponente del muraglione della Lanterna.

Nel 1935 la seconda porta,

quella del Chiodo, fu trasferita nel tratto della Tagliata rimasto, ove ancor

ora se ne può leggere la presenza (i due fornici murati sormontati dalle teste

della Medusa e con al centro lo stemma dei Savoia).

Nel 1976 il Gazzettino documentò campanilisticamente che Capo di

Faro era, da sempre, in territorio sampierdarenese: ovvero sino all’anno 1630

quando Genova, unilateralmente decise di allargarsi elevando l’ultima cerchia

muraria, e così – sempre unilateralmente - integrando a sé il colle di san

Benigno ed il suo capo estremo. Si rinnova il ricordo del ‘decretum guardiae

civitatis’ del 1128 in cui gli abitanti del borgo avevano degli obblighi di

guardia e di spese per la torre (probabilmente già eretta dai tempi romani); e

nel 1320 quando la gente di San Pier d’Arena doveva provvedere alle fascine

(dette brische) da ardere sull’alto della torre; ed altre ordinanze di epoca

napoleonica in cui si fa cenno a san Benigno e capo di Faro erano facenti parte

del ‘capitaneato di Polcevera’ e quindi del borgo non della città.

Nel 2006

la strada, superata la zona dove era il

‘Largo Lanterna’ ha un brusco rialzo mirato a passare –sopra, come un ponte- la

strada sottostante perpendicolare che, proveniente da via Pietro Chiesa va ad

evitare la galleria Romairone. Dopo questo ponte, quella che saliva alla

Lanterna ora, dopo trenta metri, si ferma e finisce in un vasto piazzale

‘privato’ ove possono fare manovra dei tir, posteggiare camions, fuoriuscire i

mezzi dalla Nuova Darsena, usare capannoni per deposito merci.

E poiché la Lanterna fu costruita nel 1543 (dai

genovesi, ma in territorio ben lungi dalle mura di allora, limitate alla zona

attuale di Principe –porta san Tomaso: infatti i Padri del Comune, seguiti dai

maestri d’antelamo, dovettero ‘cavalcare’ alla volta di Capo del Faro per

studiare dove ‘ricostruire’ la torre già chiamata lanterna), se ne potrebbe

concludere che l’alta torre rappresentativa della città, nei tempi antichi era

in territorio del borgo. Ma considerata la sua necessità (il porto) e la sua

manutenzione, appare – purtroppo per noi – di proprietà genovese.

Litogr. Lebreton – 360x600 – ed. Bulla Parigi –

1850-1854

Litogr. Lebreton – 360x600 – ed. Bulla Parigi –

1850-1854

________________________________________________________________________________

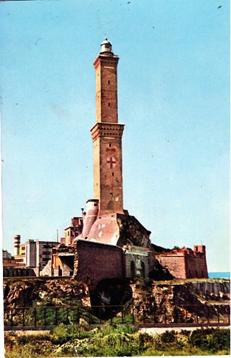

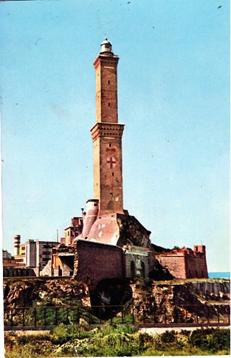

LA LANTERNA.

È il simbolo di Genova. Ha

visto un millennio di storia.

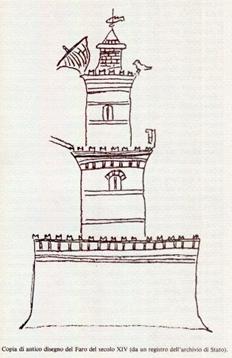

Cronologicamente, ha vissuto tre

fasi. Da semplice torre, a faro, alla lanterna classica. Inizialmente era:

==una torre - già dai tempi dell’occupazione romana,

si presuppone esistesse un sistema di segnalazioni con falò (di erica (chiamata

‘brügo’) o ginestre (la ‘brisca’ erano i rami di quest’ultima raccolti in

tutto il territorio: rimane nella valbisagno la località Briscata ed in una via

di SestriPonente) essiccate e poi

eventualmente bagnate per aumentare il fumo), accesi prima a terra e

poi in ‘coffe di ferro’, queste ultime da potersi sollevare affinché - il fumo

di giorno o il fuoco di notte - fossero visibili e l’immagine trasmissibile per

tutte le riviere (e nell’entroterra; sta scritto

che il servizio segnalazioni, di postazione in postazione, arrivava fino a

Milano).

È dibattuto campanilisticamente,

se i custodi fossero abitanti del nostro borgo, considerata la vicinanza di

esso rispetto la distanza della città racchiusa nelle prime mura. La prof.

Corinna Praga dà per sicuro che l’approvvigionamento fu messo a carico dei

cittadini sampierdarenesi.

Questi falò non funzionarono

però nell’anno 935 dC., quando la

città fu espugnata, saccheggiata e distrutta da 60 navi saracene arrivate

all’improvviso. Organizzare il servizio significò – forse dopo questa terribile

esperienza - far dare dei significati ai fuochi visibili anche da dentro città:

si chiamò così “fuoco netto” (dalla luce netta

e chiara) l’avvistamento di nave amica, dal “fuoco brutto” (dalla fiamma di legna fumosa) per le navi

sospette o nemiche; e tanti fuochi = tante navi in arrivo.

Si hanno notizie più certe di

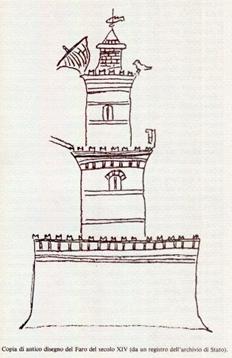

una torre, di avvistamento ed allarme dal 1128,

quando nascono i primi manoscritti. Il Cintraco era la figura plurifunzionale

predisposta dai Consoli per bandire le leggi, per fissare l’ora delle varie

funzioni come lo scarico della ‘rumenta’, ed anche ad organizzare e distribuire

lungo le spiagge i servizi di guardia. Altrettanto precisi erano già i

regolamenti, sia per l’esercizio del fuoco,

già prodotto con l’uso dell’olio (alcuni

centri più abitati (Rivarolo, Torbella,

Granarolo, Porcile, Sosenedo) dovevano

fornire i turni di guardia, probabilmente alternandosi sulla torre di avvistamento

(le torri saracene sampierdarenesi

possono dare una idea di come poteva essere)), la fornitura del

materiale combustibile (alcuni centri, come

Promontorio e Basali (la vallata di san

Bartolomeo), nonché le navi in arrivo

dovevano fornire dell’olio o un ‘diritto’ per alimentare e mantenere una

fiamma: ‘pro igne faciendo in capite fari’). Evidentemente le guardie

(dette “turrexani”) avevano a disposizione una fiamma perenne ad olio, atta ad

innescare il fuoco agli sterpi in caso di necessità, mentre avevano l’incarico

di tenere tutto il necessario sia per il fuoco, sia per la nitidezza della

fiamma (pulizia dei vetri, con spugne, panni di cotonina o orbascio e bianco

d’uovo).

Sono circa di quest’epoca editti

mirati alle varie funzioni del porto, come anche proibire di disfarsi in

vicinanza e dentro esso, di “zettum et romenta”.

Anche la schiuma di pece, e forse

il catrame o il petrolio, furono combustibili usati, ma di minor uso per scarso

approvvigionamento. Ma poiché non mancavano i senza scrupoli che soffocavano i

fuochi per favorire lo “ius naufragi”, il Comune provvide a strutturare

militarmente la zona; Mannoni propone - già in epoca di Guglielmo Boccanegra e

l’erezione del Palazzo del Mare (san Giorgio), ovvero nel 1260 - che «venne costruito sul promontorio

di ponente il primo faro, chiamato Lanterna perché la luce era prodotta sulla

sommità della torre da più di cinquanta lampade ad olio protette da una gabbia

piramidale di vetri piombati».

Tra i numerosi focolai di

lotta tra guelfi e ghibellini (allora chiamati ‘Rampini’ e ‘Mascherati’ (o

Mascarati)) anche il faro fu punto di scontro: si ricorda nel 1318 un vero assedio, con i ‘guelfi rampini’

dentro, che resistettero a sassate lanciate usando una specie di catapulta

chiamata ‘trabocco’ e rifornendosi con fune tesa ad una galea ormeggiata

vicino, attraverso la quale in una cesta far passare vettovaglie, armi e