PACINOTTI via Antonio

Pacinotti

TARGA:

San Pier d’Arena – via – Antonio

Pacinotti – fisico – 1841 - 1912

Targa all’inizio, a mare lato ovest

targa a monte, lato ovest

QUARTIERE ANTICO: Coscia

da Google Earth 2007. In verde, ipotetico

tracciato della via, partendo da rosso per via Fiumara; blu via

Bombrini, celeste via Pieragostini + Degola.

da Google Earth 2007. In verde, ipotetico

tracciato della via, partendo da rosso per via Fiumara; blu via

Bombrini, celeste via Pieragostini + Degola.

N° IMMATRICOLAZIONE: 2817

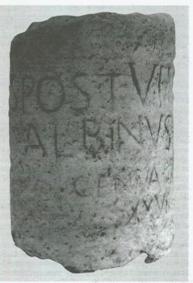

da Pagano 1967-8

CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 44520

UNITÀ URBANISTICA: 26 - SAMPIERDARENA

Da Google earth 2007 – in marrone, largo Jursé; fucsia via E.Degola;

blu, via F.Avio; rosso, via S.P.d’Arena; giallo, via Bombrini

Da Google earth 2007 – in marrone, largo Jursé; fucsia via E.Degola;

blu, via F.Avio; rosso, via S.P.d’Arena; giallo, via Bombrini

CAP: 16151

PARROCCHIA:

s.Maria della Cella

STRUTTURA: strada che dalla fine di via San Pier d’Arena

prosegue fino alla Crociera e Largo

E.Jursè (dalle quali prosegue via R.Pieragostini).

Dall’incrocio

con via F.Avio, la viabilità verso il monte è a doppio senso; quella verso il

mare è invece a senso unico (obbliga i

veicoli diretti verso Genova o a immettersi in via San Pier d’Arena o in via

Molteni); solo i mezzi pubblici possono

girare a sinistra ed immettersi direttamente in via Avio.

È lunga

340 m circa; larga 10,6; in pendenza del 2% e collega il quartiere del Canto (a cui appartiene) con quello della Crociera;

San Pier d’Arena con il ponente. A nord è intersecata dalla ferrovia che le

passa sopra con due suoi viadotti.

La

strada, dal lato levante, termina con l’ultimo civico 57r, che è posto a monte

del ponte della ferrovia, sulla facciata a mare del fabbricato che si sviluppa

in via Alberto di Bozzolo.

la saracinesca è in via

Pacinotti; la targa è di via Alberto di Bozzolo; il civico “57r via Pacinotti”

è sulla colonna di mattoni sopra

il marmo tondo.

STORIA: Nella

carta del Vinzoni del 1757 non c’è alcun cenno alla futura strada che – quando

sarà tracciata - passerà attraversando l’interno di terreni di più

proprietari: da mare, del rev.do Giacomo DeNegri,

di Matteo Castelli (Magistrato dei Poveri) e del rev.do Stefano DeFerrari.

Se ne

deduce quindi che sia stata creata nella prima metà del 1800 quando i

proprietari terrieri iniziarono a vendere in conseguenza delle trasformazioni

progettate, specie ferrovia e Taylor, e della necessità di collegare la strada

a mare col ponte e verso il nord bypassando il centro.

Una

prima carta, del 1846, già la descrive chiamandola “ strada Reale di Genova”.

In quegli anni, le strade del borgo erano in terra battuta senza lastricato;

era necessario innaffiare il terreno per ridurre il polverone, quando vetture e

carri procedevano più spediti. La zona attorno la strada era ricca di acqua e

quindi di orti di eccezionale fertilità rispetto alla generica sterilità delle

terre del genovesato, e quindi il rifornimento di verdure all’interno delle

mura era effettuato passando su questo itinerario per arrivare alla spiaggia e

via mare rifornire la città.

Il regio decreto del 1857, la chiamò “via

Nuova”, quale tratto finale della Strada della marina e la leggiamo - con lo

stesso nome - proseguire lungo l’attuale via Spataro sino al Campasso. In

quegli anni erano già nati nella zona gli stabilimenti di Taylor poi Ansaldo;

ed in beve a seguito verranno il ponte-muraglione della ferrovia verso il

ponente, i Molini, le OEG, i binari a terra (ferroviari e dei tram; questi

ultimi, elettrici, iniziarono il servizio l’8 febbraio 1900).

Ebbe

finalmente il nome ufficiale di “via

Garibaldi”, negli anni di fine 1800.

Dal

1904 (un anno dopo rispetto i similari Molini

Liguri, nati nell’area Fiumara ma prospicienti il mare), su

un lotto di terreno a nord dell’Ansaldo e vicino al ponte, si aprirono sulla

strada al civ.22, i “Molini Alta Italia”.

L’album descrive “ MOLINI ALTA ITALIA / società anonima / col

Capitale di Lire 8. 000. 000. – Interamente Versato e colla Riserva di Lire 7.

034. 955.74 / SEDE in GENOVA /

Stabilimenti di Macinazione /

Sampierdarena – Pegli – Bolzaneto – Ferrara – Bologna – Collegno –

Oneglia / - Vedute interne – del Molino

di Sampierdarena / della potenzialità di q.li 5000 al giorno”

Grossa

industria di farine, con direzione a Genova via XX Settembre, che ebbe le sue

radici dal superamento tecnico dei numerosi mulini a conduzione familiare

disseminati sul territorio (che nel 1882 erano –in provincia di Genova- 37 a

vapore e 1331 ancora idraulici). Nata nel 1899

da finanziamento-investimento di 12 milioni da parte di grosse banche

(determinante quello della Commerciale Italiana, con quote di oltre 5milioni,

divenuti 7 nel 1901; ma anche minori

come quello di una banca Russa nel 1903 per 250mila lire) che fusero tre grosse

imprese private (di Pietro Ravano, f.lli Bozano e della sampierdarenese

Scerno-Gismondi&C. con stabilimento anche a Pegli ed in Emilia), divenne un

colosso finanziario (e come tale soggetto a periodiche recessioni di mercato,

come con svalutazione dei titoli (1906) e ricupero nel quinquennio successivo)

ramificato in produzione e partecipazioni (iutificio a LaSpezia (assieme

all’Eridania), magazzini, frigoriferi, pastifici, oleifici, ecc) ovvero a sua

volta finanziatore e compratore di decine di altre imprese sparse anche in

Piemonte, Toscana, Sardegna ed in Tunisia; con la partecipazione di grosse

famiglie genovesi come i Raggio, Odero, Becchi, Ravano, Scerno, Gismondi e

tanti altri.

Da noi,

i due stabilimenti pluripiano furono eretti dall’impresa ing. GB Porcheddu di

Torino che -con prodotto a brevetto belga- era divenuta esperta nel neonato

cemento armato, sostitutivo del vecchio metodo dei muri in pietra e sostegni

interni in ferro e ghisa. Dei due, un fabbricato era per la pulitura del grano

e macinazione, un secondo quale silos per deposito del prodotto iniziale e

finito; serviti da binario ferroviario collegato su strada con il porto e la

stazione. Il normale trasporto in spalla di sacchi di farina, generava gare di

forza tra i vari facchini: fa parte della leggenda tra fantasia e realtà

quindi, ma che viene ricordato su tutti i testi, tale Antonio Bottaro, detto

Manela, che compì l’ impresa di sorreggere sulle spalle per un minuto 5 sacchi

da un quintale; era capace di tenere un sacco da un quintale sottobraccio, con

la stessa semplicità con cui una madre tiene il suo pargoletto in fasce).

Nel 1903 alla nascita dei confinanti e

concorrenti ‘Molini Liguri’, anziché combattersi tra loro nacque subito una reciproca

integrazione dirigenziale che permise la vigorosa espansione di ambedue. Nel

1937 in concomitanza di una ristrutturazione della zona della Crociera, come

descritto sotto, il muro perimetrale verso via Pacinotti fu arretrato verso

l’interno ove era un cortile, permettendo alla strada di allargarsi oltre il

pilone della sovrastante ferrovia, ed ai tram di eseguire una curva più

dolcemente. Lo stabilimento fu chiuso nel 1965, demolito nel 1969 ed il terreno

acquistato dall’Ansaldo MN che vi edificò di suo.

Una fonte del 1910 scrive che era: “da via C.Colombo allo scalo ferroviario di

Piccola Velocità”, con civici sino al 27 e 42). Ma anche allora, come

detto, comprendeva le attuali via

Pacinotti e via G.Spataro assieme fino al sottopasso di via G.Tavani. In questi

anni la strada non aveva il traffico attuale (oggi, è praticamente una strada

solo di traffico) ma era molto più vissuta dai suoi più numerosi abitanti

(considerata la vicinanza con le fabbriche): piccoli negozietti creavano il

calore indimenticabile di un ambiente di vita vissuta con le picole cose,

specie per i più piccoli; così nella strada vengono ricordati i “Pasin” che

vendevano chincaglierie e cartoleria con una meticolosità e riservatezza da

dare l’impressione di essere dispiaciuti di vendere un oggetto; la macelleria

del baffuto e generoso“ö Pinetto”; la latteria dei Cerrato che col misuratore

travasavano la quantità di latte

richiesta nel proprio “bolacchin”; e la drogheria delle sorelle Duo che tra

l’altro vendevano a portata dei bambini i pescetti di liquirizia ed il

reganisso. Ad ovest si aprivano i

magazzini –forniti di linea ferroviaria

sino all’interno- di Scerno e

Gismondi (posti tra via Operai e la ferrovia; poi inglobati dall’Ansaldo); e

quelli di Luigi Morasso (da via Operai a via Bombrini) a cui apparteneva

probabilmente il caseggiato-villa

seicentesca sopravvissuta alla ristrutturazione totale dell’ambiente.

Sulla

strada, a levante, si apriva la “ piazzetta dei Lavatoi”, dove su due grosse

bocce di pietra era uso agli uomini sedersi per parlarsi un po', mentre le

mamme facevano bucato e i bambini giocavano alla palla fatta di stracci. Sulla

strada passava il tram , ed anche un binario dei treni merci (vi si formavano i

convogli, da agganciarsi ed essere portati al parco Forni).

Inflazionata risultò la dedica stradale al

generale, quando nel 1926 si dovette

scegliere per dedicargliene una sola nell’ambito della grande Genova: ben 11

delegazioni avevano una via a lui dedicata, e tutte dovettero ‘cederla’ a

favore del Centro (oltre al Centro, era a Borzoli, Nervi, Pegli, Pontedecimo,

Rivarolo, SPd’Arena, Sestri, Voltri, Cornigliano, Prà, Quarto). Per la nostra

città fu programmato sopperire, trasferendo la dedica ad Antonio Pacinotti dal

vico presso la Cella a questa via. Però

dal 1926 al 1935 nulla fu fatto di ufficiale, risultando che ancora nel 1933 la strada sempre si chiamava via

Garibaldi ed iniziava al Canto da via C.Colombo, e sempre arrivava a via G.Tavani a san Martino; che era di 3.a

categoria ed i civici erano fino a 27 e

36. In questi anni, il vico Antonio Pacinotti era ancora presente presso via

della Cella (vedi).

Solo il 19 agosto 1935 con delibera del podestà le venne

ufficialmente imposto il nome attuale di via Antonio Pacinotti (da via N.Barabino

a via G.Tavani, spostando in posizione più degna la dedica stradale dal vicolo

collegato con via della Cella che rimase anonimo). In quegli anni

corrispondenti all’apertura di via Avio, una parte del piazzale dell’OEG fu

“acquistato” dalla strada neoformata, per allargarne lo sbocco.

Nel 1937-39, la strada (che alla Crociera per continuarsi

in via Monte Corno (via R.Pieragostini) passava con una stretta angolatura solo

a monte del pilastro a sostegno della ferrovia della linea Genova-XXMiglia) si

deliberò poterla notevolmente allargare, sia abbattendo a levante un grosso

palazzo ad abitazioni (che la separavano da “vico Alberto di Bozzolo”,

divenendo le due strade direttamente affiancate e divise come oggi solo da un

giardinetto); sia espropriando a mare della strada -per ragioni di pubblica

utilità- una striscia di terreno a forma di fuso (di proprietà -e comprendente

la portineria- della soc.An.Molini Alto Italia. Alla fine però si venne ad un

accordo amichevole, con una spesa per il Comune di 30mila lire per l’esproprio

e 120mila per il rifacimento della zona)). Così il tratto nuovo di strada,

quasi una piazza, raggiunse tra i 11,5 e 15,5 m. di larghezza .

Nel dopoguerra, con delibera dell’apr.1946

il tratto a monte dopo la Crociera, venne dedicato ai due partigiani E. Jursé

e G. Spataro.

Nel Pagano 1950 vengono segnalate tre

osterie (3r di Spinoglio F.; 7r Gaj E.;

34r Gastaldi Lidia); nessun bar caffé; una trattoria (di Pesce Emilio al

69-71-73r).

anno 1970 1980

tre foto anno 2002

retro

Negli anni 2000 frequenti sono stati gli

incidenti: più eclatante l’ improvviso rovinoso spontaneo cedimento e caduta di

un palazzo disabitato da oltre trent’anni,

(i civv.14-16-18; il 30 giugno

alle h.16. Cedendo un arco a piano terra, la facciata -in via di demolizione da

parte della soc.genovese Edilpamoter- si trascinò dietro le impalcature; per

fortuna senza vittime; gravissime ripercussioni sul traffico, dirottato e

capovolto in via Dondero e su una tubatura dell’acquedotto spezzata. Nel 2007

gli otto imputati di Fiumara Nuova –società destinata alla demolizione

dell’Ansaldo- e di Coop7 alla progettazione, quindi responsabili del piano di

sicurezza, sono stati tutti assolti perché ‘il fatto non sussiste’); e la morte di alcuni autisti (un

veicolo precipitato in una fossa mal recintata; una motociclista scivolata e

finita contro un tir) con qualificazione di strada

ad alto rischio veicolare.

Nel 2004 fu lanciato – per Ge. capitale della cultura - il concorso

“Urban Regeneration” col fine di far proporre a giovani architetti nuovi

progetti sulla città in cambiamento. Per via Pacinotti, tema: “ area di 1 ha, residenziale per 100

abitanti, attività commerciali e direzionali, verde attrezzato, parcheggio per

250 vetture.

Ne furono presentati quattro (uno

di appartenenti alla facoltà di archit. Diparc, con parcheggi e piani a diversa inclinazione; due belgi, uno

con parcheggi e palazzine multiple;

l’altro con collinetta e sei edifici a torre. Uno dell’univ. di Ge, con

edifici a gradoni, verde, parcheggi ed auditorium.

Con

l’apertura dei centri della Fiumara, la strada è attraversata da migliaia di

persone al giorno.

foto 2002

foto 2008

CIVICI

2007=

NERI= dall’1 al 19 (mancano 7 e 9) e dal 2 al 20 (mancano 12→18)

ROSSI=dal 3r

al 57r (manca 1r; in più il 21Fr e 21Gr)

Dal 2r al 52r (mancano

38r→48r; in più 6Ar e 26Ar)

Nel Pagano/40 sono segnalati: la strada che è limitata ‘da

via N.Barabino e da via

G.Tavani’: civ. 1n = RollaTraversi&Storace, s.a. ferri, met.; 1n

=L’immobiliare finanziaria s.a.; 9 canc. e 13/1 Offici.Elettr.Genovesi; 20n

s.a. Ansaldo; 22n s.a. Esercizio Molini; 34n Eridania zuccher.nazionale e

spaccio commest..

Civv.

rossi dispari= 3r trattoria BozzoloF.; 5r s.lle Storace pasta

fresca; 7 osteria Gaj; 9r macelleria; 11r chincagl.; 19 comm.; 59r orologeria;

61r parrucchiere; 63r calzolaio; 65r fruttiv.; 69 trattoria Brusco Isabella;

77r vini; 81r vini; 83r latteria; 85r salumeria; 87r drogheria e bar.

Civici rossi pari = 2r salum.; 4r tabaccheria; 6r parrucchiere; 8r

latteria; 10r drogheria; 14r fruttiv.; 18r fonderie FavaM fu G.; 22r calzolaio;

26r polliv.; 28r mercerie; 30r falegname; 34r osteria; 66r osteria; 68r osteria;

76r commes.li; 78r rip.biciclette; 82r osteria; 84r Distillerie Italiane (laborat.);

84Ar bottigl.

===civ.1: ancora nel 1950 il prof. Rolla Luigi era consigliere della “soc.an. Rolla, Traverso & Storace, di prodotti

siderurgici e metallurgici” ( fabbrica di lavorazione del ferro, lamiere,

metalli, tubi. Bande estere e nazionali, depositi di bande e lamiere stagnate e

piombate). Già nel 1933 aveva un

capitale di 3milioni ed una filiale in piazza Cavour. Lavorava materiale minuto

il più vario, reclamizzato in ben 41

articoli come l’acciaio, apparecchi per riscaldamento ed illuminazione

elettrica, articoli di idraulica ed igiene,

ecc.. Nel 1961 aveva sede in via F.Avio al 4/2bis con capitale

aggiornato a 25milioni, dei Traverso nel consiglio di amministrazione, ed un

magazzino doganale proprio, e produzione allargata all’alluminio, al rame ed

allo stagno, lana di piombo (unici fabbricanti della cosiddetta ‘stoppa di

piombo’ per giunture di tubi, ponteggi tubolari con brevetto proprio per i

giunti d montaggio, ferro per cemento

armato, il tutto anche ‘a vagoni completi’ e per l’esportazione, vantando una

anzianità di oltre sessant’anni e di essere il ‘più assortito deposito di

materiali siderurgici e non ferrosi della Liguria.

Nell’area

fu costruito un palazzo nuovo con portoni che si aprono in via T.Molteni; sulle

facciate si vede ripetuta in rilievo la sigla TRS.

===civ. 2 i primi civici pari sono case da abitazione popolare, alcune a villetta

settecentesca, alcune fatiscenti perché trascurate.

===civ. 5:

nel 1849 vi abitava l’ing. Tomaso (Thomas)

Robertson, facoltoso scozzese, proprietario dell’omonima società, uno

dei pionieri dell’industria siderurgica genovese che godette della fiducia del Cavour -vedi-.

Arrivato quell’anno a San Pier d’Arena, per primo rispetto altri conterranei,

con discreto capitale ed un pacchetto creditizio da Glasgow - quale forse unica

iniziativa britannica di un certo rilievo nel campo dell’industria

manifatturiera - aprì nel 1851 nella zona “sud occidentale” il suo stabilimento-officina meccanica e

fonderia che diverrà terzo grande opificio del borgo specializzato nella

produzione di ruote idrauliche e turbine. Utilizzando commesse statali e di

privati (tra i quali c’era il gruppo Rubattino: egli in proprio ne era socio

per lire 70.800) si specializzò nella produzione di ruote delle quali appunto

il gruppo necessitava per i propri piroscafi. Sposato, aveva tre figlie. Dopo soli 12 anni di attività,

improvvisamente morì appena 49enne, nel

novembre 1863.

La sua

fabbrica, nella quale nel periodo

1858-61 lavoravano 230-400 operai, gradatamente divenne fortemente indebitata

al punto di crisi irreversibile, fino ad

essere messa in liquidazione l’anno successivo (con grossi crediti vantati su

ipoteche e prestiti da banche ‘foreste’, nonché professionisti e nobili

genovesi). All’epilogo di questa situazione a poco valse l’ultima boccata

d’ossigeno proveniente dalla regia Marina che nell’estate 1863 fece una

ordinazione per 133.683 lire (di fronte ai 2.647.120 per l’Ansaldo); la crisi

era ormai un dato di fatto. Gli eredi dell’impresa si trovarono senza

commesse – in uno Stato (Destra storica) tendenzialmente restio ad investire

nel settore industriale preferendo in quello agricolo - e, fortemente

indebitati, dovettero liquidare tutto. (Pare

che nel frattempo l’azienda si fosse trasferita nell’attuale via W.Fillak -vedi

di fronte alla casa civ.15 ma invece probabilmente fu quella dei suoi

conterranei Wilson&Maclaren).

Dalle lettere del Cavour a suo

riguardo si leggono particolari parole di elogio e riconoscimento di capacità

professionali, quando in contemporanea formulava aspre e sfiduciate critiche

nei confronti dei dirigenti dell’Ansaldo. Al suo servizio –dopo la guerra in Crimea- erano

venuti anche i conterranei Alexander MacLaren e John Wilson, che forti del

titolo di ingegnere, di macchinisti e di una generosa liquidazione ottenuta

dopo il servizio in Marina -approfittando che il governo torinese aveva tolto

l’obbligo del passaporto per gli inglesi, si fermarono proponendosi come

capotecnici per una scelta definitiva genovese, ed aprirono dopo il 1862 uno

stabilimento proprio, il quarto in città, divenendo pure loro pionieri

industriali della San Pier d’Arena metalmeccanica.

L’edificio

venne demolito nel 1952 e ricostruito

nel 1955.

===civv.

11.13.15: erano

dapprima palazzine isolate.

La

palazzina n° 11, era di proprietà di Luigi Morasso,

un ricco industriale del sapone (insieme al fratello aveva aperto

alcune fabbriche di oli e saponi (tra le

quali quella poi posseduta nel 1833 da Salvatore Tubino - padre –comunque omonimo- del futuro sindaco GB? - a sua volta

‘sfrattato’ da Taylor (vedi Ansaldo) nelle sue necessità espansionistiche), con la

passione della pittura, e capace al punto di essere stato chiamato a realizzare

degli affreschi nella parrocchia della Cella. Nato

a Sampierdarena il 7 apr.1797 da famiglia facoltosa di commercianti.

Trasferitosi a Cadice, stimolato dai pittori e dalle cose d’arte locali nonché

dalla sua indole espressiva, iniziò a produrre opere figurative sempre più

interessanti. Tornato al “Canto” nel 1840 circa, continuò la produzione di tele

assai di pregio e divenute di grande valore locale e praticamente limitato a

collezioni private. Nella chiesa della Cella, un affresco riproducente “Valentiniano

salvato dalle fiamme miracolose” è l’esempio visibile da tutti della sua

validità artistica. Morì in San Pier d’Arena il 13 dic.1872.

Essendo

unica, si ritiene che inizialmente quando la strada si chiamava ancora via

Nuova, la casa avesse il n°12: dove nel 1860 vi era andato ad abitare lo

scozzese John Wilson affittuario del Morasso.

Lamponi

dice primitivamente sede degli impianti della società francese ‘Unione del Gas’

(con capitale interamente francese, era negli anni 1860-00 ed oltre, monopolio

dell’erogazione del gas a Genova, con dimostrate spese negli anni 1880 di

‘nuovi impianti’ mirati a tentare di ostacolare la nascente scoperta di Edison

della illuminazione con lampada elettrica. Questo costò alla città possedere un

iniziale impianto in centro (nel 1890, 108 lampadine) sei anni dopo le altre città).

Esse furono nel tempo inglobate in un edificio unico dalle officine

elettriche che si chiamarono OEG (Officine Elettriche Genovesi).

I suoi impianti, con macchine,

caldaie ed alti camini costruiti su progetti della AEG tedesca, iniziarono l’attività nel 1897; e furono

all’altezza di sostituire negli anni attorno al 1901 i precedenti impianti di

illuminazione a gas, con una nuova rete elettrica, ampliata sempre più nel successivo decennio.

Possedeva grossi tubi che arrivando sino al mare: assorbivano ingenti

quantitativi di acqua, necessaria per raffreddare gli impianti. L’energia elettrica diffusa in città, favorì l’inserimento dei tram ways eliminando

la trazione animale , e della

illuminazione stradale fissa per tutta la notte con lampade appese alle

case (visibili ancora in via Buranello ed altre) o a piloni di legno pitch-pine

muniti di traverse graziosamente lavorate in ferro e poste a mensola, e poi di

tutte le case con il relativo conseguenziale enorme progresso.

Il complesso, era dell’ ENEL (ed

usato come deposito e magazzino; mentre sono stati decentrati gli uffici). Nel 2010 con la privatizzaziobne della

corrente elettrica, tutta l’area appare sgomberata dall’Enel ed il piazzale

segnato per terra per area di posteggio veicoli

Esternamente appare come un lungo

edificio a doppia scaletta di altezza, con portoni distribuiti irregolarmente a

significato di – seppur fatti tutti eguali con la parte alta arrotondata, escluso

il 43r rettangolare- aperture in tempi diversi per uso diverso. Al centro

quello più alto a tre piani senza portone; lateralizzato da due costruzioni a

due piani delle quali quella a mare ha un portone (civ. 13 nero), quella a

monte due (civv15 nero e 45 rosso); a sua volta ancora lateralizzato da

costruzione più lunga ad un piano di cui quella a mare ha il civ. 11 nero e 43

rosso, e quello a monte con due portoni,

i civv. 17 e 19 neri.

progetto OEG – 1908 - sala

macchine 1914

l’area Enel in una panoramica

dell’anno 2000

===civ.

15r Nel Pagano 1950 viene descritta la “fonderia metalli di Fava

Mich. succ. Palazzo Luigi”

===civv 14-16-18 (oppure 12-14-16?) erano stati sgomberati da casa di abitazioni

trent’anni prima, e poi chiusi per evitare abusivismo dagli extracomunitari.

Nel programma di demolizione da parte della ditta genovese Edilpamoter

nell’ambito del progetto di utilizzo della “zona Fiumara” già di proprietà

dell’Ansaldo, l’ultimo giorno di giugno 2000, l’intera facciata del civ. 14 in

quel momento alta una diecina di metri e lunga una ventina crollò

spontaneamente sulla strada, trascinandosi l’impalcatura, bloccando il traffico

e occludendo una condotta d’acqua; fortunatamente senza vittime divenne

obbligatoria la chiusura al traffico della strada per alcuni giorni, con

pesanti ingorghi, inversioni di traffico; avvisi tecnici di garanzia alla

Coopsette (titolare dei lavori di demolizione), alla Edilpamoter (che aveva

acquistato il sub appalto) ed alla Ira sas, (che gestiva una parte del

subappalto), per sopralluoghi e perizie al fine della tutela della pubblica

incolumità.

1999. L’arco, presumibilmente

faceva passare un treno, per servire un grosso stabilimento (Ansaldo?)

2000

2000

===Civ. 19.

Un palazzo, in angolo con via Degola, nato presumibilmente come resendenza

operaia (senza terrazzi e decorazioni), nel 3/2007 è in fase di

ristrutturazione e vuotato di abitanti. Reca cartello con scritto: «proprietà

di Spazio Industriale 2 srl, di Milano».

anni 1980

foto 1918 cica

Ne

ususfruirà l’Agenzia di Produzione INPS, per suoi uffici.

===civ.

20: una palazzina in stile secentesco, della cui

origine non si conosce nulla

(proprietario, data, architetto).

Dagli anni

1880 circa, era in affitto alla fabbrica di olio Scerno

e Gismondi, che poi era divenuta ‘Oleifici

Nazionali’, con una fabbrica eretta dietro alla villa stessa; a loro

rimase una trentina di anni. Il 30 ottobre 1913 il proprietario Carlo Pastorino

firmò un compromesso di vendita - della villa e dei 5mila metri quadri di

terreno racchiusi tra il viadotto ferroviario e la via G.Ansaldo - con

l’Ansaldo (Mario Perrone); l’impegno che fu onorato definitivamente il 3 giugno

1915.

Dagli anni

1880 circa, era in affitto alla fabbrica di olio Scerno

e Gismondi, che poi era divenuta ‘Oleifici

Nazionali’, con una fabbrica eretta dietro alla villa stessa; a loro

rimase una trentina di anni. Il 30 ottobre 1913 il proprietario Carlo Pastorino

firmò un compromesso di vendita - della villa e dei 5mila metri quadri di

terreno racchiusi tra il viadotto ferroviario e la via G.Ansaldo - con

l’Ansaldo (Mario Perrone); l’impegno che fu onorato definitivamente il 3 giugno

1915.

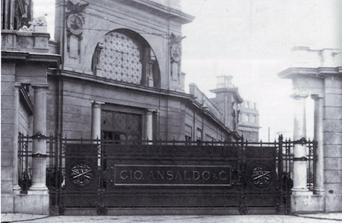

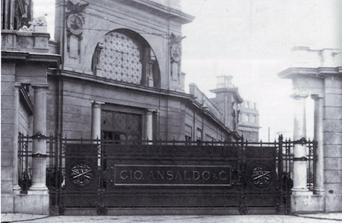

L’Ansaldo conservò la villa ad uso uffici e, per accedere alle officine

retrostanti dall’arch. Ravinetti fece disegnare un cancello in ferro battuto da

aprire a fianco della casa (e distrusse l’oleificio retrostante per

costruire una officina di 600 mq ad uso ‘presse e proiettili’ - disegnata

trapezoide dall’arch. Ravinetti Adolfo e costruita dall’impresa Porcheddu specializzata in cemento armato-, a

sua volta demolita negli anni 1940 per un fabbricato ad uso uffici appaltato

alla ditta Bo&Celesta di tre piani, che fu poi occupato dalla Ansaldo

Sistemi di componenti fotovoltaici).

L’appropriazione

di questo lotto a levante, concluse una serie di acquisti che inglobarono nel

complesso Ansaldo la via G.Ansaldo che il 27 novembre 1920 fu acquistata a sua

volta e privatizzata.

In una

carta del 1918 appare (inserita in un vasto

terreno racchiuso tra via Garibaldi=viaPacinotti e via Bombrini, di proprietà

Dufour) di proprietà ‘fratelli Feltrinelli’; divenne poi

l’ingresso-portineria per l’Ansaldo

Meccanico (poi Nucleare, poi ASGEN=Ansaldo soc.generale

elettromeccanica); la società, nata nel 1966, subì un drastico

arresto nella sua espansione produttiva, quando un referendum popolare bocciò

in Italia qualsiasi attuazione di progetti per l’energia nucleare . Nel 1998

ancora in vita, attraversava momenti di gravissima crisi, con minaccia di

accorpamento anche con società straniere, o riconversione ad altre tecnologie.

Un cartello avverte nel nov.1999 che è sede della società Coop 7 che si

interessa dell’area retrostante da ristrutturare.

===civv 21-23-25 furono demoliti nel 1963. Al civ. 23 c’era il 4° distretto di polizia,

Il Commissariato di P.S. era locato come in un appartamento ancora negli anni 60, diretto dal

dr.Fatigati. Poi il tutto fu trasferito a Cornigliano.

===civ. 22

nel 1950 avevano sede i molini della Società Esercizio

Molini, in quegli anni unica del genere, in Sampierdarena, a parte una

soc.an. Molino di s.Giuliano Piemonte localizzata in via B.Agnese in un

appartamento del 7°piano del civ.2.

===civv.dal 24 al 36 passarono a via G.Spataro a seguito della nuova denominazione

stradale, nel febb.1946.

===civ. 27

fu demolito nel 1962.

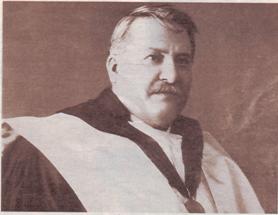

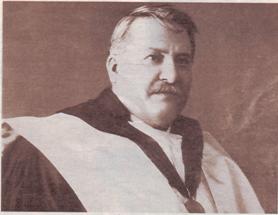

DEDICATA al celeberrimo fisico pisano (a lungo

fu ritenuto genovese), nato il 17 giugno1841.

Studioso

di problemi correlati all’induzione elettromagnetica, inventò – nel senso che

progettò e costruì nel 1859 – il primo generatore di corrente continua,

comunemente poi utilizzata per motori e dinamo. Detto “anello di Pacinotti” è un anello -

rivestito di fili di rame – girevole su un asse – posto ai poli di un magnete

nel quale, la rotazione induce nel filo una corrente elettrica, e viceversa,

quest’ultima imprime un moto rotatorio all’anello.

Principio

che - poi perfezionato da lui stesso e da altri - è divenuto la dinamo

necessaria per il motore ad energia elettrica.

Il

padre Luigi, fu un valente fisico e per

anni rettore della cattedra di fisica tecnologica a Pisa. Il nostro, studente

liceale al collegio santa Caterina, si iscrisse all’università nel 1856.

Ancora

studente partecipò alla guerra di indipendenza del 1859, quando già aveva

intuito di ottenere un generatore di corrente continua facendo rotare un

piccolo anello elettromagnetico: il principio di base del motore fu scritto

come appunto in un diario personale che aveva intitolato ‘sogni’. Con l’aiuto

del meccanico G.Poggiali, l’anno dopo sui ciglioni del Mincio sperimentò

l’invenzione della prima macchina capace di trasformare energia elettrica in energia

meccanica motrice, e viceversa; sia quindi come motore che come dinamo; ma nel

subito non si rese conto delle enormi e rivoluzionarie possibilità che

l’invenzione possedeva.

Si

laureò dottore in matematiche applicate nel 1861. Pubblicò i risultati nel 1865 su “Nuovo Cimento”:

fortunatamente, perché nello stesso anno esibì la sua macchina ad uno studioso

belga di nome Gramme, il quale la diffuse industrialmente brevettandola come

sua invenzione. La polemica si trascinò per una diecina d’anni finché Pacinotti

ebbe esplicito riconoscimento del mondo scientifico (all’esposizione di Vienna

del 1875, ed al Congresso internazione di Elettricità di Parigi nel 1881),

anche se al Gramme rimasero gli enormi vantaggi economici avendo intuito

l’importanza industriale dell’ invenzione.

Dopo essere stato

assistente del padre, entrò in carriera di insegnamento accettando l’incarico

a Firenze di

aiuto dell’astronomo GB. Donati pubblicando ricerche sulle comete

e sul calore solare; poi a

Prato (1863, insegnante di fisica e chimica nel collegio Cicognini); fu

inviato dal regio governo

in Francia, Belgio e GranBretagna quale studioso di meteorologia;

divenne professore di fisica e di chimica nell’ ist.Tecnico di Bologna da cui

passò alla cattedra di fisica nell’ università di Cagliari nel 1873 a soli

32 anni; ed infine - dopo il riconoscimento parigino - fu chiamato

quarantenne a succedere al padre nell’università pisana, rifiutando il titolo

nobiliare di conte.

Quest’ultima scelta e le

vicende della scoperta sottolineano il carattere schivo, modesto e severamente dedito alla famiglia,

lavoro e studio.

Nel 1906 divenne senatore

del regno, essendo già membro delle principali accademie internazionali - compreso

i Lincei - nonché presidente onorario dell’Associazione di elettrotecnica

italiana.

Accettò nel 1911con

dignitosa pazienza, le solenni onoranze nazionali, al cinquantesimo

anniversario dell’invenzione.

Lasciò numerose

pubblicazioni scientifiche

Morì a

Pisa il 25 marzo 1912

BIBLIOGRAFIA

-Archivio

Storico Comunale

-Archio

S. Comunale Toponomastica - scheda n°

3231

-A.sconosciuto-storia

dattiloscritta chiesa san GaetanoDonBosco-pag.16

-AA.VV.Annuario-guida

archidiocesi—ed./94.-pag.426---ed./02-pag.463

-AA.VV.-Urban

regeneration-Erredi per Assedil-2004-

-Balletti

Giontoni-Una città tra due guerre-DeFerrari.1990-pag.77

-Castronovo

V.-Storia dell’Ansaldo-Laterza.1994-vol.I-pag. 104carta

-Cevini-Torre-Architettura

e industria-Sagep.1994-pag.56.117.121.167.

-Ciliento

B.-Gli scozzesi in piazza d’Armi-DeFerrari.1995-pag.26

-DeLandolina

GC.-Sampierdarena -Rinascenza.1922-pag.50

-DoriaG.-investimenti

e sviluppo economico..-Giuffré.1969-vol.I-pag.395 .

1973.vol.II.pag.75

-Enciclopedia

Motta

-Enciclopedia

Sonzogno

-Gazzettino

Sampierdarenese. 7/75.3 +

4/87.7 + 9/88.10

+ 7/89.10 +

8/89.6 + 5/96.3

+ 3/97.8 +

-Gazzo

E.-I 100 anni dell’Ansaldo-Ansaldo.1953-pag.34

-Genova, rivista municipale : 6/37pag.46.52 + 1/39pag.31 +

-Il Secolo XIX del 1,2,4,5/07/00 + 30/10/04 + 28/10/07

-Lamponi M.-Sampierdarena-

LibroPiù.2002-pag.106

-Millefiore.Sborgi-Un’idea

di città-C.Civico SPdA.1986-p.58.62.106-8.141

-Novella P.-Strade di

Ge.-Manoscritto bibl.Berio.1900-pag.16

-Pagano/1933-pag.247---/40-pag.358---/1961-pag.464.555

-Pastorino.Vigliero-Dizionario

delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-pag.1355

-Poleggi E. &C-Atlante di

Genova-Marsilio.1995-tav.33

-Tuvo T.-Sampierdarena come

eravamo-Mondani.1983-pag.43

-Tuvo.Campagnol-Storia di

Sampierdarena-D’Ampore.1975-pag. 211-2

PACINOTTI vico Antonio

Pacinotti

in verde la primitiva via A.Pacinotti

in verde la primitiva via A.Pacinotti

Nel

febbraio, e di nuovo il 14 sett..1914, al municipio di San Pier d’Arena fu

proposto dare il nome di vicolo A.Pacinotti al caruggetto (verde) “da via della Cella a vico

Nicolò Bruno (giallo), posto a levante e parallelo a

via Cella superiore”. Fu accettata.

All’atto

della unificazione di SPd’Arena con Genova, il Comune stilò l’elenco delle

strade presenti nel territorio: dedicata al fisico c’era solo il nostro ‘vico’,

di 5a categoria, e quindi passò indenne alla massiccia trasformazione dei nomi

fatta allo scopo di eliminare i doppioni col Centro.

Ed uguale appare ancora esistere nel 1933 quando il Pagano

però lo descrive “da via della Cella a vico Scaniglia A.” (celeste).

Sembra facile collocare

vico A.Pacinotti nel tratto parallelo a via della Cella nel retro del civ. 9-11,

e collegato con via della Cella dal tratto parallelo alla ferrovia, visto che

anche il Novella dice: “vico Antonio Pacinotti da via della

Cella”. Ma questo presupporrebbe che il

nostro vico Pacinotti, mentre ora è chiuso verso monte, a quei tempi

continuasse nel retro delle case sino a raggiungere vico N.Bruno, come

descritto nella proposta su citata.

Alla Toponomastica non

esiste una scheda con questo vicolo.

BIBLIOGRAFIA

-Archivio Storico

Comunale

-Novella P.-Strade di

Genova-Manoscritto bibl.Berio.1930circa-(pag.16)

-Pagano/1933-pag.247

PALAZZO via Palazzo

della Fortezza

TARGHE:- via - Palazzo della Fortezza –

già via Ruffini.

tratto a mare, angolo via

G.Buranello

tratto a mare, angolo via

L.Dottesio-Daste

tratto a monte, angolo con

v.N.Daste

tratto a monte, angolo con via

M.D’Azeglio

QUARTIERE ANTICO: Coscia

da

MVinzoni, 1757.

da

MVinzoni, 1757.

N° IMMATRICOLAZIONE: 2818

CATEGORIA: 2

Da

Pagano/1961

Da

Pagano/1961

CODICE INFORMATICO DELLA STRADA - n°: 44780

UNITÀ URBANISTICA: 26 – SAMPIERDARENA

28 –

s.BARTOLOMEO

da

Google Earth, 2007.

da

Google Earth, 2007.

In giallo, via NDaste;

celeste, via LDottesio;

fucsia, via Md’Azeglio.

CAP: 16149

PARROCCHIA: (civ. 2 e 4)=s.Maria della

Cella—(resto)=s.Maria delle Grazie

STRUTTURA: Da via G.Buranello, a via M.D’Azeglio.

Senso unico veicolare, da mare a monte, escluso i giorni di mercato***

Strada comunale carrabile, lunga 133,3 m e larga 4,80 con 2 marciapiedi

larghi m 1,30; viene intersecata da via L.Dottesio.

È servita dall’acquedotto DeFerrari Galliera.

STORIA: la strada nacque nel 1560 circa, praticamente con l’erezione della villa dei Grimaldi, in

conseguenza della loro necessità sia di sfogo al mare dall’esterno delle mura

di cinta della loro villa, e sia per separare i terreni dei vari altri Grimaldi

posti sia a ponente che a levante della strada stessa (poi divenuti degli

Ansaldo). Probabilmente vi scorreva un torrentello che, a quei tempi, faceva da ‘smaltimento’ e da divisione.

Sulle prime carte scritte del borgo, appare col nome di “crosa Larga“,

ed andava dalla strada reale della Marina (via San Pier d’Arena) alla strada Comunale

interna (via Daste-via Dottesio).

Nella seconda metà del 1700,

il lungo spiazzo fu adattato – probabilmente dagli stessi ‘signori’ – per

adattarvi un nuovo gioco importato dalla Francia: il “gioco

del pallone” (ovviamente non si trattava del gioco del calcio attuale,

ma di un gioco con le mani

vicino alla pelota, alla palla a muro ed alla palla-corda, presochè tutti di

importazione francese. Frequenti erano gli incidenti, specie vetri infranti ad

abitazioni o magazzini, con coseguenti proteste, istanze, petizioni (documenti

presenti in archivio) che però pare non trovarono accomodante seguito, se un

esposto municipale firmato nel 1798

dal presidente Galliano ingiungeva che “prima dell’ inizio del gioco, si

tolgano i vetri, e eventualmente si dovranno

pagare i danni cagionati”.

La

stessa, era il limite di separazione del quartiere

Coscia (posto a levante) dal quartiere della Crosa Larga (posto

a ponente, e che arrivava sino a via Albini circa, qui confinando con quello

denominato Boraghero, che a sua volta arrivava sino alla crosa sant’Antonio). Nell’angolo a mare a

levante, si ergeva la casa di Ignazio Morando a due piani, con bottega, retro e

cucinino a piano terra, e tre stanze al piano sopra; completava la casa un

piccolo giardino a nord: nel decreto del 1857, la casa serviva da confine -

nella lunga strada della Marina - tra

quella chiamata via Galata a levante e la via Cristoforo Colombo a ponente.

In alcuni fascicoli del 1843

relativi agli espropri da effettuare per aprire la strada

ferrata, la crosa orta sempre lo stesso nome ed ha ancora - nella sua

metà verso il mare – lo slargo adatto al gioco. Il taglio effettuato, pochi

anni dopo, dalla ferrovia farà cessare ogni aspetto ludico e l’area verrà

ocupata da edifici popolari.

Il

regio decreto del 1857, la chiama “

stradone della crosa Larga”.

In epoca attorno al 1900, le fu cambiato il nome, su

iniziativa del governo regio mirante alla valutazione del Risorgimento, titolandola ad Jacopo Ruffini.

Con

delibera del podestà del 19 agosto 1935 fu deciso il nome attuale, spodestando

il patriota per concomitante presenza in una strada genovese.

Il 14

nov.1946 le fu sottratto il pezzo a

mare che fu dedicato ad Andrea Prasio, che si appropriò quindi dei civv. 1 e

2-2a-4.

Da ché furono

erette le costruzioni che la affiancano, si conosce un susseguirsi a piano

terra di negozi e botteghe di artigiani (marmisti, friggitorie, osterie,

fruttivendolo, merceria, alimentari, ‘la Rapida’ riparazioni calzature e –più

recente- la trattoria con tonalità spagnole ed un negozio di vernici).

CIVICI

2007=UU26=

neri = dal 2→14 (mancano da 6→12)

rossi= dal 2r→48r (compreso

2Ar; mancano 4r, da 32r→46r

UU28= neri = da 1→11 e 18 (mancherebbe 16***)

rossi = da 19r→75r (manca

53r; aggiungi 43Ar)

da 50r →60r

RIASSUMENDO

Neri= da 1→11=UU28

2→14=UU26 +

18=UU28 manca 16

Rossi=

da 2→48=UU26 + 50→60=UU28

Nel Pagano/40 – è delimitata da

via N.Barabino e via Md’Azeglio; ha civv. neri

da 2 a 12 e da 3 a 11. (con al 14 la “scuola ind. «G.Garibaldi») e civv. rossi: 5 osterie

all’ 1,3,13,33,54r ; 2 latterie (7r e

41r); 3 commestib (10, 42,49r); 2 parrucch (11 e 61r); carta da macero(24r);

impr.edile Gentilini (28r); salum (31r); 2 carbone ((32 e 38r); merceria (35r);

ottoniere (37r); droghiere (39r); farinata (45r); fruttiv (47r); riparaz calzat

(59r); marmi (65r)

Nel /1950 per il Pagano, vi si

apriva una osteria al 33r allora di

Meirana Ester; non bar né trattorie.

Possiede

civici sino all’11 e 4 neri; 61 e 32 rossi

Nel

muraglione della ferravia, nella parte a levante rispetto la strada, si nota dietro ad un cancello un tombino in

basso, di non facile comprensione. Nella parte a ponente sovrasta un residuo di

‘archeologia industriale’.

===civ.1

dopo ristrutturazione dell’edificio, fu assegnato nel 1992

===civv. 2 e 4 corrispondono a costruzione

eretta nel 1963

===civ. 5 ha il portone unico ma dà adito a due possibilità -come una V appiattita-: il lato a destra propone subito

le scale per salire nel palazzo stesso; il lato sinistro posto a monte, dopo un

breve e basso corridoio a tunnel, si apre nel retro del palazzo, in una

minuscola aia: si ha di fronte un manufatto assai antico, forse

sei-settecentesco: case fatte ancora in pietra e con travi portanti di legno. Completamente fuori contatto

del traffico cittadino, qui troviamo un angolo assai interessante della antica

città: una aia di pochi mq davanti ad una casa bassa e di aspetto assai

semplice.

A piano

terra, l’ingresso - chiuso da porte moderne - che dovevano dare adito a cantine

o “scagni” di artigiani (oggi magazzini privati, irraggiungibili da mezzi

motorizzati). Tutte le finestre dell’edificio sono piccole. Il portone si apre

rialzato di un metro, raggiungibile tramite breve scaletta di sette-otto

gradini fiancheggiato da un caratteristico scorrimano, fatto tozzo con mattoni

e con l’estremo esterno arrotondato. Sulla facciata e subito sopra il portone,

si scorge uno stemma tipico delle

abitazione di religiosi: esso, sopra il portone, è stato parzialmente

scalpellato nella sua periferia ma conserva ancora il segno di HC sovrapposto a

MV sormontati da una croce esternamente. Internamente al portone si scorgono le

scale strette e ripide travate al soffitto.

Sul

lato a mare della piazzetta è murata una importante immagine in lavagna, di

presumibile datazione medievale, rappresentante il “sacro Agnello”: è un tondo,

con libro sovrapposto da agnello portante una bandiera crociata. L’ “Agnus Dei”

è un motivo simbolico paleocristiano che in origine si trova nel libro di

Enoch; in terra ligure affonda le sue radici nel XII secolo quale segno sacro

relazionato a san GiovanniBattista, patrono della città, quasi sempre

raffigurato con un manto di agnello addosso. Simboleggia la purezza,

l’innocenza, la mansuetudine ed in non meritato sacrificio; da dopo il 1500 ha

pure valore talismatico e protettivo, ed è in questa forma che lo vediamo

applicato come sovrapporta o nei fregi anche nella casa privata di cui si scrive.

il tondo con l’Agnello incombente

la fabbrica che si apre in via Cassini

Il

retro della casupola - a levante confina con un piccolo corridoio esterno di

proprietà della ex-Depa (che si apre in via Cassini).

È

chiaramente un “avanzo” dimenticato della antica SanPierd’Arena.

===civv. 6-8-10-12 furono demoliti nel 1962

===civ. 18

rimane nella parte a monte di via Daste ed è simmetrico al portone di via

D.Chiesa ove è descritto il palazzo.

===19r la sede della palestra “Gymneastic Club”.

===24r nel Pagano/1950 si segnala Cervetto Stefano in

attività nella carta da macero.

===civ.45r nel 1999 la friggitoria “torte

e farinata” si è guadagnata la segnalazione nel libro della Sagep di Nico

Monatti con: ”ci si può sedere a tavola o prendere al volo una porzione.

L’importante è gustare la farinata, qui davvero eccellente. Morbida e sottile,

come richiede la clientela, preparata anche con carciofi e funghi. Ingredienti

genuini e forno a legna completano il quadro, idilliaco per i golosi”.

===civ. 47r ora è chiuso. Vi vendeva e riparava biciclette Grazi Bonfilio

===civ 14 la villa Grimaldi, detta la Fortezza

La famiglia Grimaldi

ha

origini molto lontane, sembra da Vezzano: un ramo stabilitosi a Genova a metà

del 1000 ha per capostipite conosciuto Grimaldo, vissuto nel 1160, arricchitosi

nel traffico marittimo, divenuto console (quindi nobile di origine consolare)

ed inviato a Pavia nel 1162 quale ambasciatore a Federico Barbarossa.

Schierandosi con i Fieschi a formare i Guelfi, furono nei secoli tra il 1200 e

1300 tra i promotori di tutte le lotte interne tra le due fazioni. Un ramo

emigrò in Sicilia nel 1396, mentre il ramo genovese si estinse nel 1824.

Divennero

Duchi nel 1605. Ebbero moltissimi feudi in Liguria e Piemonte ed a Salerno,

nonché in Francia. Dal 1581 la famiglia

fornì alla Repubblica sei dogi, 32 senatori e 3 cardinali, molti ambasciatori,

ammiragli, scrittori.

Il loro

scudo era a scacchiera, con 15 rombi

bianchi (argento) e rossi, con sovrastante la corona o un’aquila ad ali spiegate (vedi Labò, pag.

161). I rombi sono detti anche ‘fusi’ e potrebbero rappresentare sia la punta

della lancia che il fuso per tessere (in omaggio alle dame, a simbolo di

perseveranza e pazienza).

La

famiglia ebbe aggregate altre 24 famiglie:

Bracelli, Carlo, Castello, Cavazza, Ceba, Ceva, Cogorno, Crovari, Durazzo,

Fereta, Jofia, Morasana, Oliva, Pateri, Ricci, Robia, Rosso, Salinera,

Taschifeloni, Vitali, Zino.

1300= Un Antonio fu ammiraglio vincitore dei Catalani nel

1332 ma sconfitto dai veneziani nel 1353 con gravi perdite. Un altro omonimo fu

a capo della Commenda di Prè e cadde in battaglia a Famagosta nel 1403.

Visconte fu ammiraglio con PaganoDoria,

combattè a Morea e Parenzo, 1354. Nel

1395 i fratelli Giovanni e Lodovico (Scorza scrive che fu Francesco nel 1296)

occuparono Monaco e, da quel tempo in poi la famiglia rimase assoluta padrona

del paese. Condottieri di armate e di flotte, nei secoli tra il 1300 e 1500

furono a capo di continue lotte contro i veneziani ma anche contro i ghibellini liguri.

1400=Un Ansaldo (1471-1539) fu senatore, ambasciatore a

PaoloIII, soprannominato “il grande benefattore”; di lui esiste una statua in

villa Rosazza scolpita da Nicolò Traverso. Fu Gaspare Grimaldi Bracelli (1477-1552) ad essere doge 1549-51 e nipote

dello storico Giacomo Bracelli. Istituì il Magistrato delle Monache e scongiurò

il tradimento di Giulio Cibo e Domenico Imperiale.

Dal 26

marzo1476 al 9 nov.1492, uno dei Sauli

fu scrittore dell’acquisto di beni immobili in San Pier d’Arena.

Un

Grimaldi Rosso Cristoforo (1480-1563) fu

medico, filosofo, matematico, ammiraglio

(con CarloV in Tunisia, partecipò con 25 galee, e doge nel 1535-7 ristrutturò

le mura).

1500=Nel

1528 entrarono a far parte di una delle 28 famiglie più potenti in città - chiamate

“alberghi”, e formandone il 10°- ed a cui dovevano aggregarsi le altre

famiglie. Un Giorgio, fu con proprie galee

alla battaglia di Lepanto nel 1572.

Dagli

archivi Sauli emerge che in questo secolo più d’uno di questa famiglia fu

amministratore, in particolare (oltre che della famiglia Doria), di Ambrogio

Grimaldi Cebà q. Antonio.

Ed

altrettanto, dal 1565, un Sauli è scrittore del saldo di un debito da parte del

rev. Alessandro Cicala q. Nicolò che paga Alessandro

I Grimaldi Cebà q. Antonio cedendo una villa sita in San Pier d’Arena.

Un

Grimaldi DeCastro Luca (1530-1611) fu doge

1605-7. Battista istituì nel 1580 una

‘Fondazione Grimaldi’ a scopo di beneficenza.

1600= Alessandro di Pierfrancesco (1621-1683) fu doge

(1671-3); signore di molti feudi e castelli, perspicace ed acuto d’ingegno,

rese grandi servizi alla Repubblica in terra-mare e diplomazia e guerre: da

doge scongiurò la ribellione dei DellaTorre e sconfisse i piemontesi guidati

dal duca di Savoia (1672; vi parteciparono anche tre dei suoi figli). Luca di Nicola (1675-1750) fu doge 1728-30,

combattè contro rivolte di Sanremo, Finale e Corsica. Giovanni

Battista, di PietroFrancesco (nato mag.1678-1757), amato dal popolo, fu

guerriero a Savona e Corsica; fu deputato a trattare con BottaAdorno nel 1745

dimostrando serenità eroica al punto che lo stesso Botta lo definì “novello

Muzio Scevola”. Eletto doge il 7 giu 1752-4. Iscritto alla ‘colonia ligustica

degli Arcadi’ col nome di Uranio.

Antonio Grimaldi Cebà di Nicolò

(1641-1717)fu doge dal 1703-5. 1700=PietroFrancesco di GB (1715-1781) fu doge 1773-5. GianGiacomo di Alessandro (1705-1777) fu soldato

(1746 comandante contro gli austriaci); politico commissario in Corsica (ma

commise l’errore -1753- di sopprimere il ribelle corso Giovanni Gaffori

facendone un eroe; gli si ritorse dovendo fuggire dall’isola nel 1759),

eminente pensatore il migliore filosofo genovese dell’epoca. Doge dal gen1757.

Ad ordinare la villa, fu Giovanni

Battista Grimaldi q.Gerolamo chiamato anche Battista I (banchiere, mercante, magistrato del Banco, massimo esponente della

politica ed economia genovese della metà del 500, ritenuto uno dei più ricchi dell’epoca. Nel 1593

risulta che il figlio Nicolò avesse ereditato un patrimonio netto –in lire

genovesi- = 148.055.6.8; poco

però, rispetto Agostino Doria (696.666,6.8), Imperiale GioGiacomo

(597.221,13.4), Ambrogio Spinola (309.999,6.8) e Filippo Spinola che nello

stesso anno aveva 1.553.666,6.8.

Prestatore di soldi a imperatori e re, committente di artisti e musici. Nacque

nel palazzo sito in piazza della Meridiana a Genova fatto erigere da suo padre

Geronimo (o Gerolamo Grimaldi Oliva di Giorgio, erede delle enormi fortune di

Ansaldo Grimaldi, anche lui prestatore di soldi a re ed imperatori come

CarloV e morto senza figli): acquisì le fortune familiari col fratello Nicolò (Nicolò

era il figlio; 95 dice che il fratello era Luca; E.Parma dice che GB era figlio

unico maschio).

Consentì nel 1565 l’istituzione di una scuola

di canto e di musica- ponendo nei cartolari del Banco di san Giorgio un

apposito multiplico; nonché lasciò al

Banco una enorme fortuna col fine della conservazione del porto, palazzo Ducale

e dell’acquedotto, beneficiando monasteri, ospedali e lazzaretti. Una sua statua, scolpita da Battista Perolli

detto il Cremaschino (Pastorino-Vigliero scrive a pag.914 che è di

Giambattista da Crema, ma forse sono la stessa persona), scolpita nel 1567 (Poleggi scrive nel 1565)), troneggia tra i benefattori della Casa di san

Giorgio, a Genova, nel palazzo omonimo. Sposò Maddalena Pallavicini da cui

ebbe: primogenito GioFrancesco (che sposò Lelia Pallavicini dai quali nacque

Maria poi sposa di Goffredo Spinola).; secondogenito Pasquale (descritto sotto

quale erede della villa di SPdA); e

Nicolò (che sposo di Maria Lomellini, divenne padre di

Caterina, poi prima moglie di GioVincenzo Imperiale). Morì nel 1581).

L’artefice materiale del

progetto ed erezione della villa fu l’architetto ticinese Bernardo Spazio (Pastorino&Vigliero e Tuvo&Campagnol dicono Bernardino (qualche

altro Michele, inesistente per AA.VV.-scultura

a Ge....vol.I e per SopraniRatti), seguace

e collaboratore dell’Alessi - al quale per lungo tempo, ed

ancora nel 1929 fu erroneamente attribuita la paternità del disegno e della

costruzione-; gli studi di Mario Labò (1970) hanno definitivamente chiarito con

documenti, che chi ha curato la “fabbrica”, fu l’architetto ticinese, già

attivo nella vicina villa Sauli ed in Genova alla fabbrica di Carignano ed

altre ville locali. Morì

nel 1564).

Si può accettare l’idea che l’Alessi abbia

dato consigli al suo allievo, considerato le grosse difficoltà da superare e gli stretti rapporti di lavoro tra i due.

Anno di inizio lavori è

controverso: chi dice nel 1551. Chi (Parma e Ciliento) dal 1559 al 1567; Poleggi

tra 1559 e 1570; Stringa,

SecoloXIX e Labò nel 1561; AAVV de “L’amministrazione…”:1562; Tuvo.Campagnol: 1565; Pastorino.Vigliero: 1651 (presumibile errore

di stampa).

Ma

anche l’anno di completamento è

differente: Stringa nel 1565; altri 1567 e

1570; Labò 1568; AAVV de

“L’amministrazione” nel 1580; Pastorino & Vigliero: 1665 (idem

sopra).

Concepita

con caratteristiche di imponente severa e

massiccia struttura ad impostazione cubica, occupante quasi 1000 mq di

superficie, con pochissime sovrastrutture esterne, priva di dettagli

ornamentali che aggiungano eleganza o delicatezza, col tetto a piramide, venne

subito chiamata “la Fortezza” in contrapposizione quasi stridente alla

“Bellezza” della villa Imperiale, e alla “Semplicità” di villa Sauli: tutte e

tre identificate dalle altre ville con aggettivi qualitativi; costeggiano

l’asse principale stradale –allora senza nome, oggi via N.Daste-, su cui si

apre solo la seconda: la prima e la terza hanno il portone uno a levante e

l’altra a ponente in forma speculare simmetrica, con abile e snellente proposta

urbanistica e scenografica: tale – apparentemente banale - scelta dell’entrata

“lateralizzata” fu progettata per preciso calcolo architettonico e voluto distacco ciascuna dalle altre con

appartata austerità, legati forse anche al caratteristico riserbo genovese, e favorita dal fatto che al di là della strada Larga,

i terreni coltivati ad orto erano di proprietà di famiglia (nel 1840 circa erano di Ansaldo Grimaldi,

poi acquistati dagli Ansaldo). Infatti, considerato l’ampio terreno a

disposizione, il fatto che le ville siano

state erette nei limiti vicinali

alla strada non può che essere voluto, quasi a formare un borgo nel borgo.

Queste

“bizzarrie” sono considerate tipiche della mentalità dei Grimaldi.

Anche il piazzale antistante, fu volutamente

studiato rialzato, sia per dare maggiore imponenza all’edificio qualora già non

ne avesse, ma soprattutto per superare - con sforzo tecnico eccellente - il

naturale dislivello del terreno, e giustificare la scarsa estensione del prato

a disposizione.

foto giugno 2009 facciata a nord facciata – ingresso ad

est

La

parte decorativa, porte, balaustre,

finimenti interni, e decorazioni varie, fu affidata a Gio Battista

Castello detto il Bergamasco (pittore -progettista di architettura e di

decorazioni a stucco-. Dopo soggiorno a Roma, associato al Perolli contrattò

con GB Grimaldi per varie opere tra cui la villa. Eccellenti sue pitture sono

in molti palazzi e chiese cittadine; sculture definite “di non basso carattere”

compreso una in marmo, stucchi e ornamenti come nei palazzi degli Imperiali, e

opere meravigliose lasciate nell’ Escoriale di Spagna; sono documentate alcune

forniture decorative, tipo porte e balaustre, fornite nel 1565 su disegno

dell’artista) che si fece aiutare da altri maestri antelami, e dal marzo 1566

da Battista Perolli (dapprima con lavori

marginali tipo la decorazione della facciata, un poggiolo ed un busto marmoreo

del committente; poi definitivamente nel 1567 con la partenza del Bergamasco

per la Spagna).

Nel 1565 (oppure 1567, o 1580), morto lo Spazio, fu portata a

termine da G.B.Castello, ancora attivo nella casa in altri lavori (qualche

altro: Poleggi, Parma e Sagep76 -dicono Giovanni Ponzello, in quegli anni

presente nella vicina Bellezza, e che

nella nostra villa sicuramente intervenne nel 1567 per lavori di sistemazione

del terreno).

Il suddetto GB Grimaldi, committente della villa sampierdarenese, con testamento del 4 giugno 1580 la lasciò al

secondogenito figlio Pasquale (al primogenito GioFrancesco, lasciò

quella in piazza della Meridiana).

Simonetta Valenziano scrive sul Secolo

che Vincenzo fu ospite di Battino Grimaldi.

Boccardo, in L’età di Rubens pag. 27, scrive che chi ospitò il duca

nella villa di SPdA furono Carlo Grimaldi con la moglie Battina Centurione

Grimaldi (forse perché la prima edizione del libro del Rubens è dedicata a lui

che era il nipote di Giulia).

Il 12 lug.1607 Pasquale, e sua

moglie Giulia Grimaldi (non corrispondono su

Battilana), ospitarono Vincenzo Gonzaga, duca di Mantova e del Monferrato, detto pure

Vincenzo I (Pastorino&Vigliero dicono 1706. Baldacci riporta un annale su cui è scritto

“6 luglio 1607.... è venuto qua per farsi alla marina alcuni bagni per un

ginocchio che ha offeso di catarri...., starà a Sampiedarena ove per la sua

persona è stato apparecchiato il Palazzo del s.r Pasquale Grimaldo, et certi

altri per la sua corte...”.

V.Gonzaga opera di Franz Pourbus Jr

Galleria

Rizzi

Vincenzo Gonzaga nel 1606 aveva progettato un

viaggio nelle Fiandre, ma rinunciò e decise trascorrere l’estate a San Pier

d’Arena. Presumibile che –nel frattempo- o aveva ricevuto un invito specifico-

oppure –più probabile- era pressato dall’incombente bisogno di denaro da

richiedere ai banchieri (già

intenso era il carteggio con Nicolò Pallavicino e suo cugino Domenico, con i

quali aveva scambi di regali e con i quali già c’era una cordialissima

corrispondenza preferenziale da tanto tempo, con reciproco scambio di oggetti

vari, nonché aggiornamenti politici e di informazione: gioielli (in uso gli argenti portati da un giardiniere

genovese mandato a lavorare a Mantova, e le perle di cui non sempre c’era la

disponibilità (per cui il duca fu invitato ad accontentarsi ‘quali sono possuti

riuscire’: una dama mantovana aveva

visto il ritratto di Veronica Spinola Doria e voleva per sé un eguale

‘giro di perle’), giardinaggio (“alberi citronetti, gelsomini di Napoli,

lemoncelli e naranci; siepi di mortella”), abbigliamento (vestiari, con grande

arrovellamento di Nicolò, perché ignorava le misure opportune) come guanti,

“camixie”, polsi a latuche, collari lavorati in oro ed argento, ‘rocchetti’ di

tela di Cambrai (destinati a Ferdinando Gonzaga, figlio di Vincenzo e prossimo

cardinale (1607); perfino un ben definito busto da donna che, non trovandolo

sul mercato, fu inviato a Mantova ‘prelevandolo’ ad una parente ed inviandolo

‘di buona fattura ma usato’); animali da allevamento (cavalli di razza tipo ‘i

Barbari’, cani mastini inglesi, una volta anche un ‘cammello novello per il

bestiario del duca’, tutto accompagnato da descrizioni tecniche di un esperto d’animali),

oggetti di tenore di vita (in genere, aggiornamento delle corti europee; per

rimanere al passo con la moda); cibi (come formaggi locali e dolciumi))-

Un mulo, era arrivato a

Genova da Mantova (‘dal collo pienotto ma con un bel portamento’), inviato al

marchese Antonio da Passano; delle perle se ne era interessato anche Giulio

Spinola (che fu rimproverato perché la collana era ‘troppa rada’).

Arrivò a Genova (scendendo dai monti lungo

la via Postumia, a Pontedecimo fu incontrato dalla maggior parte della nobiltà

genovese, in un giorno piovoso “che bagnò tutti ben bene” per cui fu d’uopo

accorciare le cerimonie e la consegna di doni od omaggi ufficiali),

ufficialmente sia per prescrizione medica di sabbiature ed aria marina, essendo

sofferente di podagra ad un ginocchio (dapprima, per questa

malattia dai medici era stato indirizzato alle terme di Spa), sia per diletto, ovvero

come riportato dai cerimoniali “attendendo a giuocare et a darsi buon tempo”

specificando che “fu da molti ill.mi ss.ri privatamente invitato”. Preferì

venire in Liguria in realtà perché oberato dalle spese (necessarie

per rendere sempre più splendida la sua reggia

e per la costruzione della cittadella di Casale) per le quali non trovò

altro sistema che ricorrere al prestito di un banchiere genovese (come già

facevano i sovrani spagnoli ed il papa stesso): in fondo era già in relazione

economica con i Serra, gli Spinola, i DaPassano, e tra tutti, maggiore fu il rapporto con Nicolò Pallavicino.

Comunque, per questa visita “non vuole cerimonie,

ne complimenti, professando solo di voler conversatione di Giovani per rispetto

del Gioco, e di Dame per recreatione dell’animo, essendo in età d’anni 42 ha

seco una bellissima corte di molti Gentilhuomini a se affetionati”. Quindi, con

questo spirito, partecipò ‘solo’ a parecchie feste

(perché gli davano l’occasione di conoscere genovesi ricchi ai quali tutti

chiedere soldi (il nobile Ansaldo Cebà, preferì regalargli un poema intitolato

a suo nome “il Gonzaga”)), ad una battuta di caccia al cervo (nel bosco di Madonna del

Monte, gliene portarorono al tiro ben tre capi, le cui carni –fatti prosciutti-

furono inviati a Mantova), a vari incontri al gioco

del ‘rapé’ (d’azzardo e proibito dalle leggi locali; molti

nobili –sapendo questa sua debolezza- lo ‘spennavano’ di ingenti somme,

costringendolo a chiedere ‘rifornimenti’ a Mantova, finché non gi giunse una

lettera dalla moglie che gli indicava “se il signor duca si volesse sbrigare

sarebbe cosa molto utile alla sua borsa ma molto più alla sua reputazione”).

Vi rimase sino al 24 luglio

(Baldacci riporta un brano dai cerimoniali sui quali è scritto “et avendo

passato quasi tutto il mese di Agosto, se ne tornò al suo Stato, senza essersi

mai più trattato di visita pubblica”).

Col duca -(già venuto a Genova nel 1592, ed allora

alloggiato in piazza Fontane Marose dopo sorteggio dal “bussolo”, da Francesco

Pallavicino; ora però giudicato un po' lontano dal mare e quindi scomodo; ed

anche il 25 ottobre 1600 di ritorno da Firenze dove aveva fatto visita alla

cognata, regina di Francia. In quest’ultima occasione fu ospitato da Barnaba

Centurione preferendolo all’invito di andare ospite in palazzo Doria “onde

schiffar” l’incontro col conte Diara figlio del Contestabile di Castiglia e

Grande di Spagna)-

si accompagnarono sessanta persone suddivisi in tre diversi palazzi: uno per i

duca ed i suoi pochi intimi; uno per “i

signori che accompagneranno Sua Altezza e che non saranno compresi nella lista

della sua compagnia e del suo seguito”; un terzo per la servitù, mulattieri e

guardie. Tra i primi, ospitati nel nostro borgo ci fu anche un figlio (anche

lui già ospite dall’ott.1606 di Nicolò Pallavicino, accolto all’arrivo con una

grandiosa festa -con dame riccamente abbigliate -protrattasi fino alle tarde

ore della notte);

il segretario del duca, chiamato Chieppio; il famoso compositore-cantante-poeta

Francesco Rasi (1574-1621) giunto alla corte dei Gonzaga dopo

lungo soggiorno fiorentino, e che alcuni mesi prima della partenza aveva

impersonato il protagonista nell’ Orfeo di C.Monteverdi; l’artista PietroPaolo Rubens (di ritorno da una

missione in Spagna per incarico di VincenzoI Gonzaga (cantato da Verdi nel

Rigoletto). Dall’anno 1600 era al seguito del duca: si erano incontrati

occasionalmente presso un orefice di

Venezia ove il duca era andato per comperare una scimmietta d’oro in equilibrio

su una altalena, da regalare a sua figlia Eleonora (scimmietta, che il Rubens

incluse nel ritratto della bimba che aveva due anni, e che lei indosserà anche

quando diverrà imperatrice d’Austria).

Era già stato a Genova

nel 1604; in quell’occasione aveva dipinto -appena trentenne- la tela della

‘Circoncisione’, da affiggere sull’altare maggiore nella chiesa del Gesù nel

1607-per i fratelli Pallavicino: Giulio (1559-1635. Primogenito di Agostino

q.Francesco. Il suo ritratto vedi L’Età di Rubens pag. 63), Marcello (sacerdote, prefetto della casa

Professa dei gesuiti) e Nicolò (finanziere del Gonzaga da cui nel 1602 aveva

acquistato il titolo marchionale per il feudo di Mornese, e che allora doveva

rimborsare le spese sostenute nella missione in Spagna; diverrà padrino del

terzogenito del Rubens)-.

Evidentemente però il

trentenne pittore, seppur protetto dal duca, doveva essere una figura ancora

poco considerata, di accompagnamento minore e non di fama neanche tra i suoi

colleghi: infatti dai numerosi carteggi di questa visita ducale mai emerge il

nome del Rubens (sia i ‘cerimoniali’ genovesi, sia quelli mantovani, sia le

lettere del Chiabrera ad un altro pittore Bernardo Castello, e quindi

interessato).

Nel 1606 Rubens era a

Roma, ed assai malvolentieri doveva tornare a Mantova dal Gonzaga suo datore di

lavoro; questi non solo con cronica mancanza di puntualità nel pagare lo

stipendio ma anche maldestro nell’affidargli

incarichi poco graditi come acquistare tele di altri e rifiutare le sue

adducendo essere in bolletta. Molta è la corrispondenza ritrovata

negll’archivio mantovano, con Gerolamo Serra, Ambrogio Spinola, Giulio Spinoila

Da Roma che venne qui da

noi –non si sa se direttamente da Roma o da Mantova; e pare che da qui tornò

direttamente a Roma Quando si trovò a

SanPierd’Arena, comunque -approfittando del tempo libero non impegnato dagli

uffici di corte- usò questo secondo soggiorno per aggiornarsi in architettura, e riproporre in disegni ed incisioni (non è chiarito se da solo o più

probabile con l’aiuto di uno o più ‘geometra’ diligente e scrupoloso) -con la

pianta e le strutture- tante tra le migliori ville genovesi: la Fortezza è stata riconosciuta in un disegno

della prima edizione, denominato “Palazzo D”,

documentata con nove tavole, più di qualsiasi altra villa genovese, e

con una sezione staccata e specifica alla tav. 71 per il bagno; è su essi che

si evidenzia pure l’esistenza di un affresco decorativo della facciata

d’ingresso -attribuito a Perolli- e che in seguito scomparve. La prima edizione

del libro con disegni ed incisioni, intitolato “palazzi di Genova” uscì a spese

del pittore, nella prima metà di giugno del 1622, con lettera dedicatoria a Carlo

Grimaldo, uno dei nipoti della padrona Giulia). Il “Palazzo C” corrisponde alla vicina villa Spinola, in

quel tempo di PaoloAgostino. Non appare descritto il terzo palazzo ospitante,

di Nicolò Pallavicino** (dal Rubens chiamato ‘Pravecino’). Oggi gli originali

–non completi- sono ospitati nella biblioteca del Royal Institute of British

Architects. Sappiamo che il Rubens a metà settembre era a Roma, quindi non

seguì il duca nel ritorno, ma da qui andò verso sud (Roma), da solo, a cavallo.

L’arrivo del duca di

Mantova non fu quindi solo per sua salute e

svago (da buon donnaiolo, aveva

lasciato a casa la duchessa; nei ‘cerimoniali’, ricorrono frequente frasi tipo

‘festini di dame’, ‘moltitudine di dame’, ‘gentil donne all’intorno della puppa

(poppa) della galera’), e come già detto per rafforzare bilateralmente la già

efficiente rete di relazioni finanziarie, -il tutto sottolineato da frequenti

scambi di doni specialmente con il carissimo amico Nicolò Pallavicino.

Mentre le giornate trascorrevano in conversazioni

(tra cavalieri e membri del numeroso seguito, dame, sacerdoti), oppure in giochi

(carte: a Pegli, dopo un banchetto, giocò contro il cardinale, vincendo in

coppia 1700 scudi d’oro), banchetti, musica (il Rasi, accompagnandosi col suono i arpe

e col canto; è assai probabile abbia proposto l’ascolto dell’opera di

Monteverdi accompagnandosi con l’arpa, cercando di stupire i genovesi con le

sue “miracolose” capacità di produrre effetti sonori sfruttando la tecnica

dell’eco, naturale nella sala della cappella. I musici, secondo l’affresco

dell’Ansaldo, erano sistemati sui ballatoi nei pressi del cornicione del

salone); gite (in città, la neo eretta -dai Pallavicino- chiesa di

s.Ambrogio o del Gesù visitata con Nicolò ed accompagnato da un solo paggio;

nei nostri dintorni invece la villa Pavese -ora Franzoniane, o la villa Doria a

Pegli); ed il 25 luglio, festa di san Giacomo, grande euforia per il “barcheggio” (partenza per una gita in

barca di tutto il giorno, con mangiare sulle spiagge, tra suoni e canti; otto

galee trasportarono il doge, senatori, gentiluomini e dame, da Carignano a

Sturla; da lì a Sestri P e ritorno); il Duca pare non partecipò, ma assistette

alla sosta fatta nel pomeriggio presso l’approdo alla marina della villa, dove

fu fatta festa e spettacolo con ‘lanci’ di salami e di frutta dalle galee

-raccolta dai marinai che la ripescavano per rioffrirla alle dame- e grande

accorrere di leudi e di paesani “divertiti ed interessati alle copiose ed

abbondanti ‘confettioni’ che piovessero dalle navi”; ed alla sera, in cappella o nella chiesa

vicina, messe cantate, preghiere o cori

(una “compieta” eseguita a tre voci accompagnate con tromboni, flauti, “corneti

ed altri istrumenti”; una volta un giovane putto cantò il “nunc dimittis” ed un

“magnificat”, accompagnato dall’organo e da un basso, “con tanta armonia che

pareva una melodia celeste”) .

Di tutte questi avvenimenti clamorosi, ne scrisse

pure Gabriello Chiabrera il 4 sett.1607, in una lettera indirizzata al pittore

Bernardo Castello.

Nel 1745 (6 giugno) alloggiò nella villa Francesco III, duca di Modena. Il regnante già era

venuto a Genova come turista; e 25 anni prima la moglie, Carlotta d’Orleans, fu alloggiata a S.P.d’Arena

con 600 persone al seguito, in villa Lomellini. Stavolta lui era in armi,

generalissimo delle armate spagnole di S.M.Cattolica. Proveniente dal levante, accompagnato

da 10 cavalieri e 40 fucilieri a cavallo, raggirò la città passando per la

strada di Pino, e da Campomorone scese a S.P.d’Arena dove fu alloggiato nel

palazzo del mag.co Agostino Grimaldi q.

Silvestri. Qui giunto andò a cena e solo il giorno dopo ricevette una

delegazione del Senato (sei patrizi, tra cui lo stesso padrone di casa a capo)

che arrivati in carrozza gli portava ‘i complimenti’ della serenissima

Repubblica. Per altri quattro anni il Duca personalmente fu alleato dei

genovesi contro le Armate Austro-tedesche; ma l’anno dopo il Governo genovese

abbandonato dagli alleati francesi e spagnoli, dovette cedere agli austriaci

senza opporre resistenza, maturando però l’episodio del Balilla.

Nel 1757, sulla carta del Vinzoni, è ancora

documentata l’appartenenza alla famiglia Grimaldi, non specificato il nome,

compresi i terreni al di là a levante della crosa Larga.

Nel 1800, i francesi assediati dagli

austriaci, ancora comandavano la piazza di San Pier d’Arena usata come fascia

protettiva per evitare eventuale assedio sotto le mura; nei continui scontri a

fuoco, moltissimi erano i feriti: la municipalità locale dovette provvedere in

stato di totale sudditanza a reperire due “ospedali per le truppe”: la Fortezza divenne in quegli anni l’”ospedale dei francesi” creandosi epidemie locali (un

dottor Capponi descrive “febbri biliose, putride o nervose” anche tra i civili,

causa le nulle capacità igieniche, talché quasi tutti i soldati ed un ottavo

dei cittadini colpiti, soccombeva. Ovviamente inutili le rimostranze degli

abitanti: le autorità avevano ben altro da pensare, visto che le cose volgevano

in negativo: il 20 apr. di quell’anno, mentre le navi inglesi bombardavano

indisturbate il borgo, le truppe austriache comandate dal gen. Melas -attestato

a Sestri-, erano giunte tra i vigneti

del Polcevera, costringendo i francesi a “barricare tutte le strade ... conservando solo una piccola apertura

allo sbocco del ponte con ostacoli pronti ad essere messi in opera

immediatamente”).

Dopo

questi fatti, negli anni attorno alla metà

del 1800, fu acquistata dal conte Agostino

Scassi figlio di Onofrio.

Un

chirografo del 27 ott.1849, dimostra che la villa fu poi affittata dal conte

Agostino Scassi proprietario, al cav. Giuseppe

Antonio Castelli con un contratto di 5 anni. Prossimi alla scadenza, il

9 ago.1854, fu affittata all’Azienda delle Strade Ferrate con un contratto di

sei anni (in un precontratto di locazione

si legge: “l’anno del Signore mille ottocento cinquanta tre ed alli quattordici

del mese di maggio nella città di Genova:- Si premette che per la costruzione

della stazione a servizio della strada ferrata in questa città essendo stati

designati i locali denominati quartieri dell’Annona e di San Paolo ora

servienti (sic) di Caserma alle Truppe di presidio in Genova si rese necessario di procurare altri

locali per l’aquartieramento (sic) delle

Truppe ed a la fine essendo stati prescelti alcuni palazzi nell’abitato di San

Pier d’Arena fra essi si comprese quello di spettanza degli eredi del fu Conte

Onofrio Scassi : Che....”), per alloggiarvi temporaneamente parte delle truppe

del presidio di Genova, comandate dal gen. Alfonso La Marmora (l’arch. Matteo Leoncini andò per conto loro

a controllare lo stato di conservazione dell’edificio, giudicandolo

positivamente; risulta anche che il

conte, approfittando della scarsezza di alternative di locazione in San Pier

d’Arena, abbia giocato al rialzo del prezzo con l’amministrazione militare

imponendo un affitto di 9 lire al mese; questa dovette accettare

giocoforza, dopo aver sentito il parere

dell’ Intendente Generale di Genova ritenendo la cifra esorbitante, avendo

pensato anche ad una espropriazione per utilità pubblica, ma rinunciando a

rivalse pur di ‘non dividere e sub dividere’ le truppe in molte più piccole

residenze. Pare anche che fu in questa occasione che avvenne la distruzione del

bagno ottagonale, anche se la villa in generale non ebbe a subire altri gravi

danni strutturali (parte del giardino, verso il mare, appare in

quell’epoca di proprietà di un

Dellepiane, ed un magazzino già affittato a Tommaso Traverso). Nella relazione si rileva

che la attuale via N.Daste ancora non aveva nome, e viene chiamata

genericamente “strada interna”, mentre viene regolarmente citata la “strada

Larga”. Comunque la villa viene considerata posta a termine della via DeMarini;

anche la sovrastruttura della ferrovia, previde un sottopasso di m.6 per la

‘st.com.Larga’.

In seguito,

lo Scassi la utilizzò consentendo la trasformazione in fabbrica

di conserve; e così la vide nel 1875 l’Alizeri nella sua visita “A

chieder l’ingresso, vedremmo nel pian terreno e officine e caldaie a bollire

conserve alimentari, e nelle ampie sale un ingombro di casse e di scatole a

chiuderle e suggellarle. Così volle l’avvicendarsi dei secoli....”.

Divenne

poi proprietà di Nasturzio (in via

J.Ruffini), (si presume sia Silvestro, fabbricante di conserve alimentari negli anni attorno al 1900, dapprima come

affittuario poi proprietario).

Ancora

nel 1922 circa, DeLandolina scrive

“ora v’à una fabbrica di salse. Quello che fu un ricetto agli svaghi ed a’

riposi estivi patrizi risuona ora di tutto il fervore del lavoro”.

Dal 1923 è posta sotto tutela e vincolo

della Soprintendenza alle Belle Arti; (e dal 1934 anche la cappella, chiamata impropriamente dalla

Soprintendenza ‘Abbazia

dei Grimaldi prospiciente al giardino di Villa Scassi’; a meno che una abbazia già esistesse, e sul suo sedime fu costruoito il

palazzo).

Nel 1924, il Comune

di San Pier d’Arena, propone un mutuo di 1.400mila lire, per l’acquisto del palazzo

con case e terreni annessi; con

l’impegno di porre restauri per dedicare decorosi locali per gli uffici pubblici

allora albergati in ambienti inadeguati (si prevedevano la regia Pretura, l’ufficio di conciliazione,

il commissariato di P.S., ecc.; progettando anche di utilizzare il terreno