organizzare

i moti popolari che accompagnarono nell’ott.1867 la spedizione garibaldina

nell’Agro Romano.

Fu dopo uno di questi tentativi che - a seguito di accordi con Garibaldi stesso

col fine di liberare Roma - una quarantina di patrioti –dei quali 22 romani

guidati dall’Arquati - si riunirono in un lanificio a Trastevere (in via Lungaretta n. 97) -di proprietà di Guido Ajani- col proposito di associarsi

e continuare a favorire il generale. Era prevista una insurrezione per il 27

prossimo, quando Garibaldi avrebbe dovuto arrivare a ponte Nomentano.

Gli zuavi, appoggiati dagli sbirri e squadriglieri (detti ‘zampitti’)

papalini, per tutta Roma si diedero a setacciare le località sospette, ponendo

la città in stato di assedio: scontri a fuoco e sommarie esecuzioni, ebbero

ragione dei vari insorti isolati che si erano riuniti in trattorie o domicili

vari.

Invece nell’opificio, assieme a Francesco Arquati e –forse

unica donna-, sua moglie Giuditta con i figli -tra i quali Antonio il più

grande quattordicenne- si ritrovarono in più numerosi; vengono citati il

colonnello Francesco Cucchi, capitano dell’insurrezione; Pietro Luzzi, Paolo Gioacchini

(capo fabbrica), Cesare Bertarelli, Angelo Marinelli, Giovanni Rizzo, Enrico Ferroli,

Rodolfo Donnaggio, Francesco Mauro, Augusto Domenicali, Luigi Domenicali,

Casimiro Cerroni, Piero Calcina (questi tre ultimi si salvarono).

Il

giorno 25 ottobre 1867, mentre nell’opificio si contavano tra loro e

preparavano le munizioni per eventuale conflitto a fuoco, non si sa se in

seguito a delazione (pare che monsignore Randi –capo della polizia pontificia-

nella mattinata aveva ricevuto un messaggio anonimo –firmato ‘un buon cristiano’

in cui si segnalava nel lanificio un banchetto a cui sarebbe seguito una

rivoluzione) o perché spiati da dei frati vicini appostati sul campanile della vicina

chiesuola di santa Rufina, furono intercettati da trecento gendarmi pontifici -chiamati

zuavi per il loro vestito- e circondati. Anche se arresi, sicura era la pena

capitale. Pertanto fu decisa la resistenza.

Gli

zuavi andarono all’attacco cercando di abbattere il portone (furono feriti il

sergente Riouz –spagnolo- da una bomba, e il soldato Chouteaux da una fucilata

al malleolo; ma furono più volte respinti da fucilate e bombe; finché gli asseragliati

non rimasero senza munizioni.

La

difesa divenne, così, sporadica, a focolai, all’arma bianca a corpo a corpo:

gli zuavi poterono fare irruzione e malgrado qualche singolo eroismo iniziarono

a fare strage dei presenti uccidendo tutti i patrioti che si opponevano. Una ventina di essi riuscirono a

fuggire passando da finestre di abbaini e usando delle scale per passare da una

finestrella all’altra delle misere casupole. Nove furono presi prigionieri

perché feriti o circondati, tra essi anche l’Ajani (medicati all’ospedale san

Galliano, poi trasferiti alle Carceri Nuove per essere giudicati dal Supremo

Tribunale della sacra Consulta. Le pene furono da condanna a morte per alcuni,

a galera perpetua o vari anni di carcere per altri). In uno stanzone più ricco di armi, morirono i due Arquati

ed una decina di altri. Singoli, rimasero intrappolati nelle varie stanze

dell’opificio, opponendo eroica resistenza: tra essi, nella perquisizione delle

case adiacenti, anche Giuditta venne scoperta, ma ella li affrontò a

pistolettate (erano le

armi che poco prima aveva offerto ricaricate al marito ed al figlio più grande)

per cui nella reazione fu colpita

assieme ai figli, uno che aveva in grembo, la piccola Ersilia che portava in

braccio ed il più grandicello Catullo che teneva per mano al fianco. Si

descrive che gli zuavi, infierirono sui loro corpi, con calci, il legno dei

fucili e baionettate inutili lasciando i vari cadaveri anche fratturati: essi

furono ammucchiati assieme e gettati in fossa comune del cimitero.

Un testimonio oculare, corrispondente del sig. D’Ideville,

descrive a quest’ultimo la scena, vista poco dopo la cessazione dello scontro:

sedie e tavole rovesciate, a terra bicchieri, bottiglie ed un ‘pantano di vino

e sangue’; aggiunge: «nel mezzo di queste rovine giacevano tre cadaveri e tra

gli altri quello di una donna di una cinquantina d’anni, la cui mano

rattrappita stringeva ancora un revolver. Avrò per tutta la vita davanti agli

occhi quell’orrenda visione. Oh caro amico, quanto è atroce la guerra civile!»

(DeLandolina scrive che era nata nel 1839; aveva un bimbo in

braccio ed era incinta di un altro; che dapprima fu ferita con una baionetta e

poi –persistendo la sua azione ribelle- colpita da una palla al petto).

Tutta l’organizzazione dell’insurrezione si concluse

tragicamente: due patrioti Giuseppe Monti e Gaetano Tognetti furono condannati

a morte per decapitazione ‘a esemplarità’ –furono gli ultimi condannati a morte

da Pio IX: gli altri condannati a morte furono imprigionati a vita, ma poi

liberati il 20 settembre 1870.

Anche i fratelli Cairoli a Villa Glori, avevano offerto il

loro momentaneamente inutile ma glorioso sacrificio.

BIBLIOGRAFIA

-Archivio

Storico Comunale

-Archivio

Storico Comunale Toponomastica - scheda 4359

-AA.VV.-Annuario.guida

archidiocesi—ed./94-pag.448—ed./02-pag.485

-De

Jaco A.-Antistoria di Roma capitale-Ed.Riuniti 1970-pag.287

-DeLandolina

GC-Sampierdarena-Rinascenza.1922 – pag. 56

-Enciclopedia

Motta

-Enciclopedia

Sonzogno

-Gazzettino

Sampierdarenese : 2/94.6 + 7/2011.

-Lamponi M.- Sampierdarena –

Libro Più.2002- pag. 164

-Novella P.-Strade di Genova-Manoscritto

b.Berio.1900-pag.17

-Pagano 1933-pag.248;

/40-pag.418; ed./1961-pag.404.566

-Pastorino.Vigliero-Dizionario

delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-pag.1760

-Poleggi E. &C.-Atlante

di Genova-Marsilio.1995-tav.21

TEATRO piazza del Teatro

vico del Teatro

nomi non ufficiali, ma di uso

popolare; il primo per indicare l’attuale

piazza G.Modena al nascere dell’edificio.

Solo nel 1901 infatti,

nell’obbligo statale e desiderio civico di regolarizzare i nomi di tutte le

strade neoformate, in seguito alle costruzioni che avevano invaso tutti i

giardini delle varie ville cittadine, compreso il teatro eretto nel parco della

vicina villa Centurione del Monastero, si decise di confermare il nome,

precisando chiamarla “piazza Teatro Modena”, e - dopo il 1917 - “piazza Gustavo Modena”.

In contemporanea, fu proposto

anche cnfermare il nome di “vico del Teatro”, come già anche lui era chiamato

in uso popolare, al breve percorso che unisce la piazza del teatro alla vicina

piazza XX Settembre (oggi del

Monastero); ma gli fu preferita la dedica ad Arnaldo da Brescia.

In questa data di periodo

ancora bellico, al civ.1 era il teatro; al civ.2 una casa di proprietà

dell’ospedale Pammatone (che assieme ad eguale

di vico Mentana (vico

della Catena) e di via A. da Brescia (via del Monastero), e più anticamente tutta via Carzino, facevano

parte dell’eredità dell’ultimo nobile Centurione, sacerdote e proprietario dei

terreni, della villa del Monastero e della casa poi venduta ai Balbi)

BIBLIOGRAFIA

-Archivio Storico del CAP- pag.36

cartina

-Archivio Storico Comunale

TOSA

via

Mario Tosa

TARGA: San Pier

d’Arena – via - Mario Tosa – carabiniere – vittima del terrorismo – medaglia

d’oro al valore civile – 1953-21.11.1979

QUARTIERE

ANTICO: Belvedere

N°

IMMATRICOLAZIONE: posteriore

CODICE INFORMATICO

DELLA STRADA - n°: 62030

UNITÀ

URBANISTICA: 25 – SAN GAETANO

Da Google Earth, 2007. In giallo, via GBMonti

Da Google Earth, 2007. In giallo, via GBMonti

CAP: 16151

PARROCCHIA: NS del ss.Sacramento

STRUTTURA: Strada

privata, doppio senso viario, inizia da via G.B.Monti proprio nel retro del

grattacielo, di fronte allo sbocco della stessa in Quota 40; dapprima orientata

verso levante (dietro

il palazzo giallo), compie un tornante a

U finendo al piano più alto in un piazzale (dove nella foto vediamo l’auto rossa).

foto dal grattacielo di via GB Monti

foto dal grattacielo di via GB Monti

STORIA: fu aperta

nel terreno già delle suore di don Daste, col primo dei vari palazzi, il civ.29,

nel 1950; e con l’erezione degli altri nel 1953, mantenendo inizialmente il

nome di ‘via GB Monti’.

Sopra

il muraglione che fiancheggia la strada all’inizio della salita, è stata

salvata una nicchia - ora vuota - che probabilmente racchiudeva una statua, e

Undici

bossoli di calibro 9, sparati da armi diverse, “annientarono” in un attimo i

due ignari militari intenti a bere un caffè prima di iniziare il servizio.

Infatti un allucinante comunicato pervenuto telefonicamente ad un giornale

cittadino, recitò “ qui colonna genovese Francesco Belardi (nota: brigatista catturato e trovato impiccato in un supercarcere

di Cuneo): pattugliando la zona

di Sampierdarena ha intercettato, attaccato ed annientato l’equipaggio di una

gazzella dei Carabinieri. Nei prossimi giorni avrete un altro comunicato. Onore

a tutti i caduti assassinati nei lager di stato

“.

In realtà l’azione non apparve occasionale ed a seguito di un ‘pattugliamento’,

ma studiata preventivamente conoscendo le mosse abituali delle due vittime

assalite a sorpresa; non con le caratteristiche di un combattimento ma della

vile esecuzione a freddo su ignari cittadini seppur dipendenti militari dello

Stato.

Erano gli “anni di piombo”, quando la morte dei carabinieri voleva simbolizzare

un attacco allo Stato e dimostrare la sua debolezza. Con questo gesto però, le

Brigate Rosse ottennero nella popolazione l’effetto contrario al desiderato,

generandosi in forma spontanea un violento senso di repulsione e sdegno verso

chi tentava con questi metodi di imporre le proprie idee; riccamente

partecipate dalla gente locale, furono le varie celebrazioni posteriori (con

conferimento di medaglia e dedica delle strade), che acquisirono il chiaro

significato di messaggio rivolto agli ignoti attentatori, della posizione che la

cittadinanza assumeva di fronte a simili minacce.

Il 28 mar.1980, scoperto in via Fracchia a Genova il covo in cui gli assassini

si erano rifugiati, nell’irruzione delle forze dell’ordine uno dei capi

esecutori rimase ucciso assieme ad altri tre affiliati alla colonna delle

Brigate Rosse genovese. Il capitolo si chiuse solo a fine febb.1983, quando un

processo comminò agli altri mandanti ed esecutori, dieci condanne all’

ergastolo e quattro a 7-28 anni di reclusione.

Non un eroe quindi il povero militare, ma un ben preciso simbolo dei valori che

il cittadino italiano vuole mantenere, senza ombre o dubbi; come punto di

riferimento di base, seppur nell’evoluzione dei tempi e dei costumi.

A

suo nome è stata titolata la sezione sampierdarenese dell’associazione naz.

Carabinieri, che ha sede dal 2010 nei locali della Croce d’Oro (e che è stata

fondata nel 1906 da Tirelli Torello che ne fu primo presidente, nonno della

farmacista di via C.Rolando).

BIBLIOGRAFIA

-Archivio

Storico Comunale Toponomastica - scheda 4449A

-AA.VV.-Annuario.guida

archidiocesi—ed./94-èpag.450---ed./02-pag.486

-AA.VV.-1886.1996

oltre un secolo di Lig.-IlSecoloXIX-pag.584.592.610

-Gazzettino

Sampierdarenese : 9.1982.16 + 9.1988.22

-Lamponi M. -Sampierdarena –

Libro Più. 2002. pag. 208

-Pastorino.Vigliero-Dizionario

delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-pag.1780

TRAVERSO vico detto Traverso

via Traversa

Corrisponde al tratto

laterale, a tre quarti a levante dell’attuale via U.Rela, che finisce chiuso

con il civ. 6.

Nel regio decreto del 1857,

relativo all’ufficializzazione dei nomi di alcune strade della città, si fa

cenno ad una “ via Traverso” che sarebbe poi divenuta via del Prato.

All’anagrafe comunale del 1910 è citato il

‘vico detto Traverso’ che viene posto “da via Urbano Rela, verso levante”; ed

anche allora con civici sino al 3 e 6.

Il Pagano 1912 in ‘vico detto Traverso’ pone un forno per la produzione del pane, di Tutolino

Isidoro. Nel 1925 al civ. 1 c’era un garage di Visentini Remo¤

Quando nel 1926 il

Comune di SPd’Arena fu assorbito da quello della grande Genova, questa si trovò

una via omonima in più centri: a Voltri (dedicata

a Pietro Traverso, non esiste più); Bolzaneto (strada di Traverso di Lastrico, non esiste più); due in Centro (via Traverso, ancor

oggi esistente in Castelletto (un proprietario o lo scultore Nicola) assieme ad

una E.Traverso (partigiano) in Albaro); e da noi a SanPier d’Arena (descritto “vico detto Traverso”che non esiste più);

così fu deciso il cambiamento.

Anche il Novella nel suo manoscritto completato negli

anni fino al 1930, scrive chiaro “Traverso (vico) da via Urbano Rela”.

Ma nel 1933 era ancora

tale con il cambiamento non ancora effettuato; di 5.a categoria, con eguali

civici.

Si presume che il nostro

vicolo faccia riferimento alla famiglia Traverso, proprietaria di case nel

luogo; confermato da una proposta fatta dal regio Commissario A. De Benedetti

alla Giunta comunale il 31 dic.1900 di dare alla zona titolazioni diverse: il

nome di via Urbano Rela al tratto in direzione nord; “via Prato” al tratto

est-ovest; e “vico detto Traverso” al “vicolo case già Traverso” (che

corrisponde appunto alla trasversale esistente ancor oggi, diramazione di via U.Rela).

All’archivio della

Toponomastica, è chiamato ‘via Traversa’, quale diramazione chiusa da via U.Rela:

il che ovviamente cambia tutte le interpretazioni precedenti.

Più famosa e storica è la

presenza del fabbro Macciò , uno dei pochi artigiani del metallo, rimasti in

città.

BIBLIOGRAFIA

-Archivio Storico Comunale

-Archivio Storico Comunale

Toponomastica - scheda 4461

-DeLandolina GC- Sampierdarena

-Rinascenza.1922 –pag. 56

-Novella P.-strade di Genova-Manoscritto

b.Berio.1930-pag.19

-Pagano 1933-pag.248

TRENTASEIESIMO via 36° Battaglione CC.NN.

Questa titolazione di strada,

andò a sostituire con delibera del Commissario prefettizio (conte Antonio

Canevaro) del 20 aprile 1944 la precedente “via del Gran Consiglio”, subito

dopo che questa istituzione fascista cadde nella storica seduta del 24-25

lug.1943.

KIl Commissario Prefettizio, con

delibera n. 106c dell’aprile1944 apportò una ‘variazione alla Toponomastica Cittadina’

vito il seguente rapporto del Capo della Direzione civica di Antichità Belle

Arti e Storia: «al Commisario Prefettizio, la Direzione scrivente sottopone

alla Vostra approvazione il provvedimento che fa seguito teso a modificare, in

conformità delle disposizioni vigenti, la denominazione di due strade e

precisamente via del Gran Consiglio in San Pier d’Arena e della Passeggiata

Principessa di Piemonte in Nervi, intitolando tali vie rispettivamente al 36°

Battaglione Camicie Nere e alla Xa Flottiglia Mas» ‘’...le deliberazioni sovraestese....furono

pubblicate il 21 aprile 1944 e lasciate affisse nel tempo e modo consueto

all’albo pretorio, senza che siano state presentate opposizioni’’.

La Giunta comunale poi,

cancellò la titolazione il 19 luglio 1945, dedicando la strada al partigiano

Federico Avio.

DEDICATO A :

Fa riferimento ad un

battaglione delle Camicie Nere, distintosi in modo particolare sul fronte

greco albanese nel 1940. Dopo un anno di guerra, contavano 1528 morti e

3296 feriti (dati ufficiali pubblicati). In

quella occasione, il battaglione, comandato da un console (prima l’ufficiale

A.Galardo; poi -dal

febb.41- da Silato), viene descritto “36° battaglione

d’assalto”; ed in altro episodio enfatizzato con “mai morti”, essendosi

riempiti di gloria sui monti dell’Epiro.

Fu pure inviato sul fronte dalmato-giuliano: una

colonna, passata da Fiume, arrivò a Lubiana ed all’isola di Veglia, fino a

Ragusa.

Nel 1939, la 32a Legione

sampierdarenese generale Cantore (formata da 4 coorti, dislocate a SestriP,

Bolzaneto e Savona) + la 31a legione genovese s.Giorgio (di 4 coorti a Busalla

e Chiavari) + vari reduci da Cefalonia furono uniti ed accorpati nel 36°

battaglione CC.NN. chiamato C.Colombo.

Dopo l’armistizio dell’8

settembre 1943 il battaglione scelse stare con l’alleato tedesco ed inviato in

Germania, dove fece parte della futura ‘divisione Italia’ della RSI.

Brizi&Cirnigliano,

scrivono che “le brigate nere sono suddivise in 39 battaglioni, uno per

ciascuna delle province dell’effimera ‘Repubblica di Salò’ o RSI = Repubblica

Sociale Italiana”.

Le CC.NN. erano un vero e proprio corpo militare, praticamente succeduto agli

Arditi: nel tempo del ventennio fascista, ebbero vero nome come ‘Milizia

Volontaria per la Sicurezza Nazionale’ (MVSN) ma, in breve e per il colore

della camicia, CC.NN (questa era stata

scelta daglòin Arditi della prima guerra mondiale; poi adottata dai legionari fiumani

ed infine dagli aerenti ai Fasci di combattimento fondati nel 1919. In quell’anno,

in Italia esistevano anche le Camicie Azzurre, paramilitari e nazionaliste:

furono assorbite nel PNF nel marzo 1923).

Furono politicizzate dal regime facendone

un surrogato delle Camicie Brune (membri d’assalto del P. Nazionalsocialista

tedesco; poi SS) ; diqueste ‘squadre d’azione’ (da cui il termine ‘squadrista’;

il cui grido era ‘eia eia alalà’, e la qualifica tra loro era ‘camerata’ visto

che in servizio dormivano in gruppi nella stessa stanza) ne dovettero far parte tutti i membri iscritti al

partito (PNF) nonché i dipendenti delle associazioni giovanili (che vi entravano col grado di semplice milite,

corrisponde al soldato semplice o all’allievo carabiniere).

Dopo l’8 sett.1943 nell’Italia del nord si costituirono vari corpi delle

CC.NN facenti parte del partito fascista repubblicano, assoggettato

all’invasore nazista; a Genova la sezione del PFR venne costituita il 19

settembre, e la targa della strada presumibilmente ebbe origine da questa data.

Gli

arruolamenti degli squadristi (vecchi personaggi estremisti della prima ora,

che per necessità di moderazione erano stati emarginati dal partito stesso),

vennero ‘riesumati per la ricostruzione del Partito Fascista nella RSI’ e per

ripulire il paese dalle bande, dai felloni e traditori. La loro condotta

biasimata dagli appartenenti dell’ordine, veniva da loro definita

inqualificabile perché privi di funzione giuridica ma nondimeno impuniti,

spesso determinate da rancori personali o razzismo, con atteggiamento

minaccioso e violento, con sistemi brutali fino alla tortura, sconfinamento nel

sadismo e prevaricazione specie del clero, dei ricchi, degli industriali.

Furono loro ad iniziare e creare la legalizzazione della precipitazione

pressoché totale della morale nella vita pubblica nonché discredito generale

verso il fascismo.

La

cellula base era la ‘squadra’; tre di esse formavano una compagnia. Tre

compagnie un battaglione. tre battaglioni una brigata nera. Dal luglio 1944

iniziò ad operare a Genova la Brigata Nera Silvio Parodi, affidata a Livio

Faloppa; erano 544 uomini a sett.; 1016 nell’apr.45.

Nella

lotta ai ribelli, da fine marzo 44 vennero selezionati 3mila volontari scelti,

per formare le ‘compagnie della morte’

A Sampierdarena avevano più caserme dislocate, ma le più note sono quelle di

via Carzino nella palazzina dell’Universale ed in via C.Dattilo (dove ha sede

la Telecom) ed in corso dei Colli (L.Martinetti). Pare una fosse in via

Vicenza, al civ.2 o 4, ivi succeduti ad una caserma di Carabinieri prima che

essi si concentrassero in corso Martinetti.

Fu un tetro periodo bellico, costituito da spedizioni punitive e ritorsioni con

arresti, torture, vendette e fucilazioni; applicò il richiamo obbligato dei

giovani anche ex militari sbandati; non si oppose, anzi collaborò alle

deportazioni degli operai in Germania;in un periodo storico senza notizie

precise se non quelle deformate dalla propaganda (radio e giornali) la sua fama

favorì indirettamente la fuga sui monti di molti giovani e la formazione delle

“bande partigiane” a cui poi dette la caccia, con eccidi anche di massa.

Finirono la loro legalizzata violenta esistenza, praticamente con l’uccisione

di Mussolini il 28 apr.1945.

D’Oria dice che il nome era ‘milizia volontaria di sicurezza nazionale’.

BIBLIOGRAFIA

-Antonini S.-La Liguria di

Salò-DeFerrari.2001-pag.72.

-Archivio Storico Comunale

Toponomastica - scheda 4476

-AA.VV.-Contributo di SPd’A alla

Resistenza-PCGG.1997-pag.36.54

-Brizi&Cirnigliaro-Percorsi

‘resistenti’in v.plocevera-Brigati.06-p.194

-Enciclopedia Sonzogno

-Genova, rivista municipale :

2/41.51.78 + 3/41.71.78 + 4/41.1.44

-Internet-google-36° battaglione

CC.NN.

-Stradario del comune di Genova –

edizione 1953-pag.15

TREPONTI piazza Treponti

TARGA: San Pier d’Arena - piazza – Treponti

Piazza Treponti

lato ovest

lato nord, angolo

via D.Pirlone

QUARTIERE

ANTICO: limite tra Coscia e Mercato

da MVinzoni, 1757. i terreni, fino a mare, della mag.ca fam.

Grimaldi col palazzo della Fortezza ed –a destra- la crosa Larga.

da MVinzoni, 1757. i terreni, fino a mare, della mag.ca fam.

Grimaldi col palazzo della Fortezza ed –a destra- la crosa Larga.

N°

IMMATRICOLAZIONE: 2858 CATEGORIA: 2

CODICE INFORMATICO

DELLA STRADA - n°: 62360

UNITÀ

URBANISTICA: 26 - SAMPIERDARENA

da

Pagano/1961 da Google Earth, 2007

CAP : 16149

PARROCCHIA: s.Maria della Cella

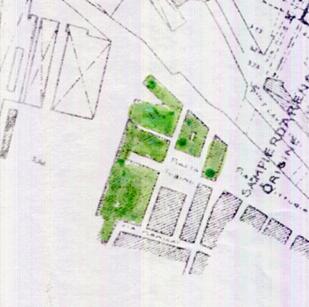

STRUTTURA: piazza compresa tra via R.Pensa a sud (senso unico in uscita verso via

G.Buranello); via Palazzo della Fortezza

a levante (senso unico

in uscita verso via N.Daste); via N.Daste (in

senso unico verso ponente) e via D.Pirlone

a nord (in accesso e

senso unico con uscita nella piazza Treponti).

Piazza di 1968 mq ,

carrabile ad anello , con marciapiedi larghi m.1,1, di competenza comunale,

adibita a mercato ed anche ad uso parcheggio, con una fontanella in ghisa (ma

non funzionante).

È servita dall’acquedotto

DeFerrari Galliera

CIVICI:

2007= NERI = da 2 a

4

ROSSI = da 9r a 73r (compreso

65ABr; mancano 1r→7r, 33r)

e

da 10r a 76r (

“ 36ABr; “ 2r→8r, 36r)

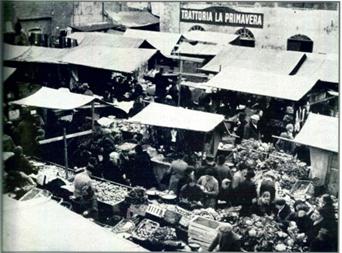

STORIA: la piazza

faceva parte dei giardini della villa Grimaldi “la Fortezza”. La ferrovia,

tagliando a metà la proprietà nel 1850 circa, ed in un periodo di scarsa

disponibilità economica da parte dei proprietari e di forte espansione

edilizia da parte del nuovo ceto borghese arricchito, determinò la morte

dell’appezzamento come orto e giardino, e favorì la lottizzazione del terreno.

foto 1921

foto 1921

si vede l’area dietro la villa, occupata da capannoni –

forse la ditta di legnami Forni

Nel

1926, ancora era in programma nel piano regolatore di “liberare

l’edificio de ‘la Fortezza’ dalle casupole che, in lungo volgere di tempo gli

si erano abbarbicate ai fianchi ...sistemare la viabilità nella zona

circostante alla sede del nuovo mercato, onde creare comodi accessi ad esso...e

meglio sfruttare le aree che venivano a trovarsi lungo le strade, per rendere

meno gravoso al Comune il costo del nuovo mercato”, e si pensò di adibire

queste aree alla “costruzione di abitazioni, riservando al mercato il

pianterreno...” oppure “formazione di un grande piazzale interno compreso tra

il palazzo ex Sauli ed il viadotto ferroviario avente quattro accessi...da

destinarsi alla costruzione di grandi tettoie per il mercato all’ingrosso della

frutta e verdura”. Non tutto fu realizzato come programma, venendo esso

variato e poi sospeso al momento dell’inglobamento della città nella grande

Genova .

Il 23 febbraio 1934 fu deliberato: «vista l’allegata relazione

dell’Ufficio Imposte Dirette – Catasto, (vedi allegato); \\ Su conforme parere

della Civica Commissione di Toponomastica; \\ Ritenuto che nel caso ricorrono

gli estremi di cui alla deliberazione podestarile 21 settembre 1933 n. 2190,

approvata dalla R.Prefettura il 30 settembre 1933, col n.39247 – div.2/1; \\

DELIBERA : \\ di nominare come segue i sottoindicati nuovi tronchi di strade

aperti al pubblico nel territorio della Grande Genova: \\ (omissis)\\ SAN PIER

D’ARENA \\ Nuova piazza tra la via Cantore e via Vittorio Emanuele: \\

«Piazza TREPONTI» \\ (segue omissis)». (ricordando che via Cantore era l’attuale inizio di via

N.Daste, verso ponente a partire dall’attuale via Palazzo della Fortezza).

Note su questa delibera: A) per tutte le strade del centro o altre

delegazioni la titolazione è accompagnata da un aggettivo significativo (“letterato”, “giurista”, “diplomatico”, “patriota”, “navigatore”); solo a strade di località, non fa seguito

alcuna spiegazione (Genova-Centro: via Monte Nero; via

Digione; Pegli: via Velletri). B) quando SAN PIER D’ARENA è scritta

separata, il nome TREPONTI è scritto tutto unito. Ambedue le osservazioni

portano ad indicare che fu dedicata ad una località: quindi come verrà spiegato

sotto, in ultima ipotesi della dedica. L’unica cosa che contrasta è che sulla

targa, le parole non è chiaro se siano staccate: TRE PONTI.

Sino alla dedica del piccolo tratto al partigiano R.Pensa effettuato nel

dopoguerra (delibera della Giunta del 29 settembre 1946), anche quello

era di competenza della piazza con i civv. 1 e 2.

Nel

1940 sul Pagano va “da via II Fascio d’Italia a v. Mercato”; ha civv.

neri di privati; senza civico Nuovo Mercato Pubblico;

e rossi: 1r macelleria;

2r commest.; 3r calzol.; 5r pesciv.; 7r commestib.; 8r tessuti; 13r polliv.,

14r sala di toeletta; 15r macelleria; 16r bottigli. 18 macell.; 19r bar; 20r

latteria; 23r macelleria; 41r off.mecc.; 46 legnami di Forni Figli di Enrico

Nel 1961 compare nella guida con il nome tutto unito di Treponti; vi è

già segnalato il “nuovo mercato pubblico” senza precisarne il civico, facente

parte dei mercati rionali coperti di vendita al minuto.

Non ho schemi spiegativi: deduco che fosse composto di

due padiglioni separati affiancati.

Nel 1971 si denominò nuovo il tratto dedicato a D. Pirlone e sottratto

alla piazza, compreso il suo nuovo civ. 1. Nello stesso anno si assegnò il

civ. 4 a nuova costruzione; ed uguale il civ. 2 nel 1982 .

La

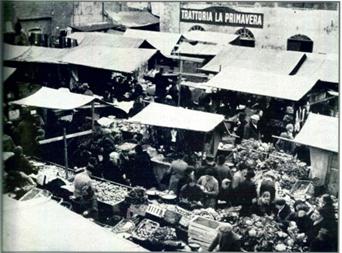

piazza è interamente occupata dal mercato

Una prima struttura risale al 1938, con tetto tipico di altri mercati, aperta

ai lati e con banchi coperti e altri fuori, allo scoperto.

Nel

1970 la struttura fu rimaneggiata, coprendo

tutta l’area con tettoia unica in cemento, lasciandola sempre aperta ai lati.

__

__

foto 1981

foto 1981

Solo

nel dic.1980 fu inaugurato alla

presenza del Sindaco F.Cerofolini l’attuale complesso (la ristrutturazione previde la

chiusura perimetrale totale in cemento armato; aggiunta di lucernai sopra il tetto (ma essendo essi

in plastica, in realtà crearono un indesiderato effetto serra, bollente

d’estate); tettoia di

unione tra i due padiglioni, riordino del posto dei banchi, rifacimento della

linea fognaria bianca e nera ed impianto elettrico), occupante mille mq nel centro della piazza, aperto

tutti i giorni feriali con spesa congiunta del Comune e degli esercenti (gli abitanti attorno alla piazza

temevano problemi di viabilità); qui

ogni giorno al coperto si vendono nei 49 posti assegnati prodotti

ortofrutticoli freschi (27

banchi), e vi hanno sede altre attività

commerciali fisse (macellai,

polli, pesci, commestibili-salumeria, trippe, surgelati). Possiede solo civv. rossi.

Nel

febbraio/2005 si scrive che “la

struttura cade a pezzi e c’è il rischio amianto” Il CdC ha promesso una pulizia

ed il riordino dei servizi igienici e delle strisce pedonali.Il Comune invita

gli operatori a consorziarsi. Mancano gli accessi ai portatori di handicap e ci

piove dentro.

Nell’ottobre

2011 esistono 50 posti, dei quali 17

vuoti; i progetti, presentati dai vari assessori, non sono ancora realizzati.

Nella snervante, esasperante ed insicura attesa non solo delle ristrutturazioni

(che vanno dal completo

rifacimento con inserimento del mercato nei locali sotto (o sopra) il giardino

della villa a fianco, a rifacimento dei soli marciapiedi) ma anche di un miglioramento ambientale (lamentando il degrado conseguente

l’eccessiva frequenza di malviventi, bande di latinos, ubriachi e drogati).

Due volte la settimana la piazza tutta si riempie di bancarelle per la vendita

dei più svariati articoli di merce varia .

===civ.

2 è nel retro del palazzo Grimaldi, poi Rebora, corrispondente al 4-6 di

via Daste; è stato adottato come entrata usuale nel palazzo, la targa dice da

impiegati del ‘ESSETI Group’, lasciando chiusa ed inagibile l’entrata

principale anteriore.

===27-29r Ancora nel 1950

Traverso B. noleggiava carrette a mano.

DEDICA. Il Pagano,

la chiama sempre Treponti tutto attaccato; ed anche nella antica targa apposta

sul palazzo della Fortezza, appare tutto unito.

Quindi:

---Se,

(e scrivere se è pleonastico avendo accertato chiaramente che il nome è unito, come

appare anche dalla targa stradale) il nome è tutto

unito, si riferisce ad una delle numerose località, specie del trentino,

che sono omonime. Tra esse, una acquista importanza perché vicino ad essa si

distinsero in battaglia i Garibaldini durante la seconda guerra d’Indipendenza.

Tremila

Cacciatori delle Alpi, guidati da Garibaldi (col grado di Maggiore Generale dell’Armata Sarda), da Arona attraversarono il Ticino entrando in terra

nemica per primi, ed arrivarono a Varese dove avvenne una prima battaglia (ove morì Enrico Cairoli, il primo

dei 4 fratelli) contro le truppe

austriache comandate da Urban, venute loro incontro da Como e dove ritornarono

sconfitte.

Fu

allora che l’esercito Piemontese (coadiuvato dai francesi arrivati il 10

maggio) varcò il Ticino e sconfisse il resto degli Austriaci a Magenta. Ma

Garibaldi, da solo alla sinistra dello schieramento e sbilanciato in avanti,

non contento, inseguì il nemico a Como e il 14 a Brescia, sconfiggendolo, lo

costrinse a ritirarsi verso la Valtellina. Nell’inseguimento, il 15 giugno 1859

a Treponti (già sede di

altri scontri nel 1848) avvenne un

sanguinosissimo aggancio con la retroguardia in fuga. La battaglia ebbe a lungo

esito incerto: gli austriaci erano in numero enorme rispetto gli inseguitori, e

dovevano proteggere la ritirata del grosso, seppur aggrediti dai Cacciatori;

l’esito vittorioso fu duplice, aggiungendosi che gli Austriaci dovettero

ritirare più truppe del previsto oltre la Valtellina dove i Cacciatori fecero

da ‘tappo’ sotto lo Stelvio.

Quasi

alla fine, un largo fossato sormontato da un ponte divenne l’ostacolo insuperabile

per i Cacciatori per conquistare la piazza; essi però ingegnosamente armarono

dei barconi e discesero silenziosamente il fossato fino al ponte, dove

sbarcarono e sbaragliarono le postazioni nemiche. Si distinsero i soldati dei

cap. Cosenz e Turr; morirono con onore il cap. Bronzetti Narcisio (che alcuni giorni prima aveva

attaccato mille nemici con cento uomini, vincendo e ricevendo elogi enfatici

dallo stesso Garibaldi) ed il cap.

Gradenigo.

---da staccato, come adottato

da una azienda dimostrante con conoscere la storia del Risorgimento italiano (o

quantomeno di fregarsene).

Però così appare invece chiaramente nella scheda della

Toponomastica, a significato che anche in Comune...: non è sicuro ma molto

probabilmente l’impiegato ha fatto riferimento ad avvenimenti della prima

guerra mondiale. Per esempio allora, la dedica potrebbe riferirsi ai famosi tre

ponti, relativi ai tre fiumi sui quali si svolsero fatti determinanti della

guerra, e divenuti simboli del passaggio glorioso dei fanti nel ripiegamento

verso il Piave: il ponte di Bassano (caratteristicamente ligneo e coperto, detto ‘degli Alpini’,

sul fiume Brenta; ricostruito varie volte su disegno originale del Palladio;

passaggio verso le innumerevoli e travagliate battaglie, essendo posto nelle

immediate retrovie del fronte); quello sull’Isonzo (dall’inizio guerra, lungo il fiume

furono combattute ben 12 grandi e sanguinose battaglie, dette appunto

“dell’Isonzo”; l’ultima, più conosciuta come ‘Caporetto’ tra il 24 ottobre ed

il 9 novembre del 1917, vide gli austro-tedeschi arrivare sino a Cividale,

costringendo i nostri alla ritirata dapprima sul Tagliamento e poi sul Piave), e di Vidor sul Piave (fu teatro nel nov. 1917 di strenua

difesa col fine di far passare le nostre truppe in ritirata: distrutto il

vicino ponte di Fener, rimaneva l’unico aperto; gli alpini comandati a

difenderlo, guidati dal 22enne cap. Nino Curti (per molti anni visse a Genova

essendo il padre professore del liceo Doria; il suo nome è scolpito sulla

cripta dell’Arco in piazza della Vittoria), furono ostinatamente vessati dalle

sovrastanti artiglierie nemiche e pressati dall’armata tedesca spinta

all’attacco; in disperati assalti all’arma bianca la postazione fu difesa fino

allo stremo (la salma del capitano caduto nella battaglia, fu composta dai

tedeschi in una tomba provvisoria su cui piantarono una croce di legno con la

scritta “hier ruth ein tapferer italiener” (qui giace un valoroso italiano).

Alla fine di ottobre 1918, fu il punto iniziale della contro offensiva italiana

dell’8a armata , che condusse alla conquista di Vittorio Veneto).

---Altra ipotesi suggerita sull’origine del nome:

==la presenza di tre arcate ferroviarie quali accesso alla

zona, da via G.Buranello (da via Palazzo della Fortezza, da via R.Pensa e da

via Albini: quest’ultima da prima della costruzione del palazzo che la separa

dalla piazza).

BIBLIOGRAFIA

-Archivio

Storico Comunale Toponomastica - scheda n. 4480

-AAVV.-Annuario.guida

archidiocesi—ed./94-pag.450—ed./02-pag.486

-AA.VV.

SanPierd’Arena nella sua ammin.fasc.-Reale.1926-p.43.54cart+prog

-D’Oria

S. - Sampierdarena San Teodoro-DeFerrari.2001-pag.47

-Gazzettino

Sampierdarenese, 2/80.9 + 10/80.16 + 1/81.9 + 5/86.5

-Genova,

rivista municipale, n. 11/33 (XII) pag.946

-Pagano ed/1950–pag.509;

ed/61-pag.415.446.929

-Pastorino.Vigliero-Dizionario

delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-pag.1786

-Poleggi E. &C-Atlante

di Genova-Marsilio 1995-tav.51

-Stradario

del Comune di genova edizione 1953 –pag.177

non

citato ES + EM + EZanichelli+ Pagano/33 +

TRIARI via dei

Triari

Corrisponde all’attuale via Bruno Ghiglione.

Fu così denominata, con delibera del podestà di Genova

del 19 agosto1935, nella revisione generale dei nomi delle strade delle

delegazioni, onde evitare doppi nomi con le omologhe del centro, dopo

l’annessione a Genova (decreto del 14 gennaio 1926).Nel Pagano/40 la strada è

citata: da p.za Modena a via della Cella. Numeri neri 1-2 ed al 2 Raffetto A. farmac; e privati professionisti. Rossi:

1r parrucch.;

2r farmacia Bisio già Raffetto; 8r copmmestib.; 9r salum.; 10r mercer.; 12r pesciv

Argeri arlo; 14r divise fasciste di Ogliari Ubaldo; 13r cereali olii oliva; 17r

macelleria; 19r sartoria f.lli Conte; 20r latteria; 22r bar; 23r salumeria;

27r drogheria; 29r mercerie; 31r pollivend.; 33r pesciv.

Fu reintitolata a vantaggio del partigiano Ghiglione, dopo la guerra

del 1940-45, con delibera della Giunta comunale, il 26 aprile 1946 .

Ma il Pagano 1950

ancora la cita, quale sede del mercato di

vendita all’ingrosso locale (assieme a quello

chiamato ‘Fortezza’ in piazza Treponti)-.

DEDICATA Anticamente erano soldati legionari romani,

scelti tra i più anziani perché costituivano l’estrema risorsa sia d’attacco

che di difesa: la roccia su cui la legione intera basava la propria stabilità.

Posti in terza schiera e muniti di grande armatura (scudo, corazza, elmo;

armati di due lance, una da urto ed una da lancio), erano usati a colonne

serrate per la carica, o per la resistenza.

Nel ventennio fascista,

costituiti i Fasci di Combattimento, nacquero le Squadre d’azione (da cui

‘squadristi’). Furono dapprima inquadrate militarmente con divisione –- tra

‘principi’ (ovvero come nelle legioni quelli di

prima linea, gli squadristi per eccellenza) ed i ‘triari’ (ovvero quelli di terza linea). Quando

l’organizzazione separò la componente militare da quella civile, tutti

passarono ad essere o balilla (fino a 12 anni),

avanguardista (fino a 18), fascista (oltre i 19); la MVSC (MiliziaVolontaria per la SicurezzaNazionale) fu divisa -in

forma ternaria- in legioni(=3coorti);

coorti(=3centurie); centurie(=3 manipoli); manipoli(=3squadre); squadre(=15

fascisti).

BIBLIOGRAFIA

-Archivio Storico Comunale -

Toponomastica, scheda 4483

-Enciclopedia Motta

-Encilopedia Sonzogno

-Pagano ed/40-pag.425; /1950: pag.382

; ed/1961-pag.446

-Stradario del Comune di Genova

ed.1953-pag.177

TUBINO piazza

Tubino

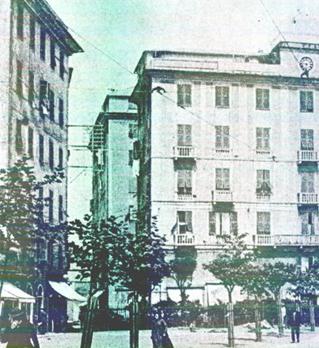

Oggi la piazza, completamente

rimaneggiata, ha perso nome e dimensioni, ed è stata inglobata in piazza Vittorio Veneto.

Dei quattro lati che la

delimitavano, rimangono solo quello a sud, dietro agli alberi ancor oggi

esistenti (con il palazzo che ospita l’albergo ‘Primavera’) e la breve parte

della facciata a ponente del palazzo che ospita il negozio ‘l’ombrello per

tutti’ .

Era posta nell’immediato ponente di piazza Vittorio

Veneto, e da essa separata solo dal ‘mastodontico’ palazzo

detto “dell’orologio” (così chiamato perché in alto -sulla facciata

rivolta a levante- aveva un orologio ad uso arrivi e partenze del treno, degli

Omnibus che facevano transito e capolinea nella piazza sottostante, di tutti i

cittadini in epoca in cui pochi potevano concedersi una ‘cipolla’ da portare al

panciotto, legata con la catenella; a sua volta posto allineato a nord, con il

palazzo tutt’ora esistente popolarmente conosciuto col nome del negozio

suddetto dell’ “ombrello per tutti”); dove ora sono i giardinetti.

da piazza V.Veneto, dietro

il palazzo dell’orologio

Di interesse storico la presenza

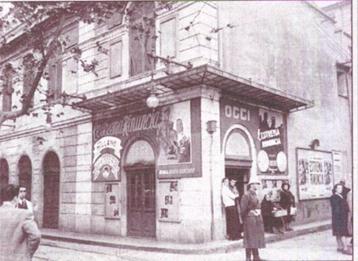

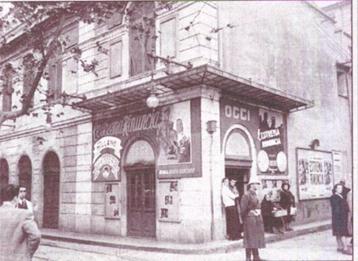

del Politeama Sampierdarenese, che era posto nell’angolo e nella stessa posizione ove

ora sono gli uffici della Carige: in una palazzina ora abbattuta, e sostituita

dal palazzo attuale con portici, primo a mare di via Avio.

Terzo

importante teatro cittadino, inaugurato il 18 giu.1887 su disegni dell’arch.Ratto

e con la rappresentazione della “Lucia di Lamermoor” di Donizetti.

Con

750 posti per spettatori e con una attività predisposta alla lirica, settore in

cui superò in rappresentazioni lo stesso teatro Modena, esteticamente non era

bello come quello per cui fu anche definito in tono spregiativo -ed ovviamente

contestato- “una squallida baracca”. Il pubblico che frequentava i due teatri,

era espressione dei due strati sociali di allora: il popolino appoggiato alla

forza politica di sinistra, era principale frequentatore del Politeama (e per

loro fu organizzata una rappresentazione dell’opera in prosa di Pietro Chiesa,

intitolata “la vispa Teresa“ nell’ ago.1902); ed i neo ricchi ed alta borghesia, del Modena; anche se ambedue i

teatri, per sopravvivere dovevano far ricorso a sovvenzioni da parte del Comune

di San Pier d’Arena.

Il 1 maggio 1891, per la prima volta venne celebrata la festa dei lavoratori

(l’anno prima,Crispi l’aveva proibita emanando

un severo divieto): si riunirono nel

teatro gli operai e le operaie, dando vita ad un animato incontro e confronto

di idee, presente anche Chiesa; alla fine

prevalse l’invito dei più ‘ribelli’, di recarsi in corteo in via Mercato, a

liberare i compagni incarcerati nel palazzo Boccardo (oggi non più presente ma localizzabile quale ultimo

di via A.Cantore,angolo via GB Monti) per

fatti politici avvenuti a Teglia: in un attimo il teatro si vuotò. In realtà i prigionieri erano già stati trasferiti a

Genova: il corteo allora marciò verso Genova ma fu bloccato a san Benigno e

disperso da una compagnia di fanti, accorsi in largo Lanterna.

Agli inizi del 1900 le

opere più importanti ed applaudite si tenevano al ‘Sampierdarenese’ (il Modena

rimaneva privilegiato nella scelta, dai grandi nomi specie della prosa).

DeLandolina scrive che a

questo punto il teatro era però “una. squallida baracca che di teatro s’avea

solo il nome”

Fu

nel 1913, per iniziativa dei proprietari Riccardo Bo (parente del Bo del ‘cavagnino’di cui sopra?) ed i fratelli Aristide ed Alfredo Zucconi, che venne

completamente ristrutturato con più

attenzione al gusto estetico: tra tanti, vari medaglioni con raffigurati

artisti più noti, quattro palme dorate che tutt’intorno solcavano il soffitto,

ed allegorie, tutto dipinto dal pittore Nicola Mascialino (DeLandolina lo chiama Mosciallino e lo fa morire ‘poco

appresso’;il pittore, nato il 26 dic.1854 ad Alberobello, frequentò

l’Accademia di B.Arti napoletana ed approdò a Genova nel 1907 ove iniziò

decorando palazzi di via XX Settembre, palazzo della Borsa, Politeama Genovese

e collaborando con il Coppedé. Aprì uno studio in SPd’Arena dove decorò

dapprima il cinema Dante nel 1912, e l’anno dopo il rifatto nostro Politeama.

Morì in terra natale nel 1945); spiccava

scritto con caratteri d’oro in cartiglio posto sopra il palcoscenico il motto

“rinnovato per rinnovare”). La prima

opera rappresentata il 4 dic. (altri dice il 9) fu “il Conte di Lussemburgo”

dalla Compagnia di operette di Carmen Mariani, a cui seguirono con successo

strepitoso il cabarettista Romolo Bonino creatore di una brillante ”macchietta

genovese” ed il tenore Rubini, “iperbolicamente chiamato il Caruso della

varietà”.

Il Gazzettino scrive che

nel periodo bellico (più probabile

pre-bellico) ‘15-18, fu usato come

magazzino.

Nel dopoguerra ‘40-45

quando i grandi teatri genovesi risultarono pressoché tutti ridotti in macerie,

gli spettacoli si mantennero nei pochi rimasti nelle delegazioni; rinnovato

dall’imprenditore Renato Velati - personaggio

ricordato nell’ambiente perché oltre che datore di lavoro, era un amico per

queste compagnie che non brillavano certamente di opulenza e viaggiavano molto

spesso al limite economico della sopravvivenza quotidiana; vi ospitò le rappresentazioni dei grandi comici come

Macario, Dapporto(quest’ultimo visse i suoi esordi d’artista proprio in questo

teatro, ancora oscuro comico alla ricerca di una identità di barzellettiere che

ebbe solo dopo: viene ricordato una specie di addio dato al Velati di fronte al

pubblico, quando fu scritturato dalla Osiris,durante il quale rammentò i

cappuccini offertigli al bar Dogali e con i quali completava, piatto unico,

certe cene), A.Fabrizi, Tognazzi, Elena

Giusti ed Anna Fougez, e- per una indimenticabile serata nel 1948, anche il

tenore Tito Schipa che cantò gratis a vantaggio del 50° della Croce d’Oro.

Però ben presto fu

trasformato in cinematografo, abbandonando pressoché totalmente le attività

teatrali (per questo forse,lo stesso

rievocatore del Gazzettino riscrive ironicamente il motto: ‘rifatto per

rimanere chiuso’): praticamente perdette

il titolo di ‘politeama’ e rimase il ‘cinema Sampierdarenese’.

Nell’annuario Pagano del 1961, risulta ancora in attività come cinematografo,

sotto la gestione di Ida Giacobbe (uno

dei 7 allora esistenti in delegazione, assieme a: Astoria, Excelsior, Massimo,

Modena, Odeon, e Splendor; occorre comprendere i parrocchiali Cella e Don Bosco) .

In conclusione, nel 1960 il palazzotto del teatro fu demolito, e sostituito da

un moderno edificio per uffici ed abitazioni, costruito il vetro-cemento

dall’impresa Enzo Fossati.

Nel dic.1900, il

regio Commissario straordinario propose alla Giunta comunale il nome di

”piazza Tubino” alla “piazza e vicoli Tubino, posti a ponente della via

N.Barabino (via S.Canzio)“.

Nel genn.1901 un’impresa sampierdarenese (Calvi, Rebora, Barabino)

appose la targa in marmo ufficiale, e ad un censimento delle case esistenti al

fine di stabilire una numerazione, vi risultavano: al civ. 1 casa di Agostino

Bonnati e C; civ.4 casa Bò e Compagnia; civ.5 casa Castelli e Compagnia; civ. 6

casa Bianchi Stefano e C..

Il Pagano 1902

descrive: civ. 1 civ. 1 il negozio di frutta secca ed agrumi di Bruzzone

Davide (attivo dal1911 al 25);---al 6

identico di Pittaluga Luigi (vedi poi nel 1911);---e Pittaluga Andrea (1911-12) di Giacomo fa il mediatore in frutta

secca;--- cNP l’unica impresa Pompe funebri cittadina, di Rossi

Francesco (1911-12)(1919-25 passate a Rossi Bartolomeo), tel.

602---Lagorio Francesco ha una vaccheria

(genovese);---

Nel Pagano 1908

ha sede nella piazza la vaccheria di Lagorio Francesco (1911-12) (Genovese).

Compare inserita ufficialmente

nell’elenco delle strade comunali pubblicato nel 1910, “da via

Mamiani a via Cavour, con civv. fino al 3 e 4”.

Nel Pagano 1911-12 e 1919

1925 non ci sono variazioni ai precedenti

Nel 1926 alla

piazza fu cambiato nome, divenendo “piazza IV Novembre”.

Molto frequentati erano i

negozi alla base del palazzo dell’orologio e viciniori: vengono ricordati una

trattoria-osteria, non con i tavolini fuori ma gli sgabelli-, la drogheria

Pignattai con le sue vetrine, l’albergo Stella ed infine le stalle dei “Din”.

Dietro a mare, si aprivano i depositi di GB Carpaneto; ed a ponente, l’OEG

(Officine Elettriche Genovesi)

Contrastante con quello scritto

altrove, su documento ufficiale si legge che è da questa data che si previde

istituirvi il nuovo mercato con

bancarelle, spostato in quella sede da piazza XX Settembre (del Monastero) ove col frastuono dava fastidio

agli studenti ginnasiali; Fravega ricorda che la parte a nord vicino alla

ferrovia fu assegnata ai fruttivendoli ed ai loro banchi posti su cavalletti (tipici ortolani erano divenuti il Caroti, la ‘veggetta’,

il Beppe, il Pasquale; C.Banfo ricorda invece ‘a Grixia’ (sic) e

‘Rossiggiunn-e’e ‘Din’ il venditore di rane-oggi scomparse dalle campagne

vicine-, che da vive le decapitava all’ordinazione per rendere commestibili e

suscitando la morbosa attenzione vedendole muovere anche da morte ), e

quella a sud vicino all’albergo Primavera, per l’abbigliamento (primeggiavano mutandoni di lana, fazzoletti,

giarrettiere, camicie di flanella, canottiere con tre bottoni) e generi

casalinghi vari, in genere poggiati sui cassoni

con ruotine necessari per il trasporto e conservazione della merce che a fine

mercato veniva depositata in un capanno di piazza Galoppini (figure

caratteristiche erano ‘a Russa, a Benedetta, u Giuseppin ed u Munsu’); il tutto

coperto alle intemperie da tante tende a V, che dall’alto davano all’insieme un

aspetto caratteristico. Si trova

scritto sul Gazzettino (oltre che la

piazza vantava le origini del mercato all’ingrosso nel borgo: e questo non è

corretto) che qui giunti, i contadini

-affluiti con i carri a trazione animale e le merci alle ore antelucane e dalle

zone vicine quali Promontorio, Coronata, Voltri, finanche Arenzano e tutta la

valpolcevera; il mercato all’ingrosso apriva i cancelli alle cinque del

mattino- erano obbligati a pagare una tassa di occupazione suolo al

proprietario del terreno Giovanni Bo (detto ‘Giuanin d’a cavagninn-a’ perché

era uso passare dai singoli munito di una sporta appesa al braccio entro cui

riponeva la tassa riscossa) Alle nove, la piazza era tutta una animazione, sia

per i numerosi acquirenti, sia per le sovrastanti grida dei venditori che

richiamavano l’attenzione vantando la propria merce . Anche le strade vicino,

come via Imbriani, avevano banchetti (viene ricordato il solito banchetto di

giocattoli (allora ci si accontentava di poco: erano cavallini di legno,

tamburelli, automobiline a molla). Alle tredici, arrivavano i netturbini e

caricavano la spazzatura sui carretti a mano con due ante a basculla, lasciando

la piazza pulita, per i giochi dei ragazzi. (il pan-pan, il pallone, il giro

ciclistico con le agrette, la cavallina.

Nel Pagano 1908 si aprono nella piazza due negozi di frutta secca,

verdura ed agrumi, al civ.1 di Bruzzone Davide; ed al civ.6 di Pittaluga Luigi

(nel 1912 appare in via Vittorio Emanuele nel viadotto ferroviario), che appare

assieme a Pittaluga Andrea di Giacomo mediatore in frutta secca;

Alla sera, senza TV, la gente

trovava ristoro all’albergo Primavera,

al bar Italia (che alla distruzione della

piazza si ritroverà in piazza vittorio Veneto), al caffè Dogali (altro

punto di ritrovo nella piazza era questo bar; era costume uscire la sera

d’estate per andare nella piazza a prendere il gelato o ad ‘incontrarsi’

sedendosi all’aperto o –poiché esisteva la voglia di divertirsi- a preparare

burle a scapito di qualcuno. Nel 1950 lo ritroviamo in via del Mercato 73-75;

poi in via A.Cantore al civ.__dove fu continuato in gestione dalle figlie; e

dal 2001 in via N.Daste ) e sciamava

-specie d’estate- in cerca di aggregazione con la scusa del gelato, della

granita dello spettacolo al Politeama.

Per l’apertura negli anni ‘30

di via F.Avio e la sistemazione di via Cavour (viaS.Dondero), il Comune previde la ristrutturazione della

piazza presentando un progetto distruttivo, che verrà applicato nel 1934..

Nel Pagano 1933 permane

l’impresa pompe funebri di Rossi Bartolomeo (non

più unica ma in concorrenza con i Robba di via s.Antonio).

in

verde gli edifici abbattuti; a dx p.zza VVeneto ingresso del Politeama –

a destra l’attuale via Avio

Nell’anno 1934 in

pieno regime fascista, furono abbattuti ben quattro grossi caseggiati tra cui

il palazzo dell’orologio e gli altri due posti a ponente di esso ed uno

affiancato alla ferrovia (a via Cavour). Sono rimasti solo i palazzi che

delimitavano la parte a mare della piazza stessa, rappresentati dalla

costruzione ancor ora esistente, in cui aveva sede l’antica trattoria de “la

Primavera”, inizialmente anche albergo.

Un comitato presideuto dal cav.

Minelli tentò inutilmentente di opporsi; con rapidità il piano fu applicato

sfrattando i proprietari indennizzati con una somma di 6-7mila lire (che

riceveranno solo ben nove anni dopo, ovvero nel 1943, ovviamente senza

interessi).

In

una carta col progetto di una metropolitana da costruire, redatto nel 1934,

è ancora presente il nome di ‘piazza Tubino’.

DEDICATA alla famiglia Tubino; un

cognome molto vago e con una poliedrica possibilità di personaggi, nessuno ben

definito nella nomina alla piazza.

Tra tutti, il più qualificato

tra la borghesia industriale e mercantile cittadina (strato sociale che aveva sostituito al potere economico

l’aristocrazia), figurerebbe l’avvocato Tubino

GB fu Salvatore, divenuto anche consigliere comunale di San Pier

d’Arena, e poi due volte sindaco del nostro borgo (sicuramente nei bienni

1850-52 e 1852-54; (-ai quali successe un

intervallo di reggenza dell’avv.Bonanni - nel periodo 1854-56) e dal

febbraio 1857 non si sa per quanti anni a seguire.

Durante

la sua prima amministrazione fu approvato il “Regolamento piano d’ornato e di

abbellimento” uno dei primi Piano regolatore mirati a “far sorgere un nuovo

centro urbano più moderno e funzionale anche nell’aspetto igienico e

sanitario”. Le norme prevedevano strade più larghe; migliore aerazione; servizi

igienici adeguati (lavatoi ed urinatoi); eliminazione di casotti in legno sul

suolo pubblico (evidente sintomo del ‘fai

da te’, libero di sfruttare spazi necessari per la crescita della popolazione

ma poco rispettosi dell’ordine. A tal proposito, l’avv.Giovanni Gallarini nel 1850

(della Divisione amministrativa di Genova-Consiglio d’Intendenza), aveva

scritto: «il comune di Sampierdarena conta meglio di Novemila abitanti

agglomerati su una superficie territoriale di soli chilometri quadri DuemilaSettecento

novantotto, su cui la spiaggia, una strada ferrata coll’appendice della

stazione ed una strada reale si arrogano non ispregevole porzione; sicché la

densità di quella popolazione è veramente eccezionale e più di città che

altro;...il difetto di spazio nel concentrico vi si appalesa ad evidenza,

angustissime scorrendo le sue vie interne, sulle quali le case si addossano

appena intersecate a lunghi intervalli da qualche viottolo, che simula

piuttosto le dimensioni di una intercapedine». Fu aperta una galleria sotto san Benigno; dalle parole scritte :”…più

che strada galleria sotterranea, ferrata anch’essa a mestier di cavalli,

proposta nel 1851…”, si desume trattarsi di quella aperta per gli Omnibus.

A fine mandato (fu sostituito dal marzo 1854 dall’avv.cav.Bonanni Gerolamo) fu

approntato dall’arch.ing. Angelo Scaniglia un più pratico progetto urbanistico

“Piano di ornato e di abbellimento del paese” mirato al riassetto stradale e

che sarà attuato trent’anni dopo con l’ampliamento della Crosa dei Buoi e della

strada NS della Vista (via

G.Cassini), nonché dell’apertura della

strada poi dedicata ad A.Doria (via G.Giovanetti)

Fu quindi lui, quello che nel

1859 comperò la villa in piazza Montano dai Centurione (ma forse un altro quello che fu costretto a rivenderla ai Carpaneto nel

1875); che fu sottoscrittore per la realizzazione del teatro Modena nel

1857; che venne nominato cavaliere di s.Gregorio Magno; che oltre a solerte

amministratore fu anche ‘gentile poeta della Valbrevenna’ ove villeggiava; e

che infine fu munifico benefattore (per secondo,

donò un centinaio di libri alla biblioteca cittadina affinché nascesse –quando

la popolazione da 9mila anime del 1847 era passata a 14.008 nel 1861-; formulò

un voto religioso di aprire un ospizio per vecchi inabili al lavoro (per sciogliere il voto l’ospizio fu poi aperto dalla

sua vedova Caterina Scaniglia-Tubino nel 1900. Nel 1924 esso fu trasferito

nella attuale villa di Promontorio)).

Forse

–ascendente o semplicemente omonimo della prima decade del 1800- un Tubino fece

parte del consiglio comunale del borgo, e fu tra gli incaricati di studiare i

festeggiamenti per il prossimo arrivo a Genova -passando per San Pier

d’Arena- di Napoleone;

Oppure Tubino Onorato, ricordato quale artista di teatro ed

organizzatore –a nome della ‘Società dei Dilettanti’- di rappresentazioni

teatrali nel periodo carnevalesco a favore dell’ospedale, in crosa Larga nel

1803 (da poco finito l’assedio , sempre

sotto occupazione francese, la vita era appiattita e squallida, economicamente

miserevole e non in ripresa: commercio stagnante, leggi vessatorie, chiese

chiuse, ed ancora tanta fame):

Oppure scrive DeLandolina nel 1922 che nell’800 la famiglia ebbe un

poeta insigne

Non so se discendenti,

comunque omonimi meritevoli di ricordo furono Tubino GB grande ginnasta

sampierdarenese, oro olimpico ad Anversa nel 1920 , vincitore di innumerevoli

gare come atleta e come istruttore; e Tubino Stefano, partigiano,

onorato a Pegli con una strada.

BIBLIOGRAFIA

-Alizeri

F.-Guida illustrativa per la città di Ge.-Sambolino.1875-pag.667

-AA.VV.-1886.1996

oltre un secolo di Lig.-SecoloXIX-pag.33

-AA.VV.-SPd’A.nella

sua amministrazione fascista-Reale.1926-pag.71

-BottaroPaternostro-st.del

teatro a Ge.-Esagraph.82-I-160fot.164n3,11,13,22.303n10

-DeLandolina

CG.-Sampierdarena-Rinascenza.1922- pag. 21.56

-Favretto

G.-Sampierdarena 1864-1914 mutualismo e...-Ames.2005-p.165

-Gazzettino

S. : 7/80.7 + 4/84.11 + 8/85.10 + 5/86.11 + 1/89.8 + 8/89.10 +

2/90.7 + 7/90.6 + 3/91.7 + 5/91.3 +

10/96.19

-Il

Secolo XIX (R.Fravega) del 22/11.00 + 30/01/01

-Metropolitanacarta +

-Piersantelli

G-Storia delle biblioteche civiche genov-Olschki.1964-pag42

-Pagano/1908–pag.878----/1961-pag.588

-Pastorino.Vigliero-Diz.

delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-pag.1188.1791

-Ragazzi

F.-Teatri storici in Lig.-Sagep.1991-23nota 11.80.92.97nota 41.209

-Schmuckher

A.-Teatro e spettacolo a Genova..-Mondani.1976-pag.64.114

-Tuvo

T-Samp. come eravamo-Mondani.1983-p.25.32.37.52.60.84.87.88

-non

c’è in 4 + 61a +

TUNNEL

largo del Tunnel

nome popolarmente usato negli

anni d’inizio 1900, per indicare quello che poi fu ufficialmente chiamato

“largo Lanterna” (-vedi- e che oggi non esiste più come slargo, essendo stato

ristretto a strada di passaggio, integrata nel nome totale di via De Marini).

Secondo l’uso popolare di

denominare una località in rapporto al fattore più conosciuto, il tunnel era la

galleria del tram che bucando la collina di san Benigno, metteva Genova in

diretto contatto con la nostra via Vittorio Emanuele II .

il

tram procedeva sulle eculissi di sinistra, come i treni. Il militare del dazio

si affretta al controllo

BIBLIOGRAFIA

-Archivio Storico Comunale

da M.Vinzoni, 1757. In verde, via G.Tavani. In giallo via

san Martino (C.Rolando); rosso l’Abbazia e fucsia canonica e Oratorio di san

Martino.

da M.Vinzoni, 1757. In verde, via G.Tavani. In giallo via

san Martino (C.Rolando); rosso l’Abbazia e fucsia canonica e Oratorio di san

Martino.  da Pagano/1961

da Pagano/1961 da Google earth, 2007

da Google earth, 2007

__

__