VARESE via

Varese

È l’antico nome di via Bezzecca.

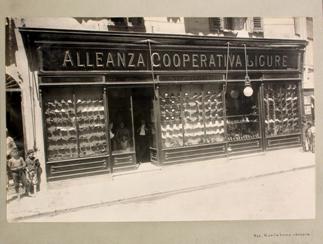

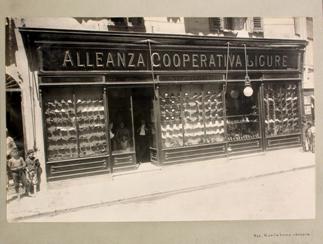

Nell’anno 1900 venne

proposto alla Giunta comunale questa titolazione, in cambio di “via detta

Copello” fino ad allora usata per la strada che “da via Vittorio Emanuele porta

verso il Polcevera, di fronte all’inizio di via Campasso”.

Anche il Novella (manoscritto

del 1900-1930) si limita a segnalarla come traversale di via Umberto I (via W.Fillak) .

Infatti nell’elenco pubblicato

dal Comune nel 1910, compare la ‘via Varese, da via Umberto I verso il

Polcevera’ con civici sino all’1 ed 8.

Il Pagano 1911, 12,

1920 vi segnalano il rappresentante al civ. 8-5 Clavenna Attilio attivo ancora nel 1920; al civ. 10 i marmai

(marmi artificiali) Peroni e Morelli (non più

nel 1919).

Dal 1919 vi si apriva una delle tre fabbriche di

carri e carrozze, di proprietà dapprima di Pereda e Ardini, dal 1925 solo di

Ardini Luigi e tale ancora nel 1933.

Il Costa1922 ed il Pagano/1925

pongono al civ. 8-2 la “IER” (Istituto Editoriale di Rinascenza) per lo sviluppo librario in Italia--- Direttore

generale DeLandolina GC.

Lo

stabilimento era multi produttivo: cromo-lyno-tipografia; legatoria; ufficio

d’Arte per schizzi e progetti di réclame; Periodici-opuscoli-libri (in particolare

la rivista mensile “Rinascenza” con interesse di arte sociale, con direttori il

DeLandolina e M.Mascardi. Questa società,

una delle dieci tipografie citate dal Costa, nel P/1919 non è citata; nel

P/1920-1 era in via Andrea Costa al 33r.

Ed altrettanto eguale il nome

stradale nel 1926 nell’elenco consegnato al Comune all’atto

dell’unificazione nella Grande Genova; ma anche il Centro possedeva una

titolazione eguale e fu giocoforza prepararci alla sostituzione.

L’applicazione tardò ad essere

adottata, tant’è vero che esisteva ancora eguale nel 1933, di 5.a

categoria con civv. sino all’8; laddove la precisazione che da via Umberto I si

collegava con via Calatafimi (via C.Orgiero),

permette allora farla corrispondere all’attuale via

Bezzecca.

Il nome attuale fu definitivamente ingiunto dal podestà di Genova, con

delibera del 19 agosto 1935.

DEDICA ovvio pensare sia

stata dedicata alla città lombarda, anche se non si conosce bene il motivo.

Ma, se dopo la data del 1935

la scelta dei nomi stradali mirava a ricordare eventi risorgimentali e della

prima guerra mondiale, prima di quella data erano prevalenti quelli in memoria

dell’epopea garibaldina: allora Varese ricorda una battaglia combattuta il 26

maggio 1859 tra i Volontari delle Alpi comandati personalmente da Garibaldi

contro gli austriaci comandati dal gen. Urban; con la vittoria dei primi, tutto

il varesotto fu unito indissolubilmente all’Italia. La vittoria però costò la

vita a Enrico Cairoli, il primo dei quattro fratelli. Nell’inseguimento delle

truppe austriache in ritirata, avvenne la battaglia di Treponti (vedi).

Alternativa è -come a Genova san Fruttuoso- la dedica a

Carlo Varese, ma avrebbero riportato il cognome completo del nome.

BIBLIOGRAFIA

-Archivio Storico Comunale

Toponomastica - scheda n. 4558

-DeLandolina

GC.-Sampierdarena-Rinascenza .1922 – pag. 57

-Enciclopedia Sonzogno

-Novella P.-Strade di Genova-nanoscritto b.Berio.1900-pag.19

-Pagano/1933-pag.249

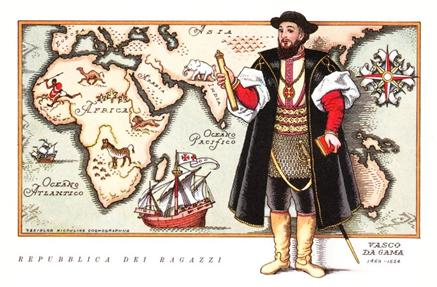

VASCO via Vasco da Gama

TARGHE:

s. Pier d’Arena – 2865 - via

- Vasco da Gama – navigatore – 1469-1524

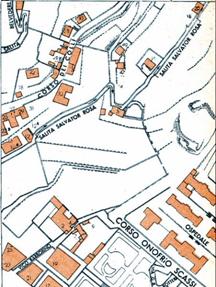

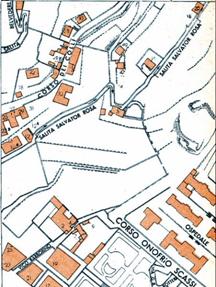

QUARTIERE MEDIEVALE:

Castello – Mercato

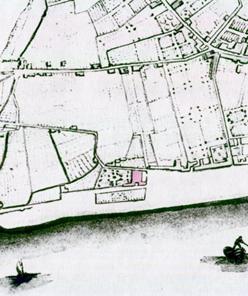

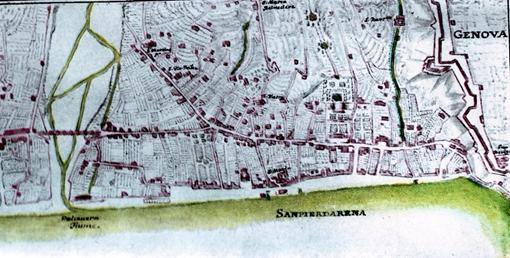

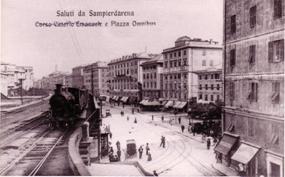

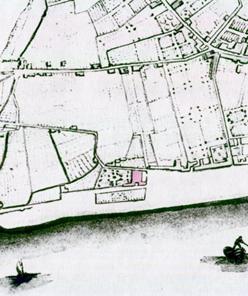

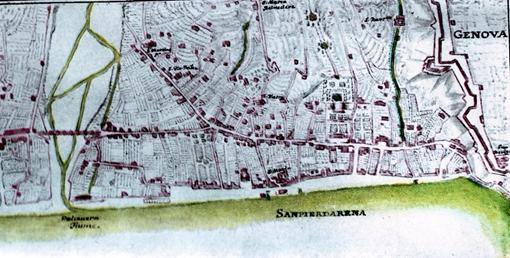

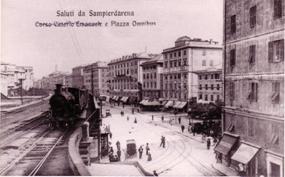

da MVinzoni, 1757. da

Google Earth, 2007. In fucsia c.so

Martinetti

Area nella quale si formerà la strada.

In verde sal. S.Rosa con il sifone del tratto sup.

N°

IMMATRICOLAZIONE: 2865

da

Pagano/1940- salita S.Rosa da Pagano/1961

ancora

tutta intera

CODICE INFORMATICO

DELLA STRADA - n°: 63360

UNITÀ

URBANISTICA: 27 - BELVEDERE

CAP: 16149

PARROCCHIA: s.Giovanni Bosco

STRUTTURA: Breve

tracciato di cento metri, iniziando in basso dalla separazione da corso

L.Martinetti, per arrivare alla continuazione con corso Magellano quando,

andando verso il nosocomio, alla sommità si innesta la strada proveniente dal

ponte che passa sopra corso L.Martinetti .

Doppio senso viario e

pedonale

Ha posteggio per le auto solo dal lato dei negozi e davanti al civ.2

Un distributore di benzina, unico in zona, diversifica la strada; fu aperto

nel 1991.

CIVICI:

2007=

NERI = da 1 a 3 e 2

ROSSI = da 1r a 33r

e 2r

I

palazzi affiancati furono eretti un più tardi, risalendo i primi di essi al

1957 per i civv. 1 e 3; fino al 1970 per il civ.2.

STORIA:

Nella

carta Vinzoniana il territorio ove nacque la strada apparteneva -nel tratto a

nord, sino a Promontorio - al rev.do padre Augusto Negrone ed - a sud -

all’emin.mo cardinale Doria; le cui proprietà erano a ponente della stradina

che poi si chiamerà sal Inf-Sup SRosa.

La

strada nacque con la necessità di arrivare all’ospedale in modo alternativo,

visto che, per arrivarvi, fin dall’inizio (1915) era stata utilizzata solo le

strade a levante (Balbi Piovera e GB Botteri).

Però

per difficoltà varie e lungaggini soprattutto burocratiche-economiche, fu

aperta al traffico solo nel 1955.

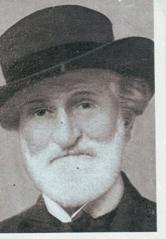

DEDICATA

al

navigatore portoghese, nato a Sines vicino a Lisbona, nell’Estremadura, nel

1469.

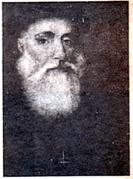

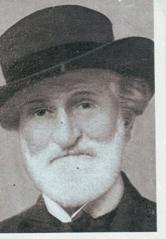

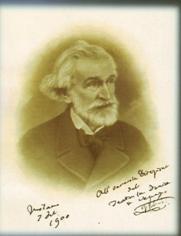

Ritratto attribuito a G. Lopes - sec.XVI – Mus. Regional -

Lisbona

PORTOGALLO Dall’impero

romano –dopo un breve dei visigoti-, agli anni 1095 (la reconquista), le terre

portoghesi erano state occupate dagli arabi che insegnarono ad allargare gli

orizzonti; alla fine del 1300 iniziò la cura della flotta mercantile e –con

essa- l’espansione coloniale nelle quali si distinse il principe Enrico il

Navigatore: dalle Canarie, Azzorre, Capo Verde, Guinea ecc. egemonizzando i

traffici verso l’oriente; nel 1500 attraversarono l’Atlantico e si

interessarono del Brasile L’apice dell’espansionismo arrivò al 1600; dopo il

quale iniziò il declino; complicato l’impero portoghese (Compagnia delle Indie

portoghesi) dalle missioni dei gesuiti i cui metodi di colonizzazione crearono

gravi disaccordi interni ).

La storia della sua vita inizia con lui già esperto

navigatore: quindi presumibile – non essendo di nobile ascemdenza - scelta di

vita sul mare da ragazzo, e seguente carriera per vivace capacità

Secondo la versione più accreditata – appena

ipotizzata la possibilità di raggirare la punta meridionale dell’Africa (detta allora ‘ capo delle Tempeste’ e già raggiunta

da B.Diaz nel 1487 ma non doppiata)– ricevette incarico dal re Manoel I (Emanuele) del Portogallo di ritentare il

periplo e raggiungere le Indie

Salpò da Lisbona (8 lug.1497 –la Utet scrive il 25 marzo) con 4 caravelle – delle quali, la

ammiraglia san Gabriel stazzava appeva 120t ma, seppur piccola era stata

allestita con molta attenzione ai particolari, da armatori fiorentini (i

Sernigi) stabiliti a Lisbona.

Percorrendo l’oceano Atlantico, per primo, doppiò il

capo di Buona Speranza il 18-22 nov.1497. Il giorno di Natale, pose l’ancora

in una baia, alla quale diede il nome di Natal (rimase

regione storica della reg. SudAfricana, cambiando nome nel 1994 con Kwa Zulu.

Altra Natal è in Brasile ma fondata molto dopo, nel 1599). Aprì così la

via all’oceano Indiano che da molto tempo era ipotizzata come più veloce della

via terrestre per arrivare alle Indie ed all’oriente in genere.

Proseguendo nell’oceano Indiano, seguì l’itinerario concepito dal principe

Enrico il Navigatore, arrivò – passando per Mozambico, Mombasa e Melinde (dove

imbarcò un pilota arabo) – col favore del monsone - sino a Calicut nell’India

meridionale, ove gettò l’ancora il 20 mag.1498 (Utet scrive 18 maggio).

Localmente, trovò possibiltà commerciali assai ampie ma larga e manifesta

ostilità dei mercanti arabi e dal ragjà Samurin (probabilmente l’equipaggio

aveva combinato qualche incidente). Ripartito col nuovo monsone l’8 ottobre, il

viaggio fu funestato da incidenti, malattie e disagi vari che decimarono

l’equipaggio; ciononostante riuscì a rientrare a Lisbona col prezioso carico

alla fine nell’ago dell’anno successivo (altri scrivono settembre 1499), accolto trionfalmente (fu innalzato un tempio votivo a

Belem, per commemorare l’evento) ed ottenendo

personalmente larghi onori (il titolo di Ammiraglio delle Indie). L’impresa segnava l’inizio di successive fortunate spedizioni

commerciali portoghesi che ebbero l’acme quando la nazione formò l’Impero

coloniale. In questo primo viaggio era stato accompagnato dal fratello,

Cristoforo di Gama, che poi divenne valente capitano di mare (morì nel 1542).

In un secondo viaggio, iniziato nel 1502 ricircumnavigò l’Africa e, sulle sue

coste orientali fondò colonie a Mozambico ed a Sofale (la prima fattoria

fortificata portoghese fu insediata in India, a Malabar); al ritorno fu

nominato “ammiraglio delle Indie, Persia ed Arabia”.

Allora preferì ritirarsi a vita privata – anche perché, navigatori più giovani

venivano preferiti (come Alfonso de Albunquerque).

Ma, peggiorati i rapporti coloniali portoghesi, nel 1524 il re Giovanni III,

lo richiamò in sevizio nominandolo ‘viceré’: gli fornì una forte squadra navale

facendolo accompagnare da due figli (Estevao (Stefano) e

Paulo) e lo fece partire per il terzo viaggio. Arrivò sino a Cocin (oggi

Cochin, in India, poco più a sud di Calicut) ove però – pochi mesi dopo

l’arrivo - il 24 dic.1524 morì, senza aver potuto iniziare la progettata opera

di ricupero del potere portoghese.

L’impresa del navigatore, formò il soggetto di un poema di Camoens, intitolato

“le Lusiadi”.

Anche il figlio secondogenito Stefano (o Estevam

divenne grande esploratore; compì altro viaggio nel 1532 in una squadra

comandata da Per Vaz do Amaral; per un incidente rimase sbarcato a terra sulla

costa araba, ma riuscì a ricongiungersi poi agli altri; pochi anni dopo fu

nominato governatore della Malacca nel 1536 e poi di Goa (capitale dell’India portoghese) nel 1540, dieci anni prima della sua

morte).

Ed

altrettanto il figlio quartogenito Christovam nato a Evora nel 1516; era partito

nel 1532 col fratello e compì poi da solo numerosi altri viaggi: finché fu

posto a capo di una spedizione militare in soccorso di Claudio, negus

d’Etiopia: mentre avanzava all’attacco dei musulmani di Ahmad ibn Ibrahim, fu

da loro circondato, catturato ed ucciso nell’agosto 1542.

BIBLIOGRAFIA

-Archivio Storico Comunale Toponomastica - scheda 4561

(Vasco da-)

-AA.VV.-Annuario-guida

archidiocesi—ed./94-pag.451—ed./02-pag.488

-Enciclopedia

Motta ( Vasco da- e ritratto )

-Enciclopedia

Sonzogno(Vasco di-)

-Enciclopedia

Zanichelli (Vasco da-)

-Grande

dizionario enciclopedico Utet-vol. VI (Gama-)

-Lamponi

M.- Sampierdarena – LibroPiù.2002- pag. 208

-Pastorino.Vigliero-Dizion.

delle strade di Ge.-Tolozzi.85-p. 1805Vasco de-

-Roscelli

D.-Cristoforo Colombo-Bastogi.2006-pag.87

VECCHIA strada

Vecchia

In una circolare pubblicitaria

dello stabilimento metallurgico meccanico Balleydier

Fratelli, viene posto questo nome nell’indirizzo: la carta intestata

riporta che la sede è “in San Pier d’Arena, sul principio della St.da Vecchia vicino alla Lanterna“. Si inteneva,

probabilmente, la via poi De Marini.

Lo stabilimento divenne attivo

dal 1832, quando le strade non avevano alcun nome, e quindi si procedeva per

“riferimento” a quello che più conosciuto potesse esserci nella zona. La

lettera non è datata ma necessariamente è antecedente al 1857 quando invece

iniziarono ad essere definite con nomi più diversificati le principali strade

della città (delle quali in zona vengono riconosciute solo lo “stradone piano

della Coscia, che poi divenne via del Ferro”; la “strada Superiore”, che

divenne via De Marini; e la “strada. della Marina” che divenne via Galata).

Quindi la “strada Vecchia”

corrisponde molto presumibilmente a via De Marini; dalla quale allo

stabilimento, intercorrevano massimo un centinaio di metri.

Questo nome è tuttora in atto

in altre delegazioni, come a Staglieno ed a Voltri; in ambedue usato per

indicare il diritto di antichità di origine.

BIBLIOGRAFIA

-Pastorino.Vigliero-Dizionario

delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-pag.1812

-Tuvo T.-Sampierdarena come

eravamo-Mondani 1983-pag. 251

-Tuvo.Campagnol-Storia di

Sampierdarena-D’Amore 1975-pag. 197

VENTI piazza

Venti Settembre

Corrisponde all’attuale

“piazza del Monastero” .

Come ricorda il Novella,

questa titolazione le fu imposta nel 1890, a sostituzione del primitivo

nome di ‘piazza del Monastero’ uguale a quello attuale; e, ad ufficializzare

quella scelta, nel 1901 le fu murata la targa in marmo dall’impresa

Rebora, Calvi, Barabino per ordine del Comune.

senza

monumento e diversa facciata/scalinata con monumento dopo 1905

Nel Pagano 1902 sono

segnalati: gli orefici orologiai Costa e

Pesso’; al civ. 1 il negozio calzature di

Michelini Luigi*°¨ (anche in via Mazzini).

Nel 1905 vi fu eretto

il monumento a Garibaldi (vedi a Monastero).

Nel Pagano 1908 (1911 e

1912) segnalano la presenza al civ. 1 del

negozio di merceria-tessuti della ditta Dasso Santo →1925; del libraio

Dellepiane Luigi →1925, e della trattoria di Domenico

Lombardo→1912.

Nel 1910 compare

nell’elenco delle strade e piazze cittadine, pubblicato dal Comune: localizzata

‘da via C.Colombo verso Nord’, con civici sino al 6.

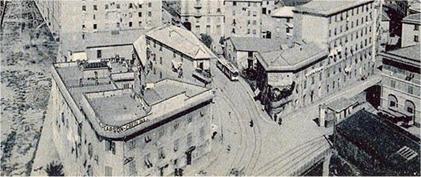

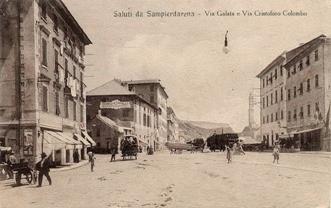

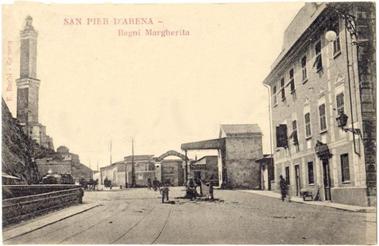

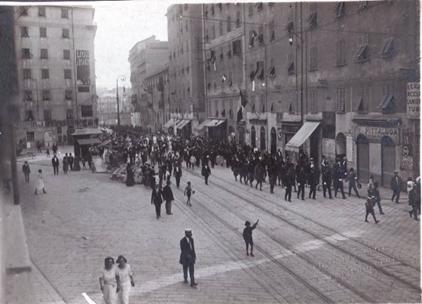

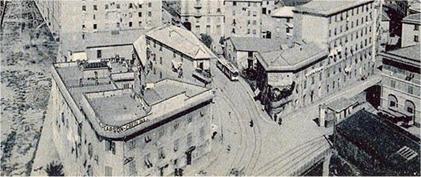

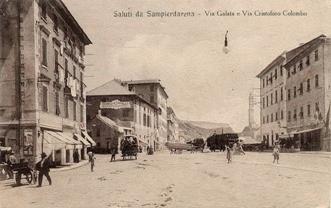

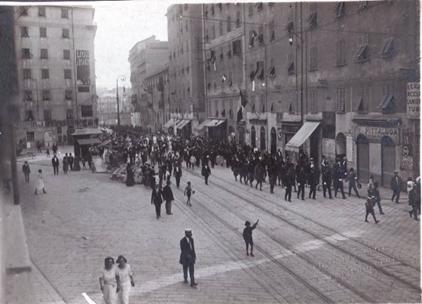

foto

1916 foto

1918

Da questi anni, la piazza

viene solitamente usata per le manifestazioni di tutti i tipi, dai comizi alle

cerimonie, fiere e dimostrazioni. La rivista

“L’illustrazione Italiana” riporta – datata 21 aprile 1918 (vedi foto sopra)

corredatata di fotografie che mostrano la piazza gremita-,“la consegna della Bandiera e di una medaglia d’oro

(incisa dallo scultore DeAlbertis, raffigurante

sul verso una ridondante testa di Medusa, sul retro una barriera composta da

quattro cannoni affiancati, visti dal dietro, a sbarramento contro il nemico;

più le solite frasi stentoree, in latino),

offerta dagli operai dello stabilimento-artiglieria Ansaldo, alla «Batteria

C.Battisti» (la cerimonia fu conclusa poi

in piazza Corvetto). In essa si

formavano le adunate del Carrosezzo nel

periodo di carnevale: manifestazione molto sentita ed attesa, con premi

semplici ma ambiti (gagliardetti di

‘primo classificato’; o semplici allori)

e con seguenti sfilate per le vie cittadine su carri (→v Vittorio Emanuele→Marina sino alla

Coscia. Ma anche al Campasso→vFillak sino a v.Bercilli, allora confine

con Rivarolo)

Il Pagano 1925 mette la soc. per costruzioni in ferro Storace f.lli fu

CarloAurelio tel 41392; al civ. 2 i f.lli Tobia hanno negozio di cereali.

Dopo il 1926 con

l’annessione di San Pier d’Arena nella Grande Genova, onde evitare doppioni col

centro cittadino, fu necessario modificare i nomi eguali, sacrificando quelli

della periferia: tutte le delegazioni dovettero cambiare titolazione a

vantaggio della omonima del Centro tutt’ora esistente: così capitò a SPd’Arena

(piazza), Pegli, Pontedecimo, Prà, Quarto, Rivarolo, Voltri (via).

Nel 1933 però la

variazione non era ancora entrata in vigore, cosicché ancora la troviamo in

documenti ufficiali con questo nome vecchio, di 3.a categoria, collegante via

C.Colombo (via San Pier

d’Arena) con via A. da Brescia (via del Monastero) e con vico Mentana (vico della Catena); ed ospitante al civ. 1 la

merceria di Dasso Sante e gli appaltatori edili f.lli Albertini; una delle 4

librerie locali, di Dellepiane Luigi; la scuola elementare N.Barabino;il

calzaturificio di Michelini Luigi.

In questo anno, in questa

piazza (non precisato dove ma si presume nel

palazzo del monastero) c’era il Comando della 2ª Coorte (della 36ª

Legione C.Colombo) della “Milizia Volontaria

Sicurezza Nazionale” (la Milizia era un

servizio di volontari agli ordini del Capo del governo, affiancato alle forze

militari dalle quali poteva essere ‘asorbito’ in caso di mobilitazione:

provvedeva alla pubblica sicurezza, a mantenere l’ordine ed a ‘conservare

inquadrati i cittadini per la difesa degli interessi dell’Italia nel Mondo’).

Infatti la ufficializzazione

della modifica rientra nel vasto elenco delle vie di San Pier d’Arena con

firma del podestà il 19 agosto 1935 cancellate e ridenominate. Si tornò

all’antico nome riferito all’esistenza del monastero del santo Sepolcro già

dagli anni attorno al 1300, e sul quale poi sorse negli anni attorno al 1550

il palazzo Centurione.

DEDICATA alla storica data del

1870, in cui le truppe piemontesi del IV corpo, forti di 50mila uomini al

comando del generale Raffaele Cadorna, (padre

di Carlo, altrettanto condottiero nella guerra del 1915-18) fallite le

pacifiche trattative con la santa Sede di resa spontanea, dopo un breve

bombardamento di artiglieria che aprì un grosso varco di 30m nelle mura tra

porta Pia e porta Salaria, penetrarono in Roma superando le deboli difese

dei 15mila soldati pontifici comandati dal generale Kanzler: ne seguì

immediatamente la designazione di Roma capitale del

regno d’Italia.

Oggi appare una cosa ovvia, avere Roma capitale, e

poter girare lo stivale in piena libertà: però è una realtà che ha dovuto

essere duramente conquistata; corrisponde all’atto finale di ricostituzione di

uno stato unito d’Italia dopo quasi duemila anni di divisioni territoriali e di

governi diversi, assai spesso stranieri.

Come tutti i grandi avvenimenti

storici, la verità ha molti aspetti, molte facce; una che vola alta: la

realizzazione avvenne sotto la guida morale di Mazzini (due erano i messaggi del Maestro: Italia una e repubblicana. Per la

realizzazione del primo punto, specialmente a San Pier d’Arena, si collaborò

fattivamente; accettando non senza rammarico che fosse operata da un re,

consapevoli che poi avrebbe formato un regno e non una repubblica); con

la spada del genio delle rivoluzioni, Garibaldi; con la sagace maestria

politica internazionale del Cavour; con il tacito consenso delle altre nazioni

(soprattutti dell’Inghilterra

la quale ovviamente trovava un tornaconto politico non da poco nella formazione

di un nuovo stato –debole- ma cuscinetto nel Mediterraneo e avverso alle mire

espansionistiche di Francia ed Austria); nonché nella eliminazione del

potere temporale del Papa (troppo potere,

secondo gli inglesi, protestanti).

La seconda faccia è più

rasoterra: inimmaginabili lotte ed eroici sacrifici di molti patrioti fedeli

all’idea dell’Italia Una; tanti moti popolari soffocati nel sangue; pesanti

campagne militari per conquistare millimetricamente il territorio; gli

interessi e paure di molti, forse addirittura dei più (specie del clero, dei

conservatori e dei soliti tanti benpensanti).

BIBLIOGRAFIA

-Archivio Storico Comunale

-Archivio Storico Comunale

Toponomastica - scheda 4590

-DeLandolina GC- Sampierdarena

-Rinascenza .1922- pag.57

-Enciclopedia Motta

-Enciclopedia Sonzogno

-“L’illustrazione italiana”

numero del 05.05.1918-pag. 360

-Novella P.-Strade di

Genova-Manoscritto b.Berio.1900-pag.19.20.25

-Pagano/1908 – pag.877-9

-Pastorino.Vigliero-Dizionario

delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-pag.1818

-Pescio A.-I nomi delle strade di

Genova-Forni.1986-pag.357

VENTO piazza del Vento

strada del Vento

Che San Pier d’Arena venga

comunemente chiamata anche Sampierdelvento è conosciuto, specie in alcuni

tratti dove la corrente è forte e tutto l’anno (caratteristici,

per il numero di ombrelli rotti, gli incroci via V.Alfieri-via A.Cantore e via

C.Rolando-via A. Stennio e l’attesa del bus in via Cantore civ.50).

I

VENTI Tre sono i venti che ci interessano. Sopratutti : la

tramontana. Non è una semplice brezza quella che dai monti soffia lungo il

Polcevera; quando è estate è anche piacevole, ma d’inverno è quel vento freddo

che frusta il volto, entra negli abiti e penetra nella carne arrivando fino

alle ossa; e non rispetta né cappotti né ombrelli. Ai tempi antichi, il vento

lungo il torrente poteva forse essere utile a muovere i vari mulini dislocati

in zona (ma erano per lo più molini ad acqua e

non a vento). Nel dopoguerra ci ripuliva il cielo dall’inquinamento

delle industrie e centrali; oggi dagli odori e dallo smog viaro.

Gli altri due vengono dal

mare, lo scirocco da sud est, ed il libeccio da sud ovest. Sono

forieri di “mare mosso, e tempo du belin”, ovvero dal luvego e maccaia, fino a

pesca impossibile, difficile attracco, mareggiate “in casa”.

Anche Petrucci ne parla, in particolare della

tramontana. Riconosce che essa aveva dei luoghi specifici, a lei deputati dalla

natura: a Voltri, a Cornigliano, da noi ed anche a Genova. Per quest’ultima (riassumo a memoria) descrive una

vecchia favola che racconta come la città nacque in funzione del vento,

necessario e vitale per il tipo di mestiere che i suoi abitanti avevano

prescelto per vivervi: la vita sul mare. Ma un giorno avvenne una violenta lite

tra lo scirocco che portava l’acqua e la tramontana che spingeva dai monti; la

lotta durò con l’uso di ciascuno del suo meglio: sollevare gonne, rovesciare

ombrelli, sbattere le finestre. L’accordo finale fu di alternarsi con

sorridente schermaglia: uno che lavava le strade, l’altra faceva da scopa. Ma

ahi Genova! da quando fu deciso la demolizione di san Benigno, il vento di San

Pier d’Arena si mischia al di là dei suoi canaloni, costringendo al Lagaccio di

accendere la stufa di inverno; è così, che lui –oggi teleguidato da tante

previsioni che gli fan fare una vita da cani- si vendica come può, ed ora

Genova vorrebbe divorziare dal vento. Ma non può.

IL

POSTO nelle carte compare e viene scritto essere in una area riferibile

a monte all’attuale via Antica Fiumara, la villa ‘Palazzo

del vento’ con, a ponente, il giardino ‘piazza

del Vento’; ed oggi poco a ponente

dell’attuale inizio di questa strada nella triforcazione con via Molteni, via Pacinotti,

via Bombrini.Nulla a che fare con ‘o gïo do vénto’ che è a Bolzaneto

Nell’anno 1819 venne

presentato dalla Giunta comunale un “quadro statistico territoriale della

comunità di San Pier d’Arena”: vi è citata una “strada del Palazzo del Vento al

torrente Polcevera”, giudicandola in stato mediocre.

Riguardo le costruzioni nella

zona, pur sapendo che nell’antico gli spazi ed il tempo erano concepiti in

termini più larghi e vaghi (la parrocchia a san

Martino, per esempio, un pò lontana per quelli della Coscia), non tutto

combacia alla perfezione per mia mancanza di documentazione: una villa è

ben visibile nelle carte dalla fine del 1700 ed in posizione chiara; ma la cappella

(forse sono le cappelle, ovvero più d’una in quanto che -in alcuni

scritti- si fa risalire al 1300, ed in altri si fa eretta da Rolla) e la torre

medievale ancor oggi presente. Appaiono decentrate l’una con l’altra come ad

interpretare che c’erano altre strutture a noi sconosciute, in quanto

risalenti a tempi prima del 1750.

Nel 1871, l’annuario Lossa

segnala in località (quindi vicino alla villa)

“piazza del Vento”, esserci il primo stabilimento fonderia di MacLaren e Wilson.

LE

CARTE : in esse si evidenzia solo la villa.

Nessuna accenna, né evidenzia, la

torre e le cappelle.

La cronologia della villa

sarebbe:

-prima, quella del Volckammer del 1708 ove la villa è attribuita al sig. Filippo Cattaneo;

-seconda, la carta nella

carta del Vinzoni del 1757, appare appartenere al magnifico Rainero Grimaldi (vedi sotto agli ‘scritti’).

1773

con ‘Piazza del vento’; e, a ponente, terreni di Ambrogio

Doria;

la casa a scaletta la ‘Onteria’; poco sopra ‘casa Grondona’.

-terza, la

planimetria di Matteo Vinzoni del 1773, per l’atlante “il Dominio della Serenissima Repubblica

de Genova in Terraferma”, non appare alcun

nome;

-quarta, una carta non datata, probabilmente del Brusco, risalente ad un progetto stradale

della fine del 1700: non dice il nome

del proprietario (limitandosi a chiarire che la

zona ad ovest della villa è del m.co Ambrogio Doria).

-quinta (non sappiamo e

non abbiamo documentazione di quando divenne proprietà dei fratelli Savignone Infatti,

sappiamo solo che nel 1830 Lorenzo II Dufour, appena arrivato a Genova

da Torino, acquistò dai fratelli Savignone il “Palazzo del Vento” con annessi

orti e cortili, per farne sede di una raffineria di zucchero, iniziando le

attività industriali della famiglia) –sesta infine, nella carta del Porro del 1835-8, già è segnata come “raffineria da

zucchero” del Dufour -Poco si sa dell’acquisto dei Dufour del 1830. La raffineria produsse sino al 1840, quando

una modifica del dazio di importazione obbligò a chiuderla, e sostituire la

lavorazione con i sali di chinino -con i cui proventi, il Dufour riuscì a

diversificare con anche investimenti nell’immobiliare-. La fabbrica, nel

frattempo divenuta “ditta fratelli Dufour” fu proseguita da tre dei suoi

figli (Lorenzo III, Carlo, Luigi) ed ampliata producendo anche altre sostanze

come saponi, acido citrico e prevalentemente mannite. Nel 1853, la proprietà

subì la mutilazione forzata per la costruzione del tronco di strada ferrata

-dalla stazione delle merci al mare-; la famiglia acconsentì alla cessione e

fu indennizzata dal governo. Nel 1883, con l’arrivo in dirigenza dell’azienda

dei nipoti Lorenzo IV (laureato in chimica) e Gustavo (laureato in ingegneria

navale), si allargarono progressivamente gli interessi della famiglia

investendo nel settore armatoriale, conceria e legname. Ma già dagli anni 1860,

ferrovia ed Ansaldo in espansione, promossero che le attività della famiglia

fossero praticamente tutte spostate a Cornigliano. Qui a San pier d’Arena,

ancora nel 1926 si continuò la produzione di mannite, estrazione del tannino e

della liquirizia (con la quale iniziarono a produrre le prime caramelle); ma

nel 1928 le attività subirono un tracollo, mantenendosi la fabbrica chimica

solo per poche iniziative ed il possesso dell’immobile.

-settima, proprietà dell’Ansaldo. Il palazzo

fu distrutto non si conosce bene la data, nelle prime decadi del 1900; e il suo sedìme fu occupato dall’Ansaldo (nelle mappe del 1897 lo spazio della villa è ancora

conservato nell’angolo di nord-ovest tra via Operai e via Fiumara, ma

completamente circondato dagli edifici dello stabilimento).

GLI SCRITTI quasi mai

si scrive di una villa, ma più spesso della Cappella che – presumiamo noi - era

eretta vicino alla casa dei patroni (ma non è

detto, considerato che alla Coscia esisteva la villa Pallavicini, vicina alla

cappella –senza villa- dei Cibo).

Che la villa fosse più antica ancora delle carte che la

evidenziano, lo si può solo presupporre.

Cronologicamente:

-Nell’atto di una tassazione straordinaria firmato nel 1387 dall’Arcivescovo su ordinanza del papa Urbano

VI e mirato a rimpinguare le casse vaticane dopo guerre varie e lotta allo

scisma, si cita una «ecclesia de Ranucio lire 1»; giudichiamo possa essere la

cappella dell’Annunziata, qui fondata da Ranuccio

o Ranieri Grimaldi, segnalata

dall’Accinelli.

-Il mons. Bossio nel 1582

scrisse che in questa data la cappella era di proprietà di Pasquale Grimaldi.

-L’arciprete Borelli nel 1771

la descrisse appartenere ai Grimaldi, “uffiziata

dai Dottrinanti pel catechismo dei fanciulii” e dedicata alla SS.Annunziata.

I DUBBI questa

iniziale appartenenza di una cappella ai Grimaldi fa apparire strana o

impropria la sequenza delle carte topografiche che mostrano la proprietà della

villa –prima e dopo ai Cattaneo con nel mezzo i Grimaldi.

Diventa comunque difficile collocare nel contesto della

Fiumara la coesistenza della villa, della torre duecentesca, non

proprio attaccata ad essa ma vicina (Nella

facciata a nord dei vari capannoni dell’Ansaldo –gestione Perrone-, emergente

e ben conservata seppur inglobata nella palizzata lungo la via Bombrini è visibile la torre duecentesca usata per

avvistamento e difesa della villa nel tardo medioevo e come montacarichi nella

nuova struttura industriale. A mio avviso facente parte di altra costruzione di

un’epoca medievale e -nel tempo- scomparsa senza lasciare tracce, e sul cui

sedime fu eretta questa che citiamo); e sia la presenza nella località

della marina - allora pressoché deserta - della altrettanto famosa “cappella”

o forse delle cappelle, che non esistono più (sia

quella descritta sopra, di epoca medievale, e quella Rolla che pare la eresse

lui, e quindi ottocentesca e posizionata sulla strada principale che dal

Mercato va al Ponte –vedi cappella Rolla-).

BIBLIOGRAFIA

-Archivio Storico Comunale

-AA.VV.-Le ville del

genovesato-Valenti.1984-pag.100

-Ciliento B.-Gli scozzesi in

piazza d’Armi-DeFerrerari.1995-pag.37.51

-Belgrano LT-atti

SocLigStoriaPatria-1871-vol.I-parteI-fasc.II-pag.397

-Cevini-Torre-Architettura e industria-Sagep.1994-pag.116

-Doria G.-Investim. e sviluppo economico a

Ge-Giuffrè.1973-pag.771

-Costa B. - i Dufour - Erga 1999-pag.20.57.

-Gazzettino Sampierdarenese:

1/95.3

-Remondini A e M- parrocchie dell’archidiocesi-1897-

vol.11-.78

-Stringa P.-La Valpolcevera-Agis.1980-pag.91.93

-Petrucci VE.-Vocabolario genovese-Secolo XIX.

VERDI via Giuseppe Verdi

La proposta di titolare la

strada al musicista ( quella che attualmente è

dedicata a Stefano

Rivarola) è del 16 set.1914.

Infatti nell’elenco delle strade comunali pubblicato nel 1910 vi appare

aggiunta a penna, e localizzata come ‘1a traversa a destra di via De Amicis’ (via Malinverni).

Come oggi, era quindi una traversale

a levante, di via E.DeAmicis.

Quando nel 1926 fu creata la

Grande Genova, il comune si trovò a dover ridurre le strade dedicate al

musicista: oltre al Centro, ne esisteva una a Rivarolo (passo e piazza),

Cornigliano, Pegli, Apparizione, Borzoli e SPd’Arena. La decisione fu lenta a

maturare, e così ancora nel 1933 la nostra è ancora a San Pier d’Arena, di 5.a

categoria e con due civici, collegante sempre via DeAmicis con via G.Leopardi

La lentezza della burocrazia mirata ad evitate dannosi

doppioni, raggiunse l’apice il 19 agosto 1935 quando per decreto del podestà fu

cambiata col nome attuale, assieme alle altre.

DEDICATA al musicista nato il 10

ott.1813 a Roncole, presso Busseto-Parma, da poveri contadini; e divenuto il

più grande e famoso compositore della nostra lirica.

Il suo contributo all’unione nazionale, non è da legarsi alla presenza nelle

file dell’esercito o nelle battaglie, ma all’apporto psicologico enorme come

espresso nel coro del Nabucco - che infiammò le folle di tutta l’Italia,

divenendo uno dei fattori più potenti nello stimolare il desiderio di una terra

promessa, di libertà e di riscossa contro l’invasore -. VIVA VERDI era la

scritta sui muri , ovvio non cancellabile da parte della polizia, ma che in

realtà voleva significare Viva Vittorio Emanuele re d’Italia.

Lunghe e frequenti furono le

visite del maestro a Genova; se pur non amasse il mare, prediligeva venire a

svernare qui, per il clima e per la riservatezza degli abitanti; come ebbe lui

stesso a dire: “il genovese non ama esternare

clamorosamente i propri sentimenti; così ognuno è libero di lavorare senza

invadenze, con poche chiacchiere e badando ai fatti propri”.

La prima volta venne nel

gen.1841, andando ad alloggiare in un modesto albergo vicino a porta Soprana,

in una stretta viuzza del borgo Sacca, ora distrutto. Si sfamava con brodo di

trippa, reduce da un “fiasco” della sua prima opera, replicata solo sei volte

(il “Oberto, conte di san Bonifacio”) .

La capacità professionale ebbe

però il sopravvento, iniziando ad inallellare successi ed interesse. Sposatosi

con Giuseppina Strepponi fu inizialmente ospite dell’albergo Croce di Malta,

tra porta dei Vacca e Caricamento, assieme alla moglie. Poi nel mar.1867

traslocò da una iniziale residenza nel palazzo Mattei-Scudi, al piano nobile

della villa Sauli-Pallavicino in via san Giacomo, 13 a Carignano, ove si portò

ben tredici casse di mobili ed un biliardo.

Il 24 apr.1867 il sindaco

Andrea Podestà, gli conferì la cittadinanza genovese, riconosciuta in Consiglio

comunale per acclamazione.

Infastidito dal vento, dalla

salita, e dal rincaro dell’affitto, nel 1874, si ritrasferì nel palazzo Doria

in via san Benedetto, ove subì un furto che sdegnò, ma soprattutto ‘umiliò’,

la città. Qui rimase sino all’anno 1900, anche se la villa era in condizioni

scadenti, e per lui il traffico intorno sempre più caotico, il porto e la

ferrovia inquinanti. In quegli anni, il sindaco Castagnola voleva intestargli

la strada Nuovissima (attuale via Cairoli), ma lui per modestia impedì il

progetto.

Il Carlo Felice ospitò diverse “prime” (il Nabucco nel

1842; il Trovatore nel 1854; il Rigoletto nel 1852; la Traviata nel 1855;

l’Aida nel 1871), solo per citarne alcune. Ma contrasta questa retorica tesi

Claudio Tempo sul Secolo, quando scrive che il Carlo Felice non fu mai

considerato mèta della sua attività, e che dei 32 titoli verdiani, nessuno ebbe

il debutto a Genova; ed aggiunge che quando il municipio gli chiese un’opera

sul tema Cristoforo Colombo, declinò con disinvoltura l’impegno: secondo lo

scrittore la città era da lui usata quale posto per un isolamento, lontano dal

mondo musicale, ma capace di sollecitazioni creative. Infatti, da personaggio

ruvido schivo ma schietto, non amava l’adulazione, di essere al centro

dell’attenzione, le malignità del mondo artistico.

Rappresentata invece per

prima a Venezia, l’opera “Simon Boccanegra”, è praticamente ambientata in

Genova; malgrado la censura ravvisasse nel doge

dei riferimenti patriottici non graditi, lasciò andare in scena l’opera

cercando di sabotarla: infatti fu un grande insuccesso e solo dopo vent’anni, a

Genova fu ritentata una nuova versione ritoccata, ma ancora con flebile

successo e scarsità di pubblico.

Durante i soggiorni, lo

sappiamo ammirato visitatore di mostre (del Barabino); ed in piazza

Savonarola, per posare per un busto in marmo nello studio dello scultore

Saccomanno.

L’amore per Genova, è invece

sottolineato da numerosi scritti, ma soprattutto da gesti di grande generosità

a favore di istituzioni cittadine (ciechi,

asili, sordomuti, croce rossa, musicisti ammalati, ecc.), il tutto per

cifre elevatissime.

Quando nel novembre 1889 la

giunta comunale genovese progettò eseguire ricchi festeggiamenti per la

ricorrenza dei 50 anni di attività musicale del maestro, Verdi non solo bocciò

l’idea ma addirittura minacciò di non venire più a Genova se la giunta – e per

lei il sindaco Castagnola - non ritirava il progetto. Così avvenne, ed il

Comune si limitò a regalare una medaglia, che fu accettata.

Che si descriva, mai venne a

San Pier d’Arena, malgrado i suoi teatri.

BIBLIOGRAFIA

-Archivio Storico Comunale

Toponomastica - scheda n. 4606

-AA.VV.-1886.1996 oltre un

secolo di liguria-Il SecoloXIX-pag.56

-AA.VV.-Oltre un secolo di

Liguria-1996-pag.56

-DeLandolina GC.-Sampierdarena-

Rinascenza .1922 – pag. 58

-Il Secolo XIX del 06.05.01 +

-Iovino R. -G.Verdi a Genova-La

Berio- 1/2001.pag. 39

-Novella P.-Strade di

Genova-Manoscritto b.Berio.1900-pag.17

-Pagano/1933-pag.249

-Pastorino.Vigliero-Dizionario

delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-pag.1826

-Pescio A.-I nomi delle strade di

Genova-Forni.1986-pag.168

-Sartoris L.-Verdi a Genova

1841-1901-Tolozzi ed.-

non citata sullo stradario del

Comune/35 e sul Pagano/33

VICENZA via

Vicenza

TARGHE. San Pier

d’Arena –via – Vicenza

Via – Vicenza – già via Ugo Bassi

angolo con

via del Campasso

angolo nord

con via W.Fillak angolo sud

QUARTIERE

ANTICO: san Martino

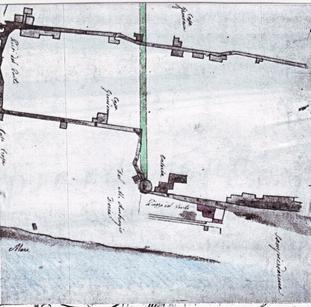

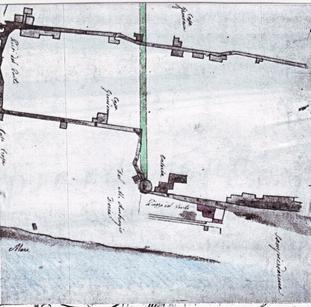

da MatteoVinzoni, 1757. In rosso l’abbazia di san Martino ed in giallo

la strada omonima.

da MatteoVinzoni, 1757. In rosso l’abbazia di san Martino ed in giallo

la strada omonima.

N°

IMMATRICOLAZIONE: 2860 CATEGORIA: 3

da Pagano 1967-8

da Pagano 1967-8

CODICE INFORMATICO

DELLA STRADA - n°: 64240

UNITÀ

URBANISTICA: 24 - CAMPASSO

da Google Earth 2007.

da Google Earth 2007.

L’ombra

impedisce di vedere il tratto del sottopasso ed il terreno soprastante.

CAP: 16151

PARROCCHIA: san Gaetano- san Giovanni Bosco

STRUTTURA: senso unico viario, da via W.Fillak a via

Campasso.

Dopo poche decine di metri

di percorso, un limite viario in altezza per la presenza di un sottopasso. Ha

civici sino al 9 e 16.

È servita dall’acquedotto

DeFerrari Galliera

STORIA: per secoli

ha corrisposto allo storico inizio della strada per il Campasso; prima della

attuale apertura diretta tramite via W.Fillak.

In una carta di fine 1700, l’unica via - allora anonima - proveniente

dal centro del borgo e diretta verso il nord appare passare solo seguendo

l’itinerario dell’attuale via C.Rolando, alla cui fine piegava sovrapponendosi

a via Vicenza (entrando

dapprima nella proprietà Cicala (ove dopo pochi metri si trovava una grossa villa sotto la

quale passava la strada -come adesso- e, poco dopo in corrispondenza del

torrente proveniente da Belvedere c’era un mulino, probabile quello Tuo di vico

Governolo); per poi

entrare nei terreni del sig. Ponzio (primo tratto rettilineo di via del Campasso) seguiti da quelli del principe Santangelo (nella seconda

metà in rettilineo della stessa strada)).

Ancora agli inizi del secolo 1900, parlando di via Bezzecca, si precisò

essere “di fronte all’inizio di via Campasso”. In quegli anni le fu imposto il

nome di “via Ugo Bassi”, già via del Campasso; e poi via vecchia del Campasso.

Tale era ancora nel 1933, di 5.a categoria, quando l’attuale via del

Campasso si chiamava via Giordano Bruno.

Divenne

‘via Vicenza’ dopo delibera del podestà firmata il 19 agosto 1935, onde

evitare nomi doppi tra centro città e periferia.

Vi inizia l’erta salita GB.Millelire (a quei tempi si chiamava salita

Ugo Foscolo), ricordata come Rompicollo, che

sale sino al forte Belvedere, ora chiusa da due assurdi cancelli.

CIVICI Neri da 1

a 11 e da 2 a 16

Rossi da 1r a 17r e

da 2r a 12r

Nel

Pagano/40 via da via d.Corporazioni a v.Campasso. Segnala: neri da 1 a 7 e

2→8, con al 5 i Reali Carabinieri; rossi una osteria al 10n

Nel

Pagano/1961 si segnalano esistere: civ. 7n la fabbrica di cioccolato Melius (che io ricordo

negli anni ‘64-‘74 in via Marabotto); civ.9n soc. di trasporti f.lli Bruzzone; ===

civ.4r il carbonaio Bottura I.; civ.5r Curti, articoli casal.; al civ. 5Nr la

ALIG di lavori edili; al civ. 14r la ditta Porta E calzature.

Il

palazzo d’angolo a mare, ha la facciata con false finestre: per ogni piano, di

tre, solo quella centrale è vera, le due laterali sono chiuse.

===civ 13r Si ricorda altresì esservi stata -una delle

poche in delegazione- “casa dalle persiane chiuse”, prima che la Legge Merlin

le abrogasse il 20 settembre 1958. Valdemi ricorda che similare fosse solo in vico L.Stallo, e

sottolinea che qui ne fu solo richiesta l’apertura in un appartamento, ma fu

respinta l’autorizzazione, adibendo invece il locale a stazione dei

Carabinieri. Questa, - nell’ultimo

periodo bellico- corrispose ad una caserma della Guardia nazionale repubblicana

(GNR) fascista, ove fu rinchiuso appena arrestato il gapista Riccardo Masnata e

da dove lo stesso fu liberato il 12 giu.1944 con audace azione partigiana .

===civ.

4n e 7n Alla loro altezza, la strada sottopassa un palazzo tramite

un voltino il cui soffitto è a grosse travi di

legno, struttura antecedente all’uso del cemento armato e quindi probabilmente

ultracentenario. Anche il muro che delimita a levante la strada, appare

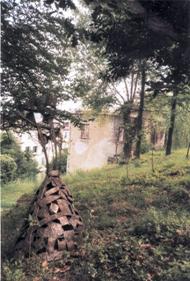

vecchissimo, opportunamente svasato in basso per maggiore sostegno (vedi foto sotto).

Nella carta del Vinzoni si legge

che la strada sottopassa una costruzione tipo abitativo: presumo quella che sul

Gazzettino, senza precisare a che civico, si scrive ‘alla sommità della via

esiste villa Stura’. Non è chiaro se è

questa, con il sottopasso o quella (al di là di

salita Millelire - però posizionata più in alto rispetto via Vicenza) occupata

dalla società di M.S. la cui proprietà terriera di estende verso nord est.

Se fosse quest’ultima, allora

in realtà ‘esisteva’, perché la casa (già degli

eredi Rocca, poi degli Stura ed infine dei Ravano, ed ancor ora curata da uno

dei Marchese) è stata spianata, mentre della proprietà rimangono vicino:

una casetta che ospitava i manenti e le mucche, e - poco più a nord -

l’edificio - ora in abbandono e fatiscente - per carrozze e carrozzieri rimane

un esempio di quello che sino al dopoguerra del 45, era “il mondo dei

trasporti locali”. I cavalli, e con loro i

maniscalchi, sellai, carradori erano l’indotto del traffico merci nel porto e

nelle stazioni ferroviarie. In una foto, si vede il sellaio F.Bruzzo, operante

in san Martino (non precisato) con i cavalli, la stalla, il ciottolato. Con lui

erano famosi a San Pier d’Arena i fratelli Civani e Natale Ferrando.

===civ.3

nel 1950 fu assegnato ad una porta che non aveva numero; e quello che era il 3

divenne l’attuale 5; ed il 5 divenne 13rosso.

===civ.11 la palestra del As.Buto

Ku Kai Ligurs (tel.010.415856)

===civ.12r c’è una uscita-retro del circolo Spataro che

ha ingresso in vico Stallo

===civ. 17r la palestra di karate “A.S.D. KarateTeam di Bruno

Da Boit” che è

il maestro - e la scuola è iscritta alla Fed. It. Arti Marziali del Coni: nata

nel 1973 (col nome di Butokukai con solo karate e judo), nel tempo (e così è

nel 2011) è stata ampliata la rosa di maestri per insegnare karate, kung-fu,

tai-chi, aikido, thai-boxe, difesa personale, ginnastica terza età.

all’altezza di salita Millelire in discesa,

dal maneggio prato davanti la prima casa-maneggio

con muretto sopra lo sbocco della galleria

Dopo

il voltino, a ponente c’è una scala che scendendo, ci collega con vico Stallo;

dopo essa seguono solo ingressi di abitazioni. A levante c’è salita Millelire

con a fianco l’ingresso-cancello della villa soprastante; lungo il muraglione

una sola casa.

foto 2001 . la prima casa con stalle. A sinistra il muretto

corrisponde all’uscita della galleria.

Entrando

dal cancello (che una

volta era più arretrato di 50metri in alto, e viene ricordato che ancora più

anticamente iniziasse dalla cappelletta che è sulla strada) - dopo un

percorso a tornanti – si arriva ad uno spiazzo (ove era la villa)

e ad una casetta (foto

sopra): essa appare di più recente

costruzione - definita ex fioriera – e, nel 1999- era adibita a deposito di

materiale di un ortolano

e dove ancor ora si ospitano dei cavalli (essi –di vari proprietari- sono tenuti nella stalla, puliti, nutriti e

giornalmente portati ‘a passeggio’ nelle fasce soprastanti, a nord della salita

Millelire. Nel 2002 questo servizio è stato sospeso, ma si prevede poterlo

riattivare presto). La proprietà è

privata, e non accessibile alla gente.

Questa

foto non appartiene a questa strada, ma non sapendo dove

erano,

è stata scelta quale esempio di maniscalchi con stalle.

La

zona è circondata da un ampio terreno verde a fasce (fa riferimento al terreno

soprastante il muraglione - a cui si appoggia la cappelletta della Madonna -

quando si è all’inizio di via Campasso; in quel punto, sopra, sbocca dalla

galleria la ferrovia che si apre al parco del Campasso

Su queste fasce avrebbe

dovuto passare, verso Certosa-Rivarolo, la prosecuzione della strada Quota 40 (che ora si interrompe davanti al cancello dell’asilo Andersen -ex

villa Currò).

la casa, abitata, sulla fascia superiore- davanti e retro

la terza casa, rudere sventrato, ex fienile facciata

a ovest

scultura metallica nel prato

DEDICATA alla città

veneta eroina del Risorgimento, il cui stemma è

crociato

come il genovese.

Storicamente è risaputo che alcuni vicentini, già nel

lontano finire il 1200 fossero uomini di mare e portassero navi in oriente (un

Pietro di Vicenza nel 1274 fu assalito da una galea bizantina al largo di

Yalta – allora chiamata Pagropoli - in Crimea).

La città, posta al centro di tutti i percorsi storici

dell’Italia nord orientale, dal tempo dei romani e dei veneziani fu epicentro

di commercio, di storia e di cultura.

È chiamata la ‘città del Palladio’.

Acquisì

particolare interesse, nelle guerre di insurrezione dal giogo austriaco; in

particolare nella prima guerra di Indipendenza del 1848, quando essa faceva parte del regno

Lombardo-veneto.

Nel febbraio 1848 Carlo Alberto aveva promulgato lo

Statuto, mentre anche in Francia, Germania ed Austria (13 marzo) scoppiarono

moti rivoluzionari: Milano, Venezia, Treviso ed altre città italiane ne

approfittarono, insorgendo e scacciando gli Austriaci.

Il 23 marzo iniziò la guerra contro l’Austria: era presente

anche Nino Bixio con un folto gruppo di volontari genovesi.

In

contemporanea, anche Vicenza –guidata da Valentino Pasini, membro del governo

provvisorio locale- insorse contro gli austriaci: combattendo con indomito

coraggio riuscì il 25 marzo a cacciarli dalla città. Il corpo dei volontari e

la guardia civica, armati da Venezia e Pio IX e guidati dal gen. Sanfermo si

mossero per aiutare Verona, ma a Sorio e Montebello, seppur rafforzati da

padovani e trevisani, vennero sconfitti e costretti a rientrare. La città si

preparò alla difesa –con barricate, pietre e masserizie- e chiedendo aiuto a

Carlo Alberto ed ai pontifici.

Il

20 maggio l’esercito croato iniziò l’attacco, ma dovette ritirarsi dopo cinque

ore. I vicentini ebbero 10 morti ed 80 feriti.

Il

21 arrivarono in aiuto mille uomini comandati dal gen. Antonini (con Daniele

Manin e Nicolò Tommaseo) ed il gen Durando (con 5mila svizzeri pontifici, sei

cannoni, due obici ed un gruppo di cavalleggeri). Nei due giorni successivi,

scaramucce e tiri di artiglieria preannunciarono l’attacco in forze.

Nella

notte del 23 maggio la città fu investita sia in forma diretta (verso la piazza

principale, di Castello; sia indirettamente tentando di raggirare il monte

Berico) ma la resistenza tenne, con l’appoggio di tutto il popolo, dei

volontari e dei soldati pontifici, costringendo l’austriaco a sospendere i

tentativi sino ai primi di giugno.

Ma

per poco perché il 10 giugno essi guidati dal Radetzky tornarono a circondare e

bombardare la città. Gli assalti reciproci, determinarono altrettanto

reciproche decimazioni (in una di queste battaglie, rimase ferito Massimo

D’Azeglio, partito come ufficiale), finché il 22 giugno, malgrado strenua

resistenza sul monte Berico (guidata da Massimo d’Azeglio e da Cialdini), la città fu costretta alla resa e di nuovo soggetta

all’invasore. Ciò avvenne quando il generale Durando considerò vana ogni

resistenza essendo state tutte le artiglierie ridotte al silenzio.

L’eroico

comportamento della popolazione determinò la concessione della resa con l’onore

delle armi e sufficienti buone garanzie verso la popolazione (trattarono la resa il gen. Albéri

ed il principe Ruspoli).

Attraversato il Ticino, ci fu poi la battaglia a Govèrnolo

(19 luglio 1848). Ma dopo essa, l’armistizio firmato dal generale piemontese

Salasco (che per ordine di Carlo Alberto il 4 agosto firmò a Milano la

sospensione delle ostilità con il maresciallo austriaco Hess) pose fine alle

trepide attese dei volontari.

Con

la guerra del 1866 Vicenza fu tolta

all’impero austriaco ed inserita nel regno d’Italia. A memoria del precedente

motivo eroico, il re Vittorio Emanuele II - il 19 ottobre 1866 - concesse una

medaglia d’oro al VM alla città: “Per la strenua difesa fatta dai cittadini

contro l’irruente nemico nel maggio e giugno 1848”; ed il 18 novembre

successivo, lo stesso re in piazza dei Signori, decorò personalmente la

bandiera cittadina con la suddetta medaglia.

Anche nella grande guerra del 1915-18 la

bandiera comunale fu insignita della “croce di guerra” al merito, sia italiana

che francese.

BIBLIOGRAFIA

-Archivio

Storico Comunale

-Archivio

Storico Comunale - Toponomastica, scheda 4631

-AA.VV.-Annuario

guida archidiocesi-ed.1994-pag.452; ed.2002-pag.489

-AA.VV.-Contributo

di SPd’A.alla Resistenza-PCGG.1997-pag.52

-AA.VV.-Il

lungo cammino della Libertà-Bertello 1975- pag.184

-AA.VV.-Storia

Ligure Illustrata-N.Bixio-Erga, vol. I

-Corti

M.AnnuarioLigureDelloSport-LoSprint 2008-pag..271

-Enciclopedia

Sonzogno

-Gazzettino

Sampierdarenese : 5/89.1 + 8/94.5 +

-Novella P:-Strade di

Genova-Manoscritto bibl.Berio.1900-30-pag.19

-Pagano annuario genovese-

ed./1933-pag.244; /1961-pag.432

-Pastorino.Vigliero-Dizionario

delle strade di Ge.-Tolozzi.1985-pag.1834

-Poleggi E. &C-Atlante

di Genova-Marsilio.1995-tav.9.10.21

-Stradario del Comune di

Genova-ediz.1953-pag.183

-Stringa P.-La

valpolcevera-Agis.1980-pag. 92carta.96carta

VINZONI via Matteo Vinzoni

TARGA:

via – Matteo Vinzoni –

ingegnere cartografo – 1690-1773

strada privata

in angolo con via G.Balbi Piovera

La targa fu posizionata nuova negli anni 2000. Prima ne

esisteva una in marmo, uguale alla attuale ma con in più la scritta in alto

“San Pier d’Arena - 2657”. Questo numero di immatricolazione era relativo

al rione di Staglieno: o fu un errore o fu riutilizzo della lastra quando –dopo

la unificazione- fu deciso dare a noi questa titolazione.

QUARTIERE ANTICO:

Promontorio

da

MVinzoni, 1757. Ipotetici tragitti: rosso, corso OScassi; fucsia, via BPiovera;

verde via MVinzoni. In verticale a destra, il torrente di san Bartolomeo

da

MVinzoni, 1757. Ipotetici tragitti: rosso, corso OScassi; fucsia, via BPiovera;

verde via MVinzoni. In verticale a destra, il torrente di san Bartolomeo

N°

IMMATRICOLAZIONE: 2657 (ma scorretto, come dscritto sopra)

da Pagano/1961

da Pagano/1961

CODICE INFORMATICO

DELLA STRADA - n°: 64800

UNITÀ

URBANISTICA: 28 – s.BARTOLOMEO

da Google Earth 2007. In blu via BPiovera; giallo, via

MFnti; fucsia le scale che scendono in via sBdFossato.

da Google Earth 2007. In blu via BPiovera; giallo, via

MFnti; fucsia le scale che scendono in via sBdFossato.

CAP: 16149

PARROCCHIA: Cristo Re

STRUTTURA: Negli anni

del Pagano/61 esisteva da poco e non ancora completata; ma già si intravvedono

i civici dall’1 al 5 e dal 2 al 6.

Strada privata con doppio senso viario. Inizia da via

G.Balbi Piovera; in fondo è chiusa al traffico

veicolare ma si collega -tramite lunga scalinata,

che in discesa sottopassa l’autostrada- con via san Bartolomeo del Fossato.

La targa -precedente a

questa attuale plastificata- e posta negli anni 2005-6, recava scritto “San

Pier d’Arena – 2675 - via – Matteo Vinzoni – ingegnere-cartografo – 1690-1773”.

Corrisponde all’ennesimo “budello” risultante dalla

speculazione e sfruttamento dello spazio ad uso edilizio degli anni fine-post

1950 circa, senza aver conservato il minimo interesse alla viabilità ed alla

vivibilità di chi vi avrebbe abitato.

CIVICI

2007 = NERI = da 1→5 e

da 2→6

ROSSI = da 1r→21r 2r→44r (mancano 32r, 34r, 42r)

===Il civico 2, come visibile sulla carta del

Pagano, è separato dalla strada vera e propria da un largo marciapide che segue

(a V rovesciata) la separazione tra -sulla carta del Vinzoni- i terreni di

Ghiara e quelli del duca Spinola.

STORIA: Nella carta

del Vinzoni del 1757, i terreni - con villa - appaiono occupati dalla proprietà

del “sig.r Giuseppe Ghiara”; essa era

accessibile solo dal basso, da via sBartolomeo dF (vedi). Questa proprietà risulta

–sempre nella carta settecentesca- sottostante a quelli dell’”ecc.mo

Marcello Durazzi q. GioLuca”; ambedue tagliati a metà da un torrente

(Carbonara) proveniente da Promontorio e defluente nel Fossato, in un

avvallamento alla sommità dei lati –a ponente- era la salita Imperiale (oggi via Derchi); ed a levante era

una salita anonima –oggi D.Conte-. Quindi una proprietà estesa dal torrente

sottostante a via BPiovera e via Fanti.

presumo questa sia la villa Ghiara 1926 – villa con le

suore e proprietà fino a sBdF

La

strada Balbi Piovera fu aperta per costruire l’ospedale. Quindi fu solo negli

anni 1910-15 che, aperta questa via, si poté usufruire di essa, forse più

comoda per l’accesso dalla parte superiore; al punto che con l’edificazione in

basso, divenne poi la più usata via di accesso alla villa Ghiara.

A

lungo, negli anni 1920-30 la villa fu ‘collegio-educandato delle suore Figlie di sant’Anna’ istituite da suor

MB Gattorno nella seconda metà del 1800, e che poi si traferirono nella villa

di via Currò (vedi a

via S.B.dFossato).

Nel gennaio1959 la delibera del Consiglio comunale

decise il nome per questo tratto di strada in cui esistevano già tre palazzi

con i civ. 15A, 15B, 15C di via Balbi Piovera. Ad aprile divennero i civv. 1,

2, 6 della nuova via. Invece i civv. 3 e 5 furono eretti dopo, nuovi nel

1959; il civ. 4 nel 1963.

DEDICATA al

cartografo nato a Levanto il 6 dic. 1690.

Famiglia Un Antonio, fu il capostipite (il primo oggi conosciuto della discendenza,

residente nella frazione di Bonassola chiamata Montaretto; nobile, risultando

la famiglia ascritta nel ‘Libro d’oro’ della nobiltà di Sarzana). Suo figlio GioFrancesco (nonno di Matteo, fu colonnello della

piazza militare di Sarzana nel 1648; scrisse un manoscritto sulle qualità da

osservarsi nei reggimenti italiani. Ovviamente fu il padre del capitano delle

milizie locali (stipendiato da Levanto) ingegner Panfilio Antonio Francesco. Questi, a sua

volta, generò due figli: uno GioTommaso (‘uomo di singolare virtù’: così appare sulla

epigrafe dettata dal fratello e scolpita su una lapide sepolcrale nella chiesa

dell’Annunziata a Levanto; fu protonotaro apostolico; divenne anche lui

colonnello; sostituì il fratello in alcuni rilievi in Val di Vara.) ed il nostro Matteo.

Matteo, sposando una Gentile (figlia di un ufficiale della

Repubblica, probabilmente corso) divenne padre di 5 figli: Panfilio (Levanto

25/12/1730-Levanto 13/04/1790. Chiamato jr. fu

l’ultimo dei cartografi. Iniziò con la trasferta a Nizza -1748- per la pace di

Aquisgrana, divenendo capitano-ingegnere nel 1755; maggiore nel 1769 cartografo

militare come la discendenza; collaboratore del padre, seguendolo costantemente

attraverso il territorio della Serenissima dipendendo dalla ‘Giunta dei

Confini’. Morì celibe);

Gio.Francesco (notaio,

divenne saltuario collaboratore del padre e preferì seguire l’arte della

cartografia); altre tre

figliole (tutte

divenute monache tra le quali Maria Rosa futura suor RosaCeleste nel convento

di Sarzana, le altre due nel monastero di s.Chiara).

Quindi, nipote, figlio e padre di militari, divenne

pure lui colonnello della Serenissima Repubblica Genovese, su tutti

qualificandosi il più bravo, famoso ed efficiente nel produrre carte

topografiche ricche di informazioni, precise e dettagliate, avvantaggiato solo

dalla vocazione naturale al disegno, dal carattere meticoloso, dall’esigenza

politica di simili opere in un’epoca in cui non era ancora uso definire e quindi

raffigurare in forma precisa i terreni, le località e le proprietà.

Già da secoli prima

della sua nascita, le continue invasioni oltregiogo di terreni normalmente

curati da Genova per il commercio con l’interno cittadino e della riviera di

ponente (comprendenti Novi, Alessandria, Monferrato, ed entroterra di Albenga)

-soprattutto espansionistici da parte dei Savoia-, più volte avevano imposto

conoscere “il mio dal loro”, e sapere quando spendere per andare a proteggere i

confini.

Ma molto più pressante

e prioritaria, a partire dagli inizi del 1600, fu la decisione di definire i

confini in rapporto a notizie che arrivavano -sempre più allarmanti- di

infezioni di peste; -di cui la più grave e di manzoniana memoria- del milanese

nel 1630.

Era ovvio che le mura,

appena ultimate, non bastavano di fronte a quel nemico.

Così, già nel 1643 il governo della Repubblica deliberò

una sistematica rilevazione del territorio dello stato, specie dei confini, con

prevalentemente fine di porre necessarie misure di difesa contro la peste; allo

scopo, creare punti di rilievo -oggi diremmo epidemiologici-. Nel 1656-7, il

lavoro era quasi pressoché ultimanto - mancando solo l’estremità della riviera

di levante- quando la violenta epidemia che sconvolse Genova, interruppe questo

programma di rilevazioni, bloccandolo quando era -per poco- incompleto.

Agli inizi del 1700, lo Stato riebbe necessità di

autocensirsi anche per riuscire a governare politicamente, destreggiandosi tra

le pressioni e le controversie di confine da parte dei vicini: Piemonte,

Asburgo, Borboni, Francesi; e non ultimo dalle ribellioni interne. Quindi dopo

aver tentato di farsi servire da architetti occasionali, ma con risultati non

fedeli né interessati alla sicurezza nazionale, apparve opportuno istituire una

scuola specifica, definita “corpo degli architetti-ingegneri militari

genovesi”.

Sono del 1707 i primi

segni della mano autodidatta del Vinzoni, inserita a relazione soprattutto

negli scritti del padre, relatvi a territorio del capitaneato di Levanto e di

alcune vertenze con le confinanti Parma e granducato di Toscana (sui confini con il ducato di Toscana, dovette recarsi

con 12 soldati ad ‘atterrar muraglia’ eretta in terra ligure e contesa ai

genovesi: ovviamente fu bandito dal Gran Duca.

Sono del 1709 le prime

vedute panoramiche giovanili di Matteo nei disegni paterni della Lunigiana.

Sempre sotto la guida del padre, è del 1711 il primo disegno con la sua firma “Matteo Vinzoni

Stipendiato”, primo scalino della carriera al servizio della Repubblica, l’ufficio

della ‘Giunta dei Confini’ ove vengono tracciati i confini di Zignago,

Brugnato, Suvero e Rocchetta;

Seguono -sicure altre due missioni ‘da solo’- che

forse servirono a candidarsi ad accedere alla professione -1712. Di esse, una nella val Trebbia dove, dal monte

Alfeo disegnò nella valle i corsi d’acqua, le vette e le pendici, ponendo

istintivamente da solo la base della rappresentazione zenitale del rilievo.

Questi lavori nel 1715 lo

fecero ammettere alla scuola di Architettura Militare della Repubblica. È di questo anno la delibera del Senato di

aumentargli lo stipendio e la concessione di ‘potersi assentare da Levanto per

6 mesi al fine di poter frequentare la scuola di Architettura militare’ tenuta

in Genova dall’ing. Giovanni Bassignani (eccellente

ingegnere già al servizio di Venezia e dell’Austria, e-in quegli anni- di

Genova; più volte onorato ed elogiato dal Vinzoni stesso; il Ratti ne fece

sperticato elogio) e dal sotto-ing. Gastone DeLanglade, ove iniziò a

fare severo tirocinio per imparare a usare gli strumenti topografici e come accertare

i confini delle varie terre, per sapere poi come difenderli: “conoscere per

governare”.

Nel 1719 fu inviato in Corsica, ove la scuola (agli inizi come struttura scolastica

vera e propria, ma già ben definita come carriera: da sottoingenere, a

ingegnere, parallela al grado militare che –come detto sopra, da stipendiato-

permetterà diventare capitano, colonnello, brigadiere) possedeva una importante sede idonea a completare

il tirocinio (tra

l’altro imparare le nuovissime tecniche di offesa e difesa, per sapere come

armare una fortezza , anche senza la necessaria esperienza sul luogo di una

campagna militare, giudicata sino ad allora insostituibile) ed imparare a tradurre la visione pittorica del

terreno in quella cartografica dall’alto (da una altitudine a quei tempi inimmaginabile): usando opportuni strumenti come astrolabio,

lancette, catene, associati a calcoli geometrici (angoli, distanze, livelli) si creava una proiezione verticale che solo con

l’invenzione delle curve di livello (in Liguria, nel periodo napoleonico da cartografi francesi) raggiungerà i migliori risultati.

Nel 1720 di fronte all’improvviso pericolo di

una ennesima epidemia (con

focolaio a Marsiglia; si era sviluppato quell’anno nella città francese ed il

cui focolaio durò due anni, dopo l’attracco di una nave infetta proveniente

dalla Siria, e che per fortuna non aveva potuto fermarsi nel nostro porto causa

un forte vento contrario), il governo

affidò al Vinzoni di stilare un “Atlante della Sanità” ovvero ‘pianta

delle due riviere della serenissima Repubblica di Genova’ divise ne’ Commissariati

di sanità’ necessari per porre le basi di una

seria organizzazione dei servizi di guardia, da Ventimiglia a La Spezia, con

vigilanza diurna e notturna su tutta la costa, onde impedire qualsiasi furtivo

accesso (da sanitario lo scopo poteva sconfinare col commerciale e militare

antipirateria).

32enne, iniziò il lavoro il 27 sett.1722. Con la

nomina iniziale (già

ottenuta nel 1721) di “capitano e

sotto-ingegnere”, con sede di riferimento a Levanto, imbarcato su una nave

della repubblica assieme a due aiutanti (GioBattista Mussa e Antonio

DellePiane) ed un servitore, fu costretto ad inventare il modo migliore per

soddisfare le esigenze del committente. Partendo da ponente, vi riportò tutti i

paesi disseminati sulla riviera, con relazione delle ‘casette di sanità’, corpi

di guardia con collocazione, percorso notturno e diurno e numero degli uomini e

graduati. Ogni località richiese il suo tempo: ad Arenzano ristette dal 16 al

19 dicembre; il 2 gennaio fu a San Pier d’Arena;

il 13 aprile ripartì per la riviera di levante. In capo a sei mesi, a fine

primavera del 1723, un po’ a cavallo, un po’ in

barca, finì l’incarico che forse è il suo capolavoro.

Nella decade successiva, fu inviato a porre

in chiaro facendone relazione, una controversia della Selva di Pertegara; e poi

e poi ancora i confini di Rezzo col re di Sardegna (rappresentato

da un suo pari ingegnere, Francesco Gallo il quale, nella controversia fece

intervenire l’infegnere del re di Francia Francesco De La Naverre Fleurigny,

con ovvie ‘grane’ di carattere internazionale).

Ma

la rilevazione cartografica – specie dell’interno - richiese oltre una trentina

di anni prima di assumere una veste presentabile ed essere consegnata (la conoscenza dei confini non era

quasi mai uniforme e necessitava interrrogare pastori, mulattieri, legnaioli

locali, non sempre sinceri o concordi, per includere o escludere punti fisici

del terreno a loro volta spesso mutevoli –come alberi, sentieri, dirupi e

pietre- soprattutto perché interrotto da continui invii nei più disparati posti

e missioni alcune delle quali richiesero anche sei sette anni per essere risolte:

“riesce di somma premura che senza ritardo vi portiate alla presente città

...onde, al ricevere della presente che vi mandiamo per espresso, doverete

(sic) partire per mare o per terra a questa volta”; ma anche perché se la vita

all’aperto giovò senz’altro alla sua salute, malattie varie lo afflissero più

volte tra cui una persistente sciatica (‘dolorosa flussione di nervi gelati

nella gamba sinistra, malanno riportato per i lavori stradali

Novi-Alessandria’); ambedue i motivi, gli concessero giustificarsi più volte

nell’andare a relazionare in città il suo lavoro). Quindi, è datato 3 marzo 1759 un decreto relativo:

“Fu proibito che il presente tipo delle Due Riviere potesse uscire dalla

cancelleria né essere mostrato ad alcuno fuorché ai soggetti del magistrato”.

Negli anni 1733 era in perlustrazione e per

descrizione particolareggiata (confini misurati geometricamente, boschi e corso

di torrenti, paesi misurati casa per casa a Cosio, Mendatica e Montegrosso; poi

nel territorio di Seborga (allora, Seborca), di Pietra, di Busalla ed Isola, di

Moneglia, fino a Zeri.

Nel marzo 1745 tutte le carte (escluso SanRemo e

Riva) furono consegnate; e già dalle prime rilevazioni, il governo aveva

recepito l’interesse che sconfinando dall’iniziale proponimento sanitario,

comprendeva il politico-militare, di assai maggiore interesse: dal Magistrato

le carte verranno subito chiuse nella Cancelleria, con il veto della

consultazione se non autorizzati direttamente dal Senato.

Il

Nostro dovette ripetutamente percorrere le due riviere, affrontare problemi di

alloggio, trasporto, alimentazione, rifornimenti, rapporti sociali con i nobili

locali non sempre disponibili, per raccogliere le informazioni e le misure più

varie sul terreno e sul popolo, affrontando le difficoltà più varie (andando a ledere gli interessi di

molti, come il diritto di pascolo, di taglio dei boschi, di portata delle acque

e fonti; odi campanilistici; false informazioni; paure più o meno motivate di

tasse o controlli); più volte fu

aggredito e minacciato con le armi; arrivò ad essere arrestato o coinvolto in

sommosse popolari (come

nel 1746 catturato dalle truppe austriache e

tradotto nel castello a Milano; ritornerà dopo l’episodio del Balilla e

la cacciata per volontà autonoma del popolo; in questo frangente scrisse dei

sonetti inneggianti Genova ed il suo amore per essa.

E poi a San Remo quando fu fatto prigioniero da

popolani sollevati –leggi sotto-).

Quando

arrivava in una località, munito di speciale mandato del Senato, entrava negli

archivi parrocchiali e signorili, esaminava, controllava e trascriveva

pignolescamente per intero ampi documenti; interrogava i vecchi del paese;

ordinava contradditori; misurava e disegnava le piante su più scale; valutava i

reali confini minacciato anche fisicamente dai vari proprietari (anche lo stato piemontese lo inquisì

e minacciò ripetutamente di arrestarlo accusandolo di aver detratto varie

miglia di suo territorio)

Nelle pagine riguardanti il “Commissariato di San Pier d’Arena”, comprendente anche Cornigliano,

descrive che la guardia si svolgeva per “due miglia e mezza circa” di spiaggia

(“dallo scoglio Garanga, al Rastello della Torre di Capo di Faro detta la

Lanterna”). Descrive dove sono le casette (in legno sulla riva , o in

“matteria” tutte le altre); per alloggiare le guardie (da una a cinque,

giorno e notte) preposte alle ronde di controllo della spiaggia (il “Rondino”

gira tutta la notte e visita tutti i posti fissi ove tre militi stanno a

riposo e a turno due stanno in servizio): 40 soldati ogni giorno, tra 1944

militi e 757 scelti nel Commissariato, forniti sia dagli otto quartieri (per

la militanza: Coscia, Crosa Larga, Cella, Bovi, Cinixiano, Ponte, san Martino,

Mercato; per gli scelti: Coscia, Borcagero, Comixiano, Ponte, Mercato) che dalle

altre “ville” quali Promontorio, Gagliano, Rivarolo, Garbo, Teglia, Morta,

Trasta, Livellato, sino a Pontedecimo.

Nel 1748 in concomitanza della sua presenza ad

un convegno a Nizza ove era stato convocato per il trattato di Acquisgrana, ebbe

commissioni di lavoro per privati, non sappiamo sino a che punto fuori dalla

committente governativa istituzionale; così lo sappiamo produrre lavori anche

per i Brignole, nel territorio di Albenga, nei feudi a confine tra Genova e

Piemonte e per nobili famiglie di Sanremo (giugno 1753)

A SanRemo fu partecipe di un grave fatto, durato 12 giorni,

narrato su un opuscolo manoscritto anonimo: La borgata di Colla (Col di Rodi,

nds) chiese al Serenissimo trono la separazione dalla Comunità di S.Remo; ed

il Governo inviò là il Vinzoni -6 giugno- per segnare i confini tra i due

paesi. Ciò irritò i sanremaschi i quali, dopo inconcludenti trattative col

Commissario Generale GM Doria, insorsero facendo prigioniero tutto il corpo di

guardia, il Doria, il Vinzoni ed altri Ufficiali; e fu tale il risentimento

contro la Repubblica, che il giorno dopo furono inviati quattro deputati a

Torino per offrire la loro sottomissione e vassallaggio al re di Sardegna. Dopo

pochi giorni comparve all’orizzone una piccola flotta genovese inviata per

ristabilire l’ordine; ma a quella vista il popolo si agitò di più

impadronendosi dei prigionieri e minacciando giustizia sommaria. Le donne in

particolare sembravano furie; tutte le parole più triviali, tutte le più

sanguinose ingiurie uscirono dalle bocche contro quei disgraziati che “in veste

da camera e pianelle” furono costretti ad attraversare la città tra due ali

fitte di popolo minaccioso ed armato di archibugi. Il Cancelliere Bassi, in

ginocchio e tremebondo domandò perdono in cambio della vita; solo il Vinzoni

procedette con la massima tranquillità, indifferente, dando così prova di

grande coraggio; ebbe anzi a scherzare invitando a ritardare un pochino perché

l’oste non gli aveva ancora offerto la cena. I marinai genovesi sbarcati dalle

navi riuscirono a riportare la calma cosicché dopo trattativa durata tre

giorni i prigionieri furono liberati (il 17 giugno) ed il Vinzoni potè

proseguire la pianta di Sanremo ed iniziare i disegni di un nuovo forte che

avrebbe dovuto stroncare nel popolo ogni velleità di ribellione.

Sempre nel 1753 (Quaini scrive che le due carte -2,5x1,8- sono datate

1748) ebbe incarico dal duca di

Richelieu (supremo

comandante delle truppe di Francia e Spagna al soccorso di Genova durante la

guerra di successione austriaca. Il suo nome per esteso, era: s.e. sig. Luiggi

Armando Duplessis, duca di Richelieu e di Fronsac, pari di Francia,...ed altri

sei-sette titoli) di stilare una carta

riportante le due riviere e tutti gli stati confinanti con la Repubblica; in

due grandi fogli, in totale 5m x 1,85, eseguì il lavoro che però non soddisfece

il duca anche se offriva una visione panoramica generale, con tanti particolari

artistici e geografici. Ne nacque un contenzioso che il Vinzoni risolvette

proponendo la “Pianta delle due Riviere...”, nel 1763 (Quaini scrive nel 1755) questa carta, perfezionata (ricca di tutte le città, i paesi con

castelli, villaggi e luoghi insigni, porti, golfi, spiagge, promontori ed

isole, fiumi e vie di transito, divisioni in Governo, commissariati,

capitanati, podesterie) al governo

genovese sempre in allerta per le controversie di confine. La carta però è oggi

andata perduta; ma allora, per essa, gli fu aumentata la paga e fu promosso

brigadiere, arrivando così al vertice dell’organico nel corpo divenuto “degli

ufficiali ingegneri”..

Nel 1757 aveva lavorato col francese Flobert

alla fortificazione di Vado; ma sicuramente negli anni aveva contattato con

reciproco scambio di esperienze, colleghi francesi (di diversa e progredita scuola, specie

nella tecnica del rilievo e nell’uso del colore fino alla policromia) o toscani (più rigorosi nei rapporti matematici).

Porta

questa data la grande “Pianta del borgo di San Pier d’Arena”, di grosse

dimensioni essendo di 2m²; molto intreressante perché vi sono minuziosamente

segnati le strade, i palazzi con i confini di proprietà, ma soprattutto i

torrentelli e corsi d’acqua (allora definiti “acquedotti”).

Nel

1767 si ritirò a Levanto, ma dovette

interrompere perché richiamato ad eseguire l’opera sottostante. Il minore

impegno però gli permise scrivere un “libro indicativo” con dettagliati tutti i

paesi della Repubblica (con vescovi, parrocchie, chiese, oratori, conventi) che

venne pubblicato con la dedica al Serenissimo Doge Marcello Durazzo e nel quale

è scritto che tre anni prima aveva stilato due carte del dominio della

terraferma (che non sono mai state trovate).

Nel

1773 ai primi di agosto firmò l’atlante “Jl

Dominio della Serenissima Repubblica de Genova in terraferma”; col

dettaglio della pacifica rappresentazione di tutti i confini (descritti senza l’incubo della

contestazione), strade (senza l’impegno degli interessi e

spazi doganali delle varie comunità),

diocesi, chiese, proprietà anche private.

da “jl dominio della serenissima repubblica de Genoca – in

terraferma”

Ma

l’opera era ancora incompleta, e dieci giorni dopo morì lasciando il

completamento a Panfilio (che

probabilmente lo consegnò a Giacomo Brusco. Anche Panfilo morì a Levanto, a 64

anni, nel 1790). Il

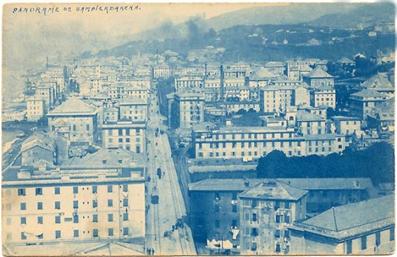

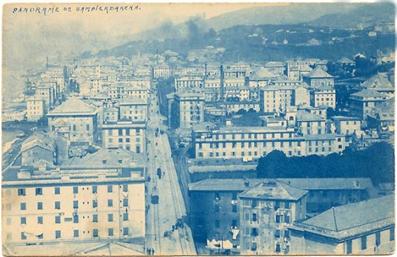

borgo di San Pier d’Arena, sottoposto allora al

“governo di Rivarolo, ossia della Polcevera” è detto “valle amenissima per la

bellezza, e sontuosità degli Edificj, e Giardini, che vi si vedono, e

particolarm.te in Sanpierdarena, che non ve ne sono pari in Europa” e “al

Lido del Mare, che contiene più d’un miglio di spiaggia comodissima al varar

delle Navi. I cavaglieri, e Cittadini di Genova vi anno inalzato insino al

Colle un numero grande di superbi Palazzi con i loro deliziosi Giardini per

passarvi i più belli giorni dell’estate, e dell’autonno”.

In particolare la “pieve di Sanpierdarena viene distinta in

3 Quartieri cioè Della Pieve, Mercato e Capo di Faro”.

Tutti gli appunti presi in questo lungo e particolareggiato

(misurato palmo a palmo) viaggio, dovevano costituire un libro in tre tomi: il

manoscritto fu affidato all’avv.Enrico Bixio, nipote del Brusco

Negli ultimi anni aveva iniziato la collaborazione con

Panfilio jr, il quale ereditò quest’ultima opera ancora incompleta e che poi,

consegnerà definita a Giacomo Brusco. Il tratto pittorico di jr si evidenzia da

quello del padre nell’adottare con maggiore spontaneità le nuove tecniche

policromiche del colore.

Morì

a Levanto, 82enne, il 12 ago.1773 (Roggero scrive 10 agosto). Fu sepolto nella parrocchiale di s.Andrea, ove esiste

l’epigrafe scritta e fatta incidere dal cartografo stesso.

L’epigrafe scritta per la cacciata del Balilla è: «D.O.M.

- Germanica Natione Pressus - Sub Marchione Botta - Popolus Genuensis -

Æxtro Patriæ Libertatis Ebrius - Nullo Duce - Ducente Deo - Virginisque

Mariæ nomine invocato - Die Decima Decembris - Deiparæ Laurentanæ Sacrata

- Hostes ad Portas Occidentales - Multiplici Propugnaculo Stipatas - Igne,

Ferro, Cede, Captivitate - Terruit, Vicit, Dispersit, Fugavit --- Anno

Domini 1746.

Tutti

i carteggi e oltre 200 mappe, divennero proprietà dell’Archivio della